Métallocène

Les métallocènes sont des complexes organométalliques de type sandwich ayant pour formule générale (η5-C5H5)2MII, souvent écrite M(C5H5)2, où MII est un élément métallique à l'état d'oxydation +2 entre deux ligands cyclopentadiényle (η5-C5H5) parallèles[1]. Ces derniers sont généralement abrégés « Cp », de sorte que les métallocènes s'écrivent fréquemment Cp2M. La notation « η5 » précédant le cycle cyclopendadiényle indique que ces ligands sont liés à l'atome de métal par une liaison haptique avec les cinq atomes de carbone de chaque cycle. Le ferrocène Fe(C5H5)2 est le représentant typique de cette famille de composés, dont la découverte en 1951 constitue un jalon important de l'histoire de la chimie organométallique.

Au-delà de cette définition initiale restrictive sont également considérés comme métallocènes des composés sandwich dont les ligands cyclopentadiényle ne sont pas liés tous les deux à l'atome métallique par une liaison pentahapto η5 ou ne sont pas coplanaires, des polymères (en) de sandwiches métalliques de cyclopentadiényles, voire des composés « demi-sandwich » de cyclopentadiényle, également dits en tabouret de piano, et des dimères de tels composés. On estime que plus de 80 % des complexes organométalliques connus sont des complexes métalliques de cyclopentadiényle[2].

- Exemples de métallocènes.

-

-

Béryllocène η1, η5-Cp2Be.

-

Stannocène Cp2Sn.

Présentation générale

La plupart des métallocènes sont à base de métaux de transition. Le ferrocène (η5-C5H5)2Fe est ainsi le premier d'entre eux à avoir été caractérisé, en 1951[3], puis des métallocènes ont été produits avec une série d'autres métaux de transition, comme le nickelocène (η5-C5H5)2Ni[4], le cobaltocène (η5-C5H5)2Co[5], le chromocène (η5-C5H5)2Cr[6], le vanadocène (η5-C5H5)2V[7], le rhodocène (η5-C5H5)2Rh[8], le ruthénocène (η5-C5H5)2Ru[9], l'osmocène (η5-C5H5)2Os[10] ou encore le rhénocène (η5-C5H5)2Re[11]. Certains métallocènes sont à base de métaux alcalino-terreux, comme le magnésocène (η5-C5H5)2Mg[12], ou de métaux pauvres, comme le plombocène (η5-C5H5)2Pb[13]. Le béryllocène (η1-C5H5)(η5-C5H5)Be[14] se distingue par le glissement d'un ligand cyclopentadiényle par rapport à l'autre, avec une configuration qui tend vers (η3-C5H5)(η5-C5H5)Be en phase gazeuse[15].

-

Modes de liaisons haptiques métal–Cp.

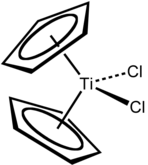

Les cycles cyclopentadiényle ne sont pas parallèles dans le stannocène (η5-C5H5)2Sn[16], tandis que le manganocène [(η5-C5H5)2Mn]n est polymérique[17]. Certains, comme le zirconocène (η5-C5H5)2Zr[18], nécessitent des ligands stabilisateurs pour exister, donnant par exemple le dichlorure de zirconocène (η5-C5H5)2ZrCl2[19], le dichlorure de titanocène (η5-C5H5)2TiCl2[19] et le dichlorure d'hafnocène (η5-C5H5)2HfCl2[20], dans lesquels le métal, dans le groupe 4, est à l'état d'oxydation +4 ; d'autres dichlorures de métallocènes existent, tels que le dichlorure de vanadocène (η5-C5H5)2VCl2[19], le dichlorure de niobocène (η5-C5H5)2NbCl2[19] et le dichlorure de molybdocène (η5-C5H5)2MoCl2[21].

- Dichlorures de métallocènes du groupe 4.

Dans l'usage courant, on étend également la désignation de métallocène à des complexes de bis(cyclooctatétraénure) (η8-C8H8)2MIV, où le métal M est à l'état d'oxydation +4, typiquement des actinocènes tels que l'uranocène (η8-C8H8)2U[22], le neptunocène (η8-C8H8)2Np[23], et le plutonocène (η8-C8H8)2Pu[23].

Des métallocènes pliés entrent dans la préparation de catalyseurs permettant de fabriquer par polymérisation coordinative des polymères ayant des propriétés très prometteuses :

- polyéthylène de très haute masse molaire (≈ 6 × 106 g·mol-1), désigné par le sigle UHMWPE en anglais, meilleur que le Kevlar (composant des gilets pare-balles, par exemple) ;

- plastomères ;

- polymères possédant de très fortes tacticités (polymères isotactiques et syndiotactiques, selon les besoins) tels les polypropylènes PPi et PPs.

Grâce à leur rendement très élevé, les métallocènes constituent des systèmes catalytiques d’avenir.

Notes et références

- (en) « Metallocenes », IUPAC, Compendium of Chemical Terminology [« Gold Book »], Oxford, Blackwell Scientific Publications, 1997, version corrigée en ligne : (2019-), 2e éd. (ISBN 0-9678550-9-8)

- (de) entrée « Cyclopentadienyl » sur la Römpp Lexikon Chemie en ligne.

- (en) George B. Kauffman, « The discovery of ferrocene, the first sandwich compound », Journal of Chemical Education, vol. 60, no 3, , p. 185 (DOI 10.1021/ed060p185, Bibcode 1983JChEd..60..185K, lire en ligne)

- (de) W. Pfab et E. O. Fischer, « Zur Kristallstruktur der Di-cyclopentadienyl-verbindungen des zweiwertigen Eisens, Kobalts und Nickels », Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, vol. 274, no 6, , p. 316-322 (DOI 10.1002/zaac.19532740603, lire en ligne)

- (de) E. O. Fischer et R. Jira, « Notizen: Di-cyclopentadienyl-kobalt (II) », Zeitschrift für Naturforschung B, vol. 8, no 6, , p. 327-328 (DOI 10.1515/znb-1953-0615, lire en ligne)

- (de) E. O. Fischer et W. Hafner, « Notizen: Di-cyclopentadienyl-chrom », Zeitschrift für Naturforschung B, vol. 8, no 8, , p. 444-445 (DOI 10.1515/znb-1953-0809, lire en ligne)

- (en) J. M. Birmingham, A. K. Fischer et G. Wilkinson, « The reduction of bis-cyclopentadienyl compounds », Naturwissenschaften, vol. 42, no 4, , p. 96 (DOI 10.1007/BF00617242, lire en ligne)

- (de) Ernst Otto Fischer et Henning Wawersik, « Über aromatenkomplexe von metallen : LXXXVIII. Über monomeres und dimeres dicyclopentadienyl-rhodium und dicyclopentadienyliridium und über ein neues verfahren zur darstellung ungeladener metall-aromaten-komplexe », Journal of Organometallic Chemistry, vol. 5, no 6, , p. 559-567 (DOI 10.1016/S0022-328X(00)85160-8, lire en ligne)

- (en) Geoffrey Wilkinson, « The Preparation and Some Properties of Ruthenocene and Ruthenicinium Salts », Journal of the American Chemical Society, vol. 74, no 23, , p. 6146-6147 (DOI 10.1021/ja01143a538, lire en ligne)

- (de) Ernst Otto Fischer et Heinrich Grubert, « Über Aromatenkomplexe von Metallen, XXIX. Di-cyclopentadienyl-osmium », Chemische Berichte, vol. 92, no 9, , p. 2302-2309 (DOI 10.1002/cber.19590920948, lire en ligne)

- (en) M. L. H. Green, L. Pratt et G. Wilkinson, « 795. Biscyclopentadienylrhenium hydride », Journal of the Chemical Society (Resumed), , p. 3916-3922 (DOI 10.1039/jr9580003916, lire en ligne)

- (en) G. Wilkinson et F. A. Cotton, Chemistry & Industry, no 11, p. 307, Londres, 1954.

- (de) E. O. Fischer et H. Grubert, « Über Aromatenkomplexe von Metallen. IV. Di-cyclopentadienyl-blei », Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, vol. 286, nos 5-6, , p. 237-242 (DOI 10.1002/zaac.19562860507, lire en ligne)

- (en) C.-H. Wong, T.-Y. Lee, K.-J. Chao et S. Lee, « Crystal structure of bis(cyclopentadienyl)beryllium at -120°C », Acta Crystallographica Section B, vol. B28, , p. 1662-1665 (DOI 10.1107/S0567740872004820, lire en ligne)

- (en) Arne Almenningen, Arne Haaland et Janusz Lusztyk, « The molecular structure of beryllocene, (C5H5)2Be. A reinvestigation by gas phase electron diffraction », Journal of Organometallic Chemistry, vol. 170,, no 3, , p. 271-284 (DOI 10.1016/S0022-328X(00)92065-5, lire en ligne)

- (en) P. J. Smith, « Organometallic compounds of bivalent tin », Chemistry of Tin, Springer Science & Business Media, 2012, p. 176-197. (ISBN 978-9401149389)

- (en) Richard A. Layfield, « Manganese(ii): the black sheep of the organometallic family », Chemical Society Reviews, vol. 37, no 6, , p. 1098-1107 (PMID 18497923, DOI 10.1039/b708850g, lire en ligne)

- (en) Ei-ichi Negishi et Shouquan Huo, « Synthesis and Reactivity of Zirconocene Derivatives », Titanium and Zirconium in Organic Synthesis, (DOI 10.1002/3527600671.ch1, lire en ligne)

- (en) G. Wilkinson et J. M. Birmingham, « Bis-cyclopentadienyl Compounds of Ti, Zr, V, Nb and Ta », Journal of the American Chemical Society, vol. 76, no 17, , p. 4281-4284 (DOI 10.1021/ja01646a008, lire en ligne)

- (en) Takeo Taguchi, Yuji Hanzawa, Keisuke Suzuki et Yasuhito Koyama, « Dichlorobis(cyclopentadienyl)hafnium », Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, (DOI 10.1002/047084289X.rd089s.pub2, lire en ligne)

- (en) R. L. Cooper et M. L. H. Green, « Some bis-π-cyclopentadienyl halides of molybdenum, tungsten, and rhenium », Journal of the Chemical Society A: Inorganic, Physical, Theoretical, , p. 1155-1160 (DOI 10.1039/J19670001155, lire en ligne)

- (en) Andrew Streitwieser Jr. et Ulrich Mueller-Westerhoff, « Bis(cyclooctatetraenyl)uranium (uranocene). A new class of sandwich complexes that utilize atomic f orbitals », Journal of the American Chemical Society, vol. 90, no 26, , p. 7364 (DOI 10.1021/ja01028a044, lire en ligne)

- (en) David G. Karraker, John Austin Stone, Erwin Rudolph Jones Jr. et Norman Edelstein, « Bis(cyclooctatetraenyl)neptunium(IV) and bis(cyclooctatetraenyl)plutonium(IV) », Journal of the American Chemical Society, vol. 92, no 16, , p. 4841-4845 (DOI 10.1021/ja00719a014, lire en ligne)