« Extermination par le travail » : différence entre les versions

Catégorie plus précise |

Corrections de langue mineures. Suppression d’une remarque non encyclopédique : “Cette pratique relève d'une ironie cruelle au regard de l'expression « ''Arbeit macht frei'' » (« Le travail rend libre »), qui figurait sur le portail d'entrée de nombreux camps de concentration.” |

||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

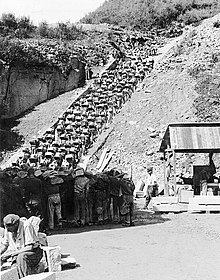

[[File:Bundesarchiv Bild 192-269, KZ Mauthausen, Häftlinge im Steinbruch.jpg|vignette|droite|''Todesstiege'' (Escaliers de la mort) dans la [[Carrière (géologie)|carrière]] du [[camp de concentration de Mauthausen]] en [[Haute-Autriche]]. Les détenus étaient forcés de grimper en portant de lourds blocs de pierre. En raison de leur grave affaiblissement, rares étaient les prisonniers qui survivaient longtemps à ce travail épuisant.]] |

[[File:Bundesarchiv Bild 192-269, KZ Mauthausen, Häftlinge im Steinbruch.jpg|vignette|droite|''Todesstiege'' (Escaliers de la mort) dans la [[Carrière (géologie)|carrière]] du [[camp de concentration de Mauthausen]] en [[Haute-Autriche]]. Les détenus étaient forcés de grimper en portant de lourds blocs de pierre. En raison de leur grave affaiblissement, rares étaient les prisonniers qui survivaient longtemps à ce travail épuisant.]] |

||

[[File:Ortsamt Süderelbe Gedenktafel.jpg|vignette|droite|Plaque commémorative à Hamburg-Neugraben]] |

[[File:Ortsamt Süderelbe Gedenktafel.jpg|vignette|droite|Plaque commémorative à Hamburg-Neugraben]] |

||

Dans les [[camp de concentration|camps de concentration]] [[nazisme|nazis]], l{{'}}'''extermination par le travail''' (de l'allemand ''{{lang|de|Vernichtung durch Arbeit}}'') était une méthode pour tuer les détenus par les [[Travail forcé sous domination nazie pendant la Seconde Guerre mondiale|travaux forcés]]<ref>European History Quarterly, 2009, Vol. 39(4), 606–632. doi: 10.1177/0265691409342658.</ref>. Dans le cadre de la [[Shoah]], les travaux forcés correspondaient à deux objectifs : à la fois fournir |

Dans les [[camp de concentration|camps de concentration]] [[nazisme|nazis]], l{{'}}'''extermination par le travail''' (de l'allemand ''{{lang|de|Vernichtung durch Arbeit}}'') était une méthode pour tuer les détenus par les [[Travail forcé sous domination nazie pendant la Seconde Guerre mondiale|travaux forcés]]<ref>European History Quarterly, 2009, Vol. 39(4), 606–632. doi: 10.1177/0265691409342658.</ref>. Dans le cadre de la [[Shoah]], les travaux forcés correspondaient à deux objectifs : à la fois fournir de la main-d'œuvre aux nazis et exterminer des prisonniers, {{pas clair|qui auraient succombé par d'autres procédés}}. Ces travaux imposés étaient, à dessein, de nature à abattre les prisonniers. Les détenus travaillaient jusqu'à douze heures par jour, et recevaient [[Sous-alimentation|très peu de nourriture]], de vêtements et de soins médicaux. En moyenne, un travailleur succombait en quatre mois. |

||

Certains historiens, notamment [[Alexandre Soljenitsyne]], considèrent que le système des [[goulag]]s soviétiques relevait de l'extermination par le travail. Des auteurs ont également proposé un parallèle avec les [[laogai]] sous [[Mao Zedong]]. |

Certains historiens, notamment [[Alexandre Soljenitsyne]], considèrent que le système des [[goulag]]s soviétiques relevait de l'extermination par le travail. Des auteurs ont également proposé un parallèle avec les [[laogai]] sous [[Mao Zedong]]. |

||

| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||

== Terminologie == |

== Terminologie == |

||

L'expression « extermination par le travail » (''Vernichtung durch Arbeit'') n'était pas d'usage courant chez les [[Schutzstaffel|SS nazis]]. Néanmoins, elle a été employée par [[Joseph Goebbels]] et [[Otto Georg Thierack]] fin 1942 lors de négociations auxquelles ils ont pris part avec [[Albert Bormann]] et [[Heinrich Himmler]], à propos du transfert de prisonniers vers les camps de concentration<ref name="Buggeln2014">{{ouvrage|nom=Buggeln|prénom=Marc|titre=Slave Labor in Nazi Concentration Camps|url=https://books.google.com/books?id=Hc2SBQAAQBAJ&pg=PA63|consulté le=19 août 2015|année=2014|éditeur=Oxford University Press|isbn=9780198707974|pages=63–}}</ref>. La formulation réapparaît après |

L'expression « extermination par le travail » (''Vernichtung durch Arbeit'') n'était pas d'usage courant chez les [[Schutzstaffel|SS nazis]]. Néanmoins, elle a été employée par [[Joseph Goebbels]] et [[Otto Georg Thierack]] fin 1942 lors de négociations auxquelles ils ont pris part avec [[Albert Bormann]] et [[Heinrich Himmler]], à propos du transfert de prisonniers vers les camps de concentration<ref name="Buggeln2014">{{ouvrage|nom=Buggeln|prénom=Marc|titre=Slave Labor in Nazi Concentration Camps|url=https://books.google.com/books?id=Hc2SBQAAQBAJ&pg=PA63|consulté le=19 août 2015|année=2014|éditeur=Oxford University Press|isbn=9780198707974|pages=63–}}</ref>. La formulation réapparaît après la guerre, au cours des [[procès de Nuremberg]]<ref name="Buggeln2014"/>. |

||

Dans les années 1980 et 1990, des historiens débattent de la portée de ce terme. Pour Falk Pingel, cette expression ne s'applique pas à la totalité des prisonniers des nazis ; Hermann Kaienburg et {{Lien|langue=en|fr=Miroslav Kárný}} considèrent que l'« extermination par le travail » représente un objectif constant chez les SS. Plus récemment, {{Lien|langue=en|fr=Jens-Christian Wagner}} soutient lui aussi que la volonté d'éradication chez les nazis ne s'appliquait pas à la totalité des détenus<ref name="Buggeln2014"/>. |

Dans les années 1980 et 1990, des historiens débattent de la portée de ce terme. Pour Falk Pingel, cette expression ne s'applique pas à la totalité des prisonniers des nazis ; Hermann Kaienburg et {{Lien|langue=en|fr=Miroslav Kárný}} considèrent que l'« extermination par le travail » représente un objectif constant chez les SS. Plus récemment, {{Lien|langue=en|fr=Jens-Christian Wagner}} soutient lui aussi que la volonté d'éradication chez les nazis ne s'appliquait pas à la totalité des détenus<ref name="Buggeln2014"/>. |

||

| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||

{{Voir aussi|Travail forcé sous domination nazie pendant la Seconde Guerre mondiale}} |

{{Voir aussi|Travail forcé sous domination nazie pendant la Seconde Guerre mondiale}} |

||

Les nazis ont persécuté de nombreuses personnes en raison de leur ethnie, de leurs sympathies politiques, de leur handicap, de leur religion ou de leur [[orientation sexuelle]]<ref name="GellatelyStoltzfus2001">{{ouvrage|auteur1=Robert Gellately|auteur2=Nathan Stoltzfus|titre=Social Outsiders in Nazi Germany|année=2001|éditeur=Princeton University Press|isbn=978-0-691-08684-2|page= 216 |url=https://books.google.com/books?id=1toqgWg8ROUC&q=forced+labor}}</ref>{{,}}<ref name="Weikar-73">''Hitler's Ethic'' by Richard Weikar, page 73.</ref>. En Allemagne, la population majoritaire marginalisait certaines catégories de personnes : les familles nombreuses en situation précaire, les prétendus vagabonds et nomades, ainsi que d'autres, considérées comme suspectes, comme les alcooliques et les prostituées. Même si ces personnes étaient « de sang allemand », elles étaient néanmoins vues comme « inadaptées » (''Asoziale'') |

Les nazis ont persécuté de nombreuses personnes en raison de leur ethnie, de leurs sympathies politiques, de leur handicap, de leur religion ou de leur [[orientation sexuelle]]<ref name="GellatelyStoltzfus2001">{{ouvrage|auteur1=Robert Gellately|auteur2=Nathan Stoltzfus|titre=Social Outsiders in Nazi Germany|année=2001|éditeur=Princeton University Press|isbn=978-0-691-08684-2|page= 216 |url=https://books.google.com/books?id=1toqgWg8ROUC&q=forced+labor}}</ref>{{,}}<ref name="Weikar-73">''Hitler's Ethic'' by Richard Weikar, page 73.</ref>. En Allemagne, la population majoritaire marginalisait certaines catégories de personnes : les familles nombreuses en situation précaire, les prétendus vagabonds et nomades, ainsi que d'autres, considérées comme suspectes, comme les alcooliques et les prostituées. Même si ces personnes étaient « de sang allemand », elles étaient néanmoins vues comme « inadaptées » (''Asoziale'') et considérées comme des « charges superflues » (''Ballastexistenzen''). Les autorités policières et civiles recensaient ces profils (comme les homosexuels) et leur imposaient une pléthore de restrictions et de politiques répressives, dont la [[stérilisation forcée]] et, à terme, l'incarcération dans des camps de concentration. Tous ceux qui manifestaient de l'hostilité envers le régime nazi {{incise|comme les [[Communisme|communistes]], les [[Social-démocratie|sociaux-démocrates]] et les [[objecteurs de conscience]]}} étaient envoyés dans des camps. Beaucoup n'y ont pas survécu<ref name="GellatelyStoltzfus2001"/>. |

||

Aux yeux des nazis, certaines catégories pouvaient éventuellement se racheter ; néanmoins, de 1933 à 1941, le régime a encouragé et soutenu l'émigration des Juifs vers la Palestine, ou ailleurs, en concluant des accords comme celui d'[[Accord Haavara|Haavara]] ou le [[plan Madagascar]]. En 1942, au cours de la guerre, les hauts responsables nazis se réunissent durant la [[conférence de Wannsee]] pour aborder ce qu'ils appellent la « [[Solution finale|solution finale de la question juive]] ». Les archives de la conférence fournissent aux historiens des informations sur les procédures prévues par les chefs nazis lorsqu'ils ont préparé en détail la destruction des Juifs ; le recours à l'extermination par le travail s'inscrit dans leur programme<ref name="wannsee"/>. |

Aux yeux des nazis, certaines catégories pouvaient éventuellement se racheter ; néanmoins, de 1933 à 1941, le régime a encouragé et soutenu l'émigration des Juifs vers la Palestine, ou ailleurs, en concluant des accords comme celui d'[[Accord Haavara|Haavara]] ou le [[plan Madagascar]]. En 1942, au cours de la guerre, les hauts responsables nazis se réunissent durant la [[conférence de Wannsee]] pour aborder ce qu'ils appellent la « [[Solution finale|solution finale de la question juive]] ». Les archives de la conférence fournissent aux historiens des informations sur les procédures prévues par les chefs nazis lorsqu'ils ont préparé en détail la destruction des Juifs ; le recours à l'extermination par le travail s'inscrit dans leur programme<ref name="wannsee"/>. |

||

| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||

Dans les camps nazis, l'« extermination par le travail » se caractérisait par des « travaux d'[[Esclavage|esclaves]] », ou des « travailleurs en esclavage », comme l'ont décrit les procès de Nuremberg<ref name="GellatelyStoltzfus2001"/>, ce qui se différencie du travail imposé aux ouvriers étrangers. |

Dans les camps nazis, l'« extermination par le travail » se caractérisait par des « travaux d'[[Esclavage|esclaves]] », ou des « travailleurs en esclavage », comme l'ont décrit les procès de Nuremberg<ref name="GellatelyStoltzfus2001"/>, ce qui se différencie du travail imposé aux ouvriers étrangers. |

||

Le travail des camps n'entraînait aucune rémunération, de quelque nature que ce soit ; les prisonniers étaient sous surveillance permanente, astreints à des activités physiquement épuisantes (construction de routes, travaux agricoles, |

Le travail des camps n'entraînait aucune rémunération, de quelque nature que ce soit ; les prisonniers étaient sous surveillance permanente, astreints à des activités physiquement épuisantes (construction de routes, travaux agricoles, travail en usine - surtout dans les [[Complexe militaro-industriel|industries d'armement]]), durant de longues journées (souvent 10 à 12 heures par jour), avec une alimentation minimale et des rationnements. L'absence de mesures d'hygiène et de soins médicaux favorisait les maladies. Enfin, les détenus portaient des vêtements trop légers - des tenues d'été en hiver, par exemple. |

||

Le système concentrationnaire recourait aussi à la [[torture]] et aux agressions physiques. Avec le ''Torstehen'', les victimes devaient sortir en extérieur et rester dévêtues, les bras levés. Si elles s'effondraient ou s'évanouissaient, elles étaient frappées jusqu'à ce qu'elles reprennent leur position. Le ''Pfahlhängen'' consistait à attacher les mains des victimes dans |

Le système concentrationnaire recourait aussi à la [[torture]] et aux agressions physiques. Avec le ''Torstehen'', les victimes devaient sortir en extérieur et rester dévêtues, les bras levés. Si elles s'effondraient ou s'évanouissaient, elles étaient frappées jusqu'à ce qu'elles reprennent leur position. Le ''Pfahlhängen'' consistait à attacher les mains des victimes dans leur dos puis à les suspendre par les bras. Ce supplice déboîtait les articulations et les arrachait ; après quelques heures, l'issue était fatale (voir [[Estrapade (supplice)|estrapade]]). |

||

=== Dans les camps de concentration === |

=== Dans les camps de concentration === |

||

[[File:Arbeitmachtfrei.JPG|vignette|droite|Portail du mémorial du [[camp de concentration de Dachau]].]] |

[[File:Arbeitmachtfrei.JPG|vignette|droite|Portail du mémorial du [[camp de concentration de Dachau]].]] |

||

Les camps de concentration ne visaient pas seulement à briser les détenus et les exploiter mais aussi à les détruire. Toutes les démarches quotidiennes, à travers l'arrivée et l'enregistrement des nouveaux prisonniers, le travail forcé, les baraquements, les [[Appellplatz|places d'appel]], s'accompagnaient d'humiliations et de harcèlement<ref> |

Les camps de concentration ne visaient pas seulement à briser les détenus et à les exploiter, mais aussi à les détruire. Toutes les démarches quotidiennes, à travers l'arrivée et l'enregistrement des nouveaux prisonniers, le travail forcé, les baraquements, les [[Appellplatz|places d'appel]], s'accompagnaient d'humiliations et de harcèlement<ref> |

||

Compare: |

Compare: |

||

{{ouvrage |

{{ouvrage |

||

| Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||

</ref>. L'arrivée, l'enregistrement et les interrogatoires des détenus étaient assortis de commentaires dédaigneux des officiers [[Schutzstaffel|SS]]. Au cours de l'appel, les prisonniers étaient piétinés et battus. Les travaux forcés visaient à épuiser les victimes par des tâches absurdes et éreintantes<ref name="GellatelyStoltzfus2001"/>. |

</ref>. L'arrivée, l'enregistrement et les interrogatoires des détenus étaient assortis de commentaires dédaigneux des officiers [[Schutzstaffel|SS]]. Au cours de l'appel, les prisonniers étaient piétinés et battus. Les travaux forcés visaient à épuiser les victimes par des tâches absurdes et éreintantes<ref name="GellatelyStoltzfus2001"/>. |

||

De nombreux camps de concentration dirigeaient les travaux forcés au bénéfice de [[Complexe militaro-industriel|l'armée allemande]]. |

De nombreux camps de concentration dirigeaient les travaux forcés au bénéfice de [[Complexe militaro-industriel|l'armée allemande]]. Pour les SS, les horaires de travail excessifs servaient à obtenir une production maximale. <!--- Traduction de traduction = problèmes garantis [[Oswald Pohl]], directeur de l'[[Office central SS pour l'économie et l'administration]], qui supervisait les travaux forcés dans les camps, émet cet ordre le 30 avril 1942<ref name="IM"/> : |

||

{{citation bloc|The camp commander alone is responsible for the use of man power. This work must be exhausting in the true sense of the word in order to achieve maximum performance. [...] There are no limits to working hours. [...] Time consuming walks and mid-day breaks only for the purpose of eating are prohibited. [...] He [the camp commander] must connect clear technical knowledge in military and economic matters with sound and wise leadership of groups of people, which he should bring together to achieve a high performance potential.<ref name="IM">IMT: ''Der Nürnberger Prozess''. Volume XXXVIII, p. 366 / document 129-R.</ref>}} ---> |

{{citation bloc|The camp commander alone is responsible for the use of man power. This work must be exhausting in the true sense of the word in order to achieve maximum performance. [...] There are no limits to working hours. [...] Time consuming walks and mid-day breaks only for the purpose of eating are prohibited. [...] He [the camp commander] must connect clear technical knowledge in military and economic matters with sound and wise leadership of groups of people, which he should bring together to achieve a high performance potential.<ref name="IM">IMT: ''Der Nürnberger Prozess''. Volume XXXVIII, p. 366 / document 129-R.</ref>}} ---> |

||

À [[Auschwitz]], sur {{formatnum:35000}} détenus travaillant pour [[IG Farben]], au moins {{formatnum:25000}} sont morts. En moyenne, un travailleur en esclavage avait une espérance de vie inférieure à quatre mois<ref>{{lien web|url= http://auschwitz.org/en/history/the-number-of-victims/|titre= The number of victims|website= Memorial and Museum: Auschwitz-Birkenau|consulté le= 24 mai 2016|department= History}}</ref>{{,}}<ref>Auschwitz Museum and [[Raul Hilberg]]: ''Die Vernichtung der europäischen Juden''. Extended edition; Frankfurt, 1990 {{ ISBN | 3-596-24417-X}}. Volume 2. Page 994f. </ref>. Les victimes de travaux forcés atteintes d'[[émaciation]] mouraient d'épuisement ou de maladie ou elles étaient tuées car devenues inaptes. Au cours des derniers mois de la guerre, des prisonniers sont assignés au percement de tunnels, prévus pour des usines d'armement : 30% sont morts<ref> |

À [[Auschwitz]], sur {{formatnum:35000}} détenus travaillant pour [[IG Farben]], au moins {{formatnum:25000}} sont morts. En moyenne, un travailleur en esclavage avait une espérance de vie inférieure à quatre mois<ref>{{lien web|url= http://auschwitz.org/en/history/the-number-of-victims/|titre= The number of victims|website= Memorial and Museum: Auschwitz-Birkenau|consulté le= 24 mai 2016|department= History}}</ref>{{,}}<ref>Auschwitz Museum and [[Raul Hilberg]]: ''Die Vernichtung der europäischen Juden''. Extended edition; Frankfurt, 1990 {{ ISBN | 3-596-24417-X}}. Volume 2. Page 994f. </ref>. Les victimes de travaux forcés atteintes d'[[émaciation]] mouraient d'épuisement ou de maladie ou elles étaient tuées car devenues inaptes. Au cours des derniers mois de la guerre, des prisonniers sont assignés au percement de tunnels, prévus pour des usines d'armement : 30% sont morts<ref> |

||

Michael Zimmermann, "Kommentierende Bemerkungen – Arbeit und Vernichtung im KZ-Kosmos", in: [[Ulrich Herbert]] et al. (Ed.): ''Die nationalsozialistischen Konzentrationslager''. Frankfurt, 2002 {{ ISBN |3-596-15516-9}}, Vol. 2, p. 744 </ref>. Dans les camps satellites, installés à proximité d'[[exploitations minières]] et de sociétés industrielles, la mortalité était encore plus élevée car les baraquements et les rations étaient souvent encore pires que dans les camps principaux. |

Michael Zimmermann, "Kommentierende Bemerkungen – Arbeit und Vernichtung im KZ-Kosmos", in: [[Ulrich Herbert]] et al. (Ed.): ''Die nationalsozialistischen Konzentrationslager''. Frankfurt, 2002 {{ ISBN |3-596-15516-9}}, Vol. 2, p. 744 </ref>. Dans les camps satellites, installés à proximité d'[[exploitations minières]] et de sociétés industrielles, la mortalité était encore plus élevée, car {{vague|les baraquements et les rations étaient souvent encore pires}} que dans les camps principaux. |

||

L'expression ''[[Arbeit macht frei]]'' (« Le travail rend libre ») était affichée à divers endroits dans les camps nazis. |

L'expression ''[[Arbeit macht frei]]'' (« Le travail rend libre ») était affichée à divers endroits dans les camps nazis. Le portail de [[camp de concentration de Buchenwald |Buchenwald]] porte la devise ''[[Jedem das Seine]]'' : « Chacun reçoit ce qu'il mérite ». |

||

== Extermination par le travail ailleurs == |

== Extermination par le travail ailleurs == |

||

Version du 1 janvier 2024 à 19:56

Dans les camps de concentration nazis, l'extermination par le travail (de l'allemand Vernichtung durch Arbeit) était une méthode pour tuer les détenus par les travaux forcés[1]. Dans le cadre de la Shoah, les travaux forcés correspondaient à deux objectifs : à la fois fournir de la main-d'œuvre aux nazis et exterminer des prisonniers, qui auraient succombé par d'autres procédés[pas clair]. Ces travaux imposés étaient, à dessein, de nature à abattre les prisonniers. Les détenus travaillaient jusqu'à douze heures par jour, et recevaient très peu de nourriture, de vêtements et de soins médicaux. En moyenne, un travailleur succombait en quatre mois.

Certains historiens, notamment Alexandre Soljenitsyne, considèrent que le système des goulags soviétiques relevait de l'extermination par le travail. Des auteurs ont également proposé un parallèle avec les laogai sous Mao Zedong.

Terminologie

L'expression « extermination par le travail » (Vernichtung durch Arbeit) n'était pas d'usage courant chez les SS nazis. Néanmoins, elle a été employée par Joseph Goebbels et Otto Georg Thierack fin 1942 lors de négociations auxquelles ils ont pris part avec Albert Bormann et Heinrich Himmler, à propos du transfert de prisonniers vers les camps de concentration[2]. La formulation réapparaît après la guerre, au cours des procès de Nuremberg[2].

Dans les années 1980 et 1990, des historiens débattent de la portée de ce terme. Pour Falk Pingel, cette expression ne s'applique pas à la totalité des prisonniers des nazis ; Hermann Kaienburg et Miroslav Kárný (en) considèrent que l'« extermination par le travail » représente un objectif constant chez les SS. Plus récemment, Jens-Christian Wagner (en) soutient lui aussi que la volonté d'éradication chez les nazis ne s'appliquait pas à la totalité des détenus[2].

Sous le nazisme

Les nazis ont persécuté de nombreuses personnes en raison de leur ethnie, de leurs sympathies politiques, de leur handicap, de leur religion ou de leur orientation sexuelle[3],[4]. En Allemagne, la population majoritaire marginalisait certaines catégories de personnes : les familles nombreuses en situation précaire, les prétendus vagabonds et nomades, ainsi que d'autres, considérées comme suspectes, comme les alcooliques et les prostituées. Même si ces personnes étaient « de sang allemand », elles étaient néanmoins vues comme « inadaptées » (Asoziale) et considérées comme des « charges superflues » (Ballastexistenzen). Les autorités policières et civiles recensaient ces profils (comme les homosexuels) et leur imposaient une pléthore de restrictions et de politiques répressives, dont la stérilisation forcée et, à terme, l'incarcération dans des camps de concentration. Tous ceux qui manifestaient de l'hostilité envers le régime nazi — comme les communistes, les sociaux-démocrates et les objecteurs de conscience — étaient envoyés dans des camps. Beaucoup n'y ont pas survécu[3].

Aux yeux des nazis, certaines catégories pouvaient éventuellement se racheter ; néanmoins, de 1933 à 1941, le régime a encouragé et soutenu l'émigration des Juifs vers la Palestine, ou ailleurs, en concluant des accords comme celui d'Haavara ou le plan Madagascar. En 1942, au cours de la guerre, les hauts responsables nazis se réunissent durant la conférence de Wannsee pour aborder ce qu'ils appellent la « solution finale de la question juive ». Les archives de la conférence fournissent aux historiens des informations sur les procédures prévues par les chefs nazis lorsqu'ils ont préparé en détail la destruction des Juifs ; le recours à l'extermination par le travail s'inscrit dans leur programme[5].

« Au cours de la solution finale, les Juifs de l'Est devront être mobilisés pour le travail avec l'encadrement voulu. En grandes colonnes de travailleurs, séparés par sexe, les Juifs aptes au travail seront amenés à construire des routes dans ces territoires, ce qui sans doute permettra une diminution naturelle substantielle de leur nombre. Pour finir, il faudra appliquer un traitement approprié à la totalité de ceux qui resteront, car il s'agira évidemment des éléments les plus résistants, puisqu'issus d'une sélection naturelle, et qui seraient susceptibles d'être le germe d'une nouvelle souche juive, pour peu qu'on les laisse en liberté.:— Protocole de Wannsee, 1942.[5] »

Dans les camps nazis, l'« extermination par le travail » se caractérisait par des « travaux d'esclaves », ou des « travailleurs en esclavage », comme l'ont décrit les procès de Nuremberg[3], ce qui se différencie du travail imposé aux ouvriers étrangers.

Le travail des camps n'entraînait aucune rémunération, de quelque nature que ce soit ; les prisonniers étaient sous surveillance permanente, astreints à des activités physiquement épuisantes (construction de routes, travaux agricoles, travail en usine - surtout dans les industries d'armement), durant de longues journées (souvent 10 à 12 heures par jour), avec une alimentation minimale et des rationnements. L'absence de mesures d'hygiène et de soins médicaux favorisait les maladies. Enfin, les détenus portaient des vêtements trop légers - des tenues d'été en hiver, par exemple.

Le système concentrationnaire recourait aussi à la torture et aux agressions physiques. Avec le Torstehen, les victimes devaient sortir en extérieur et rester dévêtues, les bras levés. Si elles s'effondraient ou s'évanouissaient, elles étaient frappées jusqu'à ce qu'elles reprennent leur position. Le Pfahlhängen consistait à attacher les mains des victimes dans leur dos puis à les suspendre par les bras. Ce supplice déboîtait les articulations et les arrachait ; après quelques heures, l'issue était fatale (voir estrapade).

Dans les camps de concentration

Les camps de concentration ne visaient pas seulement à briser les détenus et à les exploiter, mais aussi à les détruire. Toutes les démarches quotidiennes, à travers l'arrivée et l'enregistrement des nouveaux prisonniers, le travail forcé, les baraquements, les places d'appel, s'accompagnaient d'humiliations et de harcèlement[6]. L'arrivée, l'enregistrement et les interrogatoires des détenus étaient assortis de commentaires dédaigneux des officiers SS. Au cours de l'appel, les prisonniers étaient piétinés et battus. Les travaux forcés visaient à épuiser les victimes par des tâches absurdes et éreintantes[3].

De nombreux camps de concentration dirigeaient les travaux forcés au bénéfice de l'armée allemande. Pour les SS, les horaires de travail excessifs servaient à obtenir une production maximale.

À Auschwitz, sur 35 000 détenus travaillant pour IG Farben, au moins 25 000 sont morts. En moyenne, un travailleur en esclavage avait une espérance de vie inférieure à quatre mois[7],[8]. Les victimes de travaux forcés atteintes d'émaciation mouraient d'épuisement ou de maladie ou elles étaient tuées car devenues inaptes. Au cours des derniers mois de la guerre, des prisonniers sont assignés au percement de tunnels, prévus pour des usines d'armement : 30% sont morts[9]. Dans les camps satellites, installés à proximité d'exploitations minières et de sociétés industrielles, la mortalité était encore plus élevée, car les baraquements et les rations étaient souvent encore pires[évasif] que dans les camps principaux.

L'expression Arbeit macht frei (« Le travail rend libre ») était affichée à divers endroits dans les camps nazis. Le portail de Buchenwald porte la devise Jedem das Seine : « Chacun reçoit ce qu'il mérite ».

Extermination par le travail ailleurs

En Union soviétique

Certains auteurs établissent un parallèle entre le goulag soviétique et les camps de la mort[10],[11],[12],[13] en particulier dans la politique Est-européenne post-communiste[14]. Toutefois, cet avis controversé fait l'objet de critiques : excepté pendant la guerre, la grande majorité des prisonniers ont survécu au goulag[15]. Alexandre Soljenitsyne a évoqué les camps d'extermination par le travail dans son livre L'Archipel du Goulag[16]. Il estime que le système pénitentiaire soviétique éradiquait les opposants en les forçant à travailler sur d'importants chantiers publics (comme le canal de la mer Blanche, les carrières, les chemins de fer ou des projets urbains excentrés) dans des conditions inhumaines. L'écrivain politique Roy Medvedev soutient que « le système pénitentiaire de la Kolyma et les camps dans le Nord visaient délibérément l'extermination »[13]. L'historien soviétique Alexandre Nikolaïevitch Iakovlev développe ce point, déclarant que Joseph Staline était « l'architecte du système du goulag qui détruisait totalement les vies humaines »[17].

La théoricienne politique Hannah Arendt soutient que, même si le gouvernement soviétique appelait « camps de travail » tous les goulags, il n'en ressort que mieux que le travail dans certains pénitenciers était volontairement absurde, car « les travaux forcés sont le sort habituel de tous les travailleurs russes : ils n'ont aucune liberté de déplacement et ils peuvent être arbitrairement envoyés travailler n'importe où et n'importe quand »[18]. Elle opère une distinction entre les véritables camps de travaux forcés, les camps de concentration et les camps d'annihilation. Dans les véritables camps de travaux forcés, les détenus travaillent dans une liberté relative et sont condamnés pour une durée déterminée. Les camps de concentration présentent une mortalité extrêmement élevée mais leur objectif premier est le travail. Dans les camps d'annihilation, les détenus sont broyés systématiquement par la famine et l'abandon. L'autrice critique les conclusions d'auteurs qui voient dans les camps la mise à disposition d'une main d'œuvre à moindre coût. Elle estime que les soviétiques ont pu démanteler leur système pénitentiaire et leur économie n'en a pas trop souffert, ce qui démontre que les goulags ne tenaient pas une place majeure dans l'économie globale[19].

D'après d'anciens documents internes sur le goulag, qui ont été déclassifiés, sur la période 1935 - 1956, environ 1,6 million de personnes ont sans doute péri dans les camps et colonies soviétiques de travaux forcés (sans tenir compte des camps de prisonniers de guerre). Sur ce total, quelque 900 000 décès ont eu lieu entre 1941 et 1945[20], ce qui correspond à la période de guerre contre les nazis où l'ensemble de la population nationale vivait avec des rations réduites.

Ces données se recoupent avec les archives présentées par l'historien russe Oleg Khlevniouk dans The History of the Gulag: From Collectivization to the Great Terror, qui indiquent qu'environ 500 000 victimes sont mortes dans les camps et les colonies entre 1930 et 1941[21]. Khlevniouk souligne que ces chiffres ne tiennent pas compte des décès lors du transport[22]. Ces analyses ne recensent pas non plus les personnes qui sont mortes peu après leur libération, comme effet à terme des maltraitances subies dans les camps[23] et qui, d'après les archives et les témoignages, étaient nombreuses[24]. L'historien J. Otto Pohl déclare que 2 749 163 prisonniers ont péri dans les camps de travail et les colonies spéciales, tout en soulignant que ce nombre est incomplet[25].

En Chine sous Mao Zedong

À l'instar de l'Union soviétique, le régime de Mao Zedong en Chine comprenait un système de pénitenciers avec travaux forcés, appelé Laogai ou « camps de rééducation par le travail ». D'après Jean-Louis Margolin, au cours de la campagne pour réprimer les contre-révolutionnaires, les prisons officielles ont atteint une dureté sans précédent et, jusqu'en 1952, la mortalité dépassait certainement 5% par an ; pendant six mois, elle a atteint 50% au Guangxi[26]. Au Shanxi, plus de 300 personnes mouraient chaque jour dans une mine[26]. La torture était courante et la répression des révoltes, qui étaient très nombreuses, conduisait à de « véritables massacres »[26].

Dans Mao : l'histoire inconnue, la biographe Jung Chang et l'historien Jon Halliday estiment que les décès en prison et dans les camps de travail sous Mao Zedong représentent peut-être 27 millions de personnes[27]. Les deux auteurs déclarent que les détenus étaient soumis à un travail harassant dans les terrains incultes, en milieu hostile, et que les exécutions et les suicides étaient monnaie courante[27].

Dans Le Livre noir du communisme qui décrit l'histoire des répressions dans les États communistes, Jean-Louis Margolin affirme que peut-être 20 millions de victimes ont péri dans le système pénitentiaire[28]. Pour le professeur Rudolph Joseph Rummel, les travaux forcés représentent un démocide de 15 720 000 personnes, sans compter les paysans forcés de travailler à mort dans les champs et tombés à cause de la collectivisation, de la malnutrition et des vêtements insuffisants[29]. Harry Wu estime que ces décès représentent 15 millions de personnes[30].

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Extermination through labour » (voir la liste des auteurs).

- European History Quarterly, 2009, Vol. 39(4), 606–632. doi: 10.1177/0265691409342658.

- Marc Buggeln, Slave Labor in Nazi Concentration Camps, Oxford University Press, , 63– (ISBN 9780198707974, lire en ligne)

- Robert Gellately et Nathan Stoltzfus, Social Outsiders in Nazi Germany, Princeton University Press, (ISBN 978-0-691-08684-2, lire en ligne), p. 216

- Hitler's Ethic by Richard Weikar, page 73.

- Wannsee Protocol, January 20, 1942. The official U.S. government translation prepared for evidence in trials at Nuremberg.

-

Compare:

Nikolaus Wachsmann, KL: A History of the Nazi Concentration Camps, New York, Farrar, Straus and Giroux, (ISBN 9781429943727), « 1. Early camps », p. 44 :

« Anti-Semitic abuse in early SA and SS camps took many forms. Like other torturers, Nazi guards oversaw acts of ritual humiliation and desecration. »

- « The number of victims », sur Memorial and Museum: Auschwitz-Birkenau (consulté le )

- Auschwitz Museum and Raul Hilberg: Die Vernichtung der europäischen Juden. Extended edition; Frankfurt, 1990 (ISBN 3-596-24417-X). Volume 2. Page 994f.

- Michael Zimmermann, "Kommentierende Bemerkungen – Arbeit und Vernichtung im KZ-Kosmos", in: Ulrich Herbert et al. (Ed.): Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Frankfurt, 2002 (ISBN 3-596-15516-9), Vol. 2, p. 744

- Gunnar Heinsohn Lexikon der Völkermorde, Rowohlt rororo, 1998 (ISBN 3-499-22338-4)

- Joel Kotek / Pierre Rigoulot, Gefangenschaft, Zwangsarbeit, Vernichtung, Propyläen 2001

- Ralf Stettner Archipel Gulag. Stalins Zwangslager, Schöningh 1996, (ISBN 3-506-78754-3)

- Roy Medwedew Die Wahrheit ist unsere Stärke. Geschichte und Folgen des Stalinismus (Ed. by David Joravsky and Georges Haupt), Fischer, Frankfurt/M. 1973, (ISBN 3-10-050301-5)

- Małgorzata Pakier et Bo Stråth, A European Memory?: Contested Histories and Politics of Remembrance, Berghahn Books, (ISBN 9780857456052, lire en ligne)

- Timothy Snyder, « Hitler vs. Stalin: Who Killed More? », The New York Review of Books, (lire en ligne, consulté le )

- Alexandre Soljenitsyne Arkhipelag Gulag, Vol. 2. "Novyy Mir," 1990.

- Alexander Nikolaevich Yakovlev (en). A Century of Violence in Soviet Russia. Yale University Press, 2002. (ISBN 0-300-08760-8) p. 15

- Hannah Arendt The Origins of Totalitarianism, Harcourt 1985 edition, at 444 - 45"

- "Hannah Arendt The Origins of Totalitarianism, Harcourt 1985 edition, at 444 - 45"

- A. I. Kokurin / N. V. Petrov (Ed.): GULAG (Glavnoe Upravlenie Lagerej): 1918–1960 (Rossija. XX vek. Dokumenty), Moskva: Materik 2000, (ISBN 5-85646-046-4), pp. 441–2

- Oleg V. Khlevniuk: The History of the Gulag: From Collectivization to the Great Terror New Haven: Yale University Press 2004, (ISBN 0-300-09284-9), pp. 326–7.

- ibd., pp. 308–6.

- Ellman, Michael. Soviet Repression Statistics: Some Comments Europe-Asia Studies. Vol 54, No. 7, 2002, 1151–1172

- Applebaum, Anne (2003) Gulag: A History (en). Doubleday. (ISBN 0-7679-0056-1) pg 583

- Pohl, The Stalinist Penal System, p. 131.

- Stéphane Courtois, et al. Le Livre noir du communisme. Harvard University Press, 1999. (ISBN 0-674-07608-7) pp. 481-482

- Chang, Jung and Halliday, Jon. Mao: The Unknown Story. Jonathan Cape, London, 2005. p. 338: "By the general estimate China's prison and labor camp population was roughly 10 million in any one year under Mao. Descriptions of camp life by inmates, which point to high mortality rates, indicate a probable annual death rate of at least 10 per cent."

- Stéphane Courtois, Jean-Louis Margolin, et al. Le Livre noir du communisme: Crimes, Terror, Repression. Harvard University Press, 1999. (ISBN 0-674-07608-7) p. 464

- Rudolph Joseph Rummel China's Bloody Century: Genocide and Mass Murder Since 1900 Transaction Publishers (en), 1991. (ISBN 0-88738-417-X) pp. 214–215

- Aikman, David. "The Laogai Archipelago", The Weekly Standard, September 29, 1997.

Annexes

Articles connexes

Documentation

- (de) Stéphane Courtois: Das Schwarzbuch des Kommunismus, Unterdrückung, Verbrechen und Terror. Piper, 1998. 987 pages. (ISBN 3-492-04053-5)

- (de) Jörg Echternkamp (en): Die deutsche Kriegsgesellschaft: 1939 bis 1945: Halbband 1. Politisierung, Vernichtung, Überleben. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 2004. 993 pages, graphic representation. (ISBN 3-421-06236-6)

- (en) Oleg V. Khlevniuk: The History of the Gulag: From Collectivization to the Great Terror New Haven: Yale University Press 2004, (ISBN 0-300-09284-9)

- (ru) A. I. Kokurin/N. V. Petrov (Ed.): GULAG (Glavnoe Upravlenie Lagerej): 1918–1960 (Rossija. XX vek. Dokumenty), Moskva: Materik 2000, (ISBN 5-85646-046-4)

- (de) Joel Kotek/Pierre Rigoulot: Das Jahrhundert der Lager.Gefangenschaft, Zwangsarbeit, Vernichtung, Propyläen 2001, (ISBN 3-549-07143-4)

- (de) Rudolf A. Mark (Ed.): Vernichtung durch Hunger: der Holodomor in der Ukraine und der UdSSR. Wissenschaftlicher Verlag Berlin, Berlin 2004. 207 pages (ISBN 3-8305-0883-2)

- (de) Hermann Kaienburg, Vernichtung durch Arbeit. Der Fall Neuengamme (Extermination through labour: Case of Neuengamme), Bonn, Dietz Verlag J.H.W. Nachf, (ISBN 978-3-8012-5009-6), p. 503

- (de) Gerd Wysocki, Arbeit für den Krieg (Work for the War), Braunschweig,

- Donald Bloxham, Genocide on Trial: War Crimes Trials and the Formation of History and Memory, Oxford, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-820872-3, lire en ligne), p. 296

- Nikolaus Wachsmann, « Annihilation through labor: The Killing of State Prisoners in the Third Reich », Journal of Modern History, vol. 71, no 3, , p. 624–659 (DOI 10.1086/235291, JSTOR 2990503, S2CID 154490460, lire en ligne)

- various authors, The Holocaust and History: The Known, the Unknown, the Disputed, and the Reexamined, Indiana University Press, , 370–407 p. (ISBN 978-0-253-21529-1, lire en ligne)

- Eugen Kogon, Heinz Norden et Nikolaus Wachsmann, The Theory and Practice of Hell: The German Concentration Camps and the System Behind Them, Farrar, Straus and Giroux, (ISBN 978-0-374-52992-5), p. 368