« Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route » : différence entre les versions

infobox (à compléter) |

→Plan de l’ADR restructuré : Insertion de la carte des parties contractantes de l'ADR |

||

| Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||

* l'annexe B, notamment pour la construction, l'équipement et la circulation du véhicule transportant les marchandises en cause. |

* l'annexe B, notamment pour la construction, l'équipement et la circulation du véhicule transportant les marchandises en cause. |

||

Au |

Au 1<sup>er</sup> janvier 2013, '''48 États''' ont ratifié l'ADR : |

||

Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Maroc, Moldavie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tunisie, Turquie, Ukraine. |

Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Maroc, Moldavie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tunisie, Turquie, Ukraine. |

||

==Définition== |

==Définition== |

||

[[File:Parties contractantes de l'ADR.png|thumb|Parties contractantes de l'ADR en 2013. Le Tadjikistan n'est pas représenté.]] |

|||

La France, la Belgique et les autres états européens, ont adopté l'ADR depuis le 1{{exp|er}} janvier [[1997]]. Cette convention est complétée sur certains points par les dispositions françaises spécifiques sous forme d'un arrêté relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres dit '''« arrêté TMD »'''. Ce dernier est entré en vigueur le 1{{exp|er}} juillet [[2009]] et a abrogé toutes les dispositions antérieurement applicables (RTMD, RTMDR, arrêté ADR, arrêté RID, arrêté ADNR). |

La France, la Belgique et les autres états européens, ont adopté l'ADR depuis le 1{{exp|er}} janvier [[1997]]. Cette convention est complétée sur certains points par les dispositions françaises spécifiques sous forme d'un arrêté relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres dit '''« arrêté TMD »'''. Ce dernier est entré en vigueur le 1{{exp|er}} juillet [[2009]] et a abrogé toutes les dispositions antérieurement applicables (RTMD, RTMDR, arrêté ADR, arrêté RID, arrêté ADNR). |

||

Version du 27 février 2014 à 17:00

| Titre |

(fr) Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ; (en) European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road |

|---|---|

| Organisation internationale | Commission économique pour l'Europe des Nations unies |

| Territoire d'application | Au moins 48 pays[1] |

| Langue(s) officielle(s) | Anglais, français |

| Type | Traité |

| Branche | Droit des transports |

| Signature | |

|---|---|

| Entrée en vigueur | |

| Modifications | Protocole portant amendement de l'article 14, paragraphe 3, fait à New York le , qui est entré en vigueur le |

Lire en ligne

A propos de l'ADR (page officielle en français) ; About the ADR (page officielle en anglais)

L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR), fait à Genève le sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe, est entré en vigueur le . L'accord proprement dit a été modifié par le protocole portant amendement de l'article 14, paragraphe 3, fait à New York le , qui est entré en vigueur le . À ce jour, plus d'une quarantaine de pays ont ratifié l'ADR .

L'accord en lui-même est bref et simple : seulement 17 articles le composent. L'article-clé est le second : il dispose qu'à l'exception de certaines marchandises excessivement dangereuses, les autres marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'un transport international dans des véhicules routiers aux conditions imposées par :

- l'annexe A pour les marchandises en cause, notamment pour leur emballage et leur étiquetage ;

- l'annexe B, notamment pour la construction, l'équipement et la circulation du véhicule transportant les marchandises en cause.

Au 1er janvier 2013, 48 États ont ratifié l'ADR : Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Maroc, Moldavie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tunisie, Turquie, Ukraine.

Définition

La France, la Belgique et les autres états européens, ont adopté l'ADR depuis le 1er janvier 1997. Cette convention est complétée sur certains points par les dispositions françaises spécifiques sous forme d'un arrêté relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres dit « arrêté TMD ». Ce dernier est entré en vigueur le 1er juillet 2009 et a abrogé toutes les dispositions antérieurement applicables (RTMD, RTMDR, arrêté ADR, arrêté RID, arrêté ADNR).

La dernière version de l'ADR est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 et demeure consultable sur le lien suivant[2]. Pour ce qui concerne l' « arrêté TMD », il est modifié lors de chaque Commission Interministérielle du Transport des Matières Dangereuses (CITMD) : une à deux fois par an. Ce dernier a été modifié en dernier lieu par l'arrêté du 12 décembre 2012 paru au JO du 20 décembre 2012. Il demeure consultable via le lien suivant[3].

Plan de l’ADR restructuré

Il se compose de deux volumes contenant les deux annexes A et B de l’accord.

L’annexe A comporte sept parties distinctes :

- 1- Dispositions générales.

- 2- Classification.

- 3- Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives aux quantités limitées et aux quantités exceptées.

- 4- Dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes.

- 5- Procédures d’expédition.

- 6- Prescriptions relatives à la construction des emballages, grands récipients pour vrac (GRV),des grands emballages, des citernes et des conteneurs pour vrac et aux épreuves qu'ils doivent subir.

- 7- Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention.

L’annexe B comporte deux parties :

- 8- Prescriptions relatives aux équipages, à l'équipement et à l'exploitation des véhicules et à la documentation.

- 9- Prescriptions relatives à la construction et à l'agrément des véhicules.

Marquage et signalétique

L'emballage de la matière dangereuse transportée (wagon, véhicule-citerne, etc.) doit présenter différentes signalétiques dont les plaques codes dangers et les plaques symboles danger.

Ces plaques doivent être visibles sur l'avant, l'arrière et chacun des côtés du conteneur.

Dans le documents officiels, la notation est parfois abrégée, par exemple: 2617 3/PG 2 où 2617 est le numéro ONU, 3 la classe de la substance et PG le code d'emballage (PG: packaging group), dans ce cas 2.

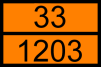

Plaques codes dangers

Elles sont orange et mesurent 30×40 cm au minimum (sauf petites citernes, petits conteneurs ou petits véhicules). Elles sont divisées en deux parties dans le sens de la largeur, comportant alors des numéros d'identification d'une hauteur de 10 cm (cf. ci-dessous), mais peuvent être vierges si le véhicule transporte plusieurs produits dangereux.

Dans la partie supérieure se trouve le code danger (appelé parfois code Kemler), à deux ou trois chiffres, parfois précédés d'une lettre, qui indique la nature du danger présenté. Le premier chiffre représente le danger principal, il y a toujours un second chiffre représentant le danger secondaire (0 s'il n'y a qu'un danger). Un troisième chiffre peut, le cas échéant, signaler un danger subsidiaire.

La présence de la lettre X devant les chiffres signale un danger de réactions violentes au contact de l'eau (eau, eau dopée, mousse d'extinction, etc.).

| Chiffre | Premier chiffre du n° d'identification de danger | Deuxième ou troisième chiffre |

|---|---|---|

| 0 | pas de danger secondaire | |

| 1 | Matières et objets explosibles | risque d'explosion |

| 2 | gaz | réagit à l'eau d'où émanation de gaz |

| 3 | liquide inflammable | inflammabilité |

| 4 | solide inflammable, matière autoréactive ou matière auto-échauffante, solide réagissant avec l'eau en dégageant des gaz dangereux | inflammabilité ou auto-échauffement de solides |

| 5 | matière qui favorise la combustion ou peroxyde organique | activation de la combustion |

| 6 | matière toxique | toxicité |

| 7 | matière radioactive | |

| 8 | matière corrosive | corrosivité |

| 9 | matière dangereuse diverse | danger de réaction violente spontanée |

Depuis 2009 est apparue la marque de « dangereux pour l'environnement » qui doit être apposée sur les emballages et engins de transport (citerne, vrac).

Un bon moyen mnémotechnique est le MAGALI SOCOTORACORDA:

- MAtières explosives,

- GAz inflammables,

- LIquides inflammables

- SOlides inflammables

- COmburants

- matières TOxiques

- matières RAdioactives

- matières COrrosives

- autres DAngers

Il y a des cas particuliers :

- Le doublement des chiffres indique un danger accru (exemple 33 : très inflammable) sauf dans les cas ci-dessous :

- 20 : gaz inerte,

- 22 : gaz réfrigéré,

- 44 : solide inflammable[4] qui, à une température élevée, se trouve à l'état fondu,

- 99 : matières dangereuses diverses transportées à chaud

- X : S'utilise lorsque le produit réagit de manière violente en cas de contact avec de l'eau et/ou de mousse; Ces agents d'extinction sont donc prohibés.

-

60 = produit toxique

1710 = trichloréthylène -

produit hautement toxique

1557 = arsenic -

produit hautement inflammable

1203 = essence

Dans la partie inférieure se trouve le code matière qui est le numéro ONU sous lequel est référencé le type de produit transporté (près de 3000 numéros existants).

Ainsi la première plaque présentée ci-contre nous donne : 60 = produit toxique, 1710 = trichloréthylène dans la nomenclature ONU

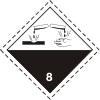

Plaques étiquettes

Placées sur les véhicules, elles sont carrées de 25 × 25 cm et représentent le pictogramme du danger causé par le produit transporté classé en plusieurs catégories :

| Classe de danger | Type de danger | Panneau | |

|---|---|---|---|

| 1 | Matières et objets explosibles |

| |

| 1.1 | Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse (une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement). | ||

| 1.2 | Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse. | ||

| 1.3 | Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse, a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable ; ou | ||

| 1.4 | Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis. |

| |

| 1.5 | Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve au feu extérieur. |

| |

| 1.6 | Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels. |

| |

| 2.1 | Gaz inflammables |

|

|

| 2.2 | Gaz non inflammables, non toxiques |

|

|

| 2.3 | Gaz toxique |

| |

| 3 | Liquides inflammables |

|

|

| 4.1 | Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières explosibles désensibilisées |

| |

| 4.2 | Matières spontanément inflammables |

| |

| 4.3 | Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables |

|

|

| 5.1 | Matières comburantes |

| |

| 5.2 | Peroxydes organiques |

|

|

| 6.1 | Matières toxiques | Fichier:ADR 6.1.svg | |

| 6.2 | Matières infectieuses |

| |

| 7A | Matières radioactives |

| |

| 7B | Matières radioactives |

| |

| 7C | Matières radioactives |

| |

| 7E | Matières radioactives |

| |

| 8 | Matières corrosives |

| |

| 9 | Matières et objets dangereux divers |

| |

Notes et références

- « Au moment de l’impression de la présente publication, les Parties

contractantes à l’Accord étaient les suivantes :

Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Azerbaijan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Montenegro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tunisie, Turquie et Ukraine. »

- —« ADR en vigueur le 1er janvier 2013 (volume I) », Nations unies, (ISBN 978-92-1-239130-4, consulté le ), vii

- adr

- arrêté TMD du 12 décembre 2012 paru au JO du 20 décembre 2012[1]

- Point d'éclair compris entre 23 et 61 °C