« Canalisation » : différence entre les versions

m L'abréviation « etc. » : le point est abréviatif. Mais si un appel de note ou une parenthèse s'insère après le point abréviatif, le point final est maintenu : etc.². ou etc.). Balises : Éditeur visuel Modification par mobile Modification par le web mobile |

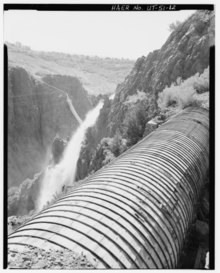

Fonctionnalité de suggestion d’images : 1 image ajoutée. |

||

| (16 versions intermédiaires par 10 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||

Une '''canalisation''' est un [[tuyau]] ou un [[Canal (voie d'eau)|canal]]<ref>Définition du [http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/canalisation/12604 Larousse]</ref> destiné à l'[[Pipeline|acheminement]] de matières gazeuses, liquides, solides ou polyphasiques. |

Une '''canalisation''' est un [[tuyau]] ou un [[Canal (voie d'eau)|canal]]<ref>Définition du [http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/canalisation/12604 Larousse]</ref> destiné à l'[[Pipeline|acheminement]] de matières gazeuses, liquides, solides ou polyphasiques. |

||

Il s'agit d'un tuyau, dont le [[diamètre]] nominal (DN) peut aller de 30 mm environ (un pouce un quart) pour des fluides spéciaux jusqu'à plus de 3 m pour les adductions d'eau. |

Il s'agit d'un tuyau, dont le [[diamètre]] nominal (DN) peut aller de {{unité|30 mm}} environ (un pouce un quart) pour des fluides spéciaux jusqu'à plus de {{unité|3 m}} pour les adductions d'eau. |

||

Le terme '''[[pipeline]]''' est utilisé pour les conduites de fluides sous pression et sur de grandes distances. |

Le terme '''[[pipeline]]''' est utilisé pour les conduites de fluides sous pression et sur de grandes distances. |

||

Pour une canalisation de petit diamètre (< 30 mm environ), on parle de [[tuyauterie]]. |

Pour une canalisation de petit diamètre (< {{unité|30 mm}} environ), on parle de [[tuyauterie]]. |

||

Différentes types de canalisations sont fabriquées et posées par des entreprises et corps de métiers spécialisés pour l'eau potable, le gaz, le pétrole, l'oxygène, l'hydrogène, les eaux résiduaires et dégouts et divers autres fluides, dont caloporteur ou porteurs de frigories, pour les [[Réseau de chaleur|réseaux de chaleur]] et les [[réseaux de froid]]. Il existe en France une organisation professionnelle dénommée |

Différentes types de canalisations sont fabriquées et posées par des entreprises et corps de métiers spécialisés pour l'eau potable, le gaz, le pétrole, l'oxygène, l'hydrogène, les eaux résiduaires et dégouts et divers autres fluides, dont caloporteur ou porteurs de frigories, pour les [[Réseau de chaleur|réseaux de chaleur]] et les [[réseaux de froid]]. Dans le secteur du [[Construction|BTP]], le métier spécifique associé a la création, au raccordement et a la maintenance, est celui de [[canalisateur]]. Il existe en France une organisation professionnelle dénommée « les Canalisateurs » (rassemblant environ {{nombre|300|entreprises}} en 2019), membre de la [[Fédération nationale des travaux publics]] (FNTP)<ref> [http://www.canalisateurs.com/ Site internet] de l'organisation professionnelle les canalisateurs, consulté le 23 janvier 2018</ref>. |

||

Parmi les [[enjeu]]x de ce secteur figurent la sécurité (ex |

Parmi les [[enjeu]]x de ce secteur figurent la sécurité ({{ex}} risques d'explosion ou de feu pour les canalisations d'hydrocarbures ou de fluides sous très haute-pression, risques toxiques et écotoxiques avec les canalisations en amiante-ciment qui se dégradent plus vite que celles construites avec d'autres matériaux…) et la lutte contre les fuites, la cartographie des réseaux souterrains, la recherche de nouveaux matériaux, les [[réseau intelligent|réseaux intelligents]], l'installation de canalisations « sans tranchées »… |

||

== Histoire et étymologie == |

== Histoire et étymologie == |

||

{{article détaillé|Qanat}} |

{{article détaillé|Qanat}} |

||

[[Fichier:Ольвія водопровідні труби 2000 років тому.jpg|vignette|Olvia, conduites d’eau en céramique, Musée de la périphérie de Mykolaïv]] |

|||

Les plus anciennes canalisations répertoriées datent des |

Les plus anciennes canalisations répertoriées datent des civilisations de l'[[Égypte ancienne|Égypte]] à la [[Mésopotamie]]. Elles étaient constituées de tunnels creusés à même la roche (« ''qanat'' »), ou de conduites réalisées en bois, avec de troncs d'arbres évidés, taillées dans la pierre, formées d'éléments d'argile et de cuivre<ref>{{ouvrage|auteur=Henri Goblot|titre=Les Qanats : une technique d'acquisition de l'eau|lieu= Paris|éditeur=École des hautes études en sciences sociales|année= 1979}}.</ref>. |

||

Les romains utilisèrent le plomb à leur disposition. Malheureusement, celui ci est source de [[saturnisme]] notamment quand l'eau qui y circule est naturellement acide et/ou chaude et du fait des ''relargages'' de plomb induits par le [[potentiel électrochimique]] |

Les romains utilisèrent le plomb à leur disposition. Malheureusement, celui ci est source de [[saturnisme]] notamment quand l'eau qui y circule est naturellement acide et/ou chaude et du fait des ''relargages'' de plomb induits par le [[potentiel électrochimique]] dû à la [[corrosion]] [[Galvanisation|galvanique]]<ref name="RapportAvisAnses2017">ANSES (2017) ''[https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2015SA0094Ra.pdf Impacts du traitement des eaux destinées à la consommation humaine par des orthophosphates pour limiter la dissolution du plomb]'' ; Oct 2017, Edition scientifique ; Avis de l'Anses Saisine {{n°|2015-SA-0094}} Saisines liées {{n°|2001-SA-0218}}, 2003- A-0042, 2003-SA-0096, 2003-SA-0314, 2003-SA-0378, PDF, 194 p.</ref>. |

||

En Europe, le plomb a été abondamment utilisé jusque dans les [[années 1960]]<ref name="RapportAvisAnses2017" />, à l' |

En Europe, le plomb a été abondamment utilisé jusque dans les [[années 1960]]<ref name="RapportAvisAnses2017" />, à l'avènement de « l'eau courante », c'est-à-dire l'eau distribuée sous pression. |

||

Sous Napoléon III, le plan d'urbanisation dirigé par le baron |

Sous [[Napoléon III]], le plan d'urbanisation dirigé par le baron Haussmann comprend également un volet d'ingénierie de l'''Eau Destinée à la Consommation Humaine'' ([[EDCH]]). Le système d'approvisionnement en eau potable des immeubles avec évacuation des eaux usées d'[[Eugène Belgrand]] (1810-1878) est retenu. C'est le coup d'envoi de l'eau sous pression avec des stations élévatoires, des réservoirs construits sur tout le territoire pour acheminer et stocker l’eau captée des sources ou des rivières. |

||

Toutefois, depuis bien longtemps le plomb donne mauvais goût à l'eau et l'habitude est prise d'y méler du vin ou du pastis. En France, le plomb est définitivement honni lorsqu'est démontré que le saturnisme lui est imputable. Il fut ainsi de moins en moins utilisé des années 1960 jusqu'en [[1995]], année à partir de laquelle l'emploi de tuyaux de plomb dans les nouveaux réseaux de distribution d'''eau potable'' ([[EDCH]]) fut interdit par décret<ref>Décret {{n°|95-363}} du {{date-|5 avril 1995}}</ref>. Ainsi subsiste-t-il de moins en moins de tuyaux de plomb dans les branchements entre réseaux privés et publics de distribution d’eau, dans les réseaux intérieurs du domaine privatif. |

Toutefois, depuis bien longtemps le plomb donne mauvais goût à l'eau et l'habitude est prise d'y méler du vin ou du pastis. En France, le plomb est définitivement honni lorsqu'est démontré que le saturnisme lui est imputable. Il fut ainsi de moins en moins utilisé des années 1960 jusqu'en [[1995]], année à partir de laquelle l'emploi de tuyaux de plomb dans les nouveaux réseaux de distribution d'''eau potable'' ([[Eau potable#En France|EDCH]]) fut interdit par décret<ref>Décret {{n°|95-363}} du {{date-|5 avril 1995}}</ref>. Ainsi subsiste-t-il de moins en moins de tuyaux de plomb dans les branchements entre réseaux privés et publics de distribution d’eau, dans les réseaux intérieurs du domaine privatif. |

||

En 2012, une modélisation a estimé<ref>étude Plomb-Habitat par Lucas et al. |

En 2012, une modélisation a estimé<ref>étude Plomb-Habitat par Lucas et al., 2012</ref> que 2,9 % environ des logements français recevaient encore une EDCH contenant plus de 10 μg/L de plomb et une étude de 2015, basée sur des prélèvement a montré que près de 4 % (3,9 %) des logements recevaient une eau non conforme chargée de plomb. Toutefois, dans 14 départements aucune non-conformité n'a été détectée<ref name="RapportAvisAnses2017" /> mais force est de constater que les données sur le domaine privé sont très peu documentées et que les réseaux rénovés sont publics (régions, communes et établissements sous administration publique, tels que les écoles, crèches, hôpitaux{{, etc.}})<ref name="RapportAvisAnses2017" />. |

||

== Types de canalisation == |

== Types de canalisation == |

||

En français, la désignation d'une canalisation dépend de ses caractéristiques physiques et du nom de la matière à acheminer. De manière générale, le suffixe -duc — de l'adjectif latin ''ductus'', dérivé du verbe ''ducere'', diriger — permet de construire le mot adéquat par adjonction de la matière: |

En français, la désignation d'une canalisation dépend de ses caractéristiques physiques et du nom de la matière à acheminer. De manière générale, le suffixe -duc — de l'adjectif latin ''ductus'', dérivé du verbe ''ducere'', diriger — permet de construire le mot adéquat par adjonction de la matière : |

||

| ⚫ | * on appelle [[Canal (voie d'eau)|canal]] ou d'[[aqueduc]] les canalisations acheminant les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH), qu'elle soit industrielle ou alimentaire; toutefois, lorsque l'écoulement se fait à l'air libre, on parle de [[Conduite (fontainerie)|conduite]], de [[conduite hydraulique]] mais d'{{page h'|Émissaire|émissaire}} lorsque l'écoulement a lieu à travers des [[tuyau]]x ; |

||

| ⚫ | |||

* on utilise le terme de [[saumoduc]] pour l'eau salée ([[saumure]]) ; |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | *on appelle [[Canal (voie d'eau)|canal]] ou d'[[aqueduc]] les canalisations acheminant les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH), qu'elle soit industrielle ou alimentaire; toutefois, lorsque l'écoulement se fait à l'air libre, on parle de [[Conduite (fontainerie)|conduite]], de [[conduite hydraulique]] mais d'{{page h'|Émissaire|émissaire}} lorsque l'écoulement a lieu à travers des [[tuyau]]x |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* on utilise le terme |

** pour l'[[hydrogène]], on utilise le terme d'[[hydrogénoduc]]. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

** pour l'[[hydrogène]], on utilise le terme d'[[hydrogénoduc]] ; |

|||

== Matériaux constitutifs d'une canalisation == |

== Matériaux constitutifs d'une canalisation == |

||

| Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||

* Les conduites en [[Plastique à renfort de verre|PRV]]. |

* Les conduites en [[Plastique à renfort de verre|PRV]]. |

||

Pour l'eau potable, selon une extrapolation à partir de l’étude des canalisations de 8 départements, environ {{unité|36000|kilomètres}} de canalisations de France seraient en [[amiante-ciment]], soit 4,2 % des installations totales ; mais 9 % dans l’Allier, 7 % dans la Manche et la Somme selon un rapport de [[2002]] |

Pour l'eau potable, selon une extrapolation à partir de l’étude des canalisations de 8 départements, environ {{unité|36000|kilomètres}} de canalisations de France seraient en [[amiante-ciment]], soit 4,2 % des installations totales ; mais 9 % dans l’Allier, 7 % dans la Manche et la Somme selon un rapport de [[2002]]<ref name=RapportCador2002>Cador J.M (2002). [https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29270-estimation-materiau-canalisation.pdf Le renouvellement du patrimoine en canalisations d'eau potable en France]. Rapport technique, Université de Caen, France, 18. (voir notamment {{p.|14}})</ref>. |

||

== Risques liés aux canalisations == |

== Risques liés aux canalisations == |

||

Les canalisations en [[plomb]] et en [[amiante-ciment]] sont sources de toxicité de leur fabrication à leur mise en place, jusqu'à |

Les canalisations en [[plomb]] et en [[amiante-ciment]] sont sources de toxicité de leur fabrication à leur mise en place, jusqu'à la destruction ou recyclage. |

||

Les risques majeurs de défaillance physique des pipelines sont liés aux agressions (volontaires ou involontaires) et à la [[corrosion]] interne comme externe. |

Les [[Risque majeur|risques majeurs]] de défaillance physique des pipelines sont liés aux agressions (volontaires ou involontaires) et à la [[corrosion]] interne comme externe. |

||

La corrosion externe des tubes en acier enterrés est contrôlée à l'aide de dispositifs de [[protection cathodique]]. La corrosion interne est ralentie à l'aide d'injection d'additifs (notamment des [[ |

La corrosion externe des tubes en acier enterrés est contrôlée à l'aide de dispositifs de [[protection cathodique]]. La corrosion interne est ralentie à l'aide d'injection d'additifs (notamment des [[Phosphate|orthophosphates]]) destinés à déposer un film protecteur<ref name=RapportAvisAnses2017/>. |

||

== Économie du transport par canalisation == |

== Économie du transport par canalisation == |

||

[[File:Stacking of a connected pipeline for transportation of oil products.jpg|thumb|Empilement d'un pipeline connecté pour le transport de produits pétroliers]] |

[[File:Stacking of a connected pipeline for transportation of oil products.jpg|thumb|Empilement d'un pipeline connecté pour le transport de produits pétroliers]] |

||

Malgré leur cout initial élévé, l'utilisation de canalisations est moins coûteuse sur les petites et moyennes distances par rapport à d'autres formes de transport concurrentes. |

Malgré leur cout initial élévé, l'utilisation de canalisations est moins coûteuse sur les petites et moyennes distances par rapport à d'autres formes de transport concurrentes. |

||

Les canalisations de gros diamètre et ou de grande longueur sont coûteuses et difficiles à mettre en place selon les caractéristiques des terrains traversés par leur tracé. C'est le cas des ouvrages subaquatiques, des ouvrages enterrés au passage des fleuves, des ouvrages aériens sur du [[pergélisol|permafrost]] menacé de fondre, en zone [[séisme|sismique]] ou encore dans les zones politiquement instables. |

Les canalisations de gros diamètre et ou de grande longueur sont coûteuses et difficiles à mettre en place selon les caractéristiques des terrains traversés par leur tracé. C'est le cas des ouvrages subaquatiques, des ouvrages enterrés au passage des fleuves, des ouvrages aériens sur du [[pergélisol|permafrost]] menacé de fondre, en zone [[séisme|sismique]] ou encore dans les zones politiquement instables. |

||

En France, les canalisations d'eau potable |

En France, les canalisations d'eau potable — hors branchement — représentent {{formatnum:800000}} à {{unité|850000|km}} (''évaluations [[Institut français de l'environnement|IFEN]] et [[Assemblée des départements de France|ADF]]'' en 2002) : |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

Les canalisations installées avant 1970 sont majoritairement en fonte. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

Les canalisations installées |

Les canalisations installées après 1970 sont majoritairement en plastique (''[[Polychlorure de vinyle|PVC]]-[[Polyéthylène haute densité|PEHD]]''). |

||

| ⚫ | |||

Les canalisations installées après 1970 sont majoritairement en plastique (''[[Polychlorure de vinyle|PVC]]-[[Polyéthylène haute densité|PEHD]]''). |

|||

| ⚫ | Les communes rurales ont des réseaux plus longs, mais aussi moins performants. Le rendement primaire, défini comme le rapport exprimé en pourcentage entre le volume comptabilisé et facturé et le volume mis en distribution atteint 72 % en moyenne, mais seulement 55 % pour les communes de moins de {{nombre|1000|habitants}}. La différence entre le volume distribué et le volume consommé (définie par le rendement du réseau) est liée aux fuites et aux quantités consommées non facturées, telles que les eaux de lavage du domaine public ou les eaux utilisées pour la [[lutte contre l'incendie]]. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Dans le cas des communes rurales, l'écart vient du mauvais contrôle des canalisations et de la lenteur des interventions en cas de fuites<ref>[http://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-262.html La qualité de l'eau et assainissement en France (annexes) — Annexe 71 - Les canalisations du réseau d'eau potable] sur Sénat.fr en 2002</ref>. |

||

| ⚫ | Les communes rurales ont des réseaux plus longs, mais aussi moins performants. Le rendement primaire, défini comme le rapport exprimé en pourcentage entre le volume comptabilisé et facturé et le volume mis en distribution atteint 72 % en moyenne, mais seulement 55 % pour les communes de moins de {{nombre|1000|habitants}}. La différence entre le volume distribué et le volume consommé (définie par le rendement du réseau) est liée aux fuites et aux quantités consommées non facturées, telles que les eaux de lavage du domaine public ou les eaux utilisées pour la lutte contre l'incendie. |

||

| ⚫ | Dans le cas des communes rurales, l'écart vient du mauvais contrôle des canalisations et de la lenteur des interventions en cas de |

||

== Le cas des tuyaux en amiante-ciment == |

== Le cas des tuyaux en amiante-ciment == |

||

Selon le ''rapport Cador'' de [[2002]], l'amiante-ciment (des tuyauteries) est |

Selon le ''rapport Cador'' de [[2002]], l'amiante-ciment (des tuyauteries) est {{Citation|souvent dégradé et pose des problèmes techniques, en particulier en environnement agressif. De nombreux départements envisagent sa dépose systématique. Avec 4 % d'amiante ciment sur notre échantillon de huit départements, le linéaire national dans ces conditions représenterait {{unité|36 000 km}}, soit {{unité|3,6 milliards}} d'euros. Toutefois, il semblerait que des pratiques locales aient favorisé l'implantation de ce matériau en de large proportions dans quelques départements français}}<ref name=RapportCador2002/>. |

||

En 2017, la question d'un éventuel [[Sécurité sanitaire|risque sanitaire]] est évoquée de nouveau par l’[[Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail|Anses]] après que deux études récentes (2015, 2017) aient conclu à un lien entre exposition à l’amiante et le cancer du côlon et le [[cancer colorectal]] (avec une [[relation dose-réponse]]). Le [[cancer de l'estomac]] et celui de l'[[Cancer de l'œsophage|œsophage]] pourraient aussi être concernés, mais sous réserve de confirmation par d’autres études. À ce jour les études n'évoquent pas de lien direct avec l’eau potable ayant circulé dans des tuyaux en amiante-ciment, mais fin 2017 l'Anses a décidé de s'auto-saisir du sujet<ref> |

En 2017, la question d'un éventuel [[Sécurité sanitaire|risque sanitaire]] est évoquée de nouveau par l’[[Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail|Anses]] après que deux études récentes (2015, 2017) aient conclu à un lien entre exposition à l’amiante et le cancer du côlon et le [[cancer colorectal]] (avec une [[Relation dose-effet|relation dose-réponse]]). Le [[cancer de l'estomac]] et celui de l'[[Cancer de l'œsophage|œsophage]] pourraient aussi être concernés, mais sous réserve de confirmation par d’autres études. À ce jour les études n'évoquent pas de lien direct avec l’eau potable ayant circulé dans des tuyaux en amiante-ciment, mais fin 2017 l'Anses a décidé de s'auto-saisir du sujet<ref>Risques professionnels. [http://www.batiactu.com/edito/exposition-a-amiante-et-cancers-digestifs-nouveaux-51319.php D'après une note de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), de nouveaux éléments scientifiques viennent attester l'idée d'un lien entre exposition professionnelle à l'amiante et développement de cancers digestifs]. Batiactu, 04/12/2017</ref>. |

||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

{{Références}} |

|||

{{références|colonnes=2}} |

|||

== Voir aussi == |

|||

{{Autres projets |

{{Autres projets |

||

|Commons=Category:Pipelines |

|Commons=Category:Pipelines |

||

| Ligne 107 : | Ligne 106 : | ||

* [[Pipeline|Transport par canalisation]] |

* [[Pipeline|Transport par canalisation]] |

||

* [[Hydraulicien]] |

* [[Hydraulicien]] |

||

* [[Canalisateur]] |

|||

* [[Système hydraulique]] |

* [[Système hydraulique]] |

||

* [[Hydromécanique]] |

* [[Hydromécanique]] |

||

| Ligne 115 : | Ligne 115 : | ||

}} |

}} |

||

=== |

=== Liens externes === |

||

{{ |

{{Liens}} |

||

=== Bibliographie === |

=== Bibliographie === |

||

* INERIS (2015) ''[http://www.ineris.fr/centredoc/guide-canalisations-sous-marines-1441270143.pdf Guide méthodologique |

* INERIS (2015) ''[http://www.ineris.fr/centredoc/guide-canalisations-sous-marines-1441270143.pdf Guide méthodologique pour l’analyse des risques des canalisations de transport sous-marines et subaquatiques]'' ; Rapport d'étude 10/06/2015 DRA-13-133667-03310 C |

||

{{Palette |

{{Palette|Canalisation}} |

||

{{Portail|Construction|énergie}} |

{{Portail|Construction|énergie}} |

||

Dernière version du 5 mars 2024 à 19:27

Une canalisation est un tuyau ou un canal[1] destiné à l'acheminement de matières gazeuses, liquides, solides ou polyphasiques.

Il s'agit d'un tuyau, dont le diamètre nominal (DN) peut aller de 30 mm environ (un pouce un quart) pour des fluides spéciaux jusqu'à plus de 3 m pour les adductions d'eau.

Le terme pipeline est utilisé pour les conduites de fluides sous pression et sur de grandes distances.

Pour une canalisation de petit diamètre (< 30 mm environ), on parle de tuyauterie.

Différentes types de canalisations sont fabriquées et posées par des entreprises et corps de métiers spécialisés pour l'eau potable, le gaz, le pétrole, l'oxygène, l'hydrogène, les eaux résiduaires et dégouts et divers autres fluides, dont caloporteur ou porteurs de frigories, pour les réseaux de chaleur et les réseaux de froid. Dans le secteur du BTP, le métier spécifique associé a la création, au raccordement et a la maintenance, est celui de canalisateur. Il existe en France une organisation professionnelle dénommée « les Canalisateurs » (rassemblant environ 300 entreprises en 2019), membre de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP)[2].

Parmi les enjeux de ce secteur figurent la sécurité (ex. : risques d'explosion ou de feu pour les canalisations d'hydrocarbures ou de fluides sous très haute-pression, risques toxiques et écotoxiques avec les canalisations en amiante-ciment qui se dégradent plus vite que celles construites avec d'autres matériaux…) et la lutte contre les fuites, la cartographie des réseaux souterrains, la recherche de nouveaux matériaux, les réseaux intelligents, l'installation de canalisations « sans tranchées »…

Histoire et étymologie[modifier | modifier le code]

Les plus anciennes canalisations répertoriées datent des civilisations de l'Égypte à la Mésopotamie. Elles étaient constituées de tunnels creusés à même la roche (« qanat »), ou de conduites réalisées en bois, avec de troncs d'arbres évidés, taillées dans la pierre, formées d'éléments d'argile et de cuivre[3].

Les romains utilisèrent le plomb à leur disposition. Malheureusement, celui ci est source de saturnisme notamment quand l'eau qui y circule est naturellement acide et/ou chaude et du fait des relargages de plomb induits par le potentiel électrochimique dû à la corrosion galvanique[4].

En Europe, le plomb a été abondamment utilisé jusque dans les années 1960[4], à l'avènement de « l'eau courante », c'est-à-dire l'eau distribuée sous pression.

Sous Napoléon III, le plan d'urbanisation dirigé par le baron Haussmann comprend également un volet d'ingénierie de l'Eau Destinée à la Consommation Humaine (EDCH). Le système d'approvisionnement en eau potable des immeubles avec évacuation des eaux usées d'Eugène Belgrand (1810-1878) est retenu. C'est le coup d'envoi de l'eau sous pression avec des stations élévatoires, des réservoirs construits sur tout le territoire pour acheminer et stocker l’eau captée des sources ou des rivières.

Toutefois, depuis bien longtemps le plomb donne mauvais goût à l'eau et l'habitude est prise d'y méler du vin ou du pastis. En France, le plomb est définitivement honni lorsqu'est démontré que le saturnisme lui est imputable. Il fut ainsi de moins en moins utilisé des années 1960 jusqu'en 1995, année à partir de laquelle l'emploi de tuyaux de plomb dans les nouveaux réseaux de distribution d'eau potable (EDCH) fut interdit par décret[5]. Ainsi subsiste-t-il de moins en moins de tuyaux de plomb dans les branchements entre réseaux privés et publics de distribution d’eau, dans les réseaux intérieurs du domaine privatif.

En 2012, une modélisation a estimé[6] que 2,9 % environ des logements français recevaient encore une EDCH contenant plus de 10 μg/L de plomb et une étude de 2015, basée sur des prélèvement a montré que près de 4 % (3,9 %) des logements recevaient une eau non conforme chargée de plomb. Toutefois, dans 14 départements aucune non-conformité n'a été détectée[4] mais force est de constater que les données sur le domaine privé sont très peu documentées et que les réseaux rénovés sont publics (régions, communes et établissements sous administration publique, tels que les écoles, crèches, hôpitaux, etc.)[4].

Types de canalisation[modifier | modifier le code]

En français, la désignation d'une canalisation dépend de ses caractéristiques physiques et du nom de la matière à acheminer. De manière générale, le suffixe -duc — de l'adjectif latin ductus, dérivé du verbe ducere, diriger — permet de construire le mot adéquat par adjonction de la matière :

- on appelle canal ou d'aqueduc les canalisations acheminant les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH), qu'elle soit industrielle ou alimentaire; toutefois, lorsque l'écoulement se fait à l'air libre, on parle de conduite, de conduite hydraulique mais d'émissaire lorsque l'écoulement a lieu à travers des tuyaux ;

- on appelle égout les canalisations évacuant les eaux usées d'une agglomération ;

- on utilise le terme de saumoduc pour l'eau salée (saumure) ;

- concernant les arbres ébranchés non équarris (« grumes »), transportés par flottaison de l'abattage à la scierie on parle de canal de flottage ou d'arboriduc ;

- pour les différentes suspensions minérales, on parle de minéroduc et spécifiquement ;

- pour le charbon transporté pulvérulent, mélangé à de l'eau, formant une boue liquide, le Schlamm, on parle d'hydrocarboduc[7],

- pour le pétrole et les hydrocarbures, on parle d'oléoduc ;

- pour le gaz naturel, on parle de gazoduc et spécifiquement :

- pour l'oxygène, on utilise le terme d'oxygénoduc ou d'oxyduc,

- pour l'hydrogène, on utilise le terme d'hydrogénoduc.

Matériaux constitutifs d'une canalisation[modifier | modifier le code]

Les matériaux constitutifs d'une canalisation dépendent de la nature et de l'état des produits qu'elle doit acheminer.

- Les oléoducs et gazoducs sont le plus souvent construits à partir de tubes d'acier soudés bout à bout, revêtus extérieurement voire intérieurement et généralement enfouis dans le sol.

- Les saumoducs ainsi que les oléoducs et les gazoducs de transport à haute pression sont construits avec des tubes d'acier soudés bout à bout et revêtus.

- Les gazoducs de distribution de gaz moyenne pression sont généralement en polyéthylène haute densité (PEHD).

- Les canalisations d'eau, jadis en bois puis maçonnées ou en fonte grise à graphite lamellaire, sont aujourd'hui en fonte grise à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile), en polychlorure de vinyle, le polyéthylène mais également en béton armé ou en acier ; Début XXe siècle, des pipelines en bois ont été construits aux États-Unis.

- Les canalisations d'évacuation des eaux usées sont en polychlorure de vinyle, en polyéthylène ou en grès cérame.

- Les canalisations de produits alimentaires sont souvent en acier inoxydable.

- Les conduites en PRV.

Pour l'eau potable, selon une extrapolation à partir de l’étude des canalisations de 8 départements, environ 36 000 kilomètres de canalisations de France seraient en amiante-ciment, soit 4,2 % des installations totales ; mais 9 % dans l’Allier, 7 % dans la Manche et la Somme selon un rapport de 2002[8].

Risques liés aux canalisations[modifier | modifier le code]

Les canalisations en plomb et en amiante-ciment sont sources de toxicité de leur fabrication à leur mise en place, jusqu'à la destruction ou recyclage.

Les risques majeurs de défaillance physique des pipelines sont liés aux agressions (volontaires ou involontaires) et à la corrosion interne comme externe.

La corrosion externe des tubes en acier enterrés est contrôlée à l'aide de dispositifs de protection cathodique. La corrosion interne est ralentie à l'aide d'injection d'additifs (notamment des orthophosphates) destinés à déposer un film protecteur[4].

Économie du transport par canalisation[modifier | modifier le code]

Malgré leur cout initial élévé, l'utilisation de canalisations est moins coûteuse sur les petites et moyennes distances par rapport à d'autres formes de transport concurrentes.

Les canalisations de gros diamètre et ou de grande longueur sont coûteuses et difficiles à mettre en place selon les caractéristiques des terrains traversés par leur tracé. C'est le cas des ouvrages subaquatiques, des ouvrages enterrés au passage des fleuves, des ouvrages aériens sur du permafrost menacé de fondre, en zone sismique ou encore dans les zones politiquement instables.

En France, les canalisations d'eau potable — hors branchement — représentent 800 000 à 850 000 km (évaluations IFEN et ADF en 2002) :

- 10 % ont plus de 50 ans ;

- 44 % ont plus de 30 ans.

Les canalisations installées avant 1970 sont majoritairement en fonte.

Les canalisations installées après 1970 sont majoritairement en plastique (PVC-PEHD).

La longueur des canalisations est en moyenne de 40 mètres par abonné.

Les communes rurales ont des réseaux plus longs, mais aussi moins performants. Le rendement primaire, défini comme le rapport exprimé en pourcentage entre le volume comptabilisé et facturé et le volume mis en distribution atteint 72 % en moyenne, mais seulement 55 % pour les communes de moins de 1 000 habitants. La différence entre le volume distribué et le volume consommé (définie par le rendement du réseau) est liée aux fuites et aux quantités consommées non facturées, telles que les eaux de lavage du domaine public ou les eaux utilisées pour la lutte contre l'incendie.

Dans le cas des communes rurales, l'écart vient du mauvais contrôle des canalisations et de la lenteur des interventions en cas de fuites[9].

Le cas des tuyaux en amiante-ciment[modifier | modifier le code]

Selon le rapport Cador de 2002, l'amiante-ciment (des tuyauteries) est « souvent dégradé et pose des problèmes techniques, en particulier en environnement agressif. De nombreux départements envisagent sa dépose systématique. Avec 4 % d'amiante ciment sur notre échantillon de huit départements, le linéaire national dans ces conditions représenterait 36 000 km, soit 3,6 milliards d'euros. Toutefois, il semblerait que des pratiques locales aient favorisé l'implantation de ce matériau en de large proportions dans quelques départements français »[8].

En 2017, la question d'un éventuel risque sanitaire est évoquée de nouveau par l’Anses après que deux études récentes (2015, 2017) aient conclu à un lien entre exposition à l’amiante et le cancer du côlon et le cancer colorectal (avec une relation dose-réponse). Le cancer de l'estomac et celui de l'œsophage pourraient aussi être concernés, mais sous réserve de confirmation par d’autres études. À ce jour les études n'évoquent pas de lien direct avec l’eau potable ayant circulé dans des tuyaux en amiante-ciment, mais fin 2017 l'Anses a décidé de s'auto-saisir du sujet[10].

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Définition du Larousse

- Site internet de l'organisation professionnelle les canalisateurs, consulté le 23 janvier 2018

- Henri Goblot, Les Qanats : une technique d'acquisition de l'eau, Paris, École des hautes études en sciences sociales, .

- ANSES (2017) Impacts du traitement des eaux destinées à la consommation humaine par des orthophosphates pour limiter la dissolution du plomb ; Oct 2017, Edition scientifique ; Avis de l'Anses Saisine no 2015-SA-0094 Saisines liées no 2001-SA-0218, 2003- A-0042, 2003-SA-0096, 2003-SA-0314, 2003-SA-0378, PDF, 194 p.

- Décret no 95-363 du

- étude Plomb-Habitat par Lucas et al., 2012

- « Le grand dictionnaire terminologique », sur gdt.oqlf.gouv.qc.ca (consulté le )

- Cador J.M (2002). Le renouvellement du patrimoine en canalisations d'eau potable en France. Rapport technique, Université de Caen, France, 18. (voir notamment p. 14)

- La qualité de l'eau et assainissement en France (annexes) — Annexe 71 - Les canalisations du réseau d'eau potable sur Sénat.fr en 2002

- Risques professionnels. D'après une note de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), de nouveaux éléments scientifiques viennent attester l'idée d'un lien entre exposition professionnelle à l'amiante et développement de cancers digestifs. Batiactu, 04/12/2017

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- INERIS (2015) Guide méthodologique pour l’analyse des risques des canalisations de transport sous-marines et subaquatiques ; Rapport d'étude 10/06/2015 DRA-13-133667-03310 C