« Langues romanes occidentales » : différence entre les versions

m les sources indiquées ne parlent pas de cela |

m J'ai corrigé un hyperlien. Balises : Éditeur visuel Modification par mobile Modification par le web mobile |

||

| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||

*[[Langues ibéro-romanes|ibéro-roman]], au sens strict : [[espagnol]] (incluant les langues proches comme l’[[aragonais]] et l’[[astur-léonais]]) et le groupe [[portugais]]-[[galicien]]. |

*[[Langues ibéro-romanes|ibéro-roman]], au sens strict : [[espagnol]] (incluant les langues proches comme l’[[aragonais]] et l’[[astur-léonais]]) et le groupe [[portugais]]-[[galicien]]. |

||

Il exclut donc les [[langues romanes orientales]] comprenant les [[langues italo-romanes]] situées au sud de la [[ligne La Spezia-Rimini]] et les [[Langues dans les Balkans#Langues vivantes|langues balkano-romanes]] ([[dalmate]], disparu, et [[Diasystème roman de l'Est|langues roumaines]]) ainsi que le [[sarde]] (au sens large, c'est-à-dire incluant le [[corse]] méridional) qui occupe une place particulière en raison d’un maintien de traits anciens, et qui est parfois considéré comme un troisième groupe){{sfn|Lausberg|1965|pp=53-54}}{{,}}{{sfn|Bec|1971|pp=472-473}}. |

Il exclut donc les [[langues romanes orientales]] comprenant les [[langues italo-romanes]] situées au sud de la [[ligne La Spezia-Rimini]] et les [[Langues dans les Balkans#Langues vivantes|langues balkano-romanes]] ([[dalmate]], disparu, et [[Diasystème roman de l'Est|langues roumaines]]) ainsi que le [[sarde]] (au sens large, c'est-à-dire incluant le [[Corse (langue)|corse]] méridional) qui occupe une place particulière en raison d’un maintien de traits anciens, et qui est parfois considéré comme un troisième groupe){{sfn|Lausberg|1965|pp=53-54}}{{,}}{{sfn|Bec|1971|pp=472-473}}. |

||

Cette division se fonde sur certains traits évolutifs distinctifs et notables, comme la [[sonorisation]] des consonnes intervocaliques [[consonne sourde|sourdes]], la stabilité des consonnes sourdes à l'initiale et le maintien du ''-s'' final latin{{sfn|Lausberg|1965|pp=95-99}}. Les langues romanes occidentales montrent également une tendance générale à la perte de l’accentuation [[proparoxyton]]e, qui se manifeste la plupart du temps par la chute de la voyelle post-tonique{{sfn|Badia i Margarit|1994|p=15}}. |

Cette division se fonde sur certains traits évolutifs distinctifs et notables, comme la [[sonorisation]] des consonnes intervocaliques [[consonne sourde|sourdes]], la stabilité des consonnes sourdes à l'initiale et le maintien du ''-s'' final latin{{sfn|Lausberg|1965|pp=95-99}}. Les langues romanes occidentales montrent également une tendance générale à la perte de l’accentuation [[proparoxyton]]e, qui se manifeste la plupart du temps par la chute de la voyelle post-tonique{{sfn|Badia i Margarit|1994|p=15}}. |

||

Version du 19 mai 2024 à 00:57

| Langues romanes occidentales | |

| Classification par famille | |

|---|---|

|

|

| Codes de langue | |

| Glottolog | west2813

|

| Carte | |

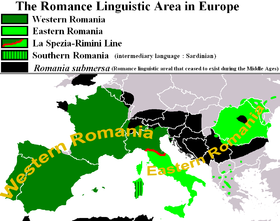

La Romania : en vert foncé les « Langues romanes occidentales » ; en rouge la « ligne La Spezia-Rimini ». | |

| modifier |

|

Les langues romanes occidentales sont les langues romanes parlées dans la partie occidentale de la Romania (zone d’influence linguistique de l’Empire romain).

Présentation

Ce groupe de langues inclut les deux groupes suivants[1],[2] :

- gallo-roman, au sens large : français / langue d'oïl, occitan, catalan, et les parlers cisalpins (rhéto-frioulan et gallo-italien) ;

- ibéro-roman, au sens strict : espagnol (incluant les langues proches comme l’aragonais et l’astur-léonais) et le groupe portugais-galicien.

Il exclut donc les langues romanes orientales comprenant les langues italo-romanes situées au sud de la ligne La Spezia-Rimini et les langues balkano-romanes (dalmate, disparu, et langues roumaines) ainsi que le sarde (au sens large, c'est-à-dire incluant le corse méridional) qui occupe une place particulière en raison d’un maintien de traits anciens, et qui est parfois considéré comme un troisième groupe)[1],[2].

Cette division se fonde sur certains traits évolutifs distinctifs et notables, comme la sonorisation des consonnes intervocaliques sourdes, la stabilité des consonnes sourdes à l'initiale et le maintien du -s final latin[3]. Les langues romanes occidentales montrent également une tendance générale à la perte de l’accentuation proparoxytone, qui se manifeste la plupart du temps par la chute de la voyelle post-tonique[4].

D’un point de vue historique, la division entre les deux blocs, oriental et occidental, correspond à la fin de l'époque impériale, où le foyer d’irradiation linguistique se décentre de l'Italie vers la Gaule[1].

Notes et références

- Lausberg 1965, p. 53-54.

- Bec 1971, p. 472-473.

- Lausberg 1965, p. 95-99.

- Badia i Margarit 1994, p. 15.

Voir aussi

Bibliographie

- (ca) Antoni M. Badia i Margarit (trad. de l'espagnol), Gramàtica històrica catalana [« Gramática histórica catalana »], Valence, Tres i Quatre, coll. « Biblioteca d’estudis i investigacions », , 4e éd. (1re éd. 1951), 412 p. (ISBN 84-7502-111-5)

- Pierre Bec, Manuel pratique de philologie romane : français, roumain, sarde,rhéto-frioulan, francoprovençal, dalmate. Phonologie, index, t. 2, Paris, Picard, coll. « Connaissance des langues », , 568 p.

- (es) Heinrich Lausberg (trad. de l'allemand par J. Pérez Riesco et E. Pascual Rodríguez), Lingüística románica : fonética [« Romanische Sprachwissentschaft »], t. I, Madrid, Gredos, coll. « Biblioteca Románica Hispánica », (1re éd. 1963)