Tuyau

Un tuyau est un élément de section circulaire destiné à l'écoulement d'un fluide, liquide, ou gaz ou d'un produit pulvérulent, au transport de l'énergie de pression (air comprimé, vapeur, huile hydromécanique, …), à l'échange de l'énergie au travers de la paroi (échangeur thermique, radiateur). Il peut être rigide ou souple (flexible). La paroi du tuyau sépare l'intérieur de l'extérieur et permet ces fonctions.

Étymologie et définition

Les premier tuyaux authentifiés, réalisés par l'homme furent utilisés à des fin musicale, et ceci dès la Préhistoire. La flûte, le premier des instruments à vent se retrouve partout dans le monde sous toutes sortes de formes. Des flûtes ont été fabriquées il y a 35 000 ans, dans un radius de vautour fauve, dans le sud-ouest de l'Allemagne[1].

Les anciens appelaient la flûte, « fistula » (terme identique à celui employé pour les canalisation en plomb de Rome, appelées Fistulae), « tibia », une flûte faite avec de l’os de la jambe d’une grue, ou d’un autre animal, « avena », le chalumeau, qui fut fait d’abord d’un tuyau d’avoine. « Les flûtes des spectacles étaient d’argent, d’ivoire ou d’or; celles des sacrifices étaient de buis, etc. »[2].

On ne s'étonnera pas dès lors que le terme tuyau trouve son origine dans le terme francique thūta 'trompette, tuyau' ou d’un nom composé gotique thut-haurn 'corne-trompette, cor à sonner'.

Le tube ou le tuyau se trouve présent à l'état naturel : les tiges des végétaux souples dans certains cas, rigides comme c'est le cas pour le bambou ; Le rachis des plumes d'oiseaux, c'est-à-dire l'axe des plumes, creux à sa base, fût aussi appelé « tube »[3]; Le réseaux souple des veine, viscères des organismes animaux. L'homme n'a donc pas eu a cherché très loin pour trouver son inspiration pour le développement à donner à son industrie.

Les tuyaux sont organisés en systèmes pour canaliser les eaux, ou autres liquides, les gaz combustibles, ou autres gaz. Ils prennent alors le nom de canalisation, terme qui renferme le verbe « canaliser », l'action de rassembler pour transporter, de même que l'ensemble des tuyaux et accessoires pour réaliser l'opération: Une canalisation est constituée de tubes ou tuyaux mis bout à bout. Le terme anglais « pipeline » à souvent remplacer canalisation pour le transport des gaz et liquides à très grande échelle (mais aussi les termes acqueduc, oléoduc, saumoduc, oxyduc, hydrogénoduc).

Le tuyau prend aussi le nom de « gaine » (gaine technique, gaine de ventilation) lorsqu'il sert à conduire et protéger des composants électriques ou lorsqu'il est utilisé dans une installation de ventilation.

Lorsqu'il est placé verticalement, pour conduire des gaz ou des liquides on parle de « colonne »: Dans les sciences, « colonne de distillation », le système permettant de décomposer la matière, « colonne montante » pour les installations d'eau et de gaz dans les immeubles d'appartement. Pour évacuer les eaux-vannes on parle de tuyau de décharge ou même de décharge.

Quand il prend la forme d'un solénoïde, on parle de Serpentin, en chimie ou dans les chaudières du chauffage central.

Dans la marine du début du XXe siècle, les échappements de fumée des machines s'évacuaient par des conduits protégés par de hautes enveloppes cylindriques verticales, appelées « tuyaux ». Ainsi les torpilleurs français de 1 500 tonnes construits entre 1926 et 1931, classes Bourrasque et l'Adroit étaient communément appelés « les 3 tuyaux ». Les tuyaux ont par la suite été remplacées par des cheminées plus larges et plus courtes.

Dans certaines circonstance le tuyau prend le nom de tube ou Buse, etc.

Tuyau, tube

Tuyau et tube sont des termes synonyme. Ils désignent l'un et l'autre le même cylindre creux en-dedans a qui sert à donner passage aux gaz et autres fluide. Ce qui les distingue au XIXe siècle, c'est que « Tuyau » se dit « des cylindres préparés par la nature pour l'économie animale ou par l'art, pour le service de la société » et que « Tube » ne se dit que de ceux dont on se sert pour faire des « observations et des expériences en physique en astronomie en anatomie ».

« Ainsi l'on appelle tuyaux les tiges cylindriques des plumes des oiseaux, celles du blé du chanvre et des autres plantes qui ont la tige creuse, les canaux cylindriques de fer, de plomb, de bois, de terre cuite ou d'autre matière que l'on emploie à la conduite des eaux, des immondices, de la fumée, etc. Ceux d'étain ou de fer blanc qui servent à la construction des orgues, des serinettes, etc. Mais on appelle tubes les tuyaux dont on construit les thermomètres, les baromètres et autres qui servent aux expériences sur l'air et les autres fluides ceux des lunettes à longue vue des télescopes , etc.[4]. »

Tube qui renvoie à la perfection de la forme, est un terme de science; Tuyau est de l'usage ordinaire. Le physicien et l'astronome se servent de tubes, nous employons différentes sortes de tuyaux pour conduire les liquides. Le géomètre et le physicien considèrent les propriétés du tube, nous considérons la futilité du tuyau. Le tube est en général un corps d'une telle figure. Le tuyau est plutôt un ouvrage propre pour tel usage.

Dans l'industrie et la construction, la désignation "tube" est souvent réservée de nos jours au cylindre en acier et celle de tuyau au cylindre fabriqué à partir d'autres matériaux (Fonte, béton, polyéthylène, PVC, grès, fibre de verre, etc). Toutefois cette règle souffre quelques exceptions: en électricité les gaines électriques contenant les câbles électrique sont aussi appelées « tubes». Le terme gainage ou tubage, désigne l'action de placer des tubes et est réservé à la pose d'un conduit de cheminée dans une cheminée existante mais dont l'efficacité n'est plus garantie, ou bien, la pose de gaines électriques dans les murs.

Usages dans les arts

Un instrument à vent est un instrument de musique dont le son est produit grâce aux vibrations d'une colonne d'air provoquées par le souffle d'un instrumentiste, (flûte, trompette… ), d'une soufflerie mécanique (orgue, accordéon) ou d'une poche d'air (cornemuse, veuze… ). Les instruments à vent peuvent être fabriqués avec toutes sortes de matières: bois, métal, plastique, plexiglas, cristal, ivoire ou os.

Le tuyau sonore est le principe de tous les instruments à vent. La fréquence de vibration de l'air, donc la hauteur de la note, dépend de la pression de l'air et de la longueur du tuyau, selon le principe de l'onde stationnaire dans un tuyau.

Histoire et usages dans la construction

Canalisation des eaux

Conduite d'eau

Il n’est pas exclu qu’à une époque préhistorique on utilisa des troncs d’arbres creux pour véhiculer l’eau, l’usage en a perduré jusqu’en 1788 pour amener la saumure de Salins-les-Bains jusqu’à la Saline royale d'Arc-et-Senans via un saumoduc (double canalisation en sapin de 21 km).

Dans l’Égypte antique on utilisait des tuyaux de cuivre pour transporter l’eau potable : un exemplaire, retiré du temple du roi Sa-Hu-Re ad Abusir et remontant à 2750 av.J.-C. environ, est conservé au Musée national de Berlin. Un tuyau a été obtenu en agrafant une fine feuille de cuivre, afin d’obtenir un diamètre de 75 mm; l’implantation (environ 100 m de longueur) était constituée d’une série de ces tubes.

À l’époque romaine, les tuyaux de plomb (en latin fistulae) étaient couramment utilisés pour amener l’eau dans les cités et à l’intérieur même des maisons. Les fistules sont fabriquées à partir d’une plaque de plomb rectangulaire roulée en forme ovoïde et refermée par un cordon de soudure longitudinale. Les Romains utilisaient également des tubes en terre cuite emboîtés les uns dans les autres et scellés au mortier, pour certaines conduites d’eau chaude ou de vapeur.

On a retrouvé sur plusieurs sites archéologiques, des amphores dont le fond a été troué, emboîtées les unes dans les autres, détournées à des fins de canalisation[5].

Une des premières grandes constructions de tuyau est le système de canalisations attenante à la machine de Marly, construite entre 1681 et 1682, un gigantesque dispositif de pompage des eaux de la Seine, construit sous le règne de Louis XIV à Bougival.

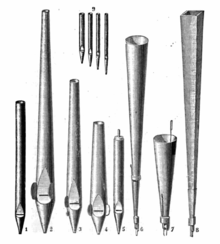

Fin XVIIIe siècle, en termes de fontainerie, un tuyau est une conduite en fer fondu, en cuivre, en plomb, en terre cuite ou en bois, dont on se sert pour faire passer l'eau d'un lieu à un autre[6].

- Les tuyaux en fonte sont de différents diamètres et ont environ trois pieds de longueur, avec trois ou quatre oreilles percées à chaque extrémité par lesquelles on joint ces tuyaux au moyen d'autant de vis et leurs écrous, en mettant du cuir entre chaque jointure.

- Les tuyaux en terre sont aussi de différents diamètres et de la même longueur que ceux de fonte; ils s'emboîtent à l'extrémité les uns dans les autres, et on garnit leur jonction de mastic fait avec de la poix, de la filasse et de l'étoupe, et quelquefois on les enveloppe d'une chape de mortier de chaux et ciment.

- Les tuyaux en bois sont d'aulne ou d'orme aussi de différents diamètres, que l'on perce avec des tarières - on les emboîte les uns dans les autres comme ceux de terre.

- Les tuyaux de plomb sont de deux sortes; les uns soudés, et les autres moulés. Un « tuyau physique » est un tuyau formé d'une bande de plomb qu'on rabote et dresse à la varlope sur les deux côtés de son épaisseurs, dont on abat les deux arêtes en chanfrein, ce qui forme, la bande étant roulée, une rainure que l'on remplit d'étain ou soudure - le nom de ce tuyau lui vient de la précision qu'il faut mettre à sa fabrication. Un tuyau soudé en long - , tuyau qui est fait avec du plomb en table, roulé, et dont la soudure, étendue sur le joint, forme une côte.

- On fait aussi de cuivre rouge en planche, et de potain ou cuivre jaune fondu

Un tuyau d'aspiration est le tuyau qui est placé entre le corps d'une pompe et le fond du puits, et dans lequel l'eau monte au moyen de l'air aspiré par le jeu du piston.

Puits

Sur le Site archéologique des Fontaines Salées, des tuyau en bois datant du néolithique, servent de cuvelages en bois au puits d'exploitation servant à obtenir le sel par évaporation. La datation au carbone 14 et par la dendrochronologie des fûts qui sont encore visibles de nos jours, a permis de montrer que le site a été occupé depuis 2238 avant J.-C..

Eaux de pluie, eaux vannes

Fin XVIIIe siècle, le tuyau de descente, tuyau qui porte les eaux d'un chéneau ou d'une cuvette jusque sur le pavé (la rue), ou qui permet d'évacuer les excréments du « siège de commodités » jusqu'à la fosse d'aisance. Dans ce dernier cas il prend aussi le nom de « poterie » ou chausse d'aisance. Celle-ci est constituée de boisseaux de poterie, vase de terre cuite sans fond de huit à neuf pouces de diamètre et un pied de long qui s'emboitent les uns sur les autres. On dit qu'un tuyau de descente d'une chausse d'aisance est « engorgé » lorsque bouché par quelque sédiment ou quelques ordures[7].

Au XXe siècle les tuyaux de descente ou « descentes d'eau pluviale » sont en zinc, en cuivre ou en alliage de ces métaux (Zn-Cu-Ti), en PVC, etc.. Les dauphins sont souvent en fonte. Les descentes des eaux vannes se font en PVC. Les canalisations d'égout se font en béton, béton armé, fibrociment, grès vernissé, PVC ou Polyéthylène. Les tuyaux de drainage sont en béton poreux, fibrociment, grès vernissé, PVC ou en Polyéthylène

Extinction des feux

Canalisation pour les gaz

Cheminée

Les premier tuyau ayant véhiculé des gaz sont les cheminées de nos habitats. Fin XVIIIe siècle, le « tuyau de cheminée » est lui construit en plâtre pigeonné ou en briques; on fait des tranchées ou arrachements dans le mur pour liaisonner cette maçonnerie: Il y a diverses sortes de constructions à savoir: Tuyau adossé ou apparent - Lorsqu'il saille sur le nu du mur; Tuyau dans œuvre ou dans l'épaisseur - Lorsqu'il est élevé eu même temps que le mur et pratiqué dans son épaisseur, celui-ci est ordinairement fait en briques; Tuyau en hotte - Celui qui est évasé par le bas au-dessus du manteau; Tuyau dévoyé - Lorsqu'il ne monte pas aplomb afin de le faire passer à côté d'un autre; Tuyau passant - Celui qui vient d'un étage inférieur, et qui passe à côté d'un manteau[7].

Ventilation

La chausse d'aisance, décrite plus haut, qui canalise les matières fécales des toilettes vers la fosse d'aisance, communique avec un « tuyau de ventouse » ou « ventouse » , c'est-à-dire un tuyau de petit diamètre de poterie ou de plomb élevé jusque hors du comble « pour diminuer la mauvaise odeur que la fosse répand dans les cabinets en la faisant évaporer par le canal et la remplaçant par un air frais».

Gaz combustibles

Les Chinois ont commencé à utiliser du gaz naturel comme combustible et source d'éclairage au IVe siècle av. J.-C.. Le forage systématique de puits pour l'extraction de la saumure au Ier siècle av. J.-C. avant J.C. (Dynastie Han) mena à la découverte de beaucoup de "puits à feu" au Sichuan qui produisaient du gaz naturel. Ainsi qu'il est rapporté, cela entraîna dès le IIe siècle av. J.-C., une recherche systématique de gaz naturel. La saumure et le gaz naturel étaient conduits ensemble par des tubes de bambous[8].,[9]..

La première réelle expérimentation des gaz commence avec l'histoire du gaz manufacturé: Début XIXe siècle, le gaz d'éclairage, invention récente due à Philippe Lebon et William Murdoch, est acheminé depuis les gazomètres jusqu'aux particuliers dans des conduites en plomb, en fonte, en fer étiré, en bitume, en poterie, voir en étain[10]. En 1812, à Londres, Frédéric-Albert Winsor fonde la Gas Light and Coke Company qui se lance dans la production de gaz de houille à destination de l'éclairage. Lors de l'Exposition universelle de 1862, l'éclairage au gaz, des rues et des maisons, est divisé entre treize compagnies, dont les usines sont disséminées sur divers points de la capitale. La quantité de gaz manufacturé annuellement est de 8 millions de pieds cubes. La longueur des principaux conduits est de 2 200 milles (3 540 km); celle des conduits pour le service dans les maisons est de 8 200 milles (13 196 km). Les rues sont éclairées par 37.728 réverbères, placées à une distance moyenne de 68 mètres 58 centimètres l'un de l'autre[11]. À Paris, à la même époque (1860), les usines sont au nombre de sept, lesquelles concourent toutes à l'éclairage de Paris. La longueur totale du réseau de la canalisation du sous-sol du nouveau Paris, dépasse 1000 kilomètres[12].

Machines à vapeur et chauffage

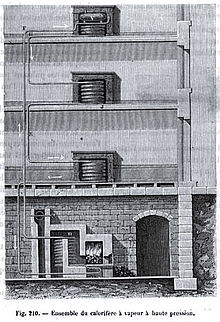

Le XIXe siècle est marqué par des inventions qui utilisent l'énergie communiquée à l'eau par une chaudière. La machine à vapeur, les calorifères, font usages de tuyaux et de cylindres, dans lesquels sont transportés ou transformés des liquides ou des gaz, parfois sous haute pression.

Machines à vapeur

Calorifère

Les progrès réalisés dans les machines à vapeur profite aux installations de chauffage domestiques. Les calorifères permettent en délocalisant une chaudière unique, source de pollutions diverses et de mieux contrôler le chauffage et la ventilation des pièces d'habitation (Le rôle principal des anciens « feux ouverts » des appartement, moyen de chauffe totalement inefficace, était principalement d'assurer la ventilation des pièces d'habitation[13]). Des fluides caloporteurs sont mis en œuvre, acheminés dans des tuyaux vers des radiateurs, chargés de disperser la chaleur dans les pièces[14].

Histoire et usages dans l'industrie

Industrie

L'industrie du gaz de houille et des gaz manufacturés en général produit les usines à gaz qui sont depuis disparues mais dont le terme est resté pour désigner une situation enchevêtrée. Ces usines mettent en œuvre des tuyaux pour le refroidissement et l'acheminement de gaz qui sont toxiques et doivent être manipulés avec prudence.

La révolution industrielle en général, accouche à partir du début du XIXe siècle d'usines sidérurgiques, gazières, chimique (ammoniaque, transformation des produits pétroliers, etc.) qui font un usage intensif des tuyaux: circuits de refroidissement, colonnes de distillation ou de fragmentation, cheminées en tous genre. L'amélioration du haut-fourneau, la production à la chaîne, permettent la production de produits standardisés produits massivement.

Parallèlement au circuits d'approvisionnement en gaz, localement, et de pays à pays, se développent les circuits d'approvisionnement en eau et en électricité. Les conduites d'eau et de gaz arrivent jusque dans les appartements.

À partir de 1960, les matières plastiques, PVC et polyéthylène entre autres, remplacent les matériaux traditionnels dans beaucoup de leurs applications.

Armes

Depuis la sarbacane jusqu'au lance-roquettes, un projectile est envoyé au moyen d'un tube au moyen du souffle provoqué par la l'air expulsé des poumons ou par une détonation.

Les sarbacanes sont en bois dur, les matériaux utilisés pour la fabrication des canons (De l’italien cannone, augmentatif de canna: « tige », « roseau », « jonc » ou « tuyau ») ou « bouches à feu » doivent eux répondre à des critères élevés de dureté, de ténacité et d'élasticité.

Les premières bouches à feu furent faites en fer forgé. Elles étaient composées de barres de fer soudées et assemblées en forme de douves et reliées par des cercles de même métal. En 1354 il y avait déjà des pièces en cuivre. En 1372 on coulait des pièces de bronze à Augsbourg. Vers la fin du XIVe siècle ces pièces étaient très nombreuses en Italie. On employa le fer forgé concurremment avec le bronze pendant environ deux siècles et demi. La fabrication des pièces de bronze ou de cuivre fait supposer la connaissance des fourneaux à réverbère. Le bronze outre l'étain et le cuivre contenait un peu de zinc et même du plomb mais on ne tarda guère à adopter une composition formée de cuivre et d'étain seulement. La coulée des pièces de gros calibres exigeait le concours plusieurs hauts fourneaux. Dans le principe les pièces étaient coulées à noyau on ne les alésait même pas. On voit qu'en 1671, les pièces étaient encore coulées à noyau mais avec masselottes et qu'elles étaient alésées. L'alésage se faisait autrefois verticalement. En 1744 Jean Maritz, inspecteur général de la fonderie de la marine en France imagina de couler les bouches à feu pleines et de les forer horizontalement en les faisant tourner autour de leur axe. En 1748 ces procédés devinrent réglementaires en France. En Angleterre dès 1712, on substitua le charbon minéral au charbon de bois dans la fabrication de la fonte. Les premiers essais ne furent pas heureux et l'entreprise fut abandonnée. Cependant on revint au procédé et en 1740, on produisit de la fonte au coke, l'acier. Les machines à vapeur qui furent inventées peu de temps après mirent de grandes forces motrices à la disposition de l'industrie et permirent l'établissement de hauts fourneaux à grandes dimensions. De 1760 à 1766 l'emploi de coke dans la réduction des minerais de fer devint général en Angleterre. C'est aussi vers la même époque que l'on commença dans ce pays à fabriquer les pièces avec de la fonte au coke mais toujours par le coulage direct au haut fourneau. Les canons en fer furent coulés en seconde fusion par le fourneau à réverbère chauffé à la houille à partir de 1770 à 1775, en Angleterre et de 1780 à 1790, en France et en Belgique[15].

-

Indonesien et sa sarbacane, circa 1920.

-

Soldats américains tenant des Bazookas, pendant la Guerre de Corée.

-

Obusier de 420 mm type M « Grosse Bertha » en batterie. Le canon, est aussi le tube servant à lancer un projectile. Souvent en acier, on aura de cesses d'en améliorer la ténacité de même que la résistance à l'éclatement.

Machines

Les machines à vapeur d'abord, les moteurs à explosion et le moteur diesel ensuite, les machines hydrauliques utilisent des fluides et gaz de diverses natures, souvent sous pression acheminés par des tuyaux.

Usage dans les arts

-

Tuyau d’adduction d'eau plié par un tremblement de terre. Museum of Drinking Water, Taipei

Usage dans la culture populaire

-

Tuyau d'aspirateur

-

Tuyau de pipe

-

Tuyau de narguilé

-

Tuyau de douche

Technique de fabrication

On distingue les tuyaux réalisés par moulage et les tubes, réalisés par roulage d'une tôle puis soudage ou encore étirés à chaud ou à froid. Dans certains cas, on peut aussi parler de conduit. Autres procédés de réalisation : forage (le bois d'une sarbacane), enroulement autour d'un noyau (canon de fusil au 17 et 18e siècles, tubes composites en fibres de carbone ou de verre), fonderie (canon en bronze, adduction d'eau en fonte de fer), coulage (béton), étirage (cuivre, acier), roulage et soudure de tôle d'acier à paroi mince, extrusion (matières plastiques, terre cuite, macaronis), couture (textile, on parle alors de manche).

Tuyaux rigides

Tuyaux souples

Physique

Comportement mécanique

La théorie des poutres montre qu'en flexion, le tuyau a un rendement inférieur à celui d'un conduit équivalent de section rectangulaire. Voir aussi Résistance des matériaux, mécanique des milieux continus. En revanche, en torsion, la matière d'un tuyau est soumise à un cisaillement pratiquement uniforme et son rendement est proche de 100 %.

Lorsqu'un tuyau est mis sous pression, la contrainte perpendiculaire à l'axe est très supérieure à la contrainte parallèle à l'axe. Cela explique pourquoi un tube sous pression cède en général dans le sens de la longueur.

Mécanique des fluides dans un tuyau

Daniel Bernoulli (1700–1782) établit la théorie des écoulements dans son ouvrage principal, Hydrodynamica, paru à Strasbourg en 1738.

Voir aussi Onde stationnaire dans un tuyau.

Autres significations

En langage populaire, un tuyau est une information confidentielle révélée à quelqu'un pour le succès d'une opération.

Notes et références

- Article du journal « Le Point » du 24 juin 2009.

- Sidoine Apollinaire. Poésie 1. Œuvres, traduction, avec le texte en regard et des notes par J.F. Grégoire et F.-Z. Collombet. Consulter en ligne

- Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse (1606)

- Jean-Etienne-Judith-Forestier Boinvilliers. Dictionnaire universel des Synonymes de la langue française. Délalain, 1826. Consulter en ligne

- Mémoire. Société éduenne des lettres, sciences et arts, 1804. Consulter en ligne

- Morisot J.M., Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages du bâtiment, Carilian, 1814 (Fontainerie)lire en ligne

- Morisot J.M., Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages du bâtiment, Carilian, 1814 (Maçonnerie)lire en ligne

- Robert K. G. Temple « Utilisation du Gaz naturel comme combustible » sur chine-informations.com

- Désiré Magnier Nouveau manuel complet de l'éclairage au gaz, ou Traité élémentaire et pratique à l'usage des ingénieurs, directeurs, etc. LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE FORET 1849 (Livre numérique Google)

- Adolphe Trébuchet. Rapport général sur les travaux du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine depuis 1849 jusqu'à 1858 inclusivement. Impr. Boucquin, 1861(Consulter en ligne)

- Robert HuntGuide à Londres et à l'Exposition universelle de 1962, par un cosmopolite, Jeffs 1862 Livre numérique Google

- Charles Adolphe Wurtz, Jules Bouis. Dictionnaire de chimie pure et appliquée: comprenant la chimie organique et inorganique, la chimie appliquée à l'industrie, à l'agriculture et aux arts, la chimie analytique, la chimie physique et la minéralogie, Volume 2. Hachette, 1870(Livre numérique Google)

- V. C. Joly. Traité pratique du chauffage, de la ventilation, et de la distribution des eaux dans les habitations particulières: à l'usage des architectes, des entrepreneurs, et des propriétaires. 1869. Consulter en ligne

- Louis Figuier, Les merveilles de la science, ou Description populaire des inventions modernes, Furne, Jouvet et Cie., 1870. Consulter en ligne

- Coquilhat. Cours élémentaires sur la fabrication des bouches à feu en fonte et en bronze et des projectiles d'après les procédés suivis à la fonderie de Liège , Volume 1. H. Dessain, 1856 (Consulter en ligne)

Voir aussi

- Plomberie

- Robinetterie

- Gaine

- Tube (forme)

- Tuyau d'incendie

- Tube

- Durit

- Hydraulicien

- Système hydraulique

- Hydromécanique

- Corrosion

- Arrosage