Dynastie Liao

| Capitale | Lindong (en), Liaoyang Fu (d), Zhongjing, Liao Nanjing (en) et Datong Fu (d) |

|---|---|

| Langue(s) | Khitan, chinois médiéval et jurchen |

| 907 | Fondation |

|---|---|

| 916 | Yelü Abaoji devient empereur |

| 1115 | La dynastie est renversée par celle des Jin |

| 916-926 | Taizu (Yelü Abaoji) |

|---|---|

| 926-947 | Taizong (Yelü Deguang) |

| 947-951 | Shizong (Yelü Ruan) |

| 951-969 | Muzong (Yelü Jing) |

| 969-983 | Jingzong (Yelü Xian) |

| 983-1031 | Shengzong (Yelü Longxu) |

| 1031-1055 | Xingzong (Yelü Zongzhen) |

| 1055-1101 | Daozong (Yelü Hongji) |

| 1101-1125 | Liao Tianzuodi (Yelü Yanxi) |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Modèle:Unicode chinois La dynastie Liao (chinois simplifié : 辽朝 ; chinois traditionnel : 遼朝 ; pinyin : ; Khitan : Mos Jælud)[1], également connue sous le nom d'Empire Khitan (chinois simplifié : 契丹国 ; chinois traditionnel : 契丹國 ; pinyin : ; Khitan : Mos diau-d kitai huldʒi gur)[2], est un empire d'Asie orientale qui a régné sur la Mongolie, une partie de la Russie orientale et du nord de la Chine continentale entre 907 et 1125. Elle a été fondée par le Khagan Khitan Yelü Abaoji suite à la chute de la dynastie chinoise Tang.

L'empire a été détruit par les Jürchens de la dynastie Jin en 1125. Toutefois, certains survivants du peuple Khitan, menés par Yelü Dashi, ont établi la dynastie des Liao occidentaux. Connue également sous le nom de Khanate Kara-Khitans, cette dynastie a régné sur des parties de l'Asie centrale pendant près d'un siècle, avant d'être conquise à son tour par l'armée mongole de Genghis Khan.

Histoire

Les Khitans avant Abaoji

Les archives historiques possèdent très peu de détails concernant l'origine ou l'histoire ancienne des Khitans[3]. Les premières références à un état khitan apparaissent dans le Livre des Wei, un ouvrage historique datant de la dynastie Wei du Nord (386-534) qui a été complété en 554[4]. Plusieurs livres écrits après cette date décrivent des activités de la part de ce peuple à la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle. Le Livre des Jin (648), un ouvrage historique sur la dynastie Jin (265-420), fait y référence dans un chapitre couvrant le règne de Murong Sheng (398-401). Le Samguk Sagi (1145), un ouvrage historique des Trois Royaumes de Corée, mentionne quant à lui un raid khitan en 378[5].

Selon les sinologues Denis C. Twitchett et Klaus-Peter Tietze, il est généralement admis que les Khitans sont issus de la branche Yuwen du peuple Xianbei. Suite à une défaite face à une autre branche de Xianbei en 345, les Yuwen se sont divisés en trois tribus, dont une d'elles s'appelait Kumo Xi. En 388, Kumo Xi se divise à son tour en deux groupes dont l'un va garder le nom de Kumo Xi et l'autre prendre celui de Khitan[4]. Ce point de vue est en partie repris dans le Livre des Wei, qui décrit les Khitans comme ayant des origines de Xianbei[4]. D'autres théories concurrentes existent sur leurs origines. Au début de la dynastie Song, certains érudits suggèrent que les Khitans sont peut être des descendants du peuple Xiongnu. Alors que les historiens modernes rejettent cette idée d'origine unique, certaines théories évoquent une origine mixte entre Xianbei et Xiongnu. Commençant avec Rashid-al-Din Hamadani au XIVe siècle, plusieurs érudits occidentaux pensent que les Khitans sont d'origine mongole. À la fin du XIXe siècle, les chercheurs occidentaux prétendent qu'ils sont originaires des peuples toungouses. Des analyses linguistiques modernes discréditent toutefois cette dernière théorie[6].

À l'époque du Livre des Wei en 554, les Khitans forment un état qui s'étend sur les actuelles provinces chinoises du Jilin et du Liaoning[4]. Ils subissent une série de défaites militaires de la part d'autres groupes nomades de la région, mais également de la part des Chinois des dynasties Qi du Nord et Sui. Les tribus khitanes tombent régulièrement sous l'influence de tribus turques comme les Ouïghours et de dynasties chinoises comme les Tang et Sui. Cette influence va significativement modeler la langue et la culture khitanes[7]. Pendant la majeure partie des années 630 à 730, ils subissent l'influence de la dynastie Tang. Un arrangement entre les deux puissances est négocié par le clan khitan Dahe. L'empereur Tang confère en récompense le nom chinois de Li aux Dahe et nomme leur dirigeant à une gouvernance que Twichett et Tietze décrivent comme « un bureau spécialement créé pour la gestion indirecte des tribus khitanes[8]. » Vers la fin du siècle, toutefois, le contrôle de la dynastie Tang sur le Nord commence à se fissurer puisqu'elle a tendance à centrer son attention sur les autres frontières. En 696, le dirigeant Dahe, Li Jinzhong, lance une rébellion et mène les forces khitanes dans le Hebei. Bien que le soulèvement est écrasé et l'invasion contrée, il faudra attendre cinquante ans avant que les Tang ne reprennent le contrôle sur les Khitans, même si ce contrôle ne sera jamais aussi fort et ne durera pas dans le temps. Dans les années 730, le clan Yaolian remplace le clan Dahe comme clan dominant les Khitans. Profitant de cette transition, le gouverneur Tang An Lushan lance deux invasions sur le territoire khitan en 751 et en 755. Après avoir été logiquement défaits par ses ennemis lors de la première invasion, An Lushan réussit la seconde, mais laisse toutefois s'échapper la tête de la rébellion contre les Chinois, ainsi que d'importantes troupes khitanes. La révolte d'An Lushan marquera par la suite la fin de la dynastie Tang[9].

Suite à la révolte d'An Lushan en 755, les Khitans passent sous la coupe des Ouïghours, tout en continuant de payer des tributs aux Tang. Cette situation dure jusqu'à la chute des Ouïghours en 840. À partir de là et jusqu'à l'ascension d'Aboaji, les Khitans restent tributaires de la dynastie Tang[10].

Abaoji et l'ascension des Khitans

Abaoji, qui deviendra par la suite l'empereur Liao Taizu, est né en 872. Il est le fils du chef de la tribu Yila. À cette époque, cette tribu est la plus grande et plus puissante des huit tribus affiliées aux Khitans. Toutefois, le Khagan, leur chef supérieur, descend de la lignée Yaolian. En 901, Abaoji est élu chef de la tribu Yila par son conseil tribal. deux ans plus tard, il accède au rang de Yüye, c'est-à-dire chef militaire supérieur des Khitans, dont le seul supérieur est le Khagan. Quatre années plus tard, en 907, Abaoji devient Khagan, mettant fin à neuf générations de règne des Yaolian[11]. Abaoji met en œuvre sa diplomatie envers les autres clans pour acquérir le prestige nécessaire au renforcement de sa position privilégiée. Il assoie un peu plus son pouvoir en menant et gagnant des campagnes militaires à partir de 901 contre les Chinois Han au Sud, contre les Xi et les Shiwei à l'ouest et contre les Jürchens à l'est[11].

La même année de l'accession d'Abaoji au rang de Khagan, le seigneur de guerre chinois Zhu Wen, qui a assassiné en 904 le dernier empereur légitime de la dynastie Tang, déclare la fin de la dynastie Tang et s'auto-proclame empereur de Chine. Sa dynastie est rapidement dissoute, inaugurant une période de trente trois ans de désunion, connue sous le nom de période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes. Une des cinq dynasties, les Jin postérieurs (936-947), noue alors des relations importantes avec les Khitans[12].

Dans la plupart de l'histoire chinoise, la position de l'empereur est déterminée par la primogéniture. Le titre se passe du père au premier fils à la mort de celui-ci. Les Khitans n'utilisent pas ce même système. Même si le pouvoir reste dans la famille, le successeur est choisi en fonction de ses capacités parmi les frères, fils et neveux du dirigeant. Selon la tradition, les dirigeants n'exercent leur mandat que pendant trois ans avant de transmettre leur pouvoir[13]. toutefois, Abaoji montre sont désir de devenir dirigeant permanent en 907, en asseyant sa position par l'assassinat de la plupart des autres chefs khitans[14]. Entre 907 et 910, son règne n'est pas contesté. Après cette date, il s'éloigne de la tradition en refusant de céder le pouvoir à un autre membre de sa famille. Cette volonté commence à créer une certaine contestation de sa position. Ainsi, en 912 et 913, des membres de la famille d'Abaoji, dont la plupart de ses frères, lancent des insurrections armées. Après que la première insurrection est découverte et défaite, Abaoji pardonne les conspirateurs. Après la seconde, seuls les frères d'Abaoji sont pardonnés, alors que les autres conspirateurs sont violemment exécutés. Les frères d'Abaoji mènent d'autres rébellions en 917 et 918, mais celles-ci sont facilement maîtrisées[15].

En 916, à la fin de ce qui devrait être son troisième mandat en tant que Khagan, Abaoji effectue un certain nombre de changements qui conduit l'état khitan à se rapprocher du modèle de gouvernance utilisé par les dynasties chinoises. Il s'affecte le tire d'empereur céleste et utilise un nianhao. Il désigne son fils aîné Yelü Bei comme son successeur et ordonne la construction d'un temple confucianiste. Deux ans plus tard, il établit une capitale, Shangjing (上京), qui imite le modèle de capitale chinoise[16],[17].

Avant sa mort en 926, Abaoji étend grandement la zone d'influence des Khitans[18]. À son apogée, la dynastie Liao englobe l'actuelle Mongolie, des parties du Kazakhstan et de la Russie orientale, ainsi que les provinces chinoises du Hebei, Heilongjiang, Mongolie-intérieure, Jilin, Liaoning et Shanxi[19].

Problèmes de succession et occupation de Kaifeng

En 916, l'empereur Taizu (Abaoji) désigne officiellement son fils aîné, Yelü Bei, comme successeur[20],[21]. Le concept de succession par primogéniture est depuis longtemps adopté dans la culture chinoise mais n'est pas accepté chez les Khitans, ce qui crée un désaccord entre les désirs de Taizu et les croyances des élites khitanes, parmi lesquelles la propre femme de l'empereur, Shulü Ping. Taizu, sentant que le processus de succession s'annonce difficile, force les dirigeants khitans à prêter allégeance à Yelü Bei après l'avoir désigné comme héritier. Pour les Khitans, cela constitue un virage radical[22]. Ce désaccord entre la primogéniture et la succession par sélection du meilleur candidat va mener à de nombreuses crises internes. La première survient après la mort soudaine et inexplicable de Taizu en 926[23].

Yelü Bei a trente six ans à la mort de son père. En tant que polymathe, il représente beaucoup de valeurs de l'aristocratie chinoise. Il est expert en musique, médecine, voyance, peinture et écriture (à la fois en Chinois et en Khitan)[20]. Il est également un guerrier accompli, menant les troupes vers des batailles durant la conquête par son père de Bohai. Après la fin de la campagne par une victoire des Liao en 926, l'empereur Taizu donne le commandement des territoires conquis à Bei, qui deviennent la principauté de Dongdan. Il lui confère par conséquent le titre de Prince de Dongdan[24].

L'impératrice Shulü Ping, qui devient l'impératrice douairière Yingtian à la mort de son mari, a exceptionnellement beaucoup de pouvoir, aussi bien avant qu'après la mort de Taizu. Quant ce dernier était encore en vie, elle a monté et mené une armée de 200 000 cavaliers qui avaient pour mission de maintenir l'ordre pendant que Taizu menait des campagnes militaires à l'étranger. Après la mort de son mari, l'impératrice rejette les coutumes traditionnelles khitanes qui veulent qu'elle soit enterrée avec lui. Elle choisit de se couper la main droite pour que celle-ci soit enterrée avec l'empereur à sa place. De plus, elle contrôle totalement l'autorité militaire et civile ce qui lui permet de superviser la succession selon ses propres volontés[20]. Le refus de l'impératrice de se suicider et s'enterrer avec Taizu met également terme à une coutume khitane ancestrale[25].

Précisément parce que le prince Yelü Bei représente à la fois les valeurs chinoises et khitanes, Shulü Ping s'oppose à ce qu'il monte sur le trône. L'impératrice croit que son ouverture pour la culture chinoise va altérer ses capacités de diriger en tant que Khitan. Elle lui préfère donc le second fils de Taizu, plus traditionaliste, Yelü Deguang. Deguang jouit non seulement du soutien de sa mère, mais également de celui de la noblesse khitane. Réalisant qu'il ne pourra pas prendre le trône et qu'il est dangereux de tenter de le faire, Bei apporte son soutien à son jeune frère. À la fin de l'an 927, il annonce formellement à sa mère que les qualifications de Deguang sont supérieures aux siennes et renonce au trône[26],[27].

Malgré la renonciation volontaire de Bei, Deguang, qui devient l'empereur Liao Taizong, le considère comme un traitre. Ce dernier reste prince de Dongdan où il s'installe après sa renonciation. Afin de briser tout pouvoir qu'il pourrait tirer de sa province, l'empereur Taizong ordonne que la capitale de Dongdan et que tous ses habitants soient déplacés vers l'actuelle ville de Liaoyang[28]. Le prince Bei lui même est placé sous surveillance par l'empereur[22]. En 930, il fuit pour rejoindre la dynastie des Tang postérieurs, où il devient un invité d'honneur de l'empereur Mingzong. Ce dernier va même jusqu'à lui attribuer le nom impérial Li (李)[22]. La mort du prince Bei reste mystérieuse et deux théories se confrontent. Il aurait été assassiné en 936 par l'empereur Mo des Tang postérieurs en réponse au soutien des Khitans pour renverser les Tang et les remplacer par la dynastie des Jin postérieurs (936-947). La seconde théorie prétend qu'en 937 il aurait été assassiné par l'empereur Gaozu des Jin postérieurs pour montrer sa loyauté envers l'empereur Liao Taizong[28].

Après la mort de l'empereur Mingzong en 933, la dynastie des Tang postérieurs commence à s'effriter à cause d'une crise de succession. Le fils et successeur de Mingzong, Li Conghou, ne règne que pendant cinq mois avant d'être tué dans un complot mené par son frère adoptif, Li Siyuan. Le prince Bei qui est toujours invité d'honneur de la cour Tang à ce moment, écrit à son frère, l'empereur Liao Taizong, en lui conseillant d'envahir les Tang. Au lieu de cela, Taizong apporte un support militaire à une rébellion menée par Shi Jingtang, un gouverneur Tang et beau-fils de l'ancien empereur Mingzong. Avec l'aide des Khitans, Shi Jingtang réussit en 936 à remplacer les Tang postérieurs par sa propre dynastie des Jin postérieurs[29]. Après des négociations avec les puissants khitans, il cède les Seize préfectures aux Liao[30],[29]. Alors que ces dernières contiennent de nombreux passages stratégiques et fortifications, les Khitans ont maintenant accès aux plaines du nord de la Chine[31]. Shi Jingtang consent également à traiter l'empereur Taizong comme son propre père, un comportement qui élève symboliquement Taizong et les Liao à une position supérieure[29].

Les relations entre les Liao et les Jin postérieurs se compliquent avec la mort de Shi Jiangtang en 942 et l'accession au trône de Shi Chonggui, également connu sous le nom d'empereur Chudi des Jin postérieurs. Le nouvel empereur s'entoure lui-même de conseillers anti-Khitans. En 943, Chudi chasse les représentant Liao de la capitale Jin de Kaifeng et saisit les biens des marchands khitans dans la ville. À la fin de l'année suivante, l'empereur Taizong lance en représailles une invasion envers les Jin. Bien que celle-ci dure trois ans et que les Liao subissent plusieurs revers, à la fin de l'an 946, l'empereur Taizong obtient la reddition des Jin postérieurs et parvient à marcher vers Kaifeng sans résistance[32]. L'empereur Taizong célèbre sa victoire avec l'adoption du nom dynastique « Plus Grands Liao[33]. » Les forces d'invasion Liao, qui n'ont pas amené suffisamment de provisions pour leur campagne, commencent alors à piller le territoire nouvellement conquis et y imposent de fortes taxes aux populations d'ethnie chinoise. Ceci est à l'origine d'une série de rébellions qui culminent en 947 avec l'établissement de la dynastie des Han postérieurs par l'ancien gouverneur Jin, Liu Zhiyuan. Après avoir occupé Kaifeng pendant seulement trois mois, l'empereur Taizong et les Liao sont forcés de se retirer vers le nord. Durant cette retraite, Taizong meurt d'une maladie foudroyante, au sud de l'actuelle ville de Shijiazhuang, dans le Hebei[32].

Sa mort crée une seconde crise de succession, toujours menée par l'impératrice douairière Yingtian et alimentée par l'opposition entre primogéniture et coutumes de succession khitanes. Le fils aîné du prince Bei et neveu de l'empereur Taizong, Yelü Ruan, s'auto-proclame empereur. Ce dernier a été élevé par son oncle Taizong après le départ de Bei pour la dynastie des Jin postérieurs. Les relations entre l'oncle et le neveu étaient proches. Yelü Ruan a accompagné l'empereur dans sa campagne d'invasion des Jin postérieurs et a conquis une réputation de guerrier et commandant compétent. Il est également quelqu'un de courtois et noble. Toutefois, l'impératrice douairière Yingtian soutient pour le trône le plus jeune frère de Taizong, Yelü Lihu. Elle envoie donc deux armées successives pour affronter Yelü Ruan, qui les défait toutes les deux. Finalement, Lihu, que la noblesse Khitane considère comme cruel et gâté, est incapable de gagner suffisamment de soutien pour défier Yelü Ruan. Après une négociation de paix avec son cousin, Yelü Ruan assume officiellement le rôle d'empereur et prend le nom d'empereur Liao Shizong. L'empereur Shizong exile immédiatement l'impératrice douairière Yingtian et Yelü Lihu de la capitale, mettant fin à leurs ambitions politiques[34],[35]. Le règne de Shizong est marqué par une série de rébellions venant de la famille même de l'empereur. Bien qu'il ne règne que quatre ans avant d'être tué en 951 au cours d'une rébellion menée par un de ses neveux, Shizong supervise une amélioration du double système de gouvernement mis en place par son grand-père, qui amène l'administration du sud à un modèle plus proche de celui utilisé par a dynastie Tang[36],[35]. Le fils de Taizong, Yelü Jing, succède à Shizong. Il prend le nom d'empereur de Liao Muzong. Ce dernier, meurt en 969. Il est le second et dernier des empereurs à succéder à Abaoji sans être un descendant direct de Yelü Bei[35].

Empereur Shengzong et apogée du pouvoir Liao

L'apogée de la dynastie correspond au règne de l'empereur Shengzong (982-1031)[37],[38], au cours duquel il supervise avec succès des campagnes militaires contre les Chinois de la dynastie Song et les Coréens de la dynastie Goryeo. Dans les deux cas, il conclut les campagnes par des accords de paix à long terme, favorables aux Liao.

Soumission de Goryeo

Alors qu'Ajaobi conuiert l'état de Bohai en 926, la plupart de la population est déplacée dans la région de l'actuelle Liaoning. Au moins trois groupes restent sur l'ancien territoire Bohai, dont l'un d'eux fonde l'état de Dingan. Malgré deux invasions, une en 975 et l'autre en 985, les Liao ne parviennent pas à soumettre Dingan. Dans l'incapacité d'éliminer la menace et fatigués par les Jürchens qui habitent aussi la région, les Liao établissent trois places fortes militaires dans la vallée de la rivière Yalu[39].

Ces manœuvres militaires proches des territoires Goryeo, combinées à l'invasion Liao de Goryeo annulée en 947 et aux relations diplomatiques et culturelles entre Goryeo et les dynasties Song, sont à l'origine de relations tendues entre les deux puissances. À la fois Liao et Goryeo se considèrent comme une menace militaire réciproque. Les Liao craignent que Goryeo soutiennent des rébellions des populations du Bohai. Les Goryeo quant à eux craignent une invasion des Liao. À juste titre, puisque ces derniers les envahissent pour la première fois en 992, en envoyant une force de 800 000 hommes et en demandant aux Goryeo de céder aux Liao plusieurs territoires autour de la rivière Yalu. Les Goryeo font appel à l'assistance de la dynastie Song, avec qui ils ont noué une alliance militaire. Toutefois, leur requête reste sans réponse. Les Liao continuent leur progression au sud avant d'atteindre la rivière Chongchon, d'où ils appellent à ouvrir des négociations entre les dirigeants militaires des deux camps. Alors que les Liao demandent à l'origine la reddition totale des Goryeo et que ces derniers semblent prêt à considérer cette éventualité, le négociateur coréen arrive finalement à convaincre les troupes Liao à accepter une résolution dans laquelle la dynastie Goryeo devient un état vassal des Liao[40]. En 994, des échanges diplomatiques réguliers entre les deux pays commencent. Les relations entre Goryeo et Song sont alors irrévocablement gelées[41].

Cette paix dure moins de deux décennies. En 1009, le général Goryeo Gang Jo assassine le Roi Mokjong des Goryeo et installe le Roi Hyeonjong sur le trône avec pour intention de servir comme régent du jeune garçon. Les Liao envoient immédiatement une armée de 400 000 hommes pour punir Gang Jo. Après une période initiale de succès et la rupture de plusieurs tentatives de négociations de paix, les Goryeo et les Liao entrent dans une décennie de guerre féroce. En 1018, les Liao subissent la plus importante défaite militaire de la dynastie, mais ils parviennent en 1019 à rassembler une nouvelle armée encore plus puissante pour marcher vers Goryeo. À ce moment, chaque camp réalise que la victoire de l'un ou de l'autre est illusoire. En 1020, le Roi Hyeonjong recommence à envoyer des tributs aux Liao et en 1022 ces derniers reconnaissent officiellement la validité du règne du roi Hyeonjong. Les Goryeo restent vassaux et les relations entre les deux états restent pacifiques jusqu'à la fin de la dynastie Liao[42].

Dynastie Song et traité de Shanyan

En 951, la dernière des cinq dynasties survivante de la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes, les Zhou postérieurs, émerge. L'empereur fondateur des Zhou postérieurs meurt en 954 et est suivi par son fils adoptif qui prend le nom d'empereur Zhou Shizong. ce dernier pense que la dynastie Liao est sur le point d'envahir son territoire. Il lance donc en 958 une campagne militaire préventive contre eux afin de reprendre les Seize préfectures cédées aux Liao par l'empereur Gaozu en 938. Shizong meurt en 959, avant même que son armée n'ait rencontré celle des Liao. En 960, le commandant en chef des gardes du palais des Zhou postérieurs, Zhao Kuangyin, usurpe le trône occupé par le fils de sept ans de Shizong et s'auto-proclame empereur fondateur de la dynastie Song[43].

Les relations entre Liao et Song sont tout d'abord pacifiques, les deux dynasties échangeant des ambassades en 974[44]. Après la chute de la dynastie Tang, plusieurs territoires forment de petits états indépendants qui n'ont pas été réunifiés durant la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes. De plus, certains autres territoires qui étaient contrôlés par des gouverneurs militaires durant la dynastie Tang tombent sous le contrôle de seigneurs de guerre locaux. Au lieu de réclamer les terres de la dynastie Liao, Zhao Kuangyin, qui a pris le titre d'empereur Song Taizu, se concentre sur l'unification de ces plus petits territoires éparpillés. Il meurt en 976 en ayant rétabli le contrôle de presque tous ces territoires, à l'exception du royaume des Han du Nord. Malgré le statut de protectorat de la dynastie Liao, l'empereur Song Taizu lance une invasion des Han du Nord en 976, quelques mois avant son décès. Avec l'aide des Liao, l'invasion est repoussée. Song Taizong, le frère de l'empereur fondateur et second empereur Song, lance une seconde invasion en 979. Malgré l'assistance des Liao, celle-ci est victorieuse. Les Han du Nord sont décimés et les Song peuvent prendre le contrôle de ces terres[44]. Fort de cette victoire, Song Taizong tente une invasion des Seize préfectures. Toutefois, les troupes Song sont fatiguées et insuffisamment approvisionnées pour lutter efficacement lors de la bataille de la rivière Gaoliang[44].

Durant les deux décennies suivantes, les relations entre Liao et Song continuent de se détériorer. Les Liao sont continuellement informés des tentatives d'alliances militaires des Song avec d'autres voisins et les escarmouches aux frontières sont courantes. Au début de l'an 999, l'empereur Liao Shengzong lance une série de campagnes contre les Song qui, malgré de nombreuses victoires sur les champs de batailles, échouent à capturer des territoires Song. Cela change en 1004 lorsque Shengzong mène une campagne qui progresse rapidement en direction de la capitale Song, Kaifeng, et en conquérant seulement les villes qui offrent peu de résistance, tout en évitant le siège des villes les plus résistantes. l'Empereur Song Zhenzong marche à la rencontre les Liao jusqu'à Shanyuan, une petite ville sur la rivière Jaune. En janvier 1005, les deux dynasties signent le traité de Shanyuan, qui stipule que les Song vont verser aux Liao 200 000 rouleaux de soie et 100 000 onces d'argent chaque année, que les deux empereurs se considèrent comme égaux, qu'ils vont finaliser les discussions sur les tracés des frontières disputées et que les deux dynasties vont renouer des relations cordiales. Les montants des versements (considérés comme des cadeaux par les Song et comme des tributs par les Liao), vont augmenter à 300 000 rouleaux de soie et 200 000 onces d'argent par an, de peur que les Liao ne nouent une alliance militaire avec la dynastie des Xia occidentaux. Aucune guerre entre les Liao et les Song n'aura lieu durant le siècle suivant la signature du traité[45]. En le signant, la dynastie Song renonce officiellement à réclamer les seize préfectures[30].

Luttes intestines impériales

L'empereur Shengzong meurt en 1031, laissant derrière lui des instructions désignant son fils Yelü Zongzhen comme héritier. Celui-ci, connu sous le nom d'empereur Liao Xingzong, devient empereur à seulement quinze ans et son règne est immédiatement en proie aux luttes intestines. Sa mère est une concubine de faible importance, Nuou Jin. Toutefois il a été élevé par la femme de l'empereur Shengzong, l'impératrice Ji Dian. Nuou Jin parvient rapidement à marginaliser Ji Dian et ses soutiens. Elle monte un complot pour obtenir son exil et l'exécution de la plupart de ses soutiens durant plusieurs mois de purge. Nuou Jin envoie même des assassin pour tuer Ji Dian, mais cette dernière se suicide[47]. Avec la mort de sa rivale pour le pouvoir, Nuou Jin s'auto-déclare régente et commence à conduire personnellement les missions de l'empereur. Alors que l'empereur Xingzong devient de plus en plus mécontent du pouvoir confisqué par sa mère, Nuou Jin tente de le remplacer par un autre de ses fils, Zhong Yuan, qu'elle a élevé personnellement et qui est donc plus docile. Toutefois, ce dernier informe l'empereur des plans de leur mère et Xingzong condamne rapidement sa mère à l'exil. Durant le reste de son règne, Xingzong continue à rivaliser avec sa mère pour le pouvoir. Les soutiens de cette dernière occupent des postes clé, et son influence est telle qu'elle se permet de revenir à la capitale et d'organiser une cérémonie durant laquelle elle se dé-exile elle-même. Zhong Yuan pour sa part est récompensé pour avoir dénoncé les sombres desseins de sa mère en montant rapidement les échelons les uns après les autres jusqu'à obtenir une fonction de gouverneur en dehors de la capitale[48]. L'historien Frederick W. Mote explique que l'importance de cette lutte intestine et sa relation avec le déclin de la dynastie Liao en indiquant qu'elle « montre que ce qui alimente le problème de succession dans le clan impérial est une source de faiblesse dans la direction de l'état. Cela a gaspillé des gens, dispersé les énergies et dévié l'attention des dirigeants de leurs tâches de gouvernement[49]. »

L'empereur Xingzong meurt en 1055. Son fils aîné, Yelü Hongji, connu sous le nom de règne de Daozong, monte sur le trône. Contrairement à son père, il n'est pas au centre d'une crise de succession. Alors que Ji Dian et Zhong Yuan sont toujours en vie et que leur influence pourrait interférer le processus de succession, aucun ne bouge[50]. Même si son règne commence fort, il est toutefois en proie à des luttes intestines entre factions au sein de son gouvernement, aggravées par la faiblesse des propres généraux de l'empereur[49]. La première erreur principale de Daozong est d'ordonner l'exécution de Xiao A La, un ministre loyal et ami proche de l'empereur. Ce dernier a été convaincu de cette exécution par un ministre rival. Le livre Histoire des Liao spécule que si Xiao A La n'avait pas été exécuté deux incidents majeurs du règne de Daozong auraient pu être évités[51]. Le premier est la rébellion menée en 1063. Cette année, plusieurs membres importants du clan Yelü, menés par le petit fils de l'empereur Shengzong, tentent d'assassiner Daozong durant une partie de chasse. Il est sauvé par les troupes dirigées par sa mère, l'impératrice douairière Ren Yi. Toutes les personnes ayant pris part au complot sont exécutées en représailles, y compris les membres directs de la famille. Ce changement de dirigeants conforte le pouvoir du chancelier Yelü Yixin et de son allié Yelü Renxian, un dirigeant militaire. Quand ce dernier meurt en 1072, Yelü Yixin commence à considérer le fils de Daozong et futur héritier, le prince Jun, comme la seule menace contre son accession au pouvoir. Il met donc en place un plan pour éliminer celui-ci. Il supprime tout d'abord la mère du prince, la femme de l'empereur, en fabriquant des preuves selon lesquelles cette dernière a une relation avec un musicien du palais. Tombant dans le piège de Yelü Yixin, Daozong ordonne à son épouse de se suicider. Le conspirateur monte alors un complot pour inciter ses propres ennemis à monter un coup d'état afin de mettre le prince Jun sur le trône à la place de Daozong. Alors que l'empereur n'est tout d'abord pas convaincu, Yelü Yixin arrive finalement à le convaincre d'exiler son fils en fabriquant une fausse confession. Le prince Jun est immédiatement exilé et Yelü Yixin envoie des assassins éliminer le prince et sa femme, afin d'éviter le retour de ce dernier et pour ne pas être découvert[52]. La traitrise de Yelü Yixin est finalement découverte en 1079 lorsque ce dernier tente de convaincre l'empereur de laisser au palais le nouvel héritier durant une partie de chasse. Lorsque d'autres membres de la cour protestent que le jeune homme serait en péril mortel en restant près de Yelü Yixin, l'empereur finit par comprendre la situation. En 1080, Yelü Yixin est déchu de son rang et envoyé à un poste de faible importance en dehors de la capitale. Peu de temps après, il est exécuté[53].

À part la machination de Yelü Yixin, le seul évènement notable du règne de Daozong est une guerre entre 1092 et 1102 qui oppose les Liao à un groupe mongole, probablement des Tatars, connus sous le nom de Zubu. Ces derniers vivent près de la frontière nord-est du territoire Liao et ont subit plusieurs guerres contre les Liao lorsque ces derniers ont essayé de s'étendre dans cette direction. En 1092, les Liao attaquent plusieurs autres tribus dans le nord-ouest et en 1093 les Zubu attaquent les Liao, parvenant à s'infiltrer assez loin dans les terres des Khitans. Les Liao attendront 1100 pour capturer et tuer le chef Zubu et deux autres années pour battre les dernières forces zubues. La guerre contre les Zubus constitue la dernière campagne militaire victorieuse menée par la dynastie Liao[54].

Ascension des Jin et chute des Liao

Le XIIe siècle voit l'ascension rapide de l'influence des Jürchens, jusqu'en 1115 avec la fondation de la dynastie Jin (1115–1234) par le seigneur de guerre Jürchen Aguda[55]. Les Jürchens, menés par Aguda, capturent la capitale suprême des Liao en 1120 et sa capitale centrale en 1122. L'empereur Liao Tianzuo fuit de la capitale du sud, Nanjing (actuelle Pékin), vers l'ouest. Son oncle, le prince Yelü Chun, fonde l'éphémère état des Liao du nord, au sud de la capitale, mais il meurt peu de temps après[56]. En 1125, les Jürchens capturent Tianzuo et mettent définitivement fin à l'empire Khitan[57].

En 1124, juste avant la conquête finale de la dynastie Liao, un groupe de Khitans menés par Yelü Dashi fuit vers la frontière nord-ouest et la garnison militaire de Kedun (Zhenzhou), dans le nord de l'actuelle Mongolie[58]. Dashi convainc les locaux, près de 20 000 cavaliers Liao et leurs familles, de le suivre et de reconquérir la ville occupée de Balasaghun. Après une tentative infructueuse en 1134 de récupérer le territoire détenu auparavant par les Liao, Dashi décide de rester où il est et d'établir un état khitan permanent en Asie centrale. Celui-ci, connu sous le nom de Khanate Kahra-Kithan ou dynastie des Liao occidentaux, contrôle plusieurs cités commerciales importantes. Il est multiculturel et fait preuve d'une tolérance religieuse. L'état survit pendant près d'un siècle avant d'être conquis par l'empire mongol en 1218[59],[60].

Une analyse de l'historien Mote conclut qu'au moment de la chute de la dynastie Liao, « l'état Liao reste fort, capable de fonctionner à des niveaux raisonnables et capable de posséder plus de ressources militaires que n'importe lequel de ses ennemis » et que « personne ne peut trouver de signes de rupture économique ou fiscale sérieuse qui aurait pu appauvrir ou paralyser sa capacité de réaction[61]. » Mote conclut également que l'acculturation n'a pas menée au remplacement des valeurs traditionnelles khitanes par la culture chinoise. Les roturiers khitans sont tout à fait capable et motivés pour combattre, ce que Mote considère comme une preuve que la société khitane reste forte[62]. Au lieu de cela, l'historien attribue la chute des Liao aux capacités de dirigeant d'Aguda et aux actions des clans khitans Yelü et Xiao, qui ont servi de prétextes à Aguda pour renverser Tianzou[63].

L'analyse de l'historien Jacques Gernet est toutefois en désaccord avec celle de Mote. Il prétend qu'« au milieu du XIe siècle les Khitans ont perdu leur esprit combatif et ont adopté une attitude défensive envers leurs voisins, en construisant des murs, remparts pour leurs villes et fortifiant leurs postes[59]. » Le sinologue français attribue ce changement à l'influence du bouddhisme qui met en horreur la violence. Comme Mote, il attribue la chute finale des Liao aux rivalités entre les clans dirigeants et à la succession de sécheresses et d'inondations, mais également aux attaques des tribus jürchens à la frontière nord-est des Liao, qui les ont affaibli jusqu'à un niveau critique[59].

Gouvernement

À son apogée, la dynastie Liao contrôle les provinces actuelles du Shanxi, Hebei, Liaoning, Jilin, Heilongjiang et Mongolie-intérieure en Chine, mais également des parties de la péninsule Coréenne et la plupart de la Mongolie[64]. Au plus fort, la population de la dynastie Liao est estimé à 750 000 Khitans et deux ou trois millions de Chinois[65].

Administration

Abaoji introduit un nouveau système révolutionnaire afin d'être capable de gouverner à la fois des populations nomades et des populations sédentaires. Il divise l'empire en deux sections appelées Chancelleries. La Chancellerie du Nord (北院) est peuplée essentiellement de nomades des steppes. La Chancellerie du Sud (南院) au contraire contient les territoires conquis par les Khitans et qui sont peuplés essentiellement par les Chinois et le peuple de Balhae.

La Chancellerie du Nord fonctionne sur un modèle militaire des steppes. Abaoji y règne avec le titre de Khagan de la Chancellerie du Nord. Toute la population de la steppe est en permanence mobilisée, prête pour une action militaire si nécessaire. La langue khitane, dont les premiers textes sont mis au point en 920 et 925, est la langue officielle de la Chancellerie du Nord. La famille Xiao, la famille consort de la nouvelle famille impériale, est chargée du gouvernement de cette région.

La Chancellerie du Sud fonctionne quant à elle sur un modèle civil à l'image du système chinois de gouvernance. Abaoji y a le titre d'empereur. La grande majorité du travail administratif est effectué par les populations sédentaires sous le contrôle de la famille d'Abaoji, qui parfois adopte le nom de Yelü. La langue chinoise est la langue administrative officielle de cette région. À l'instar des coutumes Tang, des examens impériaux sont organisés pour recruter les nombreux bureaucrates requis pour gouverner l'importante population sédentaire. Toutefois, à cause de suspicions sur ce système ouvertement chinois, peu de diplômés de ces examens sont placés à des postes gouvernementaux important. Comme le prévoient les coutumes des steppes, la loyauté reste une qualité importante pour décrocher un poste, même dans la Chancellerie du Sud.

Malgré la pertinence de son innovation administrative, celle-ci ne rencontre pas de totale approbation au sein de l'élite Khitane. Ses membres pensent, à juste titre, que le développement d'un système impérial de style chinois nuit sérieusement à leurs intérêts dans la société khitane. Donc beaucoup d'entre eux, dont des membres de la propre famille d'Abaoji, se rebellent contre cette loi. Cette opposition dure neuf ans.

En 916, Abaoji tente d'instituer une autre mesure en vue de stabiliser le pays. Empruntant la notion chinoise de primogéniture, il nomme son fils aîné, le prince Bei, héritier présomptif, une première dans l'histoire khitane. Toutefois, malgré le support d'Abaoji pour ce système, il n'est pas vraiment appliqué avant la fin du Xe siècle.

En 918, le gouvernement occupe une nouvelle cité fortifiée qui sert de capitale aux Liao. Appelée Shangjing (上京, Capitale Suprême), elle ne sert pas seulement de centre administratif du nouvel empire, mais elle contient également un district commercial appelé Ville chinoise (Hancheng, 漢城 ; à ne pas confondre avec l'ancien nom en Chinois de Séoul qui était le même). La ville est construite sur un site sanctifié par le peuple Khitan en amont de la rivière Shira Muren.

Plus de trente cités fortifiées sont construites, dont quatre capitales additionnelles qui servent de capitales régionales pour les quatre autres régions de l'empire. Une capitale orientale est construite près de l'actuelle ville de Liaoyang. Après l'absorption des Seize préfectures dans l'empire, une capitale occidentale est construite près de Datong, alors que la capitale du sud est construite sur l'actuelle ville de Pékin. À ces capitales, s'ajoute une capitale centrale. Ces villes ne sont pas seulement des capitales pour leurs régions respectives, mais elles servent également de centres commerciaux et apportent une importante richesse à la dynastie Liao.

Droit

La loi durant la dynastie Liao s'applique différemment entre les Chancelleries du Nord et du Sud. La Chancellerie du Nord est dirigées par le clan consort Xiao, gardant ainsi un caractère des steppes.

Le clan Yelü, qui gouverne la Chancellerie du Sud est considéré comme plus sinisé. À l'origine, la justice n'est pas délivrée de façon équitable aux habitants Chinois de l'empire. Cela change à partir de 989. En 994, des Khitans ayant commis un des dix grands crimes sont ainsi punis selon la loi chinoise. Ceci indique une transition d'une « loi ethnique » vers une « loi territoriale. »

Société et culture

Gallerie d'objets d'art

-

Le Buddha Amitabha (Amituofo). Marbre, H env. 100 cm. Hebei. Dans le style des Qi du nord (550 – 578). Liao. Musée Cernuschi[1]

-

Parure funéraire masculine [66]. Bronze et argent dorés H 24,1cm (masque) 23,7cm (coiffe). Chine du nord (Mongolie intérieure?) 1er quart du XIIe siècle. Musée Cernuschi[2]

-

Parure funéraire féminine. Bronze et argent dorés, H 23cm (masque), 30.3cm (coiffe). Chine du nord (Mongolie intérieure?) 1er quart du XIIe siècle. Musée Cernuschi[3]

-

Bodhisattva Avalokitesvara (Guanshiyin), Shanxi. 11e-12e s. Liao. Bois polychrome, H : 241.3 cm. Nelson-Atkins Museum of Art[4]

-

Vase portant une forme de tête d'oiseau. Liao. Grès à glaçure jaune. Honolulu Academy of Arts

-

Flasque imitant un sac de cuir. Grès à glaçure jaune. Liao. Victoria and Albert Museum.

Religion

Au moment où Abaoji prend le contrôle des Khitans au début du Xe siècle, une majorité de la population Khitane s'est convertie au bouddhisme[67]. Le bouddhisme est pratiqué tout au long de la dynastie Liao. Des monastères sont construits durant le règne du premier empereur, Taizu, et le bouddhisme est particulièrement important durant les règnes des empereurs Shengzong, Xingzong et Daozong[68].

Les érudits bouddhistes vivant à cette époque prédisent que le mofa (末法), un âge durant lequel trois trésors du bouddhisme seront détruit, a commencé en 1052. Les précédentes dynasties chinoises dont les dynasties Sui et Tang, ont aussi été concernées par le mofa, bien que les prédictions sur le début de cette période diffèrent de celle des Liao. Dès les débuts de la dynastie Sui, des efforts sont donc engagés pour préserver les enseignements bouddhistes en les gravant dans la pierre ou en les enterrant. Ces efforts continuent sous la dynastie Liao avec l'empereur Xingzong qui finance plusieurs projets dans les années précédant directement 1052[69].

Des preuves provenant des fouilles de sépultures Liao indiquent des pratiques animistes et shamanistes ont fusionné avec le Bouddhisme et d'autres pratiques dans les cérémonies de mariage et de funérailles. À la fois des sacrifices animaux et humains ont été trouvés dans des tombes Liao, à côté de pratiques bouddhistes. Des indications d'influences taoïstes, zodiacales et zoroastriennnes ont également été trouvées sur des sites funéraires Liao[70].

Langues écrites et parlées

La langue parlée Khitane fait partie de la famille des langues altaïques. La langue ressemble à une subdivision de la langue mongole, mais partage certains termes avec la langue turcophone parlée par les Ouïghours, qui partagent les steppes du nord de l'Asie avec les Khitans depuis plusieurs centaines d'années[71].

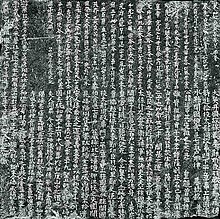

Avant leur conquête du nord de la Chine et l'établissement de la dynastie Liao, les Khitans ne possèdent pas de langue écrite. En 920, les deux premiers textes Khitans, en grande écriture khitane, sont développés. Un second texte, en petite écriture khitane, apparaît en 925[72]. Ces deux textes se basent sur la même langue parlée et contiennent un mélange de logogrammes et de phonographes[73]. Malgré les similitudes avec les sinogrammes, les textes Khitans sont fonctionnellement différents des Chinois[72].

Peu de documents écrits à la fois en petite et grande écriture khitane ont survécu jusqu'à aujourd'hui. La plupart des écrits survivants sont des épitaphes sur des tablettes en pierre, ainsi que des inscriptions sur des pièces, miroirs et sceaux. Un seul manuscrit en grande écriture khitane est connu (Nova N 176)[74]. Les empereurs Liao pouvaient lire le Chinois. Alors que certains ouvrages chinois ont été traduits en Khitan durant la dynastie Liao, les classiques confucianistes, qui servaient pourtant de guide à l'administration en Chine ne semblent pas l'avoir été[75].

Statut des femmes

Le statut des femmes durant la dynastie Liao change beaucoup, allant de la tradition Khitane plus égalitaire vers la tradition des Chinois Han. Les Chinois Han vivant sous la dynastie Liao ne sont pas forcés d'adopter les pratiques des Khitans et bien que certains d'entre eux vont les suivre, la grande majorité ne le fera pas[76].

Contrairement à la société Han, qui a une stricte séparation des responsabilités selon le sexe et qui place la femme dans un rôle très asservi envers l'homme, les femmes khitanes de la dynastie Liao ont accès à la plupart des mêmes fonctions que les hommes[77]. Elles apprennent comment chasser et comment gérer les troupeaux, les finances et la propriété pendant que les hommes sont partis à la guerre[77],[78],[79]. Les femmes des classes élevées peuvent occuper des postes gouvernementaux ou militaires[79].

Les libertés sexuelles des Liao contrastent nettement avec celles des Chinois Han. Les femmes Liao des classes aisées, comme celles des Chinois Han, subissent des mariages forcés, parfois dans des buts politiques[80],[81]. Toutefois, les femmes des classes plus modestes n'ont pas de mariages arrangés et attirent les prétendants en chantant ou dansant dans les rues. Les chansons servent d'auto-promotion, puisque les femmes y parlent de leur beauté, de leur statut familial et de leurs compétences domestiques. La virginité n'est pas requise pour un mariage sous les Liao et beaucoup de femmes Liao sont sexuellement libres avant le mariage, ce qui est profondément différent dans les croyances des Chinois Han[80]. Les femmes Khitanes ont le droit de divorcer de leurs maris et peuvent se remarier après le divorce[79].

L'enlèvement de femmes en âge de se marier est également courant sous la dynastie Liao. les hommes Khitans de toutes les classes sociales participent à cette activité et les victimes sont aussi bien Khitans que Hans. Dans certains cas, il s'agit d'une étape dans le processus de séduction, où la femme accepte l'enlèvement et le rapport sexuel en résultant. Puis le ravisseur et sa victime retournent dans la famille de la femme pour annoncer leur intention de se marier. Ce procédé est connu sous le nom de baimen (拜門). Dans d'autres cas, l'enlèvement n'est pas consenti et il en résulte un viol[82].

Pratiques matrimoniales

Dans la tradition Liao, les fiançailles sont vues comme aussi sérieuses, voire parfois plus importantes, que le mariage lui-même et il est donc difficile des les annuler. Le jeune marié doit s'engager à travailler pendant trois années dans la famille de son épouse, dédommager en argent sa belle-famille et offrir de généreux cadeaux à la famille de la mariée. À la fin des trois années, le jeune marié est autorisé à ramener la marié chez lui et la jeune mariée coupe généralement les liens avec sa famille[83].

Les pratiques matrimoniales des Khitans diffèrent de celles des Chinois Han en plusieurs points. Les hommes de l'élite tendent à épouser des femmes de la génération de leurs supérieurs. Même si cela ne signifie pas forcément qu'il va y avoir un écart d'âge important entre le mari et la femme, c'est souvent le cas. Sous le règne du clan Yelü, l'âge moyen des garçons mariés est de seize ans, alors que l'âge auquel se marient les filles est entre seize et vingt deux ans. Bien que rares, certains enfants se marient à douze ans, aussi bien pour un garçon que pour une fille[84]. Une sorte particulière de polygamie appelée sororat, dans laquelle un homme peut se marier avec deux femmes ou plus si elles sont sœurs, est couramment pratiqué dans les élites[79],[85]. La polygamie n'est pas restreinte au sororat car des hommes peuvent en pratique avoir plus de trois femmes dont toutes ne sont pas des sœurs. Le sororat continue à être pratiqué tout au long de la dynastie Liao, malgré les lois en bannissant la pratique[85]. Au cours de la dynastie, l'élite Liao s'éloigne de la polygamie vers le modèle des Chinois Han consistant à avoir une seule femme et une ou plusieurs concubines[85], ceci afin d'égaliser le plus possible le processus d'héritage[79].

Bibliographie

Ouvrages utilisés pour la rédaction de l'article

En Français

- (fr) Danielle Elisseeff, Histoire de l'art : De la Chine des Song (960) à la fin de l'Empire (1912), Paris, École du Louvre, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux (Manuels de l'École du Louvre), , 381 p. (ISBN 978-2-7118-5520-9) Ouvrage de référence, bibliographie et Sites Internet.

En Anglais

- (en) Michal Biran, The Empire of the Qara Khitai in Eurasian History: Between China and the Islamic World, Cambridge University Press, (ISBN 0521842263).

- (en) Patricia Buckley Ebrey, The Cambridge Illustrated History of China, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 9780521669917).

- (en) Herbert Franke et Denis Twitchett, The Cambridge History of China, Volume 6, Alien Regime and Border States, 907-1368, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 0521243319), « Introduction », p. 1-42.

- (en) Jacques Gernet, A History of Chinese Civilization, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 9780521497817).

- (en) Linda Cooke Johnson, Women of the Conquest Dynasties, Honolulu, University of Hawai'i Press, (ISBN 9780824834043).

- (en) Daniel Kane, The Kitan Language and Script, Leiden, Brill, (ISBN 9789004168299).

- (en) Frederick W. Mote, Imperial China: 900–1800, Cambridge, Harvard University Press, (ISBN 0674445155).

- (en) Hsueh-Man Shen, « Realizing the Buddha's "Dharma" Body during the Mofa Period: A Study of Liao Buddhist Relic Deposits », Artibus Asiae, vol. 61, no 2, , p. 263-303 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Paul Jakov Smith, « Shuihu zhuan and the Military Subculture of the Northern Song, 960–1127 », Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 66, no 2, , p. 363-422 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Nancy Shatzman Steinhardt, « Liao: An Architectural Tradition in the Making », Artibus Asiae, 1/2, vol. 54, , p. 5-39 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Nancy Shatzman Steinhardt, Liao architecture, Honolulu, University of Hawai'i Press, (ISBN 9780824818432).

- (en) Peter Turchin, Jonathan M. Adams et Thomas D. Hall, « East-West Orientation of Historical Empires and Modern States », Journal of World-Systems Research, vol. 12, no 2, , p. 219–229 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Denis Twitchett et Klaus-Peter Tietze, The Cambridge History of China, Volume 6, Alien Regime and Border States, 907-1368, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 0521243319), « The Liao », p. 43-153.

- (en) Karl A. Wittfogel et Chia-Sheng Feng, « History of Chinese Society Liao (907-1125) », Transactions of the American Philosophical Society, vol. 36, , p. 1-752 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Elina-Qian Xu, Historical development of the pre-dynastic Khitan, Helsinki, University of Helsinki, (ISBN 9521004983, lire en ligne).

Autres ouvrages sur le sujet

En français

- (fr) Jacques Gernet, Le Monde chinois. Tome 2, L'époque moderne Xe-XIXe siècle, Paris, Armand Colin. Pocket, Agora, , 378 p. (ISBN 2266161334).

- (fr) John K. Fairbank, Merle D. Goldman, Histoire de la Chine - Des origines à nos jours, Paris, Tallandier, , 749 p. (ISBN 9782847346268). Titre original : China, A New History, 1992, 1996, 2006 Harvard College.

- (fr) Gilles Béguin, L'art bouddhique, Paris, CNRS (éditions), , 415 p. (ISBN 978-2-271-06812-5).

En anglais

- (en) Jennifer Holmgren, « Marriage, Kinship and Succession under the Ch'i-tan Rulers of the Liao Dynasty (907-1125) », T'oung Pao, second, vol. 72, , p. 44-91 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Samuel Adrian Miles Adshead, China in World History, New York, St. Martin's Press, (ISBN 0312225652).

Voir aussi

Articles connexes

- Dynastie Jin

- Dynastie Tang

- Période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes

- Dynastie Song

- Kara-Khitans

Liens externes

- (en) « "Gilded Splendor" - Liao Dynasty art at Asiasociety.org » (consulté le ).

- (en) « Professor Valerie Hansen's lecture on the Liao at the University of Minnesota » (consulté le ).

Notes et références

- (en) (zh) 愛新覚羅烏拉熙春 (Aisin-Gioro Ulhicun), « The State Name of the Liao Dynasty was not “Qara Khitai (Liao Khitai )”: with Presumptions of Phonetic Values of Khitai Large Script and Khitai Small Script (遼朝國號非「哈喇契丹(遼契丹)」考:兼擬契丹大字及契丹小字的音値) » (consulté le ).

- (en) (zh) 愛新覚羅烏拉熙春 (Aisin-Gioro Ulhicun), « Original Meaning of Dan gur in the Khitai Scripts: with a Discussion of the State Name of the Dongdanguo (契丹文dan gur與「東丹國」國號:兼評劉浦江「再談“東丹國”國号問題」) » (consulté le ).

- Twitchett et Tietze 1994, p. 44-45.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 44.

- Xu 2005, p. 6.

- Xu 2005, p. 85-87.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 45-47.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 47-48.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 48-49.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 50-53.

- Mote 1999, p. 37-39.

- Mote 1999, p. 39.

- Wittfogel et Feng 1946, p. 398-399.

- Wittfogel et Feng 1946, p. 398.

- Wittfogel et Feng 1946, p. 400-402.

- Mote 1999, p. 41.

- Wittfogel et Feng 1946, p. 401.

- Mote 1999, p. 47-49.

- Shen 2001, p. 264.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 68.

- Mote 1999, p. 49.

- Mote 1999, p. 51.

- Mote 1999, p. 49-50.

- Mote 1999, p. 49-51.

- Mote 1999, p. 52.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 68-69.

- Mote 1999, p. 50-51.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 69.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 69-70.

- Smith 2006, p. 377.

- Mote 1999, p. 65.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 72-74.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 73.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 75.

- Mote 1999, p. 52.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 76-79.

- Gernet 2008, p. 302.

- Mote 1999, p. 199.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 102.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 103.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 103-104.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 111-112.

- Mote 1999, p. 13-14 et 67-68.

- Mote 1999, p. 69.

- Mote 1999, p. 69-71.

- Steinhardt 1997, p. 20.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 114.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 114-116.

- Mote 1999, p. 200.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 124-125.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 125.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 128-134.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 135.

- Twitchett et Tietze 1994, p. 138-139.

- Gernet 2008, p. 356.

- Biran 2005, p. 20.

- Biran 2005, p. 29-30.

- Biran 2005, p. 25-27.

- Gernet 2008, p. 354.

- Mote 1999, p. 205-206.

- Mote 1999, p. 204.

- Mote 1999, p. 203.

- Mote 1999, p. 201.

- Steinhardt 1994, p. 5.

- Ebrey 1996, p. 166.

- Danielle Elisseeff 2010, p. 126-127, pour les deux parures funéraires.

- Mote 1999, p. 43.

- Shen 2001, p. 264-265.

- Shen 2001, p. 266-269.

- Johnson 2011, p. 53 et 84.

- Mote 1999, p. 34.

- Kane 2009, p. 2-3.

- Kane 2009, p. 167-168.

- (ru) Viacheslav P. Zaytsev, « Рукописная книга большого киданьского письма из коллекции Института восточных рукописей РАН », Письменные памятники Востока, vol. 2, no 15, , p. 130–150 (ISSN 1811-8062, lire en ligne).

- Franke et Twitchett 1994, p. 31-36.

- Johnson 2011, p. xvii–xviii.

- Johnson 2011, p. 33–34.

- Wittfogel et Feng 1946, p. 199.

- Mote 1999, p. 76.

- Johnson 2011, p. 85–87.

- Johnson 2011, p. 97.

- Johnson 2011, p. 86–88.

- Johnson 2011, p. 90-92

- Johnson 2011, p. 98.

- Johnson 2011, p. 99-100.

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Liao Dynasty » (voir la liste des auteurs).

![Le Buddha Amitabha (Amituofo). Marbre, H env. 100 cm. Hebei. Dans le style des Qi du nord (550 – 578). Liao. Musée Cernuschi[1]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Cernuschi_Museum_20060812_098.jpg/84px-Cernuschi_Museum_20060812_098.jpg)

![Parure funéraire masculine [66]. Bronze et argent dorés H 24,1cm (masque) 23,7cm (coiffe). Chine du nord (Mongolie intérieure?) 1er quart du XIIe siècle. Musée Cernuschi[2]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Parure_fun%C3%A9raire_masculine._Liao_%28907_-_1125%29._Mus%C3%A9e_Cernuschi.jpg/90px-Parure_fun%C3%A9raire_masculine._Liao_%28907_-_1125%29._Mus%C3%A9e_Cernuschi.jpg)

![Parure funéraire féminine. Bronze et argent dorés, H 23cm (masque), 30.3cm (coiffe). Chine du nord (Mongolie intérieure?) 1er quart du XIIe siècle. Musée Cernuschi[3]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Parure_fun%C3%A9raire_f%C3%A9minine._Liao_%28907_-_1125%29._Mus%C3%A9e_Cernuschi.jpg/71px-Parure_fun%C3%A9raire_f%C3%A9minine._Liao_%28907_-_1125%29._Mus%C3%A9e_Cernuschi.jpg)

![Bodhisattva Avalokitesvara (Guanshiyin), Shanxi. 11e-12e s. Liao. Bois polychrome, H : 241.3 cm. Nelson-Atkins Museum of Art[4]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Liao_Dynasty_Avalokitesvara_Statue_Clear.jpeg/90px-Liao_Dynasty_Avalokitesvara_Statue_Clear.jpeg)