Guerre du Mali

| Date |

Depuis le (12 ans, 4 mois et 24 jours) |

|---|---|

| Lieu | Mali, principalement sa partie nord (zone dénommée Azawad par les indépendantistes). |

| Issue | En cours |

Fichier:Drapeau de l'Union africaine (2010).svg Union africaine et CEDEAO (MISMA) :

Autres: Soutien logistique :

Soutien de formation : Autres soutiens : |

(Commandant les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali) |

(Leader de Ansar Dine)

|

Alghabasse Ag Intalla |

4 800 paramilitaires, 3 000 miliciens

|

Ansar Dine : 5 000 à 10 000 combattants[27] AQMI : 300 à 700 combattants[28],[30] |

3 000 à 10 000[31] combattants (janvier-juin 2012) 500 combattants |

133 morts[32](en 2012) 75 morts ~ 200 blessés (11 janvier - 6 mai 2013) 6 morts[33] 199 blessés (11 janvier - 20 mars 2013)[34] 38 morts 84 blessés[35] 2 mort[36]) 1 mort 1 blessé[37] |

~ 115 à 224 tués (2012)

600 morts[38] (depuis le déclenchement de l'opération Serval, le 11 janvier 2013) |

6 à 165+ tués (contre l'armée malienne) ~ 23 à 135+ morts (contre les islamistes) |

Déplacés: ~150 000 réfugiés à l'étranger

230 000+ déplacés internes

Total: 380 000+

Batailles

Conflit des bérets verts et des bérets rouges

Conflit entre les islamistes et le MNLA

- Konna

- Gao (bombardement)

- Diabaly

- Gao (2e)

- Gao (3e)

- Gao (4e)

- In Khalil

- Tigharghâr

- Timétrine

- Imenas

- Tin Keraten

- In Zekouan et Teurteli

- Tombouctou (2e)

- Gao (5e)

- Teghboubinene et In Arab

- Tombouctou (3e)

- 1re Ber

- Anéfis (1re)

- Anéfis (2e)

- Bordj Badji Mokhtar et In Farah

- Fooïta

- Douaya

- Amazragane

- Tin-Hama (2e)

- Araouane

- Kondaoui

- Tamkoutat

- Ametettaï (bombardement)

- Dayet en Maharat

- Inabohane-Ebahlal

- Kidal (2e)

- Kidal (3e)

- Anéfis (3e)

- Tabankort (1re)

- Indelimane (2e)

- N'Tillit

- Ametettaï

- Tabankort (2e)

- Nampala (1er)

- Ténenkou (1er)

- Tabankort (3e)

- Tabrichat

- Abeïbara

- 1re Léré

- Ténenkou (2e)

- Tin Telout

- Koba

- Nara

- Takoumbaout

- Sama

- Gourma-Rharous (1er)

- Sévaré

- Anéfis (4e)

- Inafarak

- Tiébanda

- Talahandak (1re)

- Wanna

- Aguel'hoc (2e)

- Sévaré

- Nampala (2e)

- Kidal (4e)

- Goumakoura (2e)

- Kazay-Kazay

- Boulikessi (1re)

- Gourma-Rharous (2e)

- Foulsaré

- Dogofry (1re)

- Serma (1re)

- Tikerefinadji

- Bintagoungou

- Inkadogotane

- Djebok

- Takellote

- Touzik

- Adjlal

- Tombouctou (4e)

- Tin Biden

- Indelimane (3e)

- Youwarou

- Soumpi

- Inaghalawass

- Akabar

- Tombouctou (5e)

- Tina

- Aklaz et Awkassa

- Talataye (1re)

- Boni (1re)

- Inabelbel

- Inghalamane

- Tintihidjrene

- Soumouni

- Dogofry (2e)

- Ndaki

- 2e Ber

- Farimaké

- Abanguilou

- Serma (2e)

- Aguel'hoc (3e)

- Elakla

- Dialloubé

- 1re Dioura

- Tiésaba-Bourgou

- Guiré

- Aconit

- Fafa

- Boulikessi (2e)

- Indelimane (4e)

- Bourgou IV

- Tabankort

- Eranga

- Wagadou

- Sokolo

- Tarkint

- 1re Bamba

- Talahandak (2e)

- Bouka Weré

- Sokoura

- Boulikessi (3e)

- Niaki

- Éclipse

- Boulikessi (4e)

- Boni (2e)

- Tessit (2e)

- Aguel'hoc (4e)

- Nokara

- Dangarous

- Bodio

- Mondoro

- Région de Ménaka

- Andéramboukane (2e)

- Tessit (3e)

- Talataye (2e)

- Tadjalalt et de Haroum

- Diafarabé et Koumara

- 3e Ber

- Le Tombouctou et Bamba

- Bourem

- 2e Léré

- 2e Dioura

- 2e Bamba

- Taoussa

- Région de Kidal

- 5e Kidal

- Niafunké

- Labbezanga

- Farabougou

- Dinangourou

- Kwala

- Mourdiah

| Coordonnées | 12° 39′ 00″ nord, 8° 00′ 00″ ouest | ||

|---|---|---|---|

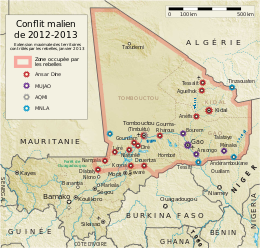

La guerre du Mali est un conflit armé qui oppose dans le nord du Mali l'armée régulière de ce pays aux rebelles touaregs du Mouvement national pour la libération de l'Azawad (MNLA) et au mouvement salafiste Ansar Dine, alliés à d'autres mouvements islamistes[39].

La rébellion est déclenchée le par l'attaque de camps militaires maliens dans le nord du pays par des combattants du MNLA. Le nom de guerre de l'Azawad est également parfois utilisé pour décrire spécifiquement le conflit avec le MNLA et les indépendantistes touaregs, mais il est important de préciser que ce nom n'est absolument pas adapté en ce qui concerne les autres groupes tels qu'AQMI ou le MUJAO qui cherchent à établir un État islamique dans tout le pays.

Le MNLA revendique l'autodétermination et l'indépendance de l'Azawad qui correspond aux trois régions maliennes de Kidal, Tombouctou et Gao. Le 5 avril 2012, avec la prise de Douentza, les rebelles touaregs annoncent la fin de leur offensive, et déclarent le jour suivant l'indépendance de l'Azawad. Inscrit dans une série de conflits généralement appelés « conflits touaregs », ou « rébellion touarègue », bien que le MNLA démente tout caractère ethnique, cette guerre civile engendre des conséquences néfastes pour les populations de ces régions dont une partie se réfugie dans les pays voisins (Mauritanie, Algérie, Niger et Burkina Faso), avec d'autres conséquences pour les habitants déjà confrontés à des difficultés alimentaires.

À la fin des hostilités avec l'armée malienne début avril, le MNLA et les islamistes tentent d'accorder leurs différences d'opinions pour la mise en marche du nouvel état. Le 27 juin, les islamistes du MUJAO entrent en conflit avec le MNLA pour le contrôle de Gao. Au terme des combats, ils parviennent à prendre le contrôle de la ville aux dépens des Touaregs, et le conflit entre ces derniers et les islamistes s'étend au reste du territoire. Au 17 juillet, les Touaregs ont perdu le contrôle de toutes les principales agglomérations du nord du Mali.

Le , face à l'avancée des rebelles au-delà de la ligne de séparation des deux Mali et la prise de la ville de Konna, verrou stratégique dans la marche sur Bamako, l'état d'urgence est déclaré dans le pays[40] ; une intervention militaire menée par la France (opération Serval) est lancée[41]. Des troupes de la CEDEAO (MISMA) viennent en renfort et la France demande à l'ONU d'accélérer l'arrivée de troupes d'appui et la mise en place d'une mission de formation de l'Union Européenne au Mali.

Contexte

Géographie humaine et rébellions touarègues

Les Touaregs appartiennent à l'ensemble ethno-linguistique amazigh (Berbères). Leur population générale est difficile à évaluer et serait aux alentours de 1,5 million, dont 550 000 au Mali, 800 000 au Niger, 50 000 en Algérie et au Maroc, le reste au Burkina Faso et en Libye[42].

Ce conflit s'inscrit dans une suite d'insurrections généralement baptisées « rébellions touarègues », qui a opposé certains membres du peuple touareg aux gouvernements du Mali et du Niger.

Depuis 1916, on compte plusieurs conflits principaux :

- La révolte de Kaocen (1916-1917), au Niger.

À partir de 1958, le Mouvement populaire de l'Azawad (MPA), revendique la constitution d'un État touareg[42]. - La Rébellion touarègue de 1962-1964 au Mali, généralement appelé "première rébellion touareg", qui fut très durement réprimée par l'armée malienne[42].

Frappés également par la sécheresse des années 1970, les Touaregs se réfugient en Algérie et en Libye où dans les camps les jeunes sont entraînés et enrôlés par l'armée[42].

En 1988, le Mouvement populaire de libération de l'Azawad (MPLA) est créé[42]. - La rébellion touarègue de 1990-1995 au Mali et au Niger. Elle débuta en 1990, deux ans après la création du Mouvement populaire de libération de l'Azawad. Au Mali, une première période de conflit (octobre-décembre 1990) aboutit à la signature des Accords de Tamanrasset en 1991 et du Pacte national en 1992[43], mais qui ne marqua pas la fin définitive des hostilités. Des conflits réapparurent en 1994-1995 et la paix fut finalement scellée le 27 mars 1996 à Tombouctou lors de la cérémonie de la Flamme de la Paix, durant laquelle les rebelles touaregs brûlèrent 3 000 armes utilisées durant la rébellion.

- Le soulèvement touareg du 23 mai 2006 au Mali, aboutissant aux accords d'Alger (signés le 4 juillet 2006)[42].

- La rébellion touarègue de 2007-2009, au Niger et au Mali.

Conséquences de la guerre civile libyenne

Dans les mois suivant la guerre civile libyenne, le Sahel voit des milliers de combattants touaregs — ayant supporté soit Khaddafi soit les rebelles libyens — rentrer au Niger et au Mali avec un vaste armement issu de la guerre et de la chute du régime. Natie Pléa, alors ministre malien de la Défense, précise que le risque qu'une organisation comme Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) se saisisse d'un arsenal pouvant servir à des fins terroristes était une « vraie source d'inquiétude » pour les pays de la région, inquiétude partagée par l'envoyé des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest[44],[45]. Les services secrets algériens préviennent qu'AQMI prévoit une série d'enlèvements d'Occidentaux en profitant de l'instabilité de la région à la suite des évènements du Printemps arabe[46]. Le 23 novembre 2011, deux Français sont enlevés au nord du Mali[47]. Le 25 novembre, un Néerlandais, un Sud-Africain et un Suédois sont enlevés et un Allemand tué à Tombouctou[48]. AQMI revendique les deux actions[47],[48].

Forces en présence

MNLA

Le Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA) est un groupe politique et militaire indépendantiste créé le par la fusion du Mouvement national de l'Azawad (MNA), constitué de jeunes intellectuels et de militants politiques, avec les guérilleros de l'ex-Alliance Touareg Niger-Mali (ATNM) d’Ibrahim Ag Bahanga, leader des rébellions touaregs de 2006 à 2009, décédé dans un accident de voiture le . Des Touaregs qui ont fui le Mali après les rébellions des années 1990 et s’étaient engagés dans l’armée libyenne sous le régime de Mouammar Kadhafi et qui ont regagné le Mali à sa chute ont rejoint le MNLA[42]. Le 4 février, le MNLA communique la liste des sept membres de son comité exécutif, dirigé par le secrétaire général Bilal Ag Cherif. Mohamed Ag Najem est chef d'état-major et Hamma Ag Sidi Mohamed est le porte-parole officiel du MNLA[49].

Mossa Ag Attaher, chargé de communication du MNLA déclare que l’objectif est de « se libérer du colonialisme malien » sur le territoire de l’Azawad qui correspond à trois régions administratives maliennes, celles de Tombouctou, de Gao et de Kidal[42]. Le 21 février, Dans une interview à Jeune Afrique, Mahmoud Ag Aghaly, président du bureau politique du Mouvement national pour la libération de l'Azawad (MNLA) déclare que « les populations du nord et du sud du Mali sont trop différentes pour composer un État ensemble, comme le Mali et le Sénégal n'étaient pas faits pour être un seul pays. C'est pour ça que nous en appelons à la communauté internationale, afin qu'ils convainquent le Mali de nous donner notre indépendance »[50].

Dans une interview au journal algérien El Watan, Mossa Ag Atter, chargé de la communication au bureau politique du MNLA, affirme que le « le MNLA n’est pas une rébellion, ni un groupe armé. C’est un mouvement révolutionnaire qui œuvre pour la libération des régions nord du Mali, que nous appelons Azawad. Le mouvement revendique le droit d’autogestion, le droit politique et le droit aux populations autochtones vivant sur ce territoire de décider pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Aujourd’hui, aprés toutes les frustrations et toutes les déceptions nées des relations malsaines avec le Mali depuis des années, il est impératif de devenir indépendants et de s’octroyer le droit de s’autogérer ». Il indique également que « le MNLA ne reconnaît aucun accord. La revendication est claire et aucun de ces accords ne prend en considération la libération de l’Azawad. De ce fait, nous ne prendrons pas part à ces accords caducs qui ne servent que les intérêts de l’Etat malien. De toute façon, ils n’ont jamais été respectés et, dans ces circonstances, ils ne représentent que l’ombre d’eux-mêmes »[51].

Le MNLA a installé son quartier général dans les collines autour de Zakake, au nord de Kidal. il revendique un millier d'hommes. Le MNLA est équipé de fusils d'assaut, des missiles sol-sol et sol-air, des lance-roquettes multiples BM-21 et des mortiers récupérés en Libye[52].

Mouvements islamiques

Le 11 mars, l’Agence France-Presse annonce que selon plusieurs sources concordantes, « un mouvement islamiste dénommé « Ansar Dine », créé par une ancienne figure des rébellions touarègues maliennes des années 1990, Iyad ag Ghali, combat auprès des rebelles touaregs contre l’armée malienne dans le nord-est du Mali ». Des combattants d’Aqmi de la cellule dirigée par Abdelkrim Taleb, accusée « d’être l’auteur de la mort de l’humanitaire français Michel Germaneau dont Aqmi, qui le retenait en otage, avait annoncé l’exécution en juillet 2010 », sont actifs au sein d’Ansar Dine[53]. Le mouvement islamique appelle à l'application de la charia au Mali[54]. Le 19 mars, le MNLA publie un communiqué précisant « la République pour laquelle nous nous battons est basée sur les principes de la démocratie et de la laïcité », prenant ainsi ses distances avec le mouvement Ansar Dine[55].

Courant janvier 2013, une scission intervient au sein d'Ansar Dine, un nouveau groupe islamiste voit le jour, le Mouvement islamiste de l'Azawad.

Chérif Ousmane Madani Haïdara, prédicateur malien a tenu à faire la distinction entre son association homonyme Ansar Eddine basée à Bamako qui prône la tolérance et refuse la charia et le mouvement intégriste d’Iyas Ag Ghali[56]. Ansar Dine est allié avec Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). Des responsables du groupe terroriste pratiquant les enlèvements d’Occidentaux ont été invités par Iyad ag Ghali à Gao. Deux autres mouvements intégristes sont présents dans le nord du Mali. Le Mouvement pour l'Unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao), un groupe dissident d’AQMI, a revendiqué l’enlèvement des diplomates algériens au consulat de Gao[57]. Le mouvement islamique nigérian Boko Haram est également présent à Gao avec une centaine de combattants[57].

Forces armées maliennes au début du conflit

L'armée malienne a installé son quartier général à Gao. Le général Poudiougou, chef d'État-major général des armées, installé à Bamako coordonne la lutte contre la rébellion. Fidèle du président Amadou Toumani Touré, il connaît bien la région de Kidal pour y avoir été en poste. Les généraux Kalifa Keïta, chef d'état-major de l'armée de terre, et Wali Sissoko, adjoint au chef d'état-major de l'armée de l'air sont sur place à Gao, ainsi que les colonels-majors El Hadj Gamou, Touareg de la tribu Imghad qui a été commandant de la région militaire de Gao et Mohamed Ould Meidou, Maure, ancien commandant de la région militaire de Mopti.

Un millier d'hommes déployés fin décembre sont sous leurs ordres. Ils ont le soutien de milices arabes et touarègues ralliées aux autorités maliennes. L'armée est équipée de 4x4, de blindés de reconnaissance de type BRDM, de véhicules de transport de troupes de fabrication sud-africaine (RG-31 Nyala) et de blindés légers ainsi que de deux hélicoptères de combat Mil Mi-24, entretenus et pilotés, pour certains, par des Ukrainiens, et d'avions de reconnaissance. Les États-Unis fournissent un léger soutien logistique aux forces armées et à la population civile. Certains militaires maliens touaregs ont déserté et ont rejoint le MNLA, comme le lieutenant-colonel Mbarek Ag Akly, le colonel Iba Ag Moussa ou le colonel Hassan Ag Mehdi, haut fonctionnaire au ministère malien de la Défense[52].

En avril 2012, les effectifs de l'armée malienne sont estimés à 22 000 militaires, tous corps confondus[58]. À cette date, les deux avions SIAI Marchetti SF.260 offerts par la Libye en 2010 ne sont pas opérationnels[58]. Deux des quatre hélicoptères Mi-24 sont utilisables mais sans pilote depuis le départ des pilotes ukrainiens qui les pilotaient, dans le contexte du coup d'État du 22 mars 2012[58]. Le Mali possède aussi un avion Basler BT-67[58]. Plusieurs des quarante blindés amphibies légers du type BRDM et des quarante transports de troupe BTR, acquis en 2010, se sont retrouvés entre les mains de la rébellion en 2012[58]. Lors du conflit de 2012, le colonel Alhaji Ag Gamou s'est réfugié au Niger avec 500 hommes, dont 396 sont des Touaregs, équipés de 8 BRDM et 77 véhicules 4x4.

Forces internationales

France

Le , François Hollande, président français reçoit le président Nigérien à l'Élysée pour discuter d'une intervention française et de la protection des exploitations françaises des mines d'uranium, au Niger, à la frontière avec le Mali[59],[60].

Depuis le 11 janvier 2013, la France intervient, dans le cadre de l'opération Serval, sous mandat de l'ONU (résolution 2085 de l'ONU)[61],[62],[63],[64].

Le 2 février 2013, le président Français François Hollande est accueilli en héros à Tombouctou, 22 jours après le début de l'opération Serval, puis prononce ensuite un discours[65] place de l'indépendance à Bamako, aux côtés du président du Mali Dioncounda Traoré. Il y affirme sa détermination à éradiquer le terrorisme au Mali, qui bien que chassé vers le Nord "n'a pas encore été vaincu". De plus, il appelle le peuple malien à établir une démocratie solide lors des prochaines élections prévues en juillet.

Union européenne

Une mission de formation de l'Union européenne au Mali a été lancée en décembre 2012 pour former les militaires maliens. Cette mission est commandée par un général français.

Tchad

Une force tchadienne prépositionnée au Niger, qui compte 550 hommes le 24 janvier[66], intervient au Mali en ouvrant une route par l'Est vers Gao. Elle a pour commandant en chef le général Oumar Bikimo, basé à Bamako, où il assure la coordination avec la MISMA[67]. Elle se compose de l'unité antiterroriste commandée par le général Abdérahmane Youssouf Meïry, de la force de la direction générale des services de sécurités des institutions de l’État (DGSSIE) dirigée par le général Mahamat Idriss Déby Itno, fils du président Idriss Déby, et de la garde présidentielle[67]. Cette force, commandée par le général Oumar Bikimo, est nommée « forces armées tchadiennes d'intervention au Mali » (FATIM)[68].

Les forces militaires occupant Kidal le 30 janvier 2013 sont composées, outre des forces françaises, de 1 800 soldats tchadiens, soit la quasi intégralité du contingent fourni par N'Djamena[69]. Partis de Kidal le , ces derniers renforcent le dispositif français à la suite de la prise de Tessalit et participent aux opérations françaises dans le nord-est du Mali, à proximité de l'Adrar des Ifoghas[70].

Le 12 février, un soldat décède de maladie. Le 22 février, 26 soldats tchadiens (dont onze officiers: deux colonels dont Abdelaziz Hassan Adam, chef des forces spéciales tchadienne, un lieutenant-colonel, quatre commandants, un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant et un aspirant) ont été tués et une cinquantaines d'autres blessés lors de combats contre les jihadistes lors d'une patrouille au nord de Kidal[71]. Le Tchad annonce 93 ennemis morts[72] et une journée de deuil national le 1er mars 2013 à lieu lors du rapatriement des 27 corps des militaires morts au total à cette date[73].

Le 9 mars 2012, ce contingent intègre la MISMA et obtient un de ses deux vice-présidences[74]

Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest

La Force internationale africaine[75],[76],[64] de l'Union africaine[77] et de la CEDEAO, dans le cadre de la Mission internationale de soutien au Mali (MISMA), comprend des contigents du Sénégal[62],[63], du Nigéria[62],[63], du Niger[13], du Burkina Faso[78],[79], de Togo[75],[15] et du Bénin[75],[15].

Outre son soutien logistique avec l'envoi d'un appareil C-130 au Mali[61],[80],[76],[64], le Royaume-Uni a annoncé l'envoi de 240 soldats pour former l'armée malienne et aider les troupes françaises[81].

Troupes promises par les pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dans le cadre de la Résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations unies du 20 décembre 2012 pour la création de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA)[82] :

Troupes promises par les pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dans le cadre de la Résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations unies du 20 décembre 2012 pour la création de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA)[82] :

| Troupes promises par les États de l'Afrique de l'Ouest fin janvier | |

|---|---|

| 1 200[83] | |

| 500[84] | |

| 500[85] | |

| 500[85] | |

| 500[85] | |

| 650[83] | |

| 144[86] | |

| 120[86] | |

| une section[87] | |

| une compagnie de maintenance[88] | |

| MISMA | 4 114 |

- Les troupes de la MISMA sont en cours de déploiement sur le théâtre malien. Au , les contingents africains atteignent l’effectif de 2 900 hommes avec notamment plus de 500 Nigériens, près de 400 Togolais, près de 200 Nigérians, plus de 150 Burkinabés, une centaine de Béninois et une cinquantaine de Sénégalais. La MISMA doit à terme mettre sur pied une force de 4 bataillons de 500 hommes chacun ainsi que les appuis et soutiens associés. Au 8 mars 2013, 2 soldats béninois sont morts dans des accidents de la circulation.

Le 10 mars 2013, avec l'intégration du contingent tchadien de 2 000 hommes, les effectifs sur place se montent à 6 300 hommes. Il est envisagé de transformer la MISMA en force de maintien de la paix des Nations unies[74].

Soutien international

Plusieurs pays ont confirmé leur soutien logistique, d'informations, médical et/ou humanitaire. Parmi ceux-ci, les États-Unis[61],[89],[90],[64] ont annoncé qu'ils partageraient leurs informations et participeront aux ravitaillements aériens des appareils français[91],[80],[91],[76]. L'Allemagne[61],[64] a confirmé son soutien logistique et médical. La Belgique a annoncé la mise à disposition de deux avions de transport C-130 Hercules et deux hélicoptères Agusta A109 médicalisés (dont un de réserve)[92]. Le Canada[64] a annoncé l'envoi d'un avion de transport C-17 et le Danemark[64] l'envoi d'un avion C-130. Le ministère des affaires étrangères français affirme que l'Algérie a ouvert son espace aérien aux appareils français[80],[14] mais selon le journal Jeune Afrique les avions français sont en réalité passé par le Maroc et ces déclarations n'ont eu pour but que de forcer la main aux autorités algériennes[93].

D'autres pays se disent prêts à apporter leur soutien : la Turquie[94], l'Espagne[95] et la Russie[61].

Le Conseil de sécurité de l'ONU et Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, ont également soutenu l'action française selon Gérard Araud, ambassadeur de la France auprès des Nations unies[96].

Conflit

Rébellion touarègue (janvier-avril 2012)

Le 17 janvier 2012, des combattants du Mouvement national pour la libération de l'Azawad (MNLA) attaquent les troupes de l'armée malienne à Ménaka dans le nord du Mali[97]. Le 18 janvier, des combattants du MNLA attaquent les camps militaires situés à Aguel'hoc et Tessalit[98]. Dans la nuit du 19 au 20 janvier 2012, selon des sources concordantes citées par l'Agence France-Presse, l'armée malienne reprend le contrôle des trois villes attaquées par le MNLA[99]. Le 24 janvier, les combats reprennent avec les attaques par le MNLA, qui aurait été soutenu par le groupe salafiste Ansar Dine d’Iyad Ag Ghaly, de plusieurs villes du nord-est du Mali: Aguel'hoc, Andéramboukane et Léré. Les rebelles reprennent la ville d'Aguel'hoc[100]. Pour la première fois, des membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) et des rebelles du MNLA auraient attaqué conjointement[101]. Le 26 janvier, les rebelles touaregs attaquent les campements militaires d'Andéramboukane, à la frontière avec le Niger, puis de Léré, proche de la frontière mauritanienne[101],[102],[103]. Le 31 janvier, des combats ont lieu à Niafunké[104].

Dans la nuit du 3 au 4 février, des tirs à l'arme lourde ont été entendus dans la ville de Kidal, dont les rebelles tentent de prendre le contrôle[105]. Le 4 février, le gouvernement malien et l'Alliance démocratique du 23 mai pour le changement, lance depuis Alger un appel urgent au cessez-le-feu. Bilal Ag Cherif, secrétaire général du MNLA déclare dans une interview au journal arabophone algérien El Khabar ne pas être concerné par cet appel au cessez-le-feu[106]. Le 6 février, les rebelles font évacuer les populations de la ville de Tessalit (environ 4000 personnes) vers des campements en brousse, à Abamco, Savohak, Efali (Terist) et Assowa afin d'éviter qu'elles ne soient victimes des conflits. La situation sanitaire est préoccupante et fait l'objet d'une mission de la Croix-Rouge le 7 février[107]. Le 7 février, le MNLA attaque tôt le matin le poste militaire de Tinzawatène, situé à quelques kilomètres de la frontière algérienne. L'armée malienne repousse les assaillants[108]. Mais le 8 février, après deux jours de combat, le MNLA prend le contrôle de Tinzawatène[109],[110]. Le 10 février, l'armée malienne effectue des bombardements, via 5 hélicoptères, des positions rebelles situées à 15 km de la ville de Kidal[111]. Le 11, le MNLA affirme qu'un convoi de l’armée malienne, sous les ordres du Colonel-Major Alhaji Ag Gamou, qui a quitté les villes de Kidal et d’Anefif en direction de Tessalit a subi une embuscade au niveau de Tinsalane[112]. Le 12 février, l'armée malienne reprend le contrôle de Léré, sans qu'il y ait de combat et selon RFI, sous les applaudissement de la population[113]. Le 13 et le 14 février, des violents combats opposent les renforts de l’armée malienne aux combattants du MNLA à plusieurs kilomètres de la ville de Tessalit[114].

Le 15 et le 16 février, les combats continuent entre les rebelles et l'armée malienne pour le contrôle de Tessalit[115]. Le 16 février, les rebelles du MNLA reprennent Léré, l'armée malienne s'étant repliée en direction de Nampala[116]. Le 18 février, des combattants du MNLA attaquent deux localités situées dans la région de Mopti. À Hombori, ils ont attaqué la gendarmerie qui a été saccagée et pillée. À Youwarou, le MNLA a attaqué le village, enlevant un soldat de la garde nationale et sabotant le réseau téléphonique[116]. Le 29 février, les affrontements reprennent entre l'armée malienne et les rebelles du MNLA autour de Tessalit[117]. Le , l'armée malienne effectue plusieurs raids contre des positions du MNLA[118]. Des combats ont eu lieu le samedi 3 et le dimanche 4 mars.

Dans la nuit du 10 au 11 mars, le MNLA prend le contrôle du camp militaire de Tessalit[119]. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants précise dans un communiqué que face aux agressions à répétition des assaillants, « composés des combattants dits du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), d’AQMI, d’Ansar Dine, des trafiquants de drogues et des renforts venus de divers horizons », le commandement militaire a décidé « l’évacuation temporaire du Camp de Tessalit » et « l’organisation de convois d’évacuation et d’escorte des civils vers d’autres garnisons »[120]. Baye Ag Diknan, officier du MNLA, affirme à RFI avoir « pris le camp après des assauts successifs », où le MNLA avait engagé près de 600 combattants. Le MNLA affirme qu’il y a eu des morts coté malien et que des soldats maliens ont été faits prisonniers ainsi que leurs familles, et que du matériel militaire (« des mortiers, lance-roquettes, mitrailleuses et même des blindés ») a été récupéré[119].

Le 18 mars 2012, le mouvement Ansar Dine, qui déclare contrôler les localités d’Aguel’hoc et de Tessalit, a appelé à l’application de la Charia par la lutte armée[121]. Le 20 mars, le mouvement Ansar Dine affirme dans un communiqué contrôler l’Adrar des Iforas, au nord-est du Mali et occuper Tinzawaten, Tessalit et Aguel’hoc. Il annonce vouloir remettre 110 prisonniers civils et militaires au Haut conseil islamique du Mali[122]. Ansar Dine affirme contrôler la localité de Tinzawaten, prise et revendiquée précédemment par le MNLA le 8 février.

Coup d'État militaire

Dans la nuit du 21 au 22 mars, un coup d'État militaire renverse le président malien Amadou Toumani Touré. Le lieutenant Amadou Konaré, porte-parole du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l’État (CNRDR), présidé par Amadou Sanogo, annonce la suspension de la constitution et la dissolution des institutions de la République[123]. Il justifie le coup d’État par « l'incapacité du gouvernement à donner aux forces armées les moyens nécessaires de défendre l'intégrité de notre territoire national »[124].

Poursuite des combats

Le 22 mars, le MNLA prend possession du camp militaire d'Anéfif, abandonné par l'armée malienne qui s'est retirée à Gao[125]. Le 25 mars, selon une source citée par RFI, le colonel de l’armée malienne Malick Ag Acherif et trente de ses hommes auraient déserté et rejoint le MNLA. Des affrontements meurtriers ont opposé le MNLA et un convoi de l’armée appuyé par un groupe songhaï, le Ganda Izo, entre Ansongo et Ménaka[126]. Le 26 mars, le MNLA encercle la ville de Kidal. Des combattants du mouvement Ansar Dine seraient également sur place. Le 29 mars, le MNLA, soutenu par Ansar Dine attaquent conjointement la ville de Kidal, le mouvement touareg par le nord, le groupe armé islamique par le sud[127]. Le 30 mars, Ansar Dine et le MNLA s'emparent de la ville et de la garnison de Kidal. les forces gouvernementales se replient sur Gao à 350 km au sud[128]. Le 31 mars, Alassane Ouattara, président de la Côte d’Ivoire et président en exercice de la Cédéao a déclaré que l’organisation ouest-africaine avait « mis en alerte les forces d'attente au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest », qui compte 2 000 hommes, afin de « préserver à tout prix l'intégrité territoriale du Mali » tout en souhaitant « éviter la guerre »[129]. Toujours au 31 mars, le MNLA s'empare de Gao, ainsi que de la ville de Sango sur la frontière avec le Niger[130].

Le 1er avril, la junte militaire ordonne à l'armée malienne de cesser les combats et de laisser la ville de Gao "ouverte"[131],[132]. Les rebelles pénètrent dans Tombouctou[133]. À cette date, le MNLA et Ansar Dine, allié avec Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), contrôlent toutes les localités du nord du Mali[134]. Le 4 avril, le MNLA annonce mettre fin unilatéralement aux opérations militaires à compter du 5 avril à minuit (TU)[135].

Le 6 avril 2012, par un communiqué publié sur son site, le MNLA déclare proclamer « irrévocablement, l’État indépendant de l’Azawad à compter de ce jour »[136],[137],[138].

Tentative d'accord entre le MNLA et Ansar Dine

Deux mois après le coup d'État, les autorités de transition peinent à restaurer l’intégrité territoriale du Mali. Le 21 mai, le président de transition Dioncounda Traoré est agressé et blessé à Bamako par des manifestants. Il est temporairement conduit à Paris pour des examens médicaux.

Le 24 mai, des rencontres sont organisées à Tombouctou entre les principaux responsables d'Ansar Dine et d'AQMI. Son chef Abdelmalek Droukdel conseille à ses combattants d'imposer « graduellement » la charia pour y « réussir la création d'un État islamique » dans un message rendu public[139].

Le 27 mai 2012, Ansar Dine et le MNLA annoncent leur fusion dans un « protocole d'accord » transmis à l'AFP. Celui-ci indique que « le mouvement Ansar Dine et le MNLA proclament leur auto-dissolution dans l'Azawad. Les deux mouvements créent le Conseil transitoire de l’État islamique de l'Azawad »[140].

Conflit entre les islamistes et le MNLA (juin-novembre 2012)

Le premier affrontement entre Ansar Dine et le MNLA éclate pendant la nuit du 7 au 8 juin, à quelques kilomètres de Kidal, les combattants de deux véhicules se fusillent, faisant au moins trois blessés graves[141],[142]. Le 13 juin, à poste de contrôle Tombouctou, une querelle éclate entre de hommes du MNLA et d'Ansar Dine, elle dégénère en fusillade faisant au moins deux morts et plusieurs blessés.

Le 25 juin, un enseignant et élu local de Gao, Idrissa Oumarou, assez apprécié localement, est abattu par des inconnus à moto, alors qu'il rejoignait son domicile dans un quartier de la ville. Le 26 juin à Gao, des centaines d'habitants, majoritairement songhaïs et peuls, ont marché contre les groupes armés qui occupent la ville. Cette manifestation d'une foule en colère, suivant les obsèques d'Idrissa Oumarou, se termine par une douzaine de blessés par balles, dont deux gravement à la tête. Le MNLA est accusé par des manifestants d'être à l'origine des tirs, mais réfutant cela, le mouvement indépendantiste touareg reporte la faute sur le MUJAO, l'incertitude demeurant encore au sujet de ces responsabilités[143]Ainsi se traduit violemment l'ambiance extrêmement tendue à Gao entre le MNLA et le MUJAO, visant le contrôle de la ville et opprimant sa population, cernée par les groupes armés dominants actuels et insurgée contre l'insécurité urbaine sévissant depuis leur arrivée à la fin mars 2012.

Le 27 juin au matin, d'intenses combats se déroulent à Gao dans plusieurs quartiers, opposant directement pour la première fois dans la ville, le MNLA aux groupes islamistes, notamment le MUJAO (Mouvement pour l'Unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest) un groupe dissident d’AQMI, et Ansar Dine. Les islamistes radicaux du MUJAO auraient rapidement pris l'avantage et encerclé le quartier général du MNLA, siège de son conseil transitoire de l'Azawad situé à l'ancien gouvernorat de la ville, puis l'ont pillé et vidé après en avoir violemment délogé les indépendantistes touaregs, qui ont fui la ville et même le camp militaire situé à son entrée. Le MNLA reconnait avoir perdu cette bataille, mais resterait cependant déterminé à continuer le combat, alors que le bilan provisoire de cet affrontement serait lourd : au moins vingt morts et des dizaines de prisonniers. De plus, le secrétaire général du MNLA, Bilal Ag Acherif, aurait été blessé et évacué à Ouagadougou au Burkina Faso pour y être soigné, et un de ses hauts responsables, le colonel Bouna Ag Tahib, serait mort. Selon les affirmations, ce 27 juin au soir, de Mahamadou Djeri Maïga, un des responsables du MNLA réclamant l'aide de la communauté internationale, des combattants d'AQMI auraient combattu auprès du MUJAO, et un des chefs d'AQMI, Mokhtar Belmokhtar, aurait organisé l'attaque avec tout leur arsenal de guerre. Gao est désormais sous le contrôle exclusif du MUJAO, le MNLA ayant abandonné ses positions dans la ville, qui a retrouvé le calme le 27 juin au soir[144]. Quant au gouvernement de transition malien, il reste encore impuissant devant cette situation de quasi chaos, et ne pourrait alors que soutenir la population de Gao par le verbe. Le 29 juin, le MNLA annonce la mort de Mokhtar Belmokhtar à la suite du combat du 27[145], mais un communiqué d'AQMI signé de son nom dément cela le 7 juillet 2012[146].

Dans les premiers jours de juillet, sept des mausolées de Tombouctou classés quelques jours auparavant sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO, sont détruits par des combattants d'Ansar Dine[147],[148].

En août 2012, les islamistes du MUJAO proclament l'interdiction de diffuser toute musique profane sur les radios privées installées dans le nord du Mali[149].

Fin août, les islamistes avancent vers le sud en prenant Douentza[150].

Les affrontements reprennent le , lorsque le MNLA, basé à Ménaka lance une offensive sur Ansongo tenue par le MUJAO. Les hommes du MNLA remportent d'abord un succès lors d'une embuscade à Tagarangabotte, mais le MUJAO reçoit des renforts d'AQMI menés par Mokhtar Belmokhtar. Le MNLA cèdent progressivement du terrain et le 19 novrembre, la ville de Ménaka est prise par les jihadistes au terme des combats ayant fait, selon les déclarations, plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de morts.

Intervention étrangère (janvier 2013)

La reconquête du Nord-Mali

Le , la situation militaire se dégrade rapidement pour l'armée malienne. Les insurgés lui prennent la ville de Konna. Ils se dirigent vers Mopti, dernier verrou avant la capitale, Bamako. Le président malien par intérim, Dioncounda Traoré, appelle alors le président français, François Hollande, et lui demande une aide immédiate. Le président français décide dès le 11 janvier dans l'après-midi d'engager l'armée française : c'est le début de l'opération Serval. De l'aide logistique venant de plusieurs nations arrivent au fil des jours pour appuyer cette mission et le déploiement de la mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine.

Dans la nuit du 11 au 12 janvier, des frappes de Mirage 2000 et d'hélicoptères Gazelles détruisent une demi-douzaine de véhicules ainsi qu'un centre de commandement, stoppant une colonne islamiste qui se dirigeait vers Mopti. Un pilote de Gazelle français est tué pendant l'opération. De plus durant cet assaut l'armée française aurait tué douze civils maliens[151]. Le 12, les troupes maliennes reprennent la ville de Konna, annonçant la mort d'une centaine d'islamistes. Les troupes maliennes subissent également des pertes, entre 11 et 36 selon les sources. Un haut responsable d'Ansar Dine, Abdel Krim, est tué lors des combats.

Le 13 janvier, les moyens aériens français bombardent les environs de Konna, Léré et Douentza. Des Mirages attaquent également les éléments islamistes à Gao, provoquant le départ des troupes du MUJAO de la ville. Les résidents font part de 60 morts islamistes lors de l'attaque française. Le 14 janvier, les troupes islamistes contre-attaquent et prennent la ville de Diabaly, à 400 km de Bamako, en passant par la Mauritanie pour éviter les attaques françaises. Un responsable d'AQMI, Abou Zeid, dirige l'opération.

Au 16 janvier, la situation à Konna est confuse, le commandement français précisant qu'on ne tenait pas la ville où se trouve encore des éléments islamistes[152]. Dans le même temps, les troupes françaises et maliennes engagent directement le combat au sol à Diabaly pour tenter de reprendre la commune aux rebelles[153].

Le 17 janvier au soir, l'armée malienne annonce avoir repris aux terroristes la ville de Konna, tuant 6 djihadistes, détruisant un nombre indéterminé de véhicules (quelques) et prenant possession de 8 autres véhicules[154].

Le 21 janvier, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, annonce la reprise par les armées malienne et française des villes de Diabaly et Douentza[155]. Le 25, après des bombardements, les Français reprennent l'aéroport de Gao, au nord-est du pays, important centre de logistique pour les Islamistes, avant de s'emparer de toute la ville le 26 janvier[156].

Le 27 janvier, l'aviation française bombarde des positions stratégiques islamistes sur Kidal et sa région, dans l'extrême Nord-Est du Mali, détruisant notamment la maison du chef du groupe armé Ansar Dine. Les États-Unis ont par ailleurs accepté de ravitailler en vol les avions français[157]. En effet, le ministère français de la Défense confirme dans son point sur la situation au Mali, « une vingtaine » de frappes dans les régions de Gao et Tombouctou, mais pas sur la maison du leader islamiste[158].

Le 28 janvier, les forces franco-maliennes reprennent Tombouctou, à l'issue d'une opération terrestre et aérienne menée dans la nuit pour contrôler les différents accès de la ville, et empêcher ainsi des « exfiltrations ennemies », selon l'état-major des armées françaises[159].

Le 28 janvier, les forces tchadiennes et nigériennes prennent le contrôle des villes d'Andéramboukane et Ménaka[160]. Ansongo est reprise le 29 janvier par des troupes nigériennes et maliennes venues du Niger[161]. Selon un habitant, les combattants islamistes qui ont quitté Ansongo le 27 janvier seraient toujours présents à 35 km de là, à Tina Hama et Tinguerguerre[162].

Le 29 janvier, le MNLA, annonce que les villes de Kidal, Tessalit, Léré, In Khalil, Anefis, Tinzawatène, Tessit et Talatayt sont sous son contrôle[163] Le même jour, des forces tchadiennes quittent leur base de Ménaka et font mouvement vers le nord du pays afin de soutenir l’action des forces armées maliennes dans cette zone ». Un porte-parole du MNLA annonce le 5 février que ce mouvement contrôle Ménaka[164].

Dans la nuit du 29 au 30 janvier, au cours d'une opération aéroportée, l'armée française prend position sur l'aérodrome de Kidal, situé au sud-est de la ville[165]. De plus, depuis quelques jours, l'aviation française procède à des frappes aériennes assez importantes dans le secteur où les terroristes se sont probablement retirés après avoir quitté les grandes villes[166].

Le 30 janvier, la France appelle au dialogue avec la population du Nord-Mali[167]. Le même jour, 4 soldats maliens sont tués et 5 autres blessés par l'explosion d'une mine entre Gossi et Hombori[168]. Le 6 février, une mine explose au passage d'un véhicule de l'armée malienne, tuant quatre soldats. Le MUJAO revendique la pose de mines dans le nord du Mali[169]. Le 8, un kamikaze touareg se fait exploser à proximité de soldats maliens, en blessant légèrement un[170]. Le 19 février, un second soldat français est tué au Nord du pays après un "accrochage sérieux" avec des rebelles islamistes.

Selon le journal tchadien N'djamena-Matin, 24 soldats tchadiens ont été tués et 11 autres blessés le 5 février, à la suite d'une embuscade tendue par les jihadistes lors d'une patrouille au nord de Kidal. L'information n'a été ni confirmée ni démentie par les autorités maliennes ou tchadiennes. Le gouvernement tchadien n'a cependant fait mention que de 11 hommes blessés lors d'un accident de la circulation[171],[172],[173]. Le même jour après le départ des forces nigériennes pour Gao, une quarantaine de combattants du MNLA prennent le contrôle de la ville de Ménaka[174].

Guérilla dans la région de Gao

Après la reconquête des villes du Nord du Mali les combats se poursuivent parallèlement sur deux fronts ; l'adrar des Ifoghas et la région de Gao. Plusieurs groupes islamistes restent présents dans cette dernière région principalement le MUJAO, mais aussi Les Signataires par le sang, Boko Haram et des mercenaires du Polisario. Contrairement à Ansar Dine ou AQMI, le MUJAO décide de ne pas battre en retraite vers le Nord et de tenir la zone où elle dispose du soutien d'une partie de la population. Début février, le mouvement annonce son intention de créer une « nouvelle zone de conflit », il promet d’attaquer des convois, de poser des mines, d’envoyer des kamikazes et « d’augmenter les attaques contre la France et ses alliés »[175].

Le 5 février, les troupes maliennes et françaises à Gao sont renforcées par les forces nigériennes de la MISMA venues de Ménaka. Cependant une quarantaine de combattants du MNLA profitent du départ des Nigériens pour prendre le contrôle de la ville[176].

De février et en mars, la ville de Gao est visée par trois attaques des rebelles salafistes ; la première le 10 février, les autres suivent le 20 février, et le 24 mars. Parfois précédés par l'envoi de kamikazes, des commandos d'une ou plusieurs dizaines de combattants tentent de s'infiltrer dans la ville pourtant tenue par plus d'un millier de soldats. Les islamistes sont à chaque fois détruits ou repoussés lors de ces attaques quasi suicidaires, une dizaine de civils, un soldat malien et environ 30 assaillants sont tués lors de ces combats[177],[178].

La progression des troupes alliées n'est cependant pas entravée. Le 12 février, les Maliens et les Français prennent le contrôle de la ville de Ménaka sans livrer de combats avec le MNLA qui abandonne la ville[179]. Le 17 février 2013, des troupes françaises, nigériennes, et maliennes entrent sans combattre à Bourem[180], des patrouilles sont organisées pour réduire les poches de résistance des groupes islamistes dispersés dans la région[181].

Le 27 février, les Français et les Maliens contre-attaquent face au MUJAO en lançant l'Opération Doro. Leur objectif étant de détruire les forces jihadistes et de fouiller le territoire pour trouver leurs caches d'armes. Le 2 mars, 100 à 200 jihadistes sont attaqués au village de Iminenas, par 400 soldats français et maliens. Au terme d'un combat acharné, 51 ou 52 rebelles sont tués contre un militaire malien blessé[182],[183]. Le 6 mars, à Tin Keraten, les forces franco-maliennes sont pris à parti par les islamistes, un soldat français est mortellement blessé, et une dizaines de rebelles tués. D'autres petits combats ont lieu dans les environs de Djebok du 12 au 17 mars, une quinzaine d'islamistes sont tués.

Entre le 24 et le 30 mars, entre Bourem et Anéfif, des affrontements opposent des combattants du MNLA aux MUJAO et aux Signataires par le sang. Les islamistes perdent 18 hommes, le MNLA a 5 morts et 4 blessés.

Conquête de l'Adrar des Ifoghas

Plus au Nord, les rebelles d'AQMI et d'Ansar Dine se réfugient dans les montagnes des Ifoghas. De son côté, le MNLA profite de la déroute des islamistes pour prendre le contrôle de plusieurs villes du Nord. Le 28 janvier, le mouvement indépendantiste déclare avoir pris sans combat les villes de Tessalit, Tessit, In Khalil, Tinzawatène, Léré, Anéfif, Talataye et Kidal. Il propose son alliance aux Français et aux Tchadiens, mais déclare qu'il s'opposera par les armes à la venue de l'armée malienne[184],[185],[186].

Dans le nord les rebelles salafistes tentent de résister dans l'Adrar des Ifoghas, principalement sur l'Adrar de Tigharghâr et la vallée de l'Ametettai, situé à l'Est d'Aguel'hoc, entre Kidal et Tessalit. Cette zone fortifiée, déjà utilisée comme refuge par les rebelles touaregs lors de la rébellion de 1990-1995, est alors la base d'Al-Qaida au Maghreb islamique au Mali.

Ansar Dine est, de son côté, grandement réduit. Fin janvier une partie de ses combattants, menés Alghabasse Ag Intalla, font scission et créent le Mouvement islamique de l'Azawad (MIA), ils se détournent des jihadistes et espèrent négocier une paix avec le gouvernement malien et les Français[187],[188]. D'autres combattants fuient à l'étranger, plusieurs centaines sont signalés au Darfour[189]. Enfin, un troisième groupe reste sur place et continue de combattre dans l'Adrar des Ifoghas au côté d'AQMI.

Le 18 février, les armées françaises et tchadiennes, soutenus par quelques éléments de l'armée malienne, du MNLA et du MIA, lancent leur offensive sur l'Adrar de Tigharghâr, baptisée opération Panthère IV. 1 200 Français et 800 Tchadiens sont engagés dans la bataille, les premiers attaquent par le Sud-Ouest les seconds par le Nord. Le 19 et le 20 janvier, l'affrontement commence du côté des Français, ces derniers ont un mort, tandis que les jihadistes perdent plus d'une trentaine d'hommes. Mais c'est au 22 et au 23 février que les combats sont les plus sanglants. Le 22, une colonne de 200 Tchadiens est assaillie par les islamistes, parmi lesquels figurent plusieurs kamikazes. Les Tchadiens sont d'abord repoussés, puis contre-attaquent et prennent d'assaut les positions jihadistes. L'affrontement dure des heures et se poursuit dans les grottes. Au terme de la journée, 25 soldats tchadiens sont tués ou mortellement blessés et 93 rebelles salafistes sont morts. Parmi les tués figure Abdel Aziz Hassane Adam, le commandant des forces spéciales tchadiennes[190]. Le lendemain, dans la zone d'In Sensa, un groupe de véhicules rebelles est surpris et bombardé par l'aviation française, 43 combattants d'AQMI et d'Ansar Dine sont tués, dont Abou Zeid, le commandant d'AQMI au Mali. Sept survivants sont capturés par les forces spéciales françaises et des hommes du MNLA[191],[192],[193],[194].

Les Français et les Tchadiens poursuivent leur progression lentement et méthodiquement en fouillant le terrain conquis afin de déceler les pièges et les caches d'armes. Au Nord, 500 parachutistes français, dont des légionnaires, effectuent une manœuvre de contournement et prennent les islamistes par surprise, à la suite d'une marche à pied de cinq à six jours. Le 2 mars, ils engagent le combat, celui-ci dure deux jours, un parachutiste français est tué, les islamistes perdent une trentaine d'hommes et cinq autres se rendent. L'attaque s'avère cependant décisive et les islamistes commencent leur replis, les Français et les Tchadiens n'étant pas suffisamment nombreux pour effectuer un encerclement complet. Le 4 mars le Tigharghâr et la vallée de l'Ametettaï sont presque totalement conquis[195],[196],[197].

Quelques combats se poursuivent cependant dans les jours qui suivent avec de petits groupes de combattants. Un escadron blindé sur AMX-10 RC appuyé par des avions de chasse, est détaché pour effectuer une mission de reconnaissance vers le Nord-Est, il gagne Boghassa et Tinzawatène. Le 12 mars, quatre islamistes sont tués par des légionnaires parachutistes, un autre est fait prisonnier. Le même jour un affrontement entre les Tchadiens et les jihadistes fait un mort chez les premiers, six chez les seconds. La dernière victime de la bataille de Tigharghâr tombe le 16 mars, lorsqu'un blindé français AMX-10 RC saute sur une mine, tuant l'un de ses occupants.

Au final la bataille de Tigharghâr s'achève par la prise de la base principale d'AQMI au Mali, un important arsenal militaire est saisi ou détruit. Les pertes françaises sont de 3 morts et 120 blessés, dont un tiers au combat, et 27 morts et de nombreux blessés pour les Tchadiens. Les pertes des jihadistes sont estimées à environ 200 morts sur 500 hommes engagés[198],[199],[200].

Parallèlement à la bataille de Tigharghâr, le MUJAO effectue des incursions dans le Nord. Le 22 février, un nouvel attentat-suicide commis par deux kamikazes du MUJAO à In Khalil, près de Tessalit, tue trois combattants du MNLA et en blesse grièvement quatre autres[201]. Le lendemain, la ville est attaquée par les jihadistes. Le Mouvement arabe de l’Azawad (MAA) attaque le même jour. Ancien allié du MNLA, il accuse les touaregs Idnanes du MNLA d'avoir commis des exactions contre les populations arabes. Les attaques sont cependant repoussées par le MNLA qui bénéficie du soutien de l'aviation française[202].

Le 26 février, un kamikaze se fait exploser avec son véhicule piégé à un poste du MNLA, 7 combattants sont tués et 11 blessés[203].

Après la prise de l'Adrar Tigharghar et de la vallée de l'Ametettai, les Français et les Tchadiens s'aventurent plus profondément dans l'Adrar des Ifoghas. Ils se portent jusqu'à Boghassa et Tinzawatène, puis Abeïbara, mais ils ne rencontrent aucune résistance. Les Français et les Tchadiens se retirent alors de l'Adrar, les premiers sont redéployés dans la région de Gao, tandis que les seconds regagnent Kidal. Cependant, dans cette ville le 12 avril, un kamikaze se fait sauter, tuant avec lui quatre soldats maliens.

Offensives au Nord de Gao

Fin mars, les jihadistes reprennent leurs attaques sur les villes malienne. Le 24 mars, Gao subit une troisième attaque d'un petit groupe d'hommes du MUJAO. Quatre islamistes, un soldat malien et un civils sont tués. Tombouctou est également frappée par deux attaques, la première le 20 mars, par le MUJAO, la seconde dix jours plus tard, cette fois-ci par AQMI. Environ 30 jihadistes sont tués, tandis que les pertes maliennes sont de 3 morts et 18 blessés, ainsi que 5 civils morts.

Les combats se portent alors au Nord de Gao. Entre le 24 et le 30 mars, des affrontements opposent des combattants du MNLA au MUJAO et aux Signataires par le sang entre Bourem et Anéfif. Ces combats font 5 morts chez le MNLA, 18 du côté des jihadistes.

Les Français contre-attaquent et lancent une vaste offensive sur la vallée d’Inaïs, au Nord de Bourem, repérée comme étant un sanctuaire du MUJAO. Le 7 avril, l'armée française lance l'Opération Gustav, 800 soldats et 150 blindés appuyés par l'aviation encerclent la vallée. Trop tard pour intercepter les jihadistes qui parviennent à s'enfuir, néanmoins 18 tonnes de munitions, dont 700 obus, 51 roquettes, 16 bombes d’avion et 17 caisses sont saisies lors des fouilles[204],[205].

Diminution des combats

Le mois d'avril se passe sans affrontement majeur, cependant les tensions restent vives entre l'armée malienne et le MNLA basé à Kidal, malgré l'annonce de négociations[206]. Le 12 avril, 5 militaire maliens, dont un colonel, sont tués lors d'un accident d’hélicoptère[207]. Le 21 avril, le MNLA est chassé de Ber par le MAA. Trois jours plus tard, sept hommes du MUJAO attaquent Anéfif mais ils sont tous tués par les hommes du MNLA.

Fin avril, une cellule jihadiste du MUJAO est démantelée à Bamako et sept personnes sont arrêtées[208]. Le 29 avril, un VBL de l'armée française saute sur une mine ou un engin explosif entre Tinzawatène et Boghassa, un soldat des forces spéciales est tué et deux autres sont grièvement blessés[209].

Réactions

Réactions à l'offensive touarègue

Réactions à l'intervention française

Dans l'ensemble, la majorité des États africains ainsi que les États occidentaux soutiennent l'intervention de la France[210]. En France, environ 55% des Français déclarent soutenir l'intervention au Mali en janvier 2013[211] Mais, ils ne sont plus que 45% en mars[212].

Des critiques et doutes voient le jour dans l'opinion française, quand la presse s'interroge sur une attitude « néo-colonialiste » de la France[213]. Le terme de « guerre contre le terrorisme » est contesté[214]. De plus, un enlisement dans une guerre longue se profile comme ce fut le cas en Afghanistan[215]. La presse dénonce également le risque d'instrumentalisation de cette guerre à des fins partisanes[216].

Des critiques sont exprimées également au niveau associatif et international (Algérie)[217].

Le Réseau Voltaire, connu pour ses positions volontiers polémiques, adresse le 16 janvier 2013 une lettre ouverte au président François Hollande[218].

Reporters sans frontières dénonce, le 16 janvier 2013, l'impossibilité pour les journalistes de mener à bien leur travail sur le terrain : « En période de conflit, c’est aux journalistes et à leurs médias, et non aux militaires, de déterminer les risques qu’ils sont prêts à prendre dans la collecte de l’information »[219].

Situation des Droits de l'Homme

Au nord du Mali

L'organisation non-gouvernementale Médecins du monde annonce le 6 février la suspension temporaire de « ses activités sanitaires et nutritionnelles dans le nord du Mali », alertant sur « la dégradation sécuritaire au Mali (qui) risque de priver les populations d'une aide indispensable »[49]. Le 5 avril, Amnesty International publie un communiqué que les régions du nord sont « au bord d'un désastre humanitaire majeur », précisant que « toute la nourriture et les médicaments stockés par les grandes agences humanitaires ont été pillés et la plupart des travailleurs humanitaires ont fui » avec comme conséquence des populations qui « font face à un risque imminent de graves pénuries alimentaire et médicale qui pourraient entraîner de nouvelles pertes humaines ». Amnesty International relate « dans les villes de Gao et de Ménaka, des femmes et des jeunes filles ont été enlevées de chez elles et auraient été violées »[220].

L’Agence France-Presse relate des témoignage d’habitants et d’organisations non-gouvernementales faisant état d’enlèvements et de viols de femmes, de saccages et de pillages d’édifices publics et privés à Gao et Tombouctou[221].

Le 8 avril, Maliki Alhusseini Maiga, président du Collectif des ressortissants du Nord-Mali (Coren) dénonce lors d’une conférence de presse tenue à Bamako les exactions des rebelles dans le nord du pays : « Aujourd’hui, nous faisons face à un désastre humanitaire parce que notre pays est occupé par des terroristes et des extrémistes islamistes qui ont tué des centaines de nos frères à Gao, Kidal et Tombouctou (...) Ils ont violé nos sœurs, ont brûlé les bâtiments administratifs. Ils ont détruit nos villes et ils terrorisent la population ». Il demande la mis en place d’un corridor humanitaire afin de secourir les maliens bloqués dans la région[222].

Les prisonniers de guerre

Le 24 janvier 2012 après la bataille d'Aguel'hoc, les prisonniers maliens sont massacrés par les assaillants. Si plusieurs groupes rebelles (le MNLA, Ansar Dine et AQMI), ont pris part au combat contre l'armée malienne, le gouvernement malien accuse principalement les combattants d'AQMI[223],[224].

Début mars 2012, trois soldats maliens capturés à Léré par le MNLA sont relâchés et remis au CICR[225].

Le 14 avril 2012, les islamistes d'Ansar Dine relâchent 169 prisonniers militaires maliens, ainsi que 14 civils appartenant à des familles de soldats[226],[227],[228],[229].

Dans une vidéo publiée le 11 juillet par Ansar Dine, le mouvement islamiste affirme avoir fait prisonnier 560 soldats maliens lors des batailles d'Aguel'hoc, de Tessalit et de Kidal. La vidéo fait notamment mention de 9 rescapés d'Aguel'hoc. Les prisonniers sont libérés après avoir « donné leur parole de ne plus jamais combattre la charia de l’islam »[230].

En avril 2012, un premier échange de prisonniers est effectué entre le gouvernement malien et le MNLA, le premier relâche deux femmes militantes du MNLA, les seconds libèrent de leur côté 29 soldats maliens[231].

Le 24 mai 2012, le gouvernement malien libère 8 prisonniers rebelles, dont des membres du MNLA et d'autres groupes armés, ils sont remis au CICR[232].

Après le combat de Kati, et la tentative manquée d'un contre-coup d'état par les Bérets rouges, au moins 80 personnes, majoritairement des parachutistes, sont arrêtées. Le 24 juin 2012, à la suite de pressions exercées par les familles des détenus et leurs avocats, par des organisations locales et internationales de défense des droits humains dont Amnesty International, et par le ministre malien de la Justice, 43 détenus sont transférés au camp 1 de la gendarmerie, où leurs conditions de détention s'améliorent. Cependant, en juillet 2012, selon Human Rights Watch, au moins 20 soldats prisonniers ont disparus et des dizaines d'autres ont été torturés par les « Bérêts verts ». Les prisonniers ont subi des passages à tabac, des viols et des brûlures[233]. Le 18 janvier, le juge d'instruction chargé du dossier ordonne la remise en liberté de 29 prisonniers, dont 26 « bérets rouges » parachutistes et trois civils, parmi lesquels Malamine Konaré, fils d'Alpha Oumar Konaré[234]

En août 2012, selon le MNLA, au moins 13 azawadiens sont emprisonnés par le gouvernement malien[235].

En août 2012, 79 soldats maliens sont détenus dans les environs de Tinzawatène par le MNLA comme prisonniers de guerre, l'un d'eux, malade, est relâché et remis au CICR[236],[237],[229]. Le MNLA a déclaré respecter la Conventions de Genève de 1949[238]. En septembre ou en octobre, 53 prisonniers maliens réussissent à s'évader et à s'enfuir vers l'Algérie. Selon un des militaires rescapés, ils étaient 84 détenus de janvier à octobre, dont 31 ont été fusillés ou égorgés[239],[240].

De janvier à début avril, 200 personnes, jihadistes ou suspects, sont emprisonnés sur Bamako. Selon les données des organisations internationales de défense des droits de l'homme et des organismes humanitaires, une quarantaine sont cependant signalés comme introuvables. Sur les prisonniers recensés, âgés de 20 à 76 ans, 80 % sont des Songhaïs ou des Peuls, les autres sont des Touaregs, des Arabes et quelques étrangers, dont quatre Nigérians suspectés d'être de Boko Haram. Dans un accord signé le 8 mars, le gouvernement malien s'engage à éviter « tout acte de torture » ainsi que l'application de la peine de mort contre les jihadistes[241].

Lors de la bataille de Tigharghâr, les Français capturent au moins 13 jihadistes[242],[243],[244]. Considérés comme des terroristes par la France, ils ne bénéficient pas du statut de prisonnier de guerre régi par les Conventions de Genève[245]. Deux prisonniers, de nationalité française, sont extradés vers la France[246],[241]. Officiellement, la France remet 16 prisonniers au Mali, dont 6 mineurs. Ces derniers sont placés dans un centre de rééducation, et assistés par l'Unicef et le Comité international de la Croix-Rouge[241]. Certains prisonniers sont cependant torturés selon Human Rights Watch, deux touarerg meurent dans la nuit 6 au 7 avril, suite à des blessures dues à leur mauvais traitement[247].

Selon la gendarmerie malienne, à la date du 24 avril 2013, 340 jihadistes ou suspects ont été faits prisonniers dans le nord du Mali et transférés à Bamako[248],[249].

Accusations contre les islamistes

Exactions lors des combats

82 soldats maliens ont été égorgés ou tués d’une balle dans la tête le 24 janvier 2012 après la bataille d'Aguel'hoc par des combattants d'Al-Qaida au Maghreb islamique[250].

D'après, Human Rights Watch, 7 soldats maliens, dont 5 blessés, sont exécutés sommairement par des islamistes lors de la prise de la ville de Konna. Selon un rapport d'Amnesty International, cinq soldats maliens blessés et un civil ont été exécutés sommairement par les islamistes le 14 et le 15 janvier à Diabaly[251].

Le 11 mars 2013, quatre commerçants sont égorgés par des hommes armés entre Tonka et Bintagoungou. La presse malienne accuse les jihadistes[252],[253].

Destruction de mausolées

Le 28 juin 2012, l'UNESCO classe Tombouctou sur la liste du patrimoine mondial en péril à la demande du gouvernement malien[254]. Visiblement en représailles contre cette décision, au moins une trentaine de membres armés d'Ansar Dine commencent le 30 juin à détruire trois mausolées qu'ils jugent impies, devant une population non-armée déconcertée. Le 1er juillet, sept des seize mausolées érigés pour certains des 333 saints[255] que compte la ville sont déjà détruits. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda qualifie les faits de « crime de guerre »[254]. L'islamologue Roland Marchal commente : « dans un moment de crispation, mettre l’accent sur la préservation des mausolées n’était peut-être pas la méthode la plus habile pour protéger ces sites »[256].

Application de la Charia

D'avril 2012 à janvier 2013, à Gao occupée par le MUJAO, neuf hommes accusés de vols ont été condamnés à l'amputation d'une main ou d'une jambe[257]. Des transporteurs de matériel militaire au service régulier de l'armée malienne ont eu une main tranchée[258]. À Tombouctou, une peine d'amputation et une condamnation à mort sont prononcées par les islamistes, la dernière contre un jihadiste accusé de meurtre[259].

Selon Human Rights Watch, début avril, à Gao, des combattants d'Ansar Dine exécutent deux hommes et coupent l’oreille d’une femme pour avoir porté une jupe courte. Des habitants sont également fouettés pour avoir consommé de l’alcool. À Kidal également, des combattants d'Ansar Dine tranchent la main d'un homme du MNLA[260].

Fin juillet 2012, après la prise de contrôle d'Aguel'hoc par les islamistes, un couple adultère a été mis à mort par lapidation au nom de la charia par des combattants d'AQMI[261],[262].

En mars et avril, lors des invasions de Tombouctou et Gao, les chrétiens ne font pas l'objet de menaces directes, cependant trois églises, une station de radio chrétienne et une école biblique sont pillées tandis que les bibles, les croix et les icônes religieuses sont détruites. Les pillages sont cependant commis aussi bien par les islamistes que par les indépendantistes du MNLA[260].

Otages

Au début de la guerre du Mali, sept civils français sont retenus comme otages par les islamistes, dont six détenus par AQMI et un autre par le MUJAO. Le , sept employés d'un site d'extraction d'uranium d'Areva sont capturés à Arlit au Niger. La Française, malade, et les deux otages malgache et togolais sont relâchés le . Le , deux autres français sont capturés à Hombori. Le , un septième français est enlevé près de Kayes[263].

Le 20 mars 2013, dans un communiqué AQMI déclare avoir fait exécuter un otage, Philippe Verdon, dix jours plus tôt, par décapitation[264],[265],[263]. Cependant selon le général Puga, chef d'état-major particulier du président de la République, des écoutes téléphoniques laissent à penser que Philippe Verdon serait mort de maladie[266].

Le , quatre européens sont attaqués à Tombouctou par des hommes d'AQMI. Un Allemand, qui tente de résister, est tué, et un Suédois, un Néerlandais et un homme de nationalité britannique et sud-africaine sont faits prisonniers[263].

Le 5 avril 2012, sept diplomates algériens sont capturés à Gao par le MUJAO. À la suite de négociations secrètes, trois d'entre-eux sont libérés en juillet. Cependant, à la suite de l'arrestation de trois membres d'AQMI par les forces spéciales algériennes, et au refus du gouvernement algérien de les libérer, le MUJAO déclare le 1er septembre que l'un des otages, Taher Touati, a été exécuté[267],[268].

Le , une otage italienne, enlevée par AQMI le en Algérie, est libérée à Tessalit et conduite par avion au Burkina Faso[269].

Le , une Suissesse est enlevée à Tombouctou par des hommes armés ayant l'intention de la revendre à AQMI. Le lendemain, poursuivis par des combattants d'Ansar Dine, ils abandonnent l'otage après des échanges de coups de feu. Le 24 avril, à Tombouctou, la Suissesse est libérée par Ansar Dine et remise à un général burkinabé et deux diplomates suisses venus par hélicoptère du Burkina Faso[270],[271].

Le , trois otages européens sont relâchés près de Gao par le MUJAO. Ces trois otages, un homme, une femme espagnols et une femme Italienne avaient été capturés dans un centre de réfugiés près de Tindouf, en Algérie, le . Ils sont relâchés en échange de la libération de trois jihadistes, ainsi que du versement d'une rançon de 15 millions d'euros d'après le MUJAO[272],[273].

Accusations contre le MNLA

Les combattants indépendantistes du MNLA ont été accusé d'exactions à plusieurs reprises. Selon la presse malienne et des réfugiés, les combattants du MNLA, en partie constitués de mercenaires, ont commis des exactions contre les populations civiles, notamment des meurtres, viols, tortures, destructions de biens, et vols[274].

Selon Human Rights Watch, en mars et avril 2012, essentiellement à Gao, Tombouctou, Niafunké et près de Diré, les combattants du MNLA ont commis de nombreuses exactions contre les populations, notamment par des viols, enlèvements et pillages d'une ampleur supérieure à celles commises par les islamistes. Des civils auraient même bénéficié de la protection de combattants d'Ansar Dine. Selon des témoignages, au moins 17 femmes et adolescentes, sont enlevées et violées par des rebelles, presque tous issus du MNLA. Quatre patients de l'hôpital de Gao décèdent également à la suite du pillage du bâtiment. Des témoins ont également fait mention de la présence d'enfants soldats de 13 ans parmi les indépendantistes[260].

Le 23 février 2013, le MAA accuse le MNLA d'exactions contre les Arabes à In Khalil, notamment des saisies de véhicules, pillages de commerces et viols sur des femmes[275]. Selon la presse malienne, ces exactions ont lieu à In Khalil, au cours d'une manifestation du MNLA visant à réclamer l'autonomie. Des commerçants arabes ayant refusé de se joindre à la marche auraient alors été agressés par les rebelles, et leurs boutiques pillées. Des combattants du MNLA se seraient également porté à un campement où trois femmes auraient été victimes de viols collectifs[276]. En mars, dans un communiqué, une commission de notables arabes déclare que : « Des Idnanes agissant au nom du Mouvement National de libération de l’Azawad (MNLA) se sont rendus responsables à El khalil d’extorsions de fonds, braquages, tortures, assassinats, viols, enlèvements et livraison d’Arabes aux forces françaises sous des prétextes fallacieux »[277]. Ces exactions brisent l'alliance entre le MNLA et le MAA et provoque en partie la bataille d'In Khalil.

Début 2013, un officier français à Kidal affirme que « la fiabilité du MNLA est très moyenne, et c'est exact qu'il y a parmi eux de vrais bandits »[278].

Le 20 mars, le village de Bougoumi, dans la commune de Ténenkou, est attaqué par des hommes armés. 20 personnes sont tuées, des viols et des vols sont commis. Le ministre malien de la Défense, le général Yamoussa Camara, accuse les rebelles du MNLA. Ces derniers démentent et affirment ne pas avoir de troupes dans cette partie du Mali[279],[280].

Accusations contre l'armée malienne

En février 2012, près d'Anéfif, une tribu marabout des Kal-Assouk est bombardée par des hélicoptères pilotés par des mercenaires ukrainiens au service de l'armée malienne[281]. Selon le MNLA, entre une et quatre personnes ont été tuées par ce bombardement et 13 blessées, majoritairement des vieillards, des femmes et des enfants[282]. D'après Médecins sans frontières qui a pris en charge les blessés avec une équipe du ministère de la Santé malien, une petite fille a été mortellement blessée dans le bombardement et 10 personnes sont blessées, dont 9 femmes et enfants et 3 grièvement[283].

Selon Human Rights Watch, le 2 avril 2012, à Sévaré, quatre touaregs, dont deux gendarmes, un gendarme cadet et ancien soldat, sont exécutés par des militaires maliens[260].

Le 9 septembre 2012, le MNLA accuse l'armée malienne d'avoir exécuté 16 civils de l'Azawad le 8 septembre à Diabaly[284]. Toujours d'après le MNLA, 9 autres civils sont exécutés par des soldats maliens près de Sokolo le 22 octobre[285] et 52 autres sont exécutés le 25 octobre à Tolletene près de Djoura, dans la Région de Mopti[286].

En janvier 2013, le MUJAO accuse l'armée malienne d'avoir massacré 40 Peuls soupçonnés de liens avec les Islamistes[287].

Selon des habitants, après la bataille de Konna, plusieurs prisonniers islamistes ou des suspects sont exécutés sommairement par des soldats maliens dans des camps militaires à Sévaré, parmi lesquels des blessés pris à Konna, des témoins évoquent notamment un charnier de 25 à 30 corps ou des cadavres jetés dans des puits[288].

Selon la FIDH, les forces de sécurité maliennes auraient arrêté et sommairement exécuté des citoyens maliens accusés d'« intelligence » avec les islamistes. La FIDH parle d'une dizaine de cas présumés à Sévaré. Selon un habitant de Mopti, d'autres arrestations et exécutions auraient eu lieu dans cette ville. Le FDIH met en garde contre les tensions ethniques et les sentiments de vengeance nés du conflit[289]. D'après un rapport d'Human Rights Watch, au moins 13 personnes ont été exécutés sommairement par des soldats maliens et 5 autres ont disparu entre le 9 et le 18 janvier à Sévaré, Konna et les villages environnants[290].

Selon l'agence d'informations en ligne mauritanienne ANI qui cite des témoins oculaires, les corps de plusieurs personnes, dont trois commerçants arabes arrêtés par l'armée malienne, sont découverts dans le désert près de Tombouctou 8 février, information non confirmé selon Jeune Afrique[291].

Des médecins et militaires maliens, des soldats français rapportent que les soldats maliens, mal contrôlés par leurs officiers, ont régulièrement recours à la torture et au meurtre contre les suspects. Un soldat français en poste à Gao ou Tombouctou déclare notamment que les soldats maliens « traitent leurs prisonniers comme des chiens »[292].

L'Association des Réfugiés et Victimes des Répressions de l’Azawad (ARVRA), proche indépendantistes touareg, accuse l'armée malienne d'avoir exécutée ou enlevée 200 personnes entre le 11 janvier et le 15 février 2013. Elle cite comme exemple l'exécution d'une vingtaine de personnes dans région de Tombouctou, 12 touaregs tués à Léré, 3 personnes à Echel, près de Tonka, 9 personnes dont 6 d’une même famille à Tintaboraghen[293].

Le 14 février, au moins 5 personnes, dont quatre Arabes et un Songhaï, sont enlevées à Tombouctou et portées disparues depuis. Human Rights Watch déclare : « Notre recherche suggère que les hommes ont été arrêtés par des soldats. Et il semblerait qu'ils aient été tués quelques jours plus tard alors qu'ils se trouvaient sous leur contrôle. » Par la suite 6 soldats maliens sont arrêtés à Tombouctou et rappelés à Bamako où une enquête est ouverte[294].

Le 25 février 2013, le capitaine Modibo Naman Traoré, de la direction de l'information publique des armées maliennes, fait savoir que plusieurs soldats maliens accusés d'exactions ont été arrêtés et conduits à Bamako pour être « mis à la disposition des autorités judiciaires »[295].

Le 23 avril 2013, le MNLA accuse l'armée malienne de massacres et déclare que « depuis le déclenchement de cette opération, plus de 380 azawadiens ont été assassinées par l'armée malienne au vu et au su de l'armée française »[296].

Accusations contre l'armée française

Selon le journal britannique The Independent, 12 civils maliens, dont trois enfants, ont été tués par des bombardements français lors de la bataille de Konna[297]. Selon Amnesty International au moins 5 civils dont 3 enfants ont été tués dans les bombardements du 11 janvier à Konna[298].

En mars 2013, lors de la bataille de l'Adrar de Tigharghâr, Ansar Dine accuse les armées françaises et maliennes d'avoir utilisé des bombes d'uranium appauvri et d'avoir empoisonné les puits dans des zones proches de l'Adrar des Ifoghas[299].

Populations déplacées et réfugiées

Le , l'OCHA estime qu'il y a eu « plus de 268 000 déplacés à la suite de la crise au nord du Mali, dont plus de 161 000 réfugiés au Niger, au Burkina Faso, en Mauritanie et en Algérie »[300].

Le , le Bureau des Nations unies pour la coordination des Affaires humanitaires (Ocha) publie un rapport faisant état au 10 août de 261 624 réfugiés maliens enregistrés dans les pays voisins et 174 000 déplacés à l’intérieur du territoire malien[301].

Le 15 janvier 2013, l'ONU estime à près de 150 000 le nombre de Maliens réfugiés dans les pays voisins, et à 230 000 le nombre de personnes déplacées dans le pays. On compte 54 100 réfugiés en Mauritanie, 50 000 au Niger, 38 800 au Burkina Faso, et 1 500 en Algérie[302].

Notes et références

Notes

Références

- (en) Par Europe1.fr avec AFP, « Mali: nouveau groupe armé créé dans le nord – Europe1.fr – International », Europe1.fr (consulté le )

- « {{{1}}} »

- LS/cat/APA, « La Côte d`ivoire participera à la guerre au Mali avec un ``bataillon logistique`` (Désiré Kadré Ouédraogo) », @bidj@n.net, (consulté le )

- [1]

- (es)España promete ayuda militar y apoyo logístico a Mali en la guerra contra Ansar Dine. Cuartopoder, 2013.

- L'Espagne a offert un avion de transport.. ABC, 2013.

- [2]

- http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/01/20/97001-20130120FILWWW00057-mali-proposition-russe-de-transports.php

- Olivier Berger, « Opération Serval au Mali : le général Grégoire de Saint-Quentin nommé officiellement au commandement », lavoixdunord.fr, (consulté le )

- « Mali : la force française montera jusqu'à 2.500 soldats »

- France 24 : Reportage : les troupes tchadiennes de retour à Kidal, bastion des Touareg

- http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/en-direct-mali-nouveau-conseil-de-defense-a-l-elysee_1211046.html

- « Niger says sending 500 soldiers to Mali operation », Reuters, 12 janvier 2013.

- « Mali: la France "en guerre contre le terrorisme", bombarde le nord », M6 & MSN Actualités, 13 janvier 2013.

- « Les djihadistes s'emparent d'une ville à 400 km de Bamako » (consulté le )

- http://maliactu.net/liberation-des-regions-du-nord-la-misma-monte-au-combat-aujourdhui/

- « Guerre au Mali : Le Bénin envoie 650 soldats au lieu de 300, le Sénégal une soixantaine de soldats pisteurs » (consulté le )

- « Crise malienne : Alpha Condé revoit ses...troupes à la hausse! » (consulté le )

- « Le Ghana rejoindra les troupes de la CEDEAO au Mali »

- http://www.europe1.fr/International/Des-combats-meurtriers-au-Mali-1425809/

- http://maliactu.net/liberation-des-regions-du-nord-la-misma-monte-au-combat-aujourdhui/

- http://maliactu.net/liberation-des-regions-du-nord-la-misma-monte-au-combat-aujourdhui/

- http://maliactu.net/liberation-des-regions-du-nord-la-misma-monte-au-combat-aujourdhui/

- « Mali : le Burundi confirme l'envoi de troupes sur la base de son expérience pour les opérations de paix » (consulté le )

- « Johnson-Sirleaf annonce l'envoi de troupes libériennes au Mali » (consulté le )

- http://news.abidjan.net/h/449407.html

- francetvinfo Mali. Qui sont les islamistes à qui la France a déclaré la guerre ?

- Droits humains.org : Les traces du Polisario sur le front malien se confirment

- M6 info : Qui est Mokhtar Belmokhtar ?

- Afrik.com : 700 combattants du Polisario au Nord-Mali

- France 24 : Images et témoignage exclusifs du nord du Mali : un colonel du MNLA dévoile son arsenal militaire

- Maliba Info : La DIRPA à propos de Kidal : « Le cas MNLA sera réglé par l’armée malienne.»

- Ministère de la Défense : In memoriam

- Philippe Chapleau, « Les pertes de la brigade Serval: 4 tués et 199 blessés au 20 mars », sur http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr//, (consulté le Jour invalide (30 février))

- Libération : Les soldats tchadiens quittent le Mali

- L'Aube, « Opérations serval, Misma et Fatim : Ils sont morts pour le Mali », sur Maliweb, (consulté le )

- http://www.malijet.com/en-direct-du-front/67029-mali-mort-d-un-soldat-burkinabe-lors-de-l-atterrissage-d-un-heli.html

- Le mamouth: Serval : bilan de deux mois d'opérations

- Mali : les islamistes se déchirent, Le Point, 24 janvier 2013

- Jeune Afrique / AFP, Mali: état d'urgence pour combattre les islamistes, 11/01/2013

- http://news.fr.msn.com/m6-actualite/les-forces-fran%c3%a7aises-engag%c3%a9es-au-mali-contre-les-islamistes-arm%c3%a9s-1

- Yidir Plantade, « Dans le nord du Mali, les Touaregs du MNLA lancent un nouveau défi armé à l' État », lemonde.fr,

- « Pacte national conclu entre le gouvernement de la République du Mali et les mouvements et fronts unifiés de l'Azawad consacrant le statut particulier du Nord du Mali », Journal officiel de la République du Mali, Secrétariat général du Gouvernement, Koulouba, 1992

- (en) « Sahel army chiefs weigh regional security risks after Libya », {{Article}} : paramètre «

périodique» manquant, Bamako, Google News, (lire en ligne, consulté le ) - (en) « Kidnappings add to Mali woes after Libyan crisis: UN », {{Article}} : paramètre «