Dynastie Liao

| Capitale | Lindong (en), Liaoyang Fu (d), Zhongjing, Liao Nanjing (en) et Datong Fu (d) |

|---|---|

| Langue(s) | Khitan, chinois médiéval et jurchen |

| 907 | Fondation |

|---|---|

| 916 | Yelü Abaoji devient empereur |

| 1115 | La dynastie est renversée par celle des Jin |

| (1er) 916-926 | Taizu |

|---|---|

| (Der) 1101-1125 | Liao Tianzuodi |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Ladynastie Liao (chinois simplifié : 辽朝 ; chinois traditionnel : 遼朝 ; pinyin : ; Khitan : Mos Jælud)[1], également connue sous le nom d'Empire Khitan (chinois simplifié : 契丹国 ; chinois traditionnel : 契丹國 ; pinyin : ; Khitan : Mos diau-d kitai huldʒi gur)[2], est un empire d'Asie orientale qui a régné sur la Mongolie et une partie de la Russie orientale et le nord de la Chine continentale entre 907 et 1125. Elle a été fondée par le Grand Khan Khitan Yelü Abaoji au cours de la chute de la dynastie chinoise Tang.

L'empire a été détruit par les Jürchen de la dynastie Jin en 1125. Toutefois, certains survivants du peuple Khitan, menés par Yelü Dashi, ont établi la dynastie des Liao occidentaux, connue également sous le nom de Kara-Khitans, qui a régné sur des parties de l'Asie centrale pendant près d'un siècle, avant d'être conquis par l'armée mongole de Genghis Khan.

Histoire

Les Khitans avant Abaoji

Abaoji et la montée des Khitans

Problèmes de succession et occupation de Kaifeng

Empereur Shengzong et l'apogée du pouvoir Liao

La soumission de Goryeo

La dynastie Song et le traité de Chanyan

Luttes intestines impériales

Montée des Jin et chute des Liao

Empereurs de la dynastie Liao (Chine du Nord-Est)

La dynastie Liao (Chine du Nord-Est) compta 9 empereurs :

- Taizu (Yelü Abaoji) (916-926)

- Taizong (Yelü Deguang) (926-947)

- Shizong (Yelü Ruan) (947-951)

- Muzong (Yelü Jing) (951-969)

- Jingzong (Yelü Xian) (969-983)

- Shengzong (Yelü Longxu) (983-1031)

- Xingzong (Yelü Zongzhen) (1031-1055)

- Daozong (Yelü Hongji) (1055-1101)

- Tianzuodi (Yelü Yanxi) (1101-1125)

Gouvernement

À son apogée, la dynastie Liao contrôlait les provinces actuelles du Shanxi, Hebei, Liaoning, Jilin, Heilongjiang et Mongolie-intérieure en Chine, mais également des parties de la péninsule Coréenne et la plupart de la Mongolie[3]. Le sommet de la population est estimé à 750 000 Khitans et deux ou trois millions de Chinois[4].

Administration

Abaoji a introduit un nouveau système révolutionnaire de gouvernance des populations à la fois nomades et sédentaires. Son concept est de diviser l'empire en deux sections appelées Chancellerie. La Chancellerie du Nord (北院) est constituée du peuple nomade des steppes, dont les Khitans et les autres tribus conquises dans les steppes. La Chancellerie du Sud (南院) au contraire contient les territoires incorporés aux domaines khitans et qui sont peuplé par les Chinois et le peuple de Balhae.

La Chancellerie du Nord fonctionne sur un modèle militaire de steppe. Abaoji est connu comme le Grand Khan de la Chancellerie du Nord. Toute la population de la steppe est constamment mobilisée, prête pour une action militaire si nécessaire. La langue khitane, dont les premiers textes sont mis au point en 920 et 925, est la langue officielle de la Chancellerie du Nord. La famille Xiao, la famille consort de la nouvelle famille impériale est en charge du gouvernement du Nord.

La Chancellerie du Sud fonctionne sur un modèle civil. Ici Abaoji sert comme empereur en s'approchant du modèle chinois de gouvernance. La grande majorité du travail administratif est effectué par les populations sédentaires sous le contrôle de la famille d'Abaoji, qui parfois adopte le nom de Yelü. La langue chinoise est la langue administrative officielle de cette région. La Chancellerie du Sud adopte même les coutumes Tang des examens compétitifs du service civil pour recruter les nombreux bureaucrates requis pour gouverner une importante population sédentaire. Toutefois, à cause de suspicions sur ce système ouvertement chinois, peu de diplômés de ces examens sont placés à des postes gouvernementaux. La loyauté, un vestige des coutumes des steppes, reste une qualité importante pour décrocher un poste, même dans la Chancellerie du Sud.

Malgré l'intelligence de son innovation administrative, elle ne rencontre pas de totale approbation au sein de l'élite Khitane. Ils pensent, à juste titre, que le développement d'un système impérial de style chinois va sérieusement nuire à leurs intérêts dans la société khitane. Donc beaucoup de membres de cette élite, dont des membres de la propre famille d'Abaoji, se rebellent contre cette loi. Cela durera neuf ans.

En 916, Abaoji tente d'instituer une autre innovation stabilisante, empruntant la notion chinoise de primogéniture. Il nomme son fils aîné, le prince Bei, héritier présomptif, une première dans l'histoire khitane. Toutefois, malgré le support d'Abaoji pour ce système, il ne sera pas vraiment appliqué avant la fin du Xe siècle.

En 918, le gouvernement occupe une nouvelle cité fortifiée qui sert de capitale aux Liao. Appelée Shangjing (上京, Capitale Suprême), elle ne sert pas seulement de centre administratif du nouveau empire, mais elle contient également un district commercial appelé Ville chinoise (Hancheng, 漢城 ; à ne pas confondre avec 'ancien nom en Chinois de Séoul qui était le même). La ville est construite sur un site sanctifié par le peuple Khitan en amont de la rivière Shira Muren.

Plus de trente cités fortifiées sont construites, dont quatre capitales additionnelles qui servent de capitales régionales pour les quatre autres régions de l'empire. Une capitale orientale est construite près de l'actuelle ville de Liaoyang. Après l'absorption des Seize préfectures dans l'empire, une capitale occidentale est construite près de Datong, alors que la capitale du sud est construite sur l'actuelle ville de Pékin. À ces capitales, s'ajoute une capitale centrale. Ces villes ne sont pas seulement des capitales pour leurs régions respectives, mais elles servent également de centres commerciaux et apporte une importante richesse à la dynastie Liao.

Droit

La loi durant la dynastie Liao s'applique différemment entre les Chancelleries du Nord et du Sud. La Chancellerie du Nord est dirigées par le clan consort Xiao, gardant ainsi un caractère des steppes.

Le clan Yelü, qui gouverne la Chancellerie du Sud est considéré comme plus sinisé. À l'origine, la justice n'est pas délivrée de façon équitable aux habitants Chinois de l'empire. Cela change à partir de 989. En 994, des Khitans ayant commis un des dix grands crimes sont ainsi punis selon la loi chinoise. Ceci indique une transition d'une « loi éthnique » vers une « loi territoriale. »

Société et culture

Les arts sous la dynastie Liao

-

Le Buddha Amitabha (Amituofo). Marbre, H env. 100 cm. Hebei. Dans le style des Qi du nord (550 – 578). Liao. Musée Cernuschi[1]

-

Parure funéraire masculine [5]. Bronze et argent dorés H 24,1cm (masque) 23,7cm (coiffe). Chine du nord (Mongolie intérieure?) 1er quart du XIIe siècle. Musée Cernuschi[2]

-

Parure funéraire féminine. Bronze et argent dorés, H 23cm (masque), 30.3cm (coiffe). Chine du nord (Mongolie intérieure?) 1er quart du XIIe siècle. Musée Cernuschi[3]

-

Bodhisattva Avalokitesvara (Guanshiyin), Shanxi. 11e-12e s. Liao. Bois polychrome, H : 241.3 cm. Nelson-Atkins Museum of Art[4]

-

Vase portant une forme de tête d'oiseau. Liao. Grès à glaçure jaune. Honolulu Academy of Arts

-

Flasque imitant un sac de cuir. Grès à glaçure jaune. Liao. Victoria and Albert Museum.

Religion

Au moment à Abaoji prend le contrôle des Khitans au début du Xe siècle, une majorité de la population Khitan s'est convertie au bouddhisme[6]. Le bouddhisme est pratiqué tout au long de la dynastie Liao. Des monastères sont construits durant le règne du premier empereur, Taizu et le bouddhisme est particulièrement important durant les règnes des empereurs Shengzong, Xingzong et Daozong[7].

Les érudits bouddhistes vivant à cette époque prédisent que le mofa (末法), un âge durant lequel trois trésors du bouddhisme seront détruit, a commencé en 1052. Les précédentes dynasties dont les dynasties Sui et Tang, ont aussi été concernées par le mofa, bien que les prédictions sur le début de cette période diffèrent de celle des Liao. Dès les débuts de la dynastie Sui, des efforts sont engagés pour préserver les enseignements bouddhistes en les gravant dans la pierre ou en les enterrant. Ces efforts continuent sous la dynastie Liao avec l'empereur Xingzong qui finance plusieurs projets dans les années précédent directement 1052[8].

Des preuves provenant des fouilles de sépultures Liao indiquent des pratiques animistes et shamanistes ont fusionné avec le Bouddhisme et d'autres pratiques dans les cérémonies de marriage et de funérailles. À la fois des sacrifices animaux et humains ont été trouvés dans des tombes Liao, à côté de pratiques bouddhistes. Des indications d'influences taoïstes, zodiaques et zoroastriennnes ont également été trouvées sur des sites funéraires Liao[9].

Langues écrites et parlées

La langue parlée Khitan est un membre de la famille des langues altaïques. La langue ressemble à une subdivision de la langue mongole, mais partage certains termes avec la langue turcophone parlée par les Ouïghours, qui partagent les steppes du nord de l'Asie avec les Khitans depuis plusieurs centaines d'années[10].

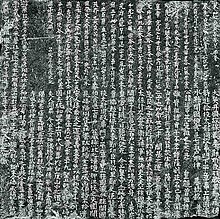

Avant leur conquête du nord de la Chine et l'établissement de la dynastie Liao, les Khitans ne possèdent pas de langue écrite. En 920, les deux premiers textes Khitans, n grand écriture khitane, sont développés. Un second texte, en petite écriture khitane, apparaît en 925[11]. Ces deux textes se basent sur la même langue parlée et contiennent un mélange de logogrammes et de phonographes[12]. Malgré les similitudes avec les sinogrammes, les textes Khitans sont fonctionnellement différents des Chinois[11]

Peu de documents écrits à la fois en petite et grande écriture khitane ont survécu jusqu'à aujourd'hui. La plupart des écrits survivants sont des épitaphes sur des tablettes en pierre, ainsi que des inscriptions sur des pièces, miroirs et sceaux. Juste un seul manuscrit en grande écriture khitane est connu (Nova N 176)[13]. Les empereurs Liao pouvaient lire le Chinois. Alors que certains ouvrages chinois ont été traduits en Khitan durant la dynastie Liao, les classiques confucianistes, qui servaient pourtant de guide à l'administration en Chine ne semblent pas l'avoir été[14].

Statut des femmes

Le statut des femmes durant la dynastie Liao change beaucoup, alant de la tradition Khitan plus égalitaire vers la tradition des Chinois Han. Les Chinois Han vivant sous la dynastie Liao ne sont pas forcés d'adopter les pratiques des Khitans et bien que la plupart vont les suivre, la grande majorité ne le fera pas[15].

Contrairement à la société Han, qui a une stricte séparation des responsabilités selon le sexe et qui place la femme dans un rôle très asservi envers l'homme, les femmes khitan de la dynastie Liao ont accès à la plupart des mêmes fonctions que les hommes[16]. Les femmes khitan apprennent comment chasser et comment gérer les troupeaux, les finances et la propriété pendant que les hommes sont parti à la guerre[16],[17],[18]. Les femmes des classes élevées peuvent occuper des postes gouvernementaux ou militaires[18].

Les libertés sexuelles des Liao contrastent nettement avec celles des Chinois Han. Les femmes Liao des classes aisées, comme celles des Chinois Han, subissent des mariages forcés, parfois dans des buts politiques[19],[20]. Toutefois, les femmes des classes plus modestes n'ont pas de mariages arrangés et attirent les prétendants en chantant ou dansant dans les rues. Les chansons servent d'auto-propotion, puisque les femmes y parlent de leur beauté, de leur statut familial et des compétences domestiques. La virginité n'est pas requise pour un mariage sous les Liao et beaucoup de femmes Liao sont sexuellement libres avant le mariage, ce qui est profondément différent dans les croyances des Chinois Han[19]. Les femmes Khitan ont le droit de divorcer de leurs maris et peuvent se remarier après le divorce[18].

L'enlèvement de femmes en âge de se marier est courant sous la dynastie Liao. les hommes Khitan de toutes les classes sociales participent à cette activité et les victimes sont aussi bien Khitans que Hans. Dans certains cas, il s'agit d'une étape dans le processus de séduction, où la femme accepte l'enlèvement et le rapport sexuel résultant. Puis le ravisseur et sa victime retournent dans le famille de la femme pour annoncer leur intention de se marier. Ce procédé est connu sous le nom de baimen (拜門). Dans d'autres cas, l'enlèvement n'est pas consenti et il en résulte un viol[21].

Pratiques matrimoniales

Dans la tradition Liao, les fiançailles sont vues comme aussi sérieuses, voire parfois plus importantes, que le mariage lui-même et il est donc difficile des les annuler. Le jeune marié doit s'engager à travailler pendant trois années dans la famille de son épouse, dédommager en argent sa belle-famille et offrir de généreux cadeaux à la famille de la mariée. À la fin des trois années, le futur marié est autorisé à ramener la marié chez lui et la jeune mariée coupe généralement les liens avec sa famille[22].

Les pratiques matrimoniales des Khitans diffèrent de celles des Chinois Han en plusieurs points. Les hommes de l'élite tendent à épouser des femmes de la génération de leurs supérieurs. Même si cela ne signifie pas forcément qu'il va y avoir un écart d'âge important entre le mari et la femme, c'est souvent le cas. Sous le règne du clan Yelü, l'âge moyen des garçons mariés est de seize ans, alors que l'âge auquel se marient les filles est entre seize et vingt deux ans. Bien que rare, certains enfants se marient à douze ans, aussi bien pour un garçon que pour une fille[23]. Une sorte particulière de polygamie appelée sororat, dans laquelle un homme peut se marier avec deux ou plus de femmes si elles sont sœurs, est couramment pratiqué dans les élites[18],[24]. La polygamie n'est pas restreinte au sororat car des hommes peuvent avoir plus de trois femmes dont toutes ne sont pas des sœurs. Le sororat continue à être pratiqué tout au long de la dynastie Liao, malgré les lois en bannissant la pratique[24]. Au cours de la dynastie, l'élite Liao s'éloigne de la polygamie vers le modèle des Chinois Han consistant à avoir une seule femme et une ou plusieurs concubines[24], ceci afin d'égaliser le plus possible le processus d'héritage[18].

Bibliographie

Ouvrages utilisés pour la rédaction de l'article

En Français

- (fr) Danielle Elisseeff, Histoire de l'art : De la Chine des Song (960) à la fin de l'Empire (1912), Paris, École du Louvre, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux (Manuels de l'École du Louvre), , 381 p. (ISBN 978-2-7118-5520-9) Ouvrage de référence, bibliographie et Sites Internet.

En Anglais

- (en) Michal Biran, The Empire of the Qara Khitai in Eurasian History: Between China and the Islamic World, Cambridge University Press, (ISBN 0521842263).

- (en) Patricia Buckley Ebrey, The Cambridge Illustrated History of China, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 9780521669917).

- (en) Herbert Franke et Denis Twitchett, The Cambridge History of China, Volume 6, Alien Regime and Border States, 907-1368, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 0521243319), « Introduction », p. 1-42.

- (en) Jacques Gernet, A History of Chinese Civilization, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 9780521497817).

- (en) Linda Cooke Johnson, Women of the Conquest Dynasties, Honolulu, University of Hawai'i Press, (ISBN 9780824834043).

- (en) Daniel Kane, The Kitan Language and Script, Leiden, Brill, (ISBN 9789004168299).

- (en) Frederick W. Mote, Imperial China: 900–1800, Cambridge, Harvard University Press, (ISBN 0674445155).

- (en) Hsueh-Man Shen, « Realizing the Buddha's "Dharma" Body during the Mofa Period: A Study of Liao Buddhist Relic Deposits », Artibus Asiae, vol. 61, no 2, , p. 263-303 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Paul Jakov Smith, « Shuihu zhuan and the Military Subculture of the Northern Song, 960–1127 », Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 66, no 2, , p. 363-422 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Nancy Shatzman Steinhardt, « Liao: An Architectural Tradition in the Making », Artibus Asiae, 1/2, vol. 54, , p. 5-39 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Nancy Shatzman Steinhardt, Liao architecture, Honolulu, University of Hawai'i Press, (ISBN 9780824818432).

- (en) Peter Turchin, Jonathan M. Adams et Thomas D. Hall, « East-West Orientation of Historical Empires and Modern States », Journal of World-Systems Research, vol. 12, no 2, , p. 219–229 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Denis Twitchett et Klaus-Peter Tietze, The Cambridge History of China, Volume 6, Alien Regime and Border States, 907-1368, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 0521243319), « The Liao », p. 43-153.

- (en) Karl A. Wittfogel et Chia-Sheng Feng, « History of Chinese Society Liao (907-1125) », Transactions of the American Philosophical Society, vol. 36, , p. 1-752 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Elina-Qian Xu, Historical development of the pre-dynastic Khitan, Helsinki, University of Helsinki, (ISBN 9521004983, lire en ligne).

Autres ouvrages sur le sujet

En Français

- (fr) Jacques Gernet, Le Monde chinois. Tome 2, L'époque moderne Xe-XIXe siècle, Paris, Armand Colin. Pocket, Agora, , 378 p. (ISBN 2266161334).

- (fr) John K. Fairbank, Merle D. Goldman, Histoire de la Chine - Des origines à nos jours, Paris, Tallandier, , 749 p. (ISBN 9782847346268). Titre original : China, A New History, 1992, 1996, 2006 Harvard College.

- (fr) Gilles Béguin, L'art bouddhique, Paris, CNRS (éditions), , 415 p. (ISBN 978-2-271-06812-5).

En Anglais

- (en) Jennifer Holmgren, « Marriage, Kinship and Succession under the Ch'i-tan Rulers of the Liao Dynasty (907-1125) », T'oung Pao, second, vol. 72, , p. 44-91 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Samuel Adrian Miles Adshead, China in World History, New York, St. Martin's Press, (ISBN 0312225652).

Annexes

Articles connexes

- Dynastie Jin

- Dynastie Tang

- Période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes

- Dynastie Song

- Kara-Khitans

Liens externes

- (en) « "Gilded Splendor" - Liao Dynasty art at Asiasociety.org » (consulté le ).

- (en) « Professor Valerie Hansen's lecture on the Liao at the University of Minnesota » (consulté le ).

Notes et références

- (en) (zh) 愛新覚羅烏拉熙春 (Aisin-Gioro Ulhicun), « The State Name of the Liao Dynasty was not “Qara Khitai (Liao Khitai )”: with Presumptions of Phonetic Values of Khitai Large Script and Khitai Small Script (遼朝國號非「哈喇契丹(遼契丹)」考:兼擬契丹大字及契丹小字的音値) » (consulté le ).

- (en) (zh) 愛新覚羅烏拉熙春 (Aisin-Gioro Ulhicun), « Original Meaning of Dan gur in the Khitai Scripts: with a Discussion of the State Name of the Dongdanguo (契丹文dan gur與「東丹國」國號:兼評劉浦江「再談“東丹國”國号問題」) » (consulté le ).

- Steinhardt 1994, p. 5.

- Ebrey 1996, p. 166.

- Danielle Elisseeff 2010, p. 126-127, pour les deux parures funéraires.

- Mote 1999, p. 43.

- Shen 2001, p. 264-265.

- Shen 2001, p. 266-269.

- Johnson 2011, p. 53 et 84.

- Mote 1999, p. 34.

- Kane 2009, p. 2-3.

- Kane 2009, p. 167-168.

- (ru) Viacheslav P. Zaytsev, « Рукописная книга большого киданьского письма из коллекции Института восточных рукописей РАН », Письменные памятники Востока, vol. 2, no 15, , p. 130–150 (ISSN 1811-8062, lire en ligne).

- Franke et Twitchett 1994, p. 31-36.

- Johnson 2011, p. xvii–xviii.

- Johnson 2011, p. 33–34.

- Wittfogel et Feng 1946, p. 199.

- Mote 1999, p. 76.

- Johnson 2011, p. 85–87.

- Johnson 2011, p. 97.

- Johnson 2011, p. 86–88.

- Johnson 2011, p. 90-92

- Johnson 2011, p. 98.

- Johnson 2011, p. 99-100.

![Le Buddha Amitabha (Amituofo). Marbre, H env. 100 cm. Hebei. Dans le style des Qi du nord (550 – 578). Liao. Musée Cernuschi[1]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Cernuschi_Museum_20060812_098.jpg/84px-Cernuschi_Museum_20060812_098.jpg)

![Parure funéraire masculine [5]. Bronze et argent dorés H 24,1cm (masque) 23,7cm (coiffe). Chine du nord (Mongolie intérieure?) 1er quart du XIIe siècle. Musée Cernuschi[2]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Parure_fun%C3%A9raire_masculine._Liao_%28907_-_1125%29._Mus%C3%A9e_Cernuschi.jpg/90px-Parure_fun%C3%A9raire_masculine._Liao_%28907_-_1125%29._Mus%C3%A9e_Cernuschi.jpg)

![Parure funéraire féminine. Bronze et argent dorés, H 23cm (masque), 30.3cm (coiffe). Chine du nord (Mongolie intérieure?) 1er quart du XIIe siècle. Musée Cernuschi[3]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Parure_fun%C3%A9raire_f%C3%A9minine._Liao_%28907_-_1125%29._Mus%C3%A9e_Cernuschi.jpg/71px-Parure_fun%C3%A9raire_f%C3%A9minine._Liao_%28907_-_1125%29._Mus%C3%A9e_Cernuschi.jpg)

![Bodhisattva Avalokitesvara (Guanshiyin), Shanxi. 11e-12e s. Liao. Bois polychrome, H : 241.3 cm. Nelson-Atkins Museum of Art[4]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Liao_Dynasty_Avalokitesvara_Statue_Clear.jpeg/90px-Liao_Dynasty_Avalokitesvara_Statue_Clear.jpeg)