Kitesurf

Le kitesurf est un sport nautique de traction consistant à glisser avec une planche sur une étendue d'eau tracté par un cerf-volant de traction. Le kitesurfeur pilote à l'aide d'une barre une aile souvent gonflable reliée généralement par quatre lignes d'une vingtaine de mètres. La planche peut être un twintip inspirée du wakeboard dont l'avant et l'arrière sont symétriques, ou un surf de taille réduite.

Dénomination

Souvent appelé flysurf à l'origine, il peut l'être par son appellation anglaise kiteboard, voire abrégé kite pour l'aile en anglais. Les termes préconisés par la Commission générale de terminologie et de néologie au lieu de ces anglicismes sont planche volante ou la planche aérotractée. De même, le pratiquant est appelé aéroplanchiste, le mountainboard Planche terrestre aérotractée et le snowkite Planche à neige aérotractée[1].

Historique

Le kitesurf a été imaginé par plusieurs inventeurs dès les années 1960. A la suite d'un travail d'expérimentation pour améliorer la voile, les frères Quimperois Dominique et Bruno Legaignoux déposent le brevet de l'aile courbe à structure gonflable le 16 novembre 1984[2].

Ils créent la société Wipikat en 1993 pour commercialiser un petit bateau gonflable accompagné d'une aile de traction. Ils l'arrêtent en 1995 mais Emmanuel Bertin teste leurs voiles à Maui avec Laird Hamilton. En avril 1997, il fait la une de Wind Magazine, magazine de planche à voile tiré à 70 000 exemplaires, sur les vagues de Hawaï. Raphaël Salles utilise des petites planche de funboard en 1998-1999 avec la mise au point de Laurent Ness, puis Franz Olry a fait progresser les twin-tip qui ont démocratisé l'usage du sport[3].

Les Legaignoux lancent Wipika en juin 1997 pour commercialiser des barres de traction et ailes produites par NeilPryde parapente en France, fabrication transférée en 1998 chez Lam Sails, fabricant de parapente en Chine. Une licence est accordée à Naish en 1999, NeilPryde en 2000 puis Slingshot, Ricci et Bic avec Takoon en 2003. Les ventes d'ailes sont passées de 100 exemplaires en 1997 à 500 en 1998, 2 000 en 1999, 6 000 en 2000, 15 000 en 2001, environ 100 000 en 2010. Il y a 30 pratiquants en 1996 mais le nombre d'élèves passe de 500 en 1998 à 4 000 en 2001 et il y a 12 000 pratiquants en France en 2010. Le premier championnat international a lieu en 2000 et le premier français, de freestyle, a lieu en 2001[3].

En 1998, la Fédération française de vol libre créée la formation de moniteur : il y en a 258 en 2010 dont depuis 2003 155 ayant un BPJEPS, diplôme d’État. En 2002, la Fédération française de voile envisage l'intégration du kitesurf mais le ministère de la Jeunesse et des Sports délègue la gestion du sport à la FFVL le 3 janvier 2003. En novembre 2001, L’International Kiteboarding Organisation est issu du Wipika School Network établi en 1999. Lors du développement de 2000 à 2003, quelques accidents mortels incitent la FFVL a établir une norme pour les sécurités publiée par l'Afnor en 2005 : un largueur de barre qui neutralise l'aile puis un second largueur de voile en cas extrême. Les ailes continuent à s'améliorer de 2003 à 2009 : en 2005, l’aile de type bow permet une traction plus équilibrée[3].

Des sports comparables utilisent des cerf-volants de traction avec d'autres véhicules : sur l'eau avec des embarcations plus importantes comme des canoës kayak ou des catamarans, sur neige avec le snowkite, sur terre avec un mountainboard, avec un petit char à cerf-volant où l'on est assis ou encore avec des patins à roulettes équipés de pneumatiques. Après avoir été annoncé en régate homme et femme en remplacement du windsurf pour les Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro par la fédération internationale de voile le 5 mai 2012[4], le kitesurf a été abandonnée au profit de la planche à voile RS:X[5].

Spots

La pratique du kitesurf exige des sites adaptés, notamment en termes d'espace, permettant au pratiquant de dérouler ses lignes au sol sans risque pour lui et pour les autres. Des accidents, parfois mortels, et la difficulté de coexistence avec les autres sports historiquement dominants tels le surf ou la planche à voile ont conduit à son interdiction sur certaines plages.

Équipements

Aile

L'aile est dirigée par une barre sur laquelle les lignes arrière sont fixées; les lignes avant agissent pour la traction, celle-ci est fournie au kitesurfeur grâce à un harnais.

Grâce à l'aile, les pratiquants de ce sport peuvent faire des sauts allant parfois jusqu'à 20 mètres au-dessus de l'eau. La surface d'aile se situe généralement entre 5 m2 et 18 m2, même si des ailes de 50 m2 ont aussi été expérimentées. Deux grands types d'ailes sont utilisés :

- aile à caissons : ces profils souples sont inspirés du parapente. Les caissons de l'aile se gonflent naturellement, sous l'action du vent. Les ailes à caissons sont davantage utilisées pour la traction terrestre. Les dernières évolutions, équipées de clapets, autorisent le redécollage sur l'eau. Elles sont alors appelées ailes à caissons marines. À traction équivalente, elles peuvent être plus petites. Ce type d'aile est généralement plus rapide à gréer parce qu'il ne nécessite pas de gonflage. Il existe aussi les ailes twin skin, qui se gonflent grâce à une fermeture qui laisse entrer l'air. Ces ailes autorisent le redécollage sur l'eau de manière très simple.

- aile à boudin : brevet international déposé par les frères Legaignoux en 1984. Le principe consiste en une structure gonflable à l'aide d'une pompe, qui modèle le profil de l'aile et lui permet de redécoller de l'eau. Il en existe aujourd'hui trois types:

- en forme d'arche (ou C-shape), généralement en 5 lignes. (ex : North Vegas, Slingshot Fuel). C'est le type encore le plus courant aujourd'hui (avec néanmoins de récentes innovations chez Naish avec la Sigma-shape, et chez F-one avec le Delta-shape).

- les ailes plates ou hybrides : nommées ainsi en raison de leur allure. Elles permettent notamment une plus grande sécurité, grâce à une possibilité très importante de réduction de la puissance. Pour ce faire, les ailes plates disposent généralement d'un grand border-choquer. Il suffit de pousser la barre pour réduire instantanément la traction. (ex : Best waroo - Genetrix Hydra - Cabrinha Crossbow - Airush Halo EH)

- les hybrides : qui sont un intermédiaire entre aile plate et aile en arche. (ex : North Rebel). Une aile hybride a une forme classique en C, mais utilise un bridage se rapprochant d'une aile plate, pour un depower important.

La barre

C'est la partie par laquelle on contrôle les mouvements de l'aile. Elle est plus ou moins grande en fonction de la taille de l'aile. On y attache 2 ou 4 lignes pour contrôler l'aile et gérer la puissance. Pour les nouvelles ailes, on trouve souvent une 5e ligne utilisée pour améliorer la sécurité et le contrôle de l'aile.

Incidence

Les lignes permettent de réguler la puissance en jouant sur l'angle d'incidence de l'aile. Ces avants sont accrochés au harnais. Un système de sécurité permet, en cas d'urgence, de se désolidariser de l'aile.

La longueur des avants est fixe, alors que celle des arrières a justement vocation à être sans cesse modulé en cours de navigation en tirant ou poussant la barre. Ce principe consistant à pouvoir augmenter ou diminuer la puissance de traction de l'aile s'appelle le border/choquer.

Il faut bien comprendre que l'incidence de l'aile est fonction de la longueur des lignes avants par rapport aux arrières. Il serait en effet évidemment inutile de raccourcir les avants si on fait de même avec les arrières dans le même temps.

Lorsqu'on raccourcit les avants ou allonge les arrières, on dit alors que l'aile devient piqueuse. Dans le cas contraire, on dit que l'aile devient cabreuse.

Planche

On distingue deux grandes familles de planche, les directionnelles et les bidirectionnelles.

À l'origine du kitesurf, vers 1995, les premiers utilisateurs étaient généralement issus de deux sports le surf et le windsurf. Ainsi les premières planches utilisées pour le kitesurf furent donc des planches directionnelles. En 1998, des planches de série spécifiques au kitesurf sont apparues sur le marché. Elles conservaient la forme et les proportions des planches de surf et étaient munie de trois footstraps issues du windsurf.

Les années suivantes des planches inspirées du wakeboard sont apparues à leurs tours. Elles sont plus petite, parfaitement symétrique et surtout bidirectionnelle. Ainsi les kitesurfeurs s’affranchissent du changement de position lors d’un virage.

En quelques années le public et les écoles adoptent très largement les planches bidirectionnelles, qui sont appelées par leurs noms anglais twin-tips. Malgré la domination écrasante des twin-tips, les planches de type surf sont encore utilisées et très appréciées dans certaines conditions, notamment les vagues.

Les pieds du kitesurfeur sont maintenus sur la planche grâce aux foot-straps. Il s’agit de demi-anneaux en tissus et mousse fixés sur un socle en plastique mou.

Les twin-tips ont généralement 4 ailerons, un à chaque extrémité de la planche d'une taille allant de 3 à7 cm. Les planches directionnelles, comme les planches de surf, ont soit un soit trois ailerons, situés à l'arrière de la planche, d'une longueur pouvant atteindre 20 cm.

Les twin-tips sont aussi souvent munies d'une poignée au centre de la planche. Celle-ci était à l'origine destinée au transport de la planche, puis la poignée est vite devenue un accessoire utile au freestyle, notamment pour les sauts pendant lesquels le kitesurfeur retire la planche de ses pieds. C'est la raison pour laquelle la poignée a été interdite dans plusieurs compétitions, car elle simplifie certaines figures de freestyle que d'autres effectuent sans son aide.

Tout comme au surf le kitesurfeur peut s’équiper d’un leach. Il s’agit d’un cordon reliant la planche à la cheville de l’utilisateur. Ceci permettant d’éviter au kitesurfeur d’éloigner sa planche lors d’une chute. Cependant le port du leach peut s’avérer dangereux. En effet lors d’une chute et avec la vitesse le leach se tend et renvoie la planche sur le kitesurfeur. Elle peut alors engendrer des blessures particulièrement graves en cas de choc avec la tête. Il est alors très recommandé de se munir d'un casque lorsque qu'on porte un leach.

Harnais

Contrairement à la planche à voile, le harnais est un élément indispensable en kitesurf. En effet, si le kitesurfer lâche la barre sans être rattaché à l'aile par un moyen quelconque, l'aile va s'envoler parfois très loin et, sans parler de la perte du matériel, risquant ainsi de blesser des personnes qui la recevraient.

Il existe deux types de harnais en kitesurf :

- Ceinture, ou Dorsal : comme son nom l'indique, ce harnais ne passe qu'autour du bassin et non sous les fesses, contrairement au harnais culotte.

- Culotte : à la manière d'un baudrier d'escalade, celui-ci passe sous les fesses et évite ainsi souvent les maux de dos au rider. On le recommande généralement aux débutants pour cette raison.

Sécurité

Il est fortement recommandé à toute personne qui désire débuter le kitesurf de le faire par l'intermédiaire d'une école. Des règles de sécurité essentielles, comme l'anticipation, sont à respecter pour éviter des accidents graves, voire mortels. En effet, une utilisation inadéquate du matériel de kitesurf peut rendre ce sport extrêmement dangereux, autant pour l'utilisateur que pour son environnement. Au cours de son stage d'initiation qui dure en moyenne une semaine, le débutant apprendra les règles de sécurité de base, comment décoller son aile, comment faire ses premiers bords, comment faire redécoller son aile si celle-ci vient à tomber dans l'eau, et tout ce qui sera nécessaire à une pratique du kitesurf en toute sécurité.

À la suite de plusieurs accidents mortels, la France a décidé sur l'initiative de la DGCCRF (répression des fraudes) en 2003 de créer une norme pour le matériel. Une commission a été constituée par l'Afnor en juillet 2003, regroupant les fédérations sportives concernées (la Fédération française de vol libre, la Fédération française de parachutisme, l'École nationale de ski et d'alpinisme), des responsables de la DGCCRF et du ministère de la Jeunesse et des sports, la Fédération des industries nautiques et des fabricants de matériels et d’accessoires de sécurité.

Parmi les solutions retenues, citons :

- la planche ne doit pas être reliée au surfeur par un leash pour éviter un retour de planche. En effet en cas de saut raté, la planche peut venir heurter le visage du surfeur si elle est reliée par un leash.

- la possibilité d'annuler d'urgence la traction (en cas de rafale de vent ou d'approche d'une zone dangereuse), tout en restant relié à l'aile (pour éviter que l'aile ne cause un dommage en s'envolant) ;

- la possibilité de détacher l'aile en dernière extrémité.

- modifications du cadre de pratique des planches aérotractées (kitesurf)[6]

L'amélioration du niveau moyen de pratique et l'apparition d'un matériel plus sûr dans un avenir proche permettront au kitesurf de poursuivre son développement dans les meilleures conditions. De plus en plus, les kitesurfs se font dans des matériaux composites de meilleures qualités. Mais cela s'améliore beaucoup avec la technicité et la sécurité proposé par les derniers modèles, notamment les ailes plates, et leur capacité à limiter grandement la puissance de l'aile en lâchant la barre. Le Kitesurf reste une pratique à risques, avec 7 décès en France en 2011 : 6 en dehors de la fédération et 1 parmi les 25764 licenciés.[7]

Types

- 5e ligne : en plus des quatre lignes de contrôle de l'aile, une cinquième ligne (corde) est reliée au bord d'attaque de l'aile. Ainsi, si le kitesurfer se sent en danger, il lui suffit de larguer son système de sécurité. L'aile n'est alors plus tenue que par le bord d'attaque via la cinquième ligne : elle se met alors en "drapeau" et exerce ainsi beaucoup moins de traction (voire plus du tout) et tombe rapidement vers l'eau ou le sol.

Cette 5ème ligne sert aussi à décoller ou poser une aile seul, et facilement, en tirant sur la 5ème ligne, l'aile se retourne et décolle ou inversement Sans 5ème ligne, ces opérations se montrent délicates.

Disciplines

Freestyle

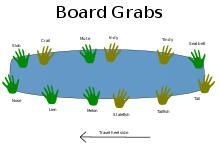

Le freestyle consiste, en sautant, à effectuer des figures avec l'aile en position haute, c'est-à-dire au dessus de soi (on dit en terme technique que l'aile est à midi 12h, l'aile étant imagée par l'aiguille d'une montre, ce qui indique la position de l'aile au dessus de soi). Il peut également s'appeler le freestyle old-school des débuts du kite (big air, hang time et grabs).

Vagues

Cette discipline, parfois appelée surfkite s'apparente au surf. Il s'agit, après être remonté au peak en kitesurf, de tracer les plus belles courbes dans les vagues. Plusieurs formats de compétition existent.

Freeride

Le freeride qualifie la pratique courante du kitesurf. Pas de but précis si ce n'est la recherche de sensations, d'émotions et de plaisir. Cette pratique est comparable à celle d'un skieur lambda dans une station de ski. Les formes les plus radicales de cette pratique sont la randonnée en kitesurf[8] et le kite-bivouac[9].

Wakestyle

Le wakestyle (ou aussi appelé le freestyle new-school) consiste, en sautant, à exécuter des figures avec l'aile en position basse souvent décrochée du harnais, qui s'inspire des figures du wakeboard.

Vitesse

La vitesse consiste à parcourir, avec élan, une distance de 500m le plus rapidement possible.

Longue distance

La longue distance est une régate. Plusieurs dizaines de participants s'élancent dans un parcours dépendant des conditions météo: la plupart du temps un triangle olympique, mais parfois un parcours dos au vent en W ou encore un simple aller-retour.

Kitefoil

Egalement appelé foilboard, le kitefoil consiste à naviguer avec un hydrofoil (ou foil) fixé sous une planche. L'utilisation d'un hydrofoil permet de remplacer la poussée d'archimède d'une planche traditionnelle par la portance liée à la géométrie de cet aileron. La conséquence directe est donc l'emploi d'ailes de surfaces plus petites. Le kitefoil est souvent utilisé dans des conditions de vents légers.

Records

Le 18 septembre 2008, lors du « Luderitz Speed Challenge »[10] en Namibie, le kitesurf devient l'engin à voile le plus rapide sur l'eau. Le World Sailing Speed Record Council[11] (WSSRC) valide la tentative de l'américain Robert Douglas à 49,84 nœuds (92,30 km/h). Quelques jours plus tard, le 3 octobre 2008 le français Sébastien Cattelan est le premier à franchir le cap des 50 nœuds tant recherché des chasseurs de vitesse sur l'eau à la voile. Sa tentative est validée par le WSSRC à 50,26 nœuds (93,08 km/h). Ce record à la voile est battu le lendemain, le 4 octobre 2008 par le français Alex Caizergues avec une tentative validée par le WSSRC à 50,57 nœuds (93,66 km/h).

Ce record a été battu le vendredi 4 septembre 2009 en rade d'Hyères par L'Hydroptère ; 51,36 nœuds sur 500 mètres et 48,72 nœuds sur un mille nautique. Le 12 octobre 2010, Alexandre Caizergues et le kitesurf sont de nouveaux les plus rapides à la voile sur l'eau en passant la barre mythique des 100km/h avec un record établi à 54,10 nœuds (100,19 km/h). Rob Douglas détient depuis la fin octobre 2010 le record du monde de vitesse effectué en namibie avec 55,65 nœuds (103,06 km/h)[12].

Pratiquants notoires

- Rodolphe MacKeene

- Valentin Rendina

- Andre Phillip

- Yoann Lavigne (France)

- Emmanuel Bertin

- Aaron Hadlow, (quintuple champion du monde)

- Jérémie Eloy

- Julien Kerneur (France), champion du monde PKRA (Professional Kiteboard Riders Association) en 2010 et 2011 en catégorie race, champion de France 2011 et champion d'Europe 2011 également en race. Champion du monde slalom 2012 à Sylt, en Allemagne ,3ème championnat du Monde race et second du classement national 2012

- Mallory de la Villemarqué

- Soufiane Hamaini

- Alexandre Caizergues

- Sébastien Garat

- Ruben Lenten

- Athiel Anthony (Françe) championnat de France 2001, championnat d'Europe 2003 4ème , kpwt 2002 2003

- Gisela Pulido (en 2004 championne a 11 ans du KPWT feminine, en août 2008 gagne sa 5e victoire consecutive comme championne du monde)

- Bruna Kajiya (Championne du monde chez les femmes en 2009)

- Kevin Langeree (Champion du monde en 2009)

- Youri Zoon (Champion du monde en 2011)

Références

- Journal officiel de la République française, 26 novembre 2008

- « L'histoire du Kitesurf », Dominique et Bruno Legaignoux

- Yves Belliard, DRJSCS Bretagne et Claude Legrand, Université de Poitiers, « Le kitesurf, une innovation française », Revue Espaces n°280,

- « Le kite est olympique : la FFVL prête à relever le défi », FFVL,

- « Le kitesurf n’est pas encore olympique », FFVL,

- modifications du cadre de pratique des planches aérotractées (kitesurf)

- « Accidentologie du kite : bilan 2011 », FFVL,

- Récit d'une session de randonnée en kitesurf

- Récit de randonnée

- Site officiel de l'événement Luderitz Speed Challenge 2008

- Site officiel de l'organisme international de validation des records à la voile

- Rob Douglas flashé à 55.65 nœuds !

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

- Section Kite de la FFVL

- Site officiel de Charlotte Consorti

- Les Chroniques de Charlotte Consorti

- Les actualités sportives montpellieraines (Kitesurf)

Publications

- kitesurf magasine, 6 numéros par an

- Kiteboarder Magazine, 5 numéros par an

- Stance Magazine, 4 numéros par an, francophone et anglophone

- The Kiteboarder, anglophone, 4 numéros par an

- iksurfmag, anglophone, 6 numéros par an