Temple du nuage blanc de Pékin

| Temple du nuage blanc de Pékin | ||

arche marquant l'entrée sur le site du temple | ||

| Présentation | ||

|---|---|---|

| Culte | Taoïste | |

| Type | Temple | |

| Fin des travaux | 14ième siècle Dynastie Ming |

|

| Géographie | ||

| Pays | Chine | |

| Région | Pékin | |

| Département | Pékin | |

| Ville | Pékin | |

| Coordonnées | 39° 53′ 59″ nord, 116° 20′ 38″ est | |

| Géolocalisation sur la carte : Chine

| ||

| modifier |

||

Le temple du nuage blanc (chinois: 白云观, traditionnel: 白雲觀, pinyin: báiyún guān, anglais: "White Cloud Temple") est un temple Taoïste situé à Pékin, Chine. C'est l'une des trois "Grandes courts ancestrales" de la Voie de la Parfaite Complétude dans le Taoïsme, et a le titre de "premier temple sous le ciel".

Histoire

Le temple du nuage blanc fut fondé dans le milieu du 8ème siècle, durant la Dynastie Tang, et fut initialement appelé temple Tianchang (temple de la perpétuité céleste). Durant cette période, le temple a été parrainé et géré par l'élite du clergé. De 1125 à 1215, lorsque ce qui est maintenant Pékin était contrôlé par la dynastie Jin (1115-1234), le temple a servi de siège administratif taoïste et a joué un rôle important dans les cultes religieux d'état. En 1148, le temple fut repris par le patriarche Quanzhen Qiu Chuji, et devint le siège du mouvement Quanzhen jusqu'à l'établissement de la dynastie Ming. Il rebaptisa le temple Changchun Gong (palais de l'éternel printemps). Le successeur de Qiu, Yin Zhiping (1169-1251) construisit un monument commémoratif sur la tombe de Qiu. Ce sanctuaire devint lui-même un temple à part entière, appelé Baiyun Guan (temple du nuage blanc). Le temple a été endommagé lorsque les Mongols s'en emparèrent à la fin du 13ème siècle, et durant la dynastie Ming, le temple initial (Changchun Gong) disparu. Toutefois, le temple Baiyun Guan survécu et reprit les fonctions du temple Changchun Gong. [1] Durant les Ming, les moines de l'école Zhengyi reprirent les activités du temple, mais ils perpétuèrent les traditions Quanzhen et les cérémonies d'ordination. Le monopole Zhengyi sur le temple a continué jusqu'au 17ème siècle, moment où un maître Quanzhen, Wang Changyue (? -1680), en reprit le contrôle. Jusqu'à nos jours, le temple du nuage blanc est resté sous le contrôle des Quanzhen. [2] Au 20ème siècle, le temple a été sans abbé durant les années 1940, et a été fermé par les communistes arrivés au pouvoir en 1949. Contrairement à de nombreux autres sites historiques qui ont été endommagés au cours de la Révolution culturelle, le temple du nuage blanc a été bien protégé et est resté un lieu sûr. Aujourd'hui, c'est à nouveau un temple pleinement opérationnel et il est le siège de l'Association chinoise taoïste. [3]

Disposition des bâtiments

Comme la plupart des autre temples chinois, le temple du nuage blanc est basé sur un axe nord-sud, avec l'entrée à l'extrémité sud. Il y a cinq salles principales bâties suivant cet axe: la porte principale, la salle Yuhuang (玉皇殿), la salle Laolü(老律堂), la salle Qiuzu (丘祖殿) et la salle Sanqing (三清殿).[2] De chaque côté de l'axe principal, il y a deux axes plus petits, chacun abritant des salles dédiées à une variété de divinités. À l'arrière du complexe, il y a un jardin qui héberge la plate-forme d'ordination des prêtres.[3]

Salle Yuhuang

Cette salle fut construite une première fois en 1661 et fut reconstruite en 1788. Elle comprend trois travées de long avec un toit à pignon, et elle est flanquée de tambours et clochers.[4]

Salle Laolü

Cette salle dont la disposition est identique à la salle Yuhuang, fut initialement construite en 1456.[4] La communauté monastique y tient deux offices quotidiens et c'est la salle où les certificats d'ordination sont délivrés.[2][4]

Salle Qiuzu

Construit à l'origine pour consacrer Qiu Chuji, cette salle a été construite en 1228. Elle comprend trois travées de long avec une galerie avant.[4]

Salle Sanqing

La salle Sanqing fut construite en 1428. Il s'agit d'un duplex comprenant cinq baies et un toit à pignon. À l'étage supérieur, elle contient des statues des "Trois Purs" et à l'étage inférieur des statues des "Quatre Aides Célestes".[4]

Ordinations

Des 20 centres d'ordination Quanzhen au temps de la dynastie Qing, le temple du nuage blanc était le plus important. Pour devenir un prêtre taoïste, les novices devaient d'abord passer trois ans au temple. Ils étaient ensuite éligible pour être ordonnés. Le rituel d'ordination était extrêmement dur. Chaque novice devait subir 100 jours de formation brutale qui parfois entrainait la mort. Dans les temps modernes, cette période a été réduite à 53 jours et la formation n'était plus aussi dangereuse. Après cette période, les novices avaient des examens sur les classiques, la poésie et les préceptes taoïstes. Les novices ayant réussi ces épreuves étaient ordonnés prêtres taoïste. Durant les Qinq, 200 novices étaient en moyenne ordonnés prêtre tous les 4 ans. [3] Les cérémonies d'ordination cessèrent après 1927, mais reprirent en 1989.[5]

Festival

Chaque année, au 19ème jour du premier mois lunaire, le temple est le lieu d'un festival en commémoration de l'anniversaire de Qiu Chuji. Les fidèles pensaient qu'en ce jour Qiu reviendrait sur terre en tant qu'immortel. [3] L'origine du festival remonte à la dynastie Yuan, mais a été suspendu après que la République populaire fut créé en 1949. Le temple a été relancé dans les années 1990, et continue d'être actif à ce jour. [6]

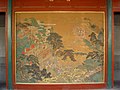

Galerie photo

Notes

- Goossaert (2008), 207.

- Goossaert (2008), 208.

- Goossaert (2008), 209.

- Qian, 142.

- Tim (2003), 419.

- Goossaert (2008), 210.

Reférences

- Goossaert, Vincent. "Baiyun Guan." in Fabrizio Pregadio, ed., The Encyclopedia of Taoism (London: Routledge, 2008), 207-210.

- Lai-Chi Tim. "Daoism in China Today: 1980-2002." The China Quarterly, 174(2003):413-427.

- Qian Yun. Taoist Buildings: Ancient Chinese Architecture. Springer, 2000.