Mode mineur

Le mode mineur est dérivé de l'ancien mode de la, dont il est l'exacte réplique (si l'on fait abstraction des degrés mobiles). La gamme de la mineur est donc l'archétype de ce mode. Le mode mineur peut revêtir trois formes :

- harmonique :

- mélodique (deux formes, ascendante et descendante, cette dernière correspondant à la gamme naturelle) :

- naturelle, ou mode relatif :

Degrés modaux et degrés mobiles

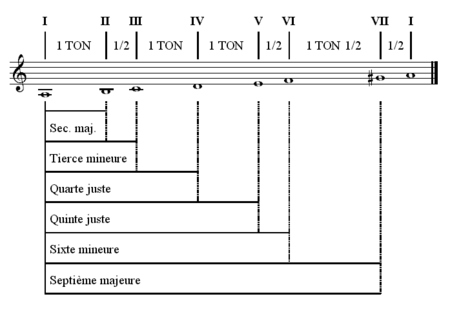

Par rapport au mode majeur, le mode mineur se caractérise fondamentalement par l'abaissement d'un demi-ton des degrés III (tierce mineure) et VI (sixte mineure), qui sont appelés pour cette raison les deux degrés modaux.

Sur le plan harmonique, les principaux accords (ici, notés en do mineur) vont être :

- l'accord de tonique, mineur : Do-Mib-Sol ;

- l'accord de sous-dominante, mineur : Fa-Lab-Do ;

- et l'accord de dominante, toujours majeur : Sol-Si-Ré (éventuellement septième avec un Fa).

En ce qui concerne les notes de la gamme, le mode mineur module donc au demi-ton supérieur à partir de la quinte ; et les mélodies modulent vers le bas d'un ton à partir de la quarte. Sur le plan de la gamme mineure, cet abaissement de la tierce fait passer les intervalles de la quarte inférieure (Do-ré-mi-Fa) d'un état (1-1-1/2, Do-Re-Mi-Fa) à un état (1-1/2-1, Do-Ré-Mib-Fa), guère problématique sur le plan mélodique.

Mais il faut remarquer que sur le plan harmonique, le La devient bémol, alors que le Si reste bécarre. L'abaissement de la sixte (Lab) fait passer les intervalles de la quarte supérieure d'un état (1-1-1/2, Sol-la-si-Do) à un état (1/2-3/2-1/2, Sol-lab-si-Do) beaucoup plus atypique sur le plan mélodique. Sur le plan mélodique, un problème va se poser quand la mélodie passe du Sol au Do en mélodie ascendante, ou du Do au Sol en mélodie descendante : il n'est pas possible en harmonie classique de suivre dans ce cas la gamme harmonique, qui franchirait une seconde augmentée, intervalle non accepté en harmonie classique (mais légitime dans d'autres harmonies de type orientale).

La solution est alors de construire la mélodie avec des notes étrangères à la gamme harmonique : lorsque la mélodie monte de la dominante à la tonique supérieure, du Sol au Do, le Lab sera haussé au La (note étrangère en Do mineur harmonique) pour conduire au Si introduisant naturellement le Do, conduisant à la « gamme mineure ascendante » de (Sol-la-si-Do). Inversement, lorsque la mélodie descend de la tonique à la dominante, du Do au Sol, le Lab sera respecté et imposera un Sib (d'harmonie étrangère en Dob mineur harmonique), conduisant à la « gamme mineure descendante » de (Do Sib Lab Sol).

De ce fait, les VIe et le VIIe degrés du mode mineur (respectivement sus-dominante et sensible) sont appelés degrés mobiles, ou notes mobiles dans les gammes mineures (harmoniques), parce que leur hauteur est susceptible d'être modifiée. Le VIe degré élevé (dans le mineur mélodique ascendant) et la sous-tonique (dans le mineur mélodique descendant) doivent être analysés comme des degrés secondaires, le plus souvent, des notes de passage, sans incidence sur l'harmonie. Par ailleurs, la sensible ainsi que le VIe degré élevé sont ordinairement des notes accidentelles, parce qu'étrangères à la constitution de l'échelle diatonique.

Les modes mineurs mélodique et harmonique ne doivent pas être opposés — ils sont d'ailleurs généralement utilisés simultanément. Il convient au contraire de les considérer comme les deux formes complémentaires — l'une, horizontale, l'autre, verticale — du mode mineur du système tonal.

Mode mineur harmonique

Le mode mineur harmonique, appelé ainsi parce que sa structure sert à constituer les accords du système tonal, est le mode mineur classique. Sa principale caractéristique est que son VIIe degré est affecté d'une altération accidentelle, afin d'en faire une sensible.

- Exemple, la gamme de la mineur harmonique :

Mode mineur mélodique

Le mode mineur mélodique est une forme particulière du mode mineur classique, à laquelle on a recours pour des raisons mélodiques, ce qui explique son nom.

- On peut remarquer qu'entre les VIe et VIIe degrés du mode mineur harmonique apparaît une seconde augmentée, intervalle inattendu et difficile d'intonation. Afin d'éviter de faire entendre cet intervalle surprenant, on procède aux corrections suivantes :

- en montant, c'est-à-dire en allant vers la tonique, la sensible étant indispensable, on hausse le VIe degré. C'est la forme ascendante du mode mineur mélodique ;

- en descendant, on peut renoncer à la sensible qui n'est plus indispensable, ainsi qu'à l'altération du VIe degré : le mode mineur redevient alors le mode mineur naturel, calqué sur l'échelle diatonique — c'est la forme descendante du mode mineur mélodique.

- Ce double aménagement permet d'éviter l'intervalle mélodique de seconde augmentée tout en conservant à ce mode son caractère tonal. Exemple, la gamme de la mineur mélodique :

| Degrés : | Ⅰ-Ⅱ | Ⅱ-Ⅲ | Ⅲ-Ⅳ | Ⅳ-Ⅴ | Ⅴ-Ⅵ | Ⅵ-Ⅶ | Ⅶ-Ⅰ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Mineure harmonique | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1,5 | ½ |

| Mineure mélodique ascendante |

1 | 1 | ½ | ||||

| Mineure mélodique descendante (ou naturelle) |

½ | 1 | 1 |

Mode mineur relatif

Le mode mineur naturel (ou forme ancienne du mode mineur) est parfaitement conforme à l'échelle diatonique naturelle — ou à l'une de ses transpositions. Il correspond au mode mineur mélodique descendant, ayant les mêmes altérations. En musique classique, ce mode est très peu utilisé tel quel, à cause de son VIIe degré (sous-tonique).

- Exemple, la gamme de la mineur naturel :

C'est ce que l'on appelle le « mineur relatif » : ici, par rapport au ton de Do majeur (aucune altération à la clef), le mode mineur naturel est celui de la mineur, également sans altération à la clef.