Siddhartha Gautama

| Prince |

|---|

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Époque | |

| Domiciles | |

| Activités |

Moine bouddhiste, réformateur social, maître spirituel, psychiatre, psychologue, écrivain, fondateur d'une religion, chef religieux, philosophe, prédicateur |

| Famille |

Famille de Siddhartha Gautama (en) |

| Père | |

| Mère | |

| Fratrie | |

| Conjoint | |

| Enfant |

| Vénéré par | |

|---|---|

| Étape de canonisation | |

| Mouvements | |

| Maître | |

| Monture |

Kanthaka (en) |

| Influencé par |

| Tathagata | |

|---|---|

| Lord (en) | |

| Bhagavan |

Siddhārtha Gautama (sanskrit ; pāli : Siddhattha Gotama), dit Shakyamuni (« sage des Śākyas ») ou le Bouddha (« l’Éveillé »), est un chef spirituel qui vécut au VIe siècle av. J.-C. ou au Ve siècle av. J.-C., fondateur historique d'une communauté de moines errants[2] qui donna naissance au bouddhisme.

Il naît à Lumbinî situé dans l'actuel Népal[3], sur la route de Kapilavastu, la capitale du clan familial, dans l’actuel Teraï népalais[4], de Māyādevī et Śuddhodana, souverain des Śākyas appartenant à la caste des kṣatriyas guerriers et administrateurs, et fut actif dans les États de Kosala et Magadha au nord-est de l’Inde actuelle.

Il aurait vécu à peu près quatre-vingts ans, mais les traditions ne s'accordent pas sur les dates exactes de sa vie, que les recherches modernes tendent à situer de plus en plus tard : vers 623-543 av. J.-C. selon la tradition theravada, vers 563-483 av. J.-C. selon la majorité des spécialistes du début du XXe siècle[5], beaucoup au début du XXIe siècle envisageant un parinirvāṇa (mort du Bouddha) entre 420 et 380 av. J.-C.[6]. Tous les courants bouddhistes le considèrent comme le « bouddha pur et parfait » (samyaksambuddha)[7] de notre ère, qui non seulement a atteint l’éveil, mais est capable de « mettre en branle la roue de la Loi » et de propager l’enseignement bouddhiste dans le monde. Son enseignement se transmit oralement pendant trois à quatre siècles avant d’être couché dans les textes du canon pali.

Le titre de Bouddha (en sanskrit buddha, « éveillé », participe passé passif de la racine sanskrite budh-, « s'éveiller ») lui aurait été accordé plus tard par ses disciples. Ainsi doté d’une majuscule dans la notation conventionnelle, ce titre désigne Shakyamuni afin de le différencier d’autres personnes nommées buddha pour avoir transcendé la dualité samsara/nirvāna selon le bouddhisme mahāyāna. Il est également connu pour être un tathāgata, « l'Ainsi-Venu/celui qui est venu/allé ainsi prêcher la bonne Loi » (Dharma).

Nom et épithètes

Le personnage communément connu sous le nom de Bouddha est nommé de différentes manières dans les textes bouddhistes.

Le terme Bouddha, Buddha en sanskrit et en pali, est une épithète qui signifie l'« Éveillé ». Cela désigne un individu qui a atteint le stade de l'« Éveil » (ou « Illumination »), bodhi en sanskrit et en pali, c'est-à-dire qu'il a compris l'essence des Quatre nobles vérités qui permettent de mettre fin au cycle des réincarnations, en atteignant l'extinction (nirvana), et qu'il a expérimenté cette dernière[8],[9]. Dans les autres langues des pays bouddhistes, ce terme est traduit Fo en chinois, Butsu/Hotoke en japonais, Sans rgyas en tibétain[10]. Il existe plusieurs Bouddhas selon les traditions bouddhistes, mais ce terme est plus employé pour désigner le fondateur de la religion[11].

Le Bouddha est aussi connu par ses « noms », le plus courant dans les textes en pali étant Gotama Buddha. Le terme Gotama ou Gautama désigne le lignage ou clan (gotra) dans lequel est né le Bouddha, c'est donc en quelque sorte son « nom de famille ». Il s'agit en fait du nom de l'ancêtre du lignage, donc quand il est appliqué à Bouddha il signifie plus exactement « descendant de Gautama »[12]. Le prénom du Bouddha est Siddharta, « Celui qui atteint son but » en sanskrit. Les textes emploient plutôt ce terme pour le désigner avant son Éveil[13]. Le texte biographique intitulé Lalitavistara donne un autre prénom, Sarvārthasiddha, « Celui qui atteint le bien-être de tous »[13]. L'authenticité de ces prénoms, qui semblent avoir été choisis par les biographes à partir de plusieurs possibilités au sein d'une tradition diverse, est douteuse[14].

Parmi les nombreuses épithètes employées pour désigner le Bouddha, les textes bouddhistes, en particulier ceux de la tradition mahayana, emploient couramment Shakyamuni, Śākyamuni en sanskrit, « le Sage des Shakyas », les Shakyas (sanskrit Śākya, les « capables ») étant la tribu (ou clan, ou ethnie) du Bouddha. Ce terme est notamment employé pour le distinguer des autres Bouddhas qui ont existé et vont exister[15].

Les autres épithètes les plus courantes sont : tathāgata, l'« Ainsi venu », ce qui renvoie aux attentes messianiques autour de la venu d'un Bouddha, un terme souvent employé par le Bouddha dans les sutras pour se désigner lui-même et désigner les Bouddhas du passé[16] ; samyaksambuddha, « Bouddha/Éveillé complet et parfait » en sanskrit, ce qui renvoie à sa qualité de Bouddha qui a atteint l'Éveil suprême, qui surpasse tous les autres[17]. Le terme sanskrit et pali baghavat, « Bienheureux » (ou plus simplement « Seigneur »), qui désigne en général un humain éminent ou les dieux, est réservé dans la littérature bouddhiste au Bouddha[18]. La liste est loin de s'arrêter là : un texte lexicographique bouddhiste, le Mahāvyupatti, mentionne quatre-vingt épithètes du Bouddha[19].

Vie du Bouddha

Les sources : composition et interprétation

Les connaissances concernant la vie du Bouddha proviennent d'informations éparses, d'abord transmises oralement et mises par écrit que quelques centaines d'années après sa mort. De fait, les textes les plus anciens bouddhistes connus s'intéressent assez peu à la vie de Bouddha, mais plutôt à ses enseignements[20], figurant dans divers sutras et vinayas, qui fournissent aussi des éléments biographiques éparpillés[21]. La rédaction des textes biographiques n'intervient que plus tard, vers le début de notre ère, en particulier dans la littérature bouddhique en sanskrit[20],[22]. Parmi les sources biographiques les plus importantes, quelques textes peuvent être distingués :

- le Mahāvastu, de tradition Mahāsāṃghika-Lokottaravādin, en sanskrit, dont la période de rédaction et de remaniements s'étendrait entre les derniers siècles avant notre ère et le IVe siècle de notre ère, est essentiellement un récit de vies antérieures (Jatakas) du Bouddha, qui relate ensuite sa dernière vie jusqu'à la conversion des premiers disciples[23],[24] ;

- le Lalitavistara, de tradition Sarvāstivādin, en sanskrit, daté des IIIe – IVe siècles, accumulation d'éléments sur la vie du Bouddha[20],[23],[24] ;

- le Buddhacharita d'Ashvagosha (v. 80-150) rédigé sous forme de récit épique, qui s'interrompt à l’Éveil du Bouddha, mais la version originale, perdue, allait peut-être jusqu'à son nirvana[20],[25],[24] ;

- le Nidānakathā, de tradition Theravāda, connu par sa version en pali, issue d'une traduction du sanskrit, effectuée au Ve siècle[20],[26].

Aucun texte connu ne présente une biographie complète et systématique (et, à plus forte raison, de version « officielle »), il se trouve des éléments épars qu'il faut joindre pour reconstituer la vie de Bouddha[20],[27],[22]. De plus les récits sur les différents épisodes semblent avoir été composés en plusieurs phases par les écoles bouddhistes anciennes, s'intéressant d'abord plutôt sur l'atteinte de l’Éveil, avant de se tourner vers les autres moments-clés de son existence, pour arriver finalement à une sorte de canevas biographique commun à tous les Bouddhas. Ces biographies reprennent manifestement des éléments d'autres traditions religieuses, la biographie de Bouddha présentant trop de points communs avec celle de son (supposé) contemporain, le jaïn Mahāvīra, pour qu'il s'agisse d'une simple coïncidence[28]. Avec le temps se sont développés de nombreux récits sur les épisodes de la vie du Bouddha, parfois plusieurs pour un même épisode, pas forcément cohérents, et les rédacteurs des biographies ont procédé à des sélections et remaniements au sein de ce corpus, en fonction des messages qu'ils souhaitent faire passer[29].

En effet, les différents textes sur la vie du Bouddha ont essentiellement pour but de dispenser les enseignements contenus dans son existence, la vie du Bouddha ayant une valeur exemplaire pour les bouddhistes[20],[24]. Ils n'ont donc pas le caractère de travail historique ou biographique. Selon G. Ducoeur, « ce n'est pas la vie de Bouddha qui fait la doctrine, c'est au contraire la doctrine qui fait la vie de Bouddha[30]. » Ils contiennent des éléments légendaires ou mythologiques qui magnifient les accomplissements de leur protagoniste[20]. Aussi est-il assez difficile voire impossible pour les spécialistes modernes du Bouddhisme de retrouver des éléments crédibles dans cet ensemble de récits. Il a pu être souligné que même les éléments les plus réalistes contenus dans les sources sur la vie de Bouddha sont partie intégrante de sa légende, donc ne sont pas forcément plus historiquement établis que les éléments merveilleux avec lesquels ils s'entremêlent dans ces mêmes récits. Les tentatives de démêler le vrai du faux dans ces textes pourraient donc être vaines[31]. Il est néanmoins couramment admis que des faits historiques sont à l'origine de nombre de récits concernant la vie du Bouddha. De plus, les différentes sources permettent de dresser un tableau cohérent et relativement fiable du déroulement général de sa vie[20],[27],[26]. Deux approches sont alors possibles : essayer de reconstituer une vie de Bouddha « réaliste », expurgée des traditions manifestement mythiques[32], ou bien préserver ces dernières et reprendre le contenu des biographies traditionnelles, afin de restituer la signification de la vie du Bouddha pour les bouddhistes[20].

Par suite, d'autres questions restent en suspens, comme celle de savoir s'il est possible de reconstituer la pensée du Bouddha telle qu'il l'a formulée de son vivant, à partir de textes doctrinaux (surtout les sutras et vinayas du canon pali) dont la fixation par écrit remonte à plusieurs siècles après sa mort, à partir de sources orales et écrites plus anciennes, mais après des remaniements manifestes : certains comme Walpola Rahula et plus récemment Richard Gombrich ont estimé une telle chose possible, car selon eux les textes du canon pali préserveraient avec suffisamment de fiabilité la parole du Bouddha ; d'autres en revanche sont plus sceptiques sur l'« autorité » de ces sources et doutent de la possibilité de jamais connaître son enseignement authentique[33].

Historicité et dates

L'historicité du Bouddha, c'est-à-dire savoir s'il a vraiment existé, a été questionnée depuis l'Antiquité, puisqu'une telle interrogation se retrouve dans le Milindapañha, daté du IIe siècle av. J.-C.. La doctrine (Dharma) que Bouddha avait transmise à ses disciples et qui avait été diffusée était alors vue comme la seule preuve tangible de son existence[34]. Les premiers indianistes européens du XIXe siècle se sont posé à leur tour cette question, devant la profusion d'éléments merveilleux qu'ils rencontraient dans les récits relatifs au Bouddha : certains ont interprété ce personnage comme une allégorie, ou un personnage construit à partir de motifs mythologiques (notamment Émile Senart), donc un être légendaire[35]. Mais l'idée que Bouddha est bien un homme qui a existé n'est plus contestée par les spécialistes à l'heure actuelle[36]. Cela est cependant loin d'avoir réglé la question de savoir quels faits décrits dans les récits sur le Bouddha avaient une réalité historique, certains doutant du fait qu'il soit possible, et même souhaitable, de tenter de démêler le vrai du faux dans ces récits[31],[37].

Toutes les sources s'accordent pour attribuer au bouddha historique une durée de vie de quatre-vingts ans, mais les estimations varient concernant les dates :

- c. 1029-949 av. J.-C., c. 958-878 av. J.-C., c. 476-686 av. J.-C. selon différentes estimations chinoises[6] ;

- c. 961-881 av. J.-C. selon la chronologie tibétaine[6] ;

- c. 623-543 av. J.-C. selon la tradition theravada[6] ;

- c. 563-483 av. J.-C. selon la majorité des spécialistes du début du XXe siècle[6] ;

- c. 463-383 av. J.-C. selon des estimations japonaises[38].

Sans arriver à une estimation précise, depuis la fin du XXe siècle la majorité des spécialistes envisageant un parinirvāṇa (mort du Bouddha) entre 420 et 380 (voire 350) av. J.-C.[6],[39],[40].

Toutes les traditions concordent sur le fait qu'il est contemporain des deux rois du Magadha Bimbisâra et son fils Ajataśatru.

Principaux épisodes et trame biographique

Les biographies traditionnelles du Bouddha son relativement cohérentes. Un texte pali, le Buddhavaṃsa (la « Lignée des Bouddhas »), en donne un résumé, propos placés dans la bouche du Bouddha en personne, au seuil de sa vie :

« La ville où je suis né est Kapilavatthou, mon père est le prince Souddhodhana, la mère qui m'a donné le jour est la dame Maya. Vingt-neuf ans, j'ai vécu à la maison, dans les trois palais incomparables de Rama, de Sourama, de Soubhata. Entouré de quarante mille femmes, de Bhaddacha, mon épouse, et de Rahoula, mon fils. Après avoir vu, pendant mes promenades en char ou à cheval, les quatre signes, j'ai pratiqué durant six années des austérités douloureuses. La Roue (de la Loi) a été mise en mouvement par moi à l'Isipatana de Bénarès, et je suis, moi Gotama, le Bouddha, le refuge de toutes les créatures. (...) C'est sous le figuier que j'ai atteint l'Illumination suprême. Ma gloire s'élève à une hauteur de seize coudées. Ma vie embrasse presque un siècle et n'est pas terminée. Tant que je demeurerai sur cette terre, je ferai passer bien des êtres sur l'autre rive et fixerai le flambeau de la Loi pour ceux qui viendront après moi. Car, je n'ai plus longtemps à vivre avec mes disciples ; je m'étendrai complètement comme le feu qui manque de combustible[41]. »

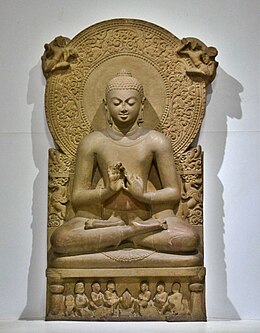

La vie du Bouddha est souvent résumée en plusieurs étapes marquantes qui ont plus particulièrement une valeur exemplaire pour les fidèles et sont des sujets privilégiés par les arts bouddhistes. Elles sont souvent au nombre de huit, codifiées dans l'art de l'Inde médiévale[42], qui se retrouvent également en Extrême-Orient[43], douze (voire jusqu'à quinze) ailleurs[44] :

- la descente des cieux Tushita ;

- le choix de la mère et l'entrée dans la matrice ;

- la naissance dans ce monde ;

- la jeunesse et l'éducation princière ;

- les quatre rencontres et la découverte de la souffrance ;

- le « grand départ » du foyer et le renoncement ;

- les années de vie ascétique ;

- la méditation sous l'arbre de la Bodhi et la défaite des hordes de Māra ;

- l'atteinte de l'éveil parfait et ultime ;

- la première prédication et la mise en mouvement de la roue de la Loi ;

- l'entrée au parinirvana, l'ultime extinction ;

- les funérailles, dignes d'un monarque.

Cette biographie a par ailleurs une valeur d'archétype. Dès l'époque du bouddhisme ancien s'impose l'idée que tous les êtres atteignant le statut de Bouddha passent par les mêmes étapes. Un texte pali, le Mahāpadāna Suttanta, rapporte ainsi les vies de sept Bouddhas, jusqu'à Shakyamuni inclus, qui sont quasiment identiques : avant-dernière existence aux cieux Tushita, naissance miraculeuse, expériences de l'Éveil puis enseignement de la Loi. Cela implique souvent l'idée que tous ceux qui sont destinés à devenir des Bouddhas doivent reproduire les actes de Shakyamuni et des Bouddhas antérieurs[45].

Contexte politique et culturel

À l’époque de Gautama, le nord de l’Inde est divisé en cités-États (janapadas). Malgré l’existence d’un système de castes, le territoire abrite un certain nombre de républiques et chefferies au pouvoir politique diffus et à la stratification sociale limitée, appelées gana-sanghas[46] Les Shakyas auxquels Gautama appartenait, dépendants du janapada de Kosala selon l’Agganna sutta, vivaient probablement dans un système oligarchique, voire républicain, et ne semblent pas avoir suivi un système de castes[47].

Le bouddhisme, qui se développera dans le contexte de l'Inde védique, naît aux marges extrêmes de sa zone d’influence[47]. Selon Romila Thapar, la structure politico-sociale gana-sangha pourrait avoir favorisé l'apparition de communautés d'ascètes[48]. Le bouddhisme originel partage le terrain spirituel avec d'autres écoles ; différents maîtres contemporains de Gautama développent leur vision du nirvāņa et présentent un moyen de l'atteindre. On peut en avoir un aperçu dans le Brahmājālasūtta qui énumère et critique soixante-deux vues contemporaines du bouddhisme originel. Parmi les écoles concurrentes, le jaïnisme, qui présente avec lui plusieurs ressemblances, est la seule à avoir survécu.

Des notions importantes de l'hindouisme se verront remaniées dans le bouddhisme, comme le concept de réincarnation ou renaissance dans une vie future, de karma, les dhyanas, le statut de dieux comme Brahma.

Parenté et clan

Sa mère Māyādevī était issue du clan des Koliyas, tantôt allié tantôt adversaire des Shakyas.

Naissance

Gautama serait né dans un bois sacré d’ashokas ou de sals[49] de Lumbinî, non loin de Kapilavastu, la cité où régnait son père Śuddhodana, située au Népal sur les contreforts de 'Himalaya[4]. C’était une des villes des Shakyas, qui s’identifiaient comme kshatriyas.

La plupart des bouddhistes le considèrent comme un être humain devenu Bouddha par lui-même. Les récits de la naissance de Gautama sont cependant remplis de détails mythiques : sa mère (dont le nom signifie « illusion ») l’aurait conçu en songe dans le palais de Kapilavastu le soir d’une fête (Uttarāsālhanakkhatta), alors qu'elle observait l'abstinence depuis sept jours : un bodhisattva venu du ciel Tusita sous la forme d’un éléphanteau blanc à six défenses, tenant dans sa trompe un lotus blanc, pénétra dans son corps par le flanc avec sa trompe. La naissance arrivant à son terme, alors qu'elle quittait Kapilavastu pour se rendre chez ses parents et y accoucher, elle aurait enfanté debout dans le jardin du Lumbinî, accrochée à une branche d'arbre, une nuit de pleine lune du mois de Visakha, tandis que les divinités brahmaniques faisaient pleuvoir des pétales de fleurs sur elle. Sitôt sorti du flanc de sa mère, l'enfant se serait mis debout et aurait « pris possession » de l'Univers en se tournant vers les quatre points cardinaux, puis aurait fait sept pas vers le nord[50].

-

Le futur Bouddha pénètre dans le sein de sa mère endormie sous la forme d’un éléphanteau – art du Gandhara, IIe – IIIe siècle apr. J.-C.

-

Le Deva Setaketu se rend au parc Nanda afin de renaître. Pendant ce temps, la reine Maha-Maya rêve que le Deva Setaketu, sous la forme d'un éléphant blanc, rentre en elle.

-

Le roi Suddhodana demande aux brahmanes d'interpréter le rêve de la reine Maha-Maya. 10 mois lunaires après la conception, elle quitte le palais pour Devadaha afin de pouvoir accoucher.

-

La reine s'arrête dans le jardin de Lumbinî et donne naissance à Gautama. Le Bodhisatta est reçu par les Brahmanes. Wellcome Library, XIXe siècle.

Māyādevī serait morte une semaine plus tard, confiant son fils à sa sœur et coépouse Mahāprajāpatī Gautamī.

Les récits de sa naissance racontent que le sage Ashita, ancien guru de Śuddhodana et alors ermite dans l'Himalaya, aurait vu grâce à ses pouvoirs la naissance de Gautama et vint lui-même examiner l’enfant, sur le corps de qui il reconnut les marques d'un bouddha. Lors du choix du prénom au cinquième jour, huit brahmanes éminents étaient présents ; sept prédirent que l’enfant serait soit un grand roi soit un ascète, mais le plus jeune, Kondañña, vit clairement qu’il était le prochain bouddha[51],[52].

-

La prédiction des Brahmanes.

Jeunesse, vie au palais et mariage

Certains textes du canon pali prétendent qu’il connut sa première expérience de méditation et atteignit le premier degré du jhana alors qu’il n'était encore qu'un jeune enfant, assis sous un jambu lors d’une cérémonie de labour effectuée par son père. D’autres textes situent l’événement plus tard dans sa vie[51].

Selon les Jatakas, c’est à seize ans qu’il épousa la jeune princesse Yaśodharā[53] qui lui donnera un fils, Rāhula. Selon André Bareau, la mère de Rahula était ignorée des quatre premiers Nikayas et des Agamas, mais sa légende s'est développée avec de nombreux détails à partir du Ier siècle av. J.-C.[54].

Gautama aurait passé ses vingt-neuf premières années dans le respect de l'hindouisme et entraîné au maniement de l'arc comme un vrai kṣatriya, mais pourtant tenu à l'abri de la vue de la souffrance et de la mort, et même maintenu selon certaines versions dans l'enceinte du palais familial. Les brahmanes lui ayant prédit un avenir de roi ou d'ascète avaient en effet recommandé à son père de prendre cette précaution s'il voulait éviter que la deuxième option ne se réalise. Śuddhodana espérait bien sûr que son fils deviendrait un roi et pensait qu'une vie de facilité l'empêcherait de réfléchir aux difficultés et à la souffrance.

Chemin spirituel et Éveil

Découverte de la souffrance

La tradition affirme qu'à 29 ans, alors qu'il se promène hors de l'enceinte du palais, il découvre la souffrance endémique de son peuple qui lui avait été cachée jusqu'alors et le fossé qui la sépare du luxe de sa vie aristocratique.

Les quatre signes

La tradition affirme que quatre rencontres changent sa vie : un vieillard lui fait prendre conscience de la souffrance du temps qui passe et de la déchéance du corps vieillissant ; un malade lui apprend que le corps souffre aussi indépendamment du temps et un cadavre que l'on menait au bûcher lui révèle la mort dans tout son caractère sordide. Enfin, un ermite lui montre ce que peut être la sagesse. Selon diverses sources du canon, après la première rencontre, il fait part de son étonnement à son cocher Channa, qui l’emmène hors du palais où il découvre les autres signes et prend pleine conscience de l’ubiquité de la souffrance[55].

Renonciation et ascétisme

La tradition affirme qu'il rejette alors titre et palais, c’est « la grande renonciation » (abhiniskramana). Selon la tradition palie, c’est une nuit de pleine lune du mois d’āsālha qu’il quitte Kapilavastu sur son cheval Kanthaka accompagné de son cocher Channa, les quatre gardiens célestes étouffant le galop et le hennissement du cheval pour que personne ne s’aperçoive de rien[56]. Il commence alors une vie d'ascèse, suivant les enseignements de plusieurs ermites renonçants (saṃnyāsin ou sâdhu), et entreprend des pratiques méditatives austères.

D'après la tradition, le Bouddha fut influencé par les concepts de son époque et de son temps. Il eut pour maître le brahmane Arada Kalama, mais ce qu'il apprit – maîtriser le septième dhyāna, la sphère du néant – ne lui sembla pas suffisant. Il se rendit à Rajagriha et prit comme second maître Udraka Ramaputra, qui lui enseigna le huitième dhyāna, la sphère de ni perception ni non-perception. Là encore, le Bouddha estima ne pas avoir trouvé la voie vers le nirvana[52].

Selon la tradition, pendant six ans, il pratiqua les austérités avec cinq autres ascètes méditant, dont Kondañña qui l’avait identifié comme futur bouddha à sa naissance. Affaibli par son abstinence, il faillit un jour se noyer durant un bain. Constatant que ces pratiques ne l'avaient pas mené à une plus grande compréhension du monde, il décida de trouver une autre voie. Il se remémora alors l’épisode passé où il avait atteint la première jhāna sous un jambu. Il décida de délaisser les austérités extrêmes et de se concentrer sur la méditation, traçant la voie moyenne qui consiste à nier les excès, comparable au « rien de trop » delphique : refuser le laxisme comme l'austérité excessive. Ses compagnons pensèrent qu'il délaissait la pratique et l’abandonnèrent.

Éveil

Selon la tradition, son éveil ou illumination, à 35 ans, 6 ans après avoir quitté le palais, est le plus souvent narré de façon synthétique : dans la même journée, méditant sous un banian à Uruvelā près de Bodh-Gaya, il met fin à ses mortifications en acceptant un bol de riz au lait des mains de la villageoise Sujāta, puis après un bain rituel et un après-midi de méditation dans un bois de sals, va s’asseoir sous un pipal et fait le vœu de ne pas bouger de cette place avant d'avoir atteint la vérité ultime[51].

Plusieurs versions légendaires racontent comment Māra, démon de la mort et des passions, effrayé du pouvoir que le Bouddha allait obtenir contre lui, tente de le sortir de sa méditation en lançant contre lui des hordes de démons effrayants. En vain : c'est avec le geste souvent représenté dans l'iconographie de « prise de la terre à témoin » de ses mérites passés (bhûmisparshamudra) que Siddhārtha les repousse, niant simplement les présences démoniaques sans les combattre, en toute sérénité. Il peut ainsi poursuivre sa nuit de méditation et accède à l'éveil à l’aube[51].

Les quatre à sept semaines suivantes, selon les versions, voient le retour sporadique de Māra et de ses filles séductrices, toujours sans effet. Le Bouddha médite dans différents endroits, dont un abri constitué par le corps du roi nāga Muchalinda[51].

Mise en mouvement de la roue de la Loi

Selon la tradition, devenu Gautama Bouddha (après avoir atteint l'éveil) il hésite à enseigner, se demandant si une telle parole sera entendue. La tradition fait intervenir un nâga qui le convainc de faire profiter l'Humanité de sa connaissance.

La Mise en mouvement de la roue de la loi désigne le premier sermon de Gautama, dans lequel il énonce les quatre nobles vérités.

D'après la tradition, il affirme qu'il a réalisé l'éveil ou la compréhension totale de la nature et des causes de la souffrance humaine et des étapes nécessaires à son élimination. Cette illumination, possible pour tous les êtres, s'appelle la bodhi et donne son nouveau nom à Siddhārtha : celui qui a atteint la bodhi est un Bouddha.

La tradition rapporte que Gautama Bouddha a bien insisté sur le fait qu'il n'était ni un dieu, ni le messager d'un dieu et que l'illumination n'était pas le résultat d'un processus ou d'un agent surnaturel, mais plutôt le résultat d'une attention particulière à la nature de l'esprit humain, et qu'elle pourrait être redécouverte par n'importe qui pour son propre profit.

Deux interprétations différentes de cette affirmation départagent le bouddhisme ancien et le bouddhisme mahāyāna. La première est qu'il est possible à chacun, en tant que pratiquant de l'enseignement de Gautama, d'atteindre l'éveil et de sortir du saṃsāra.

La deuxième est que tout être sensible possède en lui la nature de Bouddha (tathāgatagarbha), véritable nature de l'esprit, appelée parfois « graine d'éveil ». Cette interprétation, qui postule l'existence d'une nature universelle ontologique ou transcendante, est rejetée par le theravāda orthodoxe.

Enseignements

Selon la tradition bouddhiste, le Bouddha n'est pas à proprement parler l'inventeur de ses enseignements. Il est celui qui redécouvre la vérité durant l'ère actuelle, mais cette vérité a déjà été découverte et enseignée par le passé par d'autres Bouddhas, et le sera dans le futur par d'autres Bouddhas. Une autre caractéristique essentielle de cette vérité est qu'elle peut être apprise, transmise et diffusée, et donc donner naissance à une tradition bouddhiste[57].

Le Bouddha n'a laissé aucun écrit de ses enseignements, qu'il a toujours transmis sous forme orale à un auditoire hétéroclite, l'écriture n'étant probablement pas utilisée en Inde au Ve siècle av. J.-C. Ce sont donc ses disciples qui se sont chargés de le transmettre, avant de commencer à le coucher par écrit. Cela ne fut pas une mince affaire : la tradition bouddhiste rapporte la tenue de pas moins de trois « conciles », dont un qui a lieu tout juste un an après la mort du Bouddha, pour organiser et transmettre l'héritage spirituel du maître. Il en est résulté un corpus de textes fondamentaux, les « Trois corbeilles », reconnus comme valides par toutes les traditions bouddhistes, même si elles se divisent quant à la fixation de leur contenu et leur portée[58].

La tradition theravada considère que les sources en pali renvoient à l'enseignement authentique du Bouddha, et que cette langue était celle dans laquelle s'était exprimé le Bouddha. Ce statut a longtemps été accepté par les chercheurs avant d'être remis en cause, car elles n'ont été fixées par écrit qu'aux débuts de l'ère chrétienne et ne reprennent probablement pas une langue parlée du temps du Bouddha[59]. Le Mahayana considère qu'il n'y a pas un seul enseignement du Bouddha, mais plusieurs mises en mouvement de la roue de la loi, puisque Shakyamuni enseigna d'abord les sûtras de première roue, puis de deuxième, puis de troisième. Ces différentes périodes d'enseignement correspondent à des auditeurs différents ; l'enseignement est adapté à la capacité réceptive de son public. Le Mahayana ajoute donc aux Trois corbeilles d'autres sutras qui seraient issus de la parole du Bouddha et délivrent les doctrines spécifiques à leur tradition[60].

Dans ces conditions, il est difficile de déterminer dans quelle mesure ces sources permettent d'approcher l'enseignement de Bouddha : certains estiment qu'il a été rapporté sans grands changements et que le contenu des textes les plus anciens peut permettre d'approcher l'enseignement authentique de Bouddha, alors que d'autres au contraire estiment au contraire qu'il a été altéré et reflète plus la pensée des générations postérieures au Bouddha que celle du maître dont elles se revendiquent[33].

S'il est une doctrine qui peut être considérée comme fondamentale pour toutes les traditions bouddhistes et donc rattachable avec le moins d'incertitudes à l'enseignement authentique du Bouddha, c'est celle des « Quatre nobles vérités » (sanskrit catvāry āryasatyāni, pali cattāri ariyasaccāni) relatives à la « souffrance », dukkha (en pali ; duḥkha en sanskrit), à son origine (samudaya), à sa cessation (nirodha) et à la voie (margha) vers cette dernière[61],[62],[63]. Selon la tradition, elles sont d'abord délivrées lors du sermon de Benarès aux cinq bhikkus (moines) qui ont par le passé été les compagnons du futur Bouddha, et rapporté dans le Dhammacakkappavattana Sutta :

« Voici, ô bhikkus, la Noble vérité sur dukkha. La naissance est dukkha, la vieillesse est dukkha, la maladie est dukkha, la mort est dukkha ; être uni à ce que l'on n'aime pas est dukkha ; être séparé de ce que l'on aime est dukkha, ne pas avoir ce que l'on désire est dukkha ; en résumé, les cinq agrégats de l'attachement sont dukkha.

Voici, ô bhikkus, la Noble vérité sur la cause de dukkha. C'est cette « soif » (désir, taṇhā) qui produit la re-existence et le re-devenir, qui est liée à une avidité passionnée et qui trouve une nouvelle jouissance tantôt ici, tantôt là, c'est-à-dire la soif des plaisirs des sens, la soif de l'existence et du devenir, et la soif de la non-existence (auto-annihilation).

Voici, ô bhikkus, la Noble vérité sur la cessation de dukkha. C'est la cessation complète de cette soif : la délaisser, y renoncer, s'en libérer, s'en détacher.

Voici, ô bhikkus, la Noble vérité sur le Noble sentier qui conduit la cessation de dukkha. C'est le Noble sentier Octuple, à savoir : la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, le moyen d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste, la concentration juste[64]. »

Des sermons postérieurs complètent ce discours, comme celui rapporté par l’Anattalakkhaṇa Sutta, qui aurait été délivré cinq jours après le premier au même auditoire et précise le principe des « cinq agrégats » (skandha)[65].

La doctrine du Bouddha reprend les principes de la pensée religieuse indienne de son temps, à savoir que les individus sont pris dans un cycle de renaissances (samsara), que leurs conditions dans chacune de leurs vies est déterminée par leurs actes (karma) passés, et que ce cycle de renaissances est une mauvaise chose et qu'il faut parvenir à y mettre fin, à s'en libérer. La pensée bouddhiste présente plusieurs développements spécifiques. Un des principaux concepts, aussi un des plus discutés tant il est difficile à concilier avec la notion de rétribution des actes, est l’anātman, le « non-soi » (ou « non-être »), l'idée qu'en dépit des renaissances successives il n'y a pas d'être permanent et durable entre chacune de ces existences (ātman, le « soi »), à la différence de ce que postulent les autres pensées indiennes. C'est ce que traduit le concept d'impermanence (anitya), autre notion cardinale du bouddhisme. Le non-être est plus précisément un agrégat de cinq facteurs (skandha : forme corporelle, sensations, perceptions, formations mentales, conscience) qui donnent l'illusion d'une individualité, mais se recomposent régulièrement. Les actes sont ce qui retiennent les êtres dans le cycle des réincarnations : ils sont cause et effet, on hérite de son acte passé et on se réincarne à cause d'eux, la comparaison avec le lien entre la graine et le fruit étant couramment invoquée pour illustrer cette idée. Les actes ne portent conséquence que s'ils sont intentionnels, et pour cela il convient de mettre fin à l'intention, qui crée une chaîne causale qui enchaîne au cycle des renaissances. Il convient donc d'éradiquer ce qui motive les actes, des passions, en premier lieu la « soif » (tṛ́ṣṇā en sanskrit, taṇhā en pali), ou plus exactement le désir, qui font que l'existence est une « souffrance », duḥkha, ou plus exactement un état d'insatisfaction, qui dérive de l'ignorance de la véritable nature des choses. C'est pour cela que la première vérité est la prise de conscience de cette souffrance dissimulée derrière le voile de l'illusion. Ensuite, en atteignant l'extinction des désirs, on met fin aux actes et à la souffrance, et le cycle des renaissances cesse par le nirvana (état de « non-mort », amṛta) qui transcende toute souffrance. La voie vers la fin du cycle des renaissances telle qu'elle est tracée dans la quatrième vérité repose sur le « noble Chemin octuple », un ensemble de pratiques devant permettre l'accès à l'Éveil, qui est simplifié en trois « disciplines » : l'éthique (śīla), la méditation (samādhi) et la sagesse (prajñā)[66],[67],[61].

Dans le contexte des débats religieux de son temps, Bouddha adopte une approche originale : il opte pour une « voie moyenne » qui renvoie dos-à-dos aussi bien la recherche personnelle des plaisirs que l'ascétisme. Il se focalise sur le développement spirituel, ne s'intéresse pas vraiment à ce qu'il ne considère pas comme pertinent pour son but, proposant selon L. S. Cousins une sorte de « bon sens spirituel » (« spiritual common sense ») qui rejette superstition et ritualisme tout autant que le matérialisme[68]. C'est une personnalité religieuse singulière même en son temps, quoi qu'il présente des similitudes avec Mahavira le fondateur/réformateur du Jaïnisme, par son individualité, son indifférence à la tradition védique, son usage de la parole[69]. Il s'oppose à la religion védique des Brahmanes en élaborant des concepts différents des leurs, comme la notion d’anātman impermanent qui s'oppose à l’ātman permanent brahmanique, ou en les réinterprétant, comme le karma bouddhiste qui est entendu comme toute forme d'action et prend une dimension éthique et morale, alors qu'il désigne les actes rituels dans la terminologie védique. Dans le domaine social, il a également été souligné que la pensée de Bouddha s'oppose au système des castes traditionnel, et il semble qu'il accorde plus de place aux femmes[70].

Les récits qui le concernent, s'ils sont fiables, semblent révéler d'évidents talents dans l'art du discours et de l'enseignement, notamment une grande capacité à s'adapter à son auditoire[71]. L'efficacité de son premier sermon et des Quatre nobles vérités a notamment été mise en avant[72], en particulier sa structure de type médical, diagnostiquant d'abord la maladie, puis identifiant sa cause, déterminant ensuite si elle est guérissable, avant de proposer le remède[73].

Sangha et disciples

Selon la tradition, pendant les quarante-cinq années restantes de sa vie, il voyage dans la plaine gangétique du centre de l'Inde (la région du Gange et de ses affluents), enseignant sa pratique en matière de méditation à une grande variété de personnes, allant des nobles aux balayeurs des rues, et sans oublier les disciples des philosophies et religions. Il fonde la communauté des moines et des nonnes bouddhistes (le saṅgha) pour perpétuer ses enseignements après sa disparition (considéré comme le parinirvāṇa ou « nirvâna complet »).

De manière générale, le terme “sangha” désigne la communauté des croyants et pratiquants bouddhistes.

La mort du Bouddha

Le Bouddha mourut, selon la tradition, à quatre-vingts ans près de la localité de Kusinâgar[2]. Il expira en méditant, couché sur le côté droit, souriant : on considéra qu'il avait atteint le parinirvāṇa, la volontaire extinction du soi[2] complète et définitive. Le Bouddha n'aurait pas souhaité fonder une religion[2]. Après sa mort s'exprimèrent des divergences d'opinions qui, en l'espace de huit siècles, aboutirent à des écoles très différentes[2].

Selon le Mahāparinibbāṇa Sutta, les derniers mots du Bouddha furent : « À présent, moines, je vous exhorte : il est dans la nature de toute chose conditionnée de se désagréger — alors, faites tout votre possible, inlassablement, en étant à tout moment pleinement attentifs, présents et conscients[74]. » Selon ce même sutra, son corps fut incinéré mais huit des princes les plus puissants se disputèrent la possession des sarira, ses reliques saintes. Une solution de compromis fut trouvée : les cendres furent réparties en huit tas égaux et ramenées par ces huit seigneurs dans leurs royaumes où ils firent construire huit stūpas pour abriter ces reliques. Une légende ultérieure veut que l'empereur Ashoka retrouva ces stūpas et répartit les cendres dans 84 000 reliquaires, les seuls stūpas datant de l'époque de cet empereur étant ceux de Sanchi et de Bharhut[75].

L'ONU décide par la résolution 54/115 de 1999 que des dispositions appropriées seront prises pour que la Journée du Vesak soit célébrée sur le plan international au Siège de l’Organisation des Nations unies[76]. En l'an 2000, en tant que remerciement, la Thaïlande, le Sri Lanka, ainsi que la Birmanie ont décidé de transférer douze de ses ossements au siège des Nations unies, à New York[77],[78].

Quatre conciles se tinrent successivement jusqu'au IIIe siècle apr. J.-C. pour tenter de définir les textes essentiels communs à tous les bouddhistes, indépendamment de leur secte[2]. Ce furent à chaque fois des échecs : on retint donc les principes essentiels : les quatre Nobles Vérités et les trois joyaux ; pour le reste, ils notèrent les différences entre l'école du Véhicule des Anciens, et celle du Grand Véhicule[2].

Vie antérieures

Personnalité et caractère du Bouddha

Le Bouddha présenté dans les écritures bouddhistes possède les traits caractéristiques suivants :

- il ne s'est jamais prétendu autre chose qu'un simple être humain ordinaire[79] ;

- un enseignant idéal, qui trouve toujours la métaphore appropriée, et qui adapte à la perfection son message à son auditoire, quel qu'il soit ;

- courageux et serein en toutes circonstances, aussi bien lors d'une discussion religieuse, que face à un prince parricide, ou à un meurtrier. Toutefois, il se laisse emporter par l'exaspération lorsqu'il constate que des moines déforment ses enseignements ;

- modéré dans tous les appétits corporels, il connaît une vie de célibat de l'âge de vingt-neuf ans jusqu'à sa mort. Il est aussi indifférent à la faim qu'aux rigueurs du climat.

La nature du Bouddha

Les caractéristiques de la bouddhéité

La nature du Bouddha historique suscite diverses interrogations dans les textes bouddhistes, qui la présentent parfois comme mystérieuse : né homme, après son Éveil il transcende cette condition, mais le fait qu'il soit désigné comme un « Bouddha » indique qu'il est autre chose qu'un dieu, car il a également dépassé ce statut[80]. Les textes bouddhistes anciens emploient également le terme Arhat (pali arahant), « méritant », une personne qui a atteint un stade suffisant pour atteindre le nirvana[81], mais il est considéré que le Bouddha a atteint un stade supérieur de connaissance à celui des autres Arhats, devenant l'enseignant suprême[82],[83].

Les caractéristiques de la bouddhéité, l'état de Bouddha, être qui a atteint l'Éveil, dont dispose le Bouddha, sont décrites dans plusieurs textes. Pour le définir, plusieurs écrits affirment qu'il fait corps avec le Dharma, qu'il est devenu le Dharma[80]. Il dispose d'un ensemble de qualité supérieures qui le distinguent des autres êtres, comme un groupe de dix pouvoirs de conscience pénétrante, de quatre caractéristiques suprêmes qui font qu'il ne craint rien, et une compassion suprême pour tous les autres êtres. À cela s'ajoutent un corps et des pouvoirs spécifiques (voir plus bas)[83]. Les textes le présentent également comme une puissance cosmique, un personnage maître du temps et de l'espace[84].

Ces différents traits ne sont pas propres au Bouddha historique, ils sont partagés par tous les êtres qui ont atteint et atteindront l'état de Bouddha[83]. Il n'est pas clair si cette idée qu'il y a plusieurs Bouddhas existe dès les débuts du Bouddhisme, mais elle est présente assez tôt. Ces différents êtres présentent de nombreuses caractéristiques communes et ont des vies similaires. Ils sont censés chacun expérimenter l'Éveil par leurs propres moyens et au même endroit, dans un monde qui ne connaît pas le bouddhisme, et ainsi rétablir le Dharma, jusqu'à ce qu'il disparaisse et qu'un Bouddha suivant, qu'ils ont rencontré et reconnu comme leur successeur au moment d'entamer leur dernière vie, arrive pour le redécouvrir et le restaurer à son tour. Des courants de la tradition Mahayana ajoutent à cette idée d'une lignée de Bouddhas, qui implique qu'il n'y en ait qu'un seul en même temps, l'idée que plusieurs Bouddhas puissent exister au même moment[85],[8].

Le corps du Bouddha

Gautama est présenté comme grand, robuste et de belle apparence. Ses yeux sont bleus, sa peau dorée, ses oreilles anormalement allongées.[réf. nécessaire]

Charisme et pouvoirs

Après son Éveil, le Bouddha est bien plus qu'un être humain, et développe tout un ensemble de facultés extraordinaires[86], voire magiques[87]. Divers récits lui attribuent un charisme qui en impose à tous les êtres vivants, y compris aux animaux ; il parvient ainsi à dompter un éléphant tueur d'hommes qui chargeait droit sur lui[88].

Ses méditations lui ont plus permis d'acquérir tout un ensemble de « supersavoirs » (abhijñā)[89], ce qui se traduit par exemple par le fait qu'il est capable de se souvenir de ses vies antérieures, et qu'il peut prédire l'avenir, notamment les naissances futures d'une personne[90].

Il développe des « pouvoirs psychiques » (rddhi)[91], qui sont la conséquence de « la grande puissance intérieure développée par certaines méditations[92]. » Une histoire relate ainsi comment, mis au défi de démontrer ses pouvoirs supranormaux, il s'élève dans l'air et fait jaillir du feu et de l'eau de son corps. Il a également des pouvoirs de guérison[92]. Mais les récits indiquent aussi que le Bouddha ne souhaitait pas abuser de ses pouvoirs psychiques, qu'il avait tendance à dissuader ses disciples de les utiliser, et se méfiait du fait qu'ils puissent générer un prestige et un attachement à sa personne excessifs[92].

Les différentes traditions bouddhistes ne concordent pas quant à savoir si la puissance du Bouddha est restée dans le monde après son nirvana. Les tendances dans le Theravada sont de considérer que sa disparition est totale et qu'il n'en reste rien, mais beaucoup de communautés bouddhistes se comportent comme si une partie de son pouvoir était restée dans le monde. Dans le culte, les reliques du Bouddha sont les réceptacles principaux de la puissance du Bouddha, ce qui explique la vénération des stupas qui les renferment, et les récits miraculeux qui les entourent[93].

Dévotion au Bouddha

Bouddha est un objet de vénération de la part des Bouddhistes, aussi bien de façon individuelle (par des offrandes, des prières) aussi bien que collective (par des fêtes, notamment les célébrations de sa naissance). Même s'il n'est plus présent dans le monde, il est généralement considéré qu'une partie de sa puissance réside dans ses reliques et ses images, ce qui explique notamment le développement de pèlerinages autour de ses reliques et des lieux des épisodes marquants de sa vie[94].

Il n'est cependant pas le seul Bouddha à être vénéré par les bouddhistes, loin de là, et pas forcément celui qui est le plus vénéré[95]. Dans la tradition Theravada il est l'objet principal de dévotion, en revanche dans le Mahayana et le Vajrayana d'autres bouddhas ainsi que des bodhisattvas font l'objet d'un culte important[96].

Vénérer le Bouddha ?

La question de savoir s'il était approprié de vénérer le Bouddha est abordée dans plusieurs textes bouddhistes anciens. Dans le Samyutta Nikāya, Bouddha réprimande le moine Vakkali lorsque celui-ci lui proclame son souhait de le vénérer. Plusieurs textes insistent sur le fait qu'il ne faut pas adorer le Bouddha, mais le Dharma, la Loi qu'il a enseignée : dans le Dīgha Nikāya, il dit à Ananda que la meilleure façon de le vénérer, c'est de vénérer le Dharma ; dans le Mahāparinibbāṇa Sutta, alors qu'il est sur le point d'en finir avec son existence, il indique à ce même disciple que sa présence physique n'est pas nécessaire, que ce qui compte c'est le Dharma qu'il a laissé, qui doit être le seul guide pour ses disciples après son départ. Mais ce dernier texte porte aussi en germe la pratique de la vénération des reliques du Bouddha, puisque celui-ci explique à Ananda qu'après sa crémation il conviendra de placer ses reliques dans les stupa et qu'ils y seront un objet d'adoration[97].

Le « Premier Refuge »

Bouddha est une figure majeure de tous les courants du Bouddhisme, quand bien même on ne le considérait pas comme le seul Bouddha ayant existé ni comme le principal objet de dévotion. Il est le fondateur, l'exemple à suivre, celui qui est parvenu à l'illumination dans cette période cosmique, puis a dispensé son savoir, montrant ainsi la Voie à suivre. Selon une formule courante prononcée au début des rituels theravada, il est le premier des Trois Refuges invoqués par les personnes souhaitant proclamer leur engagement dans le bouddhisme, aussi désignés comme les « Trois Joyaux » car ils sont perçus comme des trésors spirituels[98],[99],[100]. Bien qu'il puisse aussi désigner au sens large tous les Bouddhas, le terme Bouddha fait ici principalement référence à Siddharta Gautama, car il est celui qui par son enseignement a permis les deux autres, le dharma et la samgha[101],[102].

Offrandes, prosternations et chants

La forme de vénération la plus courante dans les pays bouddhistes est « honorer le Bouddha » (buddha pūjā), ce qui peut être fait dans un temple comme devant un autel domestique, et qui consiste concrètement en des offrandes devant une image du Bouddha (fleur, petite lampe, nourriture, voire de l'argent). Ce rituel permet au dédicant de concentrer son esprit sur le Bouddha, et d'acquérir du mérite. Ces offrandes peuvent être faites au quotidien, mais sont plus particulièrement accomplies lors des fêtes consacrées au Bouddha. Lors qu'elles ont lieu dans un sanctuaire, la personne qui offre l'objet comme l'objet lui-même sont purifiés, et l'offrande est accompagnée du geste de salutation et de bénédiction, les mains jointes (añjali)[103].

Les offrandes se font souvent en position à genoux. Dans le Bouddhisme du Nord, on se prosterne devant les images du Bouddha et ses symboles, pratique qui se retrouve aussi, mais moins souvent, dans le Bouddhisme de l'Est[104].

Les offrandes s'accompagnent aussi de chants, en général sous des formes courtes, de façon à être psalmodiés, en même temps qu'un chapelet est égrainé. Dans le bouddhisme theravada, une formule courante en l'honneur du Bouddha est « Honneur au Seigneur, l'Arahat, le parfaitement et totalement Illuminé ! » Le Bouddha est souvent prié en même temps que les deux autres refuges[105],[106].

Reliques et pèlerinages

La vénération des reliques du Bouddha est une des principales formes de dévotion dans le bouddhisme depuis au moins le IIIe siècle av. J.-C. Selon la tradition, le grand roi Ashoka aurait organisé à cette époque la diffusion de la bagatelle de 84 000 reliques du Bouddha, dispersées dans autant de lieux. Enfouies sous un stupa, les parties du corps du Bouddha sont tenues pour receler une portion de sa puissance, et sont donc un objet de vénération. Le principal lieu de culte du Sri Lanka est le Temple de la Dent de Kandy, qui passe pour renfermer une canine du Bouddha[107]. Les lieux où se trouvent des reliques du Bouddha sont d'importants lieux de pèlerinage pour les Bouddhistes. Les lieux où se sont déroulés des moments majeurs de la vie du Bouddha sont également d'importants lieux de pèlerinage, comme Bodh Gaya où il atteint l'Illumination et où se trouve un arbre de la Bodhi qui descendrait de l'arbre sous lequel Bouddha se trouvait lors de ce moment[108].

Fêtes

Plusieurs fêtes bouddhistes majeures font références au grands moments de la vie du Bouddha. Dans les pays de tradition Theravada, la grande fête de Vesak, qui se tient à la pleine lune du cinquième mois (avril-mai), commémore à la fois la naissance, l’Éveil et la disparition du Bouddha, qui se seraient produits un même jour de l'année. C'est l'occasion de décorer les maisons avec des bannières et des lanternes, d'exposer des scènes de la vie du Bouddha, de ses vies antérieures, aussi d'accomplir un pèlerinage[109],[110]. Dans le bouddhisme du Nord on célèbre à peu près au même moment l’Éveil, le nirvana, le premier sermon et la descente des cieux du Bouddha, sa naissance étant célébrée huit jours avant[111]. En Chine et en Corée la naissance du Bouddha est célébrée en mai, en revanche au Japon elle a lieu le 8 avril, lors de la fête des fleurs (Hana matsuri)[112]. Son Éveil est célébré le 8 décembre, et son nirvana le 15 février (ou mars)[113].

Gautama Bouddha dans les autres religions

Hindouisme, Inde et Népal

En Inde et au Népal, tous les lieux associés à la vie du Bouddha sont toujours des centres de pèlerinage, non seulement pour les bouddhistes, mais aussi pour les hindous de tous les milieux, car, en tant qu'avatar de Vishnou, on le considère comme un grand gourou (« maître », en sanskrit)[114].

Christianisme

Dans le christianisme, la légende du Bouddha est devenue celle de saint Josaphat, dont le nom proviendrait du sanskrit bodhisattva[115].

Gautama Bouddha dans la culture populaire

La personne de Gautama Bouddha a inspiré nombre de créations artistiques en dehors du bouddhisme. Cette liste n'en recense que quelques-unes ; voir aussi art bouddhique.

Littérature

- Siddhartha (1922), roman de Hermann Hesse.

- Bouddha, manga d'Osamu Tezuka paru dans un magazine de 1972 à 1983. La série fut éditée en français par Tonkam en 8 volumes[116] puis rééditée et titrée La Vie de Bouddha en édition française Deluxe puis Prestige.

- Sur les Traces de Siddhartha de Thich Nhat Hanh.

- Les Vacances de Jésus & Bouddha, manga d'Hikaru Nakamura mettant en scène Jésus et Bouddha en voyage sur Terre.

Cinéma

- Little Buddha, de Bernardo Bertolucci, avec Keanu Reeves dans le rôle du Bouddha, 1993.

- La Légende de Bouddha (film d'animation indien), 2005

- La Vie de Bouddha, de Martin Meissonnier, 2004

- La Légende du Grand Bouddha, de Teinosuke Kinugasa, 1952

- The Light of Asia, de Prem Sanyas, 1925

- Gotoma the Buddha, 1956

- Voir aussi Bouddhisme au cinéma

- Et Films sur le Tibet

Notes et références

- Notice du Musée Guimet : « Bodhisattva debout », sur Musée Guimet (consulté le ).

- Roger Favry, Le bouddhisme, Pemf, coll. « BT2 », , 63 p. (ISBN 978-2-87785-487-0 et 2-87785-487-6)

- UNESCO Centre du patrimoine mondial, « Lumbini, lieu de naissance du Bouddha », sur whc.unesco.org (consulté le )

- Il existe d’autres hypothèses concernant son emplacement, voir articles Piprâwâ et Kapilavastu

- Akira Hirakawa et Paul Groner, A history of Indian Buddhism : from Śākyamuni to early Mahāyāna, Motilal Banarsidas, (présentation en ligne), p. 22

- L. S. Cousins (1996), « The dating of the historical Buddha: a review article », Journal of the Royal Asiatic Society, (3)6(1), 57–63.

- Voir Bouddha#Trois types d'éveil et Bouddha#Dans le Theravāda pour la définition du samyaksambuddha.

- (en) Jan Nattier, « Buddha(s) », dans Buswell, Jr. 2004, p. 71.

- Buswell, Jr. et Lopez, Jr. 2014, p. 129 et 148-149.

- Buswell, Jr. et Lopez, Jr. 2014, p. 148.

- Buswell, Jr. et Lopez, Jr. 2014, p. 148-149.

- Buswell, Jr. et Lopez, Jr. 2014, p. 316.

- Buswell, Jr. et Lopez, Jr. 2014, p. 817.

- Ducoeur 2011, p. 295-296.

- Buswell, Jr. et Lopez, Jr. 2014, p. 741.

- Buswell, Jr. et Lopez, Jr. 2014, p. 897.

- Buswell, Jr. et Lopez, Jr. 2014, p. 764.

- Buswell, Jr. et Lopez, Jr. 2014, p. 108.

- Bechert 2004, p. 87.

- Harvey 1993, p. 42.

- Ducoeur 2011, p. 264-265.

- Becker 2016, p. 29-30.

- Ducoeur 2011, p. 265.

- Becker 2016, p. 30.

- Ducoeur 2011, p. 266-267.

- Becker 2016, p. 31.

- Bechert 2004, p. 82-83.

- Ducoeur 2011, p. 282-283.

- Ducoeur 2011, p. 285-286.

- Ducoeur 2011, p. 280-281.

- Ducoeur 2011, p. 278-279.

- Bechert 2004, p. 83.

- (en) John Clifford Holt, « What the Buddha Thought by Richard Gombrich (compte-rendu) », History of Religions, vol. 52, no 1, , p. 77-78.

- Ducoeur 2011, p. 268-270.

- Ducoeur 2011, p. 271-274.

- Becker 2016, p. 27.

- Bernard Faure, Idées reçues sur le bouddhisme : Mythes et réalités, Paris, Le Cavalier Bleu, , p. 30-32

- Nakamura Hajime (中村元) 1911 – 1999, traducteur du Tipitaka en japonais

- (en) D. Seyfort Ruegg, « A New Publication on the Date and Historiography of the Buddha's Decease ("nirvāṇa"): A Review Article », Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 62, no 1, , p. 82-87.

- Bechert 2004, p. 82.

- Gotama le Bouddha, sa vie d'après les écritures palies choisies par E. H. Brewster, avec une préface de C. A. F. Rhys Davids, Paris, Payot, , p. 60-62, cité par Ducoeur 2011, p. 284-285.

- Frédéric 1992, p. 80.

- Jean-Noël Robert, Petite histoire du bouddhisme, Paris, Librio, , p. 17-21

- Becker 2013, p. 34-37.

- (en) Jan Nattier, « Buddha(s) », dans Buswell, Jr. 2004, p. 72.

- Romila Thapar, The Penguin History of Early India: From Origins to AD 1300. Penguin Books, 2002, page 137.

- Richard Gombrich, Theravada Buddhism: A Social History from Ancient Benares to Modern Colombo. Routledge and Kegan Paul, 1988, pp 49-50.

- Romila Thapar, op. cit., page 146

- Robert Beér, The encyclopedia of Tibetan symbols and motifs, Serindia Publications, Inc; 2 Rev Ed édition (mars 2004), p. 48-50

- Louis Finot, Le Bouddhisme : son origine, son évolution, Éditions de l'Institut bouddhique, , p. 19

- Gotama dans le canon pali – palikanon.com

- Narada, A Manual of Buddhism, Buddha Educational Foundation, p. 9-12

- Connue aussi sous d’autres noms - Rahulamata-Yashodhara dans le canon pali

- Le thème de la femme du bouddha et ses sources – traduction anglaise d’un article d’André Bareau

- Channa dans le canon pali – palikanon.com

- Kanthaka dans le canon pali – palikanon.com

- (en) Donald S. Lopez, Jr., « A Hymn of Praise to the Buddha's Good Qualities », dans Donald Lopez, Jr., Buddhism in Practice, Abridged Edition, Princeton, Princeton University Press, (1re éd. 1995), p. 19.

- Becker 2016, p. 50-51.

- Becker 2016, p. 52-53.

- Becker 2016, p. 76.

- Buswell, Jr. et Lopez, Jr. 2014, p. 304-305.

- Harvey 1993, p. 82-113.

- Becker 2016, p. 42-50.

- Walpola Rahula, L'enseignement du Bouddha d'après les textes les plus anciens, Paris, Éditions du Seuil, , p. 128

- Buswell, Jr. et Lopez, Jr. 2014, p. 43.

- Bernard Faure, Le bouddhisme, Paris, Dominos - Flammarion, , p. 24-36.

- Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points Essais », (1re éd. 1997), p. 349-355

- (en) L. S. Cousins, « Buddhism », dans John R. Hinnels (dir.), A New Handbook of Living Religions, 2nd Edition, Malden, Wiley-Blackwell, , p. 373

- Becker 2016, p. 37-39.

- (en) Alice Collett, « Buddhism, relationship with Hindouism », dans Denise Cush, Catherine Robinson et Michael York (dir.), Encyclopedia of Hinduism, Londres et New York, , p. 124-125.

- Harvey 1993, p. 59-62.

- Becker 2016, p. 49-50.

- Harvey 1993, p. 82.

- « bouddhisme: mahaparinibbana sutta traduction jeanne schut », sur www.dhammadelaforet.org (consulté le )

- Charles Emmanuel Deuzeune, La Mort et ses rites, Le plein des sens, , p. 249-251

- « Célébration internationale de la Journée du Vesak au Siège de l’Organisation des Nations Unies et dans d’autres bureaux des Nations Unies », sur www.un.org, (consulté le )

- « Stupa bouddhiste commémoratif | Dons des Nations Unies », sur www.un.org (consulté le )

- « Qui était vraiment Bouddha », sur LExpress.fr, (consulté le )

- Walpola Rahula, L'enseignement du Bouddha, 1978, coll. point, Ed. du Seuil, Paris. (ISBN 978-2-02-004799-9)

- Harvey 1993, p. 58.

- Buswell, Jr. et Lopez, Jr. 2014, p. 62.

- Harvey 1993, p. 58-59.

- (en) John J. Makransky, « Buddhahood and Buddha Bodies », dans Buswell, Jr. 2004, p. 76.

- Becker 2013, p. 32-34.

- (en) Donald S. Lopez, Jr., « Introduction », dans Donald Lopez, Jr., Buddhism in Practice, Abridged Edition, Princeton, Princeton University Press, (1re éd. 1995), p. 17.

- Harvey 1993, p. 57-58.

- Becker 2016, p. 33.

- Harvey 1993, p. 54-55.

- Buswell, Jr. et Lopez, Jr. 2014, p. 8-9.

- Harvey 1993, p. 59.

- Buswell, Jr. et Lopez, Jr. 2014, p. 704.

- Harvey 1993, p. 55.

- (en) John J. Makransky, « Buddhahood and Buddha Bodies », dans Buswell, Jr. 2004, p. 76-77.

- (en) Kate Crosby, « Theravāda », dans Buswell, Jr. 2004, p. 838-839.

- (en) Paul J. Griffiths, « A Hymn of Praise to the Buddha's Good Qualities », dans Donald Lopez, Jr., Buddhism in Practice, Abridged Edition, Princeton, Princeton University Press, (1re éd. 1995), p. 39.

- Harvey 1993, p. 233 et 235.

- (en) Jacob N. Kinnard, « Worship », dans Buswell, Jr. 2004, p. 905-906.

- Harvy 1993, p. 241.

- (en) Brian O. Rupert, « Jewels », dans Buswell, Jr. 2004, p. 403.

- (en) John Clifford Holt, « Refuges », dans Buswell, Jr. 2004, p. 714.

- Harvy 1993, p. 241-242.

- Lopez, Jr 2004, p. 101-102.

- (en) Jacob N. Kinnard, « Worship », dans Buswell, Jr. 2004, p. 907.

- Harvey 1993, p. 237.

- Harvey 1993, p. 238-240.

- (en) José Ignacio Cabezón, « Prayer », dans Buswell, Jr. 2004, p. 672.

- (en) Jacob N. Kinnard, « Worship », dans Buswell, Jr. 2004, p. 906.

- Harvey 1993, p. 258.

- Harvey 1993, p. 260-261.

- (en) Jonathan S. Walters, « Festivals and Calendrical Rituals », dans Buswell, Jr. 2004, p. 286.

- Harvey 1993, p. 262.

- Harvey 1993, p. 263.

- (en) Jonathan S. Walters, « Festivals and Calendrical Rituals », dans Buswell, Jr. 2004, p. 287.

- Tarun Chopra, La vache sacrée et autres histoires indiennes, (ISBN 81-7234-041-9)

- "Barlaam and Josaphat", Catholic Encyclopedia, New York: Robert Appleton Company, 1913.

- Osamu Tezuka, « Bouddha : 1re édition »

Voir aussi

Bibliographie

Bouddhisme

- Cécile Becker, Le bouddhisme : Retracer l'histoire, comprendre les fondements et découvrir les pratiques de la religion bouddhique, Paris, Eyrolles, (ISBN 978-2-212-56362-7)

- (en) Robert E. Buswell, Jr. (dir.), Encyclopedia of Buddhism, New York, Macmillan Reference USA,

- (en) Robert E. Buswell, Jr. et Donald S. Lopez, Jr., The Princeton Dictionary of Buddhism, Princeton, Princeton University Press, , 1304 p. (ISBN 978-0-691-15786-3)

- Guillaume Ducoeur, Initiation au bouddhisme, Paris, Ellipses, coll. « Initiation à », , 384 p. (notamment l'histoire de la figure construite du Buddha)

- Louis Frédéric, Les dieux du bouddhisme : Guide iconographique, Paris, Flammarion, .

- (en) Richard F. Gombrich, Theravāda Buddhism : A social history from ancient Benares to modern Colombo, Londres et New York, Routledge, , 2e éd.

- Peter Harvey, Le Bouddhisme. Enseignements, histoire, pratiques, Paris, Seuil, coll. « Points Sagesses », , 528 p. (ISBN 978-2-757-86294-0)

- (en) Donald S. Lopez, Jr., The Story of Buddhism : A Concise Guide to Its History and Teachings, San Francisco, HarperSanFrancisco,

Bouddha

- André Bareau, Recherches sur la biographie du Buddha, Presses de l'École française d'Extrême-Orient, 3 vol., 1963, 1970 et 1971.

- (en) Heinz Bechert, « Buddha, Life of the », dans Robert E. Buswell, Jr. (dir.), Encyclopedia of Buddhism, New York, Macmillan Reference USA, , 1000 p., p. 82-88

- Bernard Faure, Les Mille et une vies du Bouddha, Paris, Seuil,

- (en) Richard F. Gombrich, What the Buddha Thought, Londres et Oakville, Equinox,

- Daisaku Ikeda, La Vie du Bouddha. Une biographie interprétative, éditions du Rocher, coll. « Tradition », 1993 (ISBN 2-268-01570-X).

- Le Sūtra du Lotus, Les Indes savantes (ISBN 978-2-84654-180-0).

- Thich Nhat Hanh (trad. Phillippe Kerforne), Sur les traces de Siddhartha : Découvrir les enseignements du Bouddha en cheminant à ses côtés [« Old path white clouds »], Paris, JC Lattès, coll. « Pocket », , 521 p. (ISBN 978-2-266-07539-8)

- André-Ferdinand Herold, La Vie du Bouddha, L’Édition d’art, (lire sur Wikisource), « La Vie du Bouddha ». Consulté le .

- Hans Wolfgang Schumann, Le Bouddha historique, éditions Sully, 1999.

- Alfred Foucher, La Vie du Bouddha d'après les textes et les monuments de l'Inde, Paris, Maisonneuve (maison d'édition), 1949 (réimpressions en 1987, 1993), 383 p. (ISBN 978-2-7200-1052-1), [1]. Consulté le .

- Marcelle Saindoin, Le Buddha comme avatāra de Viṣṇu et le mythe de Raji, Indo-Iranian Journal. 47, p. 17-44, 2004

- (en) W.J Wilkins, « The Buddha Avatāra, in Hindu Mythology, Vedic and Puranic, p.225-245 », sur sacred-texts.com, (consulté le )

- (en) Donald Sewell Lopez, Jr., From Stone to Flesh : A Short History of the Buddha, Chicago (Ill.), University of Chicago Press, , 289 p. (ISBN 978-0-226-49320-6, lire en ligne)

Sources

- André Bareau, En suivant Bouddha, Paris, Ed. du Félin, 2000 [1985], 301 p. (ISBN 978-2-866-45364-0)

- (en) Donald S. Lopez, Jr. (éd.), Buddhist Scriptures, Londres, Penguin Books, coll. « Penguin Classics », , 608 p. (ISBN 978-0-140-44758-3)

- Walpola Rahula (préf. Paul Demiéville), L'enseignement du Bouddha d'après les textes les plus anciens, Éditions du Seuil, coll. « Points sagesses », (réimpr. 2003), 188 p. (ISBN 2-02-004799-3)

Articles connexes

- Ajatashatru (souverain contemporain du Magadha)

- Lumbinî

- Piprâwâ

- Bodh-Gaya

- Sârnâth

- Kusinâgar

- Stûpa

- Temple de la Dent

- Famille du Bouddha

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la bande dessinée :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Informations sur Gotama avec références dans le canon pali

- Les images de Bouddha

- La Vie du Bouddha, de André-Ferdinand Herold, 1922

- Siddhartha Gautama

- Naissance au Népal

- Bouddha ou bodhisattva

- Treize bouddhas

- Chef religieux

- Philosophe du monde indien

- Personnalité de l'Inde ancienne

- Philosophe bouddhiste

- Personnalité du bouddhisme et de la non-violence

- Personnalité végétarienne

- Philosophe du VIe siècle av. J.-C.

- Naissance en 566 av. J.-C.

- Héros du Népal