Centrale nucléaire de Tchernobyl

| Pays | |

|---|---|

| Oblast | |

| Coordonnées | |

| Construction | |

| Mise en service | |

| Mise à l’arrêt définitif | |

| Statut |

À l'arrêt depuis 2000 |

| Type |

RBMK-1000 |

|---|---|

| Réacteurs actifs |

0 |

| Puissance nominale |

4 × 1 000 MW |

| Source froide | |

|---|---|

| Site web |

La centrale nucléaire de Tchernobyl (en russe : « Черно́быльская атомная электростанция »), aussi désignée sous le nom officiel de « centrale nucléaire V. I. Lénine », est une centrale nucléaire à l'arrêt depuis 2000, située en Ukraine dans la ville de Pripiat, à 18 km au nord-ouest de Tchernobyl, 16 km de la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie, et environ 110 km au nord de Kiev.

Sa désignation est « entreprises d'État spécialisées - centrale nucléaire de Tchernobyl » (en russe : « Государственное специализированное предприятие Черно́быльская атомная электростанция »).

Le réacteur no 4 a été à l'origine de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, mais la centrale continua de fonctionner avec les autres réacteurs jusqu'en alors que les villes de Tchernobyl et de Pripiat étaient pratiquement devenues des villes fantômes.

De 1986 à décembre 2000, jusqu'à 9 000 personnes ont travaillé à la centrale. Même à l'arrêt, elle emploie encore environ 3 000 personnes pour sa surveillance. Jusqu'en 1986, les travailleurs habitaient pour la plupart à la ville nouvelle de Pripiat construite en même temps que la centrale. En raison de l'évacuation de Pripiat après la catastrophe, les travailleurs habitent désormais Slavutych, une ville située à 45 km à l'est de la centrale en Ukraine. Elle a été construite pour remplacer Pripiat. Après 1986, un travail à Tchernobyl était attractif malgré les doses élevées de radioactivité, en raison des salaires exceptionnellement élevés et d'un rythme de deux semaines de travail / deux semaines de congés.

La centrale est prise par les forces armées de la fédération de Russie le lors de l'invasion de l'Ukraine.

Historique

Construction

La centrale devait disposer de six réacteurs nucléaires de type RBMK 1000 pour produire de l'électricité à partir de l'énergie nucléaire. La construction des réacteurs 1 et 2 débute en 1971 ; le premier est mis en service en 1977, le second, l’année suivante. Les réacteurs 3 et 4 sont mis en chantier en 1975 ; leur exploitation commence respectivement en 1981 et 1983. La construction des réacteurs 5 et 6, aussi d'une puissance de 1 000 MW, est interrompue par la catastrophe.

En 1985, l’Union soviétique dispose de 46 réacteurs nucléaires alors en fonctionnement dans le pays, dont une quinzaine d’exemplaires de type RBMK 1000 d'une puissance électrique de 1 000 mégawatts chacun. À cette époque, la part du nucléaire en Union soviétique représente environ 10 % de l'électricité produite, et la centrale de Tchernobyl fournit 10 % de l'électricité en Ukraine.

Il est à noter que la disposition générale de la centrale et son aspect extérieur rappellent à s'y méprendre la centrale nucléaire de Koursk. Elles ont été construites durant la même période.

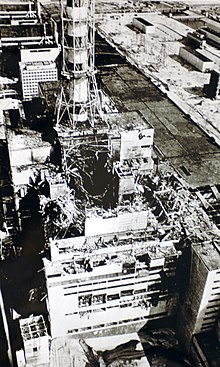

Catastrophe

La catastrophe de Tchernobyl est un accident nucléaire majeur classé au septième et dernier niveau de l'échelle INES en raison de la fusion du cœur du réacteur numéro 4. Elle s'est produite le .

Prise de la centrale par la Russie lors de la guerre en Ukraine

En 2022, à l'occasion de la guerre en Ukraine suite à l'invasion par la Russie, l'Agence internationale de l'énergie atomique exprime ses inquiétudes sur la situation et appelle à « un maximum de retenue pour éviter toute action qui mettrait les sites nucléaires du pays en danger ». Une réunion du Conseil des gouverneurs de L'AIEA à Vienne, siège de l’agence, est organisé pour discuter des « risques réels » posés par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. La résolution adoptée appelle la Russie à « cesser immédiatement les actions contre les sites nucléaires ukrainiens ». Le texte estime que cette guerre « pose des menaces graves et directes à la sécurité de ces lieux et de leur personnel », avec « le risque d'un accident ou incident nucléaire qui mettrait en danger la population de l'Ukraine, des États voisins et de la communauté internationale »[1],[2],[3],[4]. La Russie prend le contrôle de la centrale nucléaire de Tchernobyl fin [5].

Le 8 mars 2022, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AEIA) indique que les systèmes permettant de contrôler à distance les matériaux nucléaires de la centrale de Tchernobyl ont cessé de transmettre les données[6].

Plus de 200 techniciens et gardes sont bloqués sur le site, travaillant 13 jours d'affilée sous surveillance russe. L'AIEA a demandé à la Russie de les autoriser à effectuer des rotations, le repos et les horaires fixes étant essentiels à la sécurité du site[6].

Le 9 mars 2022, la centrale et ses équipements de sécurités sont coupés du réseau électrique annonce l'opérateur ukrainien Ukrenergo. Selon l’AIEA il n'y a pas « d’impact majeur » à ce stade mais elle dénonce la violation des règles fondamentales de sûreté nucléaire. La coupure électrique a ravivé les craintes sur l’état des installations nucléaires, et notamment la capacité de refroidissement du combustible radioactif stocké dans les piscines de refroidissement sur le site [7],[8].

La centrale de Tchernobyl n’est plus occupée par les troupes russes depuis jeudi 31 mars 2022, selon les autorités ukrainiennes. L’AIEA confirme que le transfert de responsabilité du contrôle de la centrale aux autorités ukrainiennes avait été formellement noté « par écrit »[9].

Conséquences de la catastrophe

Fonctionnement de la centrale pendant encore 14 ans

À la suite de l'accident, les trois réacteurs restants furent arrêtés, car le site était hautement contaminé par les radiations. Cependant, après un nettoyage à l'intérieur de la centrale et aux alentours, les réacteurs 1, 2 et 3 furent redémarrés à la fin de l'année 1986.

Le réacteur 2 subit un incident nucléaire le , à la suite duquel il ne fut pas redémarré en raison du coût élevé des réparations. Le réacteur 1 fut définitivement arrêté en novembre 1996. Le réacteur no 3, qui était le dernier réacteur encore en service à la centrale, fut arrêté définitivement le 15 décembre 2000 sous la condition d'une aide financière européenne. L'extinction suscita plusieurs réactions mitigées[10],[11].

Les ruines du réacteur 4 resteront radioactives pendant les millénaires à venir. Le plutonium 239, qui est l'un des éléments radioactifs présents à l'intérieur du réacteur, a une demi-vie égale à 24 200 ans. En 1986, le réacteur fut emprisonné dans un sarcophage de béton construit par les liquidateurs et bardé d'acier, bourré de 300 000 tonnes de sable, d'argile, de plomb et de bore. Il nécessite une surveillance constante.

Double sarcophage en prévision d'un futur démantèlement

Le consortium français Novarka (associant les groupes français Vinci et Bouygues) a commencé, fin août 2010, la construction d'une nouvelle charpente métallique de 18 000 tonnes (ou 23 000 tonnes) qui recouvrira le premier sarcophage construit au-dessus du réacteur accidenté de la centrale nucléaire, fissuré en 2010 voire avant.

L'objectif est de permettre, à terme, c'est-à-dire dans plusieurs décennies, la démolition de l'ensemble, et des travaux sous abri[12].

La phase commencée en 2010 consiste à bâtir les pieux qui viendront soutenir la plate-forme munie de rails. Celle-ci doit permettre à l'enceinte de confinement d'être glissée sur la chape[13]. Le sarcophage sera garanti un siècle. Le budget de l'opération est porté à 1,54 milliard d'euros en 2011, et financé principalement par les pays européens[14].

Le , à « plus de 50 mètres du sarcophage qui recouvre le réacteur accidenté en 1986 », et à quelques dizaines de mètres du nouveau sarcophage alors en construction, la partie haute des murs de béton du « bâtiment des turbines » du réacteur accidenté, ainsi qu'une partie de la toiture métallique, se sont effondrés sur et dans la salle des turbines, endommageant environ 600 mètres carrés du bâtiment[15],[16]. Selon un communiqué du consortium Novarka, cet effondrement résulterait de l'effet combiné du vent et du poids de la neige[16]. Selon l'Agence ukrainienne des situations d'urgence, le mur en béton et le toit métallique qui se sont effondrés ont été construits après la catastrophe de 1986 mais ne font pas partie des éléments du sarcophage lui-même. En réponse à Greenpeace-Russie s'inquiétant de risques pour le sarcophage, Mme Roudenko a expliqué que « Tous les éléments instables ont été renforcés et, selon les conclusions d'experts, il tiendra au moins jusqu'en 2023 »[16]. Ce bâtiment sera sous le futur second sarcophage, mais à ce stade, il y a eu plus de peur que de mal déclare l'IRSN[17]

L'arche est mise en place en [18] avec plusieurs années de retard[19] par rapport au projet initial qui prévoyait une mise en service en 2012. L'arche elle-même n'est complètement achevée qu'en décembre 2018, et n'est intégralement équipée qu'en janvier 2019.

Le centre de stockage de déchets nucléaires

Le centre de stockage du combustible nucléaire usé (ISF-2) est conçu pour entreposer pendant environ 100 ans plus de 25 000 assemblages de combustible nucléaire usé provenant des réacteurs RBMK de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il est financé par le Nuclear Safety Account, fonds initié par le G7 et administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement[20].

Areva s’engage à fournir l’installation pour l’été 2005 et démarre les travaux au printemps 2000. En avril 2003, l’Ukraine arrête le chantier en raison de « défauts de conception remettant en cause la sûreté en fonctionnement du centre de stockage ». L’installation d’Areva comporte un défaut de conception qui rend son utilisation impossible. En 2014, le chantier est repris par Holtec International (en), une société américaine qui prévoit l’ouverture de l’installation entre 2017 et 2018[21].

Notes et références

- « Guerre en Ukraine : doit-on craindre la prise de la centrale de Tchernobyl par les Russes ? », sur LaDepeche.fr avec AFP, (consulté le )

- « Guerre en Ukraine : pourquoi les Russes ont pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl ? », sur LaDepeche.fr, (consulté le )

- « Guerre en Ukraine: les forces russes à proximité d’une importante centrale nucléaire », sur LeSoir.be, (consulté le )

- « Ukraine: l'AIEA appelle Moscou à "cesser les actions" contre les sites nucléaires », sur ConnaissanceDesEnergies.org avec AFP, (consulté le )

- (uk) « Російські військові захопили Чорнобильську станцію - уточнено », sur gazeta.ua, (consulté le )

- « L'AIEA dit avoir perdu le contact avec les systèmes contrôlant les matériaux nucléaires de Tchernobyl », sur SciencesetAvenir.fr avec AFP, (consulté le )

- « Ukraine : la centrale de Tchernobyl totalement coupée du réseau électrique », sur LeFigaro.fr avec AFP, (consulté le )

- Perrine Mouterde, « Tchernobyl : le site de la centrale nucléaire déconnecté du réseau électrique, « pas d’impact majeur » à ce stade, selon l’AIEA », sur LeMonde.fr, (consulté le )

- Perrine Mouterde, « Pour l’AIEA, le retrait des troupes russes de Tchernobyl est « un pas dans la bonne direction » », sur LeMonde.fr avec AFP, (consulté le )

- « La centrale nucléaire de Tchernobyl est définitivement débranchée aujourd'hui », sur Les Échos,

- L'énergie nucléaire ou l'avènement de la mort statistique.

- A Tchernobyl, « il faut agir avant qu’il ne soit trop tard », Le Monde 25 avril 2017.

- Le Moniteur, no 5 576 du 8 octobre 2010.

- Cédric Pietralunga, « Top départ pour le sarcophage géant au-dessus de Tchernobyl », sur Le Monde, (consulté le ).

- Émeline Ferard, « Centrale de Tchernobyl : un toit et un mur se sont effondrés dans un bâtiment », maxiscience.com du 13 février 2013, consulté le 21-02-2013.

- Le Nouvel Observateur avec AFP (2013), « Tchernobyl : un toit de la centrale s'est effondré ; 80 employés de Vinci et Bouygues ont été évacués « par précaution » » ; communiqué publié le 13-03-2013, consulté le 21-02-2013.

- Guillaume Malaurie (2013), « Toit effondré à Tchernobyl : plus de peur que de mal » ; en l’état des informations, telle est la conclusion de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), 13-02-2013.

- Philippe Jacqué, « Un sarcophage géant coiffe désormais la centrale nucléaire de Tchernobyl », Le Monde, .

- Le Monde du 19 octobre 2009.

- (en) « EU assistance to Ukraine - project roundup », sur neimagazine.com, (consulté le ).

- Martin Leers, « L’invraisemblable fiasco d’Areva à Tchernobyl », sur journaldelenergie.com, (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

- Catastrophe de Tchernobyl

- Arche de Tchernobyl

- Chernobyl Recovery and Development Programme

- Zone d'exclusion de Tchernobyl

- Démantèlement nucléaire

- Agence internationale de l'énergie atomique

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :