Joseph Merrick

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture |

City of London Cemetery and Crematorium (en) (depuis le ) |

| Nom de naissance |

Joseph Carey Merrick |

| Pseudonyme |

Elephant man |

| Nationalité | |

| Activité | |

| Période d'activité |

- |

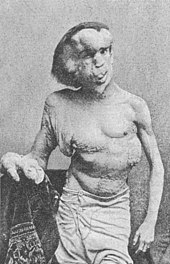

Joseph Carey Merrick ( à Leicester, Angleterre - à Tower Hamlets, Londres) est un Britannique présenté comme phénomène de foire sous le surnom de « Elephant Man » (« homme éléphant »). Il a vécu en Angleterre pendant l'ère victorienne. Il était connu en raison de la difformité extrême de son corps, et fut un cas étudié par la médecine britannique. Dans la biographie que Frederick Treves lui consacra en 1923 : L'Homme Éléphant et autres souvenirs, il le prénomme John au lieu de Joseph.

Biographie

Né à Leicester, fils de Joseph Rockley Merrick et Mary Jane Potterton, Joseph Merrick est l'aîné d'une famille de trois enfants, dont son frère, William, et sa sœur, Marion. Une légende colportée par lui-même veut que lors d'une parade de la ménagerie Wombwell dans les rues de Leicester, Mary Jane Merrick, alors enceinte de Joseph, trébuche et manque de se faire piétiner par un éléphant[1]. Joseph Merrick attribua à cet incident la cause de ses malformations[2].

Les premiers signes de difformité sont apparus vers l'âge de 21 mois : une excroissance qui lui déforme la bouche. Très vite, d'autres malformations apparaissent, et à cinq ans à la suite d'une chute, il se met à boiter. Sa mère meurt alors qu'il est âgé de 11 ans. Son père se remarie, mais sa belle-mère ne veut pas d'un enfant monstrueux. À douze ans, sa scolarité terminée et sur l'insistance de sa belle-mère, il est obligé de chercher du travail. Il officie durant deux ans dans une manufacture de cigares, mais ses difformités de plus en plus handicapantes l'obligent à quitter son emploi. Pour gagner sa vie, il est contraint de vendre de la mercerie au porte à porte, dans les rues où il est constamment brimé. Là encore, il est contraint d'arrêter de travailler.

Expulsé du domicile par son père[3], il se réfugie un temps chez son oncle Charles Barnabus Merrick, avant de se faire admettre en décembre 1879 à l'hospice des pauvres de Leicester. C'est lors de son séjour en 1882 qu'il se fait retirer une partie de l'excroissance qui déformait sa lèvre supérieure et lui donnait l'apparence d'une trompe[4].

En 1884, il quitte l'hospice et propose à Sam Torr, directeur du Gaiety Palace of Varieties, de le produire comme phénomène dans son théâtre. Celui-ci et trois de ses associés organisent son exhibition sous le nom d'« Homme Éléphant » dans des salles itinérantes[5]. L'un d'eux, Simon Silcock, montreur de curiosités anatomiques, se charge de le produire à Londres dans une boutique de Whitechapel Road en face de l'Hôpital de Londres. Ce genre de spectacle est particulièrement prisé des étudiants en médecine, et c'est l'un d'entre eux, Reginald Tuckett, qui signale l'existence de l'homme éléphant au docteur en chirurgie Frederick Treves[6].

Après avoir vu le spectacle, le chirurgien emprunte Joseph Merrick à Tom Norman pour une observation plus détaillée dans son bureau du Collège royal de médecine. Après ce premier examen du 2 décembre 1884, Treves présente l'« Homme Éléphant » à la société de pathologie de Londres comme cas de difformité congénitale[7].

En 1885, les exhibitions de phénomènes humains sont interdites en Grande-Bretagne car considérées comme immorales aux yeux de la société victorienne[8].

Joseph Merrick se produit alors en Europe continentale, tandis qu'en Belgique aussi, ce type d'exhibition est de moins en moins toléré. Dépouillé de ses économies par l'impresario autrichien qui l'exhibait sur le continent, il doit rentrer en Angleterre[9]. C'est à la gare de Liverpool Street à Londres après avoir causé un attroupement de la foule, que la police prend contact avec le docteur Treves, qui le prend en charge.

Grâce à l'intervention du directeur de l'hôpital de Londres Francis Culling Carr-Gomm, qui fit paraître dans le Times une annonce pour recueillir des fonds afin de subvenir aux besoins et au logement de l'« Homme Eléphant », et au soutien de la reine Victoria, Joseph Merrick peut vivre ses derniers jours comme résident permanent de l'hôpital de Londres[10].

Il y est entretenu jusqu'à sa mort apparemment accidentelle à l'âge de 27 ans, le 11 avril 1890 : il est retrouvé à trois heures de l'après-midi inanimé, probablement mort d'étouffement après que sa lourde tête s'était renversée vers l'arrière comprimant ainsi la trachée[11]. Ne pouvant dormir étendu, il devait d'ordinaire dormir la tête penchée vers l'avant.

La maladie de Joseph Merrick

Le cas de Joseph Merrick intéressa nombre de pathologistes, à commencer par le docteur Treves lui-même qui, après la mort de son patient, fit une autopsie détaillée pour chercher à connaître les causes des difformités dont souffrait celui-ci. On écarta l'hypothèse du choc avec un éléphant ainsi que celle de l'éléphantiasis, maladie d'origine parasitaire, fréquente dans les pays tropicaux mais rare en Europe.

Très longtemps, la cause communément admise fut que Joseph Merrick souffrait de neurofibromatose de type I dite aussi maladie de Recklinghausen, une maladie neurologique qui survient soit de manière héréditaire, soit par automutation du gène (mutation de novo) et qui affecte les tissus et les os et produit dans les cas les plus extrêmes des déformations proches de celle de l'« Homme Éléphant ». Mais des recherches génétiques faites à partir de ses ossements ont permis d'établir qu'il souffrait en fait du syndrome de Protée[12],[13],[14], une maladie génétique qui affecte la croissance des tissus, et produit elle aussi des déformations.

Le squelette préservé de Merrick était auparavant exposé à l'hôpital du Collège de médecine de Londres. Il n'est désormais plus visible du public.

Fictions sur l'homme éléphant

- En 1977, l'auteur de théâtre Bernard Pomerance écrivit la pièce Elephant Man, qui fut produite avec succès à Broadway, avec dans le rôle titre Philip Anglim, dont la particularité fut de jouer le rôle sans maquillage. Cette performance fut récompensée par un Tony Awards. Le rôle fut repris ensuite par David Bowie[15]. La pièce fut adaptée et jouée dans seize pays. En 1982, Jack Hofsiss réalisa un téléfilm tiré de la pièce[16], avec Philip Anglim qui reprenait le rôle qu'il avait créé.

- En 1980, David Lynch réalisa à partir de la biographie du docteur Treves le célèbre film The Elephant Man, avec John Hurt dans le rôle de l'homme éléphant incorrectement prénommé John Merrick, qui reçut entre autres le grand prix au festival du film fantastique d'Avoriaz. Dans les années 1980, à la suite de la sortie du film de David Lynch, une rumeur a couru, selon laquelle Michael Jackson, qui a déclaré se sentir proche d'Elephant Man, aurait tenté d'acheter les restes de l'infirme. Cette rumeur n'a pas été confirmée[17].

- En 1998, le compositeur et chef d'orchestre français Laurent Petitgirard composa l'opéra Joseph Merrick dit Elephant man sur un livret d'Eric Nonn, créé en 2002.

- En 2000, le romancier français Xavier Mauméjean publie Ganesha, un roman dont le héros et narrateur est Joseph Merrick. Sous-titré Mémoires de l'Homme-Éléphant, le roman met en scène quatre enquêtes menées à bien par le personnage.

- En 2001, dans le film From Hell, qui évoque les crimes de Jack l'Éventreur, apparaît la figure de Joseph Merrick dans une courte séquence.

- En 2013, une bande dessinée Joseph Carrey Merrick, l'homme-éléphant a été publiée chez Sandawé. Serge Perrotin est au scénario et Denis Van P au dessin[18].

- En 2013, la série télévisée britannique Ripper Street lors de la seconde saison, dans les épisodes 1 et 2, fait apparaître le personnage de Joseph Merrick. Ce dernier assiste à l'assassinat d'un policier et devient le témoin principal.

- En 2014, Bradley Cooper le joue à Broadway et, tout comme Philip Anglim, il n'a pas de maquillage. Il s'agit de la première pièce à avoir rapporté plus d’un million de dollars en une semaine d'exploitation au Booth Theatre.

Notes et références

- Howell et Ford 1981, p. 58

- Howell et Ford 1981, p. 162

- Howell et Ford 1981, p. 76

- Howell et Ford 1981, p. 84

- Howell et Ford 1981, p. 89

- Howell et Ford 1981, p. 21

- Howell et Ford 1981, p. 47

- Howell et Ford 1981, p. 103

- Howell et Ford 1981, p. 108

- Howell et Ford 1981, p. 117-120

- Howell et Ford 1981, p. 179-180

- Cohen, M. M., Jr.: The Elephant Man did not have neurofibromatosis. Proc. Greenwood Genet. Center 6: 187-192, 1987.

- Cohen, M. M., Jr. : Understanding Proteus syndrome, unmasking the Elephant Man, and stemming elephant fever. Neurofibromatosis 1: 260-280, 1988.

- Cohen, M. M., Jr. : Further diagnostic thoughts about the Elephant Man. Am. J. Med. Genet. 29: 777-782, 1988.

- l'Avant scène (Théâtre) Elephant man no 689 p. 3-28.

- « The Elephant Man » (présentation de l'œuvre), sur l'Internet Movie Database

- Le livre Michael Jackson de l'autre côté du miroir (édition Publibook) évoque cette rumeur

- présentation de la bande dessinée Site Le Mouv'

Annexes

Bibliographie

- (en) George M. Gould et Walter L. Pyle, Anomalies and Curiosities of Medicine, Philadelphie, W. B. Saunders & Company, (lire en ligne)

- Michael Howell et Peter Ford, Elephant Man : la véritable histoire de Joseph Merrick, Belfond, (ISBN 2-7144-1374-9)

- Martin Monestier, Les Monstres, Paris, éditions du Cherche Midi, coll. « Documents », (1re éd. 1979) (ISBN 978-2-7491-0804-9)

- (en) Ashley Montagu et Frederick Treves, The Elephant Man : A Study in Human Dignity, Acadian House Pub (ISBN 0925417173)

- Jean Goens, Loups-garous, vampires et autres monstres : enquêtes médicales et littéraires, Paris, CNRS Éditions, coll. « Insolites de la science », , 143 p. (ISBN 2-271-05085-5)

Articles connexes

- Elephant Man, film