Nouvelle-Néerlande

(nl) Nieuw-Nederland

1614–1664

1673–1674

|

|

| Statut | Colonie |

|---|---|

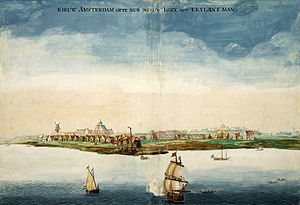

| Capitale | Nouvelle-Amsterdam |

| Langue(s) | Néerlandais |

| Monnaie | Rixdale |

| Population | Estimée entre sept et dix mille habitants en 1664 |

|---|

| 1624 | Établissement des premiers colons |

|---|---|

| 27 août 1664 | Prise de la Nouvelle-Amsterdam |

| 23 juillet 1667 | Traité de Bréda |

| 9 août 1673 | Reconquête néerlandaise |

| 19 février 1674 | Traité de Westminster (1674) |

Entités suivantes :

À partir de 1614, les territoires compris entre la Virginie et la Nouvelle-Angleterre portent indifféremment le nom de Nouvelle-Néerlande, (Nieuw-Nederland en néerlandais ou de Nova Belgica ou Novum Belgium en latin) ou de Nouveau Païs-Bas ou même de Nouvelle-Hollande (sans distinction avec les autres régions du même nom ailleurs dans le monde). Avec l'établissement d'une population à caractère résolument néerlandais en compétition avec les deux foyers de colonisation anglais et français, la Nouvelle-Néerlande se bornait à ses trois axes : la Noortrivier (« fleuve du nord »), la Zuidtrivier (« fleuve du sud ») et la Varsche Rivier (« fleuve frais »), respectivement les fleuves Hudson, Delaware et Connecticut. En 1626, Pierre Minuit fonde la Nouvelle-Amsterdam sur l'île de Manhattan sous la tutelle de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales (WIC).

Les Néerlandais et l’altérité nord-américaine

Comme les voies navigables étaient les seuls axes de transports, les Néerlandais, établis le long des fleuves importants et de leurs affluents, ne connaissaient pas l’étendue réelle des terres réclamées et connaissaient mal l’intérieur continental. Jaap Jacobs rapporte les propos d’Adriaen van der Donck qui au courant des années 1650 rappelait que « plusieurs Néerlandais auraient voyagé entre 112 et 128 km à l’intérieur des terres sans pouvoir en mesurer l’étendue »[1]. Les premiers récits de voyage néerlandais laissent croire que la colonie serait caractérisée par un climat tropical. En 1625, Johannes de Laet compare le climat de la nouvelle colonie de la WIC à celui de la métropole. En fait, la Nouvelle-Néerlande se caractérise par des écarts de température plus prononcés qu’en Hollande ou en Zélande étant donné le climat continental de la côte est nord-américaine. Les hivers bloquent tout échange entre la Nouvelle-Amsterdam et Fort Orange, la glace obstruant l'amont de la Noortrivier de novembre à mars.

Van der Donck jugeait aussi que l’exploitation agricole des terres sur les abords des deux fleuves importants était moins ardue qu’en Hollande étant donné que même si les nouvelles contrées étaient recouvertes de forêts, elles ne nécessitaient pas de coûteuses œuvres de drainage[2]. Il est certain que les techniques agricoles des Néerlandais et l’importation d’espèces européennes modifièrent considérablement l’aspect des terres. Dans son œuvre de description qui avait pour objectif d'encourager le peuplement de la colonie, Adriaen van der Donck rapporte aussi que des « lions » peuplent les forêts de la Nouvelle-Néerlande, faisant ainsi allusion aux peaux de lynx que rapportaient occasionnellement les Amérindiens. Du même coup, l'auteur remarque de façon erronée que les orignaux seraient dociles à la domestication[3].

Amérindiens

Des groupes amérindiens avec lesquels les Néerlandais traitaient, ceux qui retiennent le plus l’attention des chroniqueurs contemporains étaient les Agniers (Mohawk) qu’ils nommaient « Maquas ». Les autres tribus iroquoises étaient appelées de façon collective Sinnekens. Les Mohicans (appelés Mahikanders) fournissaient aussi de nombreuses peaux aux Néerlandais, mais en 1628, alors qu’on présume qu’ils logeaient auparavant des deux côtés de l’Hudson, les Agniers les auraient repoussés du côté est du fleuve, plaçant ainsi Fort Orange au centre d’une frontière rivale. Dans les alentours de la Nouvelle-Amsterdam et le long de l’Hudson, différentes tribus amérindiennes faisant partie d’un regroupement plus ou moins lâche des Lenapes côtoyaient les colons néerlandais.

Les Néerlandais comprenaient mal les langues amérindiennes, même les individus se prétendant interprètes ne comprenaient que rarement les Amérindiens. Il arrivait parfois que certains Amérindiens parlent anglais ou français.

Le révérend Megapolensis note que les Amérindiens ne sont pas particulièrement propres, s’enduisant de graisse d’ours et ne se lavant jamais[4]. En grande partie, les récits contemporains en Nouvelle-Néerlande font état d’étonnement et de répugnance à l’endroit des Amérindiens. Le discours était parfois teinté de rapides remarques d’admiration pour les femmes amérindiennes, mais l'opinion dominante quant aux Amérindiens était négative. La nature, elle, était perçue par Adriaen van der Donck et par Megapolensis d'un point de vue utilitariste, comme une opportunité économique offerte aux Néerlandais pour exploiter et peupler la colonie[5]. La perspective de s’enrichir grâce à la traite des fourrures avait favorisé la colonisation néerlandaise en Amérique du Nord en tout premier lieu et c’est cet aspect qui transparaît à la lecture de ces témoignages.

Histoire

Henry Hudson et les compagnies particulières (1609–1624)

C'est avec la création de facto des Provinces-Unies avec l'Union d'Utrecht de 1573, en rébellion constante avec l'Espagne de Philippe II et de Philippe III que naît cette nouvelle puissance commerciale et maritime de l'Europe occidentale. Bientôt réunis en compagnies d’import-export, les marchands néerlandais, de connivence avec l’État, fondent la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (abréviation VOC) en 1602. Cette dernière, cherchant de nouvelles routes commerciales qui pourraient s’avérer profitables, engage le capitaine et explorateur Henry Hudson pour explorer la route du nord-ouest, le passage par le Nord sibérien vers l’Asie. Celui-ci, ayant déjà tenté le même trajet pour le compte d’investisseurs anglais (Compagnie de Moscovie), il décide, à la barre du navire Halve Maen (demi-Lune), de chercher le chemin des Indes vers l’ouest, comme l’indiquaient les notes du capitaine anglais John Smith qui avait fait partie de la première tentative de colonisation permanente en Virginie anglaise, et ce, à l'encontre des directives qu’il reçut de son employeur.

Depuis la Virginie, il remonte la côte est américaine jusqu’à l’embouchure de la Zuide Rivier (à l’époque inconnue) puis jusqu’à la baie de New York que Verrazano avait baptisée « Nouvelle-Angoulême » en 1524. Remontant le fleuve qui allait porter son nom, il se rendit rapidement compte que celui ne menait vraisemblablement pas au « royaume de Cathay ». D’ailleurs, son journal de bord est le premier à citer le terme amérindien « Manna-hata », dont dérive le nom « Manhattan » pour désigner l’île située à l'embouchure du fleuve.

Son voyage de retour pour le compte d’intérêts particuliers néerlandais allait éveiller un intérêt commercial remarquable pour la traite des fourrures dans le delta de la Noort Rivier[6].

Dès l’année d'après, puis au cours des années suivantes, quatre compagnies néerlandaises entrent en compétition pour le commerce et la traite des pelleteries avec les Amérindiens de la région. Deux postes ont probablement été ainsi érigés dès 1611 à la hauteur du futur Fort Orange, sur l’île de Castle, et à l’estuaire de la Versche Rivier (correspondant au fleuve Connecticut).

Ces quatre compagnies se souciant de l’impact négatif d’une rivalité, se sont unies et ont reçu en 1614 des États généraux, une charte de compagnie de monopole leur cédant pour trois ans, l’exploitation entière du commerce des fourrures sur le territoire situé entre les 40e et le 45e parallèles[7]. Cependant, la compétition ne fait que s’aggraver jusqu’en 1621, année où la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales est créée sur le modèle de la VOC. Le premier voyage que cette nouvelle société dirigée principalement par la chambre de commerce d’Amsterdam s’échelonne de 1623 à 1624.

Le peuplement (1624-1673)

En 1624, les premières familles de colons, appelées pour occuper les territoires réclamés par les Néerlandais sont installées sur l'île-aux-Noix (Noten Eyland, aujourd'hui Governors Island) dans le delta de la vallée de la Noortrivier. Sur l’île de Manhattan, seules quelques plantations et quelques exploitations rurales pratiquant l'élevage sont créées. L'année suivante, dans une stratégie d'occupation complète du territoire et avec l'arrivée de 45 nouveaux colons et d'animaux domestiqués, les officiers répartissent les colons en quatre points, une partie demeurant sur l'île qui les avait accueillis l'année précédente, le restant est conduit à Fort Orange, Fort Wilhelmus (en aval de la Zuidrivier) et à l'embouchure de la Versche rivier.

En 1626, sous la menace grandissante d’une attaque provenant d’autres puissances coloniales ou d'Amérindiens, les dirigeants de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales décident de protéger l’embouchure de la Noortrivier, et de regrouper les activités des comptoirs commerciaux au sein d'une enceinte fortifiée. Noten Eyland étant évidemment trop petite pour y développer une colonie de peuplement, Pierre Minuit négocie l'achat de l'île de Manhattan aux Amérindiens Lenapes, pour 60 florins de marchandises. Lors de la construction du fort, la guerre entre les Agniers et les Mohicans contraint la compagnie à précipiter le déplacement des colons à l’intérieur de Fort Amsterdam.

La chute de la colonie

Pendant l'année précédant la Deuxième Guerre anglo-néerlandaise, la Nouvelle-Néerlande est conquise par les Anglais en temps de paix. Le directeur général Pieter Stuyvesant signe la capitulation de la Nouvelle-Amsterdam le . La colonie est rebaptisée New York, en l’honneur du duc d’York, frère du roi Charles II. En 1667, les Néerlandais renoncent à leurs revendications sur cette portion du territoire américain, lors du traité de Bréda, et obtiennent en retour la souveraineté sur le Suriname. Cependant, lors d’une autre guerre opposant les Anglais aux Néerlandais, ces derniers reprennent brièvement la colonie en 1673 (rebaptisée Nouvelle-Orange), avant que les Anglais ne la récupèrent avec le Traité de Westminster, le .

Établissements et forts de la colonie

Établissements sur le territoire de la Nouvelle-Néerlande :

- Noten Eylant

- Nouvelle-Amsterdam (Nieuw-Amsterdam)

- Beverwijck

- Wiltwijck

- Nouvelle-Amstel (Nieuw-Amstel)

- Nouvelle-Haarlem (Nieuw-Haarlem)

- Rensselaerswijck

- Noortwijck

- Colen Donck

- Achter Col

- Vlissingen

- Oude Dorpe

- Greenwich

- Middelburgh

- Heemstede

- Rustdorp

- Gravesend

- Breuckelen

- Nouvelle-Amersfoort (Nieuw-Amersfoort)

- Bergen

- Pavonia

- Vriessendael

- Midwout

- Nouvelle-Utrecht (Nieuw-Utrecht)

- Boswijck

- Swaanendael

- Fort Wilhelmus

- Altena

- Nieuw Dorp

La colonie comprenait aussi un certain nombre de forts chargés d'assurer sa protection :

Démographie

Les estimations de la population n'incluent pas les Amérindiens.

Héritage et reconnaissance

De la présence néerlandaise, il reste aujourd'hui un certain nombre de noms de lieux New-Yorkais, tels que Coney Island (Konijnen Eiland), Brooklyn (Breukelen), Harlem (Nieuw Haarlem), Flushing (Vlissingen) et Staten Island (Staaten Eylandt), ainsi que l’Amsterdam Avenue à Manhattan.

- La baie de Gowanus tire son nom d'Owanus (Ohain, village du Brabant wallon).

- La baie de Wallabout, au nord de Brooklyn, veut dire "baie wallonne" en néerlandais (Waal bocht).

- Le nom de Hoboken, dans le New Jersey, provient d'une commune de l'agglomération d'Anvers en Flandre.

- Communipaw, à Jersey City, est la contraction de Community of Pauw.

- Outre New York (Nieuw-Amsterdam), Schenectady, Albany (Beverwijck), la capitale actuelle de l'État de New York et Kingston (Wiltwijck) furent toutes fondées à l'époque coloniale néerlandaise.

Le 20 mai 1924, à l'occasion du tricentenaire de la fondation de New York, un monument commémoratif est érigé en l'honneur des colons wallons, sur le site de Battery Park, à la pointe sud de Manhattan. Une pièce de monnaie en argent de 50 cents, ainsi que des timbres-poste de 1, 2 et 5 cents sont émis pour commémorer l’arrivée des colons wallons et flamands.

Précisions quant au nom de la colonie

Bien d’autres termes ont été utilisés pour désigner la colonie nord-américaine relevant des Provinces-Unies. « Nouvelle-Hollande » est communément retenu dans la littérature francophone à cause de la généralisation du terme « Hollande » pour désigner la fédération des Pays-Bas – qui ne comprenait qu'une province nommée Hollande sur sept, mais de loin la plus peuplée, la plus riche et donc, de là, la plus influente. Mais le terme est mal choisi puisque les Néerlandais eux-mêmes ont nommé plusieurs colonies sous le terme Nieuw Holland. L’Australie et le Brésil portèrent ainsi le nom de Nouvelle-Hollande dès le XVIIe siècle. Plus récemment, se basant sur d'anciens manuscrits français, d'éminents historiens néerlandais publiant en français comme Louis Sicking, Pieter C. Emmer et Willem Frijhoff emploient le terme Nouvelle-Néerlande qui tend d'ailleurs à se généraliser.

Le terme Nouvelle-Belgique, aussi utilisé pour évoquer la colonie, fait référence aux anciens Pays-Bas, mais le terme est rarement retenu dans la littérature française jusqu'à ce jour. Sur une carte de l'Amérique du Nord, Louis Hennepin fait mention des « Nouveaux Pais Bas ». Finalement, Marcel Trudel dans son Histoire de la Nouvelle-France en dix volumes utilise les termes de « Nouvelle-Néderlande » et « Nouvelle-Hollande ».

Sources

Références

- Jacobs 2005, p. 8

- Jacobs 2005, p. 16

- Jacobs 2005, p. 20

- Jacobs 2005, p. 24

- Jacobs 2005, p. 29

- Shorto 2004, p. 33

- Jacobs 2005, p. 34

- (nl) Joan Blaeu, Nova Belgica et Anglia Nova

- (en) Islands Draw Native American, Dutch, and English Settlement - City-data.com

- (en) A Brief Outline of Dutch History and the Province of New Netherland - Université Notre-Dame, Indiana

Bibliographie

- (en) Jaap Jacobs, New Netherland: A Dutch Colony in Seventeenth-Century America, Boston / Leyde, Brill, , 559 p. (ISBN 978-90-04-12906-1, LCCN 2005297634)

- (en) Russell Shorto, The Island at the Center of the World, New York, Doubleday, Doubleday, , 1re éd., 384 p. (ISBN 978-0-385-50349-5, LCCN 2003055227)

Annexes

Articles connexes

- Directeurs de Nouvelle-Néerlande

- Histoire de la Nouvelle-Néerlande

- Établissements et fortifications de Nouvelle-Néerlande

- Wallons de New-York