« Le Petit Chaperon rouge » : différence entre les versions

Patrouille RC : Révocation des modifications de 77.192.23.13 (retour à la dernière version de 66.131.9.220) |

|||

| Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||

L'aiguille se distingue par son chas, symbole du sexe féminin. L'épingle, elle, se caractérise par sa tête, figurant le sexe masculin.<br /> |

L'aiguille se distingue par son chas, symbole du sexe féminin. L'épingle, elle, se caractérise par sa tête, figurant le sexe masculin.<br /> |

||

En choisissant le chemin de l'épingle, le Petit Chaperon rouge choisit la voie qui mènera à sa défloraison. |

En choisissant le chemin de l'épingle, le Petit Chaperon rouge choisit la voie qui mènera à sa défloraison. |

||

== Titre dans d'autres langues == |

|||

[[Fichier:Little Red Riding Hood by Darley.jpg|thumb|upright=0.9| ''« [[Tire la chevillette, la bobinette cherra]] ».'' Illustration de F. O. C. Darley, 1850]] |

|||

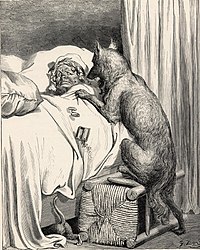

[[Fichier:GustaveDore She was astonished to see how her grandmother looked.jpg|thumb|upright=0.9|''« Elle était bien étonnée de voir comment sa Mère-grand était faite en son déshabillé »''. Illustration de Gustave Doré.]] |

|||

[[Fichier:Le petit chaperon rouge.jpg|thumb|upright=0.9|''Le Petit Chaperon rouge''<br />Illustration d'[[Albert Anker]] (1883)]] |

|||

* [[Allemand]] : ''Rotkäppchen'' |

|||

* [[Anglais]] : ''Little Red Riding Hood'' |

|||

* [[Arabe]] : ''ليلى و الذئب'' (Layla et le Loup) |

|||

* [[Arménien]] : ''Կարմիր գլխարկը'' (Karmir glkharky) |

|||

* [[Basque]] : ''Txano Gorritxo'' |

|||

* [[Breton]] : ''Kabelig ruz'' |

|||

* [[Bulgare]] : ''Червената шапчица'' (Tchervenata chaptschitsa) |

|||

* [[Catalan]] : ''La caputxeta vermella '' |

|||

* [[Langues chinoises|Chinois]] : ''小红帽'' (Xiǎo hóng mào) |

|||

* [[Coréen]] : ''빨간 모자'' (Ppalgan Moja) |

|||

* [[Croate]] : ''Crvenkapica'' |

|||

* [[Danois]] : ''Den lille Rødhætte'' |

|||

* [[Espagnol]] : ''Caperucita Roja'' |

|||

* [[Espéranto]] : ''Ruĝkufulino'' |

|||

* [[Estonien]] : ''Punamütsike'' |

|||

* [[Finnois]] : ''Punahilkka'' |

|||

* [[Galicien]] : ''Carrapuchiña vermella'' |

|||

* [[Gallois]] : ''Hugan Fach Goch'' |

|||

* [[Géorgien]] : ''წითელქუდა '' (Citelk'uda) |

|||

* [[Grec moderne|Grec]] : ''Η Κοκκινοσκουφίτσα'' (I Kokkinoskufítsa) |

|||

* [[Hébreu]] : ''כיפה אדומה'' (Kippah Addumah) |

|||

* [[Hindî]] : ''नन्हि लल छुन्नि'' (Nanhi Lal Chunni) |

|||

* [[Hongrois]] : ''Piroska és a farkas'' |

|||

* [[Islandais]] : ''Rauðhetta og úlfurinn'' |

|||

* [[Italien]] : ''Cappuccetto Rosso'' |

|||

* [[Japonais]] : ''赤ずきん'' (あかずきん) (Aka Zukin) |

|||

* [[Kurde]] : ''کیژە گچکەلە كلاو سورەکە'' |

|||

* [[Latin]] : ''Lacernella Rubra'' |

|||

* [[Letton]] : ''Sarkangalvīte'' |

|||

* [[Lituanien]] ''Raudonkepuraitė'' |

|||

* [[Néerlandais]] : ''Roodkapje'' |

|||

* [[Norvégien]] : ''Rødhette og ulven'' |

|||

* [[Persan]] : ''شنل قرمزی'' |

|||

* [[Polonais]] : ''Czerwony Kapturek'' |

|||

* [[Portugais]] : ''O Capuchinho Vermelho'' (au Portugal) ou ''Chapeuzinho Vermelho'' (au Brésil) |

|||

* [[Roumain]] : ''Scufița roșie'' |

|||

* [[Russe]] : ''Красная Шапочка'' (Krasnaia Chapotchka) |

|||

* [[Slovaque]] : ''Červená Čiapočka'' |

|||

* [[Slovène]] : ''Rdeča kapica'' |

|||

* [[Serbe]] : ''Crvenkapica'' ou ''црвенкапица'' |

|||

* [[Suédois]] : ''Lilla Rödluvan'' |

|||

* [[Ukrainien]]: ''Червона Шапочка'' (Tchervona Chapotchka) |

|||

* [[Tchèque]] : ''Červená Karkulka'' |

|||

* [[Turc]] : ''Kırmızı Başlıklı Kız'' |

|||

* [[Vietnamien]] : ''Cô bé quàng khăn đỏ'' |

|||

== Adaptations == |

== Adaptations == |

||

Version du 12 octobre 2012 à 17:46

| Le Petit Chaperon rouge | ||||||||

Le Petit Chaperon rouge Illustration de Jessie Willcox Smith, 1911 | ||||||||

| Auteur | Charles Perrault | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Genre | Conte en prose | |||||||

| Éditeur | Claude Barbin | |||||||

| Lieu de parution | Paris | |||||||

| Date de parution | 1698 | |||||||

| Chronologie | ||||||||

| ||||||||

| modifier |

||||||||

Le Petit Chaperon rouge est un conte appartenant à la tradition orale. En Europe, il est principalement connu par le biais des versions collectées et retranscrites par Charles Perrault en France et par les frères Grimm en Allemagne.

Il fut publié pour la première fois en France en 1698 par Perrault dans Les Contes de ma mère l'Oye. Il s'agit d'un conte-type 333 selon la classification Aarne-Thompson.

Origines du conte

Le Petit Chaperon rouge est un conte de la tradition populaire qui connaît de nombreuses versions au cours de l’histoire et des sociétés. Il s’agit d’un conte d'avertissement qui contient des thèmes ayant trait à la sexualité, à la violence et à l'anthropophagie.

Versions européennes

On retrouve trace de l’histoire dans la tradition orale de nombreux pays européens, sous différentes versions, antérieures au XVIIe siècle. Dans ses versions européennes, le conte oppose, dans une convention toute médiévale, l’univers sûr du village aux dangers de la forêt, même si aucune version écrite ne remonte à cette époque.

Les paysans français racontaient l’histoire dès le XIe siècle. L'une des versions orales du conte nous est connue, mais elle est l'une des plus sanglantes : le Loup, arrivé chez la Mère-grand, la dévore en en gardant toutefois un peu de côté, et prend sa place. La petite-fille arrive et, ne se doutant de rien, obéit à la fausse grand-mère lui disant de manger un peu de viande et de boire un peu de vin, en fait la chair et le sang de l'aïeule (la petite-fille s'interrogerait même quant aux dents présentes dans la chair, question à laquelle le Loup lui répondrait qu'il s'agit de haricots).

Dans la version italienne de La Finta Nonna (La Fausse Grand-mère), la petite fille l’emporte sur le Loup grâce à sa propre ruse, sans l’aide d’un homme ou d’une femme plus âgée. Ultérieurement sera ajouté le personnage d'un chasseur dont l'intervention relègue l’héroïne dans un rôle plus passif.

La version de Perrault

La plus ancienne version retranscrite et figée est celle de Charles Perrault, parue dans Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités en 1698. Cette version sera plus malheureuse et moralisatrice que celles qui suivront. L’héroïne en est une jeune fille bien élevée, la plus jolie du village, qui court à sa perte en donnant au loup qu’elle rencontre dans la forêt les indications nécessaires pour trouver la maison de sa grand-mère. Le loup mange la vieille dame en se cachant des bûcherons qui travaillent dans la forêt voisine. Il tend ensuite un piège au Petit Chaperon rouge et finit par la manger. L’histoire en finit là, sur la victoire du loup. Pas de fin heureuse pour l’héroïne, la morale de Perrault est sans appel. Cette version a d'autant plus de répercussion qu'elle est publiée à une période qui correspond au pic d'attaques de loups sur l'homme que la France a connu depuis les quatre derniers siècles, soit 500 à 1500 enfants agressés annuellement par les loups[1].

Au XIXe siècle, deux versions distinctes furent rapportées par Jacob et Wilhelm Grimm : la première par Jeanette Hassenpflug (1791–1860) et la seconde par Marie Hassenpflug (1788–1856). Les deux frères firent de la première version l’histoire principale et de la seconde une suite. L’histoire de Rotkäppchen (La Capuche Rouge) parut dans la première édition de leur collection Kinder- und Hausmärchen (Contes des Enfants et du Foyer, 1812). Dans cette version, la fillette et sa grand-mère sont sauvées par un chasseur qui suivait la piste du Loup. La suite montre la fillette et sa grand-mère piégeant et tuant un autre loup, anticipant ses gestes grâce à l’expérience acquise au cours de la première histoire.

Les frères Grimm modifièrent l’histoire dans les éditions postérieures, jusqu’à atteindre la version la plus connue dans l’édition de 1857. Cette version édulcorée, largement répandue, raconte l’histoire d’une petite fille qui traverse la forêt pour apporter un morceau de galette, une bouteille de vin à sa grand-mère. En chemin, la fillette fait la rencontre d’un loup, qui la piège à la fin et la dévore elle et sa grand-mère. Un chasseur vient néanmoins pour les sauver en ouvrant le ventre du Loup. Le Petit Chaperon rouge et sa grand-mère en sortent saines et sauves.

Analyse

Classification

Conte type n° 333 (Classification Aarne-Thompson)[2]

Chaperon

Le Petit Chaperon rouge est, à l’époque de Charles Perrault, une coiffure féminine populaire et bourgeoise, mais déjà démodée. La chose est naturelle, le costume des enfants du XVIIe siècle des classes aisées se caractérise par son archaïsme et ses emprunts aux modes populaires. Ce petit chaperon rouge serait donc la marque du désir des protagonistes villageois de se distinguer socialement, un signe de l’affection de la mère et de la grand-mère pour leur ravissante petite fille[3].

Explication symbolique

Certains chercheurs (notamment Pierre Saintyves) ont vu dans le chaperon rouge une couronne de fleurs, ce qui ferait de l'héroïne une reine de Mai, personnage du folklore populaire. Cette interprétation est combattue par les comparatistes qui font remarquer que les différentes versions du conte n'insistent pas toutes sur ce trait qui paraît avoir été mis en exergue (voire inventé) par Perrault et les frères Grimm[2].

Interprétation selon la théorie psychanalytique

Selon ses partisans, dont Bruno Bettelheim, auteur de la Psychanalyse des contes de fées, le Petit Chaperon rouge symboliserait le personnage de la petite fille aux portes de la puberté, le choix de la couleur rouge du chaperon renvoyant au cycle menstruel.

Le village et la maison de la grand-mère sont des endroits sûrs, chemin entre l’enfance et l’âge adulte. Pour arriver à destination, il faut emprunter un chemin qui traverse une forêt, lieu de danger où rôde le Grand méchant loup. La mère indique à la fille le chemin à suivre, le « droit chemin ». La fillette a une attitude ambiguë, puisque, faisant mine de se débarrasser du Loup, elle lui donne en réalité toutes les indications pour que celui-ci trouve la grand-mère, et la mange… Arrivée à destination, la fillette voit bien que quelque chose ne va pas, (« Que vous avez de grandes dents ») mais… finit dans le lit du Loup. Le Loup, présent dans d’autres contes comme prédateur (Le Petit Poucet), est ici la figure du prédateur sexuel.

L'analyse de Bruno Bettelheim repose sur un conte tronqué. En effet Charles Perrault fixa l'une des centaines de versions du Petit Chaperon rouge en éliminant des détails qui ne lui signifiaient rien alors qu'ils ont une importance capitale dans l'analyse de l'histoire. Avant de traverser la forêt, le Petit Chaperon rouge doit choisir entre deux chemins: celui de l'aiguille ou celui de l'épingle. L'aiguille qui sert à broder/repriser fait saigner. C'est l'apprentissage et la maîtrise des menstrues; le stade de l'adolescence. L'épingle est celle mise dans la coiffe de la mariée, le stade adulte. Par ces choix, la petite fille doit respecter les étapes. Elle ne peut se marier que si elle est nubile, mature.

Des universitaires imprégnés de psychanalyse, telle Luce Guillerm, dans son cours de littérature, voient dans les versions les plus anciennes du conte, une métaphore sur le dépucelage.

L'aiguille se distingue par son chas, symbole du sexe féminin. L'épingle, elle, se caractérise par sa tête, figurant le sexe masculin.

En choisissant le chemin de l'épingle, le Petit Chaperon rouge choisit la voie qui mènera à sa défloraison.

Adaptations

Notes et références

- Jean-Marc Moriceau, Histoire du méchant loup, 3000 attaques sur l'homme en France XVe - XXe siècle, Fayard, , p. 57

- P. Delarue, p. 373 sq.

- Charles Perrault, Contes (introduction, notices et notes de Catherine Magnien), Éditions Le Livre de Poche Classique

Voir aussi

Bibliographie

- Bruno Bettelheim, The uses of Enchantment,1976, Psychanalyse des contes de fées, traduction française 1976, édition citée : Hachette Littératures, 1998, ISBN 201278898 X

- P. Delarue et M.-L. Tenèze, Le Conte populaire français, 1976-1985, ISBN 270681277 x

- Serge Martin, Les Contes à l'école. Le(s) petit(s) chaperon(s) rouge(s), éd. Bertrand-Lacoste, 1997.

- Bruno de La Salle, Le conteur amoureux, éd. du Rocher, 2007.

Textes complets sur Wikisource

Charles Perrault

- Le Petit Chaperon rouge, éditions Barbin, 1698

- Le Petit Chaperon rouge, édition Léon Curmer de 1843

- Le Petit Chaperon rouge, version moderne

Les frères Grimm

- Le Petit Chaperon rouge (Rothkaeppchen)

- Le Petit Chaperon rouge, Contes de l'Enfance et du Foyer, des frères Grimm, traduction Charles Deulin

Articles connexes

Liens externes

- Exposition virtuelle sur le site de la BNF

- Illustration

- Julie Anterrieu, « Un petit chaperon kaleidoscopique » sur FilmdeCulte.com