« Louis XIV » : différence entre les versions

m robot Modifie: ru:Людовик XIV |

m robot Modifie: de:Ludwig XIV. (Frankreich) |

||

| Ligne 523 : | Ligne 523 : | ||

[[cy:Louis XIV, brenin Ffrainc]] |

[[cy:Louis XIV, brenin Ffrainc]] |

||

[[da:Ludvig 14. af Frankrig]] |

[[da:Ludvig 14. af Frankrig]] |

||

[[de:Ludwig XIV.]] |

[[de:Ludwig XIV. (Frankreich)]] |

||

[[el:Λουδοβίκος ΙΔ΄ της Γαλλίας]] |

[[el:Λουδοβίκος ΙΔ΄ της Γαλλίας]] |

||

[[en:Louis XIV of France]] |

[[en:Louis XIV of France]] |

||

Version du 7 juin 2008 à 17:07

Modèle:Infobox Monarque Louis XIV, nommé à sa naissance Louis-Dieudonné et surnommé par la suite le Roi-Soleil ou encore Louis le Grand (Saint-Germain-en-Laye, 5 septembre 1638 – Versailles, 1er septembre 1715) est, du 14 mai 1643 jusqu’à sa mort, roi de France et de Navarre, le troisième de la maison de Bourbon de la dynastie capétienne. Louis XIV, qui a régné pendant 72 ans, est le chef d'État qui a gouverné la France le plus longtemps. Il est aussi le monarque qui a régné le plus longtemps en Europe.

Louis XIV accède au trône quelques mois avant son cinquième anniversaire, mais après une minorité très marquée par la révolte de la Fronde (1648-1652), il n’assume personnellement le contrôle du gouvernement qu’à partir de la mort de son Premier ministre, le Cardinal Mazarin, en 1661. Il ne prit jamais de Premier ministre, et accentua encore son rôle direct dans l'État après la mort de ses puissants ministres Colbert (1683) et Louvois (1691). Son règne marqua l'apogée de la construction séculaire d'un absolutisme royal de droit divin. Louis XIV vit son autorité absolue bénéficier de la fin historique des grandes révoltes nobiliaires, parlementaires, protestantes et paysannes, qui marquaient la vie du royaume depuis plus d'un siècle.

Louis XIV a accru le territoire de la France et sa puissance en Europe. Il mène la diplomatie et la guerre à son gré en combattant durant plusieurs séries de guerres européennes. Il fait fortifier les villes conquises par Vauban et entoure ainsi les nouvelles frontières de leur « ceinture de fer », dans le cadre d'une politique territoriale de « pré carré » qui redessine et rationalise les limites du pays. Son gouvernement personnel coïncide également avec un effort de développement économique, commercial et colonial, mené notamment par son ministre Colbert, et qui est le volet économique de la recherche de la prédominance française. Sous son règne, la France acquiert une prééminence européenne non seulement politique et militaire mais aussi culturelle grâce à la présence de figures intellectuelles protégées par le mécénat royal, telles que Molière, Racine, Boileau, Lully, Le Brun et Le Nôtre. D'autres, plus indépendants, tels le poète La Fontaine, le philosophe Blaise Pascal, l'épistoliaire Mme de Sévigné, le moraliste La Bruyère ou le mémorialiste Saint-Simon font également du règne l'apogée historique du classicisme français. Ces performances culturelles contribuent au prestige de la France, de son peuple, de son langage parlé par les élites et dans toutes les cours d'Europe, et bien sûr de son roi. Il est dès son vivant parlé du « siècle de Louis XIV », sur le modèle des siècles de Périclès et d'Auguste, ou encore du « Grand Siècle ».

Louis XIV, avec l'aide de Colbert, a enrichi le royaume en appliquant le mercantilisme, une politique cherchant à faire entrer l'argent en encourageant les exportations et en limitant les importations. Ainsi des manufactures royales, comme celle des Gobelins, sont créées pour accroître la production nationale.

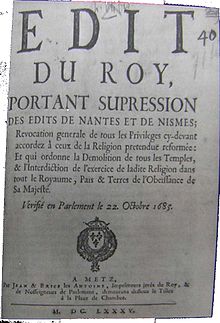

L'une des grandes œuvres du roi a aussi été la mise en place d'un État centralisé et absolutiste. Il le dirige après 1682 depuis le vaste château de Versailles, dont il a ordonné la construction. Ce dernier, modèle architectural de nombreux palais européens par la suite, est le cadre d'une étiquette très élaborée à laquelle il soumet la noblesse de cour, qu'il tient étroitement en main auprès de lui. Louis XIV réduisit aussi le rôle des Parlements, réprima les ultimes révoltes antifiscales paysannes, entretint un très long bras de fer avec les jansénistes et prit la décision controversée de la révocation de l'édit de Nantes en 1685, qui avait été promulgué en 1598 par Henri IV. La fin de son long règne fut ternie par l'exode massif des protestants persécutés, par une série de revers militaires, par les famines très meurtrières de 1693 et de 1709, par la révolte engendrant la guerre des Camisards, et par de nombreux décès dans la famille royale. Mais la régence de son successeur, Louis XV, âgé de cinq ans à la mort de son arrière-grand-père, se déroule sans heurts, ce qui témoigne de la stabilité du royaume établie par le monarque.

Habité de l'idée de sa gloire et de son droit divin, soucieux d'accomplir en permanence son "métier de roi", Louis XIV est devenu l'archétype du monarque absolu.

La jeunesse

Louis Dieudonné

Fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, Louis est le fruit d'unions politiques multiculturelles puisque ses grands-parents paternels Henri IV et Marie de Médicis, étaient français et italien. Ses grands-parents maternels, Philippe III et Marguerite d'Autriche étaient espagnol et autrichien, bien que tous deux Habsbourg, proches parents l'un de l'autre[1].

Au traditionnel titre Dauphin de Viennois est ajouté à sa naissance celui de Premier fils de France. L’enfant est aussi prénommé Louis-Dieudonné, car, après presque vingt-trois ans de mariage sans enfant, plusieurs fausses couches de la reine et la mésentente du couple royal, la naissance inattendue de l’héritier du trône est considérée comme un don du Ciel. Certains y voient même un miracle[2].

La naissance de Louis est suivie, deux ans plus tard, par celle de Philippe, d'abord titré duc d'Anjou, puis duc d'Orléans. Elle éloigne du trône le frère du roi régnant, Gaston d'Orléans, comploteur impénitent dont le cardinal de Richelieu, Premier ministre de Louis XIII, craignait qu'il ne mène en cas d'accession au trône une politique favorable aux nobles et aux Habsbourg. La naissance tant espérée d'un dauphin est ainsi une victoire politique pour Richelieu.

À la mort de son père, l'enfant devient roi sous le nom de Louis XIV. Comme il n'a que quatre ans et demi, sa mère, Anne d'Autriche, devient régente. Elle choisit contre toute attente le cardinal Mazarin comme Premier ministre, en dépit de la désapprobation des cercles politiques français de l'époque dont beaucoup n'apprécient pas qu'un Italien, fidèle de Richelieu, dirige la France.

L'éducation du roi

En plus de ses fonctions ministérielles, Mazarin, parrain de Louis XIV, se voit attribuer par la reine en mars 1646 la responsabilité de l'éducation du jeune monarque et de son frère. Il devient donc « surintendant au gouvernement et à la conduite de la personne du roi et de celle de M. le duc d'Anjou ». Malgré les efforts des différents précepteurs engagés pour prodiguer cours de latin, histoire, mathématiques, italien et dessin, Louis n'est pas un élève très travailleur. Mais, suivant l'exemple du grand collectionneur d'art qu'est Mazarin, Louis XIV se montre très sensible à la peinture, à l'architecture, à la musique et surtout à la danse qui est, à l'époque, une composante essentielle de l'éducation d'un gentilhomme : on dit que le jeune Louis s'entraîne à danser environ deux heures par jour de l'âge de 7 à 27 ans. Il est aussi grand amateur de chasse et du jeu de paume.

Louis, le "miraculé"

Dans son enfance, Louis XIV échappe à plusieurs reprises à la mort :

- À 5 ans, il manque de se noyer dans un des bassins du jardin du Palais-Royal. Il est sauvé in extremis.

- À 10 ans, le 10 novembre 1647, il est atteint de la variole. Dix jours plus tard, les médecins n’ont plus aucun espoir mais le jeune Louis se remet "miraculeusement".

- Le 30 juin 1658, le roi est victime d’une grave intoxication alimentaire lors de la prise de Bergues dans le Nord. Le lundi 8 juillet, on lui donne les derniers sacrements et on commence à préparer la succession mais Guénaut, le médecin d’Anne d’Autriche, lui donne un émétique à base d’antimoine et de vin qui guérit encore une fois "miraculeusement" le roi.

L'épreuve de la Fronde

Après avoir célébré sa première communion à l'église Saint-Eustache le 25 décembre 1649, Louis XIV, qui n'a alors que 12 ans, entre au conseil en 1650. C'est l'époque de la Fronde, une contestation de l'autorité royale par les parlements et la noblesse qui allait marquer durablement le monarque. En réaction à ces événements, Louis XIV s'appliqua plus tard à continuer le travail commencé par Richelieu : affaiblir les membres de la noblesse d'épée en les obligeant à servir comme membres de sa cour en transférant la réalité du pouvoir à une administration très centralisée et à la noblesse de robe.

En 1648, le parlement de Paris s'oppose fermement aux impôts levés par Mazarin pour continuer la guerre contre l'Espagne. La Journée des barricades contraint le roi à quitter Paris une première fois. S'il revient assez vite dans la capitale, les exigences des parlementaires, appuyés par le très populaire Albert de Gondi, obligent Mazarin à envisager un coup de force. En pleine nuit et dans le plus grand secret, le roi et sa cour quittent la capitale dans le but de l'assiéger et de la remettre à obéissance. L'affaire se complique quand des personnalités de la haute noblesse apportent leur soutien à la fronde : le prince de Conti, frère de Condé, Beaufort, petit-fils d'Henri IV, et quelques autres veulent renverser Mazarin. Si après quelques mois de siège Paris se rend au roi, Mazarin ne parvient pas à imposer sa volonté aux parlementaires et le conflit politique demeure.

En 1650, une nouvelle fronde appelée Fronde des princes se construit autour du tumultueux prince de Condé. Les princes sont arrêtés sur l'ordre de Mazarin, ce qui aboutit à une nouvelle guerre civile relayée essentiellement dans les provinces (Bordeaux). En 1651, Gondi et Beaufort, leaders de la première fronde, s'allient à la fronde des princes, pour renverser Mazarin. L'appui du duc d'Orléans et une émeute parisienne obligent Mazarin à s'exiler. Le 8 février 1651, la reine et le jeune Louis essaient de s'enfuir de la capitale mais, alarmés, les Parisiens envahissent le palais royal où loge le roi, désormais prisonnier de la fronde.

Le 7 septembre 1651, le lit de justice déclare la majorité du roi. Tous les grands du royaume viennent lui rendre hommage sauf Condé qui, de Guyenne, lève une armée pour marcher sur Paris. Défait, Condé se jette dans Paris qui se soulève devant le retour d'exil de Mazarin. Le pouvoir royal doit de nouveau assiéger Paris. Le deuxième exil de Mazarin, les exactions des troupes de Condé, les troubles populaires et le ras-le-bol de la guerre mettent un terme à la fronde, devenue impopulaire. Si la plupart des grands font leur soumission, Condé trahit la France pour se mettre au service de l'Espagne qui a profité du désordre pour reprendre du terrain en Flandre. L'arrestation et l'exil de Gondi, éternel comploteur, permettent de mettre un terme définitif aux troubles.

Louis XIV est sacré officiellement roi le 7 juin 1654 à Reims mais il laisse les affaires politiques à Mazarin, tandis qu’il continue sa formation militaire auprès de Turenne.

Son mariage avec Marie-Thérèse d'Autriche

Pendant le voyage du jeune roi, le 7 novembre 1659, les Espagnols acceptent de signer le traité des Pyrénées qui fixe les frontières entre la France et l'Espagne. De son côté, Louis XIV accepte bon gré, mal gré de respecter une des clauses du traité : épouser l'infante Marie-Thérèse d'Autriche (1638-1683), fille de Philippe IV, roi d'Espagne, et d'Élisabeth de France. Il est à noter que les époux sont doublement cousins germains: la reine mère Anne d'Autriche étant la sœur de Philippe IV, et Elisabeth de France la sœur de Louis XIII. Ce mariage a cependant pour but de rapprocher la France de l'Espagne. Il a lieu le 9 juin 1660 à Saint-Jean-de-Luz.

Louis ne connaît sa femme que depuis trois jours, celle-ci ne parle pas un mot de français, mais le roi "l'honore" fougueusement et devant témoins dès la nuit de noce[3]. (Selon d'autres sources, cette nuit de noces, contrairement à l'usage, n'eut pas de témoin.) [4]

Personnalité du Roi-Soleil

Le soleil comme emblème

Louis XIV choisit pour emblème le soleil. C'est l'astre qui donne vie à toute chose, mais c'est aussi le symbole de l'ordre et de la régularité. Il régna en soleil sur la cour, les courtisans et la France. En effet, les courtisans assistaient à la journée du roi comme à la course journalière du soleil. Il apparaît même déguisé en soleil lors d'une fête donnée à la cour.

Le Roi-Soleil domestiqua définitivement tous ceux qui lui contestaient le pouvoir en faisant de sa vie de monarque un théâtre perpétuel où tout, de son coucher à son lever, de ses repas à ses frasques amoureuses, de ses vêtements à ses animaux de compagnie, de ses divertissements à ses plaisirs intimes, était suivi par des courtisans anxieux de n'en pas manquer une miette.

Louis XIV, une force de la nature

On dit du roi qu'il n'était pas grand – 1,61 m – mais qu'il était d'une grande élégance et en imposait par sa prestance, sa beauté et sa superbe. Malgré tout, il était robuste : jamais fatigué, il ne craignait ni le chaud ni le froid, ni la pluie ni la grêle, et ne comprenait pas que l'on puisse en souffrir. Comme tous les Bourbons, c'est un gros mangeur, dont l'appétit gargantuesque étonne les témoins.

De plus, il est un inconditionnel de la danse, il aime les spectacles de ballets et du jeu de paume. Comme presque tout Capétien, c'est aussi un passionné de chasse infatigable.

C'est un homme passionné et curieux de tout ce qui l'entoure. Ses oreilles sont partout. Grâce à ses suisses qui espionnent tout et tout le monde à Versailles, il est plus vite que tout le monde mis au courant de ce qui se dit sur lui.

Un amant fougueux

Louis XIV a de très nombreuses maîtresses, parmi lesquelles Louise de La Vallière, Marie-Angélique de Fontanges, Madame de Montespan, Madame de Maintenon (qu'il épousa secrètement après la mort de la Reine, sans doute dans la nuit du 9 au 10 octobre 1683, en présence du Père de La Chaise qui donna la bénédiction nuptiale). Adolescent, il fait la rencontre d'une nièce de Mazarin, Marie Mancini. S'en suivra entre eux une grande passion, contrariée par le cardinal qui, conscient des intérêts de la France et des siens, préfère lui faire épouser l'infante d'Espagne. En 1670, Jean Racine s'inspira de l'histoire du roi et de Marie Mancini pour écrire "Bérénice".

On dit souvent que Mademoiselle Catherine de Beauvais, surnommée Cateau La Borgnesse, déniaisa le roi, mais les historiens en doutent fortement. Cependant, cette femme "issue de peu" eut l'extrême honneur de recevoir un cadeau étonnant d'Anne d'Autriche (la reine mère) : elle est payée en pierres précieuses, prévues initialement pour les travaux du Louvre, avec lesquelles elle s’est construit un hôtel particulier à Paris, aujourd’hui situé au 68, rue François-Miron, l'hôtel de Beauvais.

Plus tard, le roi fait aménager des escaliers secrets dans Versailles pour rejoindre ses différentes maîtresses[réf. nécessaire]. Ces liaisons irritent la compagnie du Saint-Sacrement, un parti de dévots. Bossuet, comme Madame de Maintenon, tentent de ramener le roi à plus de vertu.

Ses nombreuses maîtresses et favorites

- Louise Françoise de La Baume Le Blanc, duchesse de La Vallière et de Vaujours (1644+1710),

- Françoise-Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan (1668),

- Bonne de Pons Marquise d'Heudicourt (1665 ou 1666),

- Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, veuve du poète Scarron dite "la belle indienne" qu'il épousera en secret après le décès de la reine,

- Marie Mancini, nièce du cardinal de Mazarin qui deviendra Madame la Connétable de Colonna,

- Olympe Mancini, comtesse de Soissons (1655), et Hortense Mancini, sœurs de la précédente,

- Louise de Nesles, comtesse de Mailly (+1751),

- Lucie de La Motte-Argencourt (1657),

- Marie-Elisabeth de Ludres (1676 à 1677),

- Anne-Julie de Rohan-Chabot, princesse de Soubise (1674 à 1676),

- Mademoiselle de Thianges (1683)

- Lydie de Rochefort-Théobon

- Marie Angélique de Scoraille de Roussille, marquise puis duchesse de Fontanges (+1681), dite « Mademoiselle de Fontanges »

- Henriette Anne Stuart d'Angleterre, sa belle-sœur,

- Claude de Vin des Œillets, dite « mademoiselle des Oeillets »

- Anne-Lucie de La Mothe-Houdancourt,

- Catherine-Charlotte de Gramont, princesse de Monaco, épouse du prince de Monaco.

Politique

L'apogée de l'absolutisme

Également connu sous le nom de Roi soleil, Louis XIV renforce la monarchie qui devient monarchie absolue de droit divin. Le 13 avril 1655, le roi décrète 17 édits visant à renflouer les caisses de l’État. La légende raconte qu'à cette occasion, il aurait déclaré aux parlementaires réticents le célèbre mais contesté : « l’État c’est moi ! ». En fait, il ne l'a jamais déclaré. Il dit même le contraire sur son lit de mort, en 1715 : « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours ». Louis XIV se dissocie de l'État, dont il se définit lui-même comme, seulement, le premier serviteur.

L'élimination de Fouquet

À la mort de Mazarin, le 9 mars 1661, la première décision de Louis XIV est de supprimer le poste de Premier ministre et de prendre personnellement le contrôle du gouvernement mais l'entourage du roi n'est pas convaincu de sa stature d'homme d'État. Louis doit faire ses preuves et prouver son autorité.

Le roi avait été informé par Jean-Baptiste Colbert du délabrement des finances[5] après la guerre ruineuse contre la Maison d’Espagne et les 5 années de Fronde, de l’enrichissement personnel effréné de Mazarin, dont Colbert lui-même avait profité, et celui éhonté de Fouquet dont les pratiques spéculatives avaient fait leur temps. Six mois plus tard, le 5 septembre 1661, jour de ses 23 ans, le roi qui avait pu, jeune encore, constater le fort mécontentement des provinces contre la pression fiscale durant les 18 années de ministère du défunt cardinal, fait arrêter au grand jour, par d'Artagnan, Nicolas Fouquet dont il supprime par la même occasion le poste de surintendant des finances. Il crée une chambre de justice pour examiner les comptes des financiers. Même si Fouquet servit de bouc émissaire et qu’il avait pendant presque 9 ans, par son crédit personnel immense, bien rempli sa mission de pourvoyeur d’argent immédiat, il est communément admis aujourd’hui que le surintendant qui eut le malheur d’être le dernier représentant d’un système populairement détesté, avait fini par confondre sans scrupule sa comptabilité avec celle du Trésor. Le roi avait donc besoin de montrer qui dirige le pays et d'éliminer ainsi celui dont il subissait le trop grand ascendant.

Après trois ans d'un procès plein d'irrégularités et influencé par le roi, Fouquet est remplacé par Colbert en 1665. Le règne personnel du Roi-Soleil commence.

Les grandes réformes

- Création du Conseil royal des finances (12 septembre 1661)

La première partie du règne de Louis XIV est marquée par de grandes réformes administratives et surtout par une meilleure répartition de la fiscalité. Les douze premières années virent le pays en paix et le retour d'une relative prospérité[6]. Il va s'opérer le passage d'une monarchie judiciaire (où la principale fonction du roi est de rendre justice) à une monarchie administrative (le roi est à la tête de l'Administration). Les finances, dirigées désormais par un contrôleur général, en l'occurrence Colbert, viendront supplanter la justice en tant que première préoccupation du Conseil d'en-haut. Celui qui aurait normalement dû être en charge de la justice, le chancelier, qui, sous Louis XIV sera François-Michel Le Tellier, va lui-même délaisser la justice pour se consacrer essentiellement aux affaires de guerre.

Il crée le code Louis en 1667, sorte de code civil, le code criminel en 1670, le code forestier, l'édit sur les classes de la Marine en 1669, l'ordonnance de commerce en 1673.

Au fil du temps, deux clans vont se mettre en place à ses côtés et cohabiter tout en rivalisant l'un avec l'autre. Le clan Colbert va gérer tout ce qui touche à l'économie, la politique étrangère, la Marine et la culture alors que le clan Le Tellier-Louvois va avoir la mainmise sur la Défense. Le roi fait ainsi sienne la devise « diviser pour mieux régner ». En ayant deux clans rivaux sous ses ordres, il est certain qu'ils s'auto-contrôleront et que cela empêchera toute dérive permettant à un de ses ministres de réussir un coup d'état contre lui.

Jusqu'en 1671, le clan Colbert domine mais, quand commencent les préparatifs de la guerre de Hollande, les réticences de Colbert, qui rechigne à se lancer à nouveau dans de grandes dépenses, commencent à le discréditer aux yeux du roi. De plus, l'écart d'âge entre Colbert (52 ans à l'époque) et le roi (33 ans) fait que le roi se rapproche naturellement de Louvois qui n'a que 30 ans et la même passion : la guerre. Jusqu'en 1685, c'est le clan Louvois qui est le plus influent.

- Création d'un service de police moderne

Paris, état des lieux : « Le Paris du XVIIe siècle est quasiment invivable ». C’est d’abord une concentration dangereuse de populations : épidémies, incendies, inondations, hivers polaires, encombrements et désordres de tout genre. La ville attire des individus qui espèrent vivre mieux auprès des riches : escrocs, brigands, voleurs, mendiants, infirmes, hors-la-loi, paysans sans terre et autres déshérités. Il existe encore la Cour des miracles, le plus célèbre des ghettos incontrôlables (estimés sous Louis XIV à 30 000 individus, soit 6% du peuplement). Paris sera le premier souci du roi qui n’a pas encore construit Versailles.[7]

Édit de fondation de l’hôpital général de Paris (27 avril 1656)

Cet édit (de Grand Renfermement) a pour objet d’éradiquer la mendicité, le vagabondage et la prostitution. Il est conçu sur le modèle de l’hôpital lyonnais (L’Hospice de la Charité établi en 1624) et s’attire à son service les membres de la compagnie du Saint-Sacrement. Il regroupe les trois établissements de la Salpêtrière, de Bicêtre et de Sainte-Pélagie. En dépit des peines et des expulsions prévues pour ceux qui ne regagnent pas l’hôpital, cette mesure, faute d’effectifs suffisants, sera un échec.

Ordonnance civile de Saint-Germain-en-Laye (3 avril 1667)

Dix ans plus tard, la situation mal maîtrisée a empiré et « on rapporte que le roi n’en dort plus la nuit »[8]. Les différentes factions de police sont disséminées et rivalisent entre elles. Colbert va s’efforcer de coordonner toutes ces autorités en un seul service. Pour atteindre ce but, il fait nommer le 15 mars 1667 La Reynie à la lieutenance générale de police qui vient d’être créée, un homme de son clan intègre et travailleur, qui a déjà participé au conseil de la réforme de la justice. Entre autres sont annoncées, une lieutenance séparée de celles civile et criminelle, la simplification et l’uniformisation des procédures de justice civile pour tout le royaume, et l’obligation de mieux tenir les registres paroissiaux. Les attributions de La Reynie sont étendues : maintien de l’ordre public, des bonnes mœurs, du bon ravitaillement, de la salubrité (ébouages, pavage des rues, fontaines d’eau, etc.), la sécurité (rondes, éclairage des rues par lanternes, lutte contre la délinquance et les incendies, liquidation des « zones de non-droit »[9] , etc.). Dès 1674, La Reynie a le titre de lieutenant général de police (en somme, le premier préfet de police de France) et s’acquittera de cette tâche épuisante avec intelligence pendant 30 ans, jusqu’en 1697, année où il se retire.

La politique étrangère

Depuis la naissance de Louis XIV, la France a continuellement été en guerre contre l'Espagne et plus généralement contre l'hégémonie des Habsbourg en Europe. Elle participe directement au dernier tiers de ce qu'on a appelé ensuite la guerre de Trente Ans conclue en 1648 par les traités de Westphalie. La France doit ensuite gérer des conflits intérieurs liés à la Fronde menés par le prince de Condé mais dont l'Espagne est le principal soutien.

Louis XIV, l'homme de guerre

Le 23 juin 1658 à Dunkerque, les Français récemment alliés aux Anglais (gouvernés à l'époque par Lord Oliver Cromwell) remportent une victoire importante contre Condé et l'Espagne lors de la bataille des Dunes. Ce fut une des premières grandes victoires du jeune Louis qui n'a que 20 ans à l'époque.

Louis XIV a consacré 32 années sur 54 à faire la guerre. Au début de son règne, l'autre grande puissance en Europe est l'Espagne. En 1715, c'est le Royaume-Uni, et en particulier l'Angleterre, qui est devenu le concurrent le plus redoutable.

Le roi laisse Colbert gouverner et avec l'aide de Michel Le Tellier puis du marquis de Louvois, il réorganise l'armée : unification des soldes, création de l’hôtel des Invalides en 1670, réforme du recrutement. Cette nouvelle impulsion politique limite la désertion et augmente le niveau de vie de la gent militaire. Il demande à Vauban de construire une ceinture de fortifications autour du territoire (politique du pré carré). Il dispose alors d'une armée de 300 000 hommes ce qui en fait de loin la première armée d'Europe, capable de tenir tête à des coalitions rassemblant de nombreux pays européens. Pour renforcer le pouvoir de la France dans le monde, Louis XIV engage le royaume dans une multitude de guerres et batailles :

- de 1667 à 1668, la guerre de Dévolution ;

- de 1672 à 1678, la guerre de Hollande qui se conclut par le fameux traité de Nimègue ;

- de 1688 à 1697, la guerre de la ligue d'Augsbourg (également appelée guerre de Neuf Ans) ;

- de 1701 à 1713, la guerre de Succession d'Espagne.

Ces guerres agrandissent considérablement le territoire français. Sous le règne de Louis XIV, la France conquiert la Haute-Alsace, Metz, Toul, Verdun , le Roussillon, l'Artois, la Flandre française, Cambrai, la Franche-Comté, la Sarre, le Hainaut et la Basse-Alsace. Ces acquisitions consacrent l'hégémonie française en Europe et ceux qui, comme le doge de Gênes, se risquent à défier le roi, ne tardent pas à en payer les conséquences.

Cependant, l'état de guerre permanent mène l'État au bord de la banqueroute, le forçant à lever de lourds impôts sur le peuple, mais aussi sur la noblesse (impôts de la Capitation, du Dixième). Même la famille royale doit payer des impôts.

La Marine

A la mort de Mazarin, en 1661, la Marine royale, ses ports et ses arsenaux sont en piteux état. Seule une dizaine de vaisseaux de ligne est en état de fonctionnement correct. À la même période, la marine anglaise comptait 157 vaisseaux (dont la moitié sont des vaisseaux importants, embarquant de 30 à 100 canons), soit un rapport de 1 à 8 avec la Marine française. Les flottes de la république des Provinces-Unies en comportent 84.

Contrairement à une idée très répandue, Louis XIV s’intéressa personnellement et contribua avec Colbert à l’essor de la marine de guerre française. Dès 1662, il crée le corps des galères, qui a l'avantage de constituer une flotte à la fois militaire et commerciale. Il préside une fois par semaine le conseil de la Marine et suit avec le plus grand soin les détails de la mobilisation des ressources, fixant chaque année l’ampleur des armements, nommant en personne tous les officiers de vaisseau ou encore choisissant le nom de chaque vaisseau fabriqué.

Le roi souhaite que son armée de mer devienne aussi puissante et redoutée que son armée de terre, non tant pour combattre que pour disposer d'un instrument de dissuasion permettant de ne pas combattre.

Le 7 mars 1669, il crée le titre de secrétaire d’État à la Marine et nomme officiellement Colbert premier titulaire du poste. Dès lors, Colbert et son fils vont mobiliser des ressources humaines, financières et logistiques sans précédent qui ont permis, pratiquement ex nihilo, de faire de la France une puissance militaire navale de premier rang.

L’objectif fixé par Colbert était d’atteindre une flotte de 120 vaisseaux dont 72 d’au moins 50 canons. À sa mort en 1683, la Royale comptait 117 vaisseaux, 1 200 officiers et 53 000 matelots. De 1661 à la mort de Louis XIV en 1715, 381 vaisseaux et frégates furent construits.

L'Economie

La politique économique de Louis XIV est simple : le roi dépense à la guerre tout l'argent que Mazarin puis Colbert s'évertuent à faire rentrer dans les caisses de l'État.

Sous Mazarin, cette pression fiscale est à l'origine de nombreuses rébellions aussi bien au niveau de l'aristocratie (la Fronde) que du peuple (les jacqueries) :

- la révolte des sabotiers de Sologne (d'avril à août 1658).

- la révolte du Boulonnais en mai 1662 (aussi appelée « révolte des Lustucrus »).

Après Mazarin, Colbert a lui aussi multiplié les initiatives économiques :

- il invente sa propre version du mercantilisme qu'on appelle ensuite le colbertisme. Son concept se résume en quelques mots : augmenter les exportations et réduire les importations.

- il crée les manufactures qui peuvent être d'État (tapisseries de Beauvais, des Gobelins) ou privées (Saint-Gobain). Pour faire rentrer des devises, Colbert favorise l'exportation par des aides d'État et limite les importations en instaurant un protectionnisme fort. Il incite les meilleurs artisans d'Europe à venir travailler en France pour disposer des produits de la meilleure qualité possible et donc plus faciles à vendre.

- pour faciliter le commerce, il améliore les infrastructures en créant des routes. Avec l'aide de son fils, Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, il développe la marine marchande pour vendre les produits et la "marine royale" (militaire) pour protéger les convois.

- il favorise le développement des colonies et la création des compagnies commerciales : Compagnie des Indes Orientales (Océan indien), Compagnie des Indes Occidentales (Amériques), Compagnie du Levant (Méditerranée et Empire ottoman) et Compagnie du Sénégal (Afrique) pour promouvoir le commerce triangulaire des esclaves.

Le développement des colonies

- En 1654, la Nouvelle-France (l'Acadie et le Canada) est colonisée pour ses ressources naturelles, surtout les pelleteries. Elle est gérée par la Compagnie de la Nouvelle-France.

- En 1659, un premier comptoir français, nommé "Saint-Louis" en hommage au roi, est installé sur l'île de Ndar au Sénégal. Le pays fut cédé à la Compagnie du Sénégal en 1673 pour transférer des esclaves noirs aux Antilles.

- En 1665, Louis XIV crée la Compagnie française des Indes orientales basée initialement à Madagascar. La même année, Colbert rachète la Guadeloupe à Charles Houel du Petit Pré, ancien directeur de la Compagnie des îles d'Amérique, et l'île de la Martinique à Jacques Dyel Duparquet. Tous ces territoires sont confiés en gestion à la Compagnie des Indes qui fit faillite en 1674, date à laquelle ces territoires sont rattachés au domaine royal.

- En 1677, sur ordre du roi, l'amiral d'Estrées reprend la Guyane française aux Hollandais.

- En 1682, La Salle fonde à l'embouchure du Mississippi une nouvelle colonie française qui est nommée Louisiane (Nouvelle-France) en l'honneur du roi Louis.

- En 1697, le traité de Ryswick attribue la moitié ouest de l'île de Saint-Domingue, (aujourd'hui Haïti) à la France.

Malgré tout, les colonies sont plus une priorité pour Colbert que pour le roi. On a besoin de chair à canon pour mener les guerres en Europe et on n'envoie que très peu de gens aux colonies : les engagées et les jeunes orphelines surnommées « les filles du roi » au Canada (Nouvelle-France). Colbert entrevoit, lui, les ressources potentielles dans le développement des colonies mais dans sa correspondance avec les intendants de la Nouvelle-France, il est strict : les colonies servent au royaume et ne doivent pas se développer au détriment de l'industrie française. Pour favoriser l'accroissement naturel, il crée des amendes pour les colons masculins célibataires de plus de 20 ans et les filles de plus de 16 ans non mariées. En outre, il alloue la somme de 300 livres aux familles de plus de dix enfants.

Le Code noir

En mars 1685, Louis XIV promulgue le « Code noir », expulsant les Juifs des Antilles et autorisant le plein usage des esclaves dans les colonies. Ses détracteurs y voient une institutionnalisation de l'esclavage. Il était conçu comme une limitation des sévices et permettait de donner un statut aux esclaves. Avant son établissement, les esclaves étaient considérés comme un bien matériel, au même titre qu'une chaise. Avec ce code, il leur est reconnu un droit à la propriété, limité mais existant, un droit à la retraite et une obligation de bon traitement pour les propriétaires ainsi que l'obligation de bien les nourrir. Ce code, bien que mal appliqué du fait de la pression des colons sur la justice, aurait eu le mérite d'avoir voulu accorder un cadre à la traite des Noirs de l'époque.

La Religion

Les réformes religieuses

Louis XIV est partisan du gallicanisme, une France chrétienne unifiée mais indépendante du pape. Le 13 décembre 1660, le roi fait savoir au Parlement qu’il a décidé d’éradiquer le jansénisme, ce qui ne l'empêche pas de choisir Simon Arnauld de Pomponne pour secrétaire d'État, en 1671, après la Paix de l'Église. Pour les mêmes raisons, il combattit également le protestantisme et la compagnie du Saint-Sacrement.

Si, au début de son règne, Louis XIV connaît quelques différends avec la papauté (Alexandre VII a même été menacé de guerre en 1662), le règne du Roi-Soleil connaît une orientation plus religieuse à partir de 1684. La reine Marie-Thérèse et Colbert meurent en 1683 et l'austère Madame de Maintenon devient l'épouse secrète du monarque. On dit qu'elle fut l'une des farouches partisanes de la révocation de l'édit de Nantes. Aujourd'hui, cet argument est de plus en plus contesté par les historiens.

Révocation de l'édit de Nantes

L'édit, signé à Nantes le 13 avril 1598 par le roi de France Henri IV, était un compromis qui laissait la liberté de culte aux protestants dans certaines limites, et la possession de certaines places fortes militaires.

Le versant militaire de l'édit de Nantes, à savoir la possibilité pour les protestants de conserver des places fortes militaires, avait été révoqué sous le règne de Louis XIII lors de la paix d'Alès en 1629.

Le versant religieux de l'édit de Nantes fut révoqué par Louis XIV en octobre 1685 (Édit de Fontainebleau)[10], contresigné par le chancelier Michel Le Tellier. Le protestantisme devient dès lors interdit sur le territoire français. Cette révocation entraînera l'exil de beaucoup de huguenots vers des pays protestants : l'Angleterre, les États protestants d'Allemagne, les cantons protestants de Suisse, les Provinces-Unies et ses colonies, comme celle du Cap. On estime à environ 200 000 le nombre d'exilés, dont beaucoup d'artisans ou de membres de la bourgeoisie.

Les protestants les plus pauvres étaient soumis depuis 1679 aux dragonnades. Ainsi, le catholicisme était rétabli, les temples transformés en églises ; mais chez beaucoup d'entre eux, l'adhésion au catholicisme restait superficielle.

Les récents travaux de Michel Morrineau et de Janine Garrisson ont beaucoup nuancé les conséquences économiques de la révocation. Ainsi, on s'aperçoit qu'en 1686 l'économie française a été particulièrement faste. La formation d'une diaspora française en Europe a permis de créer de nouveaux marchés d'exportation, mais aussi d'asseoir l'essor européen de la langue française au siècle suivant.

La révocation de l'édit de Nantes a aussi pour conséquences indirectes des soulèvements de protestants dans le Languedoc dont la guerre des Camisards constitue le paroxysme.

Le protestantisme était à l'époque de Louis XIV minoritaire en France, et n'a jamais constitué plus de 10 % de la population française y compris lors des guerres de religion au XVIe siècle. Cette révocation permit donc, en France, une limitation de la religion protestante et une conversion progressive au catholicisme.

En "domestiquant" la noblesse, le roi "domestiqua" aussi la religion. Si de nombreux nobles s'affichèrent protestants au XVIe siècle, c'était davantage affaire de politique que de foi, bien que certains adhérèrent pleinement à la religion de Calvin. Louis XIV, en créant une cour reposant sur l'équilibre des forces entre factions nobiliaires, réussit à convertir bon nombre de nobles protestants, qui, pour acquérir une charge à la cour durent se convertir à la religion du roi : le catholicisme. Le protestantisme en France, sur le plan symbolique, contredisait ce qu'Elisabeth Labrousse a bien formulé dans son ouvrage portant sur la révocation : le royaume de France ne devait être que sous le règne de l'Unique "un roi, une foi, une loi". À la mort de Mazarin, Louis XIV, par l'application rigide du texte, avec contrôles locaux des débordements de tout prosélytisme, restreignit petit à petit, par des arrêts du Conseil, les libertés accordées aux protestants, jusqu’à vider le texte de sa substance. La révocation n'est pas un coup de tête soudain du monarque, mais une lente et douce agonie du parti protestant en France qui, sans chefs et polémistes charismatiques, ne pouvait résister à la propagande et aux moyens mis en place par les catholiques, qu'ils soient dévots, gallicans ou même jansénistes.

La politique de Louis XIV vis-à-vis du judaïsme

Paradoxalement, si Louis XIV fut hostile à l'Église réformée, il fut moins hostile que ses prédécesseurs aux Juifs. Son règne marque en effet un tournant dans la politique du pouvoir royal vis-à-vis du judaïsme. En 1648, le traité de Westphalie attribue les Trois-Évêchés et l'Alsace à la France. Les Juifs qui y habitent ne sont pas exclus du royaume bien que l'édit de 1394 expulsant les Juifs de France soit encore théoriquement applicable. En outre, en 1657, Louis XIV est reçu solennellement avec son frère à la synagogue de Metz. Sa politique, peut-être parce que Colbert voit dans les Juifs une population favorisant l'activité économique, permet le développement de la communauté juive lorraine qui croît sensiblement durant son règne. De même, les Juifs portugais, dits Nouveaux Chrétiens, qui vivent à Bordeaux ou dans la région de Bayonne, connaissent une paix relative.

Toutefois, 1685, année de la révocation de l'Édit de Nantes, est aussi une année noire pour les Juifs. Huit d'entre eux sont brûlés vifs à Toulouse et le Code Noir publié par le roi décrète dans son premier article l'expulsion des Juifs des Antilles françaises.

La Culture et les Arts

Louis le Bâtisseur

Dans l'esprit du roi, la grandeur d'un royaume doit aussi se mesurer par son embellissement. Sur les conseils de Colbert, un des premiers chantiers du roi sera la restauration du palais et du jardin des Tuileries confiée à Louis Le Vau et à André Le Nôtre. Les décors intérieurs sont confiés à Charles Le Brun et aux peintres de la brillante Académie royale de peinture et de sculpture. Outre le château de Versailles que Louis XIV fait agrandir petit à petit tout au long de son règne, il fait aussi construire le château de Marly afin d'inviter ses intimes. Dans ces deux châteaux, tout comme à Saint-Germain, le château qui vit le début de son règne, il confia la restauration des jardins à Le Nôtre. Dans Paris, on lui doit aussi, entre autres, le Pont Royal (financé sur ses propres deniers), l'observatoire, les Champs-Elysées, les Invalides, la place Vendôme, mais aussi la place des Victoires qui commémore la victoire sur l'Espagne, l'Empire, le Brandebourg et la Hollande. Deux arcs de triomphe, rues Saint-Denis et Saint-Jacques, célèbrent les victoires du Roi-Soleil lors de ses guerres européennes. Il fait modifier aussi profondément la structure de villes françaises telles que Lille, Besançon, Belfort, Briançon en les fortifiant grâce aux travaux de Vauban. Certaines villes, telles que Versailles pour la cour ou Neuf-Brisach pour défendre les acquisitions d'Alsace, sont crées ou développées. Pour faciliter le développement de la Royale, il développe les ports et arsenaux de Brest et de Toulon, crée un port de guerre à Rochefort, des ports de commerce à Lorient et Sète et fait construire le port franc et l'arsenal des galères à Marseille.

- En 1680, création de la Comédie-Française.

- En 1681, ouverture du canal du Midi, qui relie l'Atlantique à la Méditerranée, en passant par Toulouse.

- En novembre 1682, le roi place le collège royal Louis le Grand à Paris sous son haut patronage.

- En 1702, Paris est divisée en vingt quartiers. Création de l'éclairage public et d'une police dans les rues de la capitale.

Louis XIV, Patron des Arts

Après l'arrestation de Fouquet, le roi semble vouloir imiter sa vie fastueuse. Il se montre extrêmement dépensier en allouant des sommes immenses aux frais de la cour royale. Il se comporte en mécène et patron des arts en finançant les grandes figures culturelles de l'époque tels que Molière (en signe d'amitié, le roi accepta d'être le parrain de son premier enfant), le musicien Jean-Baptiste Lully ou le décorateur Charles Le Brun ainsi que le jardinier Le Nôtre. Il place l'Académie française sous son contrôle et devient son "protecteur". Il dépense aussi d'importantes sommes dans l'amélioration du Louvre avant de finalement choisir le château de Versailles comme résidence royale. Il y emménagea en 1682 après plus de vingt ans de travaux.

Fin de règne et succession

Des problèmes de succession et la santé dégradée du roi assombrissent la fin de son règne. En 1711, son fils Louis de France (le Grand Dauphin) meurt de la variole à 49 ans. L'année suivante, son petit-fils devenu dauphin, le duc de Bourgogne (29 ans) et le deuxième fils de celui-ci (5 ans) meurent lors d'une épidémie de rougeole. Le dauphin ayant déjà perdu son fils aîné en 1705, à sa mort, en 1712, le seul de ses enfants à survivre est son troisième et dernier fils, un petit garçon de deux ans, le futur Louis XV.

Branche française

Quant au troisième fils du Grand Dauphin, le duc de Berry, il meurt en 1714 des suites d'une chute de cheval. Hormis le roi d'Espagne, le seul descendant mâle légitime de Louis XIV est alors le duc d'Anjou, le plus jeune des fils du duc de Bourgogne et son arrière-petit-fils. Né en 1710, c'est un petit garçon de santé fragile. Comme il ne reste qu'un petit nombre de princes du sang dans d'autres branches, Louis XIV décide de renforcer la famille royale en donnant, dans son testament de 1714, le droit de succession au duc du Maine et au comte de Toulouse, deux fils illégitimes qu'il avait eus de Madame de Montespan. Cette décision violait les lois fondamentales du royaume, qui avaient toujours écarté du trône les enfants illégitimes, et rencontra une incompréhension souvent scandalisée. Il semble que le roi ait en fait été prêt à contredire les vieilles lois de succession pour écarter du trône son neveu Philippe d'Orléans, successeur potentiel et dont il se méfiait beaucoup. Mais c'est finalement son arrière-petit-fils "officiel" et petit-fils du Grand Dauphin, le duc d'Anjou, âgé de cinq ans, qui devient roi sous le nom de Louis XV, la régence étant exercée, durant sa minorité, par le duc d'Orléans, neveu et gendre de Louis XIV.

Branche espagnole

Le deuxième fils du Grand Dauphin devient roi d'Espagne en 1700 sous le nom de Philippe V. Il renonce à ses droits à la succession au trône de France à l'issue de la guerre de Succession d'Espagne, par le traité d'Utrecht. Louis XIV réalise ainsi son rêve de mettre un membre de la dynastie des Bourbons (son petit-fils en l'occurrence) sur le trône d'Espagne. Malgré de nombreux renversements suivis de restauration, la Maison de Bourbon conserve la couronne d'Espagne jusqu’à notre époque. L'actuel roi d'Espagne, Juan Carlos Ier, est ainsi un descendant de Louis XIV.

Les derniers jours

Louis XIV meurt le 1er septembre 1715 à 8h15 du matin, la veille de ses 77 ans, d'une gangrène sénile à la jambe, entouré de ses courtisans, après une agonie de plusieurs jours. Ses derniers conseils au futur roi Louis XV furent de ne pas l'imiter dans son goût pour les bâtiments, de soulager la misère de ses peuples, "ce que j'ai le regret de ne pas avoir fait", et de vivre en paix avec ses voisins. Il avoua même : "J'ai trop aimé la guerre." Sur son lit de mort, il déclare aussi : « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours. » Son règne aura duré 72 ans et 100 jours (54 années de règne effectif si on retire la période de la régence de 1643 à 1661). Il est enterré, muni des Sacrements de l'église catholique, comme se doit de l'être le "Roi Très Chrétien", dans la basilique Saint-Denis.

Sa disparition ne semble pas avoir soulevé beaucoup d'émotion parmi les courtisans ni parmi le peuple, lassés d'un long règne à la fin assombrie. Le Parlement de Paris cassa son testament dès le lendemain 2 septembre, ouvrant une ère de retour en force des nobles et des parlementaires. Pour la plupart de ses sujets, le souverain vieillissant était devenu une figure de plus en plus lointaine. Le cortège funèbre de Louis XIV fut même hué ou raillé sur la route de Saint-Denis. Cependant, de nombreuses cours étrangères, même traditionnellement ennemies de la France, eurent conscience de la disparition d'un monarque d'exception : l'Electeur de Saxe n'eut besoin d'aucune précision de nom lorsqu'il annonça solennellement à ses ministres : "Messieurs, le Roi est mort."

Descendance

Louis XIV a de nombreux enfants légitimes et illégitimes.

De sa femme, Marie-Thérèse d'Autriche, le roi a six enfants (3 filles et 3 garçons) dont un seul survécut à l'enfance :

| Nom | Naissance | Décès |

|---|---|---|

| Louis de France, fils de France, le Grand Dauphin | 1er novembre 1661 | 14 avril 1711 |

| Anne-Élisabeth de France, fille de France | 18 novembre 1662 | 30 décembre 1662 |

| Marie-Anne de France, fille de France | 16 novembre, 1664 | 26 décembre 1664 |

| Marie-Thérèse de France, fille de France, la Petite Madame | 2 janvier 1667 | 1er mars 1672 |

| Philippe-Charles de France, fils de France, duc d'Anjou | 5 août 1668 | 10 juillet 1671 |

| Louis-François de France, fils de France, duc d'Anjou | 14 juin 1672 | 4 novembre 1672 |

De ses deux principales maîtresses, il eut 11 enfants légitimés [11]:

De l'union du roi avec Mademoiselle de La Vallière naissent :

- Charles (1663-1672)

- Philippe (1665-1666)

- Marie-Anne, mademoiselle de Blois (1666-1739), mariée au prince de Conti ;

- Louis, comte de Vermandois (1667-1683).

De Madame de Montespan naissent :

- Louise-Françoise (1669-1672)

- Louis-Auguste, duc du Maine (1670-1736) ;

- Louis César, comte de Vexin (1672-1683) ;

- Louise-Françoise, mademoiselle de Nantes (1673-1743), mariée au duc de Bourbon ;

- Louise-Marie, mademoiselle de Tours (1674-1681).

- Françoise-Marie, mademoiselle de Blois (1677-1749), mariée à Philippe d'Orléans, le futur régent ;

- Louis-Alexandre, comte de Toulouse (1678-1737).

En 1679, l'affaire des poisons consomme la disgrâce dans laquelle Madame de Montespan, ex-favorite du roi était tombée quelques mois auparavant.

Le roi aurait eu d'autres enfants mais non reconnus dont :

Citations

- « C'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. »

- « Il est très malaisé de parler beaucoup sans dire quelque chose de trop. »

- « Ceux qui ont assez de mérite pour réussir le plus souvent, trouvent quelque magnanimité à reconnaître leurs fautes. » (dans "Mémoires pour l'éducation du Dauphin")

- « Rien n'étant plus indigne que de voir d'un côté toutes les fonctions et de l'autre le seul titre de Roi. » (à propos du Premier ministre, dans "Mémoires pour l'éducation du Dauphin")

- « L'État c'est moi » (citation attribuée de manière contestée)

- « Nec pluribus impar » (citation en latin, signifiant pour Louis XIV : Non inégal aux autres soleils)

Notes et références

- C. Carretier a calculé que sur huit générations, le sang de Louis XIV avait des origines espagnoles (36 %), françaises (28 %), germanique (11 %) et italien (8 %), le reste étant slave, anglais, savoyard et lorrain (in F. Bluche, Louis XIV, Paris, Fayard, p. 33).

- Irrité de voir tant de courtisans parler de "miracle", Louis XIII aurait répliqué que « ce n'était point là si grand miracle qu'un mari couchât avec sa femme et lui fasse un enfant » (Claude Dulong, Anne d'Autriche, Gallimard).

- Jean-Christian Petitfils, Louis XIV, Perrin, 2002

- Georges Bordonove , "Les Rois qui ont fait la France, Louis XIV, Roi Soleil", Pygmalion, 1983

- Y.M. Bercé (v. bibliographie) parle même d’«impuissance fiscale » à son arrivée au pouvoir et de « terrorisme fiscal » infligé par le surintendant.

- F. Lebrun, section Louis XIV, Journal de la France (Gallimard, 2001)

- Françoise Labalette ; Historia n°737.

- Historia n°737.

- voir la Cour des miracles

- À cette époque, ce resserrement politico-religieux n'est pas propre à la France. L'Angleterre, après l'exécution de Charles Ier, que Louis XIV connut à l'âge de 11 ans en même que la Fronde, imposa, en 1673, le Test Act qui interdira jusqu'en 1829 aux Catholiques l'accès aux fonctions publiques et aux Chambres des Lords et des Communes.

- liste selon Y.M. Bercé, qui ajoute que le roi était attentif à sa progéniture extra-conjugale qu'il aimait beaucoup. Chacun fut reconnu par lettres patentes, et ceux qui survécurent reçurent le nom de Bourbon, furent titrés et dotés. Cela concerne les maîtresses de longue date. Les enfants illégitimes, s'il y en eut, ont par nature une origine problématique.

Bibliographie

- Biographies

- Yves Marie Bercé, Louis XIV, Cavalier Bleu coll Idées reçues, 2005, (ISBN 2846701229) ;

- Lucien Bély, Louis XIV premier d'entre les rois, Gisserot, coll. Histoire, 2005, (ISBN 287747772X ) ;

- François Bluche, Louis XIV, Hachette, coll. « Pluriel », 1999 (1re édition 1986) (ISBN 2012789870) ;

- Jean-Christian Petitfils, Louis XIV, Perrin, 2002, (ISBN 2235023142 )

- Gérard Sabatier, Versailles ou la figure du roi, Albin Michel, coll. « Bibliothèque des idées », 1999 (ISBN 222610472).

- Béatrix Saule, La journée de Louis XIV, 16 novembre 1700, Actes Sud, 2003

- Max Gallo, Louis XIV (2 tomes : Le Roi Soleil (1638-1682) et L'Hiver du grand roi (1683-1715))

- Synthèse

- Le siècle de Louis XIV par Voltaire - 1751

- Olivier Chaline, Le règne de Louis XIV, Flammarion, 2005 (ISBN 2082105180) ;

- Pierre Goubert, Le siècle de Louis XIV, Livre de Poche, coll. « Référence », 1998 (ISBN 2253905453) ;

- Joel Cornette, Chronique du règne de Louis XIV , SEDES, coll. Regards sur l'Histoire, 1997 (ISBN 2718190116) ;

- Hubert Methivier, Le siècle de Louis XIV , PUF, coll. Que sais-je, 1995 (ISBN 2253905453) ;

- André Corvisier, La France de Louis XIV Ordre intérieur et place en Europe SEDES, coll. Regards sur l'Histoire, 1994 (ISBN 2718136766 ) ;

- François Bluche, Le temps de Louis XIV, Hachette, coll Vie quotidienne, 1994 (ISBN 2012351050) ;

- Ragnhild Hatton, L’Époque de Louis XIV, Flammarion, 1992 (1re édition 1969) (ASIN 2080609904) ;

- Robert Mandrou, Louis XIV en son temps, PUF, coll Peuples et Civilisations, 1990 (ISBN 2130358640)

- Monographies

- Faruk Bilici, Louis XIV et son projet de conquête d’Istanbul, Turk Tarih Kurumu, 2004 (ISBN 9751617014)

- Daniel Dessert, 1661, Louis XIV prend le pouvoir. Naissance d’un mythe ?, Complexe, coll poche, 2000 (ISBN 287027792X) ;

- Hervé Hasquin, Louis XIV face à l’Europe du Nord, Racines, coll.Racines de l'Histoire, 1995 (ISBN 2873863900 ) ;

- Peter Burke, Louis XIV : les stratégies de la gloire, Seuil, 1998 (1re édition 1995 (ISBN 2020206382) ;

- Pierre Goubert, Louis XIV et vingt millions de français, Hachette, coll. « Pluriel », 1998 (1re édition 1970) (ISBN 201278870X) ;

- Jean Meyer, 1638, La Naissance de Louis XIV, Complexe, coll. Mémoire des siècles, 1989 (ISBN 2870273037)

Voir aussi

Articles connexes

Famille :

- Louis XIV, ascendance sur trois degrés

- Louis XIV, descendance (ébauche de tableau de descendance)

- Bourbons

- Homme au masque de fer

Histoire générale :

- Histoire de France au XVIIe siècle

- Chronologie de la France sous Louis XIV (1643-1715)

- Guerres de Louis XIV

- Société d'Ancien Régime

Politique :

La cour :

Personnalités du règne de Louis XIV

- Anne d'Autriche

- Mazarin

- Marie-Thérèse d'Autriche

- Philippe de France

- La princesse Palatine

- Madame de Montespan

- Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon

- Louis II de Condé, dit le Grand Condé

- Nicolas Fouquet

- Jean-Baptiste Colbert

- Michel Le Tellier

- Louvois

- Pierre Séguier

- Gabriel Nicolas de la Reynie

- Vauban

- Turenne

- Villars

- d'Artagnan

- Jean Bart

- Lauzun

- Charles Le Brun

- Pierre Mignard

- Jean-Baptiste Lully

- Louis Le Vau

- André Le Nôtre

- Jules Hardouin-Mansart

- Saint-Simon

- Pierre Corneille

- Jean de la Fontaine

- Blaise Pascal

- la Marquise de Sévigné

- Molière

- Charles Perrault

- Jean Racine

- Jean de la Bruyère

- Jacques-Bénigne Bossuet

- Antoine Arnauld

- Le père La Chaise

Liens externes

- Le siècle de Louis XIV Biographie exhaustive.

- (en)Arbre généalogique de Louis XIV

- Généalogie de Louis XIV

- Louis XIV, et son rôle dans la réalisation du Canal du Midi

- Acte de décès de Louis XIV

Louis XIV

- Portail de la France du Grand Siècle

- Portail de la Nouvelle-France Modèle:Portail Cliopédia

- Portail de la France

Modèle:Lien AdQ Modèle:Lien AdQ Modèle:Lien AdQ Modèle:Lien AdQ