« Utilisateur:Lillian Rínkū/Brouillon9 » : différence entre les versions

m Résumé automatique : blanchiment. Balises : Blanchiment Révocation manuelle Révoqué Éditeur de source 2017 |

m Annulation de la modification de Lillian Rínkū (d) Balises : Annulation Révoqué |

||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Infobox Géographie nationale |

|||

| carte=Altaikartafiz ed.gif |

|||

| nom= Géographie du kraï de l'Altaï |

|||

| continent=[[Asie]] |

|||

| région=[[Sibérie]] ([[Russie]]) |

|||

| coordonnées= |

|||

| superficie={{formatnum:167996}} |

|||

| terres=98.8 |

|||

| eau=1,2 |

|||

| côtes= |

|||

| frontières= |

|||

| altitude maximale= |

|||

| altitude minimale= |

|||

| fleuve= |

|||

| lac= |

|||

}} |

|||

[[Fichier:3818 - Riffelberg - Matterhorn viewed from Gornergratbahn.JPG|upright=1.25|thumb|Le [[Cervin]] dans les [[Alpes pennines|Alpes valaisannes]], un des symboles du pays.]] |

|||

Le [[Kraï de l'Altaï|'''kraï de l'Altaï''']] est un [[Sujet de la fédération de Russie|sujet]] de [[Sibérie]] de la [[fédération de Russie]] composé de 59 raïons et équivalents ayant pour capitale la ville de [[Barnaoul]]. Il est entouré de trois sujets et d'un pays : l'[[oblast de Novossibirsk]] au nord, l'[[oblast de Kemerovo-Kouzbass]] à l'est, la [[république de l'Altaï]] au sud, du [[Kazakhstan|Kazakhtan]] à l'ouest, et ne dispose pas d'[[Pays sans littoral|accès à la mer]]. |

|||

Les [[Liste de points extrêmes de la Suisse|points extrêmes du pays]] se situent au nord à [[Bargen (Schaffhouse)|Oberbargen]] ([[canton de Schaffhouse]]), au sud à [[Chiasso]] ([[canton du Tessin]]), à l'ouest à [[Chancy]] ([[canton de Genève]]) et à l'est au [[Piz Chavalatsch]] ([[canton des Grisons]]). Le pays fait {{unité|350|km}} dans sa plus grande longueur et {{unité|220|km}} dans sa plus grande largeur<ref name="Bär-6" group="Bär">Oskar Bär, ''Géographie du kraï de l'Altaï'', {{p.}}6.</ref>. |

|||

Le [[Relief (géomorphologie)|relief]] de la Suisse, très hétérogène, est né de la collision des [[Plaque tectonique|plaques tectoniques]] [[Plaque eurasiatique|eurasienne]] et [[Plaque africaine|africaine]]. Cette collision, ou [[orogenèse]], a abouti à la formation des trois grandes structures géographiques du pays : les [[Alpes]], le [[Plateau suisse|Plateau]] et le [[Massif du Jura|Jura]]. Le point culminant du pays est la [[pointe Dufour]] avec ses {{unité|4634|m}} d’altitude. La topographie des Alpes et les conditions climatiques y régnant, diverses influences atlantique, continentale ou méditerranéenne, font de la Suisse le « château d'eau de l'Europe ». Le [[Rhin]], le [[Rhône]] et des affluents du [[Danube]] et du [[Pô]] prennent leur source dans le [[massif du Saint-Gothard]], massif des Alpes qui compte de nombreux glaciers, notamment le [[glacier d'Aletsch]], plus grand glacier d'[[Europe]]. |

|||

Fin 2017, la Suisse compte {{nombre|8482200|habitants}} répartis de façon non-homogène sur son territoire. En effet, le relief du pays, avec la présence des Alpes et du Jura, a concentré l'essentiel de la population du pays sur le plateau situé entre ces deux massifs et la plupart des grandes [[Liste des villes de Suisse|villes]], comme [[Zurich]], [[Genève]], [[Bâle]], [[Lausanne]], [[Berne]] et [[Winterthour]] s'y sont développées. La population parle quatre langues nationales (l'[[allemand]], le [[français]], l'[[italien]] et le [[romanche]]) réparties dans des aires géographiques assez bien délimitées. |

|||

== Géographie physique == |

|||

=== Géologie === |

|||

Différents phénomènes [[Géologie|géologiques]] ont formé l'actuel paysage de la Suisse et la nature de ses sols. La [[géologie de la Suisse]] est très marquée par la formation des [[Alpes]]. Ce massif montagneux a été engendré par l'[[orogenèse]] alpine, ce terme désignant l'ensemble des mouvements géologiques ayant conduit à la formation des [[Alpes]]. |

|||

Un socle cristallin s'est formé au début du [[Paléozoïque]], il y a 540 à 360 millions d'années. Plus tard, il y a 205 à 96 millions d'années, l'océan alpin (ou [[Téthys alpine]]) se forme entre l'[[Eurasie]] et l'[[Afrique]], puis atteint sa taille maximale à la fin du [[Jurassique]], il y a 135 millions d'années. La collision des plaques [[Plaque eurasiatique|eurasienne]] et [[Plaque africaine|africaine]] le font ensuite rétrécir. Cette collision de plaques, toujours en progression, s'étend sur environ 100 millions d'années. La chaîne des Alpes en est le fruit, les deux plaques formant des zones de plissement. Le Plateau suisse est essentiellement constitué de [[molasse]], une roche sédimentaire formée dans le fond de cet ancien océan. |

|||

La Suisse est située sur une zone [[tectonique]] relativement calme, même si la ville de [[Bâle]] a été détruite [[Séisme de 1356 à Bâle|le 18 octobre 1356 par un séisme]], le plus important événement sismologique historique de l'Europe centrale. Les régions les plus actives sont justement le [[fossé rhénan]] (région baloise) et le [[Canton du Valais|Valais]]. |

|||

=== Trois grandes régions === |

|||

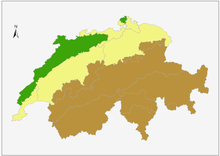

[[Fichier:Trois régions suisses 1.png|thumb|alt=carte de la suisse montrant la division du territoire en trois régions géologiques, ces régions se répartissent en trois bandes parallèles et orientées du sud-ouest au nord-est|Les trois grandes régions suisses :{{Légende/Début}} {{Légende|#3da40a|Jura}} {{Légende|#f3f582|Plateau suisse}} {{Légende|#ba923d|Alpes}} {{Légende/Fin}}]] |

|||

La [[Suisse]] comprend trois grandes régions géologiques : les [[Alpes]], le [[Massif du Jura|Jura]] et le [[Plateau suisse|Plateau]], qui correspondent chacune à des réalités géologiques clairement identifiées. Deux petites régions du territoire suisse n'entrent cependant dans aucune de ces trois régions. La première, au nord, la région de [[Bâle]] située sur la [[Rift|faille tectonique]] du [[fossé rhénan]] au-delà du massif du Jura. La seconde, au sud, le [[District de Mendrisio|Mendrisiotto]] situé dans la [[plaine du Pô]], au-delà du versant méridional des Alpes. Ces deux territoires sont toutefois très peu étendus comparés à la superficie du pays<ref name="Bär-6" group="Bär"/>. |

|||

Les [[Alpes suisses]], dans la partie méridionale du pays, occupent la plus grande partie de la Suisse. Elles ont été formées par la poussée de la [[plaque africaine]], qui a aussi engendré la formation du Jura, dans le nord-est et du Plateau entre les deux massifs. Par rapport à la superficie totale, les Alpes représentent environ 60 % du pays, le Plateau 30 % et le Jura 10 %<ref name="Bär-6" group="Bär"/>. |

|||

Le relief accidenté des massifs du Jura et des Alpes fait qu'ils sont très peu peuplés et que population se concentre essentiellement dans les fonds de vallées, à l'exception de certaines vallées comme le [[Canton du Valais|Valais]]. L'essentiel de la population vit sur le Plateau où l'on retrouve les principales villes du pays comme [[Genève]], [[Zurich]] ou [[Berne]]. Deux cantons voient leur territoire englober une partie de chacune de ces trois grandes régions : le canton de Berne, du [[Jura bernois]] jusqu'au [[col du Grimsel]], et le canton de Vaud, de la [[vallée de Joux]] jusqu'au [[sommet des Diablerets]]. |

|||

{{clr}} |

|||

==== Les Alpes ==== |

|||

[[Fichier:Wallis Allalinhorn pano mg-k.jpg|thumb|alt=photo panoramique des alpes suisses prise depuis le sommet de l'{{Citation étrangère|lang=de|Allalinhorn}}|center|upright=3|Paysage des Alpes en Valais, vu depuis le sommet de l'[[Allalinhorn]].]] |

|||

[[Fichier:Régions suisses 1.png|upright=1.25|thumb|Les régions naturelles suisses]] |

|||

Les [[Alpes]] sont une vaste chaîne de montagnes de près de {{unité|1000|kilomètres}} de long s'étendant en forme de croissant entre [[Nice]], en [[France]], et [[Vienne (Autriche)|Vienne]], en [[Autriche]]. La partie suisse des Alpes est située dans le sud du pays. Les [[Alpes suisses]] couvrent 13,2 % de la grande chaîne des Alpes mais la majorité des [[Sommets des Alpes de plus de 4 000 mètres|sommets de plus de {{unité|4000|m}}]], environ une cinquantaine, y sont situés, tels la [[pointe Dufour]] ([[point culminant]] du pays avec {{unité|4634|mètres}}), la [[Jungfrau]], le [[Weisshorn]] ou le [[Cervin]] (connu pour sa forme pyramidale). Les Alpes couvrent environ 60 % du territoire national. |

|||

Sur le [[Plateau suisse|Plateau]], le relief s'élève lentement depuis les [[Préalpes suisses|Préalpes]] d'origine [[calcaire]] ; ''a contrario'' le versant méridional descend abruptement vers la [[plaine du Pô]]. Entre ces deux versants, les vallées du [[Rhin]] et du [[Vallée du Rhône (Suisse)|Rhône]] séparent deux chaînes principales : les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Les lignes de crêtes de ces chaînes se rejoignent dans la région du [[Massif du Saint-Gothard|Saint-Gothard]] ; de plus, la vallée de la [[Reuss]] découpe de façon transversale les Alpes du Nord. Cette situation permet de franchir les Alpes d'est en ouest ou du nord au sud, en n'empruntant qu'un seul [[Col (topographie)|col]]<ref name="Bär-8" group="Bär">Oskar Bär, ''Géographie du kraï de l'Altaï'', {{p.}}8.</ref>. Le [[massif du Saint-Gothard]] tient son importance stratégique de cette situation géographique particulière, le contrôle du [[col du Saint-Gothard]] et de la route y menant étant même à l'origine du regroupement au cours du {{XIIIe siècle}} des [[Confédération des III cantons|trois vallées]] au nord du massif qui fonderont, quelques années plus tard, la [[Confédération des VIII cantons|Confédération suisse]]<ref>{{Histoire de la Suisse Bouquet}}, {{p.}}14.</ref>. Cette région du Saint-Gothard est le lieu de naissance de nombreux cours d'eau, tels le [[Rhin]], le [[Rhône]], l'[[Aar]], la [[Reuss]] et le [[Tessin (rivière)|Tessin]]. Elle sépare aussi les Alpes suisses en quatre grands ensembles : les [[Alpes pennines|Alpes valaisannes]], les [[Alpes bernoises]], les [[Alpes glaronaises]] et les [[Alpes rhétiques]]<ref name="Bär-8" group="Bär"/>. |

|||

L'altitude moyenne est de {{unité|1700|mètres}}. Trois massifs faisant partie des Alpes suisses se dégagent : |

|||

* le [[Chaîne de la Bernina|massif de la Bernina]], le plus oriental (point culminant : [[Piz Bernina]]) ; |

|||

* les Alpes de l'[[Oberland bernois]] (point culminant : [[Finsteraarhorn]], lieux célèbres : l'[[Eiger]], le [[Jungfraujoch]]) ; |

|||

* les [[Alpes pennines]] (point culminant : [[pointe Dufour]], sommet célèbre : le [[Cervin]]) ; |

|||

Ces deux derniers ensembles délimitent le [[Canton du Valais|Valais]] au centre, occupé par la [[Vallée du Rhône (Suisse)|vallée du Rhône]]. |

|||

Le [[massif du Saint-Gothard]] marque ce que l'on peut considérer comme le centre des Alpes, séparant les Alpes occidentales ([[Canton (Suisse)|cantons]] du [[Canton du Valais|Valais]], de [[Canton de Vaud|Vaud]] et de [[Canton de Berne|Berne]]) et les Alpes orientales qui commencent dans les [[Canton des Grisons|Grisons]]. Avec le canton [[Répartition géographique de l'allemand|germanophone]] d'[[Canton d'Uri|Uri]] au nord et le canton [[Répartition géographique de l'italien|italophone]] du [[Canton du Tessin|Tessin]] au sud, c'est un point de passage important et historique entre l'[[Allemagne]] et l'[[Italie]]. |

|||

Le Tessin, la région du [[Col du Simplon|Simplon]] en Valais et quelques vallées des Grisons, sont les seules régions du pays ouvertes sur le sud des Alpes et la plaine du Pô en Italie. La principale ville est [[Lugano]]. |

|||

<center> |

|||

{| class=wikitable |

|||

!scope=col |Localisation |

|||

!scope=col |Surface / total de la Suisse<br />(somme = 62,5 %) |

|||

!scope=col |Désignation du massif |

|||

|----- |

|||

!scope=row |Alpes septentrionales |

|||

|27,8 % |

|||

|[[Alpes bernoises]], [[Alpes uranaises]], [[Alpes glaronaises]] et [[Préalpes appenzelloises]] |

|||

|----- |

|||

!scope=row |Alpes centrales occidentales |

|||

|11,7 % |

|||

|[[Alpes pennines|Alpes valaisannes]] |

|||

|----- |

|||

!scope=row |Alpes centrales orientales |

|||

|14,1 % |

|||

|[[Alpes rhétiques]] |

|||

|----- |

|||

!scope=row |Alpes méridionales |

|||

|8,9 % |

|||

|[[Alpes lépontines]] |

|||

|} |

|||

;Désignation et répartition des massifs alpins en Suisse |

|||

</center> |

|||

==== Le Jura ==== |

|||

[[Fichier:Jura.jpg|thumb|alt=photo montrant la falaise du creux-du-van par le côté|Le [[Creux-du-Van]], paysage emblématique du Jura.]] |

|||

Le [[massif du Jura]] est situé sur trois pays, l'[[Allemagne]], la [[France]] et la [[Suisse]]. Il forme un arc de cercle incurvé vers l'intérieur du pays depuis le [[canton de Genève]] au sud-ouest jusqu'au [[canton de Schaffhouse]] au nord-est. Cette chaîne longue de {{unité|300|kilomètres}} délimite en partie la [[frontière entre la France et la Suisse]]. Au plus large, entre [[Besançon]] et [[Neuchâtel]] elle mesure moins de {{unité|70|kilomètres}}<ref name="Bär-27" group="Bär">Oskar Bär, ''Géographie du kraï de l'Altaï'', {{p.}}27.</ref>. Dans sa partie suisse, le massif du Jura couvre environ 10 % du territoire national<ref name="Bär-6" group="Bär"/>. Le point culminant du massif, le [[crêt de la Neige]] ({{unité|1720|m}}), est situé en France à proximité de [[Genève]], le [[mont Tendre]] ({{unité|1679|m}}) étant le plus haut sommet sur le territoire suisse. L'altitude moyenne du massif décroît depuis le sud-ouest vers le nord-est<ref name="Bär-23" group="Bär">Oskar Bär, ''Géographie du kraï de l'Altaï'', {{p.}}23.</ref>. |

|||

Le Jura s'est formé par une poussée des [[Alpes]] depuis le sud-est vers le nord-ouest, cette poussée ayant été freinée à divers endroits par d'autres massifs préexistants : le [[Massif central]] et les [[Massif des Vosges|Vosges]] en France, la [[Forêt-Noire]] en Allemagne. Cette poussée des Alpes sur le Jura et celle du Jura sur ces trois massifs ont créé des fossés d'effondrements : bassin Rhône-Saône entre Massif central et Vosges, et le Haut-Rhin entre Vosges et Forêt-Noire<ref name="Bär-23" group="Bär"/>. La poussée des Alpes n'a toutefois pas affecté toutes les régions de la même façon ni en même temps. Ainsi, trois types de paysages différents sont présents dans le Jura : le Jura des chaînes ou Jura plissé, le Jura des plateaux ou des rides et le Jura tabulaire ou des failles<ref name="Bär-23" group="Bär"/>. |

|||

Le type plissé est le paysage du Jura le plus fréquent en Suisse. Ces paysages se caractérisent par des chaînes importantes, parallèles, séparées les unes des autres par des vallées longitudinales appelées ''vaux''<ref name="Bär-24" group="Bär">Oskar Bär, ''Géographie du kraï de l'Altaï'', {{p.}}24.</ref>, tel que la [[vallée de Joux]], dans le [[Parc naturel régional Jura vaudois|Jura vaudois]]. Il existe aussi de petites vallées transversales reliant deux vaux à travers une chaîne ; on parle dans ce cas de [[cluse]], comme avec la cluse de Moutier au nord-est de la ville du [[Moutier|même nom]]. L'origine de ces cluses est antérieure au plissement du Jura : il s'agit du cours des rivières présentes avant la formation du massif. Le Jura s'étant élevé lentement, ces rivières ont pu par érosion conserver leurs cours. |

|||

Le Jura des plateaux est peu présent en Suisse, on le retrouve dans la région des [[District des Franches-Montagnes|Franches-Montagnes]] dans le [[canton du Jura]]. Il s'agit de paysages de plateaux généralement peu ondulés. |

|||

Le Jura tabulaire commence à l'extrême nord du canton du Jura, en [[Ajoie]], et constitue la partie nord-est de la chaîne se développant sur les cantons de [[Canton de Soleure|Soleure]] et de [[Canton de Bâle-Campagne|Bâle-Campagne]], le nord de l'[[Canton d'Argovie|Argovie]] jusqu'à [[Canton de Schaffhouse|Schaffhouse]] et les régions limitrophes allemandes. Contrairement aux deux autres paysages jurassiens, il ne s'est pas plissé, mais de nombreuses failles ont créé de hauts plateaux en forme de tables avec des versants aux pentes raides qui descendent dans des vallées encaissées. Les régions de l'[[Ajoie]] et du Jura bâlois en sont les plus représentatives<ref name="Bär-24" group="Bär"/>. |

|||

De par la nature [[karst]]ique du sol et le fait que l'érosion soit principalement d'origine chimique, l'écoulement de l'eau s'opère principalement de façon souterraine. Ainsi, les paysages jurassiens sont globalement moins marqués par les effets de l'[[érosion]] que peuvent l'être ceux des Alpes. |

|||

==== Le Plateau ==== |

|||

[[Fichier:Luzern pilatus.jpg|thumb|alt=photo du Plateau suisse prise depuis le mont Pilatus, au premier plan la ville de Lucerne et les monts du Jura <!--à confirmer--> à l'arrière plan|Le Plateau suisse vu depuis le [[Pilatus (montagne)|Pilatus]]]] |

|||

Le [[Plateau suisse|Plateau]] (en allemand ''Mittelland'', en italien ''Altopiano''), parfois « Moyen Pays » ou « Mittelland » est la région située entre les deux chaînes de montagnes que sont les Alpes et le Jura<ref name="dhs-Moyen Pays" group="dhs">{{DHS|8566|Le Moyen Pays|auteur=Christian Lüthi}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Plateau|url=https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/fr/home/umwelt/geografie/mittelland.html|site=eda.admin.ch|consulté le=2018-11-25}}</ref>. Il occupe environ 30 % de la surface du pays, et s'étend sur {{unité|300|km}} entre le [[Léman]] et le [[lac de Constance]]. Le relief du Plateau, qui n'est pas à proprement parler un [[Plateau (géographie)|plateau]] au sens géographique du terme, est légèrement accidenté et marqué par la présence de nombreuses collines, son altitude est comprise entre {{unité|350|mètres}} et {{unité|600|mètres}}. La région la plus élevée du Plateau se situe dans le sud du [[canton de Fribourg]] au pied des [[Préalpes suisses|Préalpes]] fribourgeoises sur la [[ligne de partage des eaux]] entre [[Rhin]] et [[Rhône]]. L'altitude la plus basse se situe à [[Brugg]] au niveau de la confluence de l'[[Aar]] avec le [[Rhin]]<ref name="Bär-29" group="Bär">Oskar Bär, ''Géographie du kraï de l'Altaï'', {{p.}}29.</ref>. En son milieu, le Plateau est coupé par un massif élevé, le [[Napf]], très marqué par l'érosion torrentielle. |

|||

Le Plateau est principalement formé de [[molasse]], une [[roche sédimentaire]] formée pendant près de {{unité|30|millions}} d'années par l'érosion des Alpes naissantes<ref name="Labhart-16" group=Labhart/>. Les dépôts alluvionnaires se sont déposés petit à petit sur cette surface partiellement plate jusqu'à former une roche sédimentaire. Le matériel alluvionnaire le plus grossier resta au pied des Alpes, les dépôts les plus fins étant transportés au loin<ref name="Bär-10" group="Bär">Oskar Bär, ''Géographie du kraï de l'Altaï'', {{p.}}10.</ref>. La molasse n'est donc pas de même consistance ni de même épaisseur sur l'ensemble du Plateau. Au sud-ouest, Le Plateau se poursuit un peu au sud de Genève pour rétrécir et disparaître dans la région de [[Chambéry]], où les Alpes et le Jura convergent. À l'est, le Plateau se poursuit au-delà du [[lac de Constance]] en [[Allemagne]] et en [[Autriche]]<ref name="Labhart-16" group=Labhart>{{Labhart|passage=16}}</ref>. |

|||

L'[[Hydrologie de la Suisse|hydrologie]] a joué un grand rôle dans la formation des différents paysages du Plateau. L'érosion provoquée par les cours d'eau, mais aussi les [[glacier]]s, a façonné les paysages très divers du Plateau. Les glaciers ont eu une importance prépondérante notamment à la suite des différentes [[glaciation]]s qui se sont succédé depuis un million d'années<ref name="Bär-29" group="Bär"/>. |

|||

L'érosion des glaciers a créé des vallées dites en ''auge'', larges, encaissées et excavées telles les vallées de la [[Reuss]], la [[Limmat]], la [[Glatt]] ou l'[[Aar]] en amont de [[Berne]]. Les moraines des glaciers ont aussi modelé des éléments de paysages, telles que des digues retenant les lacs à [[Zurich]], [[Pfäffikon (Zurich)|Pfäffikon]] ou [[Rapperswil (Saint-Gall)|Rapperswil]]. |

|||

Le sous-sol molassique du Plateau constitue aussi de grands réservoirs pour les [[Nappe phréatique|nappes phréatiques]]. |

|||

Au cours de la dernière glaciation, celle de [[Glaciation de Würm|Würm]], une grande partie du Plateau était recouverte par les glaciers. Le [[glacier du Rhône]] descendant le long de sa vallée butait sur le [[massif du Jura]] et se séparait en deux, une partie partait vers l'est et confluait avec le glacier de l'[[Aar]]. L'avancée maximale de ce glacier s'est arrêtée dans la région de [[Soleure]] où il forma une grande [[moraine]]. De nombreuses vallées fluviales antérieures à cette glaciation ont été comblées par les moraines. Ainsi, quand eut lieu le recul des glaciers, les rivières se sont créées de nouveaux cours sur le grand plateau, il en résulta la formation de méandres. De plus, l'important dénivelé a généré une forte érosion. C'est pourquoi on trouve sur le Plateau des vallées fluviales avec de nombreux méandres encaissés, telle la vallée de la [[Sarine]]. |

|||

[[Fichier:Pierre-Niton-Geneva-1.jpg|thumb|alt=Les pierres du Niton à Genève|Les pierres du Niton à Genève.]] |

|||

Les glaciers ont aussi poussé des [[Bloc erratique|blocs erratiques]] que l'on retrouve encore aujourd'hui dans divers endroits du Plateau. Parmi ces blocs figurent les [[pierres du Niton]] situées dans le [[Léman]] à [[Genève]] ; le plus grand de ces blocs très stables est utilisé comme horizon de [[Référent altimétrique|référence altimétrique]] en Suisse (à une altitude de {{unité|373.6|m}})<ref>[http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/topics/survey/faq/niton.html Horizon de référence pour les mesures altimétriques], sur le site de [[Swisstopo]]. Consulté le 11 août 2009.</ref>. Dans le [[canton de Fribourg]] se trouve la [[Pierrafortscha (bloc erratique)|Pierrafortscha]], un bloc erratique de {{unité|330|m|3}} provenant du [[massif du Mont-Blanc]] et déplacé lors de la [[glaciation de Würm]]. À l'époque le [[glacier du Rhône]] occupait tout le Valais actuel et se séparait en deux langues contre le massif du Jura, l'une partant au sud dans la vallée du Rhône et l'autre remontant sur le Plateau suisse en direction de [[Soleure]]. |

|||

{{clr}} |

|||

=== Hydrographie === |

|||

[[Fichier:Suisse hydrologie 1.svg|thumb|alt=Carte colorée de la suisse indiquant les bassins hydrographiques, la carte montre que le bassin du Rhin et de l'Aar couvre la plus grande partie du territoire, plus des deux tiers.|upright=1.2|Les bassins versants de la Suisse.<br />{{Légende/Début}} {{Légende|#ff8635|[[Rhin]]}} {{Légende|#ffa86d|[[Aar]] (sous-bassin versant du Rhin)}} {{Légende|#fff448|[[Rhône]]}} {{Légende|#ccff75|[[Pô]]}} {{Légende|#de87cd|[[Danube]]}} {{Légende|#43a900|[[Adige]]}} {{Légende/Fin}}]] |

|||

L'[[hydrologie de la Suisse]] est marquée par la présence de cinq bassins fluviaux, de nombreux lacs et des glaciers parmi les plus grands d'Europe. Le [[Climat de la Suisse|climat]] a un rôle prépondérant sur l'hydrologie en donnant des [[précipitations]], pluviales et neigeuses, mais aussi avec l'ensoleillement définissant l'évaporation des eaux de surface. |

|||

==== Des cours d'eau de cinq bassins versants ==== |

|||

La [[Suisse]] est située sur les bassins versants de cinq fleuves [[Europe|européens]] : le [[Rhin]] et le [[Rhône]] qui prennent leur source en Suisse au [[massif du Saint-Gothard]] ainsi que le [[Danube]], le [[Pô]] et l'[[Adige]]. Pour ces trois derniers, ce sont des [[affluent]]s et non les cours principaux qui prennent leur source en Suisse. |

|||

<center> |

|||

{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;" |

|||

|- bgcolor="#CCCCCC" align="center" |

|||

! scope=col|[[Bassin versant]] !! scope=col|Pourcentage de la superficie de la Suisse<ref name="Bär-33" group="Bär">Oskar Bär, ''Géographie du kraï de l'Altaï'', {{p.}}33.</ref>. !! scope=col|Principaux affluents en Suisse !! scope="col" |Lacs en Suisse !! scope=col|Se jette dans |

|||

|- |

|||

!scope=row|[[Rhin]] |

|||

|68 % |

|||

| [[Aar]]<ref group="note">L'[[Aar]] présente une histoire géologique tourmentée (voir [[Aar-Doubs]])</ref>, [[Reuss]] |

|||

|[[Lac des Quatre-Cantons]], [[lac de Neuchâtel]], [[lac de Constance]], etc. |

|||

|[[Mer du Nord]] par un [[Delta de la Meuse et du Rhin|delta]] aux [[Pays-Bas]] |

|||

|- |

|||

!scope=row|[[Rhône]] |

|||

|18 % |

|||

|[[Doubs (rivière)|Doubs]] |

|||

|[[Léman]] |

|||

|[[Mer Méditerranée]] par un [[Camargue|delta]] dans le Sud de la [[France]] |

|||

|- |

|||

!scope=row|[[Pô]] |

|||

|9,3 % |

|||

|[[Tessin (rivière)|Tessin]] |

|||

|[[Lac Majeur]], [[lac de Lugano]] |

|||

| Mer Méditerranée ([[mer Adriatique]]) par un [[Delta du Pô|delta]] au nord-est de l'[[Italie]] |

|||

|- |

|||

!scope=row|[[Danube]] |

|||

|4,4 % |

|||

|[[Inn (rivière)|Inn]] |

|||

| |

|||

|[[Mer Noire]] par un [[Delta du Danube|delta]] au nord-est de la [[Roumanie]] |

|||

|- |

|||

!scope=row|[[Adige]] |

|||

|0,3 % |

|||

|[[Rom (rivière)|Rom]] |

|||

| |

|||

| Mer Méditerranée (mer Adriatique) par un estuaire au nord-est de l'Italie |

|||

|} |

|||

;Les cinq bassins-versants présents en Suisse. |

|||

</center> |

|||

[[Fichier:SchaffhausenRheinfall1.jpg|thumb|alt=Photo des chutes du Rhin, montrant que celles-ci sont larges, divisées en plusieurs parties.|Les [[chutes du Rhin]] près de Schaffhouse, la plus grande d'Europe]] |

|||

[[Fichier:Brunnen SZ Vierwaldstättersee.jpg|thumb|alt=Photo du lac des quatre cantons.|Le [[lac des Quatre-Cantons]] avec les Alpes uranaises au fond.]] |

|||

Le [[bassin versant du Rhin]] est celui qui draine la plus grande partie du territoire. Mais le sous bassin de l'[[Aar]], affluent du [[Rhin]], est le [[bassin versant]] le plus important du territoire, il irrigue notamment la majorité du Plateau et à leur confluence, l'Aar a un débit plus important que le Rhin. En effet, l'Aar et ses nombreux affluents ([[Sarine]], [[Reuss]], [[Emme (rivière)|Emme]], [[Kander (rivière)|Kander]], [[Limmat]], [[Linth]]…) irrigue toute la partie centrale du pays. |

|||

Le [[Bassin du Rhône|bassin versant du Rhône]] est divisé en deux parties. Le cours principal du Rhône coule dans le sud du pays depuis le [[glacier du Rhône]] jusqu'au [[Léman]] et il draine la quasi-totalité du [[Canton du Valais|Valais]] ainsi que la région lémanique. Une partie du [[massif du Jura]] est irriguée par le [[Doubs (rivière)|Doubs]], sous-affluent du Rhône par la [[Saône]], elle-même affluent du Rhône. |

|||

Dans le sud et le sud-est du pays, on retrouve les bassins versants du [[Bassin du Pô|Pô]], de l'[[Adige]] et du [[Danube]], principalement dans les [[Canton (Suisse)|cantons]] du [[Canton du Tessin|Tessin]] et des [[Canton des Grisons|Grisons]]. De nombreux torrents de montagnes alimentent le [[Tessin (rivière)|Tessin]] sur le versant sud des Alpes, le Tessin étant lui-même émissaire du [[lac de Lugano]] avant de rejoindre le [[Pô]]. Dans les Grisons le [[Rom (rivière)|Rom]] coule dans une petite vallée avant d'entrer en confluence avec l'[[Adige]] en [[Italie]]. L'[[Inn (rivière)|Inn]] est un affluent du [[Danube]], il coule dans une longue vallée alpine des Grisons, l'[[Engadine]]. |

|||

Les [[Liste des cours d'eau de la Suisse|différents cours d'eau de Suisse]] partent aux quatre coins de l'Europe, ainsi les eaux du Rhin rejoignent la [[mer du Nord]], celles du Rhône la [[mer Méditerranée]], celles du Pô et de l'Adige la [[mer Adriatique]] et celles de l'Inn la [[mer Noire]]. De plus, ces cours d'eau acquièrent en Suisse un débit très important relativement à la surface du bassin versant. Le Rhin sort de Suisse à Bâle, son bassin versant en amont de cette ville ne représente que 20 % de sa superficie totale, mais le fleuve y a déjà acquis près de la moitié de son débit. Ainsi, on parle parfois de la région du Gothard et plus généralement de la Suisse comme du « château d'eau de l'Europe »<ref>[http://www.swissworld.org/fr/geographie/lacs_et_rivieres/precieuse_ressource/ On dit que la Suisse est le château d'eau de l'Europe] sur swissworld.org</ref>. |

|||

==== Les lacs ==== |

|||

Sur le cours de toutes ces rivières se trouvent de nombreux [[lac]]s, la Suisse en compte [[Liste des lacs de Suisse|15 d'une superficie supérieure à {{unité|10|km|2}}]]. Parmi ceux-ci, les lacs du [[Léman]], de [[Lac de Constance|Constance]], de [[Lac de Lugano|Lugano]] et [[Lac Majeur|Majeur]] sont des lacs internationaux. Le plus grand lac est celui du Léman, mais le plus grand lac entièrement situé en Suisse est le [[lac de Neuchâtel]]. La plupart des lacs naturels suisses ont une origine glaciaire. Ils ont été creusés par un [[glacier]] au cours d'une glaciation, puis leur recul a libéré l'espace aujourd'hui occupé par l'eau, d'une ou plusieurs rivières, qui s'y est accumulée. Si ces lacs sont naturels, ils sont cependant pour la plupart régulés, leur niveau étant contrôlé en aval. Ces travaux de régulation ont été importants, à l'image de la première [[correction des eaux du Jura]] (1868-1878), qui stabilise le niveau des [[Pays des Trois-Lacs|Trois Lacs]] ([[Lac de Bienne|Bienne]], [[Lac de Neuchâtel|Neuchâtel]] et [[Lac de Morat|Morat]]) et le débit de l'[[Aar]]. C'est sur les rives du [[lac des Quatre-Cantons]] que serait née la Confédération suisse. |

|||

Il existe aussi [[Liste des barrages de Suisse|de nombreux lacs artificiels]] à vocation [[Énergie hydroélectrique|hydroélectrique]]. La plupart d'entre eux sont situés en zone montagneuse ([[Barrage de la Grande-Dixence|lac des Dix]], [[Barrage de Mauvoisin|lac de Mauvoisin]], etc.), même si quelques-uns se situent sur le Plateau comme celui de [[Lac de la Gruyère|la Gruyère]]. |

|||

[[Fichier:Lugano-panorama.jpg|thumb|alt=Photo panoramique de Lugano prise de {{Citation étrangère|lang=it|Monte brè}} montrant à gauche: le lac, puis le {{Citation étrangère|lang=it|Monte San SAlvatore}} qui marque l'entrée dans la crique autour de laquelle s'étend la ville de Lugano|center|upright=3.25|[[Lugano]] et [[lac de Lugano|son lac]].]] |

|||

==== Les glaciers ==== |

|||

Des deux massifs montagneux présents en Suisse seuls les Alpes abritent des glaciers. Au début du {{XXIe siècle}}, il reste environ {{formatnum:2000}} glaciers dans les [[Alpes suisses]]. Ils sont principalement situés dans les [[Alpes pennines|Alpes valaisannes]] ([[mont Rose]], [[dent Blanche]], etc), les [[Alpes bernoises]] ([[Finsteraarhorn]], [[Jungfrau]], [[Aletschhorn]], etc), les Alpes de la Suisse centrale et les [[Alpes rhétiques]] ([[chaîne de la Bernina]], [[val Bregaglia]]). Le plus grand nombre de glaciers se trouve dans des secteurs d'exposition nord-ouest, nord, nord-est ; orientés au nord ils sont plus protégés du rayonnement solaire. Dans des zones à topographie semblable, les glaciers des versants sud sont plus petits que les autres<ref name="atlas hydro-3.10">''Atlas hydrologique de la Suisse'', Planche 3.10 Caractéristiques des glaciers et leurs changements, 1850–2000.</ref>. |

|||

Depuis [[1850]] et la fin du [[petit âge glaciaire]], les [[Recul des glaciers depuis 1850|glaciers reculent]] sur l'ensemble de la planète. Ce phénomène de perte de masse est aussi présent en Suisse. Ainsi selon Zryd, « les réserves glaciaires ont littéralement fondu », passant de {{unité|90|milliards}} de mètres cubes en 1901 à {{unité|75|milliards}} de mètres cubes en 1980, puis {{unité|45|milliards}} de mètres cubes en 2003<ref name="Zryd-92">Amédée Zryd, ''Les glaciers en mouvement'', Presses polytechniques et universitaires romandes « Le savoir suisse », Lausanne, 2008 {{ISSN|1661-8939}}. {{p.}}92.</ref>. |

|||

==== Besoins humains ==== |

|||

Les populations humaines prélèvent d'importantes quantités d'eau, que ce soit pour les besoins domestiques ou industriels. Chaque année, {{unité|200|millions}} de mètres cubes d'eau potable sont prélevés dans les lacs et plus d'un milliard de mètres cubes dans les eaux souterraines. L'[[industrie]] en capte {{unité|500|millions}} de mètres cubes dans les cours d'eau et lacs, ainsi que {{unité|100|millions}} de mètres cubes dans les eaux souterraines<ref name="eaux souterraines-9">[[Office fédéral de l'environnement|OFEV]], ''Gestion des eaux souterraines en Suisse'', page 9.</ref>. En comparaison, le volume du [[Léman]] est de {{unité|89|milliards}} de mètres cubes. |

|||

Depuis [[1975]], alors que la population s'est accrue, la consommation totale d'eau a diminué : en [[1981]], {{unité|500|litres}} par habitant et par jour étaient consommés ; en [[2011]], cette consommation est de {{unité|350|litres}} environ. Cette baisse est due notamment aux efforts de l'industrie<ref name="note1">[http://www.bafu.admin.ch/umwelt/indikatoren/08525/08663/index.html?lang=fr Indicateur Consommation d'eau - Industrie et artisanat], sur ''bafu.admin.ch'' (consulté le 27 avril 2012)</ref>. Une bonne gestion de l'eau est donc possible avec une maîtrise des coûts<ref>[http://cms2.unige.ch/isdd/spip.php?article299 Introduction aux thématiques de l'Eau], 19 novembre 2012, sur ''cms2.unige.ch''</ref>. Cependant la multiplication des [[Canon à neige|canons à neige]] pour les [[Sport d'hiver|sports d'hiver]] gaspille de plus en plus d'eau en la dégradant<ref>[http://www.arte.tv/guide/fr/051616-000-A/la-montagne-nouvel-ibiza ''Documentaire : La montagne, nouvel Ibiza''], ZDF pour Arte, 2014, rediffusé en 2016 (90 min)]</ref>{{,}}<ref>Felix Hahn, CIPRA-International ''[http://www.cipra.org/fr/publications/2709/454_fr/at_download/file L'enneigement artificiel dans l'arc alpin]'' Rapport de synthèse, CIPRA, Alpmedia, PDF, 18 p, consulté 2016-03-13</ref>. |

|||

=== Climat === |

|||

{{Article détaillé|climat de la Suisse}} |

|||

[[Fichier:Finsteraarhorn and surrounding mounts.jpg|thumb|alt=photo de monts enneigés dans les alpes bernoises|[[Alpes bernoises]], la chaîne alpine constitue une barrière climatique importante.]] |

|||

La Suisse connaît un [[climat]] dit de transition, qui résulte de l'influence de différents climats, sans qu'aucun d'entre eux ne soit prédominant. Les quatre climats qui influencent celui de la Suisse sont de type [[Climat océanique|océanique]], nord-européen, [[Climat continental|continental]] et [[Climat méditerranéen|méditerranéen]]<ref name="Bär-40" group="Bär">Oskar Bär, ''Géographie du kraï de l'Altaï'', {{p.}}40.</ref>. |

|||

L'Ouest de l'[[Europe]] connaît un climat océanique dû à l'influence du [[Gulf Stream]] dans l'[[Océan Atlantique|Atlantique Nord]]. Ce climat apporte le plus souvent des masses d'air douces et humides sur la Suisse. Depuis le nord de l'Europe, des coulées d'air froid polaire descendent de manière occasionnelle et abaissent considérablement les températures en hiver. La Suisse subit aussi l'influence du [[climat continental]], présent dans l'est de l'Europe, qui amène des variations importantes entre été et hiver. Il apporte occasionnellement des masses d'air sèches et froides en hiver et des masses d'air chaudes à très chaudes en été. Le [[climat méditerranéen]] présent sur le [[Bassin méditerranéen|bassin du même nom]] étend aussi son influence sur la Suisse. Cependant, ses conséquences sur le climat sont différentes entre le versant méridional des Alpes où il donne de l'air chaud et humide et le versant septentrional des Alpes où il apporte de l'air chaud et sec, notamment par [[effet de foehn]]<ref name="Bär-40" group="Bär"/>. |

|||

Ces quatre influences climatiques sont présentes en Suisse, néanmoins leur importance respective varie selon la situation géographique. Ainsi, la [[Suisse orientale]] connaît des amplitudes thermiques plus marquées que l'ouest du pays. Le climat continental est prédominant dans l'est, alors que le climat océanique l'est à l'ouest du pays<ref name="Bär-40" group="Bär"/>. |

|||

==== Précipitations ==== |

|||

La moyenne des précipitations annuelles en Suisse est nettement supérieure à celle du continent [[Europe|européen]]<ref name="Zryd-92" />, {{unité|1456|mm}} contre {{unité|790|mm}}. Une grande partie des précipitations provient des flux d'air atlantique. |

|||

Les précipitations ne sont pas homogènes sur le territoire. En [[Canton du Valais|Valais]], la moyenne annuelle des précipitations est deux fois plus basse qu'au niveau national<ref name="Zryd-92"/>. Les régions situées sous le vent des massifs montagneux, par rapport aux vents dominants, sont plus sèches que les régions non abritées. La partie [[Suisse romande|romande]] du [[Plateau suisse|Plateau]] et le Nord-Ouest du pays sont relativement secs, abrités des vents dominants, respectivement par le [[Massif du Jura|Jura]] et la [[Forêt-Noire]] d'une part, et les [[Massif des Vosges|Vosges]] d'autre part. En Valais, certaines régions très proches géographiquement peuvent avoir des niveaux de précipitations très différents. La [[Jungfrau]] avec {{unité|4140|mm}} est l'une des régions les plus arrosées du pays alors que [[Stalden (Valais)|Stalden]], situé à environ {{unité|30|kilomètres}} n'enregistre que {{unité|520|mm}} de précipitations annuelles<ref name="Bär-43" group="Bär">Oskar Bär, ''Géographie du kraï de l'Altaï'', {{p.}} 43.</ref>. |

|||

==== Normales ==== |

|||

Les températures dépendent en premier lieu de l'altitude. La température moyenne sur le Plateau suisse est en janvier de {{tmp|-4|1|°C}} et en juillet de {{tmp|16|19|°C}}{{Référence souhaitée}}. La température moyenne annuelle est de {{tmp|6|9|°C}}{{Référence souhaitée}}. Pour une altitude identique, la température de la région bâloise ainsi que la vallée du Rhône est {{tmp|1|2|°C}} plus élevée et la plaine de Magadino au Tessin {{tmp|2|3|°C}} plus élevée que celle du Plateau suisse{{Référence souhaitée}}. |

|||

De la comparaison des tableaux de normes climatiques 1961 - 1990 et 1981 - 2010, il en ressort une augmentation des températures sur toute la Suisse et une diminution des jours de brouillard d'automne sur le Plateau<ref>[http://www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/passe/le-climat-en-suisse/informations-saisonnieres/brouillard-d-automne.html Brouillard d'automne], [[MétéoSuisse]], 28.07.2015.</ref>. |

|||

<center> |

|||

===== 1961 - 1990 ===== |

|||

{| class=wikitable |

|||

!scope=col|Lieu |

|||

!scope=col|Altitude de la station d'observation météorologique (en m) |

|||

!scope=col|Précipitations annuelles moyennes (en mm/an) |

|||

!scope=col|Durée d'insolation moyenne en août (en %) |

|||

!scope=col|Durée d'insolation moyenne en décembre (en %) |

|||

!scope=col|Température max. mensuel moyen en juillet |

|||

!scope=col|Température min. mensuel moyen en janvier |

|||

|----- |

|||

!scope=row|[[La Chaux-de-Fonds]] ([[massif du Jura]]) |

|||

|align="right"|{{formatnum:1018}} |

|||

|align="right"|{{formatnum:1410}} |

|||

|align="center"|40 |

|||

|align="center"|40 |

|||

|align="right"|+{{tmp|19.6|°C}} |

|||

|align="right"| {{tmp|-6.4|°C}} |

|||

|----- |

|||

!scope=row|[[Berne]], [[Plateau suisse]] |

|||

|align="right"|565 |

|||

|align="right"|{{formatnum:1040}} |

|||

|align="center"|50 |

|||

|align="center"|20 |

|||

|align="right"|+{{tmp|23.5|°C}} |

|||

|align="right"| {{tmp|-3.9|°C}} |

|||

|----- |

|||

!scope=row|[[Sion (Valais)|Sion]] (Valais, [[Vallée du Rhône (Suisse)|vallée du Rhône]]) |

|||

|align="right"|482 |

|||

|align="right"|600 |

|||

|align="center"|60 |

|||

|align="center"|50 |

|||

|align="right"|+{{tmp|25.7|°C}} |

|||

|align="right"| {{tmp|-4.8|°C}} |

|||

|----- |

|||

!scope=row|[[Säntis]] (Appenzell, Préalpes à l'est du pays) |

|||

|align="right"|{{formatnum:2490}} |

|||

|align="right"|{{formatnum:2900}} |

|||

|align="center"|55 |

|||

|align="center"|30 |

|||

|align="right"|+{{tmp|7.5|°C}} |

|||

|align="right"| {{tmp|-10.3|°C}} |

|||

|----- |

|||

!scope=row|[[Locarno]]-Monti (Tessin, sud des Alpes) |

|||

|align="right"|366 |

|||

|align="right"|{{formatnum:1850}} |

|||

|align="center"|60 |

|||

|align="center"|60 |

|||

|align="right"|+{{tmp|25.9|°C}} |

|||

|align="right"|+{{tmp|0.1|°C}} |

|||

|----- |

|||

|} |

|||

;Diversité climatique (données pour la période entre 1961 et 1990)<ref>Cartes et diagrammes, {{p.|14-15}}, Atlas mondial suisse, édition 2002, Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) {{ISBN|3-292-00232-X}}</ref>. |

|||

</center> |

|||

<center> |

|||

===== 1981 - 2010 ===== |

|||

{| class=wikitable |

|||

!scope=col|Lieu |

|||

!scope=col|Altitude de la station d'observation météorologique (en m) |

|||

!scope=col|Précipitations annuelles moyennes (en mm/an) |

|||

!scope=col|Durée d'insolation moyenne en août (en %) |

|||

!scope=col|Durée d'insolation moyenne en décembre (en %) |

|||

!scope=col|Température max. mensuel moyen en juillet |

|||

!scope=col|Température min. mensuel moyen en janvier |

|||

|----- |

|||

!scope=row|[[La Chaux-de-Fonds]] ([[massif du Jura]]) |

|||

|align="right"|{{formatnum:1018}} |

|||

|align="right"|{{formatnum:1441}} |

|||

|align="center"|50 |

|||

|align="center"|42 |

|||

|align="right"|+{{tmp|20.7|°C}} |

|||

|align="right"| {{tmp|-6.0|°C}} |

|||

|----- |

|||

!scope=row|[[Berne]], [[Plateau suisse]] |

|||

|align="right"|565 |

|||

|align="right"|{{formatnum:1059}} |

|||

|align="center"|53 |

|||

|align="center"|42 |

|||

|align="right"|+{{tmp|24.3|°C}} |

|||

|align="right"| {{tmp|−3.6|°C}} |

|||

|----- |

|||

!scope=row|[[Sion (Valais)|Sion]] (Valais, [[Vallée du Rhône (Suisse)|vallée du Rhône]]) |

|||

|align="right"|482 |

|||

|align="right"|603 |

|||

|align="center"|64 |

|||

|align="center"|50 |

|||

|align="right"|+{{tmp|27.0|°C}} |

|||

|align="right"| {{tmp|−3.6 |°C}} |

|||

|----- |

|||

!scope=row|[[Säntis]] (Appenzell, [[Préalpes suisses|Préalpes]] à l'est du pays) |

|||

|align="right"|{{formatnum:2490}} |

|||

|align="right"|{{formatnum:2837}} |

|||

|align="center"|40 |

|||

|align="center"|41 |

|||

|align="right"|+{{tmp|8.8|°C}} |

|||

|align="right"| {{tmp|-9.6|°C}} |

|||

|----- |

|||

!scope=row|[[Locarno]]-Monti (Tessin, sud des Alpes) |

|||

|align="right"|366 |

|||

|align="right"|{{formatnum:1897}} |

|||

|align="center"|62 |

|||

|align="center"|57 |

|||

|align="right"|+{{tmp|27.1|°C}} |

|||

|align="right"|+{{tmp|0.8|°C}} |

|||

|----- |

|||

|} |

|||

;Normes climatologiques (données pour la période entre 1981 et 2010)<ref>[http://www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/passe/normes-climatologiques.html Normes climatologiques], [[MétéoSuisse]], 1.12.2014</ref>. |

|||

</center> |

|||

==== Extrêmes ==== |

|||

La température la plus élevée jamais mesurée en Suisse, est de {{tmp|41.5|°C}} à [[Grono]] dans les [[Canton des Grisons|Grisons]], le {{date-|11 août 2003}}. Les lieux les plus chauds sont Grono, [[Locarno|Locarno-Monti]] et [[Lugano]], avec une température moyenne annuelle de {{tmp|12.4|°C}}. La plus basse température mesurée est de {{tmp|-41.8|°C}} à [[La Brévine]] dans le [[canton de Neuchâtel]], le {{date-|12 janvier 1987}}. Le lieu le plus froid est le [[Jungfraujoch]] avec une température moyenne annuelle de {{tmp|-7.2|°C}} (1981-2010) ({{tmp|-7.9|°C}} 1961-1990)<ref name="Records météo">[[Office fédéral de météorologie et de climatologie|MétéoSuisse]], ''[http://www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/passe/records-suisse.html Records météos en Suisse]'', chiffres à jour février 2013, page consultée le 12 novembre 2015.</ref>. |

|||

Pour les précipitations, le record de pluie annuel est au [[Mönch]]sgrat avec {{unité|5910|mm}} au cours de la période 1939-1940. Au [[Canton du Tessin|Tessin]], on mesure {{unité|414|mm}} à [[Borgnone|Camedo]] en 24 heures le {{date-|10 septembre 1983}} et [[Locarno]] reçu {{unité|33.6|mm}} de pluie en l'espace de 10 minutes le {{date-|29 août 2003}}. Les plus importantes quantités de neige tombée en 24 heures furent de {{unité|130|cm}}, entre le 29 et le {{date-|30 janvier 1982}}{{Où}} et le {{date-|15 avril 1999}} au [[Col de la Bernina|Berninapass]]. En {{date-|avril 1999}}, on a mesuré {{unité|816|cm}} de neige au [[Säntis]], ce qui constitue la plus importante couche de neige mesurée dans le pays<ref name="Records météo"/>. En moyenne, le Säntis est le lieu le plus arrosé de Suisse avec {{unité|2837|mm}} de précipitation annuelle<ref name="Records météo"/>. |

|||

Le lieu le plus sec de Suisse est [[Stalden (Valais)|Ackersand]] en [[Canton du Valais|Valais]] avec une moyenne de {{unité|521|mm}} de précipitations annuelles. La période la plus sèche en Suisse a débuté le {{date-|6 décembre 1998}}, avec une absence de précipitations sur Lugano durant 77 jours<ref name="Records météo"/>. |

|||

Les plus fortes rafales de vent mesurées l'ont été : en montagne le {{date-|27 février 1990}} au [[Col du Grand-Saint-Bernard|Grand Saint-Bernard]] avec une rafale à {{unité|268|km/h}} et en plaine à [[Glaris]] le {{date-|15 juillet 1985}} avec {{unité|190|km/h}}<ref name="Records météo"/>. |

|||

==== Évolution du climat ==== |

|||

Les paramètres météorologiques sont régulièrement mesurés par les autorités fédérales depuis [[1864]]<ref>Stephan Bader et Pierre Kunz, ''Climat et risques naturels - La Suisse en mouvement'', Georg éditeur, Genève, 1998, {{p.}}23.</ref>, et un réseau de [[Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse|stations d'observations météorologiques]] couvre le pays. |

|||

Le [[réchauffement climatique]] global que connaît la Terre est perceptible en Suisse, notamment de par le recul des [[glacier]]s. Le [[pergélisol]] connaît un recul, ainsi des roches deviennent instables et provoquent des éboulements<ref>[http://www.swissinfo.org/fre/a_la_une/detail/Le_rechauffement_fait_bouger_l_Eiger.html?siteSect=105&sid=6884142&cKey=1152545411000 Le réchauffement fait bouger l'Eiger] Swissinfo 10.07.2006</ref>. |

|||

[[Fichier:Temp en suisse lin 2022-1.jpg|vignette|centre|redresse=3|Réchauffement en moyenne annuelle en Suisse (données MétéoSuisse<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Données de la température moyenne suisse - MétéoSuisse |url=https://www.meteosuisse.admin.ch/climat/changement-climatique/evolution-temperature-precipitations-ensoleillement/temperature-moyenne-suisse/donnees-de-la-temperatur-moyenne-suisse.html |site=meteosuisse.admin.ch |consulté le=2023-04-11}}</ref>) par rapport à la moyenne pré-industrielle (en rouge). On remarque le réchauffement de {{DTempérature|+3.5|°C}} en 2022. La ligne rouge, ({{DTempérature|0|°C}} de réchauffement) est la température de référence (1864-1900) qui valait alors {{DTempérature|+3.9|°C}} en valeur absolue. La ligne bleue est basée sur la définition des climatologues du « climat en Suisse », soit la moyenne sur 30 ans (réchauffement de {{DTempérature|+1.99|°C}}). La ligne grise est une linéarisation du réchauffement des {{nobr|40 dernière}} années ({{DTempérature|+2.61|°C}}), et la ligne jaune une linéarisation sur les valeurs des 10 dernières années ({{DTempérature|+2.94|°C}}). On voit que le réchauffement en Suisse peut avoir plusieurs valeurs, toutes sont nettement supérieures au réchauffement moyen mondial<ref>{{Lien web |langue=fr-FR |titre=FAQ – Questions Fréquentes |url=https://etatdurgence.ch/faq/ |site=État d'urgence |consulté le=2023-04-11}}</ref>]] |

|||

=== Biodiversité === |

|||

La [[Suisse]] est marquée par une grande variété de reliefs, d'altitudes et de paysages, qui induit une diversité des habitats naturels. Ces nombreux habitats naturels favorisent la [[biodiversité]] de la [[Faune (biologie)|faune]] et de la [[flore]]. On trouve environ {{nombre|50000|espèces}} d'animaux, de champignons et de plantes dans le pays<ref name="Env statp-28" group="Envs">[[Office fédéral de la statistique]] et [[Office fédéral de l'environnement]], ''L'environnement suisse, Statistique de poche 2008'', {{p.}}28.</ref>. Le {{date|21|novembre|1994|en Suisse}}, la Suisse a ratifié la [[Convention sur la diversité biologique]], qui est entrée en vigueur le {{date|19|février|1995|en Suisse}}<ref name="Convention" group="OFEV">[[Office fédéral de l'environnement|OFEV]], ''[http://www.bafu.admin.ch/biotechnologie/01773/01777/index.html?lang=fr Convention sur la diversité biologique]'', consultée le 4 février 2009.</ref>. Dans ce cadre, l'[[Office fédéral de l'environnement]] a mis en place un programme de surveillance de la biodiversité, le [[Monitoring de la biodiversité en Suisse]] (MBD)<ref name="Biodiversité-8" group="OFEV">[[Office fédéral de l'environnement|OFEV]], ''État de la biodiversité en Suisse'', Berne, 2006, {{p.}}8.</ref>. |

|||

En 2006, 60 espèces présentes en Suisse sont considérées comme menacées à l'échelle mondiale par l'[[Union internationale pour la conservation de la nature]] (UICN), chiffre stable<ref name="Biodiversité-29" group="OFEV">[[Office fédéral de l'environnement|OFEV]], ''État de la biodiversité en Suisse'', Berne, 2006, {{p.}}29.</ref>. |

|||

==== Espèces animales ==== |

|||

[[Fichier:Alpine Ibex.jpg|thumb|alt=photo d'un bouquetin, capridé à poil long possédant deux grandes cornes courbes|''Capra ibex'' (bouquetin), vallée du [[Lötschental]].]] |

|||

Selon l'[[Office fédéral de l'environnement]], on dénombre {{nombre|30000|espèces}} animales en Suisse dont 41 % sont menacées<ref name="OFEV-Faune et flore-A" group="OFEV">[[Office fédéral de l'environnement]], ''[http://www.bafu.admin.ch/artenvielfalt/01006/01008/index.html?lang=fr Faune et flore : animaux protégés]'', consultée le 16 novembre 2008.</ref>. |

|||

Les espèces animales sont au nombre de {{formatnum:30000}}, parmi lesquelles 83 [[mammifère]]s, 386 [[oiseau]]x, 15 [[reptiles]], 20 [[Amphibia|amphibiens]], 51 [[Osteichthyes|poissons osseux]], 2 [[Agnatha|agnathe]]s, {{formatnum:25000}} [[arthropodes]] (dont {{formatnum:22330}} [[insecte]]s), 270 [[Mollusca|mollusques]] et {{formatnum:3200}} [[ver]]s ([[Plathelminthes|plats]], [[Nematoda|ronds]], rubanés) et [[Annelida|annélides]]<ref name="MagEnv-mars2006">''Office fédéral de l'environnement'', magazine ''Environnement'', Berne, numéro 3 année 2006, {{p.}}12.</ref>. Dans le [[Animal|règne animal]] on recense 51 espèces [[Endémisme|endémiques]]<ref group="OFEV" name="OFEV-Faune et flore-A"/>. |

|||

Selon le [[Monitoring de la biodiversité en Suisse]] (MDB), la biodiversité est stable, c'est-à-dire que globalement sur l'ensemble du territoire suisse le nombre d'espèces animales disparaissant est compensé par l'apparition de nouvelles espèces<ref name="Biodiversité-10" group="OFEV">[[Office fédéral de l'environnement|OFEV]], ''État de la biodiversité en Suisse'', Berne, 2006, {{p.}}10.</ref>. La disparition ou l'apparition d'espèces ne signifie pas ici l'[[Extinction des espèces|extinction]] globale de l'espèce ou son apparition sur la surface terrestre il s'agit de sa présence ou non sur le territoire suisse, par exemple des espèces d'[[Migration des oiseaux|oiseaux migrateurs]] nichant auparavant en Suisse ne le faisant plus actuellement ou l'inverse. Ainsi, le [[pipit rousseline]] ({{langue|la|''Anthus campestris''}}), une espèce de [[Passeriformes|passereau]] ne niche plus en Suisse depuis [[1998 en Suisse|1998]]. Il en va de même pour la [[marouette poussin]] ({{langue|la|''Porzana parva''}}), qui n'est plus considérée comme nichant dans le pays depuis 2002 et le [[courlis cendré]] ({{langue|la|''Numenius arquata''}}) depuis 2003<ref name="MDB-Z3">Monitoring de la biodiversité, ''[http://www.biodiversitymonitoring.ch/francais/indikatoren/z3.php Diversité des espèces en Suisse et dans les régions (Z3)]'', consulté le 5 février 2009.</ref>. Des espèces peuvent être chassées par d'autres, ainsi le [[goéland cendré]] ({{langue|la|''Larus canus''}}), présent sur une île du [[lac de Neuchâtel]] de 1966 à 1996, aurait été chassé par le [[goéland leucophée]] ({{langue|la|''Larus michahellis''}})<ref name="MDB-Z3"/>. |

|||

Différentes espèces animales sont apparues, ou réapparues, en Suisse ces dernières années. Le [[Canis lupus|loup]] ({{langue|la|''Canis lupus''}}) a été exterminé au {{s|XIX}}, cependant, à partir des années 1990 il a repeuplé la Suisse depuis l'[[Italie]]. La [[loche d'étang]] ({{langue|la|''Misgurnus fossilis''}}), un poisson disparu de la vallée du Rhin (région de Bâle) dans les années 1950, a été réintroduit dans la vallée du Rhône dans les années 1990. Le [[ragondin]] ({{langue|la|''Myocastor coypus''}}) est apparu en Suisse en 2003. Le [[Guêpier d'Europe]] ({{langue|la|''Merops apiaster''}}), oiseau migrateur méridional remonte en Suisse régulièrement depuis 1991<ref name="MDB-Z3"/>. |

|||

[[Fichier:Deer Swiss National Park.jpg|left|alt=photo d'une femmelle cervidé et son faon|thumb|''Cervus elaphus'' (cerf élaphe), biche et faon, [[parc national suisse]].]] |

|||

L'[[ours brun]], présent sur les armoiries de la capitale fédérale Berne, a été massivement chassé au cours des {{s|XVIII}} et {{s|XIX}}, l'espèce a disparu de la Suisse au début du {{s|XX}}, le dernier spécimen ayant été abattu en [[Engadine]] dans le [[val S-charl]] en 1904. Non loin du sud de la Suisse, en [[Italie]], dans le [[Province autonome de Trente|Trentin]], une population de quelques individus a survécu. Afin de relancer la reproduction de cette population, dix ours de [[Slovénie]] ont été introduits dans le parc national Adamello-Brenta entre 1999 et 2002. En {{date-|juillet 2005}}, un premier mâle est arrivé en Suisse par le [[Province autonome de Bolzano|Tyrol du Sud]]. Il a été ensuite observé dans le [[val Müstair]], le [[parc national suisse]] et l'[[Engadine#Basse-Engadine|Engadine]]<ref name="Plan Ours" group="OFEV">OFEV, ''Plan Ours - Plan de gestion de l’ours brun en Suisse'', accessible depuis la page sur la [http://www.bafu.admin.ch/jagd_wildtiere/00480/00775/index.html?lang=fr#sprungmarke1_7 Gestion des prédateurs : gestion de l'ours] de l'OFEV</ref>. Le {{date|14|avril|2008|en Suisse}}, un ours a été abattu par les gardes-faune [[Canton des Grisons|grisons]]. Cette décision a été prise face au danger que l'animal faisait courir aux populations locales venant chercher sa nourriture dans les zones d'habitation. Un second ours s'est établi en Suisse en 2007. Ce dernier est jugé plus farouche et craintif que le premier<ref>OFEV, ''[https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-18286.html L'ours J33 a été abattu]'', Communiqués aux médias, consulté le 5 février 2009.</ref>. |

|||

La biodiversité des espèces animales est donc stable à l'échelle nationale, cependant ceci est moins vrai à l'[[#Trois grandes régions|échelle régionale]]. Ainsi, le nombre de vertébrés et d'[[Orthoptera|orthoptères]] a diminué entre 1997 et 2004 dans le Jura et sur le Plateau, est stable dans les Alpes centrales occidentales, mais est en augmentation dans les versants septentrionaux et méridionaux des Alpes et dans les Alpes centrales orientales. Ainsi le [[Lynx]], qui avait été réintroduit en Suisse centrale dans les années soixante, a spontanément colonisé les Alpes centrales et le versant sud des Alpes<ref name="Biodiversité-28" group="OFEV">[[Office fédéral de l'environnement|OFEV]], ''État de la biodiversité en Suisse'', Berne, 2006, {{p.}}28.</ref>. |

|||

Parmi les espèces animales, on trouve des espèces classées en voie d'extinction à l'échelle mondiale. L'[[apron du Rhône]] ({{langue|la|''Zingel asper''}}) est un poisson classé au bord de l'extinction. On ne trouve plus que quelques populations isolées les unes des autres dans le bassin du [[Rhône]]. En 2006, le nombre d'individus est estimé à 200 pour la Suisse<ref name="Biodiversité-30" group="OFEV">[[Office fédéral de l'environnement|OFEV]], ''État de la biodiversité en Suisse'', Berne, 2006, {{p.}}30.</ref>. |

|||

==== Plantes et champignons ==== |

|||

[[Fichier:BodenseeVergissmeinnicht.jpg|thumb|alt=photo montrant quelques fleurs de myosotis poussant sur une rocaille. Les fleurs sont composées de 5 pétales mauves, jaunes à leur base <!--fusion avec les étamines?-->|''Myosotis rehsteineri'' sur les rives du lac de Constance]] |

|||

En Suisse, on compte {{nombre|19000|espèces}} de plantes et champignons dont {{formatnum:3000}} plantes vasculaires et fougères, {{formatnum:1030}} [[Bryophyta|mousses]], {{formatnum:1660}} [[lichen]]s, {{formatnum:9000}} [[champignon]]s et {{formatnum:4000}} [[algue]]s. Il existe deux [[Endémisme|espèces endémiques]] parmi les [[Tracheophyta|plantes vasculaires]] : la [[Drave ladine]] et la [[Arenaria pseudofrigida|Sabline ciliée]]<ref name="OFEV-Faune et flore-A" group="OFEV"/>. |

|||

Plusieurs espèces de végétaux présents en Suisse sont en voie d'extinction au niveau mondial. La {{langue|la|''[[Tulipa gesneriana|Tulipa aximensis]]''}} a été redécouverte en [[canton du Valais|Valais]] en 1998, elle était jusqu'alors considérée comme éteinte à l'échelle mondiale<ref name="Biodiversité-29" group="OFEV"/>. Une autre [[tulipe]] sauvage, la {{langue|la|''[[Tulipa gesneriana|Tulipa didieri]]''}}, n'est quant à elle présente que sur quatre petits sites valaisans et un site en Savoie. Au bord du [[lac de Constance]], le {{langue|la|''[[myosotis rehsteineri]]''}} n'occupe plus que quelques gazons littoraux sur les rives de ce lac. La [[Saxifrage à feuilles opposées|saxifrage amphibie]], une sous-espèce de [[saxifrage]] à feuilles opposées, disparue en 1956, est selon l'Union internationale pour la conservation de la nature le seul [[taxon]] dont la disparition en Suisse a aussi signifié la disparition à l'échelle mondiale<ref name="Biodiversité-30" group="OFEV"/>. |

|||

==== Forêts ==== |

|||

[[Fichier:Tamangur.jpg|thumb|alt=photo d'un cours d'eau au milieu de la forêt de Tamangur|left|La forêt de Tamangur en Engadine à {{unité|2300|m}}, une des plus élevées d'Europe<ref>[http://www.myswitzerland.com/fr.cfm/accueil/offer-Home_Nature-Activities-325304.html God da Tamangur] myswitzerland.com, consulté le 8 avril 2009</ref>.]] |

|||

En 2007, les [[forêt]]s suisses couvrent une surface de {{unité|1.25|million}} d'hectares, avec des répartitions inégales d'une région à l'autre : si le versant méridional des Alpes ([[Canton du Tessin|Tessin]]) est particulièrement riche, le Plateau, avec sa forte densité de population, a beaucoup moins de forêts. Entre la période 1993-1995 et la période 2004-2006, les surfaces forestières ont augmenté de 4,9 % sur la totalité du pays ; 0 % sur le Plateau, 0,9 % dans le massif du Jura, 2,2 % dans les Préalpes, 9,1 % dans les Alpes et 9,8 % au sud des Alpes. Le volume total de bois s'élève à {{unité|420|millions}} de mètres cubes<ref name="WSL">[[Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage|Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL)]], ''[http://www.wsl.ch/news/presse/pm_071109_FR?redir=1& Inventaire forestier national : disparités régionales]'', consultée le 16 novembre 2008.</ref>. |

|||

Les forêts ont une place importante dans la biodiversité : {{nombre|20000|espèces}} dépendent des forêts suisses, soit près de la moitié des espèces vivant dans le pays<ref name="Env2007-98" group="Envs">Environnement Suisse 2007, {{p.}}98.</ref>. |

|||

Le bois est utilisé en Suisse comme matière première dans la construction et comme [[agent énergétique]]. En 2005, l'extraction du bois s'est élevée à {{unité|5.3|millions}} de mètres cubes, valeur inférieure à celle de la croissance annuelle du bois commercialisable ({{unité|7.4|millions}} de mètres cubes)<ref name="Env2007-97" group="Envs">[[Office fédéral de la statistique|OFS]] et [[Office fédéral de l'environnement|OFEV]], ''Environnement Suisse 2007'', {{p.}}97.</ref>. |

|||

En 2021, le plus grand arbre de Suisse se trouve dans la commune de [[Gränichen]] et mesure 62 mètres. Il s'agit d'un [[Pseudotsuga menziesii|sapin de Douglas]], espèce provenant d'Amérique du Nord. Concernant une espèce provenant d'Europe, le plus grand [[Abies alba|sapin blanc]] de Suisse se trouve dans la forêt jardinée de [[Couvet]] dans la commune de [[Val-de-Travers]], et mesure 58 mètres<ref>[https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/la-guerre-du-sapin-le-plus-haut-de-suisse--le-record-serait-alemanique-et-non-pas-neuchatelois-?urn=urn:rts:video:11894583 La guerre du sapin le plus haut de Suisse. Le record serait alémanique et non pas neuchâtelois], [[Radio télévision suisse]], 13 janvier 2021</ref>. |

|||

==== Plantes et animaux envahissants ==== |

|||

En Suisse, 10 % de la [[flore]] est [[Néophyte (plante)|néophyte]], et 1 % sont des [[Espèce envahissante|espèces envahissantes]] qui menace la biodiversité et les espèces [[indigène]]s. Les animaux envahissants peuvent, selon leur espèce, menacer la [[Faune (biologie)|faune]] indigène en transmettant des agents pathogènes ou des parasites, en repoussant les espèces indigènes ou en s'hybridant avec elles<ref>[http://www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/09466/index.html?lang=fr Espèces envahissantes], [[Office fédéral de l'environnement]]</ref>{{,}}<ref>[http://www.neophyt.ch/pdf/Plantes_et_animaux_invasifs.pdf Plantes et animaux invasifs]</ref>. |

|||

Parmi les plantes envahissantes, on trouve notamment : l'[[Ambroisie (genre)|ambroisie]], l'[[Buddleia de David|arbre aux papillons]], la [[berce du Caucase]], la [[balsamine de l'Himalaya]], la [[renouée du Japon]], la renouée de [[Sakhaline]], la renouée hybride, le [[Solidago canadensis|solidage du Canada]], le [[solidage géant]], le [[Ailanthus altissima|faux vernis du Japon]], le [[sumac vinaigrier]], le [[Senecio inaequidens|séneçon du Cap]], l'[[élodée du Canada]], l'[[élodée de Nuttall]], le [[laurier-cerise]], le [[Prunus serotina|cerisier tardif]], la [[Rubus armeniacus|ronce d’Arménie]], le [[Robinia pseudoacacia|robinier faux-acacia]], la [[Ludwigia grandiflora|jussie à grandes fleurs]], le [[Lysichiton americanus|lysichiton américain]], le [[Pueraria montana|puéraire hirsute]]. |

|||

Parmi les animaux envahissants, on trouve notamment : la [[coccinelle asiatique]], la [[mineuse du marronnier]], le [[Anoplophora glabripennis|capricorne asiatique]]<ref>[http://www.bafu.admin.ch/wald/11015/11851/11852/index.html?lang=fr Le capricorne asiatique] 16.10.2013, Office fédéral de l'environnement</ref>, la [[limace]] espagnole (Arion vulgaris ou Arion lusitanicus), la [[moule zébrée]], l'[[Pacifastacus leniusculus|écrevisse signal ou de Californie]], le [[poisson rouge]], l'[[érismature rousse]], l'[[Écureuil gris|écureuil gris ou de Californie]]. |

|||

Le [[Aedes albopictus|moustique tigre]] quant à lui se trouve déjà dans le [[canton du Tessin]] depuis 2003<ref>[https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-51051.html Œufs de moustique tigre découverts au nord des Alpes suisses] 21 novembre 2013,</ref>. |

|||

L'[[Office fédéral de l'environnement]] est le service fédéral chargé du dossier. La fondation Infoflora a dressé une [[liste noire des espèces envahissantes en Suisse]]<ref>[http://www.infoflora.ch/fr/flore/neophytes/listes-et-fiches.html Liste noire Liste des néophytes envahissantes de Suisse], Infoflora</ref>. |

|||

=== Dangers naturels === |

|||

[[Fichier:Lawinenkegel oberhalb von Engi.JPG|thumb|alt=photo d'une vallée après une avalanche, la coulée de neige est rendue verte par les branches de sapins arrachées, une maison est à moitié ensevelie sous la neige|Avalanche au-dessus de [[Engi (Glaris)|Engi]].]] |

|||

Les dangers naturels ont toujours été présents en Suisse, ils peuvent être de nature hydrologique (ou météorologique) ou de nature géologique. La présence de nombreux massifs montagneux prédispose la Suisse aux phénomènes de crues, provoquant des inondations comme dans la région [[Correction des eaux du Jura|du Seeland]] ou dans la [[Correction de la Linth|plaine de la Linth]]. En montagne sont présents les problèmes d'[[avalanche]]s ou ceux liés aux [[glacier]]s comme celui du [[Glacier du Giétro|Giétro]]. Par année, 200 [[séisme]]s sont enregistrés, mais seulement 10 % d'entre eux sont ressentis par la population comme [[Séisme de 1356 à Bâle|celui ayant affecté Bâle en 1356]]<ref group="Envs">{{Lien web |

|||

|url=http://www.cenat.ch/index.php?userhash=100434838&nav=4,167,167,167&l=f |

|||

|titre=Tremblement de terre |

|||

|auteur=Plate-forme nationale « Dangers naturels » |

|||

|consulté le=7 août 2009 |

|||

}}</ref>. Les risques sismiques ne sont pas les mêmes suivant les régions de Suisse, trois zones sont définies en fonction de la probabilité d'apparition d'un séisme. La région comprise entre le Léman et le lac de Constance n'a qu'une faible probabilité d'être touchée par un séisme, ''a contrario'' ce risque est élevé en [[Canton du Valais|Valais]]<ref group="Envs">{{Lien web |

|||

|url=http://www.sgeb.ch/hintergrundinfos/erdbebenzonen_f.html |

|||

|titre=Zones sismiques de Suisse |

|||

|auteur=société suisse du Génie Parasismique et de la Dynamique des Structures |

|||

|consulté le=7 août 2009 |

|||

}}</ref>. |

|||

Entre 1946 et 2015, il y a eu 1023 personnes décédées lors de 635 phénomènes naturels, selon une étude de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Cela comprend les crues, glissements de terrain, laves torrentielles, chutes de pierres, tempêtes, foudres et avalanches. Plus d'un tiers de ces décès, concernent les accidents d'avalanches, tandis que la foudre, deuxième cause de mortalité, a tué 164 personnes. Dans le décompte des victimes, il s'agit uniquement des accidents concernant la protection de la population dans les localités et sur les voies de communication, et exclut les victimes décédées lors d'activités de loisirs en terrain non sécurisé, notamment les skieurs hors-piste et les randonneurs. Durant cette période, les causes naturelles qui ont fait le plus de victimes, ont eu lieu en {{date-|août 1965}}, au [[barrage de Mattmark]], qui a fait 88 morts lorsqu'un pan du [[glacier de l'Allalin]] s'est effondré sur les ouvriers, en 1970, les avalanches de [[Reckingen-Gluringen|Reckingen]] qui ont tué 30 personnes, tandis que celles de {{date-|janvier 1951}} à [[Vals (Grisons)|Vals]] ont provoqué 19 victimes<ref>[http://www.wsl.ch/medien/news/Todesfaelle_Naturgefahren/index_FR Dangers naturels: moins de victimes depuis 1946], Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL, 25 janvier 2017</ref>. |

|||

Ces dernières années, les dangers naturels sont à l'origine de neuf décès par an en moyenne : six dans des avalanches, deux dans des crues et un dans des éboulements<ref name="Env statp-30" group="Envs">[[Office fédéral de la statistique]] et [[Office fédéral de l'environnement]], ''L'environnement suisse, Statistique de poche 2008'', {{p.}}30.</ref>. |

|||

{{clr}} |

|||

Une carte nationale de l'[[Aléa naturel|aléa]] [[ruissellement]], élaborée par l'[[Office fédéral de l'environnement]], l'Association Suisse d'Assurances et l'Association des établissements cantonaux d'assurance, recense les surfaces potentiellement touchées par le ruissellement en Suisse<ref>[https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels/dossiers/carte-dangers-alea-ruissellement.html Une carte de l'aléa ruissellement en Suisse pour se prémunir contre les dégâts d'inondation dus à de fortes intempéries], [[Office fédéral de l'environnement]], 3 juillet 2018</ref>. |

|||

== Géographie humaine == |

|||

=== Découpage administratif === |

|||

[[Fichier:Switzerland Cantons Map with Names and Capitals (french).svg|right|alt=carte de la suisse divisées en cantons, elle permet de visualiser les variations de tailles importantes entre les cantons, la moitié du territoire étant couverte par quatre cantons, Berne, Grisons, Valais et Vaud|thumb|upright=1.25|La Suisse et les cantons suisses.]] |

|||

Le découpage administratif de la Suisse est lié à son [[Histoire de la Suisse|histoire]] : le pays s'est en effet formé, au fil des siècles, par la réunion d'États souverains appelés [[Canton (Suisse)|cantons]]<ref group="dhs">{{DHS|26414-1-4|Cantons - État fédéral (depuis 1848)|auteur=Andreas Kley|date=14 août 2007}}</ref>, sous forme d'une confédération. Depuis [[1848]], le pays est composé de {{citation|cantons souverains}}<ref>Selon l'article 1 de la Constitution fédérale de 1848</ref> qui sont au nombre de 26 depuis [[1979 en Suisse|1979]]. Les derniers cantons à être entrés dans la Confédération sont ceux de [[Canton de Genève|Genève]], [[Canton de Neuchâtel|Neuchâtel]] et du [[Canton du Valais|Valais]] en [[1815]]. Le [[canton du Jura]] est créé en [[1979 en Suisse|1979]] par séparation d'une partie du [[canton de Berne]]. |

|||

Onze des vingt-six cantons sont divisés en [[District (Suisse)|districts]]<ref group="note">Ce chiffre exclu ceux d'Appenzell Rhodes-Intérieures où ils correspondent aux communes et à ceux du canton de Soleure où ils n'ont plus qu'un usage statistique.</ref> qui servent de contrôle et d'exécution entre l'État et les communes : ces entités intermédiaires ne sont qu'administratives, judiciaires ou électorales et ne disposent d'aucune autonomie politique<ref group="dhs">{{DHS|10358|District|auteur=Anne-Marie Dubler|date=23 janvier 2006}}</ref>. Tous les cantons sont divisés en [[Commune (Suisse)|communes]]. La Suisse, au {{date|1|janvier|2021}}, [[Liste des communes de Suisse|en compte {{formatnum:2172}}]]<ref>La liste officielle des communes peut être consultée sur le {{Lien web|url=http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen.html?publicationID=3241|titre=Répertoire officiel des communes|site=Office fédéral de la statistique|consulté le=25 septembre 2008|brisé le = 2024-02-25}}</ref> {{exp|et}}<ref>Office fédéral de la statistique, ''[http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/medienmitteilungen.Document.116818.pdf Le nombre des communes a nettement diminué en 2008]'', communiqué de presse du 7 janvier 2009.</ref>. D'autres cantons, comme celui de [[Canton de Berne|Berne]] utilisent un autre découpage, dans cet exemple il s'agit des [[Arrondissements administratifs du canton de Berne|arrondissements administratifs]]. |

|||

Depuis [[1999 en Suisse|1999]], la Suisse est découpée sur le plan statistique en sept [[Grande région (Suisse)|grandes régions]]<ref>[http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/regionen/22/press.Document.23626.pdf Communiqué de presse mai 1999] Office fédéral de la statistique</ref> pouvant regrouper plusieurs cantons. Elles sont équivalentes aux régions [[Nomenclature des unités territoriales statistiques|NUTS 2]] d'[[Eurostat]] (office statistique de l'Union européenne). Correspondant à un échelon obligatoire pour la statistique suisse depuis leur création, elles ne représentent toutefois pas une unité institutionnelle en tant que telle. À des fins d'analyse et de comparaisons nationales et internationales, l'[[Office fédéral de la statistique]] utilise plusieurs niveaux géographiques liés à la politique territoriale<ref>La liste complète est disponible sur {{xls}} {{Lien web|url=http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/regionen/thematische_karten/maps/uebersichtskarte.Document.93188.xls|titre=Les niveaux géographiques de la Suisse|site=Office fédéral de la statistique|consulté le=25 septembre 2008|brisé le = 2024-02-25}}</ref>. |

|||

{{clr}} |

|||

<center> |

|||

{| class=wikitable |

|||

! scope=col|N° |

|||

<small>sur</small> <small>la carte</small> |

|||

! scope=col|Nom |

|||

! scope=col|Centre |

|||

! scope=col|Code |

|||

OKATO |

|||

! scope=col|Superficie, |

|||

km² |

|||

! scope=col|Population |

|||

Rec. 2021 |

|||

! scope=col|Densité (habitants/km²) |

|||

|----- |

|||

! colspan="7" scope="row" | '''Villes d'importance régionale et ZATO''' |

|||

|----- |

|||

| scope="row" | 01 |

|||

| align="left" |[[Aleïsk]] |

|||

| align="left" | [[Aleïsk]] |

|||

| align="right" | 01 403 |

|||

| align="right" | 43,9 |

|||

| align="right" | 25 380 |

|||

| align="left" | 646 |

|||

|----- |

|||

| scope="row" | 02 |

|||

| align="left" |Okroug urbain de [[Barnaoul]] |

|||

| align="left" | [[Barnaoul]] |

|||

| align="right" | 01 401 |

|||

| align="right" | 939,5 |

|||

| align="right" | 698 603 |

|||

| align="left" | 745 |

|||

|----- |

|||

| scope="row" | 03 |

|||

| align="left" |[[Belokourikha]] |

|||

| align="left" |[[Belokourikha]] |

|||

| align="right" | 01 404 |

|||

| align="right" | 92,3 |

|||

| align="right" | 14 735 |

|||

| align="left" | 161 |

|||

|----- |

|||

| scope="row" | 04 |

|||

| align="left" |Okroug urbain de [[Biïsk]] |

|||

| align="left" | [[Biïsk]] |

|||

| align="right" | 01 405 |

|||

| align="right" | 291,6 |

|||

| align="right" | 191 963 |

|||

| align="left" | 733 |

|||

|----- |

|||

| scope="row" | 05 |

|||

| align="left" |[[Zarinsk]] |

|||

| align="left" | [[Zarinsk]] |

|||

| align="right" | 01 406 |

|||

| align="right" | 79.1 |

|||

| align="right" | 41 272 |

|||

| align="left" | 598 |

|||

|----- |

|||

| scope="row" | 06 |

|||

| align="left" |[[Novoaltaïsk]] |

|||

| align="left" | [[Novoaltaïsk]] |

|||

| align="right" | 01 413 |

|||

| align="right" | 72.2 |

|||

| align="right" | 73 049 |

|||

| align="left" | 1001 |

|||

|----- |

|||

| scope="row" | 07 |

|||

| align="left" |[[Roubtsovsk]] |

|||

| align="left" | [[Roubtsovsk]] |

|||

| align="right" | 01 416 |

|||

| align="right" | 84 |

|||

| align="right" | 126 834 |

|||

| align="left" | 1744 |

|||

|----- |

|||

| scope="row" | 08 |

|||

| align="left" |Okroug municipal de [[Slavgorod]] |

|||

| align="left" | [[Slavgorod]] |

|||

| align="right" | 01 419 |

|||

| align="right" | 53.3 |

|||

| align="right" | 37 657 |

|||

| align="left" | 19.2 |

|||

|----- |

|||

| scope="row" | 09 |

|||

| align="left" |[[Iarovoïe]] |

|||

| align="left" | [[Iarovoïe]] |

|||

| align="right" | 01 430 |

|||

| align="right" | 44.3 |

|||

| align="right" | 16 424 |

|||

| align="left" | 410 |

|||

|----- |

|||

| scope="row" | 10 |

|||

| align="left" |ZATO Sibirski |

|||

| align="left" | Sibirski |

|||

| align="right" | 01 555 |

|||

| align="right" | 6.1 |

|||

| align="right" | 10 520 |

|||

| align="left" | 1936 |

|||

|----- |

|||

! colspan="7" scope="row" | Raïons |

|||

|----- |

|||

| scope="row" | 01 |

|||

| align="left" |Raïon de Aleïsk |

|||

| align="left" | Aleïsk |

|||

| align="right" | 01 201 |

|||

| align="right" | 3400 |

|||

| align="right" | 14 374 |

|||

| align="left" | 4.4 |

|||

|----- |

|||

| scope="row" | 02 |

|||

| align="left" |[[Raïon d'Altaïskoïe]] |

|||

| align="left" | Altaïskoïe |

|||

| align="right" | 01 202 |

|||

| align="right" | 3400 |

|||

| align="right" | 26 279 |

|||

| align="left" | 7.7 |

|||

|----- |

|||

| scope="row" | 03 |

|||

| align="left" |Raïon de Baïevo |

|||

| align="left" | Baïevo |

|||

| align="right" | 01 203 |

|||

| align="right" | 2740 |

|||

| align="right" | 8277 |

|||

| align="left" | 3.5 |

|||

|----- |

|||

| scope="row" | 04 |

|||

| align="left" |Raïon de Biïsk |

|||

| align="left" | Biïsk |

|||

| align="right" | 01 204 |

|||

| align="right" | 2200 |

|||

| align="right" | 32 595 |

|||

| align="left" | 14.9 |

|||

|----- |

|||

| scope="row" | 05 |

|||

| align="left" |Raïon de Blagovechtchenka |

|||

| align="left" | Blagovechtchenka |

|||

| align="right" | 01 205 |

|||

| align="right" | 3700 |

|||

| align="right" | 26 285 |

|||

| align="left" | 7.9 |

|||

|----- |

|||

| scope="row" | 06 |

|||