« Époque Azuchi Momoyama » : différence entre les versions

m Typographie |

transfert de contenu depuis histoire du Japon et peinture japonaise, afin d'avoir du contenu totalement rédigé/sourcé |

||

| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||

}} |

}} |

||

L’{{japonais|'''époque Azuchi Momoyama'''|安土桃山時代|Azuchi Momoyama jidai}} est une période de l'[[histoire du Japon]] s'étend de [[1573]] à [[1603]]. Le nom d'Azuchi vient du [[château d'Azuchi]] appartenant à [[Oda Nobunaga]]. Le nom de Momoyama vient quant à lui du nom de la colline où [[Toyotomi Hideyoshi]] fit construire son dernier château. |

L’{{japonais|'''époque Azuchi Momoyama'''|安土桃山時代|Azuchi Momoyama jidai}} est une période de l'[[histoire du Japon]] s'étend de [[1573]] à [[1603]]. Le nom d'Azuchi vient du [[château d'Azuchi]] appartenant à [[Oda Nobunaga]]. Le nom de Momoyama vient quant à lui du nom de la colline où [[Toyotomi Hideyoshi]] fit construire son dernier château. La période s'ouvre avec la shute du [[Shoguns Ashikaga|shogunat du clan Ashikaga]] et culmine avec la [[Bataille de Sekigahara]] en [[1600]]. |

||

Il s'agit d'une période très importante bien que courte de l'histoire du Japon car elle voit son unification, sous l'impulsion de trois grands hommes : [[Oda Nobunaga]], puis [[Toyotomi Hideyoshi]], et enfin [[Tokugawa Ieyasu]]. |

|||

Le premier, [[Oda Nobunaga]] prit la tête de son fief de Nagoya par des moyens brutaux (exécution de son frère cadet, répressions de multiples rébellions...). Il tenta ensuite d'agrandir son maigre domaine par tous les moyens. Il s'allie avec [[Tokugawa Ieyasu]] et remporte de nombreuses victoires, notamment lors de la [[bataille de Nagashino]], qui l'oppose au fils de [[Takeda Shingen (daimyō)|Takeda Shingen]], le célèbre général. Lors de cette bataille, les mousquets furent utilisés en nombre pour la première fois au Japon et apportèrent la victoire à Oda Nobunaga. |

|||

Entretemps, il a nommé un nouveau shogun dont l'importance est très faible : Nobunaga est maintenant maître de tout le centre du Japon. Il bat les sectes religieuses qui lui barraient la route et est nommé shogun par l'empereur. |

|||

Alors qu'il partait rejoindre un allié en difficulté, gardé seulement par une faible escorte, Oda Nobunaga est trahi par un de ses généraux, [[Akechi Mitsuhide]], qui le force à se faire [[Hara-kiri|seppuku]] le {{date|21 juin 1582}} au cours de l'[[incident du Honnō-ji]]. |

|||

== L'unification du pays == |

|||

Le deuxième grand unificateur du Japon est [[Toyotomi Hideyoshi]]. Il va se débarrasser de tous les autres prétendants au pouvoir suprême notamment [[Akechi Mitsuhide]] qu'il bat à la [[bataille de Yamazaki]]. Il reprend l'unification du Japon qui est finalement achevée en [[1590]] et expulse les chrétiens. Toyotomi Hideyoshi entreprend alors la [[Guerre d'Imjin|conquête de la Corée]]. Il parvient à débarquer par surprise mais sa flotte est détruite par les navires coréens, les [[Bateau tortue|bateaux-tortues]], menés par l'amiral coréen [[Yi Sun-sin]] et équipés de canons dont les navires japonais étaient dépourvus. Sur terre, les Japonais sont battus et Hideyoshi meurt en [[1598]]. |

|||

{{article détaillé|Oda Nobunaga|Toyotomi Hideyoshi|Tokugawa Ieyasu}} |

|||

Au cours de la seconde moitié du {{s|XVI|e}}, trois chefs militaires se succèdent au pouvoir et contribuent à l'unification de tout l'archipel japonais. |

|||

[[Oda Nobunaga]] commence ce processus d'unification de [[1560]] à [[1582]]. Il se fait remarquer par ses talents militaires lors de sa victoire à la [[bataille d'Okehazama]] en [[1560]]<ref name="Souyri 2010 P332"/>. L'utilisation systématique d'[[arquebuse]]s, dans des corps d'infanterie dédiés, lui apporte un avantage stratégique<ref name="Souyri 2010 P333">{{Harvsp|Souyri|2010|p=333}}.</ref>, et il étend son fief par des conquêtes et des alliances. En [[1573]], il fait expulser le shogun [[Ashikaga Yoshiaki]] de [[Kyoto]], mettant ainsi fin au règne de [[Shoguns Ashikaga|cette dynastie]]<ref name="Souyri 2010 P332">{{Harvsp|Souyri|2010|p=332}}.</ref>. Il met aussi au pas les autres puissances politiques de son temps : les seigneurs [[Clan Asakura|Asakura]] et [[Clan Azai|Azai]] concurrents, les [[Bouddhisme au Japon|moines bouddhistes combattants]] de l'[[Enryaku-ji]] et les ligues d'[[Ikkō-ikki]] à l'[[Hongan-ji d'Ishiyama|Hongan-ji]]. Il commence à structurer un pouvoir centralisé depuis le [[Château d'Azuchi]] qu'il fait construire non loin de [[Kyoto]], et instaure plusieurs mesures allant de la suppression des péages à la lutte contre la fausse monnaie. [[Incident du Honnō-ji|Sa mort subite en 1582]] suspend ces réformes<ref name="Souyri 2010 P333"/>. |

|||

Le troisième, dernier et plus important homme de l'unification est [[Tokugawa Ieyasu]]. À la titanesque [[bataille de Sekigahara]] (elle dura plus de 24 heures !) il se débarrasse de ses rivaux et prend le contrôle d'un Japon d'ores et déjà unifié. Il élimine le fils d'Hideyoshi, [[Toyotomi Hideyori]] et instaure le ''[[bakufu]]'' (gouvernement sous la tente, donc militaire) qui donne le pouvoir absolu au [[shogun]] [[Tokugawa Ieyasu]], qui fonde une [[Shogunat Tokugawa|dynastie]] qui durera 300 ans. |

|||

[[Toyotomi Hideyoshi]], un général d'[[Oda Nobunaga]], poursuit cette œuvre d'unification<ref name="Souyri 2010 P334">{{Harvsp|Souyri|2010|p=334}}.</ref> jusqu'à sa mort en [[1598]], après avoir obtenu le titre de ''[[kanpaku]]'' en [[1585]]<ref name="Souyri 2010 P335">{{Harvsp|Souyri|2010|p=335}}.</ref>. Il impose la règle de l'[[Heinō Bunri|heinō bunri]] aux [[samouraï]]s des terres qu'il conquiert ; dépossédés de leurs terres ces derniers deviennent de simples administrateurs territoriaux au service de l'État<ref name="Souyri 2010 P334"/>. Une opération de cadastrage, ou ''[[taikō kenchi]]'', est entreprise dans le cadre d'une réforme agraire qui met fin au système des [[shōen]]. La possession de sabres par les paysans est aussi interdite, afin d'éviter les révoltes et de séparer socialement les paysans des guerriers. Hideyoshi soumet les seigneurs de l'île de [[Kyūshū]] en [[1585]], mettant ainsi la main sur la ville de [[Nagasaki]], siège d'une importante [[Christianisme au Japon|communauté chrétienne]]. Il fait expulser les missionnaires, et exerce une répression de plus en plus féroce contre les [[Kirishitan|chrétiens]]<ref name="Souyri 2010 P335" />. Après avoir soumis l'essentiel du pays, il tente par deux fois, à la tête d'une armée aguerrie, de [[Guerre d'Imjin|conquérir la Corée]] en [[1592]] et en [[1596]], mais doit finalement renoncer en [[1598]]<ref>{{Harvsp|Souyri|2010|p=336}}.</ref>. À sa mort la même année, le pays est unifié, mais se pose alors la question de sa succession<ref name="Souyri 2010 P337">{{Harvsp|Souyri|2010|p=337}}.</ref>. |

|||

Après sa victoire à Sekigahara, Ieyasu redistribue les fiefs à ses fidèles et en réduit le nombre. Ils ne constituent plus les parcelles éclatées d’une puissance régionale personnelle, mais des unités administratives dépendant du pouvoir central, qui peut à sa guise les attribuer ou les reprendre. Dans cette réorganisation administrative, des milliers de soldats, dont les petits vassaux, doivent choisir entre redevenir paysans ou accepter un emploi militaire chez un seigneur plus puissant. De nombreux hommes se retrouvent sans revenus et vont grossir la masse des [[rōnin]]. |

|||

[[Fichier:MAP Expo Casque XVI 06 01 2012.jpg|vignette|[[Kabuto (casque)|Casque de Samurai]]. utilisé au milieu du {{s|XV|e}}.]] |

|||

[[Tokugawa Ieyasu]], un des généraux de [[Toyotomi Hideyoshi]], prend la tête d'une faction militaire<ref name="Souyri 2010 P337"/>. Il s'assure la maîtrise du pays après la [[bataille de Sekigahara]] en [[1600]], et obtient de l'empereur le titre de shogun en 1603<ref name="Souyri 2010 P337"/>. Le titre est transmis à son fils dès [[1605]] pour assurer la mise en place d'une dynastie, mais il conserve la réalité du pouvoir jusqu'à sa mort en [[1616]]. Par le contrôle des mines et des ports, il s'assure de la maîtrise du système monétaire. Il force ses vassaux à détruire leurs fortifications<ref>{{Harvsp|Souyri|2010|p=338}}.</ref>. Son petit-fils [[Tokugawa Iemitsu]] impose en [[1635]] le système du ''[[sankin-kōtai]]'' qui oblige tous les grands [[Daimyō|seigneurs féodaux]] à vivre un an dans la ville d'[[Edo (ville)|Edo]] où siège le shogun. Les ressources financières de ces seigneurs, contraints à mener un train de vie luxueux, et les velléités de révolte sont ainsi réduites<ref>{{Harvsp|Souyri|2010|p=339}}.</ref>. Ceux-ci ont par ailleurs interdiction de se rendre à [[Kyoto]] et de rencontrer l'empereur<ref>{{Harvsp|Souyri|2010|p=340}}.</ref>. |

|||

== Relations internationales == |

== Relations internationales == |

||

=== La Corée et les tentatives expansionnistes du Japon === |

|||

{{article détaillé|Guerre d'Imjin}} |

|||

{{...}} |

|||

=== Les occidentaux et l'arrivée du christianisme === |

|||

{{Article connexe|Vingt-six martyrs du Japon|Esclavage au Japon}} |

|||

{{voir aussi|Guerre d'Imjin|Ambassade Tenshō}} |

{{voir aussi|Guerre d'Imjin|Ambassade Tenshō}} |

||

[[Fichier:First Japanese Embassy to Europe 1586.png|thumb|Première ambassade du Japon en Europe, en 1586.]] |

[[Fichier:First Japanese Embassy to Europe 1586.png|thumb|Première ambassade du Japon en Europe, en 1586.]] |

||

{{...}} |

|||

Le premier contact japonais avec des Occidentaux intervient en [[1542]] lors de l'arrivée du [[Portugal|portugais]] [[Fernão Mendes Pinto]] dans l'île de [[Tanegashima]]<ref>{{Harvsp|Souyri|2010|p=329}}.</ref>. Les [[Arme à feu|armes à feu]] sont introduites par ce biais et copiées par des artisans japonais. Des marchands portugais s'installent dans les ports du sud de [[Kyūshū]] comme [[Hirado]], [[Domaine de Funai|Funai]], et [[Nagasaki]] où les marchands de [[Kyoto]] se déplacent pour leur acheter soieries et [[arquebuse]]s<ref name="Souyri 2010 P330">{{Harvsp|Souyri|2010|p=330}}.</ref>. Au contact de ces commerçants, plusieurs nouveautés techniques et artistiques sont introduites dans le pays : [[Horloge mécanique|horloges]], [[pain]] et [[vin]], instruments de musique comme des [[orgue]]s. Un art influencé par l'Occident, l'[[art Nanban]], se développe. Un dictionnaire japonais-portugais, le ''[[Nippo Jisho]]'' est publié en [[1603]]<ref name="Souyri 2010 P330" />. [[Toyotomi Hideyoshi|Hideyoshi]] cherche aussi mais sans succès à relancer le commerce avec la [[Chine]]<ref name="Souyri 2010 P340"/>. |

|||

Les premiers missionnaires chrétiens, espagnols et italiens, arrivent dans l'archipel par cette route commerciale<ref name="Souyri 2010 P330"/>. [[François Xavier]], un [[jésuite]], débarque à [[Kagoshima]] en [[1549]]. Grâce à la protection d'un seigneur local, il commence son travail d'[[évangélisation]]. En [[1585]], il estime à environ {{unité|100000}} le nombre de [[Christianisme au Japon|convertis dans l'île]], puis à environ {{unité|700000}} dans l'ensemble du pays en [[1605]]. [[Nagasaki]] est cédée aux [[jésuite]]s qui l'administrent de 1580 à 1588<ref>{{Harvsp|Souyri|2010|p=331}}.</ref>. Dans un premier temps, cette nouvelle religion est perçue plutôt favorablement par [[Oda Nobunaga|Nobunaga]], car elle concurrence le pouvoir des différentes sectes bouddhiques, dont il cherche à réduire l'influence<ref name="Souyri 2010 P340"/>. Son successeur [[Toyotomi Hideyoshi|Hideyoshi]] craint, lui, que son influence empêche l'unification du pays, et interdit en [[1587]] toute forme de prosélytisme chrétien<ref name="Souyri 2010 P342">{{Harvsp|Souyri|2010|p=342}}.</ref>. Pour justifier cette interdiction, il dénonce l'[[Esclavage au Japon|essor de l'esclavage]] que l'arrivée des marchands et des missionnaires chrétiens a permis. La vente d'esclaves japonais, ou de [[Nobi (Corée)|Nobi]] coréens, se développe alors dans les ports de [[Kyūshū]], et son interdiction doit être réaffirmée dès [[1588]]<ref>{{Harvsp|Hérail|Carré|Esmain|Macé|2010|p=564}}.</ref>. |

|||

== Production artistique == |

== Production artistique == |

||

=== Peinture === |

|||

En peinture la période est en grande partie dominée par l'[[École Kanō]]. Elle enrichit les [[scène de genre|scènes de genre]] de représentations contemporaines : des fêtes saisonnières, des danseurs, des artisans, des distractions de guerriers ou encore des représentations de Portugais<ref>{{article | langue=français| auteur1=Hélène Prigent|titre=Images du Monde flottant|périodique=Le Petit Journal des grandes expositions|volume=|numéro=369 |jour=29 |mois= septembre|année=2004 |pages=2 |passage=10|isbn=2-7118-4852-3 |lire en ligne= }}</ref>. |

|||

{{Article connexe|École Kanō |École Tosa |Dynastie Tosa et peintres de cour dès la fin du XIVe siècle}} |

|||

<gallery mode="packed" heights="180"> |

|||

Image:Tosa Mitsunori - Albums of scenes from The Tale of Genji (Genji monogatari gajō) - 2015.300.34a, b - Metropolitan Museum of Art..jpg|Tosa Mitsunori (1563-1638). Feuille d'album du ''[[Le Dit du Genji|Dit du Gengi]]''. Encre avec or et rouge sur papier, chaque feuille 13,4 x 12,9 cm |

|||

Image:Namban-11.jpg|Détail de paravent ''[[art Nanban|nanban]]'' représentant l'arrivée d'un navire portugais, attribué à [[école Kanō|Kanō Naizen]] (1570–1616). |

|||

Image:Namban-14.jpg|Détail d'une ''nanban-e'' : peinture ''[[Époque du commerce Nanban|nanban]]'' |

|||

Image:Honda Tadakatu.jpg|Anonyme. Portrait de Honda Tadakatu, général de samouraï. Fin du {{s-|XVII|e}}. Honda Takayuki, Tokyo |

|||

</gallery> |

|||

En contraste frappant avec la précédente époque de Muromachi, l'époque Azuchi Momoyama se caractérise par un grandiose style polychrome, avec une large utilisation de feuilles d'or et d'argent qui brillent à la lueur des lampes à huile, et par des œuvres de très grande taille. L'[[école Kano]], patronnée par [[Oda Nobunaga]], [[Toyotomi Hideyoshi]], [[Tokugawa Ieyasu]] et leurs successeurs, gagne énormément en importance et en prestige. Ces chefs énergiques aiment à s'entourer d'images d'animaux, tigres et chevaux et de dragons aux formes puissantes{{sfn|Christine Schimizu, 2001|p=246-247}}. |

|||

== Chronologie == |

|||

[[Image:Kano Eitoku 006.jpg|thumb|center|upright=2|[[Kanō Eitoku]]. ''Fleurs et oiseaux des quatre saisons'', fin {{sp-|XVI|-début|XVII}}. Paravent à 6 feuilles appartenant à une paire. 1,65 x 3,59 cm. Couleurs sur papier doré. [[Musée des Beaux-Arts Hakutsuru]]]] |

|||

[[Kano Eitoku]] met au point une formule pour la création de décors monumentaux : le gros plan, un pinceau large et des motifs aux contours simplifiés. Ces décors s'appliquent sur les portes coulissantes enfermant les chambres, les ''[[fusuma]]''. Ce type d'écrans géants ainsi que des peintures murales sont commandés pour décorer les châteaux et les palais de la noblesse militaire. L'école Kano en obtient l'exclusivité et ce statut perdure pendant la période d'Edo qui suit, puisque le [[Shogunat Tokugawa|''bakufu'' Tokugawa]] continue à promouvoir les œuvres de l'école Kano comme art officiel pour le [[shogun]], les [[daimyo]]s et la [[Maison impériale du Japon|cour impériale]]{{sfn|Murase, 1996 |p=287}}. |

|||

[[Image:Kano Eitoku 002.jpg|thumb|center|upright=2|[[Kanō Eitoku]]. ''Paravent aux lions'', fin {{sp-|XVI|-début|XVII}}. 2,25 x 4,60 m. Couleurs sur papier doré. [[Musée des collections impériales]] ]] |

|||

Cependant, des courants existent et des artistes qui n'appartiennent pas à l'école Kano apparaissent au cours de l'époque Azuchi-Momoyama. Ils adaptent des thèmes chinois aux matériaux et à l'[[esthétique japonaise]]. Parmi ces courants, l'[[école Tosa]] est un groupe important qui se développe principalement à partir de la tradition ''yamato-e'', et qui est essentiellement connue pour ses ouvrages à petite échelle et ses illustrations de classiques littéraires au format d'un livre ou d'un ''emaki''{{sfn|Murase, 1996 |p=230-231}}. |

|||

* [[1573]] - effondrement du [[Shoguns Ashikaga|shôgunat des Ashikaga]]. |

|||

* [[1575]] - [[bataille de Nagashino]] |

|||

L'[[art Nanban]] est un autre genre important qui prend naissance pendant l'époque Azuchi Momoyama mais qui poursuit son développement au début de l'époque d'Edo, à la fois dans la représentation des étrangers exotiques et aussi par l'utilisation d'un style étranger, qui produit un effet d'exotisme pour les Japonais. Ce genre est centré autour du port de [[Nagasaki]], qui, après le début de la [[sakoku |politique d'isolement nationale]] du [[shogunat Tokugawa|''bakufu'' Tokugawa]], est le seul port japonais laissé ouvert au commerce extérieur, et donc la seule voie d'accès par laquelle les influences artistiques chinoises et européennes entrent au Japon. Les peintures de ce genre comprennent les peintures de l'école de Nagasaki (dont Kawamura Jakushi et son [[:File:Immortals Gatherring to Worship the God of Longevity Kawamura Jakushi Hanging scroll Color on silk.jpg|"Assemblée pour l'adoration du dieu de la longévité"]]), et aussi celles de l'[[École Shijō|école Maruyama-Shijō]]{{sfn|Christine Guth, 1996|p=75-80}}{{,}}{{sfn|Murase, 1992|p=327-329}}, et surtout [[Maruyama Ōkyo]] qui combine les influences chinoises et l'[[école Kano]] (le tracé d'encre, l'or et la poudre d'or) avec le naturalisme occidental (perspective et clair-obscur) et des éléments traditionnels japonais{{sfn|Christine Shimizu, 2001|p=296-298}}. |

|||

* {{date|21 juin 1582}} - [[Oda Nobunaga]] meurt au Honnôji, trahi par son vassal [[Akechi Mitsuhide]]. |

|||

=== Quelques artistes célèbres === |

|||

* [[1590]] - [[Toyotomi Hideyoshi]] achève d'unifier le [[Japon]]. |

|||

Peintres de l'époque Azuchi Momoyama : |

|||

* {{date|18 septembre 1598}} - [[Toyotomi Hideyoshi]] meurt de maladie. |

|||

* [[Kaihō Yūshō]], 1533–1615 |

|||

* [[1600]] - [[bataille de Sekigahara]] |

|||

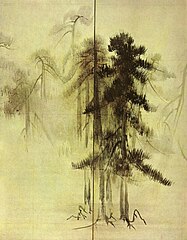

* [[Hasegawa Tohaku]], 1539–1610 |

|||

* [[Kano Eitoku]], 1543–1590 |

|||

* [[Kanō Sanraku]], 1559–1663 |

|||

* [[Hasegawa Nobukata]], Actif à la fin du XVIe siècle |

|||

<gallery mode="packed" heights="160"> |

|||

Image:L'un_des_sept_sages_(1533-1615)_par_le_peintre_japonais_Kaihō_Yūshō.jpg|''L'un des sept sages par le peintre Kaihō Yūshō'' |

|||

Fichier:Bois_de_pins,_détail_d'un_paravent_par_Hasegawa_Tōhaku.jpg|''Bois de pins'' par Hasegawa Tōhaku. |

|||

Image:European in Japan playing viol.jpg color modified.jpg|Peinture de style occidental attribuée à [[Hasegawa Nobukata]]. Il a peint des portraits sur un fond uni et a utilisé l'ombrage et le modelage de l'école jésuite<ref>{{lien web|titre= The Early Guitar and Important Guitarists in Japan |nom=Coldwell |prénom=Robert |url= https://www.digitalguitararchive.com/2012/02/the-early-guitar-and-important-guitarists-in-japan/ }}</ref>. |

|||

Fichier:Kanō Eitoku - Rakuchū rakugai zu (Uesugi) - right screen.jpg|Kanō Eitoku. ''Vues à l'intérieur et à l'extérieur de la capitale, Kyoto''. Paravent à six feuilles. Couleurs et or sur papier honkin, 160,5 x {{unité|364.5|cm}}. 1561-1562<ref>{{harvsp|Christine Shimizu, 2001|p=246-247}}</ref>. Yonezawa City Uesugi Museum. |

|||

Fichier:Attributed to Kano Sanraku - Important Cultural Property Namban Screens - Google Art Project2.jpg|Attribué à Kanō Sanraku. Paravent de gauche à six panneaux, d'une paire. Encre, or et couleurs sur soie, H. 1,67 m; L. 3,57 m. Musée d'Art Suntory<ref>Cet écran montre des capitaines se réunissant sur une terrasse dans ce pays qui leur est étranger et des femmes occidentales portant des vêtements fantaisistes.</ref> |

|||

</gallery> |

|||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

| Ligne 76 : | Ligne 110 : | ||

== Bibliographie == |

== Bibliographie == |

||

* '''Publications spécialisées dans une période de l'Histoire du Japon :''' |

|||

* {{Ouvrage|langue=fr|auteur1=George Sansom|traducteur=Éric Diacon|titre=Histoire du Japon|sous-titre=des origines aux débuts du Japon moderne|lieu=Paris|éditeur=[[Librairie Arthème Fayard|Fayard]]|année=1988|isbn=2-213-01851-0|id=SAN}} |

** {{Ouvrage|langue=fr|auteur1=George Sansom|traducteur=Éric Diacon|titre=Histoire du Japon|sous-titre=des origines aux débuts du Japon moderne|lieu=Paris|éditeur=[[Librairie Arthème Fayard|Fayard]]|année=1988|isbn=2-213-01851-0|id=SAN}} |

||

* {{Ouvrage|langue=en|auteur1=John Whitney Hall (dir.)|titre=The Cambridge History of Japan|sous-titre=Volume 4: Early Modern Japan|lieu=Cambridge|éditeur=[[Cambridge University Press]]|année=1991|pages totales=831|isbn=978-0-521-22355-3|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=6RBXXJixf-sC&printsec=frontcover|id=CHJ4}}. |

** {{Ouvrage|langue=en|auteur1=John Whitney Hall (dir.)|titre=The Cambridge History of Japan|sous-titre=Volume 4: Early Modern Japan|lieu=Cambridge|éditeur=[[Cambridge University Press]]|année=1991|pages totales=831|isbn=978-0-521-22355-3|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=6RBXXJixf-sC&printsec=frontcover|id=CHJ4}}. |

||

** {{Chapitre|langue=en |auteur1=Asao Naohiro|traducteur=Bernard Susser| titre=The sixteenth-century unification|titre ouvrage=The Cambridge History of Japan : Volume 4: Early Modern Japan| auteurs ouvrage= John Whitney Hall (dir.)|éditeur=Cambridge University Press| lieu=Cambridge |année=1991| isbn=978-0-521-22355-3|id=CHJ4|passage= 40-95}}. |

** {{Chapitre|langue=en |auteur1=Asao Naohiro|traducteur=Bernard Susser| titre=The sixteenth-century unification|titre ouvrage=The Cambridge History of Japan : Volume 4: Early Modern Japan| auteurs ouvrage= John Whitney Hall (dir.)|éditeur=Cambridge University Press| lieu=Cambridge |année=1991| isbn=978-0-521-22355-3|id=CHJ4|passage= 40-95}}. |

||

* {{Ouvrage|langue=en|prénom1=John Whitney|nom1=Hall|auteur2=Nagahara Keiji|auteur3=Kozo Yamamura|directeur3=oui|titre=Japan Before Tokugawa|sous-titre=Political Consolidation and Economic Growth, 1500 to 1650|lieu=Princeton|éditeur=[[Princeton University Press]]|année=1981|pages totales=416|isbn=978-1-4008-5531-5|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=4cT_AwAAQBAJ&printsec=frontcover|id=BEF}}. |

** {{Ouvrage|langue=en|prénom1=John Whitney|nom1=Hall|auteur2=Nagahara Keiji|auteur3=Kozo Yamamura|directeur3=oui|titre=Japan Before Tokugawa|sous-titre=Political Consolidation and Economic Growth, 1500 to 1650|lieu=Princeton|éditeur=[[Princeton University Press]]|année=1981|pages totales=416|isbn=978-1-4008-5531-5|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=4cT_AwAAQBAJ&printsec=frontcover|id=BEF}}. |

||

** {{chapitre| langue=en|prénom1=Lee|nom1=Butler| titre= The Sixteenth-Century Reunification| auteurs ouvrage= Karl F. Friday (dir.) |titre ouvrage=Japan Emerging: Premodern History to 1850|éditeur=Routledge|lieu=New York et Londres|année=2012| passage= 311-320}} |

|||

* {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=Christine Shimizu |titre=L'Art japonais |lieu=Paris |éditeur=[[Groupe Flammarion|Flammarion]] |collection=Tout l'art, Histoire |année=2001, 2014 |pages totales=448 |isbn=978-2-08-120787-5 |id=SHI}} |

|||

* {{ |

** {{Ouvrage| langue=fr|prénom1= Nathalie| nom1=Kouamé| titre= Naissance et affirmation du Japon moderne|sous-titre= 1392-1709| éditeur=Presses universitaires de France|collection=Nouvelle Clio| lieu= Paris|année=2024}} |

||

* '''Publications généralistes sur l'Histoire du Japon :''' |

|||

* {{Ouvrage| langue=fr|prénom1= Nathalie| nom1=Kouamé| titre= Naissance et affirmation du Japon moderne|sous-titre= 1392-1709| éditeur=Presses universitaires de France|collection=Nouvelle Clio| lieu= Paris|année=2024}} |

|||

** {{Ouvrage |

|||

|langue=fr |

|||

|prénom1=Francine |

|||

|nom1=Hérail |

|||

|lien auteur1=Francine Hérail |

|||

|directeur1=oui |

|||

|prénom2=Guillaume |

|||

|nom2=Carré |

|||

|prénom3=Jean |

|||

|nom3=Esmain |

|||

|prénom4=François |

|||

|nom4=Macé |

|||

|prénom5=Pierre |

|||

|nom5=Souyri |

|||

|lien auteur5=Pierre François Souyri |

|||

|titre=Histoire du Japon |

|||

|sous-titre=des origines à nos jours |

|||

|lieu=Paris |

|||

|éditeur=[[Hermann (éditions)|Éditions Hermann]] |

|||

|année=2010 |

|||

|mois=février |

|||

|pages totales=1413 |

|||

|isbn=978-2-7056-6640-8 |

|||

|plume=oui |

|||

}}. |

|||

** {{Ouvrage |

|||

|langue=fr |

|||

|prénom1=Pierre François |

|||

|nom1=Souyri |

|||

|lien auteur1=Pierre François Souyri |

|||

|titre=Nouvelle Histoire du Japon |

|||

|lieu=Paris |

|||

|éditeur=[[Éditions Perrin|Perrin]] |

|||

|année=2010 |

|||

|mois=septembre |

|||

|pages totales=627 |

|||

|isbn=978-2-262-02246-4 |

|||

|oclc=683200336 |

|||

|plume=oui |

|||

}}. |

|||

* '''Publications spécialisées dans la culture du Japon :''' |

|||

**{{plume}} {{Ouvrage |id=Miyeko Murase, 1996 |langue originale=en |auteur1=Miyeko Murase |titre=L'Art du Japon |lieu=Paris |éditeur=Éditions LGF - Livre de Poche |collection=La Pochothèque |année=1996 |pages totales=414 |isbn=2-253-13054-0|sudoc=003961915}}, aussi: ''L'art du paravent japonais'', 1990, {{ISBN|2-904420-40-1}}, {{SUDOC|00252063X}} |

|||

** {{Ouvrage |langue=fr |auteur1=Christine Shimizu |titre=L'Art japonais |lieu=Paris |éditeur=[[Groupe Flammarion|Flammarion]] |collection=Tout l'art, Histoire |année=2001, 2014 |pages totales=448 |isbn=978-2-08-120787-5 |id=SHI}} |

|||

** {{Ouvrage |auteur1=Christine Guth |titre=L'art japonais de la période Edo |éditeur=[[Groupe Flammarion|Flammarion]] |collection=Tout l'art |année=1996 |pages totales=175 |format livre=21 cm. |passage=75-81 |isbn=2-08-012280-0 |id=Christine Guth, 1996}} |

|||

== Articles connexes == |

== Articles connexes == |

||

Version du 17 mars 2024 à 15:07

安土桃山時代

Azuchi Momoyama jidai

1573–1603

|

|

| Statut | Dictature féodale, confédération |

|---|---|

| Capitale | Azuchi (1568-1582), Kyoto (1582-1603) |

| Langue(s) | japonais ancien |

| Monnaie | Mon |

| 1557-1586 | Ōgimachi |

|---|---|

| 1586-1611 | Go-Yōzei |

| 1573-1582 |

Oda Nobunaga |

|---|---|

| 1583-1598 |

Toyotomi Hideyoshi |

| 1598-1600 | Conseil des cinq Anciens |

| 1600-1603 |

Tokugawa Ieyasu |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

L’époque Azuchi Momoyama (安土桃山時代, Azuchi Momoyama jidai) est une période de l'histoire du Japon s'étend de 1573 à 1603. Le nom d'Azuchi vient du château d'Azuchi appartenant à Oda Nobunaga. Le nom de Momoyama vient quant à lui du nom de la colline où Toyotomi Hideyoshi fit construire son dernier château. La période s'ouvre avec la shute du shogunat du clan Ashikaga et culmine avec la Bataille de Sekigahara en 1600.

Il s'agit d'une période très importante bien que courte de l'histoire du Japon car elle voit son unification, sous l'impulsion de trois grands hommes : Oda Nobunaga, puis Toyotomi Hideyoshi, et enfin Tokugawa Ieyasu.

L'unification du pays

Au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, trois chefs militaires se succèdent au pouvoir et contribuent à l'unification de tout l'archipel japonais.

Oda Nobunaga commence ce processus d'unification de 1560 à 1582. Il se fait remarquer par ses talents militaires lors de sa victoire à la bataille d'Okehazama en 1560[1]. L'utilisation systématique d'arquebuses, dans des corps d'infanterie dédiés, lui apporte un avantage stratégique[2], et il étend son fief par des conquêtes et des alliances. En 1573, il fait expulser le shogun Ashikaga Yoshiaki de Kyoto, mettant ainsi fin au règne de cette dynastie[1]. Il met aussi au pas les autres puissances politiques de son temps : les seigneurs Asakura et Azai concurrents, les moines bouddhistes combattants de l'Enryaku-ji et les ligues d'Ikkō-ikki à l'Hongan-ji. Il commence à structurer un pouvoir centralisé depuis le Château d'Azuchi qu'il fait construire non loin de Kyoto, et instaure plusieurs mesures allant de la suppression des péages à la lutte contre la fausse monnaie. Sa mort subite en 1582 suspend ces réformes[2].

Toyotomi Hideyoshi, un général d'Oda Nobunaga, poursuit cette œuvre d'unification[3] jusqu'à sa mort en 1598, après avoir obtenu le titre de kanpaku en 1585[4]. Il impose la règle de l'heinō bunri aux samouraïs des terres qu'il conquiert ; dépossédés de leurs terres ces derniers deviennent de simples administrateurs territoriaux au service de l'État[3]. Une opération de cadastrage, ou taikō kenchi, est entreprise dans le cadre d'une réforme agraire qui met fin au système des shōen. La possession de sabres par les paysans est aussi interdite, afin d'éviter les révoltes et de séparer socialement les paysans des guerriers. Hideyoshi soumet les seigneurs de l'île de Kyūshū en 1585, mettant ainsi la main sur la ville de Nagasaki, siège d'une importante communauté chrétienne. Il fait expulser les missionnaires, et exerce une répression de plus en plus féroce contre les chrétiens[4]. Après avoir soumis l'essentiel du pays, il tente par deux fois, à la tête d'une armée aguerrie, de conquérir la Corée en 1592 et en 1596, mais doit finalement renoncer en 1598[5]. À sa mort la même année, le pays est unifié, mais se pose alors la question de sa succession[6].

Tokugawa Ieyasu, un des généraux de Toyotomi Hideyoshi, prend la tête d'une faction militaire[6]. Il s'assure la maîtrise du pays après la bataille de Sekigahara en 1600, et obtient de l'empereur le titre de shogun en 1603[6]. Le titre est transmis à son fils dès 1605 pour assurer la mise en place d'une dynastie, mais il conserve la réalité du pouvoir jusqu'à sa mort en 1616. Par le contrôle des mines et des ports, il s'assure de la maîtrise du système monétaire. Il force ses vassaux à détruire leurs fortifications[7]. Son petit-fils Tokugawa Iemitsu impose en 1635 le système du sankin-kōtai qui oblige tous les grands seigneurs féodaux à vivre un an dans la ville d'Edo où siège le shogun. Les ressources financières de ces seigneurs, contraints à mener un train de vie luxueux, et les velléités de révolte sont ainsi réduites[8]. Ceux-ci ont par ailleurs interdiction de se rendre à Kyoto et de rencontrer l'empereur[9].

Relations internationales

La Corée et les tentatives expansionnistes du Japon

Les occidentaux et l'arrivée du christianisme

Le premier contact japonais avec des Occidentaux intervient en 1542 lors de l'arrivée du portugais Fernão Mendes Pinto dans l'île de Tanegashima[10]. Les armes à feu sont introduites par ce biais et copiées par des artisans japonais. Des marchands portugais s'installent dans les ports du sud de Kyūshū comme Hirado, Funai, et Nagasaki où les marchands de Kyoto se déplacent pour leur acheter soieries et arquebuses[11]. Au contact de ces commerçants, plusieurs nouveautés techniques et artistiques sont introduites dans le pays : horloges, pain et vin, instruments de musique comme des orgues. Un art influencé par l'Occident, l'art Nanban, se développe. Un dictionnaire japonais-portugais, le Nippo Jisho est publié en 1603[11]. Hideyoshi cherche aussi mais sans succès à relancer le commerce avec la Chine[12].

Les premiers missionnaires chrétiens, espagnols et italiens, arrivent dans l'archipel par cette route commerciale[11]. François Xavier, un jésuite, débarque à Kagoshima en 1549. Grâce à la protection d'un seigneur local, il commence son travail d'évangélisation. En 1585, il estime à environ 100 000 le nombre de convertis dans l'île, puis à environ 700 000 dans l'ensemble du pays en 1605. Nagasaki est cédée aux jésuites qui l'administrent de 1580 à 1588[13]. Dans un premier temps, cette nouvelle religion est perçue plutôt favorablement par Nobunaga, car elle concurrence le pouvoir des différentes sectes bouddhiques, dont il cherche à réduire l'influence[12]. Son successeur Hideyoshi craint, lui, que son influence empêche l'unification du pays, et interdit en 1587 toute forme de prosélytisme chrétien[14]. Pour justifier cette interdiction, il dénonce l'essor de l'esclavage que l'arrivée des marchands et des missionnaires chrétiens a permis. La vente d'esclaves japonais, ou de Nobi coréens, se développe alors dans les ports de Kyūshū, et son interdiction doit être réaffirmée dès 1588[15].

Production artistique

Peinture

-

Tosa Mitsunori (1563-1638). Feuille d'album du Dit du Gengi. Encre avec or et rouge sur papier, chaque feuille 13,4 x 12,9 cm

-

Détail de paravent nanban représentant l'arrivée d'un navire portugais, attribué à Kanō Naizen (1570–1616).

-

Détail d'une nanban-e : peinture nanban

-

Anonyme. Portrait de Honda Tadakatu, général de samouraï. Fin du XVIIe siècle. Honda Takayuki, Tokyo

En contraste frappant avec la précédente époque de Muromachi, l'époque Azuchi Momoyama se caractérise par un grandiose style polychrome, avec une large utilisation de feuilles d'or et d'argent qui brillent à la lueur des lampes à huile, et par des œuvres de très grande taille. L'école Kano, patronnée par Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu et leurs successeurs, gagne énormément en importance et en prestige. Ces chefs énergiques aiment à s'entourer d'images d'animaux, tigres et chevaux et de dragons aux formes puissantes[16].

Kano Eitoku met au point une formule pour la création de décors monumentaux : le gros plan, un pinceau large et des motifs aux contours simplifiés. Ces décors s'appliquent sur les portes coulissantes enfermant les chambres, les fusuma. Ce type d'écrans géants ainsi que des peintures murales sont commandés pour décorer les châteaux et les palais de la noblesse militaire. L'école Kano en obtient l'exclusivité et ce statut perdure pendant la période d'Edo qui suit, puisque le bakufu Tokugawa continue à promouvoir les œuvres de l'école Kano comme art officiel pour le shogun, les daimyos et la cour impériale[17].

Cependant, des courants existent et des artistes qui n'appartiennent pas à l'école Kano apparaissent au cours de l'époque Azuchi-Momoyama. Ils adaptent des thèmes chinois aux matériaux et à l'esthétique japonaise. Parmi ces courants, l'école Tosa est un groupe important qui se développe principalement à partir de la tradition yamato-e, et qui est essentiellement connue pour ses ouvrages à petite échelle et ses illustrations de classiques littéraires au format d'un livre ou d'un emaki[18].

L'art Nanban est un autre genre important qui prend naissance pendant l'époque Azuchi Momoyama mais qui poursuit son développement au début de l'époque d'Edo, à la fois dans la représentation des étrangers exotiques et aussi par l'utilisation d'un style étranger, qui produit un effet d'exotisme pour les Japonais. Ce genre est centré autour du port de Nagasaki, qui, après le début de la politique d'isolement nationale du bakufu Tokugawa, est le seul port japonais laissé ouvert au commerce extérieur, et donc la seule voie d'accès par laquelle les influences artistiques chinoises et européennes entrent au Japon. Les peintures de ce genre comprennent les peintures de l'école de Nagasaki (dont Kawamura Jakushi et son "Assemblée pour l'adoration du dieu de la longévité"), et aussi celles de l'école Maruyama-Shijō[19],[20], et surtout Maruyama Ōkyo qui combine les influences chinoises et l'école Kano (le tracé d'encre, l'or et la poudre d'or) avec le naturalisme occidental (perspective et clair-obscur) et des éléments traditionnels japonais[21].

Quelques artistes célèbres

Peintres de l'époque Azuchi Momoyama :

- Kaihō Yūshō, 1533–1615

- Hasegawa Tohaku, 1539–1610

- Kano Eitoku, 1543–1590

- Kanō Sanraku, 1559–1663

- Hasegawa Nobukata, Actif à la fin du XVIe siècle

-

L'un des sept sages par le peintre Kaihō Yūshō

-

Bois de pins par Hasegawa Tōhaku.

-

Peinture de style occidental attribuée à Hasegawa Nobukata. Il a peint des portraits sur un fond uni et a utilisé l'ombrage et le modelage de l'école jésuite[22].

-

Kanō Eitoku. Vues à l'intérieur et à l'extérieur de la capitale, Kyoto. Paravent à six feuilles. Couleurs et or sur papier honkin, 160,5 x 364,5 cm. 1561-1562[23]. Yonezawa City Uesugi Museum.

-

Attribué à Kanō Sanraku. Paravent de gauche à six panneaux, d'une paire. Encre, or et couleurs sur soie, H. 1,67 m; L. 3,57 m. Musée d'Art Suntory[24]

Notes et références

- Souyri 2010, p. 332.

- Souyri 2010, p. 333.

- Souyri 2010, p. 334.

- Souyri 2010, p. 335.

- Souyri 2010, p. 336.

- Souyri 2010, p. 337.

- Souyri 2010, p. 338.

- Souyri 2010, p. 339.

- Souyri 2010, p. 340.

- Souyri 2010, p. 329.

- Souyri 2010, p. 330.

- Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSouyri 2010 P340 - Souyri 2010, p. 331.

- Souyri 2010, p. 342.

- Hérail et al. 2010, p. 564.

- Christine Schimizu, 2001, p. 246-247.

- Murase, 1996, p. 287.

- Murase, 1996, p. 230-231.

- Christine Guth, 1996, p. 75-80.

- Murase, 1992, p. 327-329.

- Christine Shimizu, 2001, p. 296-298.

- Robert Coldwell, « The Early Guitar and Important Guitarists in Japan »

- Christine Shimizu, 2001, p. 246-247

- Cet écran montre des capitaines se réunissant sur une terrasse dans ce pays qui leur est étranger et des femmes occidentales portant des vêtements fantaisistes.

Bibliographie

- Publications spécialisées dans une période de l'Histoire du Japon :

- George Sansom (trad. Éric Diacon), Histoire du Japon : des origines aux débuts du Japon moderne, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-01851-0)

- (en) John Whitney Hall (dir.), The Cambridge History of Japan : Volume 4: Early Modern Japan, Cambridge, Cambridge University Press, , 831 p. (ISBN 978-0-521-22355-3, lire en ligne).

- (en) Asao Naohiro (trad. Bernard Susser), « The sixteenth-century unification », dans John Whitney Hall (dir.), The Cambridge History of Japan : Volume 4: Early Modern Japan, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-22355-3), p. 40-95.

- (en) John Whitney Hall, Nagahara Keiji et Kozo Yamamura (dir.), Japan Before Tokugawa : Political Consolidation and Economic Growth, 1500 to 1650, Princeton, Princeton University Press, , 416 p. (ISBN 978-1-4008-5531-5, lire en ligne).

- (en) Lee Butler, « The Sixteenth-Century Reunification », dans Karl F. Friday (dir.), Japan Emerging: Premodern History to 1850, New York et Londres, Routledge, , p. 311-320

- Nathalie Kouamé, Naissance et affirmation du Japon moderne : 1392-1709, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio »,

- Publications généralistes sur l'Histoire du Japon :

- Francine Hérail (dir.), Guillaume Carré, Jean Esmain, François Macé et Pierre Souyri, Histoire du Japon : des origines à nos jours, Paris, Éditions Hermann, , 1413 p. (ISBN 978-2-7056-6640-8).

.

. - Pierre François Souyri, Nouvelle Histoire du Japon, Paris, Perrin, , 627 p. (ISBN 978-2-262-02246-4, OCLC 683200336).

.

.

- Francine Hérail (dir.), Guillaume Carré, Jean Esmain, François Macé et Pierre Souyri, Histoire du Japon : des origines à nos jours, Paris, Éditions Hermann, , 1413 p. (ISBN 978-2-7056-6640-8).

- Publications spécialisées dans la culture du Japon :

Miyeko Murase (trad. de l'anglais), L'Art du Japon, Paris, Éditions LGF - Livre de Poche, coll. « La Pochothèque », , 414 p. (ISBN 2-253-13054-0, SUDOC 003961915), aussi: L'art du paravent japonais, 1990, (ISBN 2-904420-40-1), (SUDOC 00252063X)

Miyeko Murase (trad. de l'anglais), L'Art du Japon, Paris, Éditions LGF - Livre de Poche, coll. « La Pochothèque », , 414 p. (ISBN 2-253-13054-0, SUDOC 003961915), aussi: L'art du paravent japonais, 1990, (ISBN 2-904420-40-1), (SUDOC 00252063X)- Christine Shimizu, L'Art japonais, Paris, Flammarion, coll. « Tout l'art, Histoire », 2001, 2014, 448 p. (ISBN 978-2-08-120787-5)

- Christine Guth, L'art japonais de la période Edo, Flammarion, coll. « Tout l'art », , 175 p., 21 cm. (ISBN 2-08-012280-0), p. 75-81

![Peinture de style occidental attribuée à Hasegawa Nobukata. Il a peint des portraits sur un fond uni et a utilisé l'ombrage et le modelage de l'école jésuite[22].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/European_in_Japan_playing_viol.jpg_color_modified.jpg/207px-European_in_Japan_playing_viol.jpg_color_modified.jpg)

![Kanō Eitoku. Vues à l'intérieur et à l'extérieur de la capitale, Kyoto. Paravent à six feuilles. Couleurs et or sur papier honkin, 160,5 x 364,5 cm. 1561-1562[23]. Yonezawa City Uesugi Museum.](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Kan%C5%8D_Eitoku_-_Rakuch%C5%AB_rakugai_zu_%28Uesugi%29_-_right_screen.jpg/527px-Kan%C5%8D_Eitoku_-_Rakuch%C5%AB_rakugai_zu_%28Uesugi%29_-_right_screen.jpg)

![Attribué à Kanō Sanraku. Paravent de gauche à six panneaux, d'une paire. Encre, or et couleurs sur soie, H. 1,67 m; L. 3,57 m. Musée d'Art Suntory[24]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Attributed_to_Kano_Sanraku_-_Important_Cultural_Property_Namban_Screens_-_Google_Art_Project2.jpg/495px-Attributed_to_Kano_Sanraku_-_Important_Cultural_Property_Namban_Screens_-_Google_Art_Project2.jpg)