« Jean-Marie Vianney » : différence entre les versions

m bot 🖋²⁶ correction syntaxique (séparateur de références) |

Balises : Nowiki dans un article Éditeur visuel |

||

| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||

Sollicité, l'abbé Charles Balley, refuse à deux reprises et sans avoir rencontré Jean-Marie, de prendre en charge la formation au sacerdoce de ce dernier, alors âgé de presque vingt ans et presque illéttré, selon les informations qui lui sont fournies. Il accepte cependant de rencontrer Jean-Marie pour lui dire non lui-même. Présenté l'un à l'autre et suite à l'entretien qui en suivit, l'abbé Charles Balley revient sur son refus et accepte de prendre en charge la formation de Jean-Marie<ref name=":3">{{Ouvrage|langue=français|auteur1=Bernard Gallizia|titre=Charles Balley (1751-1817) Maître du Curé d'Ars|lieu=Paris|éditeur=Salvator-Diffusion|année=2016|pages totales=125|passage=72-75, 79, 80, 85-86, 94, 95-97, 100|isbn=9782706714290|consulté le=20 janvier 2024}}</ref>. |

Sollicité, l'abbé Charles Balley, refuse à deux reprises et sans avoir rencontré Jean-Marie, de prendre en charge la formation au sacerdoce de ce dernier, alors âgé de presque vingt ans et presque illéttré, selon les informations qui lui sont fournies. Il accepte cependant de rencontrer Jean-Marie pour lui dire non lui-même. Présenté l'un à l'autre et suite à l'entretien qui en suivit, l'abbé Charles Balley revient sur son refus et accepte de prendre en charge la formation de Jean-Marie<ref name=":3">{{Ouvrage|langue=français|auteur1=Bernard Gallizia|titre=Charles Balley (1751-1817) Maître du Curé d'Ars|lieu=Paris|éditeur=Salvator-Diffusion|année=2016|pages totales=125|passage=72-75, 79, 80, 85-86, 94, 95-97, 100|isbn=9782706714290|consulté le=20 janvier 2024}}</ref>. |

||

Cependant, Jean-Marie se trouve vite en difficulté. Son instruction limitée et |

Cependant, Jean-Marie se trouve vite en difficulté. Son instruction limitée et sa mémoire « rouillée » (selon ses propres mots), rend son apprentissage difficile en dépit d'efforts constants. Le latin surtout lui pose problème<ref>{{harvsp|Fourrey|2009|p=36}}-37</ref>{{,}}<ref>{{Mgr}} Francis Trochu, ''Le Curé d'Ars'', {{11e|édition}} française, Paris, Lyon, s.d. (1927?), {{p.|48-49}} ; {{harvsp|Fourrey|2009|p=37-38}}.</ref>. |

||

Jean-Marie en prise avec ces difficultés et en proie au découragement, songe à arrêter sa formation et renoncer à être prêtre. Il en parle |

Jean-Marie en prise avec ces difficultés et en proie au découragement, songe à arrêter sa formation et renoncer à être prêtre. Il en parle à l'abbé Balley qui l'encourage à ne pas abandonner<ref>{{harvsp|Fourrey|2009|p=41}}.</ref>. |

||

Face à ces difficultés Jean-Marie fait le vœu d'aller à pied et en mendiant son pain, en pèlerinage à la [[Basilique Saint-Régis de Lalouvesc]], où repose le corps de saint [[Jean-François Régis|François Régis]] pour lui demander de l'aider dans ses études. Toutefois, face aux difficultés rencontrées dans l'action de mendier son pain, arrivé à la basilique il demanda à un prêtre d'être relevé de son vœu pour son voyage du retour. Le prêtre accepta et lui indiqua que ce serait à lui de faire l'aumône au retour. À la suite de cette expérience Jean-Marie Vianney dira plus tard « J'ai expérimenté la vérité de cette parole des Actes : Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir »<ref name=":0" />. |

Face à ces difficultés Jean-Marie fait le vœu d'aller à pied et en mendiant son pain, en pèlerinage à la [[Basilique Saint-Régis de Lalouvesc]], où repose le corps de saint [[Jean-François Régis|François Régis]] pour lui demander de l'aider dans ses études. Toutefois, face aux difficultés rencontrées dans l'action de mendier son pain, arrivé à la basilique il demanda à un prêtre d'être relevé de son vœu pour son voyage du retour. Le prêtre accepta et lui indiqua que ce serait à lui de faire l'aumône au retour. À la suite de cette expérience Jean-Marie Vianney dira plus tard « J'ai expérimenté la vérité de cette parole des Actes : Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir »<ref name=":0" />. |

||

=== Conscription et désertion === |

=== Conscription et désertion === |

||

Dans le cadre de la [[Guerre d'indépendance espagnole|guerre d’Espagne]], [[Napoléon Ier|Napoléon <abbr>I<sup>er</sup></abbr>]] besoin de beaucoup soldats. La [[Service militaire en France|conscription par tirage au sort]] se fait de plus en plus sévère. Mais, depuis 1808, les candidats au sacerdoce sont exemptés de service militaire. Pour ce faire, le nom des candidats devait être inscrit sur le registre des exemptés. Cependant, le diocèse de Lyon oublia de faire inscrire quatre candidats au sacerdoce sur ce registre, parmi lesquels Jean-Marie Vianney<ref name=":3" />. N'étant pas inscrit sur ce registre, Jean-Marie, alors âgé de 23 ans, est convoqué au nombre des conscrits. Il doit se rendre le 28 octobre 1809 à Lyon pour y commencer sa formation militaire<ref name=":4">{{harvsp|Fourrey|2009|p=42}}.</ref>. A son arrivée, Jean-Marie |

Dans le cadre de la [[Guerre d'indépendance espagnole|guerre d’Espagne]], [[Napoléon Ier|Napoléon <abbr>I<sup>er</sup></abbr>]] a besoin de beaucoup de soldats. La [[Service militaire en France|conscription par tirage au sort]] se fait de plus en plus sévère. Mais, depuis 1808, les candidats au sacerdoce sont exemptés de service militaire. Pour ce faire, le nom des candidats devait être inscrit sur le registre des exemptés. Cependant, le diocèse de Lyon oublia de faire inscrire quatre candidats au sacerdoce sur ce registre, parmi lesquels Jean-Marie Vianney<ref name=":3" />. N'étant pas inscrit sur ce registre, Jean-Marie, alors âgé de 23 ans, est convoqué au nombre des conscrits. Il doit se rendre le 28 octobre 1809 à Lyon pour y commencer sa formation militaire<ref name=":4">{{harvsp|Fourrey|2009|p=42}}.</ref>. A son arrivée, Jean-Marie tombe malade et doit être transporté à l'[[Hôtel-Dieu de Lyon|Hôtel-Dieu]]. Il y restera seize jours<ref name=":4" />. Sorti de l'hôpital, il prend la route vers la ville de [[Roanne]] avec son régiment, mais toujours convalescent il est dispensé de marcher à pied et placé dans une voiture à cheval. Arrivé à [[Roanne]], il doit de nouveau être hospitalisé. Rétabli après six semaines, les autorités militaires lui donnent sa [[feuille de route]]<nowiki/>pour rejoindre son régiment. Jean-Marie ne rejoindra jamais son régiment et se retrouvera déserteur<ref name=":3" />. Il se cachera tout ce temps dans le village de [[Les Noës]] sous le nom de « Jérôme Vincent » où il y occupera la fonction de maître d'école<ref name=":3" />. Le maire du village, le curé et quelques personnes de confiance sont au courant de sa situation et participent à le protéger et le cacher des [[Gendarmerie nationale (France)|gendarmes]]<ref>{{harvsp|Fourrey|2009|p=47-49}}.</ref>. |

||

Cette situation durera jusqu'au 1er août 1810. Date à laquelle François Vianney, frère cadet de Jean-Marie, accepte suite aux lourdes amendes infligées par les autorités militaires à la famille Vianney, de prendre la place de son frère<ref>{{harvsp|Fourrey|2009|p=53}}.</ref>. Ce remplacement (légal aux yeux de la loi de l'époque), aura pour effet de libérer Jean-Marie de son obligation militaire et l'abandon des poursuites engagées à son encontre. Il est dès cet instant libre de revenir et de poursuivre ses études auprès de l'abbé Charles Balley. Cependant, François Vianney fut tué pendant la [[Campagne d'Allemagne (1813)|campagne napoléonienne de 1813]]. |

Cette situation durera jusqu'au 1er août 1810. Date à laquelle François Vianney, frère cadet de Jean-Marie, accepte suite aux lourdes amendes infligées par les autorités militaires à la famille Vianney, de prendre la place de son frère<ref>{{harvsp|Fourrey|2009|p=53}}.</ref>. Ce remplacement (légal aux yeux de la loi de l'époque), aura pour effet de libérer Jean-Marie de son obligation militaire et l'abandon des poursuites engagées à son encontre. Il est dès cet instant libre de revenir et de poursuivre ses études auprès de l'abbé Charles Balley. Cependant, François Vianney fut tué pendant la [[Campagne d'Allemagne (1813)|campagne napoléonienne de 1813]]. |

||

=== Séminaire et ordination === |

=== Séminaire et ordination === |

||

N'étant plus considéré comme déserteur, Jean-Marie peut |

N'étant plus considéré comme déserteur, Jean-Marie peut regagner le presbytère d'[[Écully]] pour y continuer son apprentissage auprès de l'abbé Balley<ref>{{harvsp|Fourrey|2009|p=53 et 59}}.</ref>. Le 28 mai 1811, Jean-Marie est tonsuré et en octobre 1812 il rejoint le séminaire de [[Verrières-en-Forez|Verrières]]<ref>{{harvsp|Fourrey|2009|p=60-61}}.</ref> pour y faire avec 200 autres séminaristes une année de philosophie<ref name=":2" />. Cependant, suivant l'usage de l'époque, les cours sont donnés en latin. Jean-Marie se retrouve à nouveau en difficulté. Des leçons particulières, avec cinq autres séminaristes, lui sont alors prodiguées en français. |

||

En octobre 1813, il est admis au grand séminaire de Saint-Irénée à [[Lyon]] pour y faire deux ans de théologie<ref>{{harvsp|Fourrey|2009|p=64}}.</ref>. Les cours sont là aussi dispensé en latin. Complètement |

En octobre 1813, il est admis au grand séminaire de Saint-Irénée à [[Lyon]] pour y faire deux ans de théologie<ref>{{harvsp|Fourrey|2009|p=64}}.</ref>. Les cours sont là aussi dispensé en latin. Complètement dépassé, « d'une nullité décourageante » en latin, la compréhension des cours lui est inaccessible. Il est « renvoyé chez son curé » le 9 décembre 1813 (la formule « renvoyé chez son curé » ne signifie pas un renvoi définitif du séminaire mais une éviction temporaire ; tant qu'il ne sera pas en mesure de suivre les cours prodigués)<ref name=":3" />{{,}}<ref>{{harvsp|Fourrey|2009|p=67}}.</ref>. |

||

Suite à ce renvoi, désespérant de pouvoir un jour devenir prêtre, il souhaite devenir frère (religieux non prêtre) auprès des [[Frères des écoles chrétiennes]] de [[Lyon]]<ref name=":3" />. De retour à [[Écully]] auprès de l'abbé |

Suite à ce renvoi, désespérant de pouvoir un jour devenir prêtre, il souhaite devenir frère (religieux non prêtre) auprès des [[Frères des écoles chrétiennes]] de [[Lyon]]<ref name=":3" />. De retour à [[Écully]] auprès de l'abbé Balley, ce dernier remotive Jean-Marie, l'invite à abandonner son projet de rejoindre les [[Frères des écoles chrétiennes]] et lui dispense des cours de théologie en français. En mai 1814, jugeant Jean-Marie prêt, l'abbé Balley présente celui-ci à l'examen de théologie du grand séminaire de Lyon. Interrogé en latin son niveau est jugé « trop faible » pour continuer ses études. L'abbé Balley se rend alors à Lyon et obtient des examinateurs que ceux-ci réinterrogent Jean-Marie en français<ref>{{harvsp|Fourrey|2009|p=69 et 71}}.</ref>. Ceux-ci acceptent et se montrent extrêmement satisfaits des réponses apportées par Jean-Marie. Mais, le latin étant la langue officielle des examens ils ne peuvent pas accepter de le laisser continuer. Ils proposent alors de soumettre son cas au vicaire général de Lyon, Joseph Courbon pour que celui-ci décide de la suite à donner. Ce dernier après s'être renseigné sur Jean-Marie déclarera « je l'appelle, la grâce de Dieu fera le reste »<ref name=":3" />. Par cette décision d'un supérieur autorisé, l'Église appelle Jean-Marie Vianney au sacerdoce<ref name=":2" />. |

||

Le 2 juillet 1814, en la [[Primatiale Saint-Jean de Lyon|primatiale Saint-Jean de Lyons]] Jean-Marie reçoit |

Le 2 juillet 1814, en la [[Primatiale Saint-Jean de Lyon|primatiale Saint-Jean de Lyons]] Jean-Marie reçoit les [[ordres mineurs]] et le [[sous-diaconat]].<ref name=":0" />{{,}}<ref name=":3" /> |

||

Après réflexion et concertation les autorités ecclésiastiques |

Après réflexion et concertation, les autorités ecclésiastiques décident que Jean-Marie ne retournera pas au grand séminaire de Saint-Irénée de [[Lyon]] pour y poursuivre ses études en théologie mais, qu'il sera de nouveau confié à l'abbé Balley à [[Écully]] pour que celui-ci continue son instruction en français et lui enseigne le latin de la liturgie<ref name=":3" />. |

||

Le 23 juin 1815, au sein de la chapelle grand séminaire de Saint-Irénée de Lyon, Jean-Marie est ordonné [[diacre]] (pendant cette même cérémonie plusieurs autres séminaristes sont ordonnés diacre, parmi eux, [[Jean-Claude Colin]], futur fondateur de la [[Société de Marie (Maristes)|Société de Marie]] et [[Marcellin Champagnat]], futur fondateur des [[Frères maristes|Petits Frères de Marie]])<ref name=":0" />. |

Le 23 juin 1815, au sein de la chapelle grand séminaire de Saint-Irénée de Lyon, Jean-Marie est ordonné [[diacre]] (pendant cette même cérémonie plusieurs autres séminaristes sont ordonnés diacre, parmi eux, [[Jean-Claude Colin]], futur fondateur de la [[Société de Marie (Maristes)|Société de Marie]] et [[Marcellin Champagnat]], futur fondateur des [[Frères maristes|Petits Frères de Marie]])<ref name=":0" />. |

||

L'abbé |

L'abbé Balley souhaite que Jean-Marie soit ordonné prêtre au plus tôt. Il contacte alors les autorités diocésaines de Lyon pour leur demander d'accorder l'ordination sacerdotale (prêtrise) à Jean-Marie et qu'il soit nommé à ses côtés vicaire d'[[Écully]]. Il s'engage à donner pendant deux ans les cours supplémentaires pour compléter la formation de Jean-Marie et que celui-ci n'aurait pas le droit de confesser, se contentant surtout de faire le catéchisme. La demande exceptionnelle de l'abbé Balley est acceptée à la condition que Jean-Marie réussisse l'examen canonique pour pouvoir être présenté à la prêtrise. L'abbé Balley obtiendra alors que Jean-Marie passe l'examen en français (au lieu du latin normalement obligatoire à l'époque). Le 23 juin 1815, Jean-Marie passe l'examen. Très satisfait de ses réponses, l'évêché de Lyon accepte que Jean-Marie soit ordonné prêtre avec pour seule réserve, que le nouveau prêtre n'aura pas tout de suite le pouvoir de confesser<ref name=":5" />. |

||

L'ordination |

L'ordination sacerdotale doit être conférée par un [[Évêque catholique|évêque]] ou [[Cardinal (religion)|cardinal]]. Le cardinal [[Joseph Fesch|Joseph Fesh]] en charge du diocèse de [[Lyon]] est absent, en route pour [[Rome]]. Dans cette situation, il est demandé à Jean-Marie de se rendre à [[Grenoble]], auprès de l'évêque [[Claude Simon (évêque)|Claude Simon]] pour y être ordonné prêtre. |

||

Le 12 août 1815, Jean-Marie arrive seul au [[Couvent des Minimes de Grenoble|grand séminaire de Grenoble]]. Le dimanche 13 août 1815, Jean-Marie Vianney est ordonné prêtre<ref name=":5">{{harvsp|Fourrey|2009|p=72}}.</ref>{{,}}<ref name=":3" />. |

Le 12 août 1815, Jean-Marie arrive seul au [[Couvent des Minimes de Grenoble|grand séminaire de Grenoble]]. Le dimanche 13 août 1815, Jean-Marie Vianney est ordonné prêtre<ref name=":5">{{harvsp|Fourrey|2009|p=72}}.</ref>{{,}}<ref name=":3" />. |

||

| Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||

=== Le curé d'Ars === |

=== Le curé d'Ars === |

||

Il est alors envoyé à [[Écully]] comme vicaire de M. Balley<ref>{{harvsp|Fourrey|2009|p=73}}.</ref>. Après la mort de celui-ci, il est nommé en 1818 chapelain d'[[Ars-sur-Formans|Ars]], village d'environ deux cents habitants de la |

Il est alors envoyé à [[Écully]] comme vicaire de M. Balley<ref>{{harvsp|Fourrey|2009|p=73}}.</ref>. Après la mort de celui-ci, il est nommé en 1818 chapelain d'[[Ars-sur-Formans|Ars]], village d'environ deux cents habitants de la [[Dombes]]<ref>On disait alors « Ars-en-Dombes ». Voir {{harvsp|Fourrey|2009|p=84}}.</ref>, dans le département de l'Ain<ref>{{harvsp|Fourrey|2009|p=85}}.</ref>. |

||

Ses fidèles l'appellent "curé", bien qu'il n'en ait pas le titre officiellement, car Ars, qui n'est encore qu'une simple [[chapellenie]] rattachée à la paroisse de [[Misérieux]], ne deviendra une [[paroisse]] qu'en 1821<ref>{{harvsp|Fourrey|2009|p=85 et 131}}. Cette paroisse passera en 1823 de l'autorité diocésaine de Lyon à celle de Belley. {{harv|Fourrey|2009|p=131}}.</ref>. Ils apprécient beaucoup sa gaieté, son affabilité, sa bonté et sa charité<ref>{{harvsp|Fourrey|2009|p=91 et 94}}.</ref>. |

Ses fidèles l'appellent "curé", bien qu'il n'en ait pas le titre officiellement, car Ars, qui n'est encore qu'une simple [[chapellenie]] rattachée à la paroisse de [[Misérieux]], ne deviendra une [[paroisse]] qu'en 1821<ref>{{harvsp|Fourrey|2009|p=85 et 131}}. Cette paroisse passera en 1823 de l'autorité diocésaine de Lyon à celle de Belley. {{harv|Fourrey|2009|p=131}}.</ref>. Ils apprécient beaucoup sa gaieté, son affabilité, sa bonté et sa charité<ref>{{harvsp|Fourrey|2009|p=91 et 94}}.</ref>. |

||

Version du 2 février 2024 à 02:42

| Jean-Marie Vianney Saint catholique | |

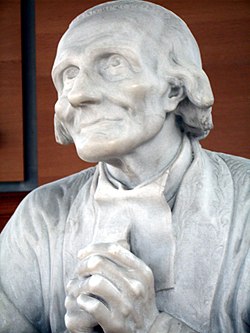

Le Curé d’Ars par Émilien Cabuchet | |

| Saint, prêtre | |

|---|---|

| Naissance | 8 mai 1786 Dardilly, royaume de France |

| Décès | 4 août 1859 (73 ans) Ars-sur-Formans, Second Empire |

| Nom de naissance | Jean-Marie Vianney |

| Nationalité | Française |

| Vénéré à | Ars-sur-Formans |

| Béatification | 8 janvier 1905 Rome par Pie X |

| Canonisation | 31 mai 1925 Rome par Pie XI |

| Vénéré par | l'Église catholique |

| Fête | le 4 août par l'Église catholique

le 9 août l'Église d'Angleterre |

| Attributs | En soutane montrant le ciel ou avec étole de confesseur |

| Saint patron | de tous les curés du monde |

| modifier |

|

Jean-Marie Vianney, dit Le Curé d'Ars ou le saint Curé d'Ars, né le à Dardilly, et mort le à Ars-sur-Formans, est un prêtre catholique français canonisé par l'Église en 1929.

Le curé d’Ars est proclamé par le pape Pie XI « Patron de tous les curés du monde »[1].

Il exerça son ministère sacerdotal pendant quarante et un an au sein de la paroisse d'Ars.

Biographie

Jean-Marie Vianney[2] est né à Dardilly le 8 mai 1786 de l'union de Matthieu Vianney et de Marie Béluse (ép. Vianney). Il est le quatrième enfant d'une fratrie de six. Ses parents sont cultivateurs[3].

Baptême et première communion

Jean-Marie Vianney est baptisé le jour même de sa naissance (8 mai 1786).

Sa première communion eu lieu pendant l'été 1799. Mais, la date exacte de la première communion de Jean-Marie est inconnue. À la suite de la Révolution française de 1789 un important mouvement de persécution de l'Église catholique et de déchristianisation eu lieu en France. Dans ce contexte les prêtres sont arrêtés, éxilés ou exécutés. Les parents de Jean-Marie participent à dissimuler des prêtres, et c'est auprès de l'un d'eux, que le jeune Jean-Marie fit sa première communion pendant l'été 1799.

Les différentes enquêtes et témoignages recueillis a posteriori, ont uniquement pu préciser la période « au temps des fauchaisons de 1799 ». Le lieu : une chambre de la maison du compte Pingon d'Écully, le nombre total de premier communiant ce jour-là (seize enfants au total, parmi lesquels Jean-Marie), et le prêtre célébrant, l'abbé Groboz[4],[5].

La persécution de l'Église par les autorités françaises prend fin avec la prise du pouvoir par Napoléon Bonaparte en 1802.

Éducation et vocation

En 1791, les révolutionnaires, ont fermé l'école de la commune de Dardilly. Elle sera réouverte au mois de février 1795. Les registres précisent que la majorité des enfants ne savent ni lire, ni écrire[6]. Jean-Marie ne fait pas exception. Âgé de neuf ans, il parvient uniquement et difficilement à déchiffrer l'alphabet[7]. Avec la réouverture de l'école élémentaire, Jean-Marie apprend la base de la lecture, de l'écriture et du calcul. Il aidera ensuite ses parents aux travaux de la ferme familiale[8].

Vers l'âge de 17 ans Jean-Marie exprime son souhait de devenir prêtre « pour sauver beaucoup d'âme ». Sa mère soutient son choix. Son père s'y oppose au départ mais changera d'avis par la suite, convaincu par son épouse et la persistence de Jean-Marie dans son choix.

En 1803, l'abbé Charles Balley est nommé curé de la paroisse d'Écully. Dans le cadre de son action pastorale, l'abbé Charles Balley accepte de prendre en charge la formation d'un candidat (Mathias Loras) au sacerdoce et de l'héberger au sein du presbytère.

Sollicité, l'abbé Charles Balley, refuse à deux reprises et sans avoir rencontré Jean-Marie, de prendre en charge la formation au sacerdoce de ce dernier, alors âgé de presque vingt ans et presque illéttré, selon les informations qui lui sont fournies. Il accepte cependant de rencontrer Jean-Marie pour lui dire non lui-même. Présenté l'un à l'autre et suite à l'entretien qui en suivit, l'abbé Charles Balley revient sur son refus et accepte de prendre en charge la formation de Jean-Marie[9].

Cependant, Jean-Marie se trouve vite en difficulté. Son instruction limitée et sa mémoire « rouillée » (selon ses propres mots), rend son apprentissage difficile en dépit d'efforts constants. Le latin surtout lui pose problème[10],[11].

Jean-Marie en prise avec ces difficultés et en proie au découragement, songe à arrêter sa formation et renoncer à être prêtre. Il en parle à l'abbé Balley qui l'encourage à ne pas abandonner[12].

Face à ces difficultés Jean-Marie fait le vœu d'aller à pied et en mendiant son pain, en pèlerinage à la Basilique Saint-Régis de Lalouvesc, où repose le corps de saint François Régis pour lui demander de l'aider dans ses études. Toutefois, face aux difficultés rencontrées dans l'action de mendier son pain, arrivé à la basilique il demanda à un prêtre d'être relevé de son vœu pour son voyage du retour. Le prêtre accepta et lui indiqua que ce serait à lui de faire l'aumône au retour. À la suite de cette expérience Jean-Marie Vianney dira plus tard « J'ai expérimenté la vérité de cette parole des Actes : Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir »[6].

Conscription et désertion

Dans le cadre de la guerre d’Espagne, Napoléon Ier a besoin de beaucoup de soldats. La conscription par tirage au sort se fait de plus en plus sévère. Mais, depuis 1808, les candidats au sacerdoce sont exemptés de service militaire. Pour ce faire, le nom des candidats devait être inscrit sur le registre des exemptés. Cependant, le diocèse de Lyon oublia de faire inscrire quatre candidats au sacerdoce sur ce registre, parmi lesquels Jean-Marie Vianney[9]. N'étant pas inscrit sur ce registre, Jean-Marie, alors âgé de 23 ans, est convoqué au nombre des conscrits. Il doit se rendre le 28 octobre 1809 à Lyon pour y commencer sa formation militaire[13]. A son arrivée, Jean-Marie tombe malade et doit être transporté à l'Hôtel-Dieu. Il y restera seize jours[13]. Sorti de l'hôpital, il prend la route vers la ville de Roanne avec son régiment, mais toujours convalescent il est dispensé de marcher à pied et placé dans une voiture à cheval. Arrivé à Roanne, il doit de nouveau être hospitalisé. Rétabli après six semaines, les autorités militaires lui donnent sa feuille de routepour rejoindre son régiment. Jean-Marie ne rejoindra jamais son régiment et se retrouvera déserteur[9]. Il se cachera tout ce temps dans le village de Les Noës sous le nom de « Jérôme Vincent » où il y occupera la fonction de maître d'école[9]. Le maire du village, le curé et quelques personnes de confiance sont au courant de sa situation et participent à le protéger et le cacher des gendarmes[14].

Cette situation durera jusqu'au 1er août 1810. Date à laquelle François Vianney, frère cadet de Jean-Marie, accepte suite aux lourdes amendes infligées par les autorités militaires à la famille Vianney, de prendre la place de son frère[15]. Ce remplacement (légal aux yeux de la loi de l'époque), aura pour effet de libérer Jean-Marie de son obligation militaire et l'abandon des poursuites engagées à son encontre. Il est dès cet instant libre de revenir et de poursuivre ses études auprès de l'abbé Charles Balley. Cependant, François Vianney fut tué pendant la campagne napoléonienne de 1813.

Séminaire et ordination

N'étant plus considéré comme déserteur, Jean-Marie peut regagner le presbytère d'Écully pour y continuer son apprentissage auprès de l'abbé Balley[16]. Le 28 mai 1811, Jean-Marie est tonsuré et en octobre 1812 il rejoint le séminaire de Verrières[17] pour y faire avec 200 autres séminaristes une année de philosophie[7]. Cependant, suivant l'usage de l'époque, les cours sont donnés en latin. Jean-Marie se retrouve à nouveau en difficulté. Des leçons particulières, avec cinq autres séminaristes, lui sont alors prodiguées en français.

En octobre 1813, il est admis au grand séminaire de Saint-Irénée à Lyon pour y faire deux ans de théologie[18]. Les cours sont là aussi dispensé en latin. Complètement dépassé, « d'une nullité décourageante » en latin, la compréhension des cours lui est inaccessible. Il est « renvoyé chez son curé » le 9 décembre 1813 (la formule « renvoyé chez son curé » ne signifie pas un renvoi définitif du séminaire mais une éviction temporaire ; tant qu'il ne sera pas en mesure de suivre les cours prodigués)[9],[19].

Suite à ce renvoi, désespérant de pouvoir un jour devenir prêtre, il souhaite devenir frère (religieux non prêtre) auprès des Frères des écoles chrétiennes de Lyon[9]. De retour à Écully auprès de l'abbé Balley, ce dernier remotive Jean-Marie, l'invite à abandonner son projet de rejoindre les Frères des écoles chrétiennes et lui dispense des cours de théologie en français. En mai 1814, jugeant Jean-Marie prêt, l'abbé Balley présente celui-ci à l'examen de théologie du grand séminaire de Lyon. Interrogé en latin son niveau est jugé « trop faible » pour continuer ses études. L'abbé Balley se rend alors à Lyon et obtient des examinateurs que ceux-ci réinterrogent Jean-Marie en français[20]. Ceux-ci acceptent et se montrent extrêmement satisfaits des réponses apportées par Jean-Marie. Mais, le latin étant la langue officielle des examens ils ne peuvent pas accepter de le laisser continuer. Ils proposent alors de soumettre son cas au vicaire général de Lyon, Joseph Courbon pour que celui-ci décide de la suite à donner. Ce dernier après s'être renseigné sur Jean-Marie déclarera « je l'appelle, la grâce de Dieu fera le reste »[9]. Par cette décision d'un supérieur autorisé, l'Église appelle Jean-Marie Vianney au sacerdoce[7].

Le 2 juillet 1814, en la primatiale Saint-Jean de Lyons Jean-Marie reçoit les ordres mineurs et le sous-diaconat.[6],[9]

Après réflexion et concertation, les autorités ecclésiastiques décident que Jean-Marie ne retournera pas au grand séminaire de Saint-Irénée de Lyon pour y poursuivre ses études en théologie mais, qu'il sera de nouveau confié à l'abbé Balley à Écully pour que celui-ci continue son instruction en français et lui enseigne le latin de la liturgie[9].

Le 23 juin 1815, au sein de la chapelle grand séminaire de Saint-Irénée de Lyon, Jean-Marie est ordonné diacre (pendant cette même cérémonie plusieurs autres séminaristes sont ordonnés diacre, parmi eux, Jean-Claude Colin, futur fondateur de la Société de Marie et Marcellin Champagnat, futur fondateur des Petits Frères de Marie)[6].

L'abbé Balley souhaite que Jean-Marie soit ordonné prêtre au plus tôt. Il contacte alors les autorités diocésaines de Lyon pour leur demander d'accorder l'ordination sacerdotale (prêtrise) à Jean-Marie et qu'il soit nommé à ses côtés vicaire d'Écully. Il s'engage à donner pendant deux ans les cours supplémentaires pour compléter la formation de Jean-Marie et que celui-ci n'aurait pas le droit de confesser, se contentant surtout de faire le catéchisme. La demande exceptionnelle de l'abbé Balley est acceptée à la condition que Jean-Marie réussisse l'examen canonique pour pouvoir être présenté à la prêtrise. L'abbé Balley obtiendra alors que Jean-Marie passe l'examen en français (au lieu du latin normalement obligatoire à l'époque). Le 23 juin 1815, Jean-Marie passe l'examen. Très satisfait de ses réponses, l'évêché de Lyon accepte que Jean-Marie soit ordonné prêtre avec pour seule réserve, que le nouveau prêtre n'aura pas tout de suite le pouvoir de confesser[21].

L'ordination sacerdotale doit être conférée par un évêque ou cardinal. Le cardinal Joseph Fesh en charge du diocèse de Lyon est absent, en route pour Rome. Dans cette situation, il est demandé à Jean-Marie de se rendre à Grenoble, auprès de l'évêque Claude Simon pour y être ordonné prêtre.

Le 12 août 1815, Jean-Marie arrive seul au grand séminaire de Grenoble. Le dimanche 13 août 1815, Jean-Marie Vianney est ordonné prêtre[21],[9].

Le 14 août 1815, il célèbre sa première messe dans la chapelle du grand séminaire de Grenoble et le 20 août 1815, il célèbre sa première messe dans l'église d'Écully[21]

Le curé d'Ars

Il est alors envoyé à Écully comme vicaire de M. Balley[22]. Après la mort de celui-ci, il est nommé en 1818 chapelain d'Ars, village d'environ deux cents habitants de la Dombes[23], dans le département de l'Ain[24].

Ses fidèles l'appellent "curé", bien qu'il n'en ait pas le titre officiellement, car Ars, qui n'est encore qu'une simple chapellenie rattachée à la paroisse de Misérieux, ne deviendra une paroisse qu'en 1821[25]. Ils apprécient beaucoup sa gaieté, son affabilité, sa bonté et sa charité[26].

Les habitants d'Ars savent bientôt que leur « curé » mène une vie austère, mangeant peu et donnant tout ce qu'il a, et ils le voient passer de nombreuses heures en prière à l'église, avec une expression qui leur fait penser qu'il voit le Christ. Ils en concluent que c'est un saint[27]. Sa réputation s'étend très vite aux villages alentour[28].

La « Providence »

À l'arrivée de l'abbé Vianney, l'école d'Ars, qui n'a lieu qu'en hiver dans une pièce très mal entretenue, est tenue par un instituteur étranger au village. L'enseignement y est médiocre, la formation morale et religieuse négligée et, chose qui déplaît beaucoup à l'abbé Vianney, les garçons et les filles sont ensemble[29]. Afin de remédier à cette situation, il décide de fonder une école de filles. Pour enseignantes, il ne veut pas de religieuses, qui « sont trop dames », mais des filles de la campagne qu'il aura formées lui-même. Il distingue deux jeunes filles, Catherine Lassagne et Benoîte Lardet, et les envoie à Fareins dans un pensionnat de sœurs où elles acquièrent en quelques mois de maigres connaissances.

Leur formation d'institutrices est incomplète, mais l'abbé Vianney est surtout soucieux de l'instruction morale et religieuse des enfants. Avec l'aide de bienfaiteurs, suppose-t-on, il achète une petite maison et, en 1824, y ouvre son école de filles sous le nom de « Maison de la Providence ». Il en nomme « directrices » Catherine Lassagne, Benoîte Lardet et Jeanne-Marie Chanay. Cette dernière, n'ayant pas de formation d'institutrice, sera vouée aux travaux manuels[30].

L'école étant gratuite, des familles des paroisses voisines y envoient leurs enfants. On accepte bientôt des pensionnaires (que l'école ne nourrit pas). Des bienfaiteurs fortunés fournissent des revenus réguliers à l'œuvre, ce qui permet d'agrandir la maison et d'accueillir des filles pauvres ou orphelines, même âgées de vingt ans, qui sont nourries, instruites et entretenues gratuitement[31].

À la « Providence », le curé d'Ars prend sa part des plus humbles besognes, notamment la vidange des fosses d'aisance, tantôt comme spectateur et tantôt comme acteur[32].

Le pèlerinage d'Ars

Vers 1827, la paroisse d'Ars – dont l'état religieux à l'arrivée de l'abbé Vianney est décrit dans la section La pastorale du curé d'Ars – est « convertie » : Cela signifie que de nombreuses personnes n'ayant pas de religion, en pratiquant une autre sont dirigées vers la religion catholique par l'abbé Vianney et d'autres personnes pratiquant peu sont de venues plus pieuses[réf. nécessaire]. Ces résultats ne sont pas dus uniquement à l'action du curé d'Ars : les missions, à Ars comme dans les environs, ont produit une importante recrudescence de la ferveur religieuse[33]. Ars, toutefois, va prendre une place exceptionnelle.

Très tôt, en effet, la réputation d'extrême austérité du curé, les diableries dont on le dit victime et les miracles qu'on lui attribue attirent vers Ars un nombre de plus en plus grand de personnes désireuses de se confesser au saint. Ce mouvement, qu'on appelle le pèlerinage d'Ars, s'amplifie surtout de 1830 à 1835[34] et se maintiendra jusqu'à la mort du curé.

Pour détourner de sa personne la vénération des pèlerins, l'abbé Vianney crée dans son église une chapelle de sainte Philomène et c'est à cette sainte qu'il attribue désormais les grâces accordées aux visiteurs[35]. Cette mise du pèlerinage sous la protection d'une sainte qui allait être rayée du calendrier en 1961[36] est, selon l'abbé Laurentin, un trait d'« humour de Dieu[37] ».

L'abbé Raymond

L'afflux des étrangers rend bientôt impossible à l'abbé Vianney d'exercer pleinement à la fois ses tâches de curé et celles de confesseur et prédicateur des pèlerins[38]. Il désire être délivré de la charge paroissiale[39] et propose qu'on lui adjoigne l'abbé Raymond, dont il a naguère favorisé l'entrée au séminaire et pour qui il a de la sympathie[40].

L'évêché de Belley donne satisfaction au curé d'Ars. Aux termes d'une convention conclue en entre l'abbé Vianney, le maire d'Ars et un représentant de l'évêché, l'abbé Vianney conserve le titre et les droits de curé d'Ars mais l'administration spirituelle de la paroisse est placée sous la responsabilité personnelle de l'abbé Raymond[41]. Les habitants d'Ars acceptent mal que le curé n'ait plus la pleine direction de la paroisse, d'autant plus qu'on sait que l'abbé Raymond n'est pas très aimé dans la paroisse d'où il vient[42]. Le curé « se laisse aller[43] » à exprimer de l'inquiétude sur ce que vont devenir ses paroissiens privés de sa sollicitude et laisse entendre qu'il revient sur son désistement[44]. C'est dans cette situation équivoque que l'abbé Raymond s'installe comme coadjuteur du curé d'Ars le [45].

Aux dires de la plupart des témoins, l'abbé Raymond est un ecclésiastique excellent, mais autoritaire et dépourvu de tact[46]. Il a été chargé par l'évêque de mettre un peu d'ordre et d'organisation dans les affaires d'Ars, et notamment de veiller à ce que les sommes d'argent recueillies auprès des pèlerins ne soient pas données sans discernement, comme le curé d'Ars avait tendance à le faire, à des gens qui n'en avaient pas besoin[47]. L'évêque aurait même demandé à l'abbé Raymond de surveiller l'emploi des honoraires de messes[48]. Les honoraires de messes versés par les pèlerins étaient en effet importants. Dans les six dernières années de la vie du curé d'Ars, il y en avait pour trente-six mille messes par an[47], soit une moyenne annuelle d'une centaine de messes par jour, et il arrivait au curé d'Ars de faire des emprunts aux honoraires de messes et de prier des bienfaiteurs de l'aider à rembourser[49].

L'abbé Raymond exécute ses missions d'une façon qui lui vaut la désapprobation des proches du curé. On l'accuse de multiplier les scènes pénibles en contrariant sans cesse le curé, qui en est parfois réduit à lui cacher les bonnes œuvres auxquelles il consacre l'argent donné par les pèlerins[50]. Ainsi, le frère Athanase, directeur de l'école des garçons d'Ars, écrira en 1851 à son supérieur que le curé lui donne parfois des honoraires de messes[51] à l'insu de l'abbé Raymond, qui, lui, porte les honoraires de messes à l'évêché[52]. Néanmoins, tant que l'abbé Raymond sera en fonction à Ars, l'abbé Vianney lui témoignera de l'affection et refusera qu'on se plaigne de lui auprès de l'évêque[53]. Il menace même l'évêque de se retirer chez ses parents si l'abbé Raymond est remplacé[54].

Outre son autoritarisme et son manque de tact, nous verrons que l'abbé Raymond avait un autre trait de caractère qui pouvait le rendre impopulaire : il était très critique envers les allégations de faits surnaturels.

La cession de la « Providence » et la fondation en faveur de l'école des garçons

La « Providence » prête le flanc à bien des critiques : l'école n'a qu'une salle de classe pour les grandes, moyennes et petites élèves, les maîtresses ne sont pas très instruites elles-mêmes, l'ordre et la propreté laissent à désirer. La comparaison avec les écoles tenues par des congrégations enseignantes est cruelle pour la « Providence », qui n'est d'ailleurs pas très bien vue des autorités académiques. Toutes ces raisons, jointes au fait que l'œuvre ne survivrait sûrement pas au curé d'Ars, qui la tient à bout de bras, font que l'évêque désire que la « Providence » soit cédée à des religieuses.

Le curé d'Ars fait longtemps traîner les choses — « Je pense que Monseigneur voit la volonté de Dieu en cela, mais je ne la vois pas. » — mais l'évêché finit par lui envoyer le vicaire général et la supérieure générale de la Congrégation de Saint-Joseph et, le , le curé d'Ars cède à la supérieure générale les bâtiments, les terres et les rentes de la « Providence », avec effet le [55].

En 1849, il fait une fondation permettant de confier l'école des garçons aux Frères de la Sainte Famille de Belley pour qu'ils y enseignent gratuitement[56]. En ayant recours aux bienfaiteurs et en vendant tout ce qu'il possède, il constitue un capital qui atteint finalement 20 000 francs[57] et que l'évêché place à 4 %[58]. Les intérêts de la somme placée, joints au traitement que les Frères recevront du gouvernement, leur permettront d'enseigner gratuitement[59]. Les Frères et l'évêché seront un certain temps en conflit à qui détiendrait le capital. Finalement, ce sont les Frères qui auront gain de cause[60].

L'incident de La Salette

Le , Maximin Giraud, qui avait été quatre ans auparavant un des deux enfants témoins de l'apparition de la Vierge à La Salette, est amené à Ars par des partisans du « baron de Richemont », qui cherchent à faire cautionner ce prétendu Louis XVII par Maximin, et Maximin par le curé d'Ars. Le motif qu'ils donnent de leur visite est le désir de voir le saint homme confirmer la vocation de Maximin[61]. Le curé d'Ars s'était montré jusque-là très confiant dans l'apparition, non encore reconnue, de La Salette mais, après son entretien avec Maximin, il change d'attitude. Mgr de Bruillard, évêque de Grenoble, qui s'apprête à reconnaître l'apparition, lui écrit :

« Vous ne pouvez vous mettre en une sorte d'opposition publique avec moi, sans avoir la bonté de me donner connaissance de vos raisons ». Le curé d'Ars répond par une lettre qui contient ces mots : « Le petit m'ayant dit qu'il n'avait pas vu la Sainte Vierge, j'en ai été fatigué un couple de jours[62]». Mgr de Bruillard reconnaît néanmoins l'apparition en 1851, ce qui mécontente Mgr de Bonald, archevêque de Lyon, qui a visité en personne le curé d'Ars et tient de lui que Maximin a déclaré « n'avoir rien vu ».

En 1854, Mgr Ginoulhiac, successeur de Mgr de Bruillard à l'évêché de Grenoble, publie un mandement où il donne de l'incident d'Ars une explication favorable à l'authenticité de l'apparition de La Salette. Un prêtre lit ce passage du mandement au curé d'Ars, qui interrompt la lecture et dit : « Ce n'est pas cela[63]. » Néanmoins, sa position de négateur d'une apparition reconnue l'angoisse[64]. En 1858, souffrant d'une peine intérieure depuis plusieurs jours, il demande à la Vierge de l'en délivrer à titre de preuve de la vérité de l'apparition de La Salette. La peine intérieure disparaît et, dans son action de grâces, il demande une seconde preuve : le tirer d'un embarras financier. Il trouve l'argent nécessaire — un témoin précise : « dans son tiroir » — et il conclut que l'apparition de La Salette est authentique[65].

Canonicat et Légion d'honneur

En 1852, l'évêque de Belley vient à Ars pour donner au curé le camail de chanoine honoraire. Le curé, qui s'estime indigne de cette distinction, n'a pas l'intention de porter le camail et le vend pour cinquante francs. Ayant appris que cette vente a peiné l'évêque, il lui envoie 6 600 francs et lui explique que s'il a vendu le camail, c'est parce qu'il avait besoin de cinquante francs pour compléter une fondation[66]. (Au sujet des sommes importantes qui passaient par les mains du curé, voir la section « L'avare pour le bon Dieu » : le curé d'Ars et l'argent.)

En 1855, sur proposition du marquis de Castellane, sous-préfet de Trévoux, du comte de Coëtlogon, préfet de l'Ain, et d'Hippolyte Fortoul, ministre de l'Instruction publique et des Cultes, Napoléon III nomme l'abbé Vianney chevalier de la Légion d'honneur[67]. Comme aucune rente n'est associée à cette décoration, le curé répond au maire d'Ars qui lui annonce la nouvelle : « Dites à l'empereur qu'il garde sa croix, puisque les pauvres n'auront rien à y gagner » et il ne paie pas les droits de douze francs nécessaires à la réception de la croix. Son vicaire les paie à sa place sans le lui dire et le curé a la surprise de recevoir tout de même la croix[68].

Le curé d'Ars doit mourir à Ars

Durant toute sa vie de prêtre, le curé d'Ars est hanté par la crainte d'être indigne de son ministère, notamment à cause de son ignorance. Il est d'ailleurs persuadé que le péché d'ignorance enverra en enfer plus de gens que tous les autres péchés ensemble. Craignant d'être cause que des paroissiens ne se damnent et d'être pour cela damné avec eux[69], il aspire à n'être plus curé et à se retirer dans la solitude afin de prier pour les pécheurs[70].

Il sait que des prêtres estiment qu'il n'a pas assez de science pour exercer le ministère correctement[71]. Son désir de quitter Ars, qui se fait déjà précis à partir de 1827 ou 1828[72], s'avive quand, en 1831, certains habitants l'accusent d'être le père de l'enfant d'une fille-mère qui a accouché dans une maison attenante à la cure. Cette mère célibataire, Catherine Chaffangeon, était la fille de Louis Chaffangeon, un paroissien que le curé d'Ars avait en haute estime et dont il a rendu célèbres les mots décrivant sa prière dans l'église : « Je L'avise et Il m'avise ». La fille-mère ne semble pas avoir confirmé l'accusation portée contre le curé[73].

Deux fois au moins, l'abbé Vianney tente de fuir Ars[74]. Lors d'une tentative faite en 1843, on constate que la brève absence du curé provoque un tarissement de l'afflux des pèlerins qui met la « Providence » en difficultés financières[75]. La dernière tentative de fuite a lieu en 1853. Le curé d'Ars a soixante-sept ans et est tourmenté par la maladie. L'évêque a procédé au remplacement de son auxiliaire, l'abbé Raymond, nommé dans une autre paroisse.

Le départ de l'abbé Raymond décide le curé d'Ars à fuir chez son beau-frère, à Lyon, dans l'espoir d'arracher ainsi à l'évêque de Belley sa mise à la retraite[76]. Cependant, le nouveau vicaire, les Frères, les paroissiens et les pèlerins font échec à sa tentative et le décident à rester[77]. Quelques semaines après la fuite manquée, l'évêque de Belley, Mgr Chalandon, vient à Ars notifier au curé que la permission de se retirer lui est refusée[78].

En 1857, Mgr de Langalerie succède à Mgr Chalandon à l'évêché de Belley[79]. Le curé d'Ars écrit au nouvel évêque : « Monseigneur, je deviens toujours plus infirme, il faut que je passe une partie de la nuit sur une chaise ou bien me lever trois ou quatre fois dans une heure. Je prends des étourdissements dans mon confessionnal, où je me perds deux ou trois minutes. Les médecins ne voient d'autre remède que le repos. Je pense que Votre Grandeur trouvera bon que j'aille passer quelque temps chez mes parents. Vu mes infirmités et mon âge, je veux dire adieu à Ars pour toujours[80]. »

Mgr de Langalerie, pas plus que son prédécesseur, ne permet au curé d'Ars de prendre sa retraite. Mgr Fourrey fait là-dessus ce commentaire : « Taxerons-nous de dureté Mgr de Langalerie ! Pour tout autre, il n'eût pas hésité : on ne contraint pas à un ministère aussi écrasant un prêtre usé par l'âge, miné par la maladie, torturé par les infirmités. Mais le cas de M. Vianney était trop exceptionnel pour qu'on se décidât, par compassion, à lui laisser la liberté de partir : Dieu même le voulait cloué à son confessionnal comme au bois d'une croix.

Si bon qu'il fût, l'évêque ne se laissa pas attendrir. Il fallait, fût-ce la mort dans l'âme, que le Curé acceptât de rester jusqu'au bout à Ars[81]. »

Souvent tenté de désespoir mais toujours enivré de l'amour divin[82], l'abbé Vianney reste donc à Ars, où il meurt le [83]. La veille de sa mort, son auxiliaire, le missionnaire Toccanier, lui a fait faire un testament aux termes duquel tout son avoir est légué au supérieur des missionnaires[84].

La pastorale du curé d'Ars

Quand l'abbé Vianney y arrive en 1818, Ars a le niveau de piété courant dans la Dombes à cette époque : on va à la messe le dimanche mais on communie rarement et certains hommes ne font même pas leurs Pâques ; parfois, on se permet de travailler le dimanche et les jours défendus. Il y a cependant des familles ferventes[85]. Au point de vue moral, deux choses attirent la réprobation de l'abbé Vianney : les danses[86] et les cabarets[87]. Le nouveau chapelain va s'attacher à « convertir sa paroisse[88] ». Il cherchera notamment à développer la piété de ses paroissiens envers l'Eucharistie et envers la Vierge Marie[89].

Communion fréquente et confréries

Il amène un petit noyau de femmes pieuses à communier tous les dimanches, ce qui n'était pas la coutume, même chez les personnes pieuses[90]. Il gagne de l'influence sur quelques jeunes filles, qu'il invite à manger des fruits dans le jardin du presbytère et avec lesquelles il fonde la Confrérie du Rosaire[91]. Il attache d'ailleurs beaucoup d'importance aux confréries, car il est persuadé qu'un pécheur membre d'une confrérie peut être racheté par les prières des autres membres[92]. Il instituera ou restaurera donc plusieurs confréries[93]. Au nombre de celles-ci se trouve la Confrérie du Saint-Esclavage. Quand, vers 1852, il apprendra que cette confrérie avait été supprimée et condamnée par le pape Benoît XIV en 1758, il éprouvera une grande peine mais se conformera à la décision de l'Église[94].

Somptuosité des lieux et objets du culte

Dans les premiers temps de son ministère à Ars, le petit nombre des ouailles et le peu de fréquence des confessions lui laissent beaucoup de loisirs. Il les consacre à embellir l'église, car il estime qu'« on doit offrir à Notre-Seigneur Jésus-Christ tout ce qu'il y a de plus beau et de plus précieux ». Il achète, à l'aide de son propre argent et de dons de personnes pieuses, un nouveau maître-autel riche en dorures[95]. Prenant lui-même le pinceau, il décore les bancs « avec ce goût d'ornements variés qui plaît aux gens de la campagne[96] ». Aux frais du vicomte des Garets, frère de la châtelaine d'Ars[97], il achète pour l'église des ornements somptueux, répétant souvent aux marchands « Pas assez beau, il faut plus beau que cela[98]. »

À propos du mot « beau », Mgr Trochu fait cette remarque : « En fait, tous les ornements acquis ou reçus à cette époque par M. Vianney étaient des objets de prix ; aucun cependant n'avait de valeur vraiment artistique ; seul le dais, très riche, était brodé avec un bon goût réel[99]. » Les présents offerts par le vicomte à la paroisse contribuent, par la curiosité qu'ils provoquent, à l'attirance qu'Ars commence à exercer sur les populations voisines[28].

L'église d'Ars, vieille de sept siècles, était une église romane qui, en certaines parties au moins, ne manquait pas de caractère[100], mais « M. Vianney, lui, ne s'embarrassait pas de soucis d'art[101]. » Il agrandit une chapelle qui existait déjà et en fait construire d'autres, ce qui ne laisse pas subsister grand-chose des murs anciens[101].

Le prédicateur

Pour composer ses sermons, le curé d'Ars utilise des sermonnaires, qu'il ne copie pas littéralement mais « transposait d'une plume maladroite, les raccordant comme il pouvait, les entrecoupant d'allusions locales, de remarques personnelles, de développements imagés, d'exclamations pieuses ou indignées[102] ». Effrayé lui-même par le sort des damnés, il a tendance, dans les premières années de son ministère, à choisir dans les sermonnaires les passages les plus effrayants[103] et même à les aggraver[104]. Il enseigne par exemple que le plus grand nombre des gens mariés seront damnés, ou encore que si des enfants se damnent en étant chez leurs parents, les parents seront damnés eux aussi[104].

Son rigorisme prend la forme du tutiorisme quand il professe qu'« il faut toujours choisir le plus parfait », sans se douter, comme le relève Mgr Fourrey, que cette formule avait été condamnée par la bulle Unigenitus[105].

Toutefois, l'affection que la plupart des gens d'Ars lui vouaient, les témoignages qu'ils rendaient à son affabilité, à sa gaieté et à sa bonté, ses succès comme confesseur, la promptitude avec laquelle il admit un petit groupe de dévotes à la communion hebdomadaire, tout cela suggère que le rigorisme du curé d'Ars, où il faut d'ailleurs faire la part des temps et des lieux, ne correspondait pas à sa nature profonde[106]. Il atténuera plus tard ce rigorisme[107], sous l'influence, semble-t-il, d'un ecclésiastique, l'abbé Tailhades, qui passa quelques mois à Ars en 1839-1840 et qui, suppose-t-on, attira son attention sur des directives épiscopales condamnant la trop grande sévérité chez les prêtres[108].

Le curé d'Ars, qui avait le don des larmes, pleurait quand, dans ses sermons, il évoquait le péché. Selon Mgr Fourrey, c'était le catéchiste plus que le catéchisme lui-même qui provoquait l'admiration. Il arrive même que des auditeurs bien intentionnés soient déçus de ne trouver dans sa prédication « qu'une extrême affectivité religieuse mise au service des plus élémentaires vérités[109] ». En 1846, des jeunes maristes, revenant d'un pèlerinage à Ars, confient une telle déception à leur supérieur, le père Colin, qui, après avoir reconnu que lui aussi, il a trouvé les sermons du curé d'Ars vides de doctrine, ajoute : « Mais voilà : c'est un Saint[109]. »

En cette même année 1846, les libraires Guyot font imprimer et s'apprêtent à publier les sermons du curé d'Ars, avec l'accord de celui-ci. L'évêque de Belley examine l'ouvrage et en trouve la publication regrettable[110]. Il consulte un théologien qui lui répond : « je suis tout à fait de l'avis de Votre Grandeur au sujet des erreurs, des obscurités, des longueurs inutiles, sans compter les fautes de français. »

L'évêque maintient donc sa décision et fait signer au curé d'Ars une renonciation à la publication[111]. Dans sa biographie du curé d'Ars, Mgr Fourrey fait ce commentaire : « Le fond doctrinal avait beau être emprunté à des sermonnaires autorisés, il avait suffi que sa plume le transposât en phrases maladroites, pour que tout fût gâté[112]. » Il s'étonne cependant que ces « pieuses banalités », évidemment empruntées à des livres de dévotion de l'époque, aient pu inquiéter à ce point l'évêque du curé d'Ars[113].

La lutte contre les danses

À l'époque où Jean-Marie Vianney fut nommé chapelain d'Ars, on y avait l'habitude de danser sur la place. Le pamphlétaire anticlérical Paul-Louis Courier a raillé les offensives que, lors de la Restauration, des prêtres catholiques, surtout parmi les frais émoulus du séminaire, menaient contre les danses villageoises avec l'appui du bras séculier. À leur zèle, il opposait la conduite d'un vieux curé « voyant très volontiers danser filles et garçons, et principalement sur la place ; car il l'approuvait là bien plus qu'en quelqu'autre lieu que ce fût, et disait que le mal rarement se fait en public.

Aussi trouvait-il à merveille que le rendez-vous des jeunes filles et de leurs prétendants fût sur cette place plutôt qu'ailleurs, plutôt qu'au bosquet ou aux champs, quelque part loin des regards, comme il arrivera quand nos fêtes seront tout à fait supprimées. Il n'avait garde de demander cette suppression, ni de mettre la danse au rang des péchés mortels, ou de recourir aux puissances pour troubler d'innocents plaisirs.

Car, enfin, ces jeunes gens, disait-il, doivent se voir, se connaître avant de s'épouser ; et où se pourraient-ils jamais rencontrer plus convenablement que là, sous les yeux de leurs amis, de leurs parents et du public, souverain juge en fait de convenance et d'honnêteté[114] ? »

Le curé d'Ars est un de ces prêtres qui font la guerre aux danses. « Voyez, mes frères, s'écriait-il, voyez ! les personnes qui entrent dans un bal laissent leur ange gardien à la porte. Et c'est un démon qui le remplace ; en sorte qu'il y a bientôt dans la salle autant de démons que de danseurs[115] ». Après plusieurs années de prédication et de prières[116], il obtient ce résultat que seuls quelques jeunes hommes et jeunes filles de familles peu chrétiennes osent encore danser à Ars, et seulement loin de l'église. Toutefois, quelques jeunes filles et grand nombre de jeunes hommes d'Ars vont danser dans les villages voisins[117].

La lutte contre les cabarets

Quand l'abbé Vianney arrive à Ars, en 1818, le village compte quatre cabarets. Le curé d'Ars mène une campagne contre ces établissements, qui font concurrence à l'église le dimanche[118]. Il obtiendra — notamment en payant un tavernier pour qu'il ferme — qu'il n'y ait plus de cabarets aux abords de l'église. Ses prédications eurent pendant un certain temps l'effet de réduire les affaires des taverniers, mais l'afflux du pèlerinage d'Ars leur rendra des clients[119].

Fioretti

Il reçut la visite de Lacordaire : « La plus célèbre visite qu'ait reçue le curé d'Ars est sans doute celle du père Lacordaire. Venant à Lyon en simple pèlerin, l'illustre dominicain arrive incognito dans une modeste voiture. Or, sous les plis de son manteau noir, quelqu'un aperçoit une robe blanche, et très vite les pèlerins d'Ars apprennent qui est le visiteur. Remous profond. Le lendemain, on voit le père Lacordaire écouter dans un humble recueillement le sermon du curé […] Il ne le quitte qu'avec déchirement et va même, s'agenouillant devant lui, jusqu'à lui demander sa bénédiction. Après quoi, J.M. Vianney le prie de le bénir à son tour : et c'est bien une scène étrange et pathétique, éclairée d'un jour du Moyen Âge, digne de saint François d'Assise et de saint Dominique ». Michel de Saint Pierre, La Vie prodigieuse du curé d'Ars.

Un de ses amis, Claude Laporte, lui fit un jour don d'une montre, que le curé d'Ars s'empressa de donner à plus pauvre que lui. Claude Laporte renouvela l'opération trois ou quatre fois. Mais le curé d'Ars la donnait toujours, ou vendait la montre pour en donner l'argent aux pauvres. Ce que voyant, Claude Laporte lui dit un jour en lui mettant une nouvelle montre entre les mains « Monsieur le Curé, je vous prête la montre que voici ». C'était une belle montre. Le curé d'Ars la conserva toute sa vie ; à sa mort, elle fut restituée à la famille Laporte-Dupré la Tour.

Mortifications

Le curé d'Ars, dans sa jeunesse surtout, pratiqua de sévères mortifications[120].

Privation de nourriture

Les gens d'Ars se répétèrent bien vite que leur curé ne mangeait presque rien[121]. Un ecclésiastique déclara un jour : « Un temps viendra, je pense, où le Curé d'Ars ne vivra plus que de l'Eucharistie[122]. »

La veuve Renard, qui tint le ménage[123] du curé d'Ars dans les premières années qui suivirent son installation, a raconté là-dessus à sa fille des souvenirs que celle-ci a rapportés comme suit : « Habituellement, il ne buvait pas de vin à l'époque où elle le servait. Il faisait cuire des pommes de terre, les mettait dans un panier et les mangeait toutes froides, pendant que la provision durait. Il achetait le pain des pauvres pour en faire sa nourriture. Ma mère croyait qu'il restait quelquefois plusieurs jours sans manger. Quand il était fatigué, il venait chez ma mère, elle lui faisait quelques matefaims et les lui portait dans sa chambre. Quand il en avait besoin, il prenait quelquefois un peu de lait le matin[124]. »

En 1830, il a la réputation de ne se nourrir que de pain et de fromage[32].

Sur ce que fut le régime alimentaire du curé d'Ars dans ses dernières années, les dépositions sont « sensiblement discordantes[125] ». Comme souvent, c'est l'abbé Raymond qui se montre le moins enclin à affirmer des choses extraordinaires : « À l'époque où j'ai exercé le ministère avec lui, il faisait régulièrement deux repas : le matin, il prenait une tasse de chocolat au lait avec quelques morceaux de pain ; à midi, il achevait son chocolat dans lequel on mettait un peu de café. Il y ajoutait un peu de viande ou de légumes. À l'époque du pèlerinage, il lui fut impossible de se mortifier comme il le faisait au début de son ministère ; il ne pouvait plus observer les jeûnes avec la rigueur habituelle en France. […] Il se vit même obligé de prendre quelques légers adoucissements entre ses repas, tels qu'un peu de vin vieux, quelques pastilles, quelques légères pâtisseries ou quelques fruits ; ces adoucissements étaient nécessaires pour soutenir sa frêle existence[126]. »

Privation de sommeil

Le curé d'Ars a aussi la réputation de ne quasiment pas dormir[28]. « On apercevait presque constamment sa fenêtre éclairée », dit un témoin. Mais Mgr Trochu, rapportant cette déclaration, ajoute que le curé laissait la lumière allumée quand il dormait[127].

Vers la fin de sa vie, il prend un léger repos l'après-midi et il entrecoupe les séances de confession de moments d'assoupissement[128].

Cilice et discipline

On savait aussi que le curé portait un cilice et s'ensanglantait à coups de discipline[129]. « Il doit s'être évanoui plus d'une fois et avoir saigné contre la muraille ; dans un coin de sa chambre, caché par le rideau qui tombe du ciel-de-lit, des gouttes de sang encore bien visibles ont éclaboussé le crépissage jaune. Trois grandes taches représentent assez bien l'empreinte d'une épaule, et de ces plaques brunes des filets ont coulé jusqu'au pavage. D'autres taches sont des traces de doigts ou de paumes ; le saint les a laissées au mur en s'y appuyant pour se relever[130]. »

Faits surnaturels et préternaturels

Plusieurs témoins ont affirmé que la vie du curé d'Ars fut accompagnée de faits surnaturels (miracles) et préternaturels (infestations diaboliques).

Infestations diaboliques

Vers la fin de 1823[131], le curé d'Ars commence à entendre des bruits anormaux dans le presbytère. Pensant qu'il s'agit de voleurs, il demande à un jeune homme, André Verchère, de monter la garde une nuit. Vers une heure du matin, celui-ci, se trouvant dans la chambre mise à sa disposition, entend secouer avec violence la poignée et le loquet de la porte de la cour et donner comme des coups de massue sur cette même porte. Il regarde par la fenêtre mais ne voit personne à l'extérieur près de la porte. Puis le bruit continue dans une autre partie du presbytère et toute la maison tremble. Le curé d'Ars vient trouver Verchère dans sa chambre et lui demande « Avez-vous entendu du bruit ? »

La question est au passé, ce qui suggère que le bruit a cessé quand Verchère a le curé sous les yeux. Verchère répond qu'il a entendu du bruit mais n'a rien vu à l'extérieur. Le curé d'Ars dit à Verchère de se recoucher et Verchère n'entendra plus rien de la nuit[132]. Le curé d'Ars lui demande de revenir le soir suivant, mais, trop effrayé, il refuse. Pendant trois semaines, d'autres hommes montent la garde. Le curé d'Ars dit toujours entendre les bruits anormaux, mais ceux qui lui tiennent compagnie n'entendent jamais rien[133]. Le curé d'Ars se persuade que les bruits sont d'origine satanique[134]. Jusqu'à la fin de sa vie[135], il dira être tourmenté par le diable, qu'il surnomme « le grappin[131] ».

L'abbé Raymond, sceptique en cela comme en beaucoup de choses, pensait que la plupart des diableries d'Ars étaient « des effets naturels d'un cerveau fatigué ». Il admettait cependant que certains faits produits au presbytère de Saint-Trivier ne pouvaient s'expliquer que de cette façon[136]. Les faits de Saint-Trivier sont les suivants : pendant l'hiver 1826-1827, une mission est prêchée à Saint-Trivier-sur-Moignans et plusieurs prêtres, parmi lesquels le curé d'Ars, logent au presbytère ; une nuit, on entend un grand bruit et la cure tremble ; on accourt à la chambre du curé d'Ars et on le trouve dans son lit, qui a été amené au milieu de la chambre ; le curé d'Ars déclare que c'est le diable qui a déplacé le lit[137].

Il arrivait même que des bruits diaboliques fussent entendus au presbytère d'Ars en l'absence du curé, si on en croit l'abbé Denis Chaland qui, devenu adulte, raconte qu'avec d'autres enfants, chez qui la curiosité l'emportait sur la crainte, il alla souvent se mettre à l'écoute aux abords du presbytère à la nuit tombée et qu'il entendit une voix paraissant sortir de la cure qui criait « Vianney ! Vianney ! », ce qui se serait passé plus de vingt fois, aussi bien en l'absence qu'en la présence du curé. Mgr Fourrey fait cependant ce commentaire : « Évidemment, l'imagination des enfants pouvait aller bon train[138]. »

Le même Denis Chaland, contrairement aux autres témoins de ces sortes de faits, dit avoir perçu les phénomènes diaboliques alors même qu'il avait le curé d'Ars sous les yeux. En effet, lors d'une confession au cours de laquelle le curé d'Ars lui confirma qu'il avait la vocation religieuse, le diable fit trembler la pièce[139].

On a vu que l'abbé Raymond considérait la plupart des phénomènes diaboliques qui tourmentaient le curé d'Ars comme les effets naturels d'un cerveau fatigué. Cette explication est rejetée par le Dr Saunier, qui fut le médecin du curé d'Ars, en raison du parfait équilibre psychologique du curé et de la sûreté de son jugement[140]. Toutefois, un autre médecin qui examina le curé d'Ars mentionne dans son ordonnance « les affections nerveuses auxquelles il est sujet[141] ». De même, la châtelaine d'Ars, grande admiratrice du curé, parle de « cette fièvre qui l'agitait sur son pauvre grabat[127] ».

Les assauts nocturnes que le curé d'Ars subissait de la part du diable lui permettaient de complaire à la curiosité de Catherine Lassagne, qui « aimait les nouveautés ». Il lui racontait par exemple que, la nuit, sa discipline s'était mise à marcher comme un serpent, ou encore que le diable avait essayé de le tuer et chantait dans la cheminée comme un rossignol. Catherine Lassagne notait fidèlement ces confidences[142], mais Mgr Fourrey se demande si, quand le curé d'Ars faisait de tels récits, « l'accent plaisant du pasteur ne donnait pas à certaines de ses paroles une signification où l'humour avait sa place[143] ».

Miracles

Le miracle du blé

Le plus célèbre des miracles dont fut favorisé le curé d'Ars est sans doute le miracle du blé, qui se produisit deux fois. La première fois date des années 1828-1830. On mettait alors dans le grenier du presbytère le blé qui devait servir à faire le pain pour la « Providence ». Selon une déposition faite au procès de l'Ordinaire : « La multiplication du blé a été connue de toute la paroisse et je l'ai entendu raconter au père Mandy, de la manière suivante : « Le meunier avait emporté cent boisseaux de blé pour faire de la farine. Il fallait environ cent boisseaux par mois pour la Providence. » Le père Mandy, qui avait la clé du grenier et qui mesurait le blé lorsque le meunier se présentait, vint dire à M. le curé qu'il ne restait qu'un petit tas de grain. M. le curé ne répondit rien. Quelques jours après, lorsque M. Mandy faisait la visite du grenier, il le trouva plein[144]. »

Au procès apostolique in genere, un ecclésiastique déclara : « Je sais que le fils encore vivant d'un habitant d'Ars nommé Mandy attribuait à son père d'avoir en cachette monté du blé dans le grenier. Cet homme m'a paru un peu disposé à affaiblir l'intervention surnaturelle dans les faits de la vie du curé d'Ars. » Mgr Fourrey, qui cite cette déclaration, estime que l'hypothèse d'une supercherie du maire Mandy est insoutenable, la meilleure preuve en étant, selon lui, que le curé d'Ars crut toujours à l'authenticité du miracle du blé. Mgr Fourrey reconnaît toutefois que les miracles qui ont pu se produire à la cure n'ont jamais été contrôlés rigoureusement. Il reproduit à ce sujet un témoignage fait au procès de l'Ordinaire : « On ne s'est jamais beaucoup occupé dans la paroisse de constater ces faits, parce que 1° il était difficile de pénétrer à la Providence et à la cure ; 2° parce que l'opinion de sainteté qu'on avait de M. Vianney était telle qu'il ne paraissait pas extraordinaire que Dieu eût opéré des prodiges en sa faveur. On trouvait pareilles choses toutes naturelles[145]. »

Quant au second miracle du blé, on ne le connaît que par un témoin indirect. Celle qui est censée l'avoir constaté le passa sous silence quand elle fut interrogée au procès de canonisation[146].

La « Providence » fut aussi le théâtre d'un « miracle du pétrin » : trois directrices attestent qu'une grande fournée de pain put être obtenue à partir d'une quantité de farine tout à fait insuffisante[147].

Catherine Lassagne a affirmé en outre un miracle de multiplication du vin. D'après l'abbé Raymond, toujours très critique envers les allégations de faits surnaturels, le curé d'Ars lui-même ne croyait pas à ce miracle et en donnait une explication naturelle[148].

Le miracle de clairvoyance (ou d'intuition)

De nombreux pèlerins ont attesté que le curé d'Ars avait sur leur compte des connaissances qui ne pouvaient pas lui avoir été communiquées naturellement. Cette clairvoyance surnaturelle est un don que la théologie mystique appelle « intuition »[149]. Un pénitent pouvait être tellement persuadé de ce don de clairvoyance qu'il se fiait à l'intuition du curé d'Ars plutôt qu'à ses propres souvenirs : « Et voilà que tout à coup il se mit à me questionner sur tel ou tel point, toujours sur des fautes ignorées de moi ou oubliées ; si bien qu'à la fin, lors même que le souvenir ne m'en revenait pas aussitôt, je n'osais pas nier, assurée qu'il ne s'était pas trompé[150]. »

Toutefois, les proches du curé d'Ars qui se sont exprimés à ce sujet ont tous dit que, quant à eux, ils n'avaient jamais constaté ce don d'intuition affirmé par les pèlerins. L'abbé Raymond, toujours critique, a déclaré lors d'un des procès apostoliques : « Je lui demandai un jour s'il était vrai qu'il devinait ce qu'avaient fait certaines personnes ; il me répondit que non et il ajouta qu'il était quelquefois averti par les logeuses en ce qui concernait les faits extérieurs[151]. »

Mgr Trochu[152] et Mgr Fourrey[153] reconnaissent d'ailleurs que le don d'intuition du curé d'Ars ne se manifestait pas constamment. Ils en donnent pour preuve l'incident de La Salette (voir plus haut), où le curé d'Ars perçut comme menteur le témoin d'une apparition qui allait être reconnue par l'Église. Lors de cet incident, le père Eymard, futur saint Pierre-Julien Eymard, écrivit au vicaire général de Grenoble, grand partisan de l'apparition : « D'ailleurs on donne au loin trop de puissance à l'opinion de M. le curé d'Ars ; ici, elle est bien ordinaire sous le rapport du jugement, et souvent on le met au-dessous […][154] ».

Guérisons miraculeuses

Les prières du curé d'Ars auraient obtenu plusieurs guérisons miraculeuses.

En , il est atteint d'une pneumonie et son état est jugé critique par les médecins. Il implore sa guérison en promettant cent messes à sainte Philomène et, au moment où s'achève la première de ces messes, la fièvre tombe. Le curé d'Ars attribue la guérison à sainte Philomène, et l'opinion générale en fait autant[155]. En 1959, toutefois, le Dr Alain Assailly écrivait : « Il nous est bien difficile, à nous médecin, de ne pas constater que la défervescence se fit le neuvième jour, comme cela se voyait couramment dans la pneumonie avant l'usage des antibiotiques[156]. »

Parmi les affections dont les prières du curé d'Ars auraient obtenu la guérison miraculeuse, on cite des maladies qui semblent avoir été surtout des maladies fonctionnelles ou des séquelles fonctionnelles de maladies organiques – extinction de voix[157], paralysie[158], douleurs[159]… On cite aussi une guérison organique : loupe sur le visage qui disparut au moment même où le curé d'Ars la toucha, mais les témoignages sont tardifs et divergents, et l'identité du miraculé est inconnue[160].

Apparitions célestes

Le curé d'Ars parlait volontiers des tourments que lui infligeait le diable, mais il était plus discret sur les consolations qu'il recevait du Ciel. Par exemple, il fait en chaire de vagues allusions qui intriguent ses paroissiens : « Mes frères, si vous saviez ce qui s'est passé dans cette chapelle de saint Jean, vous n'oseriez pas y entrer [...] Mais je ne vous en dis pas davantage. » D'après un ecclésiastique qui se trouvait alors à Ars, l'abbé Renard, il s'agit là d'apparitions de la Vierge et de saint Jean : « il les a communiquées à peu de personnes et il nous les a comme avouées[161] ». Parlant de ses premières années à Ars, il confiera à un autre ecclésiastique, l'abbé Tailhades : « le bon Dieu me faisait des grâces extraordinaires. Au saint autel, j'avais les consolations les plus singulières. Je voyais le bon Dieu, je ne vous dirai pas que ce fût d'une manière sensible, mais le bon Dieu me faisait bien des grâces[29]. » À une autre confidente, il ne dit pas qu'il voit lui-même le bon Dieu, mais qu'il connaît quelqu'un qui Le voit et converse avec Lui, et la confidente conclut que cet interlocuteur du bon Dieu est le curé d'Ars lui-même[162].

« L'avare pour le bon Dieu » : le curé d'Ars et l'argent

Dans les premiers temps de sa prêtrise, alors qu'il était vicaire à Écully, l'abbé Vianney eut l'occasion de recevoir un legs de 30 000 francs fait à son nom, mais il refusa. Devenu curé d'Ars, il faisait à ce sujet ce commentaire : « Si c'était maintenant, je ne refuserais pas[163]. »

Et, en effet, le curé d'Ars recevait d'immenses ressources. Quand on lui demandait, raconte l'abbé Raymond, comment il faisait pour avoir tant d'argent, il répondait : « Mon secret est tout simple, c'est de ne jamais rien garder et de n'avoir jamais rien. » Il reconnaissait d'ailleurs aussi qu'il était « avare pour le bon Dieu ».

Au service de cette « avarice », il mettait des habiletés dont l'abbé Raymond a donné l'exemple qui suit. Une riche veuve lui demande un jour s'il a reçu la lettre par laquelle elle l'invitait à faire retirer 50 francs chez elle pour ses bonnes œuvres. Il répond : « Oui, Madame, je l'ai reçue, mais alors un homme charitable versait dans mes mains une somme de 6 000 francs pour contribuer à mon œuvre récemment entreprise, et cette grosse somme m'a fait oublier la vôtre. » Cette œuvre consistait en fondations devant financer des missions décennales dans diverses paroisses.

La riche veuve demande quelle somme est nécessaire pour fonder une mission et le curé d'Ars répond qu'il faut 3 000 francs. La riche veuve annonce qu'elle va donner 5 000 francs. « Madame, je connais votre générosité ; vous voudrez bien compléter la somme de 6 000 francs pour fonder deux missions[164]. » Le total des fondations de missions du curé d'Ars atteindra 201 625 francs, somme que Mgr Fourrey qualifie d'énorme pour l'époque[164].

S'il sait amener les donateurs à lui faire des offrandes plus conformes à ses besoins, le curé d'Ars, en revanche, n'aime pas, selon les termes du directeur de l'école des Frères, « être taxé, surtout à temps fixe et pour telle somme ». Son ancien auxiliaire l'abbé Raymond étant venu lui demander pour une bonne œuvre 2 000 francs à verser dans tel délai, le curé d'Ars ne lui donne pas satisfaction et, racontant la chose, déclare « Je ne lui donnerai plus jamais rien[165]. »

Postérité

Canonisation et patronage

- Le 8 janiver 1905, le pape Pie X poclame Jean-Marie Vianney « Bienheureux » et « patron des prêtres de France »[166].

- Le 23 avril 1929, le pape Pie XI proclame Saint Jean-Marie Vianney « patron de tous les curés de monde[1]».

Hommages

De la part de l'église catholique

Le 1er août 1959, à l’occasion du centenaire de sa mort, le pape saint Jean XXIII lui dédie l’encyclique Sacerdotii nostri primoridia, le désignant comme un modèle pour les prêtres[168].

Le 5 octobre 1986, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de saint Jean-Marie Vianney, le pape Jean-Paul II se rend à Ars[169].

Le 16 juin 2009, à l’occasion du 150 anniversaire de sa mort, le pape Benoît XVI proclame une « Année sacerdotale », pour « contribuer à promouvoir l’engagement de renouveau intérieur de tous les prêtres, pour leur témoignage évangélique plus fort et plus incisif dans le monde d’aujourd’hui » .

Il avait été annoncé en 2009 qu'il serait nommé « patron de tous les prêtres de l'univers » par Benoît XVI[170], mais en 2010, un communiqué indiqua que le pape avait changé d'avis[171]. .

De nombreuses églises à travers le monde sont dédiées à Jean-Marie Vianney.

La commune d'Ars-sur-Formans est aujourd'hui un lieu de pèlerinage catholique qui accueille plus[172] de 500 000 personnes par an (en 2010). L'accueil du sanctuaire est assuré par la congrégation des Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre.

De la part de la société civile

À Dardilly, la maison natale du curé d'Ars a été conservée en l'état avec son mobilier d'origine et peut se visiter[173].

En 1986, à l'occasion du bicentenaire de la naissance du curé d'Ars, la poste française a émis un timbre « Saint J.M.B. Vianney Curé D'Ars 1786-1859 »[174] et la poste de Wallis et Futuna a émis un timbre portant l'inscription : « Le curé d'Ars 1786 - 1859; 200e anniversaire de sa naissance ».

Dans la province canadienne du Québec, existe le village Saint-Vianney en son honneur.

Au XIXe siècle, dans la province canadienne du Québec, un village fut nommé « village Saint-Jean-Vianney », en l'honneur du saint curé. Mais, le suite à un important glissement de terrain qui détruisit la quasi-totalité de la ville et provoqua de nombreux morts, le village a été abandonné et définitivement fermé en décembre 1971[175].

La ville de Frontenac au Québec s'est placée sous la protection de ce saint [réf. souhaitée].

Pèlerinage d'Ars après la mort du curé d'Ars

Exhumations du curé d'Ars

Une première exhumation du corps du vénérable curé d'Ars eut lieu le lundi . Elle est relatée dans Le Messager du dimanche, de Belley[176]. Dès huit heures du matin, trois médecins chargés de constater l'état du corps, et les ouvriers nécessaires à l'exhumation, prêtèrent serment. Le tribunal se rendit à l'endroit du tombeau indiqué par deux témoins et firent ouvrir le caveau :

« Bientôt, le cercueil apparaît aux regards : les couronnes dont il fut couvert, au jour lointain de ses obsèques, sont encore là, flétries mais entières. On les relève respectueusement ; on détache le couvercle des cercueils de bois et de plomb, et les témoins peuvent contempler le corps du serviteur de Dieu. Il est vêtu du surplis et de l'étole qu'il ne quittait guère au temps de sa vie mortelle ; à ses pieds, de gros souliers avec des clous de fer rappellent l'amour du curé pour la pauvreté ; dans sa main droite est la croix, et auprès les grains d'un chapelet. Sur ce corps, qui lui a été livré il y a vingt-six ans, la mort a fait son œuvre : les mains sont momifiées et noircies, la tête est décharnée : toutefois, le cœur aidant, il est encore possible de reconnaître les traits de l'homme de Dieu. Sur le désir de S. G. Mgr l'évêque de Belley, son Exc. le Promoteur de la Foi reçut la croix que tenaient les doigts du mort, pour l'offrir à sa Sainteté[176]. »

La reconnaissance du corps effectuée, les fidèles défilèrent devant le cercueil ouvert, exposé dans l'église. Ensuite, le cercueil de plomb renfermant les restes du vénérable fut placé dans un cercueil de chêne et redescendu dans son caveau. On envisageait d'exhumer à nouveau le corps « non plus pour le replacer dans l'ombre d'un caveau, mais pour le faire monter sur les autels[176]. »

Le double cercueil[177] enfermant le corps du curé d'Ars fut exhumé en 1904. Selon le procès-verbal de l'exhumation, « [le corps] présentait une coloration noirâtre sur toute sa surface, mais moins accentuée sur la face. […] Tous les membres étaient entiers et dans leur position naturelle. Sous l'influence du mouvement les différentes articulations des membres jouaient avec assez de facilité. À la tête, on pouvait voir des cheveux sur la partie latérale. Les paupières étaient réduites à deux membranes minces et un peu parcheminées. À l'intérieur de la bouche une petite saillie noire représentait probablement ce qui restait de la langue […] La poitrine se présentait à l'état ordinaire avec saillie très marquée de toutes les côtes et les espaces intercostaux remplis par la peau seulement. La cage thoracique a été ouverte pour extraire le cœur que nous avons trouvé collé contre la colonne vertébrale avec des dimensions réduites, mais parfaitement reconnaissable[178]… » Outre le cœur, une autre partie de son corps, le radius, a été prélevé pour être exposé dans un reliquaire du transept sud de l'église St Jean Marie Vianney de Dardilly le Bas.

On peut s'étonner que l'intégralité du corps n'ait pas été enterré dans la caveau familial de Dardilly, comme il l'avait exprimé dans un billet du 28 janvier 1893[Qui ?]. Mais un autre billet du 10 octobre 1899 signé par le curé[Lequel ?] mentionne qu'il met son corps à la disposition de l'évêque de Belley.

La Basilique d'Ars

La Basilique d'Ars fut construite fin XIXe siècle à partir de l'ancienne église. Les travaux furent financés notamment par une loterie dont les deux gros lots étaient le prie-Dieu et la montre du curé d'Ars, et qui rapporta 100 000 francs[179]. La basilique abrite les reliques du saint curé. Le corps embaumé est exposé dans une châsse, le visage notamment recomposé à la cire. Grâce à cet artifice, le corps présente un aspect acceptable aux yeux de tous ceux qui viennent le prier[180].

Galerie

-

Châsse du Saint Curé d'Ars.

-

Chapelle du Cœur du Saint Curé.

-

Tympan de la Chapelle du Cœur du Saint Curé d'Ars.

-

Châsse du Cœur du Saint Curé d'Ars.

-

Basilique d'Ars sur Formans.

-

Coupole de la Basilique d'Ars.

-

Le Curé D'Ars sur son lit de mort, Camille Dolard.

Notes et références

Lettres apostoliques

- Beato Ioanni Baptistae Mariae Vianney Honores Sanctorum Decernuntur, Litterae Decretales, Pius XI, 31 mai 1925[167].

- Anno Iubilari, Sanctus Ioannes Bapt. Vianney, Presbyter Confessor, Caelestis Patronus Omnium Parochorum Seu Animarum Curatorum Urbis et Orbis Constituitur, Pius XI, 23 avril 1929[1].

Encyclique

- Encyclique Sacerdotii Nostri Primordia : Lettre encyclique de sa sainteté le pape Jean XXIII à l'occasion du centenaire de la mort de saint Jean-Baptiste Vianney, Jean XXIII, 1er août 1959[181].

Bulle pontificale

- Lettre pour l'indiction d'une Année Sacerdotale à l'occasion du 150e anniversaire du dies natalis du Saint Curé d'Ars, Benoit XVI, 16 juin 2009[182].

Biographie

- Robert Serrou, Ars Paroisse du monde, Mame.