« Vienne (département) » : différence entre les versions

Révocation des modifications de 185.42.28.126 (retour à la dernière version de Floflo) |

|||

| Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||

=== La Seconde Guerre mondiale === |

=== La Seconde Guerre mondiale === |

||

Lors de la [[Seconde Guerre mondiale]], le département accueille environ {{unité|54000|réfugiés}} |

Lors de la [[Seconde Guerre mondiale]], le département accueille environ {{unité|54000|réfugiés}} du département de la [[Moselle (département)|Moselle]] à partir du mois de septembre 1939, y compris l’[[École normale primaire|École normale]] de [[Metz]]<ref>{{30questions-OccupationVienne}}, {{p.}}7</ref>, en plus des réfugiés espagnols internés au camp de la route de Limoges à [[Poitiers]]. Il doit encore accueillir les réfugiés de Gironde en 1941, les enfants réfugiés de [[Seine-et-Oise]] (1942), les {{unité|30000|[[Nantes|Nantais]]}} victimes des bombardements de 1943<ref>Jean-Henri Calmon, {{opcit}}, {{p.}}43</ref>, les habitants chassés de la zone côtière de Charente-Maritime en 1944<ref>Jean-Henri Calmon, {{opcit}}, {{p.}}8</ref>. En mai-juin 1940, le gouvernement belge s’installe à Poitiers, son parlement s’installant à [[Limoges]]<ref>Jean-Henri Calmon, {{opcit}}, {{p.}}8-10</ref>. Fin juin, le département fait l’objet d’une invasion étrangère pour la première fois depuis le {{XIVe siècle}} et est coupé en deux par la [[Ligne de démarcation en France durant la Seconde Guerre mondiale|ligne de démarcation]]. {{unité|20000|Allemands}} y stationnent<ref>Jean-Henri Calmon, {{opcit}}, {{p.}}16</ref>. |

||

Le camp de concentration des Nomades, proche de Poitiers, sur la [[route nationale 147]], qui avait servi à recevoir les [[Guerre civile d'Espagne|réfugiés Espagnols]] en 1939, est également utilisé par la [[Kommandantur]] de Poitiers dès la fin de 1940 pour y enfermer les Tsiganes. {{référence nécessaire|À partir du {{date|15|juin|1941}}}}, elle y parqua de façon provisoire les [[Juif]]s, avant de les acheminer vers le [[camp de Drancy]]. Très peu d’entre eux purent être sauvés, à cause de la très bonne collaboration de la Kommandantur et de la Préfecture. Au total, près de {{unité|1600|Juifs}} furent envoyés vers Drancy à partir de ce camp, dont le rabbin |

Le camp de concentration des Nomades, proche de Poitiers, sur la [[route nationale 147]], qui avait servi à recevoir les [[Guerre civile d'Espagne|réfugiés Espagnols]] en 1939, est également utilisé par la [[Kommandantur]] de Poitiers dès la fin de 1940 pour y enfermer les Tsiganes. {{référence nécessaire|À partir du {{date|15|juin|1941}}}}, elle y parqua de façon provisoire les [[Juif]]s, avant de les acheminer vers le [[camp de Drancy]]. Très peu d’entre eux purent être sauvés, à cause de la très bonne collaboration de la Kommandantur et de la Préfecture. Au total, près de {{unité|1600|Juifs}} furent envoyés vers Drancy à partir de ce camp, dont le rabbin Élie Bloch, mort à [[Auschwitz (camps)|Auschwitz]]. Ce camp reçoit aussi les militantes [[parti communiste français|communistes]] et les épouses de résistants et les réfractaires au STO à partir de janvier 1944<ref>Jean-Henri Calmon, {{opcit}}, {{p.}}36-37</ref>. |

||

Le premier réseau de |

Le premier réseau de [[Résistance intérieure française|Résistance]] organisé du département est le [[réseau Renard]]<ref>[http://www.vrid-memorial.com/-Le-reseau-Louis-RENARD-.html « Le réseau Louis Renard »], sur le site ''vrid-memorial.com'', consulté le 16 septembre 2008.</ref>, du nom de son chef [[Louis Renard]], qui le met en place à partir d’octobre 1940. Ce réseau, d’information essentiellement mais qui s’étendait, est démantelé par les Allemands aidés de la police française en août 1942<ref>Jean-Henri Calmon, {{opcit}}, {{p.}}46-47</ref>. Cent résistants sont arrêtés, et quinze meurent en Allemagne<ref>Jean-Henri Calmon, {{opcit}}, {{p.}}50</ref>. Parallèlement, les effectifs de la [[Résistance intérieure française|Résistance]] dans le département croissent, pour passer de 500 hommes mi-1943, à plusieurs milliers en juin 1944 ({{formatnum:3300}} selon Calmon, {{formatnum:5000}} selon Stéphane Simonnet<ref>{{Atlas-Libération-France}}, {{p.}}40</ref>). Les principaux maquis se trouvent dans le sud du département, où le bocage les favorise, et dans la [[forêt de Scévolles]], au sud de [[Loudun]]. Les FTP rejoignent les FFI du colonel Chêne en juillet, qui atteignent des effectifs de {{unité|12000|hommes}} en septembre. Aidés par les équipes [[Liste des équipes Jedburgh|Jedburgh]] et les [[Special Air Service|SAS]] (deux commandos de 56 et 46 hommes), les FFI harcèlent les Allemands à la fin de la guerre. |

||

Ces combats, souvent violents, opposent les FFI à la Milice et les troupes allemandes à partir du 10 juin et jusqu’au 15 août. Du 22 au 31 août, celles-ci abandonnent Poitiers (à la suite du [[débarquement de Provence]]), et la [[Reddition de la colonne Elster|colonne Elster]] traverse la Vienne le 3 septembre<ref>Jean-Henri Calmon, {{opcit}}, {{p.}}53-54</ref>. Les Allemands ont fusillé 200 Poitevins ; 188 FFI sont morts au combat, 110 ont été blessés<ref>Jean-Henri Calmon, {{opcit}}, {{p.}}54</ref>. |

Ces combats, souvent violents, opposent les FFI à la Milice et les troupes allemandes à partir du 10 juin et jusqu’au 15 août. Du 22 au 31 août, celles-ci abandonnent Poitiers (à la suite du [[débarquement de Provence]]), et la [[Reddition de la colonne Elster|colonne Elster]] traverse la Vienne le 3 septembre<ref>Jean-Henri Calmon, {{opcit}}, {{p.}}53-54</ref>. Les Allemands ont fusillé 200 Poitevins ; 188 FFI sont morts au combat, 110 ont été blessés<ref>Jean-Henri Calmon, {{opcit}}, {{p.}}54</ref>. |

||

| Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||

À la fin de la guerre, des [[prisonnier de guerre|prisonniers de guerre]] sont répartis sur le territoire, parfois dans d’anciens camps allemands<ref>Jean-Paul Louvet, ''Les dépôts de P.G. de l'Axe en mains françaises'', disponible en ligne [http://pagesperso-orange.fr/bastas/pga/camps-francais/listecamps.htm#deb1], consulté le 3 octobre 2008</ref> : |

À la fin de la guerre, des [[prisonnier de guerre|prisonniers de guerre]] sont répartis sur le territoire, parfois dans d’anciens camps allemands<ref>Jean-Paul Louvet, ''Les dépôts de P.G. de l'Axe en mains françaises'', disponible en ligne [http://pagesperso-orange.fr/bastas/pga/camps-francais/listecamps.htm#deb1], consulté le 3 octobre 2008</ref> : |

||

* à la |

* à la Chauvinerie : {{nombre|7300}} PG ; |

||

* à [[Rouillé (Vienne)|Rouillé]] : 900 officiers. |

* à [[Rouillé (Vienne)|Rouillé]] : 900 officiers. |

||

| Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||

[[Poitiers]] ({{formatnum:87427}} hab.), [[Châtellerault]] ({{formatnum:31262}} hab.), [[Chauvigny]] ({{formatnum:7086}} hab.), [[Loudun]] ({{formatnum:6780}} hab.), [[Montmorillon]] ({{formatnum:6197}} hab.) et [[Neuville-de-Poitou]] ({{formatnum:5336}} hab.). |

[[Poitiers]] ({{formatnum:87427}} hab.), [[Châtellerault]] ({{formatnum:31262}} hab.), [[Chauvigny]] ({{formatnum:7086}} hab.), [[Loudun]] ({{formatnum:6780}} hab.), [[Montmorillon]] ({{formatnum:6197}} hab.) et [[Neuville-de-Poitou]] ({{formatnum:5336}} hab.). |

||

Cinq autres sont des communes de l'[[Unité urbaine de Poitiers|agglomération de Poitiers]], qui est la plus importante de la région [[Poitou-Charentes]] et qui rassemble {{formatnum:128180}} habitants en 2012<ref>[http://www.insee.fr/fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=TER&millesime=2012&typgeo=UU2010&codgeo=86601 Unité urbaine de Poitiers (86601)], sur le site de l'[[Institut national de la statistique et des études économiques|Insee]], consulté le 28 janvier 2016.</ref> : [[Buxerolles (Vienne)|Buxerolles]] ({{formatnum:9974}} hab. en 2013), [[Saint-Benoît (Vienne)|Saint-Benoît]] ({{formatnum:7096}} hab.), [[Jaunay-Clan]] ({{formatnum:5952}} hab.), [[Migné-Auxances]] ({{formatnum:5906}} hab.), et [[Vouneuil-sous-Biard]] ({{formatnum:5424}} hab.). |

|||

Dans l'[[Unité urbaine de Châtellerault|agglomération de Châtellerault]], qui rassemble {{formatnum:40383}} habitants en 2012<ref>[http://www.insee.fr/fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=TER&millesime=2012&typgeo=UU2010&codgeo=86401 Unité urbaine de Châtellerault (86401)], sur le site de l'[[Institut national de la statistique et des études économiques|Insee]], consulté le 28 janvier 2016.</ref> et qui se classe au cinquième rang des agglomérations de [[Poitou-Charentes]], se situe [[Naintré]] avec {{formatnum:5850}} habitants en 2013. |

Dans l'[[Unité urbaine de Châtellerault|agglomération de Châtellerault]], qui rassemble {{formatnum:40383}} habitants en 2012<ref>[http://www.insee.fr/fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=TER&millesime=2012&typgeo=UU2010&codgeo=86401 Unité urbaine de Châtellerault (86401)], sur le site de l'[[Institut national de la statistique et des études économiques|Insee]], consulté le 28 janvier 2016.</ref> et qui se classe au cinquième rang des agglomérations de [[Poitou-Charentes]], se situe [[Naintré]] avec {{formatnum:5850}} habitants en 2013. |

||

| Ligne 132 : | Ligne 132 : | ||

{{article détaillé|Poitevin (langue)}} |

{{article détaillé|Poitevin (langue)}} |

||

Vers 1835, d'après [[Abel Hugo |

Vers 1835, d'après [[Abel Hugo]], les paysans de l'arrondissement de [[Arrondissement de Châtellerault|Châtellerault]] et d'une partie de celui de [[Arrondissement de Montmorillon|Montmorillon]], parlaient un français incorrect, mêlé d'anciennes expressions du {{XVIe|s}} siècle, telles qu'on en trouve dans Amyot<ref name="France pittoresque">{{Ouvrage|auteur1=[[Abel Hugo]]|titre=France pittoresque ou description pittoresque, topographique et statistique des départements et colonies de la France|éditeur=Delloye|lieu=Paris|année=1835}}</ref>. |

||

Concernant la prononciation de l'époque, Ils |

Concernant la prononciation de l'époque, Ils mouillaient comme les [[Italiens]] le [g] et le [l] réunis et prononçaient [ou] la plupart des [o]. Ils faisaient sentir fortement la lettre [e] dans tous les mots ou s'emploie la voyelle composée [eau] et supprimaient le [i] dans les terminaisons en -ien (comme dans soutien, chien, etc). D'autre part, leur manière de parler était très accentuée<ref name="France pittoresque"/>. |

||

== Tourisme == |

== Tourisme == |

||

| Ligne 187 : | Ligne 187 : | ||

=== Le réseau routier === |

=== Le réseau routier === |

||

Le département de la Vienne est desservi par l'[[Autoroute A10 (France)| |

Le département de la Vienne est desservi par l'[[Autoroute A10 (France)|A10]], ce qui lui confère une position stratégique pour le tourisme bien que ce soit un département de transition entre le Nord de la France ([[Paris]]) et le Sud de la France (Bordeaux). [[Châtellerault]], [[Chasseneuil-du-Poitou]] au nord de l'agglomération poitevine ([[Futuroscope]]) et [[Poitiers]] sont desservies par l'autoroute. |

||

L'autoroute est venue doubler la [[Route nationale 10 (France)|Nationale 10]] (voie [[Paris]]-[[Bayonne]]) qui traverse également le département. Les villes de Poitiers, [[Vivonne]] et [[Couhé]] sont notamment traversées. Au nord de Poitiers, la N10 a été déclassée en 2006 sous le nom de D910. |

L'autoroute est venue doubler la [[Route nationale 10 (France)|Nationale 10]] (voie [[Paris]]-[[Bayonne]]) qui traverse également le département. Les villes de Poitiers, [[Vivonne]] et [[Couhé]] sont notamment traversées. Au nord de Poitiers, la N10 a été déclassée en 2006 sous le nom de D910. |

||

| Ligne 200 : | Ligne 200 : | ||

Cette desserte ferroviaire est complétée par les lignes TER Poitiers-[[Angoulême]], Poitiers-[[Niort]] et Poitiers-[[La Rochelle]] qui relient la Vienne aux autres départements limitrophes de [[Nouvelle-Aquitaine]] . |

Cette desserte ferroviaire est complétée par les lignes TER Poitiers-[[Angoulême]], Poitiers-[[Niort]] et Poitiers-[[La Rochelle]] qui relient la Vienne aux autres départements limitrophes de [[Nouvelle-Aquitaine]] . |

||

Le département dispose de |

Le département dispose de 3 gares TGV : [[Gare de Châtellerault|Châtellerault]] , [[Gare de Poitiers|Poitiers]], et [[Gare du Futuroscope|Futuroscope]]. Poitiers est ainsi à 1h30 environ de [[Paris-Montparnasse]] avec une vingtaine de trajets aller-retour assurés par jour. |

||

La ligne [[LGV Sud Europe Atlantique]], en cours de construction (la mise en service est prévue en [[2017]]), va contribuer à rapprocher encore un peu plus la Vienne de Paris et de [[Bordeaux]], la nouvelle capitale de la région. Il est prévu, à terme, de construire une LGV entre Poitiers et Limoges qui permettrait de relier les deux villes en 45 minutes. Les études ont été lancées en 2003 pour un projet dont la date de réalisation est sans cesse repoussée. Les travaux pourraient avoir lieu [[2020]] - [[2022]]. |

La ligne [[LGV Sud Europe Atlantique]], en cours de construction (la mise en service est prévue en [[2017]]), va contribuer à rapprocher encore un peu plus la Vienne de Paris et de [[Bordeaux]], la nouvelle capitale de la région. Il est prévu, à terme, de construire une LGV entre Poitiers et Limoges qui permettrait de relier les deux villes en 45 minutes. Les études ont été lancées en 2003 pour un projet dont la date de réalisation est sans cesse repoussée. Les travaux pourraient avoir lieu [[2020]] - [[2022]]. |

||

Version du 16 mai 2017 à 12:09

| Vienne | |

| Drapeau de Vienne | |

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Nouvelle-Aquitaine |

| Création du département | |

| Chef-lieu (Préfecture) |

Poitiers |

| Sous-préfectures | Châtellerault Montmorillon |

| Président du conseil départemental |

Bruno Belin (Les Républicains) |

| Préfète | Marie-Christine Dokhelar[1] |

| Code Insee | 86 |

| Code ISO 3166-2 | FR-86 |

| Démographie | |

| Gentilé | Viennois |

| Population | 433 203 hab. (2014) |

| Densité | 62 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 46° 30′ nord, 0° 30′ est |

| Superficie | 6 990 km2 |

| Subdivisions | |

| Arrondissements | 3 |

| Circonscriptions législatives | 4 |

| Cantons | 19 |

| Intercommunalités | 7 |

| Communes | 274 |

| modifier |

|

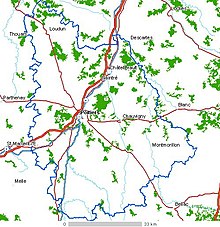

La Vienne — prononcée /vjɛn/ Écouter en français — est un département français traversé par la rivière de la Vienne.

Cinquième département le plus étendu de la région Nouvelle-Aquitaine et 16e plus grand département de la France métropolitaine, il se caractérise cependant par un peuplement moyen mais, grâce à sa préfecture Poitiers et aussi grâce à sa situation géographique sur l'axe Paris-Bordeaux-Espagne, il affirme un dynamisme certain et une forte vitalité économique.

Sa devise est « Demain vous appartient ! », en référence au Futuroscope, principal pôle économique du département.

Les habitants de la Vienne sont appelés les Viennois.

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et La Poste lui attribuent le code 86.

Géographie

Le cadre géographique

Le département de la Vienne, qui s'étend sur une superficie de 6 990 km2, se situe dans la partie septentrionale de la région Nouvelle-Aquitaine.

Dans la région Nouvelle-Aquitaine, il voisine à l'ouest avec le département des Deux-Sèvres, au sud avec celui de la Charente et au sud-est avec la Haute-Vienne.

La Vienne est limitrophe dans sa bordure nord-ouest du département de Maine-et-Loire qui relève de la région Pays de la Loire, il est limité au nord et à l'est par les départements d'Indre-et-Loire et de l'Indre qui appartiennent à la région Centre-Val de Loire.

Le cadre administratif

Sur le plan administratif, la Vienne est divisée en 3 arrondissements, 38 cantons, 22 intercommunalités et 274 communes.

Histoire

Le département a été créé à la Révolution française, le , en application de la loi du , à partir d'une portion de la province du Poitou et d'une partie de l'Anjou avec le rattachement du sud du Saumurois (région du Loudunais, dépendant du gouverneur de Saumur).

Le Loudunais et le Mirebalais appartenaient auparavant à la province d'Anjou, depuis le milieu du Moyen Âge et sa conquête sur le comté de Poitiers. Loudun dépendait du gouverneur de Saumur, Mirebeau relevait de la Sénéchaussée de Saumur).

Le triangle Loudun, Mirebeau et Moncontour, constituant le Loudunais reste détaché du Poitou et dépendra du gouvernement de Saumur et du Saumurois jusqu'à la Révolution française et la création des départements français.

Sur le plan religieux, le Loudunais faisait partie du diocèse de Poitiers.

À sa création, le département de la Vienne était divisé en six districts : Loudun, Poitiers, Châtellerault, Civray, Montmorillon, Lusignan ; puis en cinq arrondissements : Poitiers, Châtellerault, Loudun, Montmorillon et Civray. En 1926, les arrondissements de Loudun et Civray sont supprimés. Le premier est rattaché à celui de Châtellerault et le deuxième rejoint celui de Montmorillon.

La Seconde Guerre mondiale

Lors de la Seconde Guerre mondiale, le département accueille environ 54 000 réfugiés du département de la Moselle à partir du mois de septembre 1939, y compris l’École normale de Metz[2], en plus des réfugiés espagnols internés au camp de la route de Limoges à Poitiers. Il doit encore accueillir les réfugiés de Gironde en 1941, les enfants réfugiés de Seine-et-Oise (1942), les 30 000 Nantais victimes des bombardements de 1943[3], les habitants chassés de la zone côtière de Charente-Maritime en 1944[4]. En mai-juin 1940, le gouvernement belge s’installe à Poitiers, son parlement s’installant à Limoges[5]. Fin juin, le département fait l’objet d’une invasion étrangère pour la première fois depuis le XIVe siècle et est coupé en deux par la ligne de démarcation. 20 000 Allemands y stationnent[6].

Le camp de concentration des Nomades, proche de Poitiers, sur la route nationale 147, qui avait servi à recevoir les réfugiés Espagnols en 1939, est également utilisé par la Kommandantur de Poitiers dès la fin de 1940 pour y enfermer les Tsiganes. À partir du [réf. nécessaire], elle y parqua de façon provisoire les Juifs, avant de les acheminer vers le camp de Drancy. Très peu d’entre eux purent être sauvés, à cause de la très bonne collaboration de la Kommandantur et de la Préfecture. Au total, près de 1 600 Juifs furent envoyés vers Drancy à partir de ce camp, dont le rabbin Élie Bloch, mort à Auschwitz. Ce camp reçoit aussi les militantes communistes et les épouses de résistants et les réfractaires au STO à partir de janvier 1944[7].

Le premier réseau de Résistance organisé du département est le réseau Renard[8], du nom de son chef Louis Renard, qui le met en place à partir d’octobre 1940. Ce réseau, d’information essentiellement mais qui s’étendait, est démantelé par les Allemands aidés de la police française en août 1942[9]. Cent résistants sont arrêtés, et quinze meurent en Allemagne[10]. Parallèlement, les effectifs de la Résistance dans le département croissent, pour passer de 500 hommes mi-1943, à plusieurs milliers en juin 1944 (3 300 selon Calmon, 5 000 selon Stéphane Simonnet[11]). Les principaux maquis se trouvent dans le sud du département, où le bocage les favorise, et dans la forêt de Scévolles, au sud de Loudun. Les FTP rejoignent les FFI du colonel Chêne en juillet, qui atteignent des effectifs de 12 000 hommes en septembre. Aidés par les équipes Jedburgh et les SAS (deux commandos de 56 et 46 hommes), les FFI harcèlent les Allemands à la fin de la guerre.

Ces combats, souvent violents, opposent les FFI à la Milice et les troupes allemandes à partir du 10 juin et jusqu’au 15 août. Du 22 au 31 août, celles-ci abandonnent Poitiers (à la suite du débarquement de Provence), et la colonne Elster traverse la Vienne le 3 septembre[12]. Les Allemands ont fusillé 200 Poitevins ; 188 FFI sont morts au combat, 110 ont été blessés[13].

La reconstruction

À la fin de la guerre, des prisonniers de guerre sont répartis sur le territoire, parfois dans d’anciens camps allemands[14] :

- à la Chauvinerie : 7 300 PG ;

- à Rouillé : 900 officiers.

Emblèmes

Blason

|

Blasonnement :

« de gueules au pal ondé d’argent, accompagné de cinq châteaux d'or maçonnés de sable et donjonnés de trois tourelles de même, ordonnés en sautoir et brochant sur le tout. »

|

Climat

La Vienne possède un climat à forte dominance océanique. En effet sa position proche de l'Atlantique à l'ouest du continent européen lui assure un climat plutôt frais l'été et doux l'hiver. En témoigne la moyenne annuelle des températures du département de 14,4 °C. Pour ce qui est des précipitations, elles s'échelonnent de 600 mm à 850 mm suivant la position géographique au nord ou au sud du département. La durée d'insolation moyenne se situe proche de 1900 heures par an.

Quelques records

- Froid : −17,9 °C le 16 janvier 1985 ; année la plus froide : 1963.

- Chaleur : 40,8 °C le 27 juillet 1947 ; année la plus chaude : 2003.

- Précipitations max. en 24 h : 92,3 mm ; année la plus pluvieuse : 1960.

Économie

Ancienne manufacture d'armes créée en 1819 et fermée en 1968. Les bâtiments sont utilisés depuis cette date pour abriter un musée des archives de l'armement ainsi qu'une patinoire.

Démographie

Un département moyennement peuplé

Au dernier recensement de population, celui de 2013, le département de la Vienne compte 431 248 habitants[18],[19], ce qui le classe au deuxième rang en Poitou-Charentes, loin derrière la Charente-Maritime mais nettement devant les départements des Deux-Sèvres et de la Charente.

Sa densité de population qui s'établit à 62 hab./km2 en 2013 demeure cependant inférieure à celle de la région Poitou-Charentes qui, à la même date, s'établit à 69 hab./km2. Cette densité est largement inférieure à celle de la France métropolitaine qui est de 115 hab./km2. Il s'agit d'un département moyennement peuplé mais il existe à l'intérieur de ses limites de vrais contrastes de peuplement. En effet, la concentration de population est établie majoritairement le long de la vallée du Clain sur l'axe Poitiers-Châtellerault, qui constitue l'épine dorsale de la Vienne et le foyer principal des activités humaines et économiques.

Poitiers, la première ville et agglomération de Poitou-Charentes

Au dernier recensement officiel de population, celui de 2013[18], douze communes de plus de 5 000 habitants sont présentes dans la Vienne.

Parmi celles-ci, les six principales villes sont les suivantes :

Poitiers (87 427 hab.), Châtellerault (31 262 hab.), Chauvigny (7 086 hab.), Loudun (6 780 hab.), Montmorillon (6 197 hab.) et Neuville-de-Poitou (5 336 hab.).

Cinq autres sont des communes de l'agglomération de Poitiers, qui est la plus importante de la région Poitou-Charentes et qui rassemble 128 180 habitants en 2012[20] : Buxerolles (9 974 hab. en 2013), Saint-Benoît (7 096 hab.), Jaunay-Clan (5 952 hab.), Migné-Auxances (5 906 hab.), et Vouneuil-sous-Biard (5 424 hab.).

Dans l'agglomération de Châtellerault, qui rassemble 40 383 habitants en 2012[21] et qui se classe au cinquième rang des agglomérations de Poitou-Charentes, se situe Naintré avec 5 850 habitants en 2013.

Culture

Langage

Vers 1835, d'après Abel Hugo, les paysans de l'arrondissement de Châtellerault et d'une partie de celui de Montmorillon, parlaient un français incorrect, mêlé d'anciennes expressions du XVIe siècle, telles qu'on en trouve dans Amyot[22].

Concernant la prononciation de l'époque, Ils mouillaient comme les Italiens le [g] et le [l] réunis et prononçaient [ou] la plupart des [o]. Ils faisaient sentir fortement la lettre [e] dans tous les mots ou s'emploie la voyelle composée [eau] et supprimaient le [i] dans les terminaisons en -ien (comme dans soutien, chien, etc). D'autre part, leur manière de parler était très accentuée[22].

Tourisme

Politique

- Liste des députés de la Vienne

- Liste des sénateurs de la Vienne

- Liste des conseillers généraux de la Vienne

Composition politique

| Parti | Sigle | Élus | |

|---|---|---|---|

| Opposition (17 sièges) | |||

| Parti communiste français | PCF | 1 | |

| Parti Socialiste | PS | 16 | |

| Majorité (21 sièges) | |||

| Divers droite | DVD | 12 | |

| Union pour un mouvement populaire | UMP | 5 | |

| Union des démocrates et indépendants | UDI | 4 | |

| Président du Conseil Général | |||

| Bruno BELIN | |||

Administration

Environnement

- Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Vienne

- Environnement en Poitou-Charentes

- Eau en Poitou-Charentes

- Biodiversité en Poitou-Charentes

Transports

Le département gère les transports interurbains et les transports scolaires sur son territoire (à l'exclusion des périmètres de transport urbain de Châtellerault et Poitiers). Le réseau Lignes en Vienne est composé de 18 lignes qui irriguent quotidiennement le département.

Le réseau routier

Le département de la Vienne est desservi par l'A10, ce qui lui confère une position stratégique pour le tourisme bien que ce soit un département de transition entre le Nord de la France (Paris) et le Sud de la France (Bordeaux). Châtellerault, Chasseneuil-du-Poitou au nord de l'agglomération poitevine (Futuroscope) et Poitiers sont desservies par l'autoroute.

L'autoroute est venue doubler la Nationale 10 (voie Paris-Bayonne) qui traverse également le département. Les villes de Poitiers, Vivonne et Couhé sont notamment traversées. Au nord de Poitiers, la N10 a été déclassée en 2006 sous le nom de D910.

D'autres routes nationales partent de Poitiers : la N147 (Limoges) et la N149 (Nantes).

Le réseau ferroviaire

La caractéristique du réseau ferroviaire du département est de favoriser les relations avec l’ancienne région Poitou-Charentes et Paris tout en délaissant le bord du département. Ainsi, il n’y a aucune desserte voyageur entre Poitiers et Loudun. Cette situation entretient l’enclavement de cette partie du département. La ville de Loudun et uniquement reliée par TER à Thouars et à Tours.

L’axe économique de la Vienne : Poitiers-Châtellerault est très bien desservi puisque 8 gares ont été construites entre les deux villes. La ligne TER Poitiers-Tours qui les dessert propose en moyenne, par ailleurs, plus d’une dizaine de trajets aller/retour par jour. À ces dessertes, il faut rajouter celles assurées par les lignes de TGV Atlantique mais sur une voie ferrée classique.

Cette desserte ferroviaire est complétée par les lignes TER Poitiers-Angoulême, Poitiers-Niort et Poitiers-La Rochelle qui relient la Vienne aux autres départements limitrophes de Nouvelle-Aquitaine .

Le département dispose de 3 gares TGV : Châtellerault , Poitiers, et Futuroscope. Poitiers est ainsi à 1h30 environ de Paris-Montparnasse avec une vingtaine de trajets aller-retour assurés par jour.

La ligne LGV Sud Europe Atlantique, en cours de construction (la mise en service est prévue en 2017), va contribuer à rapprocher encore un peu plus la Vienne de Paris et de Bordeaux, la nouvelle capitale de la région. Il est prévu, à terme, de construire une LGV entre Poitiers et Limoges qui permettrait de relier les deux villes en 45 minutes. Les études ont été lancées en 2003 pour un projet dont la date de réalisation est sans cesse repoussée. Les travaux pourraient avoir lieu 2020 - 2022.

La LGV , attendu avec impatience, par l’ensemble des acteurs économiques du département pose de nombreuses questions quant à ses retombées économiques :

- Est-ce un véritable moyen pour le département d’assurer un nouvel essor économique ou une simple infrastructure qu’il est nécessaire de posséder pour éviter une marginalisation à terme du territoire au sein de la France et de l’Europe ?

- Quels sont les avantages escomptés à court et long terme ?

La desserte aéroportuaire

L'aéroport de Poitiers-Biard est la principale infrastructure de transport pour relier rapidement le département aux grandes régions économiques européennes. Il s’est développé réellement à partir de 2001 avec l’arrivée de compagnies à bas coûts et l’ouverture d’une ligne sur Londres.

Toutefois, il n’existe pas de véritable dynamique régionale autour de la question du développement de la desserte aéroportuaire et on constate la permanence de la coexistence de plusieurs aéroports de tailles très et trop modestes.

Notes et références

- « La préfète de Région remplacée par une préfète départementale », centre-presse.fr, (consulté le )

- Jean-Henri Calmon, Occupation, Résistance et Libération dans la Vienne en 30 questions, La Crèche, Geste éditions, coll. « 30 questions », , 63 p. (ISBN 2-910919-98-6), p. 7

- Jean-Henri Calmon, op. cit., p. 43

- Jean-Henri Calmon, op. cit., p. 8

- Jean-Henri Calmon, op. cit., p. 8-10

- Jean-Henri Calmon, op. cit., p. 16

- Jean-Henri Calmon, op. cit., p. 36-37

- « Le réseau Louis Renard », sur le site vrid-memorial.com, consulté le 16 septembre 2008.

- Jean-Henri Calmon, op. cit., p. 46-47

- Jean-Henri Calmon, op. cit., p. 50

- Stéphane Simonnet, Claire Levasseur (cartogr.) et Guillaume Balavoine (cartogr.) (préf. Olivier Wieviorka), Atlas de la libération de la France : 6 juin 1944- 8 mai 1945 : des débarquements aux villes libérées, Paris, éd. Autrement, coll. « Atlas-Mémoire », (1re éd. 1994), 79 p. (ISBN 978-2-746-70495-4 et 2-746-70495-1, OCLC 417826733, BNF 39169074), p. 40

- Jean-Henri Calmon, op. cit., p. 53-54

- Jean-Henri Calmon, op. cit., p. 54

- Jean-Paul Louvet, Les dépôts de P.G. de l'Axe en mains françaises, disponible en ligne [1], consulté le 3 octobre 2008

- Structure de la population du département de 1968 à l'année de la dernière population légale connue

- Structure de la population du département de 1968 à l'année de la dernière population légale connue

- Fiches Insee - Populations légales du département pour les années [ 2006], [ 2014]

- Populations légales 2013 sur le site de l'Insee, consulté le 28 janvier 2016.

- , tandis que la population totale s'établit à 442 696 habitants, cette dernière donnée est prise en compte par les administrations, notamment en vue du calcul de la DGF des communes lors de l'établissement du budget. Sur ce, consulter notamment la Base A.S.P.I.C. des départements / Site ASPIC des départements, intercommunalités, communes. Ce chiffre de population n'est généralement pas pris en compte pour des études démographiques ayant l'inconvénient de posséder des doubles comptes, c'est-à-dire des personnes comptées deux fois (exemple : lycéens et étudiants en internat, militaires dans une caserne, prisonniers dans une maison d'arrêt, malades dans un hôpital...).

- Unité urbaine de Poitiers (86601), sur le site de l'Insee, consulté le 28 janvier 2016.

- Unité urbaine de Châtellerault (86401), sur le site de l'Insee, consulté le 28 janvier 2016.

- Abel Hugo, France pittoresque ou description pittoresque, topographique et statistique des départements et colonies de la France, Paris, Delloye,

Voir aussi

Articles connexes

- Poitou

- Liste des communes de la Vienne

- Liste des anciennes communes de la Vienne

- Liste des cantons de la Vienne

- Liste des intercommunalités de la Vienne

- Liste de ponts de la Vienne

- Liste des monuments historiques de la Vienne

- Volontaires nationaux de la Vienne pendant la Révolution

Liens externes

- Préfecture

- (fr) Département de la Vienne: Les Comptes des Communes et des groupements à fiscalité propre : Données Individuelles Budget principal seul - Données consolidées "Budget principal et budgets annexes"

- Conseil départemental

- Le site officiel du tourisme dans la Vienne, au Pays du Futuroscope

- Archives départementales