« Érasme » : différence entre les versions

Annulation des modifications 108309338 de 166.62.169.57 (d) |

Érasme est né un 27 octobre, et non un 28. |

||

| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||

}} |

}} |

||

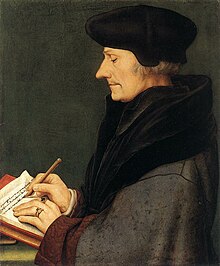

'''Érasme''', également appelé '''Érasme de Rotterdam''' (Desiderius Erasmus Roterodamus), né le [[28 octobre]] [[1469]] à [[Rotterdam]], comté de [[Hollande]], et mort le [[12 juillet]] [[1536]] à [[Bâle]], est un chanoine régulier de [[Augustin d'Hippone|saint Augustin]], [[philosophe]], écrivain latin, [[humanisme de la Renaissance|humaniste]] et [[théologie]]n des [[Pays-Bas bourguignons]], considéré comme l’une des figures majeures de la [[Renaissance (période historique)|Renaissance]] tardive. |

'''Érasme''', également appelé '''Érasme de Rotterdam''' (Desiderius Erasmus Roterodamus), né le [[28 octobre|27 octobre]] [[1469]] à [[Rotterdam]], comté de [[Hollande]], et mort le [[12 juillet]] [[1536]] à [[Bâle]], est un chanoine régulier de [[Augustin d'Hippone|saint Augustin]], [[philosophe]], écrivain latin, [[humanisme de la Renaissance|humaniste]] et [[théologie]]n des [[Pays-Bas bourguignons]], considéré comme l’une des figures majeures de la [[Renaissance (période historique)|Renaissance]] tardive. |

||

== Biographie résumée == |

== Biographie résumée == |

||

Version du 20 octobre 2014 à 03:41

| Naissance |

28 octobre 1466/1467/1469 Rotterdam |

|---|---|

| Décès |

Bâle |

| Activité principale |

| Langue d’écriture | latine |

|---|---|

| Mouvement | Humanisme de la Renaissance |

| Genres |

Œuvres principales

- Éloge de la Folie

- Colloques

- Adages

- Du Libre Arbitre

Érasme, également appelé Érasme de Rotterdam (Desiderius Erasmus Roterodamus), né le 27 octobre 1469 à Rotterdam, comté de Hollande, et mort le 12 juillet 1536 à Bâle, est un chanoine régulier de saint Augustin, philosophe, écrivain latin, humaniste et théologien des Pays-Bas bourguignons, considéré comme l’une des figures majeures de la Renaissance tardive.

Biographie résumée

Érasme est né le 28 octobre 1466 ou 1467 ou 1469, selon les biographes, à Rotterdam. Il est le fils illégitime d’un prêtre et d’une fille de médecin. Selon certains, son nom d'origine était Geert Geerts, ou encore Gerhard Gerhards[1], mais cela n'est pas prouvé[2].

En 1488, il prononce ses vœux chez les chanoines réguliers de saint Augustin à Steyn. C'est le 25 avril 1492 qu'il est ordonné prêtre. Il obtient par la même occasion une dispense de cours. L’évêque de Cambrai invite Érasme à le suivre dans ses déplacements comme secrétaire à partir de 1493. Il quitte le couvent. Il séjourne à Paris entre 1495 et 1499 où il aurait appris le grec. Il semble qu'il y ait également rencontré de nombreux humanistes.

Il écrit dans le même temps l’Enchiridion militis christiani (Le Manuel du soldat chrétien), sous l’inspiration du franciscain Jean Vitrier, alors gardien (supérieur) du couvent de Saint-Omer.

Entre 1499 et 1514, Érasme a parcouru l’Europe. En 1499, il séjourne pour la première fois en Angleterre, où il fait la connaissance de John Colet, chanoine de Saint-Paul, et Thomas More. Il se rend de nouveau en Angleterre entre 1505 et 1506. C'est entre 1506 et 1509 qu’Érasme séjourne en Italie. Il y devient docteur en théologie à l’université de Turin. Il fait à partir de 1509 son troisième séjour en Angleterre, chez Thomas More. Il y écrit L’Éloge de la Folie, publié à Paris deux ans plus tard.

En 1514, il va à la rencontre de l’imprimeur Johann Froben à Bâle et écrit l'Éducation d'un prince à l'intention du duc de Croÿ, précepteur du futur Charles Quint, puis il devient le conseiller de ce souverain entre 1517 et 1521, séjournant principalement à Louvain où il dirige le Collège des Trois Langues nouvellement fondé. En 1517 Léon X le dispense de porter l’habit monastique. Luther, fondateur du protestantisme, invite Érasme à le rejoindre, mais ce dernier refuse (1519)[réf. nécessaire].

Entre mai et octobre 1521, Érasme passe cinq mois à Anderlecht à ce qui est aujourd’hui la Maison d'Érasme, près de Bruxelles, chez son ami le chanoine Pierre Wichmans. Puis, entre 1521 et 1529, il va séjourner à Bâle, où il publie la majeure partie de son œuvre (Éditions et commentaires de presque tous les Pères de l’Église). En 1522, c'est la première édition des Colloques et la publication du De conscribendis epistolis (manuel d’épistolographie).

En 1524, Érasme attaque Martin Luther dans son De libero arbitrio (Essais sur le libre arbitre) ce à quoi Luther répond en 1526 par le De servo arbitrio. La polémique va continuer bien après.

En 1528, il publie Le Cicéronien, critique du purisme de certains auteurs de son époque comme Pietro Bembo qui figent la langue et refusent d'user d'un vocabulaire autre que celui de Cicéron pour décrire les réalités modernes. En 1529, la ville de Bâle entièrement acquise à la Réforme, il préfère s’installer à Fribourg-en-Brisgau où il écrit son dernier grand ouvrage : L’Ecclésiaste. En 1535, il fait son retour définitif à Bâle. La même année, le pape lui offre le cardinalat, qu’il refuse[réf. nécessaire].

Il meurt le à Bâle.

Biographie

Introduction

« Prince des humanistes », il est l’âme de la « République des Lettres » qui se met en place en Europe au début du XVIe siècle. Moine et prêtre hollandais, il améliore sa formation à Paris, puis auprès des humanistes anglais. Il avait été nommé en 1516, conseiller à la cour de Bourgogne[3] à Bruxelles auprès du prince Charles, titre qu’il conserva quand celui-ci devint empereur du Saint-Empire romain. Il se fixe à Bâle de 1521 à 1529, jusqu’à son départ pour Fribourg-en-Brisgau[4] en Suisse auprès de son éditeur. Il quittera Bâle, à la suite de désordres religieux, pour Fribourg, où il restera jusqu’en 1535. Il retourna enfin à Bâle en 1535 chez Froben pour surveiller son édition d’Origène. Il renonce à la carrière ecclésiastique pour se consacrer aux études. Il est en contact avec les savants de toute l’Europe par ses voyages et sa correspondance. Critique envers l’Église, il refuse de suivre les protestants parce qu’ils nient le libre arbitre de l’homme.

Enfance

Érasme était un enfant illégitime[5]. Son père Roger Gerard (en hollandais Geert), qui avait été calligraphe et copiste à Rome, se vit refuser le mariage du fait de sa condition et plus tard est devenu prêtre à Gouda. Sa mère, Margaretha Rogerius, est née à Anvers (Rutgers) et est fille d’un médecin de Mons. Toutefois, selon d’autres sources, entre autres une note du médecin Renier Snooy (1478-1537), Érasme serait né à Gouda. Un an avant cette naissance son père et sa mère avaient eu un autre enfant, Pierre[6].

Après quatre ans à Rotterdam, Érasme est parti pour Gouda. On lit sur une image gravée sur bois, « Goudæ conceptus, Roterodami natus » (conçu à Gouda, né à Rotterdam). C’est en tout cas aux Pays-Bas, à Deventer, qu’Érasme suit des études dans une école célèbre pour ses élèves distingués, et dirigée à l’époque par Alexander Hegius von Heek[7]. Ce dernier eut une grande influence sur les qualités d’humaniste d’Érasme par ses méthodes de travail et d’éducation. C'est dans cette école qu'il apprend le grec et le latin et, à l'âge de 17 ans, fabrique son nom sur un jeu de mots : Geert signifiant en hollandais « le désiré », il le traduit en latin par Desiderius et y ajoute Erasmus, « aimé » en grec, ainsi que Roterodamus pour rappeler son origine de Rotterdam.

Années de formation

Sa naissance illégitime n’empêcha pas ses parents de s’occuper de lui avec soin jusqu’à leur mort en 1483 de la peste comme il est d'usage de le prétendre à l'époque[8]. Ils lui donnèrent la meilleure éducation de l’époque dans des écoles monastiques ou semi-monastiques (collège de Deventer, envoyé par ses tuteurs au séminaire de Bois-le-Duc, couvent des chanoines réguliers de Sion, près de Delft, monastère de Stein). À l’âge de vingt-cinq ans, il fut admis à la prêtrise et prononça ses vœux monastiques, mais il ne semble pas qu’il ait exercé une activité de prêtre ; toute sa vie, le monachisme a été la cible principale de ses attaques lorsqu’il s’en est pris aux maux de l’Église[9].

Il continua ses études au collège de Montaigu de l’université de Paris, qui était alors le centre principal des études scolastiques, mais subissait déjà l’influence de la Renaissance italienne : par exemple, Fauste Andrelin y enseigna les belles-lettres. Érasme devint très ami de Fauste Andrelin.

Comme étudiant, Érasme choisit de mener une vie indépendante, sans se sentir lié par une nationalité, des liens académiques, des coteries religieuses ou ce qui aurait pu entraver sa liberté de pensée et d’expression littéraire. La langue latine, qui était alors d’un usage universel en Europe, lui permettait de se sentir partout chez lui. Il exerça surtout son activité à Paris, à Louvain, en Angleterre et à Bâle. Son séjour en Angleterre (le premier en 1499 sous l'impulsion de son élève William Mountjoy (en)) lui permit de nouer des amitiés durables avec les principaux maîtres de la pensée anglaise à cette époque agitée du règne d’Henri VIII : John Colet, Thomas More, Thomas Linacre et William Grocyn (les échanges de lettres entre Erasme et Thomas More, empreintes d'un grand humour, sont d'un ton étonnamment moderne) ; il séjourna au Queens’ College de Cambridge, où il est même possible qu’il ait été étudiant.

Vie active

Reconnu depuis toujours comme l’un des plus grands humanistes de la Renaissance, Érasme a toute sa vie défendu une conception évangélique de la religion catholique. Il a maintes fois critiqué l’attitude du clergé et des papes, dont les comportements lui semblaient en opposition avec les évangiles.

Auteur de nombreux écrits notamment de dialogues, dont le fameux Éloge de la Folie, Érasme a longuement voyagé en Europe, notamment en Angleterre et en Italie pour s’enrichir et développer sa conception humaniste de la chrétienté. Bien que ses idées et ses critiques à l’encontre du pape fussent proches de celles de Martin Luther, il n’a jamais voulu adopter ni encourager la réforme protestante, ne souhaitant pas créer de schisme à l’intérieur de l’Église, fidèle par là à son idéal de paix et de concorde.

Alors qu’il prépare le doctorat de théologie de la Sorbonne de 1495 à 1499, il gagne sa vie en travaillant comme précepteur. Il compose pour ses étudiants latinistes des modèles de lettres et travaille à l’élaboration d’une rhétorique épistolaire, d’abord en accord avec celle des humanistes italiens, mais appelée à connaître un développement extraordinaire qui aboutit en définitive à l’élévation de la lettre au rang de prose d’art. Influencé par les débats contemporains entre tenants du formalisme médiéval et partisans du néoclassicisme, et en réaction à la publication de la correspondance d’Ange Politien (1498), Érasme entreprend d’illustrer sa propre conception du genre. Ses manuels d’épistolographie, maintes fois plagiés à partir de 1499-1500, s’inscrivent dans la mouvance évolutive d’une synthèse des traditions classique et médiévale que le De conscribendis epistolis (1522) allait réaliser plus tard. L’attention accordée à l’épistolaire dans son Cicéronien (1528), dialogue satirique sur l’imitation vétilleuse de Cicéron, témoigne également de l’importance que revêt le genre à la Renaissance.

Épistolier infatigable, Érasme écrit des lettres à tout ce que l’Europe compte de princes, de grands ecclésiastiques, d’érudits renommés ou de disciples novices. Il affirme consacrer la moitié de ses journées à sa correspondance. On compte aujourd’hui plus de 600 correspondants dans toute l’Europe. En 1515-1516, résidant près de Bruxelles à Anderlecht, il rédige L'Institution du prince chrétien, destiné au jeune Charles de Habsbourg né à Gand et qui va devenir Charles Quint. De 1516 à sa mort, il publie plus d’une douzaine de recueils différents où sont associées ses propres lettres et celles de ses correspondants. Au total, c’est près de douze cents lettres qu’il donne à voir au public, pêle-mêle et sans égard pour la chronologie, ambitionnant d’illustrer à travers elles les ressources expressives du genre tout en projetant une image avantageuse de lui-même[réf. nécessaire] et de ses prises de position au sein de la République des Lettres.

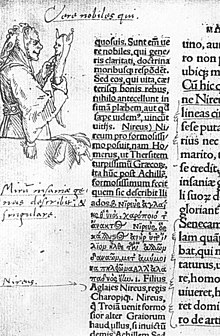

Grand admirateur des Elegantiæ de Lorenzo Valla, il compose à son tour un recueil d’expressions et de proverbes latins puisés chez les auteurs anciens, les Collections d'Adages (Collectanea Adagiorum), dont il se sert comme vade-mecum personnel, avec 818 adages lors de leur première publication à Paris en 1500 chez l'éditeur Jean Philippe. À ce petit recueil, qui continuera d’être publié sous le nom de Collectanea Adagiorum, feront suite les Chiliades d’Adages[10] (Chiliades Adagiorum, publiés à Venise en 1508), et qui comporteront jusqu’à 4151 adages dans l'édition de 1536. Chaque expression est diversement commentée, et cet exercice, qui permet à Érasme d’illustrer les rapports entre la littérature latine et grecque, est prétexte pour l’auteur à proposer ses analyses sur l’homme, la religion ou les sujets d’actualité. La première édition du recueil (1503) est régulièrement révisée par l’auteur (d’autant que des éditions parallèles voient rapidement le jour) et le recueil final comporte plus de quatre mille articles. Il vient d'en être donné une réédition complète avec traduction française en regard (Les Belles Lettres, 2011, voir ci-dessous).

Il est également l’auteur d’un manuel de Savoir-vivre à l’usage des enfants, aussi connu sous le nom de La Civilité puérile (De civilitate morum puerilium, 1530), destiné au prince Henri de Bourgogne. Cet ouvrage, qui a servi de référence pendant plusieurs générations, donne un bon témoignage de l’état des mœurs dans l’Europe du XVe siècle[11].

Revenu à Bâle pour surveiller la publication de l’Ecclésiaste, il se voit offrir de devenir cardinal par le pape Paul III. Il refuse.

Érasme est très affecté par l'exécution sur l'échafaud de son grand ami Thomas More, en août 1535. « Dans l'exécution de More je meurs moi-même un peu », écrit-il à un ami. « Nous étions deux amis ayant une seule âme entre nous. »[12] Lui-même meurt dans la nuit du 11 au 12 juillet 1536. Il est enterré dans la cathédrale de Bâle, aujourd’hui protestante. Le , ses livres sont brûlés publiquement à Milan en même temps que ceux de Luther.

La devise d'Érasme

Érasme s’était choisi comme devise[13] « Nulli concedo » (« Je ne fais de concessions à personne ») mais lorsqu’on lui en faisait le reproche, car elle semblait bien orgueilleuse, il répondait bien subtilement que ce n’était pas la sienne mais celle de Terminus, dieu antique représentant la mort ou le terme de la vie, et que c’était la mort et non Érasme qui parlait. En fait, Érasme portait comme sceau sur sa bague, une gemme antique représentant le dieu Bacchus, cadeau de son élève l’archevêque Alexandre Stuart, mais Érasme avait cru qu’il s’agissait du dieu Terminus, beau prétexte à une devise sans doute à double sens. Ce « memento mori » est représenté sur des gravures et elle figure entre autres sur la médaille où Quentin Metsys représenta Érasme[14].

Œuvre et pensée

L'Éloge de la Folie

Il s’agit d’une fiction burlesque et allégorique, qui doit peut-être quelque chose à l'œuvre De triumpho stultitiae de l'humaniste italien Faustino Perisauli de Tredozio (près de Forlì)[15]. Érasme y fait parler la déesse de la Folie et lui prête une critique virulente des diverses professions et catégories sociales, notamment les théologiens, les maîtres, les moines et le haut clergé mais aussi les courtisans dont nous avons une satire mordante. Cet auteur a excellé dans le genre satirique. Ainsi, il est l’auteur des Colloques : une satire piquante des mœurs de son époque qui souligne son esprit indépendant. Mais dans L’Éloge de la Folie, la satire s’élargit et dépasse l’époque de son auteur pour atteindre la société humaine en général. L'ouvrage sera mis à l'Index en 1557 lors de la Contre-Réforme.

Elle commence avec un savant éloge imité de l’auteur satirique grec Lucien, dont Érasme et Thomas More avaient récemment traduit l’œuvre en latin, un morceau de virtuosité dans le délire. Le ton devient plus sombre dans une série de discours solennels, lorsque la folie fait l’éloge de l’aveuglement et de la démence et lorsqu’on passe à un examen satirique des superstitions et des pratiques pieuses dans l’Église catholique ainsi qu’à la folie des pédants. Érasme était récemment rentré profondément déçu de Rome, où il avait décliné des avances de la Curie. Peu à peu la Folie prend la propre voix d’Érasme qui annonce le châtiment. L’essai se termine en décrivant de façon sincère et émouvante les véritables idéaux chrétiens.

Érasme et l'Europe

Érasme a milité pour la paix en Europe. Cet engagement européen est fondé sur son cosmopolitisme : « Le monde entier est notre patrie à tous », proclame-t-il dans la Querela pacis. Il est également fondé sur son pacifisme. La discorde sanglante qui divise les Anglais, les Allemands, les Français et les Espagnols lui semble une absurdité. « Pourquoi ces noms stupides nous séparent-ils, puisque le nom de chrétien nous unit ? »

Dans la biographie qu’il a consacrée à Érasme, Stefan Zweig commente : « au lieu d’écouter les vaines prétentions des roitelets, des sectateurs et des égoïsmes nationaux, la mission de l’Européen est au contraire de toujours insister sur ce qui lie et ce qui unit les peuples, d’affirmer la prépondérance de l’européen sur le national, de l’humanité sur la patrie et de transformer la conception de la Chrétienté, considérée en tant que communauté uniquement religieuse, en celle d’une chrétienté universelle, en un amour de l’humanité humble, serviable, dévoué[16]. »

En l’honneur d’Érasme, le programme européen d’échange pour les étudiants et les enseignants a été appelé Erasmus.

La traduction du Nouveau Testament

Érasme, de son vivant, est déjà reconnu dans l’Europe occidentale comme un des grands penseurs de son temps. Homme particulièrement instruit, il maîtrise le latin et le grec. Sa connaissance du grec le persuade que certaines parties de la Bible que l’on trouve dans la Vulgate latine n’ont pas été correctement traduites. Il décide donc de faire imprimer le Nouveau Testament grec, malgré les objections de ses amis comme Van Dorp pour qui ce serait miner la fondation de l’Église, déjà alors en si mauvais état. Pour réaliser ce Nouveau Testament (1516) grec, Érasme dispose de manuscrits grecs au nombre de six ou sept (Minuscule 1, 2, 817, 2814, 2815, 2816, 2817)[17]. Il en fait une nouvelle traduction latine pour faire voir les différences avec la Vulgate. Par la suite les Elzevier, une famille d’imprimeurs de Leyde, utilisent le texte grec d’Érasme en écrivant au-dessous du titre Textus receptus. Cette publication rejoint en grande partie les critiques sur lesquelles repose la réforme de Luther : l’Église catholique l’accuse, lui et ses partisans, de connivence avec Luther. À ce reproche d’avoir pondu l’œuf de l’hérésie, il répond que ce n’était pas son intention et que ce n’était pas lui le responsable de l’éclatement de l’Église.

Érasme mystificateur ?

En 1530, Érasme, dans sa quatrième édition des œuvres de saint Cyprien, introduit un traité De duplici martyrio ad Fortunatum, qu'il attribue à saint Cyprien et présente comme ayant été retrouvé par hasard dans une ancienne bibliothèque. Ce texte, proche des ouvrages d'Érasme, aussi bien pour le fond (hostilité à la confusion entre vertu et souffrance) que pour la forme, et dont on ne connaît aucun manuscrit, contient des anachronismes flagrants, comme une allusion à la persécution de Dioclétien, persécution bien postérieure à la mort de saint Cyprien. En 1544, le dominicain Henricus Gravius dénonce l'ouvrage comme inauthentique et en attribue la paternité à Érasme ou à un imitateur d'Érasme. Au XXe siècle, l'hypothèse d'une fraude d'Érasme était rejetée a priori par la plupart des grands érasmiens, par exemple Percy S. Allen, mais elle est adoptée par des universitaires comme Anthony Grafton[18].

Œuvres

Éditions originales

- Stultitiae laus / Μωρίας ἐγκώμιον. Paris, 1511

- In Acta Apostolorum paraphrasis ERASMI Roterodami, nunc primun recens & nata & excusa. 1524.

- Parabolæ sive similia… Lyon, Sébastien Gryphe, 1528.

- Dialogus de recta latini graecique sermonis pronuntatione, 1528.

- De morte declamatio… in genere consolatorio. Lyon, Sébastien Gryphe, 1529.

- Modus orandi Deum. Lyon, Sébastien Gryphe, 1529.

- D. Erasmi Roterodami epistolae duae recens conditae et aeditae ; Ejusdem Erasmi, responsio ad epistolam apologeticam incerto autore proditam nisi quod titulus forte fictus habebat Per ministros verbi ecclesiae argentoratentis, Coloniae, 1530 lire en ligne sur Gallica

- De sarcienda ecclesiae concordia : deque sedandis opinionum dissidiis, cum aliis nonnullis lectu dignis. Paris, Christian Wechelus Chrétien Wechel, 1533.

- De Immensa Dei Misericordia. Virginis et martyris comparatio per eundem. Paris, Christianus Wechelus Chrétien Wechel, 1534.

- Erasmi Roterodami Liber cum primis pius, De præparatione ad mortem. Paris, Christianus Wechelus Chrétien Wechel, 1534.

- Exomologesis, per Des. Erasmum Roterodamum recognita diligenter & aucta. Paris, Christianus Wechelus Chrétien Wechel, 1534

- Adagiorum chiliades quatuor, et sesquicenturia ex postrema autoris recognitione. Ad Hæc Henrici Stephani animadversiones in Erasmicas quorumdum Adagiorum expositiones, Lyon, Sébastien Gryphe, 1541, puis 1559, Johannis Andreae, Francofierti (Francfort), 1670.

- Opus eruditissimum divi Ireanei episcopi lugdunensis, in quinque libros digestum, in quibus mire retegit & consutat veterum haereseon impias ac portentosas opiniones, ex vetustissimorum codicum collatione quantum licuit Des. ERASMI roterodami opera emenda. Parisiis, Apud Audoënum Parvum, 1563.

- Apophthegmatum ex optimis utriusque linguae scriptoribus. Lyon Sébastien Gryphe, 1541.

- Epitome adagiorum D. Erasmi Roterodami, in locos digesta communes, singulari fide recognita, & multis aucta locis, in quibus antea manca videbatur. Huic adiecta proximè, Pars altera auctorum sane multorum, qui proverbia post Erasmum ediderunt. Parisiis, apud Aegidium Beys, 1583.

- Enchiridion Militis Christiani. Ejusdemque oratio de virtute amplectenda. Ludguni Batavirum, Apud. Andr. Clouquium, 1624

- Querela Pacis iundique gentium ejectæ prostigatæque. Lugduni Batavorum, Ioannis Maire, 1641.

- Consultatio de Bello Turcis inferendo. Opus cum cura recens editum. Lugduni Batavorum, Ioannis Maiore, 1643.

- Desiderii Erasmi Roterodami Colloquia familiaria. In usum studiosæ iuventutis cum notis accuratioribus M. Nicolai MERCIER. Parisiis, apud Claudium Thiboust, 1656.

- L’Éloge de la Folie, Compose en forme de Declamation, Avec quelques Notes de Listrius, & les belles figures de Holbenius : le tout sur l Original de l Académie de Bâle. Pièce qui, représentant au naturel l Homme tout defigure par la Sotise, lui aprend [sic] agreablement a rentrer dans le bon Sens & dans la Raison : Traduite nouvellement en Francois Par. Mr. Gueudeville. Dernière Édition, revue, corrigee & augmentee de nouveau, avec une table des matieres fort ample & tres-exacte. 1731.

Éditions et traductions modernes en français

- Enchiridion militis christiani ; trad. André-Jean Festugière. Paris : J. Vrin, 1971. (Bibliothèque des textes philosophiques). (ISBN 978-2-7116-0235-3). <traduction seule>

- Colloques, traduction et présentation d’Étienne Wolff, deux volumes, Imprimerie nationale, Paris 1992 (publié avec le concours du CNRS).

- Les adages pythagoriciens d’Érasme, traduits pour la première fois du latin par Alain van Dievoet, dans Anderlechtensia, Bruxelles, 1992.

- Exomologèse ou manière de se confesser, traduit pour la première fois du latin par Alain van Dievoet, dans Le Folklore brabançon, numéro spécial Bruxelles, 1992.

- Réponse de Dés. Érasme de Rotterdam contre le libelle d’un homme fiévreux, traduit pour la première fois du latin par Alain Alain van Dievoet en 1990 d’après l’édition d’avril 1529, dans Anderlechtensia no 69, p. 6 à 16 et no 70, p. 23 à 33, septembre et décembre, 1993.

- Apologie d’Érasme de Rotterdam contre Edouard Lee, traduite pour la première fois du latin par Alain van Dievoet, Bruxelles, La lettre volée, 1997.

- Diatribe: Du libre arbitre, dans Martin Luther Du serf arbitre, présentation, traduction et notes par Georges Lagarrigue, Paris, Gallimard, collection « folio essais », 2001.

- Consultation des plus utiles sur la guerre à mener contre les Turcs, traduit pour la première fois du latin par Alain van Dievoet, Bruxelles, Éditions du Hazard, 2006.

- L’Éponge d’Érasme contre les éclaboussures de Hutten, traduit pour la première fois du latin par Alain van Dievoet, dans Anderlechtensia, Bruxelles, à partir du no 71 de mars 1994 (réponse au livre de Ulrich von Hutten, L’Expostulation, ou plainte de Ulrich de Hutten contre Érasme de Rotterdam, prêtre et théologien, traduite pour la première fois en français par Alain van Dievoet et publiée à partir du numéro 99 de mars 2001 de la revue belge Anderlechtensia).

- Louange de la Sottise, traduit nouvellement d’après l’édition de 1511 de Strasbourg et annoté par Alain van Dievoet, Bruxelles, Éditions du Hazard, 2008.

- Guerre et paix dans la pensée d’Érasme, textes choisis et présentés par Jean-Claude Margolin, traductions variorum, Paris, Aubier-Montaigne, 1973.

- Les Colloques, traduits par Jarl-Priel, 4, Paris, À l’enseigne du Pot cassé, 1934-1936.

- L’Éloge de la Folie, suivi de la Lettre à Dorpius, traduction de Pierre de Nolhac et annotations de Maurice Rat, Paris, Garnier, 1936.

- La Philosophie chrétienne, traductions de Pierre Mesnard, Paris, Vrin, 1970.

- De ratione studii, traduction de Jean-Claude Margolin, dans, Bulletin de l’Association Guillaume Budé, 3, 1976.

- La Correspondance d’Érasme et de Guillaume Budé, traduit par M-M. de la Garanderie, Paris, Vrin, 1967.

- Correspondance, sous la direction d’Aloïs Gerlo, 12 tomes, Paris et Bruxelles, 1967-1984.

- Œuvres choisies, traductions par Jacques Chomarat, Paris, le Livre de Poche classique, 1991.

- Éloge de la folie. Adages. Colloques. Réflexions sur l’art, l’éducation, la religion, la guerre, la philosophie. Correspondance. Édition établie par Claude Blum, André Godin, Jean-Claude Margolin et Daniel Ménager. Paris, Robert Laffont, collection « Bouquins », 1992.

- Les Adages, édition complète bilingue, sous la direction de Jean-Christophe Saladin, 5 vol., Paris, Les Belles Lettres, collection « Le Miroir des Humanistes », 2011. (ISBN 978-2-251-34605-2)

- La langue, introduction, traduction et notes de Jean-Paul Gillet, Genève, Labor & Fides, 2002. (ISBN 2-8309-1044-3)

- Des apophtegmes à la polyanthée : Érasme et le genre des dits mémorables, édition, traduction et étude par Louis Lobbes, H. Champion, 2013 (ISBN 9782745324252)

Notes et références

- Adrian Room, Dictionary of Pseudonyms : 13,000 Assumed Names and Their Origins, p. 165

- Erasmus, Johan Huizinga, Ed. Ad Donker, Rotterdam, 2001, p. 28

- L. Gautier Vignal, Érasme, Paris, Payot, 1936, p. 151 et p. 174 :

« Érasme, qui avait été nommé, quelques mois auparavant, membre du conseil de prince Charles, etc. ». - L. Gautier Vignal, op. cit., p. 218 : « À l’automne de 1521, Érasme arrivait à Bâle accueilli avec honneur, comme il l’avait été précédemment, par les magistrats, le clergé, les membres de l’Université. »

- Cf. Margolin in Dictionnaire Érasme, art. Famille, dans Blum et al. coll. Bouquins.

- Pierre Mesnard, Érasme ou le Christianisme critique, Seghers, , p. 7

- Selon A. Godin (Dictionnaire in Érasme (2000), art. Devotio moderna), Érasme y aurait été au contact de l’enseignement des Frères de la vie commune par l’intermédiaire d’un professeur issu de cette communauté, Jean Synthen.

- Claude-Henry du Bord, La philosophie, Eyrolles, , p. 178

- Jean-Christophe Saladin, « Érasme », La Marche de l'Histoire, 12 mars 2012

- Texte complet des Chiliades d’Adages d’Érasme : http://sites.univ-lyon2.fr/lesmondeshumanistes/category/adages-erasme/

- Voir Norbert Elias, La Civilisation des mœurs, qui analyse longuement cet ouvrage.

- Mary Purcell, The quiet companon, Pierre Favre, Chicago, Loyola Univ. Press, 1970, p. 59.

- Concernant la devise d’Érasme, lire : Alain van Dievoet, Concedo Nulli, dans, « Miscellanea Jean-Pierre Vanden Branden : Erasmus ab Anderlaco », Bruxelles, Archives et bibliothèques de Belgique, 1995.

- Jean-Claude Margolin, « ERASMUS (1467?–1536) », Prospects:the quarterly review of comparative education (Paris, UNESCO: International Bureau of Education), vol. XXIII, no 1/2, 1993, p. 333–352, en ligne, qui renvoie à A. Gerlo, Érasme et ses portraitistes : Metsijs, Dürer, Holbein, Nieuwkoop, B. de Graaf, 1969, et à L. Smolderen, « Quentin Metsys, médailleur d’Érasme », in Scrinium Erasmianum, II, dir. J. Coppens, Leiden, Brill, vol. II, 1969, p. 513–325. Voir aussi Jean Claude Margolin, Otto Herding, Jean Lebeau, Erasme, l'Alsace, et son temps, Palais de l'Université, , p. 11

- Voir par exemple Jean Claude Margolin, Neuf années de bibliographie érasmienne, 1962-1970, Paris, Vrin, 1977, p. 85 (notice sur Ijsewijn-Jacobs, J. et J., « De Triumphus Stultitiae van Faustinus Perisauli en de Laus Stultitiae van Erasmus », dans Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 1964, p. 241-250), [lire en ligne].

- Stefan Zweig, Érasme. Grandeur et décadence d’une idée Paris, Grasset, p. 87–88.

- (en) W. W. Combs, Erasmus and the textus receptus, DBSJ 1 (printemps 1996), 45.

- Anthony Grafton, Faussaires et critiques, Les Belles Lettres, 2004, p. 53-54. Fernand Halleyn, « Le fictif, le vrai et le faux », dans Jan Herman et al. (dir.), Le Topos du manuscrit trouvé, p. 503 à 506, [lire en ligne], éd. Peeters, Louvain - Paris, 1999. L'attribution à Érasme a été soutenue par F. Lezius, « Der Verfasser des pseudocyprianischen Tractates De duplici martyrio : Ein Beitrag zur Charakteristik des Erasmus », dans Neue Jahrbücher für Deutsche Theologie, IV (1895), p. 95-100; par Silvana Seidel Menchi, « Un'opera misconosciuta di Erasmo ? », dans Rivista storica italiana, XC (1978), p. 709-743; et par Neil Adkin, « The Use of Scripture in the Pseudo-Cyprianic De duplici martyrio, dans Giornale italiano di filologia, 47, 1995, p. 219-248. Voir recension de l'article de N. Adkin par François Dolbeau dans Revue des études augustiniennes, 44 (1998), Chronica Tertullianea et Cyprianea, p. 307-339, en ligne.

Annexes

Bibliographie

- Marie Barral-Baron, L'Enfer d'Erasme. L'humaniste chrétien face à l'histoire, Droz, 2012.

- Marcel Bataillon, Érasme et l'Espagne - Recherches sur l'histoire spirituelle du XVIe siècle, 1937 (thèse), réédition augmentée et corrigée de 1991, Droz, 1998,

- Yvonne Charlier, Érasme et l’amitié d’après sa correspondance, Paris, Les Belles-Lettres, 1977.

- Bernard Cottret, Thomas More, Paris, Tallandier, 2012.

- André Godin, « L’enfant bâtard et la langue du père », Bulletin de l’Association d’étude sur l’humanisme, la réforme et la Renaissance 1982 (15-2), p. 83–94.

- André Godin, Érasme, lecteur d’Origène, Genève, Droz, 1982.

- Léon Halkin, Érasme parmi nous, éd. Fayard, 1987

- Jean-Claude Margolin, Érasme précepteur de l’Europe, Paris, Julliard.

- Stefan Zweig, Érasme, grandeur et décadence d’une idée, éd. Lgf, 2008 (rééd.)

- Karel Vereycken, Comment la folie d'Érasme sauva notre civilisation

- Jean-Louis Antoine Alfred Gilly, Érasme de Rotterdam, sa situation en face de l'Église et de la libre pensée, 1879

- (it) Lorenzo Cortesi, Esortazione alla filosofia. La Paraclesis di Erasmo da Rotterdam', Ravenne, SBC Edizioni, 2012, (ISBN 978-88-6347-271-4)

- (ca) Pep Mayolas, Erasme i la construcció catalana d'Espanya, Barcelone, Llibres de l'Índex, 2014

Articles connexes

Liens externes

- (la) Exemplaires numérisés d’exemplaires du XVIe siècle de divers ouvrages d’Érasme sur le site des Bibliothèques virtuelles humanistes.

- (fr) Présentation dans une perspective d’exploitation pédagogique d’extraits de textes d’Érasme sur le site Cliotexte.

- (la) Texte latin intégral des Adages.

- (fr) Audiolivre : Érasme, Éloge de la folie

- Philosophe de la Renaissance

- Philosophe néerlandais

- Philosophe catholique

- Philosophe du XVIe siècle

- Humaniste de la Renaissance

- Écrivain de langue latine

- Helléniste néerlandais

- Bibliste

- Épistolier

- Théologien du XVe siècle

- Théologien du XVIe siècle

- Théologien pré-réformateur

- Théologien catholique néerlandais

- Histoire de la Réforme

- Naissance en 1466

- Décès en 1536

- Traducteur de la Bible

- Bâle

- Naissance à Rotterdam

- République des Lettres

- Personnalité enterrée en Suisse