« Europe » : différence entre les versions

m robot Ajoute: si:යුරෝපය |

m Révocation des modifications de 81.80.125.231 (retour à la dernière version de D952) |

||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Voir homonymes|Europe (homonymie)}} |

{{Voir homonymes|Europe (homonymie)|Européen (homonymie)}} |

||

{{Confusion|Union européenne}} |

{{Confusion|Union européenne}} |

||

{{Infobox Continent |

{{Infobox Continent |

||

| nom=Europe |

| nom = Europe |

||

| carte=Europe |

| carte = Europe orthographic Caucasus Urals boundary (with borders).svg |

||

| légende=Localisation de l'Europe |

| légende = Localisation de l'Europe. |

||

| superficie= |

| superficie = 10180000 |

||

| population= |

| population = 743000000 |

||

| pays = [[Géographie de l'Europe|50]] |

|||

| pays=51 |

|||

| langues = [[albanais]], [[allemand]], [[anglais]], [[basque]], [[biélorusse]], [[bosnien]], [[bulgare]], [[catalan]], [[croate]], [[danois]], [[espagnol]], [[estonien]], [[finnois]], [[français]], [[géorgien]], [[grec]], [[groenlandais]], [[hongrois]], [[islandais]], [[italien]], [[Judéo-espagnol|ladino]], [[letton]], [[lithuanien]], [[luxembourgeois]], [[macédonien]], [[maltais]], [[monténégrin]], [[néerlandais]], [[norvégien]], [[polonais]], [[portugais]], [[romanche]], [[roumain]], [[russe]], [[serbe]], [[serbo-croate]], [[slovène]], [[slovaque]], [[suédois]], [[tchèque]], [[tchétchène]], [[turc]], [[ukrainien]], [[yiddish]]<!-- Merci de limiter aux langues officielles et/ou nationales --> |

|||

| dépendances=2 |

|||

| fuseaux_horaires = [[UTC−01:00|UTC-1]] ([[Açores]])<br>[[UTC+05:00|UTC+5]] ([[Russie]]) |

|||

| langues=[[albanais]], [[allemand]], [[anglais]], [[espagnol]], [[français]], [[grec]], [[hongrois]], [[italien]], [[néerlandais]], [[polonais]], [[portugais]], [[roumain]], [[russe]], [[langues scandinaves]], [[serbo-croate]], [[ukrainien]] |

|||

| villes_majeures = [[Amsterdam]], [[Anvers]], [[Athènes]], [[Barcelone]], [[Belgrade]], [[Berlin]], [[Birmingham]], [[Bratislava]], [[Bruges]], [[Bruxelles]], [[Bucarest]], [[Budapest]], [[Chișinău]], [[Copenhague]], [[Cologne]], [[Cracovie]], [[Dublin]], [[Florence]], [[Francfort-sur-le-Main]], [[Genève]], [[Glasgow]], [[Hambourg]], [[Helsinki]], [[Istanbul]], [[Kiev]], [[La Haye]], [[Lille]], [[Lisbonne]], [[Ljubljana]], [[Londres]], [[Lyon]], [[Madrid]], [[Manchester]], [[Marseille]], [[Milan]], [[Minsk]], [[Moscou]], [[Munich]], [[Naples]], [[Oslo]], [[Paris]], [[Podgorica]], [[Porto]], [[Prague]], [[Pristina]], [[Reykjavik]], [[Riga]], [[Rome]], [[Rotterdam]], [[Saint-Pétersbourg]], [[Sarajevo]], [[Séville]], [[Skopje]], [[Sofia]], [[Stockholm]], [[Strasbourg]], [[Tallinn]], [[Tbilissi]], [[Tirana]], [[Toulouse]], [[Valence (Espagne)|Valence]], [[Varsovie]], [[Venise]], [[Vienne (Autriche)|Vienne]], [[Vilnius]], [[Zagreb]], [[Zurich]] |

|||

| fuseaux_horaires=UTC-1 ([[Açores]])<br />UTC+5 ([[Russie]]) |

|||

| fleuve = [[Danube]], [[Dniepr]], [[Don (fleuve)|Don]], [[Douro]], [[Elbe (fleuve)|Elbe]], [[Èbre]], [[Garonne]], [[Guadalquivir]], [[Loire]], [[Meuse (fleuve)|Meuse]], [[Oder]], [[Oural (fleuve)|Oural]]<ref group=alpha>Le fleuve n'est situé en Europe qu'à moitié. En effet, il forme une partie de la frontière avec l'[[Asie]], la rive droite étant européenne, la rive gauche asiatique.</ref>, [[Pô]], [[Rhin]], [[Rhône]], [[Seine]], [[Tage]], [[Tamise]], [[Tibre]], [[Vistule]], [[Volga]], [[Weser]] |

|||

| villes_majeures=[[Liste des aires urbaines d'Europe]] |

|||

| altitude = {{unité|5642|m}}, [[Elbrouz]], {{Russie}} |

|||

}} |

}} |

||

L’'''Europe''' est un [[territoire]] considéré conventionnellement comme un [[continent]], délimité à l’ouest par l’[[océan Atlantique]] et la [[mer du Groenland]], au nord par l’[[océan Arctique]]. Sa limite méridionale est marquée par la [[mer Méditerranée]] et le [[détroit de Gibraltar]] qui la sépare de l'[[Afrique]], tandis que la [[mer de Marmara]] (avec les [[Dardanelles]] et le [[Bosphore]]) et la [[mer Noire]] marquent sa frontière avec l'[[Asie de l'Ouest]]. Sa limite à l'est, fixée par [[Pierre Ier le Grand|Pierre le Grand]] aux monts [[Oural]], au fleuve [[Oural (fleuve)|Oural]], à la côte nord-ouest de la [[mer Caspienne]] et au [[Caucase]] est la limite traditionnellement retenue, mais reste, faute de séparation claire et précise, l'objet de controverses sur l'appartenance ou non d'un certain nombre de pays au continent européen. Géographiquement, l'Europe peut être considérée aussi comme une partie des [[supercontinent]]s de l'[[Eurasie]] et de l'[[Afro-Eurasie]]. |

|||

L’'''Europe''' est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité occidentale du [[Eurasie|continent eurasiatique]], voire comme une des sous-parties du super-continent de l’[[Afro-Eurasie]], selon le point de vue. Elle est parfois qualifiée de « Vieux Continent », par opposition au « [[Nouveau Monde]] » (l'[[Amérique]]). L'Europe est formée par les cultures de différents pays qui possèdent des influences et un héritage communs. À ce titre, elle est une communauté de peuples, qui tend à se constituer politiquement, avec l'[[Union européenne]], et un espace de [[civilisation]] forgé par une [[histoire]] millénaire<ref>[[Yves Charles Zarka]], [http://www.cairn.info/revue-cites-2003-1-page-3.htm « Quelles frontières pour l’Europe ? »], ''Cités'', PUF, p. 3 à 6.</ref>. |

|||

Dans son acception la plus commune, le continent européen couvre une superficie d’environ {{unité|10180000|km|2}} et a une population d’environ {{unité|743|millions d’habitants}} : les [[Européens]]. Il s'agit du deuxième plus petit continent couvrant un peu moins de 4 % des terres émergées. |

|||

== Étymologies == |

|||

On peut distinguer cinq grandes régions géographiques : l'[[Europe de l'Ouest]], l'[[Europe centrale]], l'[[Europe du Sud]], l'[[Europe de l'Est]] et l'[[Europe du Nord]]. L'Europe comprend une diversité de climats : un climat tempéré sur la majorité de sa surface, du fait de l'influence de l'océan Atlantique Nord-Est et de la [[mer Méditerranée]] et un climat de type continental à l'est de la [[Pologne]] orientale. Elle connaît aussi un [[climat océanique]] froid, voire polaire, dans ses régions les plus septentrionales, et un climat subtropical humide dans les [[Balkans]] autour de la [[mer Noire]]. Arrosé par de nombreux fleuves et rivières, le continent n'est pas en stress hydrique. |

|||

[[Fichier:Antonio Carracci - Rape of Europa.jpg|thumb|upright=1.0|''L'Enlèvement d'Europe'', [[Antonio Carracci|Antonio Marziale Carracci]]. <br />L'enlèvement de la nymphe [[Europe fille d'Agénor|Europe]] par [[Zeus]] sous la forme d'un taureau est un mythe, qui donnera nom à un continent et à des peuples.]] |

|||

L'Europe recouvre une grande [[biodiversité]] et a été pionnière dans les [[Écologie politique|questions environnementales]]. |

|||

[[Europe fille d'Agénor|Europé]] (en grec ancien, ''Eurṓpē'') aurait, selon la [[mythologie grecque]] comme parents [[Agénor]], roi de [[Tyr]], et [[Téléphassa]], qui eurent quatre enfants : Europé étant la seule fille. Celle-ci avait donc trois frères : [[Cadmos]], [[Phénix fils d'Agénor|Phénix]] et [[Cilix (mythologie)|Cilix]].<br /> |

|||

Une autre tradition ferait d'Europé la sœur de [[Libyé]].<br /> |

|||

D'autre part, dans la mythologie grecque, plusieurs Europé sont connues : |

|||

* [[Europe fille de Tityos|Europé, fille du géant Tityos]] ; |

|||

* la mère de [[Niobé]] ; |

|||

* la fille de Nil, une épouse de [[Danaé]] ; |

|||

* selon [[Hésiode]], [[Europe (Océanide)|Europé l'Océanide]] est l'une des trois mille nymphes d'[[Océan]] et de [[Téthys]] ; |

|||

* dans l'[[Iliade]], Europé est la fille de Phœnix, ascendant du peuple [[phénicie]]n. |

|||

* dans les œuvres d'[[Homère]], {{grec ancien|Εὐρώπη}} n'est donc pas un terme géographique mais une reine mythologique de [[Crète]]. |

|||

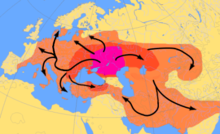

Le peuplement s'est effectué de manière continue depuis {{unité|1,8|ou=2|millions}} d'années, des [[Glaciations quaternaires|cycles glaciaires]] et interglaciaires créant des périodes d'isolement géographique à l'origine d'une différenciation des formes anciennes du [[Homo|genre ''Homo'']] sur le continent à partir d'une espèce commune apparue en [[Afrique]]. Arrive ensuite ''[[Homo sapiens|Sapiens]]'', également né en Afrique, qui remplace l'espèce d'origine européenne qu'est [[Homme de Néandertal|Néandertal]], et « toutes les autres humanités » à partir de {{nombre|70000|ans}} avant l'ère commune. |

|||

C'est le mythe d'[[Europe fille d'Agénor|Europe]], d'origine crétoise, qui récite l'enlèvement divin d'Europé. Cette légende raconte que la princesse phénicienne jouait sur le bord de mer lorsque [[Zeus]] se métamorphosa en un taureau blanc pour la séduire et l'emporter sur l'île de Crète. Elle y aurait donné naissance à trois fils : [[Minos]], [[Rhadamanthe]] et [[Sarpédon]]. Zeus maria ensuite Europé à [[Astérion]], futur roi de Crète, qui éleva les fils de Zeus. |

|||

La population européenne se [[Sédentarisation|sédentarise]] entre {{nombre|7500|et=8000|ans}} avant J.-C., par l'effet de diffusion de populations et de techniques apparues sur le plateau d'[[Anatolie]] vers {{nombre|11000|ans}} avant J.-C. et pratique l'[[agriculture]] à partir de {{nombre|5000|ans}} avant J.-C. Des hypothèses [[Linguistique|linguistiques]] et [[Archéologie|archéologiques]] ainsi que des études [[Génétique|génétiques]] récentes accréditent la thèse d'un peuplement de l'ensemble du continent par des populations de l'est de l'Europe qui seraient les locuteurs du [[Indo-européen commun|proto-indo-européen]], langue-mère de la quasi-totalité des [[Langues en Europe|langues européennes]]. |

|||

Selon [[Hérodote]], elle fut à l’origine de la dénomination d’un continent que, pourtant, elle n’abordera pas. En effet, Europé passa d'Asie Mineure en Crète, et de Crète en [[Lycie]]. Alors qu'il refusait le vieux mythe crétois, Hérodote considérait l'Europe, qu'il assimile de préférence à la Grèce, comme un prolongement en opposition avec la [[Libye]], l'Afrique, et l'Asie. En plus de sa localisation, Hérodote soupçonne vigoureusement l'assignation au continent européen du nom d'une phénicienne{{refnec}}. |

|||

Les peuples [[germains]] apparaissent {{nombre|2000|ans}} avant J.-C. au nord de l'Europe, les peuples [[celtes]] s'étendant quant à eux à partir de {{nombre|1200|ans}} avant J.-C. sur la majeure partie du territoire, du bassin des [[Carpates]] à l’est de la [[France]]. |

|||

[[Fichier:Thraciae-veteris-typvs.jpg|thumb|upright=1.0|Carte de la Thrace antique indiquant la province d’Europe.]] |

|||

C'est la [[Grèce]], avec sa brillante civilisation de l'[[époque classique]] ({{-sp-|V|-|IV}}), qui doit être considérée comme le berceau culturel de l'Europe. Après l'[[époque hellénistique]], l'Europe voit [[Empire romain|Rome]] commencer son expansion au {{-s-|IV}} et atteindre son apogée au {{s-|II}}. Le continent est alors divisé entre le monde romain et celui des barbares (Celtes, Germains et Slaves). L'influence romaine s'inscrit dans la culture, via la langue latine, ainsi que dans l'usage de l'espace via les voies romaines et l'urbanisation, sur un vaste territoire borné au nord par le [[mur d'Hadrien]] et à l'Est par le Rhin et le Danube, et qui s'étend par ailleurs en Afrique et en Asie. |

|||

Cependant, le nom « Europe » attira l'attention et fut analysé sous divers angles et controversé. <br /> |

|||

L’analyse la plus répandue de ce mot le considère comme une composition des mots grecs ''eurýs'' ({{grec ancien|εὐρύς}}, « large »), la racine Ok, « œil » ; ''ṓps'', « le [[regard]] », qui finit par se généraliser dans le sens d'« aspect ».<br /> |

|||

La première mention connue du mot provient néanmoins d'une stèle [[Assyrie|assyrienne]] qui distingue les rivages de la [[mer Egée]] par deux mots [[Phénicie|phéniciens]] : ''Ereb'', le « couchant », et ''Assou'', le « levant ». L'origine des noms grecs ''Eurôpê'' et ''Asia'' se trouve vraisemblablement dans ces deux termes sémitiques<ref>« L’Europe et son mythe : à la poursuite du couchant » de Michael Barry, ''Revue des Deux Mondes'', novembre-décembre 1999 {{ISBN|2-7103-0937-8}}.</ref>. Les marins phéniciens désignaient ainsi les deux rives opposées de la Grèce actuelle et de l'Anatolie (Ἀνατολή signifiant pareillement, en grec, le ''levant''). En grec, dans un hymne à Apollon datant d’environ 700 avant notre ère, ''Eurôpê'' représente encore, comme ''Ereb'', le simple littoral occidental de l’Égée. La mythologie grecque perpétue l’origine [[sémitique]] du mot en en faisant le nom d’une princesse phénicienne. |

|||

L'Europe est ainsi le berceau de la [[civilisation gréco-romaine]], qui a donné le jour à la [[Histoire du monde occidental|civilisation occidentale.]] Le christianisme s'y diffuse à partir du {{s-|I}}. |

|||

Dans son acception géographique, le mot a signifié d'abord la Grèce continentale. La première fois que le terme « Europe » est mentionné dans les écrits pour désigner un continent, c'est vers 590 avant J.-C par Hésiode dans sa ''[[Théogonie]]''. Depuis l'année 500 avant J.-C, sa signification comprend toutes les terres au Nord{{référence nécessaire}}. |

|||

En {{date|395|apJC=o}}, l'Empire romain est définitivement scindé en deux, l'[[Empire byzantin|Empire romain d'Orient]] seul perdurant (jusqu'au milieu du {{s-|XV}}) tandis que l'[[Empire romain d'Occident]] se délite dès le {{s-|V}} sous l'effet des attaques des peuples germains, appelées les [[invasions barbares]]. |

|||

Au {{s|I|er}}, [[Varron (écrivain)|Varron]]<ref>''De Lingua Latina'', 5, 31.</ref> évoque une bipartition du monde au niveau du [[Bosphore]], les parties situées au nord-ouest du détroit constituant l’Europe, celles situées au sud-est, l’[[Asie]]. |

|||

Plusieurs tentatives furent faites pour reconstituer l'Empire romain d'Occident : celles de [[Charlemagne]], des souverains du [[Saint-Empire romain germanique]], d’{{souverain2|Otton Ier (empereur du Saint-Empire)}} en [[962]] à [[Charles Quint]] au {{s-|XVI}}, voire de {{souverain2|Napoléon Ier}}. |

|||

Au {{IVe siècle}} après J.-C., le mot « [[Europe (province romaine)|Europe]] » désigne l’une des six provinces du [[Diocèse (Rome antique)|diocèse]] de [[Thrace]], et son territoire correspond approximativement à celui de la Thrace orientale turque actuelle. |

|||

Le morcellement féodal prévalut au Moyen Âge, avec toutefois l'élaboration d'une civilisation commune aux Européens autour de la foi chrétienne. |

|||

Selon [[John Hale]], le mot « Europe » existait déjà avant le {{XVIe siècle}} pour désigner un continent distinct de l’Afrique et de l’Asie, mais il n’était connu que des lettrés. L’utilisation du mot par les habitants de l’Europe ne s'est généralisée qu’à partir du {{XVIe siècle}}, c’est-à-dire lorsque la [[Renaissance (période historique)|Renaissance]] était déjà bien engagée. Cependant, lors de la Renaissance, les lettrés n'utilisaient pas le terme d'« Europe » pour désigner la ''[[forma mentis]]'' qu'elle prenait d'elle-même. |

|||

Des [[État-nation]]s se constituèrent ensuite progressivement, et leurs rivalités entraînèrent des guerres importantes au fil des siècles, de la [[Guerre de Cent Ans|guerre de Cent ans]] aux guerres du {{s-|XX}}. |

|||

== Géographie de l’Europe == |

|||

L'unité religieuse fut également perdue, un premier [[Séparation des Églises d'Orient et d'Occident|schisme]] séparant en 1054 les chrétiens d'Occident (catholiques) des chrétiens de l'Est de l'Europe (orthodoxes). La [[Réforme protestante]] entraîna un deuxième schisme à partir du {{s-|XV}} et de nombreuses [[Guerres de Religion (Europe)|guerres de religion]], notamment en France, entre catholiques et protestants. |

|||

{{Article détaillé|Géographie de l'Europe}} |

|||

L'Europe est toutefois, à partir de la [[Renaissance]], à l'origine de plusieurs bouleversements historiques majeurs. La [[Époque moderne|période moderne]] voit l'invention de l'imprimerie, la première alphabétisation de masse à la suite de la Réforme protestante et la découverte de nouveaux continents lors des [[grandes découvertes]]. Elle voit le [[siècle des Lumières]] et est à l'origine de la diffusion du [[capitalisme marchand]] puis de la [[révolution industrielle]]. Elle invente des formes politiques nouvelles, nées des révolutions [[Glorieuse Révolution|anglaise]] et [[Révolution française|française]]. |

|||

[[Fichier:Europe satellite globe.jpg|200px|thumb|[[Image]] [[Satellite artificiel|satellitaire]] de l'Europe.]] |

|||

[[Fichier:Simplified Languages of Europe map.svg|thumb|250px|right|Carte linguistique de l'Europe.]] |

|||

[[Fichier:First.Crusade.Map.jpg|thumb|Cartes historiques Europa [[1000]].]] |

|||

Du {{sp-|XVI|au|XX}}, elle colonise par peuplement l'ensemble du [[Amérique|continent américain]]. Par ailleurs, plusieurs de ses nations établissent des [[Empire colonial|empires coloniaux]] dans la quasi-totalité de l'[[Afrique]], l'[[Océanie]] et de grandes parties de l'[[Asie]] jusque dans les années 1950-1960. |

|||

Les [[limites de l'Europe|limites terrestres de l'Europe]] ont toujours été imprécises dans leur partie [[est]] car il n'existe pas de limite clairement définie, de relief, ou de mer venant clairement scinder l'[[Eurasie]]. De plus, il ne faut pas confondre les notions d'Europe géographique et territoriale, d'une part, et celle de zone d'influence de la culture occidentale, d'autre part, ces notions étant surtout politiques (certains pensent d'ailleurs à ce propos qu'à l'instar du [[Commonwealth]] britannique, l'[[Union européenne]] pourrait être définie selon l'étendue de la culture euro-occidentale à travers le monde). |

|||

C'est en Europe également que prennent naissance les deux [[Guerre mondiale|guerres mondiales]] et que se produit la [[Shoah]]. La [[Seconde Guerre mondiale]], qui a laissé l'Europe exsangue, fait perdre à l'Europe son hégémonie mondiale et enclenche un mouvement de [[décolonisation]]. Pendant la [[Guerre froide]], le continent est divisé en deux blocs séparés par un [[rideau de fer]], celui de l'Ouest et celui de l'Est, idéologiquement opposés. Le bloc occidental, zone d'influence américaine, connaît un essor économique rapide et met en place les premières étapes d'une [[union européenne]], économique puis politique, qui va croissant dans le nombre des États membres, en intégrant en particulier un certain nombre d'ex-pays de l'Est après l'effondrement du bloc soviétique. |

|||

Dans la vision purement géographique, l'Europe est usuellement séparée de l'[[Asie]] à l'[[est]] par le [[Oural|massif de l'Oural]] et le [[Oural (fleuve)|fleuve Oural]]. Au sud-est, la [[mer Caspienne]], le massif du [[Caucase]], la [[mer Noire]] et le [[Bosphore|détroit du Bosphore]] la séparent du [[Proche-Orient]]. Au sud et au sud-ouest, la [[Méditerranée]] et le [[détroit de Gibraltar]] séparent l'Europe de l'[[Afrique]]. Le continent est bordé à l'[[ouest]] par l'[[océan Atlantique]] et au [[nord]] par l'[[Arctique]]. Sont considérées européennes l'[[Islande]] (située géologiquement sur la séparation Europe-Amérique), et les principales îles de la Méditerranée ; le cas de [[Chypre]] est toutefois particulièrement sujet à débat, à la fois sur les plans géographique, culturel, politique et historique. |

|||

== Étymologie == |

|||

Les cas de la [[Russie]] et de la [[Turquie]] sont emblématiques du [[hiatus]] politico-géographique. Ces deux nations ayant la plus grande partie de leur territoire en Asie (Russie), et Moyen-Orient (Turquie), le plan politique ne recoupe pas le « plan » géographique premier. Ainsi, si la Russie est occidentale par sa culture, son histoire et une part de son territoire, son centre de gravité fait d'elle un quasi-continent, s'étendant du [[Océan Pacifique|Pacifique]] jusque dans l'Europe. Le cas est plus complexe pour la Turquie, celle-ci possédant la majeure partie de son territoire au Moyen-Orient, et possédant par l'histoire une culture mixte entre la culture occidentale et moyen-orientale. |

|||

Deux origines concurrentes du mot « Europe » ont été proposées<ref>{{Article |langue=fr |prénom1=Francisco |nom1=Diez De Velasco |titre=Les Mythes d'Europe. Réflexions sur l'Eurocentrisme |périodique=Mètis. Anthropologie des mondes grecs anciens |volume=11 |année=1996 |doi=10.3406/metis.1996.1050 |lire en ligne=http://www.persee.fr/doc/metis_1105-2201_1996_num_11_1_1050 |pages=123-132 (p. 125)}}.</ref>. |

|||

La première fait provenir ce nom de l'usage par les marins [[phénicien]]s des deux mots ''Ereb'', le couchant, et ''Assou'', le levant pour désigner les deux rives opposées de la [[mer Égée]] : d'une part la [[Grèce]] actuelle et d'autre part l'[[Anatolie]] ({{grec ancien|Ἀνατολή|Anatolḗ}} signifie pareillement, en grec, le ''levant''). La première mention connue de ces mots [[Langues sémitiques|sémitiques]] se trouve sur une stèle [[assyrie]]nne qui distingue ''Ereb'', la nuit, le [pays du soleil] couchant, et ''Assou'', le [pays du soleil] levant. Selon [[Michael Barry (écrivain)|Michael Barry]], les deux mots sont probablement à l'origine des deux noms grecs ''Eurôpè'' et ''Asia'' dans leur acception géographique antique<ref name="barry">{{Article |langue=fr |auteur1=[[Michael Barry (écrivain)|Michael Barry]] |titre=L’Europe et son mythe : à la poursuite du couchant |périodique=Revue des deux Mondes |mois=novembre-décembre |année=1999 |isbn=978-2-7103-0937-6 |lire en ligne=http://www.revuedesdeuxmondes.fr/article-revue/leurope-et-son-mythe-a-la-poursuite-du-couchant/ |pages=111}}.</ref>. En grec, dans un hymne à Apollon datant d’environ 700 avant notre ère, ''Eurôpè'' représente encore, comme ''Ereb'', le simple littoral occidental de l’Égée<ref name="barry" />. C'est également le nom de la princesse de Tyr enlevée par Zeus. Néanmoins, cette étymologie sémitique est critiquée<ref>{{Ouvrage |langue=fr |auteur1=Odile Wattel de Croizant |auteur2=Gérard A. Montifroy |titre=Du mythe à la géopolitique |sous-titre=Europe entre Orient et Occident |éditeur=[[Éditions L'Âge d'Homme|L'Âge d'Homme]] |année= |isbn= |présentation en ligne=https://books.google.cz/books?id=BXd81HIuTAwC&pg=PA79&dq=mot+Europe+%C3%A9tymologie}}.</ref>, la proposition étant considérée par d'autres comme improbable ou indéfendable{{note|groupe=alpha|texte=Martin Litchfield West déclare que « phonologiquement, la correspondance entre le nom de l'Europe et toute forme de mot sémitique est très mauvaise<ref>{{Ouvrage |langue=en |auteur1=[[Martin Litchfield West|M. L. West]] |titre=The East face of Helicon |sous-titre=West Asiatic elements in Greek poetry and myth |lieu=Oxford |éditeur=[[Oxford University Press|Clarendon Press]] |année=1997 |pages totales=662 |passage=451 |isbn=0-19-815221-3}}.</ref> ».}}{{,}}{{note|groupe=alpha|texte={{Ouvrage |langue=en |auteur1=Ernest Klein |titre=A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language |volume=I |titre volume=A-K |éditeur=[[Elsevier (éditeur)|Elsevier]] |année=1966 }} ; l'étymologie retenue par Klein concernant l'Europe se singularise par ses conclusions « optimistes » selon P. G. W. Friedrichsen<ref>{{Article |langue=en |auteur1=G. W. S. Friedrichsen |titre=Reviews. A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language |périodique=The Review of English Studies. New Series |volume=18 |numéro=71 |mois=8 |année=1967 |doi=10.1093/res/XVIII.71.295 |pages=295 |nature article=recension}}.</ref>.}}. |

|||

Une {{refnec|citation célèbre de [[Paul Valéry]]}} résume bien l'ambiguïté de la délimitation stricte des frontières est et sud-est de l'Europe, puisqu'il décrit l'Europe comme le « petit cap du continent asiatique ». Par ailleurs, il a proposé sa propre définition de l'Europe : ce serait l'ensemble des régions ayant subi la triple influence : |

|||

* de l'[[hellénisme]] ([[philosophie]], raison, république et démocratie, art et technique, science, humanisme) ; |

|||

* de la romanité ([[latin]], importance du [[droit]], rapport essentiel aux textes et à l'écriture, gestion administrative des territoires, impérialisme expansif) ; |

|||

* du [[christianisme]] ([[monothéisme]], valeurs morales de pardon et d'amour de son prochain, missionarisme moral expansif) ; |

|||

le tout formant depuis la [[Renaissance (période historique)|Renaissance]] le fonds culturel commun de la philosophie humaniste européenne. |

|||

[[Fichier:Antonio Carracci - Rape of Europa.jpg|thumb|upright|''L'Enlèvement d'Europe'', [[Antonio Carracci]]. L'enlèvement de la [[nymphe]] [[Europe fille d'Agénor|Europe]] par [[Zeus]] sous la forme d'un taureau est un mythe, qui donnera son nom à un continent.]] |

|||

Quelques îles de l'Atlantique ([[Madère]], [[Îles Canaries|Canaries]], [[Açores]]), que la géographie ne rattache pas à ce continent, sont considérées comme européennes par l'origine de leur peuplement et de leur [[culture]]. C'est aussi le cas du [[Groenland]], qui appartient au [[Danemark]]. Certaines anciennes puissances coloniales d'[[Europe de l'Ouest|Europe occidentale]] ont conservé quelques territoires en dehors du continent dont les habitants sont européens, et intégrés à différents niveaux au sein de l'Union européenne, comme par exemple les [[France d'outre-mer|départements et territoires d'outre-mer]] pour la [[France]]. |

|||

La seconde est grecque. Dans la mythologie grecque, plusieurs « Europe » sont connues, [[Europe fille de Tityos|Europe, fille du géant Tityos]] ; la mère de [[Niobé (fille de Tantale)|Niobé]] ; la fille de Nil, une épouse de [[Danaé]] ; selon [[Hésiode]], [[Europe (Océanide)|Europe l'Océanide]] est l'une des trois mille nymphes d'[[Océan]] et de [[Téthys (mythologie)|Téthys]] ; dans l’''[[Iliade]]'', Europe est la fille de Phœnix, ascendant du peuple [[phénicie]]n. {{Grec ancien|Εὐρώπη|Eurṓpē}} provient de deux mots grecs : {{Grec ancien|εὐρύς|eurús}}, « large, vaste »<ref>{{lien web |auteur=Anatole Bailly ; 2020 : Hugo Chávez, Gérard Gréco, André Charbonnet, Mark De Wilde, Bernard Maréchal & contributeurs|titre=Le Bailly |date=2020 |url=https://bailly.app/eurus |consulté le=1 janvier 2024}}.</ref>, et {{Grec ancien|ὄψ|óps}}, « regard, vue »<ref>{{lien web |auteur=Anatole Bailly ; 2020 : Hugo Chávez, Gérard Gréco, André Charbonnet, Mark De Wilde, Bernard Maréchal & contributeurs|titre=Le Bailly |date=2020 |url=https://bailly.app/ops_(2) |consulté le=1 janvier 2024}}.</ref>. Le terme signifie « [celle qui a] de grands yeux » et devient un prénom féminin, donné à plusieurs personnages mythologiques grecs, et notamment à la fameuse [[Europe fille d'Agénor|princesse Europe]] enlevée par [[Zeus]] déguisé en taureau.<!-- Selon [[Jean Haudry]], ce doublet du nom féminin ''Eurôpè'' désigne la « terre »{{refnec}}.--> [[Hérodote]] fait remarquer que la [[Europe fille d'Agénor|jeune princesse]] ne pose jamais le pied sur le continent du côté grec désigné par le terme géographique ''{{lang|grc-Latn|Eurṓpē}}'' puisque [[Zeus]] la dépose en [[Crète]]<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Europe, mythologie |url=https://www.universalis.fr/encyclopedie/europe-mythologie/ |éditeur=Encyclopædia Universalis en ligne |consulté le=3 janv. 2018}}.</ref>. |

|||

L'Europe a une superficie d'un peu plus de 10 millions de [[kilomètre carré|kilomètres carrés]], précisément {{formatnum:10392855}} km². Cela représente un tiers de l'[[Afrique]] ou un quart de l'[[Asie]] ou de l'[[Amérique]]. |

|||

De nos jours, les institutions de l'Union européenne retiennent et propagent l'affirmation selon laquelle le nom du continent viendrait de la mythique [[Europe fille d'Agénor|Europe]] enlevée par Zeus<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=La princesse Europe |url=http://www.strasbourg-europe.eu/la-princesse-europe,14756,fr.html |éditeur=Centre d'information sur les institutions européennes}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Les billets en euros. Le mythe d'Europe |url=http://www.nouveaux-billets-euro.eu/Les-billets-en-euros/Le-mythe-d-Europe |éditeur=Banque centrale européenne}}.</ref>{{,}}{{note|groupe=alpha|texte=En [[grec ancien]] {{grec ancien|Εὐρώπη}} / {{Langue|grc-Latn|''Eurṓpē''}}), personnage mineur de la [[mythologie grecque]], fille d’[[Agénor fils de Poséidon|Agénor]], roi de [[Tyr]], et de [[Téléphassa]], et sœur de [[Cadmos]], Phénix et [[Cilix (mythologie)|Cilix]]<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=L'Europe « géographique » de l'Antiquité |url=https://www.universalis.fr/encyclopedie/europe-histoire-de-l-idee-europeenne/1-l-europe-geographique-de-l-antiquite/ |éditeur=Encyclopædia Universalis en ligne}}.</ref>.}}{{,}}<ref>{{Article |langue=fr |auteur1=Albert Deman |titre=L'Euro et l'Antiquité européenne, grecque et romaine |périodique=L'antiquité classique |volume=72 |année=2003 |doi=10.3406/antiq.2003.2526 |lire en ligne=http://www.persee.fr/doc/antiq_0770-2817_2003_num_72_1_2526 |pages=245-260}}.</ref>. |

|||

On peut distinguer cinq grandes régions géographiques : |

|||

* [[Europe de l'Ouest]] ; |

|||

* [[Europe centrale]] ; |

|||

* [[Europe du Sud]] ; |

|||

* [[Europe de l'Est]] ; |

|||

* [[Europe du Nord]]. |

|||

== Géographie == |

|||

L'organisation de l'espace montre un cœur économique, la « [[banane bleue]] » ou [[mégalopole européenne]], qui comprend notamment l'[[Europe rhénane]] ainsi que les périphéries européennes. |

|||

[[Fichier:Europe geographique grande.jpg|thumb|Carte de l'Europe géographique présentant les reliefs.]] |

|||

{{Article détaillé|Géographie de l'Europe|Géologie de l'Europe}} |

|||

=== Limites géopolitiques === |

|||

Les frontières orientales de l'Europe sont avant tout politiques : la limite de l'Oural est due aux cartographes du tsar [[Pierre Ier de Russie|Pierre I{{er}} ''le Grand'']] au {{XVIIIe siècle}}. De même, la frontière fut déplacée des hautes crêtes du [[Caucase]] vers la [[mer Caspienne]] au début du {{S-|XIX|e}} pour justifier l'annexion de la [[Géorgie (pays)|Géorgie]] et de l'[[Arménie]] dans l'[[Russie impériale|empire russe]]. D'un point de vue plus scientifique, si l'on se réfère à la [[tectonique des plaques]], l'Europe et la partie continentale de l'[[Asie]] ne sont qu'un seul et même continent, dénommé [[Eurasie]]. Aussi, quelques [[Géographie|géographes]] éminents, tels qu' [[Alexander von Humboldt]], considéraient-ils l'Europe comme une simple [[presqu'île]] de l'[[Asie]]. |

|||

Selon [[Jean Haudry]], ''Europē'' est initialement une désignation de la Grèce continentale par opposition au [[Péloponnèse]], aux îles et à la [[Thrace]]. Ce serait seulement à partir des [[guerres médiques]], que le terme s'oppose à l'Asie (qui ne désigne que l'[[Anatolie|Asie Mineure]]) et à la [[Libye antique|Libye]] (l'Afrique) pour s'appliquer au continent européen, dont les limites demeurent inconnues<ref>{{lien web|auteur=[[Jean Haudry]]|url=http://etudesindoeuropeennes.fr/articleContent/564|titre= Vues nouvelles sur la tradition indo-européenne dans la Grèce ancienne|site= etudesindoeuropeennes.fr|date= 2009}}</ref>. |

|||

L'usage fait de l'Europe un continent{{note|groupe=alpha|L'Europe n'est pas ''[[Liste de locutions latines#S|stricto sensu]]'' un continent qui se définit comme « une très grande masse de terres entourée par des océans » ou « une vaste étendue de terre d'un seul tenant ». Depuis l'avènement de la [[géophysique]] dans la seconde moitié du {{s-|XX}}, l'Europe n'est, du point de vue [[Géographie|géographique]], que « ce petit cap de l'Asie » selon l'expression de [[Paul Valéry]], le continent « physique » étant l'[[Eurasie]]. Cependant, la définition géographique est souvent amendée selon des critères faisant appel à des habitudes historiques et culturelles (influence de la vision européocentrique qui se reflète dans le [[Projection de Mercator|planisphère de Mercator]] centré sur l'Europe), si bien qu'on retrouve certains systèmes de continents qui considèrent l'Europe et l'Asie comme deux continents, alors que l'Eurasie ne forme qu'une étendue de terre<ref>{{Ouvrage |auteur1=[[Christian Grataloup]] |titre=L'invention des continents |sous-titre=comment l'Europe a découpé le monde |éditeur=Larousse |année=2009 |passage=22 |isbn=}}.</ref>.}} mais il s'agit, si l'on considère la [[plaque eurasiatique]], de la partie occidentale (une [[péninsule]]<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Europe |url=http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Europe/184804 |site=[[Éditions Larousse|larousse.fr]]}}.</ref>) d'un super-continent<ref name="EU-geol">{{Lien web |langue=fr |auteur1=Jean Auboin |auteur2=Pierre Rat |titre=Europe. Géologie |url=https://www.universalis.fr/encyclopedie/europe-geologie/ |éditeur=Encyclopædia Universalis en ligne}}.</ref>. Cela entraîne que les [[limites de l'Europe|limites terrestres de l'Europe]] ont donc toujours été imprécises à l'[[est]] car il n'existe pas de relief ou de mer venant clairement scinder l'[[Eurasie]]. Les frontières géographiques de l'Europe sont donc plus politiques que physiques<ref>{{Article |langue=fr |titre=L'invention des continents |nature article=recension de l'ouvrage de Roger Brunet, éd. Larousse |périodique=M@ppemonde |numéro=96 |année=2009 |lire en ligne=https://mappemonde-archive.mgm.fr/num24/librairie/lib09402.html}}.</ref>. |

|||

Dans la vision purement anthropologique du {{s-|XX|e}}, « la pensée classique des anthropologues » étendait « le substratum biologique des populations européennes au-delà des frontières politiques de l'Europe » et établissait « d'abord la présence d'une commune humanité » sans établir « une conjonction entre identité politique, identité culturelle et identité biologique »<ref>Gilles Boëtsch et Jean-Noël Ferrié, ''Identité politique, identité raciale : L'impossible construction des frontières de l'Europe'', Hermès, nº 23-24, 1999, {{p.}}195</ref>. L'Europe anthropologique comprenait donc non seulement l'Europe géographique mais aussi toutes les populations « europoïdes » du pourtour méditerranéen (Proche et Moyen-Orient, Afrique du Nord). Ainsi pour [[Marc Sauter]] « les frontières que tracent le géographe et l'historien ne signifient pas grand-chose... En fait, sur le plan anthropologique, l'Europe déborde largement les mers méridionales, la chaîne du Caucase et les steppes russes pour englober toute une humanité. Racialement, l'Europe est partout où la peau de l'homme est blanche »<ref>Marc Sauter, ''Les Races de l'Europe (1952)'', Payot, 1952, {{p.}}179-180</ref>. |

|||

Pour les Grecs, l'Europe ne s'étendait pas {{citation|au-delà du [[Bosphore]] et des rives occidentales de la [[mer Noire]]}}<ref name="EU-geog">{{Lien web |langue=fr |auteur1=Pierre-Jean Thumerelle |auteur2=Jacqueline Beaujeu-Garnier |auteur3=Catherine Lefort |titre=Europe. Géographie |url=https://www.universalis.fr/encyclopedie/europe-geographie/ |éditeur=Encyclopædia Universalis en ligne}}.</ref>. Jusqu'au règne du [[tsar]] [[Pierre Ier le Grand|Pierre le Grand]] (1682-1725), la limite orientale de l'Europe est fixée au fleuve Tanaïs (actuel [[Don (fleuve)|Don]]){{sfn|Hale|2003|p=27-29}}. Pierre le Grand mène une politique de réorientation de l'[[Empire russe]] vers l'Europe, en fondant [[Saint-Pétersbourg]] capitale ouverte sur la [[mer Baltique]] et en chargeant [[Vassili Tatichtchev]] de déplacer vers l'[[est]] la frontière de l'Europe. Ce dernier choisit le massif de l'[[Oural]] et le [[Oural (fleuve)|fleuve Oural]]<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Limite(s) |url=http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/limite |site=[[Géoconfluences]] |éditeur=ENS Lyon}}.</ref>. Au sud-est, la [[mer Caspienne]], le massif du [[Caucase]], la [[mer Noire]] et le [[Bosphore|détroit du Bosphore]] séparent l'Europe du [[Proche-Orient]]. Au sud et au sud-ouest, la [[Mer Méditerranée|Méditerranée]] et le [[détroit de Gibraltar]] séparent l'Europe de l'[[Afrique]]. Le continent est bordé à l'[[ouest]] par l'[[océan Atlantique]] et au [[nord]] par l'[[Arctique]]. Sont considérées comme européennes l'[[Islande]] (située géologiquement sur la séparation Eurasie-Amérique<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=L'Islande, une île sur la dorsale médio-atlantique |url=http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosgeol/01_decouvrir/01_extension/01_terrain/05a.htm |série=Géomanips, les mouvements de la Terre |éditeur=CNRS}}.</ref>) et les principales îles de la Méditerranée ; le cas de [[Chypre (île)|Chypre]] est toutefois particulièrement sujet à débat, à la fois sur les plans géographique, culturel, politique et historique<ref>{{Article |langue=fr |auteur1=Jean-François Drevet |titre=Chypre et l’Union européenne (UE) |périodique=EchoGéo |date=3 décembre 2013 |doi=10.4000/echogeo.13658 |lire en ligne=http://journals.openedition.org/echogeo/13658}}.</ref>. |

|||

[[Fichier:Europe geographique grande.jpg|thumb|center|600px|Carte de l'Europe géographique présentant les reliefs.]] |

|||

* [http://www.wikimapia.org/#y=48866700&x=2333300&z=3&l=2&m=a&v=2 Vue satellite avec Wikimapia] |

|||

Les cas de la [[Russie]], de la [[Géorgie (pays)|Géorgie]] et de la [[Turquie]] sont emblématiques du hiatus politico-géographique. Ces nations ayant la plus grande partie de leur territoire en [[Asie]], le plan politique ne recoupe pas le « plan » géographique premier. Ainsi, si la Russie est européenne par sa culture, son histoire et une part de son territoire, son centre de gravité fait d'elle un quasi-continent, s'étendant du [[Océan Pacifique|Pacifique]] jusque dans l'Europe. Ensuite, la Géorgie conserve un territoire de part et d'autre du [[Caucase]] qui atteint la [[mer Noire]]. Le cas est plus complexe pour la Turquie, celle-ci possédant la majeure partie de son territoire en Asie, et possédant par l'histoire une culture mixte entre la culture européenne et moyen-orientale. |

|||

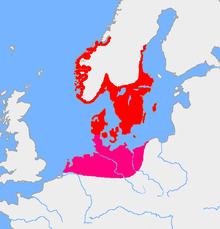

Le [[Groenland]], qui appartient au [[Danemark]], est politiquement et culturellement rattaché à l'Europe bien que géographiquement situé en [[Amérique du Nord]]. |

|||

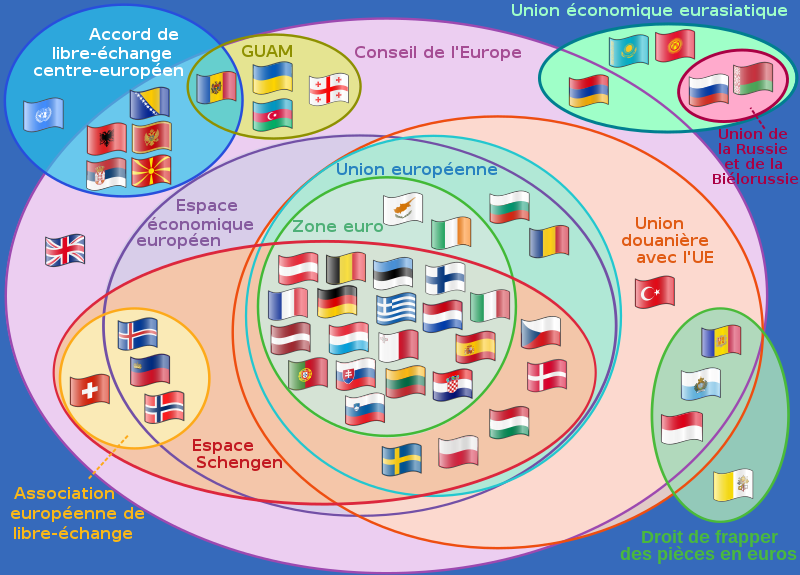

Certains territoires, les [[Région ultrapériphérique|régions ultrapériphériques]], font partie de l'[[Union européenne]] quoique étant situés en dehors du continent (la communauté autonome espagnole des îles Canaries, les cinq départements et régions d'outre-mer français, la collectivité d'outre-mer française de Saint-Martin et les deux régions autonomes portugaises de Madère et des Açores)<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=La politique régionale et les régions ultrapériphériques |url=http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/themes/outermost-regions/ |éditeur=Commission européenne}}.</ref>. |

|||

L'Europe a une superficie d'un peu plus de {{unité|10 millions}} de kilomètres carrés ({{unité|10392855 km2}}<ref>{{Lien web |titre=La planète en chiffres |url=http://www.ecoles.cfwb.be/argattidegamond/Bo%C3%AEte%20%C3%A0%20outils/Plan%C3%A8te%20en%20chiffres.htm |site=www.ecoles.cfwb.be |consulté le=2022-05-08}}</ref>). Cela représente un tiers de l'[[Afrique]], un quart de l'[[Asie]] et de l'[[Amérique]]. Il s'agit du plus petit continent couvrant un peu moins de 4 % des terres emergées<ref>{{Ouvrage|auteur1=Bernard Jenner|titre=Encyclo Junior Hachette|lieu=Paris|éditeur=[[Hachette Livre|Hachette]]|année=2004|pages totales=562|passage=222|isbn=9782011681591|consulté le=20 juin 2023}}</ref>. |

|||

On peut distinguer cinq grandes régions géographiques : l'[[Europe de l'Ouest]], l'[[Europe centrale]], l'[[Europe du Sud]], l'[[Europe de l'Est]] et l'[[Europe du Nord]]. |

|||

L'organisation de l'espace montre un cœur économique, la « banane bleue » ou [[mégalopole européenne]], qui comprend notamment l'[[Europe rhénane]] ainsi que les périphéries européennes<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Banane bleue |url=http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/banane-bleue |site=[[Géoconfluences]] |éditeur=ENS Lyon |date=janv. 2017}}.</ref>. |

|||

Les frontières orientales de l'Europe sont avant tout politiques : la limite de l'Oural est due aux cartographes du tsar [[Pierre Ier le Grand|Pierre {{Ier}} le Grand]] au {{s-|XVIII}}. De même, la frontière fut déplacée des hautes crêtes du [[Caucase]] vers la [[mer Caspienne]] au début du {{s-|XIX}} pour justifier l'annexion de la [[Géorgie (pays)|Géorgie]] et de l'[[Arménie]] dans l'[[Empire russe]]. D'un point de vue géologique, si l'on se réfère à la [[tectonique des plaques]], l'Europe et la partie continentale de l'[[Asie]] ne sont qu'un seul et même continent, dénommé [[Eurasie]]. Aussi, quelques [[Géographie|géographes]] éminents, tels qu'[[Alexander von Humboldt]], considéraient-ils l'Europe comme une simple [[péninsule]] de l'[[Asie]]. |

|||

<div class="center"> |

|||

<div class="thumbinner overflowbugx" style="overflow:auto;"> |

|||

<small>Carte cliquable de l'Europe montrant sa frontière géographique avec l'[[Asie]] (voir les [[limites de l'Europe]] pour plus d'informations). |

|||

Légende : <span style="color:blue;">'''bleu'''</span> = [[Liste des États transcontinentaux|États transcontinentaux contigus]] ; <span style="color:green;">'''vert'''</span> = parfois considérés comme européen, mais géographiquement en dehors des frontières de l'Europe. |

|||

</small> |

|||

</div> |

|||

<center>{{Carte/Europe 2}}</center> |

|||

</div> |

|||

=== Climat === |

=== Climat === |

||

{{section à sourcer|date=janvier 2018}} |

|||

{{Article détaillé|amorce=Voir la circulation qui le cause dans|Météorologie de l'Europe}} |

|||

{{Article détaillé|Météorologie de l'Europe}} |

|||

[[Fichier:Climates (Köppen) of Europe.gif|vignette|right|300px|La carte des climats de Köppen-Geiger est présentée par le [[Climatic Research Unit]] de l'[[université d'East Anglia]] et le ''[[Global Precipitation Climatology Centre]]'' du ''[[Deutscher Wetterdienst]]'' et est valable pour la période 1951 à 2000<ref>{{lien web|langue=en| auteur=Peel, M. C. and Finlayson, B. L. and McMahon, T. A. |année=2007 | titre= Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification |éditeur=Hydrol. Earth Syst. Sci. |url=http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/11/1633/2007/hess-11-1633-2007.html|consulté le=26-05-2008}}.</ref>. |

|||

{| |

|||

Le climat européen est conditionné notamment par son étalement en [[latitude]] du 36{{e}} au 71{{e}} parallèle nord, soit plus de {{formatnum:4000}} kilomètres entre les espaces scandinave et méditerranéen. De ce fait, le contraste de température est considérable entre l'extrême nord, moyenne annuelle {{tmp|-5|°C}} environ, et l'extrême sud, moyenne annuelle {{tmp|18|°C}} environ. |

|||

|- valign=top | |

|||

| |

|||

{{Légende/Début}} |

|||

{{Légende|#0000FE|[[climat équatorial|Af]]}} |

|||

{{Légende|#0077FF|[[Mousson|Am]]}} |

|||

{{Légende|#46A9FA|[[climat tropical de savane|Aw et As]]}} |

|||

{{Légende/Fin}} |

|||

| width=5 | |

|||

| |

|||

{{Légende/Début}} |

|||

{{Légende|#FE0000|[[climat désertique|BWh]]}} |

|||

{{Légende|#FE9695|[[climat désertique|BWk]]}} |

|||

{{Légende|#F5A301|[[climat semi-aride|BSh]]}} |

|||

{{Légende|#FFDB63|[[climat semi-aride|BSk]]}} |

|||

{{Légende/Fin}} |

|||

| width=5 | |

|||

| |

|||

{{Légende/Début}} |

|||

{{Légende|#FFFF00|[[climat méditerranéen|Csa]]}} |

|||

{{Légende|#E4D00A|[[climat méditerranéen|Csb]]}} |

|||

{{Légende|#C6C700|[[climat méditerranéen|Csc]]}} |

|||

{{Légende|#FF00FE|[[climat continental|Dsa]]}} |

|||

{{Légende|#C600C7|[[climat continental|Dsb]]}} |

|||

{{Légende|#963295|[[climat subarctique|Dsc]]}} |

|||

{{Légende|#966495|[[climat subarctique|Dsd]]}} |

|||

{{Légende/Fin}} |

|||

| width=5 | |

|||

| |

|||

{{Légende/Début}} |

|||

{{Légende|#96FF96|[[climat subtropical humide|Cwa]]}} |

|||

{{Légende|#63C764|[[climat océanique|Cwb]]}} |

|||

{{Légende|#329633|[[climat océanique|Cwc]]}} |

|||

{{Légende|#ABB1FF|[[climat continental humide|Dwa]]}} |

|||

{{Légende|#5A77DB|[[climat continental humide|Dwb]]}} |

|||

{{Légende|#4C51B5|[[climat subarctique|Dwc]]}} |

|||

{{Légende|#320087|[[climat subarctique|Dwd]]}} |

|||

{{Légende/Fin}} |

|||

| width=5 | |

|||

| |

|||

{{Légende/Début}} |

|||

{{Légende|#C6FF4E|[[climat subtropical humide|Cfa]]}} |

|||

{{Légende|#66FF33|[[climat océanique|Cfb]]}} |

|||

{{Légende|#33C701|[[climat océanique|Cfc]]}} |

|||

{{Légende|#00FFFF|[[climat continental humide|Dfa]]}} |

|||

{{Légende|#38C7FF|[[climat continental humide|Dfb]]}} |

|||

{{Légende|#007E7D|[[climat subarctique|Dfc]]}} |

|||

{{Légende|#00455E|[[climat subarctique|Dfd]]}} |

|||

{{Légende/Fin}} |

|||

| width=5 | |

|||

| |

|||

{{Légende/Début}} |

|||

{{Légende|#B2B2B2|[[Toundra|ET]]}} |

|||

{{Légende|#686868|[[climat polaire|EF]]}} |

|||

{{Légende/Fin}} |

|||

|}]] |

|||

[[Fichier:MEAN ANNUAL TEMPERATURE in Europe (1981-2010 norm).png|vignette|Températures moyennes annuelles en Europe (normales 1981-2010)]] |

|||

Le climat européen est conditionné notamment par son étalement en [[latitude]] du {{36e}} au {{71e}} parallèle nord, soit plus de {{unité|4000|kilomètres}} entre les espaces scandinave et méditerranéen. De ce fait, le contraste de température est considérable entre l'extrême nord, moyenne annuelle {{tmp|-5|°C}} environ comme dans l'archipel de [[Nouvelle-Zemble]], et l'extrême sud, moyenne annuelle {{tmp|18.7|°C}} environ pour la [[Crète]]. |

|||

L'Europe dispose d'une vaste zone côtière, et l'influence océanique atlantique et |

L'Europe dispose d'une vaste zone côtière, et l'influence océanique atlantique et méditerranéenne contribuent à modérer les températures sur une bonne partie de l'Europe. Elle est située à l'est et au sud de l'Atlantique nord-est dont la température est notablement attiédie par la dérive nord-atlantique. Du fait de sa latitude, la majeure partie du continent est soumise au flux d'ouest dont la température a été auparavant adoucie par son passage sur cette partie de l'océan. Ce flux d'ouest n'est pas contrarié dans sa progression vers l'est en raison des grandes plaines largement ouvertes vers l'ouest dans la partie moyenne de l'Europe. |

||

En toutes saisons, ce flux est tempéré et porteur de perturbations assurant des pluies régulières. Au fur et à mesure de sa progression à l'intérieur des terres, ce flux subit les influences continentales : il devient moins tempéré et s'assèche progressivement, les précipitations devenant moins régulières. Vers l'est, les hautes pressions hivernales prennent de l'importance, font barrage au flux océanique et sont la source d'épisodes très froids et secs. Au nord, les montagnes scandinaves font obstacle aux vents d'ouest et |

En toutes saisons, ce flux est tempéré et porteur de perturbations assurant des pluies régulières. Au fur et à mesure de sa progression à l'intérieur des terres, ce flux subit les influences continentales : il devient moins tempéré et s'assèche progressivement, les précipitations devenant moins régulières. Vers l'est, les hautes pressions hivernales prennent de l'importance, font barrage au flux océanique et sont la source d'épisodes très froids et secs. Au nord, les montagnes scandinaves font obstacle aux vents d'ouest et entraînent un climat continental froid sur la partie orientale de la [[Scandinavie]]. Le flux océanique voit également son importance climatique diminuer au sud de l'Europe, à cause de la latitude, des hautes pressions estivales, et des barrières montagneuses conséquentes qui s'interposent la plupart du temps en direction de la Méditerranée. |

||

[[Fichier:Climates of Europe.png|400px|right|thumb|Les climats d'Europe d'après la classification de Köppen-Geiger]] |

|||

Tous ces facteurs expliquent la répartition des climats européens : |

|||

Tous ces facteurs expliquent la répartition des climats européens{{sfn|texte=Kottek et ''alii'' 2006|id=Kottek}}. |

|||

* La bordure de l'océan Arctique connait un climat polaire sans véritable été (température de juillet inférieure à {{tmp|10|°C}}, ET dans la classification de Köppen) avec des précipitations faibles. L'hiver est froid ou très froid avec une température moyenne de janvier qui s'abaisse à -{{Unité|-20|°C}} vers l'est, il est assez perturbé du fait du voisinage de la mer. |

|||

==== Climat polaire ==== |

|||

* Les littoraux du nord-ouest, la bordure côtière de la [[Norvège]], les îles au nord de l'archipel britannique, l'[[Islande]] connaissent un climat océanique frais avec une température moyenne dépassant {{tmp|10|°C}} pendant moins de 4 mois (Cfc dans la classification de Köppen). Les précipitations sont abondantes, généralement plus de {{Unité|1000|mm}} par an et souvent beaucoup plus dès qu'il y a des reliefs un peu importants. Les pluies sont réparties en toutes saisons avec un maximum d'automne ou d'hiver. Les tempêtes d'automne et d'hiver sont très fréquentes. Bien qu'agité, l'hiver reste « tempéré » par rapport à la latitude, entre {{tmp|-3|°C}} et {{tmp|4|°C}} pour le mois le plus froid. L'été est frais et la température moyenne de juillet est comprise entre {{tmp|10|°C}} et {{tmp|14|°C}}. |

|||

La bordure de l'océan Arctique connaît un climat polaire sans véritable été (température de juillet inférieure à {{tmp|10|°C}}, ET dans la [[classification de Köppen]]) avec des précipitations faibles. L'hiver est froid ou très froid avec une température moyenne de janvier qui s'abaisse à {{tmp|-20|°C}} vers l'est, il est assez perturbé du fait du voisinage de la mer. |

|||

==== Climat océanique froid ==== |

|||

* Toujours sur le domaine littoral mais plus bas en latitude, depuis les Îles britanniques jusqu'aux Charentes, en passant par la bordure côtière des [[Pays-Bas]], de la [[Belgique]], de la [[France]] s'étend un [[climat océanique]] bien caractérisé (Cfb dans la classification de Köppen), avec une température moyenne qui augmente du nord vers le sud mais assez homogène par rapport à l'étalement en latitude. Dans cette zone, le flux océanique modère les températures, les pluies sont fréquentes et régulières en toutes saisons avec cependant un maximum d'automne au nord et d'hiver au sud. Le total des précipitations annuelles, plus modéré que dans le type précédent, est compris entre {{Unité|700|mm}} et 1000 mmm sauf sur les des massifs côtiers ([[Écosse]], [[Pays de Galles]], chaîne cantabrique) où ce total peut largement dépasser {{Unité|3000|mm}}. Les tempêtes automnales et hivernales sont fréquentes mais un peu moins que dans la zone précédente. En hiver, par rapport à la latitude, le gel et la neige sont relativement rares ainsi que les fortes chaleurs en été. Les étés sont tempérés avec une température moyenne qui dépasse {{tmp|10|°C}} pendant plus de 4 mois, Cfb dans la classification de Köppen. Pour le mois le plus chaud la température est comprise entre {{tmp|15|°C}} et {{tmp|19|°C}} du nord au sud, celle du mois le plus froid de {{tmp|2|°C}} à {{tmp|10|°C}} du nord-est au sud-ouest. |

|||

Les littoraux du Nord-Ouest, la bordure côtière de la [[Norvège]], les îles au nord de l'archipel britannique, l'[[Islande]] connaissent un climat océanique frais avec une température moyenne dépassant {{tmp|10|°C}} pendant moins de quatre mois ({{précision nécessaire|Cfc dans la classification de Köppen|date=octobre 2018}}). Les précipitations sont abondantes, généralement plus de {{unité|1000|mm}} par an et souvent beaucoup plus dès qu'il y a des reliefs un peu importants. Les pluies sont réparties en toutes saisons avec un maximum d'automne ou d'hiver. Les tempêtes d'automne et d'hiver sont très fréquentes. Bien qu'agité, l'hiver reste « tempéré » par rapport à la latitude, entre {{tmp|-3|°C}} et {{tmp|4|°C}} pour le mois le plus froid. L'été est frais et la température moyenne de juillet est comprise entre {{tmp|10|°C}} et {{tmp|14|°C}}. |

|||

==== Climat océanique tempéré ==== |

|||

* À l'est de cette zone, le climat est également océanique, mais connaît une dégradation de ses caractéristiques. La limite avec le domaine précédent étant assez floue, dans la vaste zone de plaines ou de moyennes montagnes qui va du [[bassin parisien]] au sud de la Scandinavie, à l'ouest de la [[Pologne]] et limitée par les contreforts des [[Alpes]] suisses et autrichiennes au sud, le climat se continentalise peu à peu tout en conservant des caractéristiques modérées par rapport à la latitude (comme précédemment Cfb selon Köppen), les pluies deviennent cependant un peu moins régulières, leur volume diminue progressivement, entre 500 et {{Unité|700|mm}} en plaine, 800 à {{Unité|1500|mm}} sur les reliefs. Les pluies sont réparties très uniformément tout au long de l'année avec un maximum pluviométrique qui tend à devenir plutôt estival. Les tempêtes automnales et hivernales voient leur importance diminuer au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'océan, mais ne sont pas exclues. La fréquence des épisodes de température extrêmes augmente progressivement mais la moyenne reste modérée, la température du mois le plus chaud est comprise entre {{tmp|17|°C}} et {{tmp|20|°C}} du nord au sud, celle du mois le plus froid de {{tmp|5|°C}} à {{tmp|-3|°C}} de l'ouest vers l'est. En France, cette zone correspond aux appellations traditionnelles de climat "parisien", "lorrain", "semi-continental", d'abri... |

|||

{{section à sourcer|date=avril 2018}} |

|||

* Un peu plus au sud, de l'[[Aquitaine]] jusq'aux [[Asturies]], le climat est encore océanique (Cfb dans la classification de Köppen), mais se distingue par ses températures d'été plus élevées (moyenne de juillet de {{tmp|19|°C}} à {{tmp|22|°C}}). Les étés sont plus humides, plus nuageux et plus orageux. Mais la chaleur moyenne de juillet reste en-dessous de {{tmp|22|°C}}, ce qui fait que l'été connaît encore des périodes de refroidissement épisodiques, ce qui est un trait des climats océaniques. |

|||

{{référence non conforme|Sur le domaine littoral plus bas en latitude, depuis les Îles britanniques jusqu'au nord-ouest de l'Espagne, en passant par la bordure côtière des [[Pays-Bas]], de la [[Belgique]], de la [[France]] s'étend un [[climat océanique]] bien caractérisé, avec une faible amplitude entre l'hiver et l'été et une température moyenne qui augmente du nord vers le sud mais assez homogène par rapport à l'étalement en latitude. Dans cette zone, le flux océanique modère les températures, les pluies sont fréquentes et régulières en toutes saisons avec cependant un maximum d'automne au nord et d'hiver au sud. Le total des précipitations annuelles, plus modéré que dans le type précédent, est compris entre {{unité|700|mm}} et {{unité|1000|mm}} sauf sur les massifs côtiers - [[Écosse]], [[Pays de Galles]], [[Cordillère Cantabrique]] - où ce total peut largement dépasser {{unité|2000|mm}}. Les tempêtes automnales et hivernales sont fréquentes mais un peu moins que dans la zone précédente. En hiver, par rapport à la latitude, le gel et la neige sont relativement rares ainsi que les fortes chaleurs en été. Les étés sont tempérés avec une température moyenne qui dépasse {{tmp|10|°C}} pendant plus de quatre mois<ref>dans la classification de {{lequel|Köppen}} {{référence non conforme}}.</ref>. Pour le mois le plus chaud la température est comprise entre {{tmp|15|°C}} et {{tmp|20|°C}} du nord au sud, celle du mois le plus froid de {{tmp|2|°C}} à {{tmp|10|°C}} du nord-est au sud-ouest.}} |

|||

==== Climat océanique à continental ==== |

|||

* De la plaine du Pô aux[[Balkans]] et à la [[mer Noire]] vers l'est, le climat se caractérise pars ses chaleurs estivales persistantes, avec une température moyenne de juillet supérieure à {{tmp|22|°C}}, et des précipitations importantes en été. Selon la classification de Köppen, ce climats devient de ce fait subtropical humide(Cfa). Les hivers sont assez variables, de doux comme sur les côtes occidentales de l'Adriatique, à assez froid (Bulgarie, Roumanie), mais toujours avec une température moyenne de janvier supérieure à {{unité|-3|°C}}. La température du mois le plus froid est comprise entre {{tmp|5|°C}} et {{tmp|-3|°C}} de l'ouest vers l'est. Les influences océaniques concernent peu cette zone. Le cumul annuel des précipitations s'assèche progressivement vers l'est. Les pluies, réparties sur toute l'année, prennent une importance estivale marquée, notamment sous forme d'orages. Du fait du relief beaucoup plus compartimenté, il y a multiplication des climats locaux. |

|||

[[Fichier:Szczecin Jezioro Szmaragdowe.jpg|vignette|Printemps à [[Szczecin]], dans la partie nord-ouest de la [[Pologne]].]] |

|||

À l'est de cette zone, le climat, encore modéré par l'influence de l'océan, connaît une altération de ses caractéristiques quand on s'éloigne du littoral. La limite avec le domaine précédent est assez floue, cependant on peut considérer qu'à partir de quelques dizaines de kilomètres du littoral, dans la vaste zone de plaines ou de moyennes montagnes qui va du [[Bassin parisien]] au sud de la Scandinavie, à l'ouest de la [[Pologne]] et limitée par les contreforts des [[Alpes]] suisses et autrichiennes au sud, le climat est assez homogène sur une grande étendue. Il se continentalise peu à peu tout en conservant des caractéristiques modérées par rapport à la latitude (comme précédemment Cfb selon Köppen), les pluies deviennent un peu moins régulières, leur volume diminue progressivement, entre {{Unité|500 et 700 mm}} en plaine, {{Unité|800 à 1500 mm}} sur les reliefs. Les pluies sont réparties très uniformément tout au long de l'année avec un maximum pluviométrique qui tend à devenir plutôt estival. Les tempêtes automnales et hivernales voient leur importance diminuer au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'océan, mais ne sont pas exclues. L'amplitude entre l'hiver et l'été ainsi que la fréquence des épisodes de température extrêmes augmentent progressivement, mais les moyennes restent modérées par rapport à la latitude. La température du mois le plus chaud est comprise entre {{tmp|17|°C}} et {{tmp|20|°C}} du nord au sud, celle du mois le plus froid de {{tmp|5|°C}} à {{tmp|-3|°C}} de l'ouest vers l'est. En [[France]], cette zone correspond aux appellations traditionnelles de climat « parisien », « semi-océanique d'abri ». |

|||

Un peu plus au sud, du [[Bassin aquitain]] jusqu'à une partie des [[Balkans]] hormis la plaine du Pô, le climat est encore océanique ou semi-océanique (Cfb dans la classification de Köppen), mais se distingue par ses températures d'été plus élevées (moyenne de juillet de {{tmp|19|°C}} à {{tmp|23|°C}}) et par une multiplication des climats locaux du fait du relief beaucoup plus compartimenté. Les précipitations peuvent être importantes à proximité des reliefs exposés aux flux humides ou bien réduites dans les bassins abrités. Les étés sont plus orageux que dans le type précédent avec des précipitations plus irrégulières. Mais la chaleur moyenne de juillet reste en dessous de {{tmp|23|°C}} et l'été connaît encore des périodes de rafraîchissement épisodiques, ce qui est un trait des climats océaniques. Les hivers restent doux à proximité de l'océan mais nettement plus froids vers l'Europe centrale. La température du mois le plus froid (janvier le plus souvent) est comprise entre {{tmp|6|°C}} et {{tmp|-3|°C}} de l'ouest vers l'est. En France, cette zone correspond aux appellations traditionnelles de climat « aquitain », « semi-océanique d'abri ». |

|||

==== Climat continental ==== |

|||

À l'est des deux domaines précédents, à partir de la Pologne orientale, la façade orientale de la chaîne scandinave et les confins de l'[[océan Arctique]] au nord jusqu'à l'[[Oural]] vers l'est, jusqu'à la mer Noire, le [[Caucase]] et la [[Mer Caspienne|Caspienne]] au sud apparaît le [[climat continental]]. L'hiver est froid avec blocage fréquent du flux océanique par l'anticyclone continental générateur d'épisodes très froids et secs. La moyenne de janvier va de {{tmp|-3|°C}} de l'ouest à {{tmp|-20|°C}} vers le nord-est. L'été, l'anticyclone continental disparaît et le flux atlantique pénètre plus librement à l'intérieur du continent, l'été est encore frais au nord mais il est de plus en plus chaud vers le sud, {{tmp|10|°C}} en juillet à la frontière du domaine polaire, jusqu'à {{tmp|25|°C}} près de la [[mer Caspienne]] (au nord, où les étés sont frais, nous sommes dans le domaine Dfc de Köppen, Dfb plus au sud, là où la moyenne dépasse {{tmp|10|°C}} durant au moins quatre mois). Les saisons intermédiaires sont courtes. Les pluies sont plus irrégulières avec un maximum de printemps ou d'été. Au nord du domaine, les étés sont assez pluvieux et restent frais avec une évaporation modérée, la sécheresse d'été est modérée. Vers le sud, la chaleur augmente ainsi que l'irrégularité des pluies, la sécheresse relative d'été s'intensifie et les abords de la Caspienne connaissent un climat steppique (BSk selon Köppen). |

|||

==== Climat montagnard ==== |

|||

Les montagnes ([[Alpes]], [[Pyrénées]], [[Carpates]], chaînes balkaniques, [[Caucase]], [[Alpes scandinaves]]) connaissent le [[climat montagnard]] qui correspondent à peu près à celui des plaines environnantes mais modifiés par l'altitude. Celle-ci provoque un abaissement de la température, en toutes saisons mais davantage en été qu'en hiver et une augmentation des pluies pour les versants exposés aux vents pluvieux. Les reliefs multiplient les climats locaux du fait des différences d'expositions au soleil et du fait de la modification du régime des vents qu'ils induisent. |

|||

==== Climat subtropical humide ==== |

|||

Dans la plaine du Pô et dans les [[Balkans]] bordant la [[mer Noire]], les chaînes de montagnes font barrage au flux océanique, la chaleur estivale s'accentue avec une température moyenne de juillet supérieure à {{tmp|22|°C}}, les précipitations deviennent plus importantes en été. Selon la classification de Köppen, ce climat est appelé tempéré à étés chauds (Cfa). Les hivers sont assez variables, de assez doux comme sur les côtes occidentales de l'Adriatique, à assez froid (Bulgarie, Roumanie), mais toujours avec une température moyenne de janvier supérieure à {{tmp|-3|°C}}. La température du mois le plus froid est comprise entre {{tmp|3|°C}} et {{tmp|-3|°C}} de l'ouest vers l'est. Les influences océaniques concernent peu cette zone. Le cumul annuel des précipitations s'assèche progressivement vers l'est. Les pluies, encore réparties sur toute l'année, prennent cependant une importance estivale marquée, notamment sous forme d'orages. |

|||

[[Fichier:Europe sunshine hours map.png|thumb|Ensoleillement en Europe (nombre d'heures par an).]] |

|||

==== Climat méditerranéen ==== |

|||

Les régions bordant la [[mer Méditerranée|Méditerranée]] (majeure partie de l'[[Espagne]], Sud-Est de la [[France]], [[Italie]] excepté les [[Alpes]] et la [[plaine du Pô]], la [[Croatie]], la [[Slovénie]], l'[[Albanie]], la [[Grèce]] et les îles méditerranéennes) connaissent un [[climat méditerranéen]], Csa et Csb d'après [[Classification de Köppen|Köppen]]. À l'écart du flux océanique humide du fait des montagnes et de la latitude, ce climat est caractérisé par une sécheresse estivale et un ensoleillement nettement plus important que dans les domaines précédents. Les pluies ne sont pas souvent apportées par le flux atlantique mais la plupart du temps par des perturbations qui se développent sur place, alimentées par l'air méditerranéen, ces perturbations sont moins nombreuses que les perturbations océaniques mais les pluies qu'elles apportent sont copieuses et parfois excessives. Le total pluviométrique annuel des régions méditerranéennes est à peu près le même que pour les domaines précédents mais la répartition des précipitations est beaucoup plus irrégulière. L'été est à peu près sec surtout près des côtes et dans le sud, les pluies de printemps et d'automne sont prédominantes au nord du domaine méditerranéen et celles d'hiver au sud. Suivant les effets d'abris ou au contraire suivant les effets de couloir induits par les reliefs environnants, ce domaine est calme ou au contraire très venté ([[mistral (vent)|mistral]], [[tramontane]], [[bora]], etc.). Les températures hivernales sont douces sauf en moyenne montagne, {{tmp|5|11|°C}} en janvier, de l'intérieur vers la côte et du nord vers le sud. L'été est chaud {{tmp|22|°C}} à {{tmp|27|°C}} en juillet du nord vers le sud. Ce type de climat est généralement limité par les versants sud ou est des massifs montagneux : [[Cordillère Cantabrique|chaîne Cantabrique]], [[Pyrénées]], [[Alpes]] et [[Balkans]]. Sur le littoral atlantique, la limite se trouve à peu près au nord du [[Portugal]]. C'est à partir de cette zone que l'on observe des caractéristiques méditerranéennes marquées (chaleur et sécheresse d'été entraînant des feux de forêt réguliers, un ensoleillement élevé comparé aux régions océaniques{{etc.}}). |

|||

=== Fleuves et rivières === |

|||

L'Europe est assez bien arrosée par des [[Géographie de l'Europe#Principaux fleuves et rivières|fleuves et rivières]], et pratiquement aucune zone n'est en [[stress hydrique (écologie)|stress hydrique]]. |

|||

Trois fleuves d'Europe, le [[Rhin]], le [[Rhône]], et le [[Pô]], prennent leur source dans les [[Alpes]], quelquefois appelées pour cette raison le « [[château d'eau]] de l'Europe » (au moins de sa partie occidentale). Le Rhin se jette dans la [[mer du Nord]], le Rhône dans la [[mer Méditerranée]] et le Pô dans la [[mer Adriatique]]. Le [[Danube]] prend sa source dans la [[Forêt-Noire]] et se jette dans la [[mer Noire]]. L'[[Elbe (fleuve)|Elbe]] se jette dans la [[mer du Nord]]. La [[Vistule]] et l'[[Oder]] se jettent dans la [[mer Baltique]]. Le [[Dniepr]], fleuve de plaine, se jette dans la mer Noire. La [[Volga]] et l'[[Oural (fleuve)|Oural]] se jettent dans la [[mer Caspienne]]. |

|||

=== Biodiversité === |

|||

{{Article détaillé|Biodiversité en Europe}} |

|||

[[Fichier:Deforestation central Europe - Rodungen Mitteleuropa.jpg|thumb|Déforestation en Europe]] |

|||

[[Fichier:Évaluation habitats UE 2010.jpg|thumb|Exemple de représentation d'une évaluation, ici pour l'Union Européenne, pour ses [[habitat (écologie)|habitats naturels]]<ref>{{Lien web |format=pdf |titre=Synthèse Rapport "État de conservation des espèces et des habitats naturels de l'Union européenne |url=http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/healthcheck/healthcheck_fr.pdf |site=ec.europa.eu |page=19}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |format=pdf |titre=Rapport de synthèse de la commission |url=http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/docs/com_2009_358_fr.pdf |site=europa.eu}}.</ref>{{,}}<ref>[http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 Rapport technique de l’article 17] (en anglais)</ref>{{,}}<ref>[http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17/habitatsreport Synthèses par habitat] (en anglais)</ref>{{,}}<ref>[http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17/speciesreport Synthèses par espèce] (en anglais)</ref>.]] |

|||

La [[faune (biologie)|faune]] et la [[flore]] de l'Europe ne présentent pas de caractéristiques propres à l'échelle du continent. Diverses [[espèce]]s ou [[sous-espèce]]s rencontrées en Europe ont cependant reçu l'[[épithète spécifique]] ou le [[nom trinominal|nom subspécifique]] {{page h|Europaeus|''europaeus'', ''europaea'' ou ''europaeum''}} (« européen, européenne »). |

|||

L'Europe regroupe plusieurs [[zone biogéographique|zones biogéographiques]] et une grande variété d'[[écosystème]]s terrestres et marins, qui ont souvent été intensivement exploités, [[fragmentation (écologie)|fragmentés]] et [[pollution|pollués]]. L’écosystème européen fait face à de nombreux problèmes de détérioration de l’environnement engendrés par certaines actions de l’être humain comme l’[[agriculture intensive]], l’[[urbanisation]] couplé aux [[Tourisme|activités touristiques]] et de [[loisir]]s<ref>{{Lien web |titre=En Europe, la nature continue à se dégrader |url=https://www.lalibre.be/planete/environnement/en-europe-la-nature-continue-a-se-degrader-5f905ff97b50a66bd8fcded6 |site=lalibre.be |date=21 octobre 2020 |consulté le=18 novembre 2020}}</ref>… |

|||

L'Europe a été motrice pour de nombreux États-membres en matière de [[Droit de l'environnement]] avec notamment les directives [[Directive habitats|Habitats]] et [[Directive oiseaux|Oiseaux]], bien que certains États membres (dont la France) les aient tardivement et incomplètement appliquées. Une [[directive-cadre sur l'eau]] est en cours d'application, des directives sur le sol et la mer sont en projet, et le {{date|1|janvier|2005}} est entrée en vigueur la nouvelle norme européenne pour limiter la [[Pollution de l'air|pollution atmosphérique]] : les agglomérations de plus de {{unité|250000|habitants}} de l'[[Union européenne]] ne doivent pas dépasser certaines valeurs limites : 50 [[Kilogramme|microgrammes]] ({{unité|0.05|mg}}) de particules par [[mètre cube]] d'[[air]] ambiant doit être le seuil maximum pour 35 [[jour]]s par [[Année (calendrier)|an]], et la valeur moyenne annuelle ne doit pas aller au-delà de 40 microgrammes. Cependant, les normes anti-pollution déjà en vigueur n'étaient déjà pas respectées : en [[2002]], {{nombre|11|pays}} sur 15 ont dépassé la marge autorisée. |

|||

[[Fichier:Papillons prairies.jpg|thumb|left|Effondrement des populations de papillons de prairie en Europe.]] |

|||

Depuis 1996, le [[conseil de l'Europe]] invite les États à construire ensemble un [[Réseau écologique paneuropéen]] et ils doivent appliquer, comme toutes les collectivités, la directive 2003/4 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, la directive INSPIRE (Infrastructure d’information spatiale en Europe). Un futur Réseau européen de données d'observation et de surveillance (EMODNET / ''European Monitoring Observation. Data Network'') est en construction. |

|||

Pour mesurer l'état de l'environnement, les pressions et les réponses, l'UE s'est dotée d'une [[Agence européenne pour l'environnement|Agence européenne pour l’Environnement]] (AEE) qui applique maintenant la méthodologie LEAC (Land and Ecosystem Accounting - Comptabilité des écosystèmes et du territoire). Le système Corine Landcover et d'autres permettent d'harmoniser les cartes européennes de données environnementales. |

|||

Bilan : malgré des efforts importants, comme dans la plupart des autres régions du monde, la biodiversité qui y fait l'objet d'évaluations<ref>BENSETTITI F., COMBROUX I., DASZKIEWICZ P. – 2006 – « ''Évaluation de l’état de conservation des Habitats et Espèces d’intérêt communautaire 2006-2007 : Guide méthodologique'' », Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris : 59 p.</ref> périodiques, est globalement en recul (sauf pour certaines les espèces plutôt généralistes et banales). Les [[espèce envahissante|espèces invasives]] continuent à gagner du terrain. À ce titre, la [[commission européenne]] a publié le {{date|13|juillet|2016}}, une liste des trente-sept espèces à combattre pour éviter qu'elles ne portent préjudice aux espèces indigènes. Cette liste prévoit d’interdire l’importation, la vente, la reproduction, la culture ou l’élevage de ces animaux et végétaux qui menacent la biodiversité<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=La Commission européenne publie la liste des espèces invasives à combattre |url=https://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/07/13/la-commission-europeenne-publie-la-liste-des-especes-invasives-a-combattre_4969046_1652692.html |site=[[Le Monde|Le Monde.fr]] |date=2016/07/13 |consulté le=2018-04-11}}.</ref>{{,}}<ref>{{en}}{{pdf}} [http://ec.europa.eu/environment/pdf/13_07_2016_news_en.pdf Commission adopts first EU list of invasive alien species, an important step towards halting biodiversity loss], [[Commission européenne]], 13 juillet 2016.</ref>. |

|||

[[Fichier:Europe_sunshine_hours_map.png|400px|right|thumb|L'ensoleillement en Europe (nombre d'heures par an)]] |

|||

Les objectifs européens en matière de lutte contre le changement climatique, et limitation des émissions de gaz à effet de serre, dont celui de -25 % pour 2020 semble difficile à tenir (pour les transports et l'agriculture notamment<ref name="actuEnvFev2011">Filet Actu-environnement, ''[http://www.actu-environnement.com/ae/news/strategie-bas-carboneue-2050-electricite-11980.php4 Feuille de route bas carbone : l'UE mise sur un secteur électrique zéro carbone en 2050]'' ; 17 février 2011</ref>), la Pologne s'y opposant même<ref name=actuEnvFev2011/> avant que le 21 juin 2011, les ministres de l'environnement européens (en Conseil environnement) examinent un nouveau projet de feuille de route pour 2050 (économie européenne bas carbone) présentée par la Commission européenne le 8 mars 2011, confirmant l'objectif du Conseil d'octobre 2009 de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % en 2050 (par rapport à 1990), avec un calendrier de -40 % par rapport à 1990 en 2030, -60 % en 2040 et -80 % en 2050 (un pays s'est encore opposé à ces objectifs)<ref>{{Lien web |langue=en |format=pdf |titre=Council of the european union EN EU Biodiversity Strategy to 2020 - Council conclusions - {{unité|3103|rd}} Environment Council meeting Luxembourg |url=http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/122950.pdf |site=consilium.europa.eu |date=21 juin 2011}}.</ref>. |

|||

* À l'est des deux domaines précédents, à partir de la Pologne orientale, la façade orientale de la chaine scandinave et les confins de l'[[océan Arctique]] au nord jusqu'à l'[[Oural]] vers l'est, jusqu'à la mer Noire, le [[Caucase]] et la [[Caspienne]] au sud apparait le [[climat continental]]. L'hiver est froid avec blocage fréquent du flux océanique par l'anticyclone continental générateur d'épisodes très froids et secs, la moyenne de janvier va de {{tmp|-3|°C}} de l'ouest à {{tmp|-20|°C}} vers le nord-est. L'été, l'anticyclone continental disparait et le flux atlantique pénètre plus librement à l'intérieur du continent, l'été est encore frais au nord mais il est de plus en plus chaud vers le sud, {{tmp|10|°C}} en juillet à la frontière du domaine polaire, jusqu'à {{tmp|25|°C}} près de la [[mer Caspienne]] (au nord, où les étés sont frais nous sommes dans le domaine Dfc de Köppen, Dfb plus au sud là où la moyenne dépasse {{Unité|10|°C}} durant au moins 4 mois). Les saisons intermédiaires sont courtes. Les pluies sont plus irrégulières avec un maximum de printemps ou d'été. Au nord du domaine, les étés sont assez pluvieux et restent frais avec une évaporation modérée, la sécheresse d'été est modérée. Vers le sud, la chaleur augmente ainsi que l'irrégularité des pluies, la sécheresse relative d'été s'intensifie et les abords de la Caspienne connaissent un climat steppique (BSk selon Köppen). |

|||

En 2019, on compte 20 % d'[[oiseau]]x en moins en Europe qu'en 2000<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Demain, un monde sans oiseaux ? |url=https://www.arte.tv/fr/videos/083964-012-A/le-dessous-des-cartes/ |site=arte.tv |date=avril 2019 |consulté le=11 mai 2019}}.</ref>. |

|||

* Les montagnes ([[Alpes]], [[Pyrénées]], [[Carpates]], chaines balkaniques, [[Caucase]], [[Alpes scandinaves]]) connaissent le [[climat montagnard]] qui correspondent à peu près à celui des plaines environnantes mais modifiés par l'altitude. Celle-ci provoque un abaissement de la température, en toutes saisons mais davantage en été qu'en hiver et une augmentation des pluies pour les versants exposés aux vents pluvieux. Les reliefs multiplient les climats locaux du fait des différences d'expositions au soleil et du fait de la modification du régime des vents qu'ils induisent. |

|||

Plus de 40 % des espèces d’arbres présents en Europe sont menacées d’extinction selon un rapport de l’[[Union internationale pour la conservation de la nature]]. L'organisation appelle l’Union européenne à agir, indiquant que « Les arbres sont essentiels à la vie sur terre et les arbres européens dans toute leur diversité sont une source de nourriture et d’abri pour d’innombrables espèces animales telles que les oiseaux et les écureuils »<ref name=":1">{{Article |titre=Plus de 40 % des espèces d’arbres présents en Europe menacées d’extinction |périodique=Ouest France |date=27/09/2019 |lire en ligne=https://www.ouest-france.fr/environnement/plus-de-40-des-especes-d-arbres-presents-en-europe-menacees-d-extinction-6539547}}</ref>. En outre, la moitié des espèces d’[[arbuste]]s présents en Europe sont menacées de disparition, ainsi qu’un cinquième des espèces de [[mollusca|mollusques]] terrestres, tels que les [[escargot]]s, et certaines espèces de [[bryophyte]]s (plantes non vascularisées), comme des [[Bryophyta|mousses]]<ref name=":1" />. |

|||