« Pierre de Coubertin » : différence entre les versions

bot : révocation de 91.168.145.84 (modification suspecte : -30), retour à la version 213787764 de Chouette bougonne Balise : Révocation manuelle |

après création de l'article détaillé |

||

| (97 versions intermédiaires par 16 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||

}} |

}} |

||

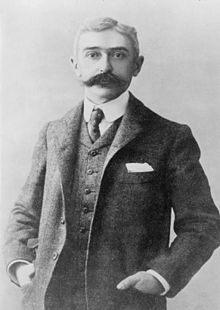

Le baron '''Pierre de Coubertin''', né le {{date|1 janvier 1863}} à [[Paris]] et mort le {{date|2 septembre 1937}} à [[Genève]] en [[Suisse]], est un [[Histoire|historien]] et pédagogue français fortement influencé par la culture [[ |

Le baron '''Pierre de Coubertin''', né le {{date|1 janvier 1863}} à [[Paris]] et mort le {{date|2 septembre 1937}} à [[Genève]] en [[Suisse]], est un [[Histoire|historien]] et pédagogue français fortement influencé par la culture [[Pays anglophones|anglo-saxonne]]. Il a particulièrement milité pour l'introduction du sport dans les [[école|établissements scolaires]] français. |

||

Dans ce cadre, il prend part à l'éclosion et au développement du sport en France dès la fin du {{s-|XIX}} avant d'être le rénovateur des [[Jeux olympiques]] de l'ère moderne en 1894 et de fonder le Comité international olympique, dont il est le président de 1896 à 1925. Durant cette période, il dessine les [[drapeau olympique|anneaux olympiques]] et installe le siège du {{Abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}} à [[Lausanne]] en 1915 où il crée un musée et une bibliothèque. Il milite également pour la création des [[Jeux olympiques d'hiver]] dont la première édition a lieu à [[Jeux olympiques d'hiver de 1924|Chamonix en 1924]]. |

Dans ce cadre, il prend part à l'éclosion et au développement du sport en France dès la fin du {{s-|XIX}} avant d'être le rénovateur des [[Jeux olympiques]] de l'ère moderne en 1894 et de fonder le [[Comité international olympique]] (CIO), dont il est le président de 1896 à 1925. Durant cette période, il dessine les [[drapeau olympique|anneaux olympiques]] et installe le siège du {{Abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}} à [[Lausanne]] en 1915 où il crée un musée et une bibliothèque. Il milite également pour la création des [[Jeux olympiques d'hiver]] dont la première édition a lieu à [[Jeux olympiques d'hiver de 1924|Chamonix en 1924]]. |

||

Son intérêt pour le domaine scolaire |

Son intérêt pour le domaine scolaire le met en concurrence avec les tenants de la [[gymnastique]] et de l'[[éducation physique]], plus proches des préoccupations de la [[Troisième République (France)|{{IIIe}} République]]. Son intérêt pour les innovations pédagogiques d'outre-Manche le rapproche du développement du [[scoutisme]] laïc français ; il participe à son émergence, dans un contexte conflictuel. |

||

Son |

Son humanisme est contesté par des chercheurs qui décèlent chez lui un esprit colonial teinté de racisme et une misogynie affirmée. Des études récentes émettent des avis différents. |

||

Coubertin est connu pour l'ensemble de son œuvre écrite, partagée entre d'importants ouvrages pédagogiques, le plus souvent en étroite relation avec les pratiques sportives, et des œuvres historiques et politiques. |

|||

== Famille == |

|||

[[Fichier:BlasonCoubertin.svg|vignette|upright=0.6|gauche|alt=Blason de la famille de Coubertin|Blason du baron de Coubertin.]] |

|||

[[Fichier:Le château de Coubertin (photo Montalbetti).JPG|vignette|upright=0.8|Château de Coubertin à [[Saint-Rémy-lès-Chevreuse]].|alt=Château de Coubertin, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse]] |

|||

[[Fichier:Pierre de Coubertin 1921 b.jpg|vignette|redresse=0.8|alt=Un homme se tient debout, bras croisés, en costume.|Pierre de Coubertin en 1921.]] |

|||

La famille Fredy est originaire de [[Rome]], en [[Italie]]. C'est dans ses propriétés, sises à l'emplacement des anciens jardins de [[Néron]], qu'est retrouvé le {{date-|14 janvier 1506}} le [[groupe du Laocoon]]. Le pape [[Jules II]] s'en porte acquéreur en octroyant à Felice de Fredis le prélèvement à vie des taxes de la porte San Giovanni à Rome. |

|||

Le fondateur de la branche française de la famille Fredy, originaire de Rome, est Alphonse Fredy, recensé avant 1523, en qualité d'avocat du roi, au bailliage de Montfort-Lamaury <ref>[[Henri de La Messelière]], Filiation Bretonnes'', 1913, T.II, p. 377-379</ref>. Son petit-fils, Jean Fredy (1593-1677), écuyer, seigneur de Coubertin, est avocat au Parlement de Paris. Il se rend acquéreur de la terre de Coubertin à [[Saint-Rémy-lès-Chevreuse]]. Il est [[Anoblissement|anobli]] par [[lettres patentes|lettre patente]] de 1629 et maintenu dans la noblesse en 1668{{sfn|Carl Diem|1940}}. La famille de Coubertin a pour blason un écu d'azur à neuf coquilles d'or (3, 3, 2 et 1) et pour devise ''Voir loin, parler franc, agir ferme''. |

|||

Le baron Pierre de Coubertin est le fils de Charles Fredy, baron de Coubertin (1822-1908), artiste-peintre à Paris{{sfn|Sylvain Bouchet|2013|p=7,8}}, décoré de la Légion d'honneur pour son œuvre en 1865, et d'Agathe Marie-Marcelle Gigault de Crisenoy, petite-fille d'[[Achille Étienne Marie Gigault de Crisenoy]], héritière du château de [[Mirville]] ([[Seine-Maritime]]), en Normandie, où Pierre passe son enfance. |

|||

Les deux descendants de Pierre de Coubertin et de son épouse, Marie Rothan (1862-1963), Jacques (1896-1952) et Renée (1902-1968), natifs de [[Lausanne]], sont restés sans alliance. La famille Fredy de Coubertin fait partie en 2007 des [[Liste des familles subsistantes de la noblesse française|familles subsistantes de la noblesse française]] par une branche cousine de celle du baron de Coubertin qui s'est établie en Bretagne<ref>[[Régis Valette]], ''Catalogue de la noblesse française'', éd.Robert Laffont, 2007, {{p.|87}}</ref>. |

|||

== Biographie == |

== Biographie == |

||

{{Article détaillé|Famille Fredy de Coubertin}} |

|||

Charles Pierre Fredy de Coubertin, né le {{date|1 janvier 1863}}<ref>{{Lien web|titre=ARCHIVES PARIS|url=http://canadp-archivesenligne.paris.fr/archives_etat_civil/1860_1902_actes/aec_visu_img.php?registre=V4E_00791&type=AEC&&bdd_en_cours=actes_ec_1860_1870&vue_tranche_debut=AD075EC_V4E_00791_0004&vue_tranche_fin=AD075EC_V4E_00791_0034&ref_histo=9455&cote=V4E%2520791|site=canadp-archivesenligne.paris.fr Acte de naissance {{numéro|11}} du {{1er}} janvier 1863, page 3/31, Cote du registre V4E 791|consulté le=2016-04-09}}.</ref> au {{numéro|20}} de la [[rue Oudinot]], dans le [[7e arrondissement de Paris|{{7e|arrondissement}} de Paris]]{{sfn|Henri Charpentier|Euloge Boissonnade|1996|p=31}}, fait ses études de 1874 à 1881 chez les [[Compagnie de Jésus|jésuites]] de l'école Saint-Ignace, [[rue de Madrid]], où il semble se destiner au métier des armes. Il passe son baccalauréat [[Baccalauréat universitaire ès lettres|ès lettres]] en 1880 et [[Baccalauréat universitaire en sciences|ès sciences]] en 1881. Admissible à [[École spéciale militaire de Saint-Cyr|Saint-Cyr]], il écarte alors la carrière militaire et s'inscrit en 1882{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=7}} à l'[[Institut d'études politiques de Paris|École libre des sciences politiques]]<ref group="N">L'École libre des sciences politiques est devenue depuis 1945 Sciences Po. Paris.</ref>, où il obtient le titre de bachelier en droit en 1885{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=8}}. Il est aussi étudiant en droit à l'[[Institut catholique de Paris]]<ref>{{Lien web|url=https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/corps-sain-dans-esprit-sain/|site=sciencespo.fr|titre=Un corps sain dans un esprit sain|date=avril 2015|consulté le=4 janvier 2024}}</ref>. |

|||

Charles Pierre Fredy de Coubertin, né le {{date|1 janvier 1863}}<ref>{{Lien web|titre=ARCHIVES PARIS|url=http://canadp-archivesenligne.paris.fr/archives_etat_civil/1860_1902_actes/aec_visu_img.php?registre=V4E_00791&type=AEC&&bdd_en_cours=actes_ec_1860_1870&vue_tranche_debut=AD075EC_V4E_00791_0004&vue_tranche_fin=AD075EC_V4E_00791_0034&ref_histo=9455&cote=V4E%2520791|site=canadp-archivesenligne.paris.fr Acte de naissance {{numéro|11}} du {{1er}} janvier 1863, page 3/31, Cote du registre V4E 791|consulté le=2016-04-09}}.</ref> au {{numéro|20}} de la [[rue Oudinot]], dans le [[7e arrondissement de Paris|{{7e|arrondissement}} de Paris]]{{sfn|Henri Charpentier|Euloge Boissonnade|1996|p=31}}, fait ses études de 1874 à 1881 chez les [[Compagnie de Jésus|jésuites]] de l'école Saint-Ignace, [[rue de Madrid]], où il semble se destiner au métier des armes. Il passe son baccalauréat [[Baccalauréat universitaire ès lettres|ès lettres]] en 1880 et [[Baccalauréat universitaire en sciences|ès sciences]] en 1881{{Référence nécessaire|date=19 mai 2024}}. Admissible à [[École spéciale militaire de Saint-Cyr|Saint-Cyr]], il écarte alors la carrière militaire et s'inscrit en 1882{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=7}} à l'[[Institut d'études politiques de Paris|École libre des sciences politiques]]<ref group="N">L'École libre des sciences politiques est devenue depuis 1945 Sciences Po. Paris.</ref>, où il obtient le titre de bachelier en droit en 1885{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=8}}. Il est aussi étudiant en droit à l'[[Institut catholique de Paris]]<ref>{{Lien web|url=https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/corps-sain-dans-esprit-sain/|site=sciencespo.fr|titre=Un corps sain dans un esprit sain|date=avril 2015|consulté le=4 janvier 2024}}</ref>. |

|||

Dès 1883 et ses séjours outre-Manche, il pratique tous les sports anglo-saxons (aviron, boxe, équitation et escrime){{sfn|Gérard Six|2013}} mais c'est au [[Tir sportif|tir]] qu'il se distingue comme [[Justinien Clary]], premier président du [[Comité olympique français]] (COF) et plus tard [[Jean de Beaumont]]<ref group="N">Entre ces deux derniers, [[Armand Massard]] est escrimeur.</ref>. Coubertin est multiple champion de France de tir au pistolet. |

|||

Dès 1883 et ses séjours outre-Manche, il pratique tous les sports anglo-saxons (aviron, boxe, équitation et escrime){{sfn|Gérard Six|2013}}. C'est au [[Tir sportif|tir]] qu'il se distingue comme [[Justinien Clary]], premier président du [[Comité olympique français]] (COF) et plus tard, [[Jean de Beaumont]]. Coubertin est multiple champion de France de tir au pistolet<ref>{{Lien web|url=https://www.astam.fr/page/448002-un-peu-d-histoire|site=astam|titre=Depuis quand existe notre sport ?|consulté le=20 mai 2024}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|url=https://monsieur-de-france.com/fr/qui-etait-pierre-de-coubertin|site=monsieur-de-france.com|titre=Pierre de Coubertin : un destin olympique|sous-titre=Et l'amour du sport|date=17 janvier 2024|auteur=Jérôme Prod'homme|consulté le=28 mai 2024}}</ref>. |

|||

[[Fichier:Olympia, Greece47.jpg|vignette|upright=0.8|Monument à Olympie où repose le cœur de Pierre de Coubertin depuis 1937.]] |

[[Fichier:Olympia, Greece47.jpg|vignette|upright=0.8|Monument à Olympie où repose le cœur de Pierre de Coubertin depuis 1937.]] |

||

Simultanément et pendant trois ans, il observe le plan de formation sociale et morale des établissements scolaires britanniques, qu'il considère comme l'une des causes de la puissance de cette nation{{Référence nécessaire|date=19 mai 2024}}. De retour en France il se consacre, à partir de 1887, à l'amélioration du système éducatif français en s'inspirant des exemples [[Royaume-Uni|britannique]] et [[États-Unis|américain]], particulièrement des travaux du britannique [[Thomas Arnold]] concernant le sport scolaire et notamment le [[rugby à XV|rugby]] dont il est passionné. Souhaitant appliquer ce modèle en France, contrairement à [[Paschal Grousset]] (''La Renaissance Physique'', 1888) et à [[Philippe Tissié]] (''l'Éducation Physique et la Race'', 1919), qui privilégient les pratiques physiques françaises, il commence une campagne de promotion du sport scolaire la même année en signant une série de livres et d'articles qui insistent sur la priorité de {{Citation|régénérer la race française par la rééducation physique et morale des futures élites du pays qui a connu la [[Guerre franco-allemande de 1870|défaite de 1870]]{{sfn|Jacques Thibault|1987|p=45}}}}. Le corps enseignant et les parents d'élèves ne le suivent pas{{Référence nécessaire|date=27 mai 2024}}. Il se rallie alors à la [[Troisième République (France)|République]], se mettant à dos sa famille et le clan royaliste{{Refnec|date=27 mai 2024}}. En 1888, après avoir été élu au conseil municipal de [[Mirville]] sans s'être présenté, il manifeste ensuite sa volonté de ne pas persévérer dans la carrière politique : la [[pédagogie]] et le sport sont devenus ses seuls centres d'intérêt. |

|||

Le {{date|12 mars 1895}}, Pierre de Coubertin épouse Marie Rothan<ref group="N">Marie Rothan meurt à Lausanne en 1963 à l'âge de 102 ans (voir https://www.wikidata.org/wiki/Q108668715.</ref> {{incise|d'une famille protestante alsacienne disposant du château de [[Luttenbach-près-Munster|Luttenbach]]<ref group="N">Celui-ci est détruit pendant la guerre 1914-1918.</ref>, dans la vallée de [[Munster (Haut-Rhin)|Munster]]}} en l'église catholique de [[Église Saint-Pierre-de-Chaillot|Saint-Pierre-de-Chaillot]] à Paris, mariage suivi d'une cérémonie à l'église réformée<ref name="FFMJS_60_7"/>. Son histoire personnelle se confond ensuite beaucoup avec celle de l'olympisme : en 1914, âgé de 51 ans, il s'engage dans l'armée et parcourt le pays, pour y prononcer des discours de propagande qui enflamment le peuple de France<ref>{{Lien web|url=https://olympics.com/cio/news/hommage-a-pierre-de-coubertin-le-genie-francais-du-sport-a-l-origine-des-jeux-olympiques-modernes|site=olympics.com|titre=Hommage à Pierre de Coubertin : le génie français du sport à l’origine des Jeux Olympiques modernes|auteur=George Hirthler|date=2 septembre 2019|consulté le=20 mai 2024}}</ref>. Il est mis à la disposition de la ''Maison de la presse'' mise en place par [[Philippe Berthelot]] où il œuvre en direction de l'Amérique latine<ref group="D">{{Harvsp|Jean Durry|1997|p=8-9}}</ref>. Au sortir de la guerre, en 1920, l'hôtel familial de la rue Oudinot est vendu et Coubertin s'installe définitivement en Suisse, d'abord à [[Lausanne]] en 1922, puis à Genève à partir de 1934. Le {{date|2 septembre 1937}}, alors qu'il vient d'être fait citoyen d'honneur de Lausanne, Pierre de Coubertin, ruiné et avec un fils, Jacques, lourdement handicapé{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=8}}, s’effondre, victime d'une crise cardiaque dans une allée du [[parc de La Grange]], à [[Genève]], sur la rive gauche du [[Léman|lac Léman]]. Son corps est enterré à Lausanne au [[cimetière du Bois-de-Vaux]] et son [[cœur]] est inhumé près du sanctuaire d’[[Olympie]] à l’intérieur du monument commémoratif de la rénovation des Jeux olympiques, inauguré en sa présence en 1927{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=10}}. |

|||

Simultanément et pendant trois ans, il observe le plan de formation sociale et morale des établissements scolaires britanniques, qu'il considère comme une des causes de la puissance de cette nation. De retour en France il se consacre, à partir de 1887, à l'amélioration du système éducatif français en s'inspirant des exemples [[Royaume-Uni|britannique]] et [[États-Unis|américain]], particulièrement des travaux du britannique [[Thomas Arnold]] concernant le sport scolaire et notamment le [[rugby à XV|rugby]] dont il est passionné. Souhaitant appliquer ce modèle en France contrairement à [[Paschal Grousset]] (''La Renaissance Physique'', 1888) et de [[Philippe Tissié]] (''l'Éducation Physique et la Race'', 1919) qui privilégient les pratiques physiques françaises, il commence une campagne de promotion du sport scolaire la même année en signant une série de livres et d'articles qui insistent sur la priorité de {{Citation|régénérer la race française par la rééducation physique et morale des futures élites du pays qui a connu la [[Guerre franco-allemande de 1870|défaite de 1870]]{{sfn|Jacques Thibault|1987|p=45}}}}. Cependant le corps enseignant et les parents d'élèves ne le suivent pas. Il se rallie alors à la [[Troisième République (France)|République]], se mettant à dos sa famille et le clan royaliste. En 1888, il est élu au conseil municipal de [[Mirville]] sans s'être présenté, mais manifeste ensuite sa volonté de ne pas persévérer dans la carrière politique : la [[pédagogie]] et le sport sont devenus ses seuls centres d'intérêt. |

|||

Le {{date|12 mars 1895}}, Pierre de Coubertin épouse Marie Rothan<ref group="N">Marie Rothan meurt à Lausanne en 1963 à l'âge de 102 ans.</ref> {{incise|d'une famille protestante alsacienne disposant du château de [[Luttenbach-près-Munster|Luttenbach]]<ref group="N">Celui-ci est détruit pendant la guerre 1914-1918.</ref>, dans la vallée de [[Munster (Haut-Rhin)|Munster]]}} en l'église catholique de [[Église Saint-Pierre-de-Chaillot|Saint-Pierre-de-Chaillot]] à Paris, mariage suivi d'une cérémonie à l'église réformée<ref name="FFMJS_60_7"/>. Son histoire personnelle se confond ensuite beaucoup avec celle de l'olympisme. En 1914, âgé de 51 ans, il se met au service de la Nation mais il n'est pas envoyé au front, en dépit de ses demandes réitérées. Il est mis à la disposition de la ''Maison de la presse'' mise en place par [[Philippe Berthelot]] où il œuvre en direction de l'Amérique latine<ref group="D">{{Harvsp|Jean Durry|1997|p=8-9}}</ref>. Au sortir de la guerre, en 1920, l'hôtel familial de la rue Oudinot est vendu et Coubertin s'installe définitivement en Suisse, d'abord à [[Lausanne]] en 1922, puis à Genève à partir de 1934. Le {{date|2 septembre 1937}}, alors qu'il vient d'être fait citoyen d'honneur de Lausanne, Pierre de Coubertin, ruiné et avec un fils, Jacques, lourdement handicapé{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=8}}, s’effondre, victime d'une crise cardiaque dans une allée du [[parc de La Grange]], à [[Genève]], sur la rive gauche du [[Lac Léman|Léman]]. Son corps est enterré à Lausanne au [[cimetière du Bois-de-Vaux]] et son [[cœur]] est inhumé près du sanctuaire d’[[Olympie]] à l’intérieur du monument commémoratif de la rénovation des Jeux olympiques, inauguré en sa présence en 1927{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=10}}. |

|||

Il a vécu au {{n°|10}}, [[boulevard Flandrin]], [[16e arrondissement de Paris|Paris {{16e}}]]{{sfn|Jacques Hillairet|1963|p=530}}. |

Il a vécu au {{n°|10}}, [[boulevard Flandrin]], [[16e arrondissement de Paris|Paris {{16e}}]]{{sfn|Jacques Hillairet|1963|p=530}}. |

||

| Ligne 40 : | Ligne 29 : | ||

=== Sport français === |

=== Sport français === |

||

[[Fichier:ASM Champion de France de rugby 2010.jpg|vignette|upright=0.8|En 2010, le [[bouclier de Brennus]] reste le trophée du [[Championnat de France de rugby à XV|championnat de France de rugby]].|alt=Défilé de l'équipe championne de France de rugby à XV 2010 avec le bouclier de Brennus]] |

[[Fichier:ASM Champion de France de rugby 2010.jpg|vignette|upright=0.8|En 2010, le [[bouclier de Brennus]] reste le trophée du [[Championnat de France de rugby à XV|championnat de France de rugby]].|alt=Défilé de l'équipe championne de France de rugby à XV 2010 avec le bouclier de Brennus]] |

||

Afin de défendre ses convictions pédagogiques Pierre de Coubertin crée, le {{date|1 janvier 1888}}, un ''Comité pour la propagande des exercices physiques dans l'éducation'', présidé par [[Jules Simon]], ancien [[ |

Afin de défendre ses convictions pédagogiques Pierre de Coubertin crée, le {{date|1 janvier 1888}}, un ''Comité pour la propagande des exercices physiques dans l'éducation'', présidé par [[Jules Simon]], ancien [[Ministre de l'Éducation nationale (France)|ministre de l'instruction publique]], ancien [[Président du Conseil des ministres (France)|président du Conseil]] et membre de l'[[Académie française]]. Ce comité se consacre un temps à l'organisation des jeux à l'[[lycée Carnot (Paris)|école Monge]] puis Coubertin y renonce pour intégrer la direction de l'[[Union des sociétés françaises de sports athlétiques]] (USFSA){{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=25}} dès sa création, le {{date|20 novembre 1887}}. Il y contribue particulièrement au développement du sport scolaire. Afin de promouvoir ses convictions, Coubertin crée, en 1890, la ''Revue athlétique'' puis ''Les sports athlétiques'', avant de fusionner les deux titres. Il sollicite toutes les bonnes volontés, au premier chef l'[[Henri Didon|abbé Didon]] qu'il rencontre pour la première fois le {{date-|2 janvier 1891}}{{sfn|group="AB"|Alain Arvin-Bérod|2003|p=74}}, alors que, secrétaire général de l'{{abréviation discrète|USFSA|Union des sociétés françaises de sports athlétiques}} depuis deux ans, il démarche les établissements scolaires parisiens pour obtenir leur adhésion à son organisation. Il lui emprunte la [[devise olympique]], ''{{Langue|la|citius, altius, fortius}}'', officialisée au congrès de 1894{{sfn|group="AB"|Alain Arvin-Bérod|2003|p=76}}. Celle-ci, énoncée le {{date|7 mars 1891}}{{sfn|Luis Fernandez|2011|p=21}} sous la forme ''{{Langue|la|citius, fortius, altius}}''{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=5}}, décrit alors le parcours éducatif du [[collège Albert-le-Grand d'Arcueil]] dont Didon est recteur : plus vite (athlétiquement), plus fort (intellectuellement et mentalement), plus haut (spirituellement). Ceci correspond à son propre sentiment que {{citation|le sport et l'olympisme doivent être le domaine de l'effort et de la liberté d'excès}}. Les six dernières lignes des ''Mémoires olympiques'' de Coubertin le confirment en toutes lettres. |

||

Il se consacre aussi au rugby en arbitrant, notamment, la finale du premier [[championnat de France de rugby à XV|championnat de France]] le {{date|20 mars 1892}}. À cette occasion, il dessine lui-même et offre le trophée de l'épreuve, le [[bouclier de Brennus]], qui porte le nom de son réalisateur, [[Charles Brennus]], graveur et aussi président de la commission de rugby de l'{{Abréviation discrète|USFSA|Union des sociétés françaises de sports athlétiques}} et du [[Sporting |

Il se consacre aussi au rugby en arbitrant, notamment, la finale du premier [[championnat de France de rugby à XV|championnat de France]] le {{date|20 mars 1892}}. À cette occasion, il dessine lui-même et offre le trophée de l'épreuve, le [[bouclier de Brennus]], qui porte le nom de son réalisateur, [[Charles Brennus]], graveur et aussi président de la commission de rugby de l'{{Abréviation discrète|USFSA|Union des sociétés françaises de sports athlétiques}} et du [[Sporting Club universitaire de France]] (SCUF). C'est à l'occasion du cinquième congrès de l'{{abréviation discrète|USFSA|Union des sociétés françaises de sports athlétiques}} du {{date|25 novembre}} de la même année<ref name="FFMJS_60_7">{{article|nom=Fédération française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports|titre=Pierre de Coubertin, le père de l'olympisme|périodique=Le médaillé de la jeunesse et des sports|numéro=60|mois=avril-mai-juin|année=2012|page=7}}</ref> que Coubertin émet l'idée de la rénovation des Jeux olympiques. À partir de 1894 Coubertin néglige quelque peu ses fonctions de secrétaire général au profit du développement de l'olympisme. Des divergences de vue apparaissent bientôt à l'occasion de la préparation des [[Jeux olympiques de 1900|Jeux de Paris]], qui entraînent une première rupture en 1898{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=65}}. En 1907, en difficultés relationnelles au sein du comité directeur en même temps que [[Charles Simon (dirigeant sportif)|Charles Simon]], il soutient alors le [[Comité français interfédéral]] (CFI) de ce dernier et en dote le premier championnat de football d’un trophée identique{{sfn|Jean-Marie Jouaret|2012|p=40}}, le Trophée de France aujourd'hui perdu de vue. Par la suite, Coubertin réduit son engagement national à la présidence du {{Abréviation discrète|COF|Comité olympique français}} qu'il reconstitue pour chaque olympiade jusqu'à la déclaration de guerre et se consacre totalement au {{Abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}} qu'il préside depuis 1896. |

||

=== Olympisme === |

=== Olympisme === |

||

| Ligne 50 : | Ligne 39 : | ||

Pour rendre le sport plus populaire, Pierre de Coubertin pense qu'il faut l'internationaliser{{sfn|Christopher Hill|1996|p=5}}. L'idée de restaurer les Jeux olympiques connaît bien d'autres tentatives avant lui comme en témoigne l'ouvrage ''La Renaissance physique'' du pédagogue Paschal Grousset, en 1888. Ainsi, l'[[olympiade de la République]] se tient à Paris en [[années 1790 en sport|1796]], 1797 et 1798. Esprit-Paul de Laffont-Poulotti réclame même le rétablissement des Jeux olympiques et présente un projet qui n'est pas retenu par la municipalité de Paris<ref group="N">Le [[Comité international olympique|CIO]] honore la mémoire de ce visionnaire en 1924.</ref>. En France, divers établissements scolaires en font un évènement majeur de leur calendrier annuel, tel le Petit Séminaire du Rondeau, à [[Grenoble]], où son futur ami [[Henri Didon]] fait sa scolarité{{sfn|group="AB"|Alain Arvin-Bérod|2003|p=15}}. |

Pour rendre le sport plus populaire, Pierre de Coubertin pense qu'il faut l'internationaliser{{sfn|Christopher Hill|1996|p=5}}. L'idée de restaurer les Jeux olympiques connaît bien d'autres tentatives avant lui comme en témoigne l'ouvrage ''La Renaissance physique'' du pédagogue Paschal Grousset, en 1888. Ainsi, l'[[olympiade de la République]] se tient à Paris en [[années 1790 en sport|1796]], 1797 et 1798. Esprit-Paul de Laffont-Poulotti réclame même le rétablissement des Jeux olympiques et présente un projet qui n'est pas retenu par la municipalité de Paris<ref group="N">Le [[Comité international olympique|CIO]] honore la mémoire de ce visionnaire en 1924.</ref>. En France, divers établissements scolaires en font un évènement majeur de leur calendrier annuel, tel le Petit Séminaire du Rondeau, à [[Grenoble]], où son futur ami [[Henri Didon]] fait sa scolarité{{sfn|group="AB"|Alain Arvin-Bérod|2003|p=15}}. |

||

Entre 1856 et 1888, quatre rencontres sportives se sont déroulées à [[Athènes]] sous le nom d'''olympiades de Zappas'', riche mécène de la [[diaspora]] qui finance ces compétitions réservées aux Grecs{{sfn|Véronique Dumas|2006|p=34-35}}. Coubertin ne peut alors ignorer que, depuis 1850, William Penny Brookes a fondé une ''{{Langue|en|Olympian society}}'' qui organise à [[Much Wenlock]] ([[Shropshire]]) des |

Entre 1856 et 1888, quatre rencontres sportives se sont déroulées à [[Athènes]] sous le nom d'''olympiades de Zappas'', riche mécène de la [[diaspora]] qui finance ces compétitions réservées aux Grecs{{sfn|Véronique Dumas|2006|p=34-35}}. Coubertin ne peut alors ignorer que, depuis 1850, William Penny Brookes a fondé une ''{{Langue|en|Olympian society}}'' qui organise à [[Much Wenlock]] ([[Shropshire]]) des''{{Langue|en|[[Jeux olympiques de Wenlock | Olympian Games]]}}'' ouverts à tous<ref group="N">et pas seulement aux ''{{langue|en|gentlemen}}''</ref>. Invité avec l'ambassadeur de Grèce en 1890 à cet évènement, il en reste marqué après avoir été invité à y planter un chêne. |

||

[[Fichier:CoubertinManuscriptSheet.jpg|vignette|upright=0.8|Manuscrit du projet de jeux olympiques modernes de Pierre de Coubertin (discours du 25 novembre 1892).]] |

[[Fichier:CoubertinManuscriptSheet.jpg|vignette|upright=0.8|Manuscrit du projet de jeux olympiques modernes de Pierre de Coubertin (discours du 25 novembre 1892).]] |

||

C'est à la suite de son appel du {{date|25 novembre 1892}}<ref group="N">Le manuscrit original du manifeste ayant servi au discours de Pierre de Coubertin du {{date|25 novembre 1892}} avait été vendu aux enchères chez [[Sotheby's]] à [[New York]], le {{date|18 décembre 2019}}. Il avait été acquis par le milliardaire russe [[Alicher Ousmanov]] pour un montant record de {{unité|8.8|millions de dollars}}. Son acquéreur a offert le manuscrit au Comité international olympique</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|url=https://www.ouest-france.fr/jeux-olympiques/jeux-olympiques-le-manifeste-de-coubertin-vendu-pour-la-somme-record-de-8-8-millions-de-dollars-6661837|site=ouest-france.fr|titre=Jeux olympiques. Le manifeste de Coubertin vendu pour la somme record de 8,8 millions de dollars|date=19 décembre 2019|consulté le=11 février 2020}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|url=https:// |

C'est à la suite de son appel du {{date|25 novembre 1892}}<ref group="N">Le manuscrit original du manifeste ayant servi au discours de Pierre de Coubertin du {{date|25 novembre 1892}} avait été vendu aux enchères chez [[Sotheby's]] à [[New York]], le {{date|18 décembre 2019}}. Il avait été acquis par le milliardaire russe [[Alicher Ousmanov]] pour un montant record de {{unité|8.8|millions de dollars}}. Son acquéreur a offert le manuscrit au Comité international olympique</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|url=https://www.ouest-france.fr/jeux-olympiques/jeux-olympiques-le-manifeste-de-coubertin-vendu-pour-la-somme-record-de-8-8-millions-de-dollars-6661837|site=ouest-france.fr|titre=Jeux olympiques. Le manifeste de Coubertin vendu pour la somme record de 8,8 millions de dollars|date=19 décembre 2019|consulté le=11 février 2020}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|url=https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Alisher-usmanov-offre-au-cio-le-manifeste-olympique-de-1892/1108295|site=lequipe.fr|titre=Alisher Usmanov offre au {{Abréviation discrète|CIO|comité international olympique}} le manifeste olympique de 1892 rédigé par Pierre de Coubertin|périodique=L'Équipe|date=10 février 2020|consulté le=5 mai 2024}}.</ref>, au cours d'une séance solennelle de l'{{Abréviation discrète|USFSA|Union des sociétés françaises de sports athlétiques}} dans l'amphithéâtre de la [[Collège de Sorbonne|Sorbonne]], qu'il organise en 1894 ce qui sera appelé plus tard par les exégètes du coubertinisme le [[Ier Congrès olympique|premier congrès olympique]] dans ce même amphithéâtre, autour de {{citation|cette œuvre grandiose et bienfaisante : le rétablissement des Jeux Olympiques}}. Lors de la séance de clôture, le {{date|23 juin 1894}}, leur rétablissement est proclamé<ref>{{Lien web|url=http://www.comitecoubertin.fr/pierre-de-coubertin-renovateur-des-j-o/|site=comitecoubertin.fr|titre=Pierre de Coubertin , rénovateur des J.O.|consulté le=1 mai 2024}}</ref>, de même que leur fréquence quadriennale{{sfn|Franck Latty|2007|p=164}}. Un écrivain grec installé à Paris, [[Dimitrios Vikelas]], œuvre conjointement avec Coubertin à la renaissance des olympiades et est nommé président du {{Abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}} de 1894 à 1896{{sfn|Véronique Dumas|2006|p=34-35}}. Coubertin souhaite que la première édition des Jeux se déroule à [[Jeux olympiques d'été de 1900|Paris]] en 1900, en raison de l'exposition universelle. Finalement, les premiers Jeux olympiques rénovés ont symboliquement lieu à [[Jeux olympiques d'été de 1896|Athènes]] en 1896<ref name="FFMJS_60_7"/>. Le {{date|6 avril 1896}} le roi [[Georges Ier (roi des Hellènes)|Georges {{Ier}} de Grèce]] ouvre officiellement les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne{{sfn|Véronique Dumas|2006|p=34-35}}. L'année suivante, Coubertin organise au [[Le Havre|Havre]] le second [[congrès olympique]]. |

||

Président du {{abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}} depuis 1896, Pierre de Coubertin connaît des difficultés avec le mouvement sportif français dès les Jeux olympiques d'été de 1900 et fait face aux premiers scandales dès ceux de [[Jeux olympiques de 1904|Saint-Louis en 1904]] avec l'organisation de « journées anthropologiques », réservées « aux représentants des tribus sauvages et non civilisées », puis ceux de [[Jeux olympiques de 1908|Londres en 1908]] où les hôtes tentent d'imposer des jurys exclusivement composés d'Anglais. Le {{date|24 juillet 1908}}, il prononce son discours sur les ''{{Langue|en|Trustees}}'' de l'idéal olympique, dans lequel il explique que c'est la [[cooptation]] qui garantit l'indépendance du {{abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}}. Il reprend notamment, dans cette allocution, la maxime de l’évêque anglican de Pennsylvanie : {{citation|L’important dans ces olympiades, c’est moins d’y gagner que d’y prendre part<ref>''Revue Olympique'' du {{ date|31 juillet 1908}}, {{p.|108-110}}</ref>}}. Dès la même année, Pierre de Coubertin séjourne à Lausanne où il élit définitivement domicile en 1915<ref name="RTS_20150410">{{article|périodique=[[RTS Info]]|titre volume=Le 19h30|titre=Le 10 avril 1915, le baron Pierre de Coubertin installait le siège du CIO à Lausanne|format={{vid}}|url texte=http://www.rts.ch/play/tv/le-19h30/video/le-10-avril-1915-le-baron-pierre-de-coubertin-installait-le-siege-du-cio-a-lausanne?id=6692708|date=10 avril 2015|éditeur=Radio télévision suisse}}</ref>. Sur son instigation et en raison de la [[Première Guerre mondiale]], le siège du {{abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}} est alors transféré en terrain neutre dans la capitale vaudoise, à la villa ''Mon-Repos''<ref>{{BCU personnalité vaudoise|40943}}</ref>. Conçu par Pierre de Coubertin en 1913, le prototype du drapeau olympique est fabriqué sur ses indications par le magasin [[Le Bon Marché]] à Paris et présenté le {{date |17 juin 1914}} au [[président de la République française]], [[Raymond Poincaré]]<ref name="FFMJS_60_7"/>. |

|||

Après la Première Guerre mondiale, dans une des ''Lettres olympiques'' datée du {{date|13 janvier 1919}} et publiée dans ''la Gazette de Lausanne'', Coubertin énonce ainsi, sans équivoque possible, son sentiment : {{Citation|Tous les sports sont pour tous ; voilà sans doute une formule qu'on va taxer de follement utopique. Je n'en ai cure. Je l'ai longuement pesée et scrutée ; je la sais exacte et possible. Les années et les forces qui me restent seront employées à la faire triompher}}. |

|||

Pierre de Coubertin a introduit pour les jeux modernes des [[Symboles olympiques|symboles]] et [[Cérémonies olympiques|protocoles]] toujours en cours (à l'exception du [[Symboles olympiques#salut olympique|salut olympique]]), le [[drapeau olympique]], le [[serment olympique]] et la [[devise olympique]]<ref name="LM 20240505">{{Lien web|url=https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2024/05/05/le-relais-de-la-flamme-olympique-est-il-une-invention-des-nazis_6231597_4355770.html|site=lemonde.fr|titre=Le relais de la flamme olympique est-il une invention des nazis ?|périodique=Le Monde|date=5 mai 2024|auteur=William Audureau|consulté le=5 mai 2024}}</ref>. |

|||

Président du {{abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}} depuis 1896, Pierre de Coubertin connaît des difficultés avec le mouvement sportif français dès les [[Jeux olympiques d'été de 1900|jeux de Paris]] et doit faire face aux premiers scandales dès ceux de [[Jeux olympiques d'été de 1904|Saint-Louis en 1904]] avec l'organisation de « journées anthropologiques », réservées « aux représentants des tribus sauvages et non civilisées », puis ceux de [[Jeux olympiques d'été de 1908|Londres en 1908]] où les hôtes tentent d'imposer des jurys exclusivement composés d'Anglais. Le {{date|24 juillet 1908}}, il prononce son discours sur les ''{{Langue|en|Trustees}}'' de l'idéal olympique, dans lequel il explique que c'est la [[cooptation]] qui garantit l'indépendance du {{abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}}. Il reprend notamment, dans cette allocution, la maxime de l’évêque anglican de Pennsylvanie : {{citation|L’important dans ces olympiades, c’est moins d’y gagner que d’y prendre part<ref>''Revue Olympique'' du {{ date|31 juillet 1908}}, {{p.|108-110}}</ref>}}. Dès la même année, Pierre de Coubertin séjourne à Lausanne où il élit définitivement domicile en 1915<ref name="RTS_20150410">{{article|périodique=[[RTS Info]]|titre volume=Le 19h30|titre=Le 10 avril 1915, le baron Pierre de Coubertin installait le siège du CIO à Lausanne|format={{vid}}|url texte=http://www.rts.ch/play/tv/le-19h30/video/le-10-avril-1915-le-baron-pierre-de-coubertin-installait-le-siege-du-cio-a-lausanne?id=6692708|date=10 avril 2015|éditeur=Radio télévision suisse}}</ref>. Sur son instigation et en raison de la [[Première Guerre mondiale]], le siège du {{abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}} est alors transféré en terrain neutre dans la capitale vaudoise, à la villa ''Mon-Repos''<ref>{{BCU personnalité vaudoise|40943}}</ref>. Conçu par Pierre de Coubertin en 1913, le prototype du drapeau olympique est fabriqué sur ses indications par le magasin [[Le Bon Marché]] à Paris et présenté le {{date |17 juin 1914}} au [[président de la République française]] [[Raymond Poincaré]]<ref name="FFMJS_60_7"/>. |

|||

Coubertin s'éloigne ensuite du {{abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}} et démissionne de son poste en 1925 après les [[Jeux olympiques d'été de 1924|jeux d'été de Paris]] et les premiers [[Jeux olympiques d'hiver de 1924|jeux d'hiver de Chamonix]]. Dès les jeux qui suivent, [[Jeux olympiques d'été de 1928|à Amsterdam]], son successeur, le Belge [[Henri de Baillet-Latour]], ouvre aux femmes les épreuves d'[[athlétisme]]. Aigri, Coubertin déplore que ses successeurs ne fassent pas plus de cas de son opinion et ne le tiennent pas plus au courant des événements. Il est cependant lauréat du ''prix Guy-Wildenstein'' de l'[[Académie des sports]] en 1935 et s'implique occasionnellement dans le suivi des [[Jeux olympiques d'été de 1936|Jeux olympiques de Berlin]], accordés à l'Allemagne le {{date|26 avril 1931}} avant l'arrivée au pouvoir d'[[Adolf Hitler|Hitler]] et organisés par son ami [[Carl Diem]]<ref group="N">Leur amitié est de longue date, celui-ci étant déjà à la tête du comité d'organisation des Jeux prévus en 1916 à Berlin</ref>{{,}}<ref name="LM 20240505"/>. |

|||

== Conflits de Coubertin == |

== Conflits de Coubertin == |

||

[[Fichier:Philippe Tissié.jpg|vignette|upright=0.7|alt=Portrait du docteur Philippe Tissié|Portrait du docteur [[Philippe Tissié]].]] |

[[Fichier:Philippe Tissié.jpg|vignette|upright=0.7|alt=Portrait du docteur Philippe Tissié|Portrait du docteur [[Philippe Tissié]].]] |

||

Apôtre de l'[[œcuménisme]] sportif à travers l'olympisme, Coubertin n'en est pas moins, en France et de son temps déjà, une personnalité fort conflictuelle. Cette attitude se manifeste d'abord au sein même de l'{{abréviation discrète|USFSA|Union des sociétés françaises de sports athlétiques}} où son prosélytisme à l'égard des établissements scolaires finit, après la retraite de [[Georges de Saint-Clair]], par inquiéter d'autres dirigeants qui ne voient pas d'un bon œil leurs effectifs dépasser ceux des clubs sportifs au sein de l'{{abréviation discrète|USFSA|Union des sociétés françaises de sports athlétiques}}. La disparition de ce dernier en 1910 n'améliore pas la situation. Et l'octroi des Jeux de 1916 à l'Allemagne en 1911 en font aux yeux de certains un progermaniste. |

Apôtre de l'[[œcuménisme]] sportif à travers l'olympisme, Coubertin n'en est pas moins, en France et de son temps déjà, une personnalité fort conflictuelle. Cette attitude se manifeste d'abord au sein même de l'{{abréviation discrète|USFSA|Union des sociétés françaises de sports athlétiques}} où son prosélytisme à l'égard des établissements scolaires finit, après la retraite de [[Georges de Saint-Clair]], par inquiéter d'autres dirigeants qui ne voient pas d'un bon œil leurs effectifs dépasser ceux des clubs sportifs au sein de l'{{abréviation discrète|USFSA|Union des sociétés françaises de sports athlétiques}}. La disparition de ce dernier en 1910 n'améliore pas la situation. Et l'octroi des Jeux de 1916 à l'Allemagne en 1911 en font aux yeux de certains un progermaniste. Les difficultés relationnelles de Coubertin ne s'arrêtent pas là. |

||

=== Sport contre éducation physique sous la {{IIIe}} République === |

=== Sport contre éducation physique sous la {{IIIe}} République === |

||

Pierre de Coubertin s'inscrit pleinement dans le débat que [[Georges Hébert]] cristallise dans un ouvrage-clef en 1925{{sfn|Georges Hébert1925}}. Bien que rallié à la République, en prônant le [[sport]] et l'excellence de la compétition à l'école, il entre bien en conflit avec les tenants de la [[gymnastique]] militaire et hygiéniste {{incise|prônée officiellement par [[Paul Bert]] et bien d'autres}} et ceux de l' |

Pierre de Coubertin s'inscrit pleinement dans le débat que [[Georges Hébert]] cristallise dans un ouvrage-clef en 1925{{sfn|Georges Hébert1925}}. Bien que rallié à la République, en prônant le [[sport]] et l'excellence de la compétition à l'école, il entre bien en conflit avec les tenants de la [[gymnastique]] militaire et hygiéniste {{incise|prônée officiellement par [[Paul Bert]] et bien d'autres}} et ceux de l'éducation physique égalitaire du plus grand nombre, prônée par Paschal Grousset, ancien communard déporté. Ce {{citation|Monsieur Paschal Grousset qui est un homme que je méprise et avec lequel je ne veux point avoir de rapports}}, dit Coubertin{{sfn|group="D"|Jean Durry|1998|p=78}}. Coubertin souhaite amener l'activité physique et le sport à l'école{{sfn|group="AB"|Alain Arvin-Bérod|2003|p=75}}. C'est à cette fin qu'il fonde le ''Comité de propagande des exercices physiques'' en {{date|juin 1888}} et le renforce en 1890 avec la ''Revue athlétique''. Les membres du comité sont majoritairement d'une sensibilité de droite (monarchistes, conservateurs et ecclésiastiques), contrairement à ceux de la Ligue nationale de l’éducation physique de Grousset dont les membres, comme [[Georges Clemenceau]] ou [[Alexandre Dumas (fils)|Alexandre Dumas]], ont une sensibilité [[Parti radical (France)|radicale]] (socialistes ou non mais républicains et athées). |

||

De cette situation naissent les conflits idéologiques entre un mouvement libéral d'inspiration anglo-saxonne et un mouvement plus égalitaire et collectif, plus proche de l'aura de la {{IIIe}} République, alors qu'une troisième composante se garde à l'écart des deux mouvances, la ''Ligue girondine de l'éducation physique'' de Philippe Tissié. Cependant, médecin et hygiéniste, celui-ci prend position contre la compétition et ses violences, tandis que Coubertin défend le sport et sa {{Citation|liberté d'excès}}<ref>{{Lien web|url=https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Coubertin_Discours_externat_de_la_rue_de_Madrid_1937.djvu/6|site=wikisource.org|titre=Page:Coubertin Discours externat de la rue de Madrid 1937.djvu/6|consulté le=2020-09-05}}.</ref> pour aller vers l'excellence de l'individu. Coubertin a aussi une vision internationale du sport et veut relier les ligues sportives du monde entier entre elles avec une préférence pour les jeux sportifs anglais ([[football]], [[athlétisme]], [[Aviron (sport)|aviron]] et [[tennis]]), alors que Tissié et Grousset militent pour une approche éducative du sport par les jeux régionaux (la [[ |

De cette situation naissent les conflits idéologiques entre un mouvement libéral d'inspiration anglo-saxonne et un mouvement plus égalitaire et collectif, plus proche de l'aura de la {{IIIe}} République, alors qu'une troisième composante se garde à l'écart des deux mouvances, la ''Ligue girondine de l'éducation physique'' de Philippe Tissié. Cependant, médecin et hygiéniste, celui-ci prend position contre la compétition et ses violences, tandis que Coubertin défend le sport et sa {{Citation|liberté d'excès}}<ref>{{Lien web|url=https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Coubertin_Discours_externat_de_la_rue_de_Madrid_1937.djvu/6|site=wikisource.org|titre=Page:Coubertin Discours externat de la rue de Madrid 1937.djvu/6|consulté le=2020-09-05}}.</ref> pour aller vers l'excellence de l'individu. Coubertin a aussi une vision internationale du sport et veut relier les ligues sportives du monde entier entre elles avec une préférence pour les jeux sportifs anglais ([[football]], [[athlétisme]], [[Aviron (sport)|aviron]] et [[tennis]]), alors que Tissié et Grousset militent pour une approche éducative du sport par les jeux régionaux (la [[barette aquitaine]] plutôt que le rugby) et par la [[Gymnastique suédoise|méthode suédoise]] de [[Pehr Henrik Ling]] (1776–1839), déjà mieux insérée dans la tradition nationale. |

||

Tissié se désintéresse de la création des Jeux olympiques et des problèmes afférents : {{Citation|Les questions d'[[amateur]]s et de [[professionnel]]s ainsi que le rétablissement des Jeux olympiques n'intéressent pas directement la Ligue girondine qui ne s'occupe que des jeunes gens ou des enfants en cours de scolarité}}{{sfn|group="D"|Jean Durry|1998|p=83}}. En 1937, en qualité de délégué du ministre de l'instruction publique, il participe activement au congrès du [[Le Havre|Havre]], fraternel comme les valeurs que veulent incarner les Jeux olympiques et y défend ses points de vue. En raison de sa prestance, ceux-ci sont fortement écoutés et entendus, en dépit des réserves de Pierre de Coubertin qui reste en contact avec Tissié {{Citation|pour travailler sur cette même cause qu'est l'éducation de l'activité physique car même si nous ne la servons pas de la même manière, nous l'aimons pareillement}}{{sfn|group="D"|Jean Durry|1998|p=84-85}}. De 1889 à 1915, en dépit de toutes leurs divergences, il existe une importante correspondance entre Coubertin et Tissié que le premier ménage prudemment eu égard à ses fonctions publiques{{sfn|group="D"|Jean Durry|1998|p=82}}. |

|||

Coubertin, dans le |

Coubertin, dans le chapitre XII de ses ''Mémoires'' qu'il consacre à l'amateurisme, s'exprime ainsi : {{Citation|Lui ! Toujours lui. J'en risque aujourd'hui l'aveu : je ne me suis jamais passionné pour cette question-là}}. |

||

{{Citation|Lui ! Toujours lui. J'en risque aujourd'hui l'aveu : je ne me suis jamais passionné pour cette question-là}}. |

|||

En {{date|septembre 1936}}, un journaliste l'interroge sur le serment olympique, il lui répond avec violence : {{Citation|On m'a reproché souvent, et toujours à tort, la prétendue hypocrisie du serment olympique. Mais lisez-le, ce fameux serment dont je suis le père heureux et fier : où voyez-vous qu'il exige des athlètes descendus sur le stade olympique un amateurisme absolu que je suis le premier à reconnaître comme impossible ? Je ne demande par ce serment qu'une seule chose : la loyauté sportive}}. |

En {{date|septembre 1936}}, un journaliste l'interroge sur le serment olympique, il lui répond avec violence : {{Citation|On m'a reproché souvent, et toujours à tort, la prétendue hypocrisie du serment olympique. Mais lisez-le, ce fameux serment dont je suis le père heureux et fier : où voyez-vous qu'il exige des athlètes descendus sur le stade olympique un amateurisme absolu que je suis le premier à reconnaître comme impossible ? Je ne demande par ce serment qu'une seule chose : la loyauté sportive}}. |

||

| Ligne 76 : | Ligne 68 : | ||

[[Fichier:Eclaireurs Français Neutres greyscale.png|vignette|upright=0.7|Logo des [[Éclaireurs français]] avec mention de la Ligue de l'éducation nationale (LEN).|alt=Ancien logo des Éclaireurs français]] |

[[Fichier:Eclaireurs Français Neutres greyscale.png|vignette|upright=0.7|Logo des [[Éclaireurs français]] avec mention de la Ligue de l'éducation nationale (LEN).|alt=Ancien logo des Éclaireurs français]] |

||

[[Fichier:Logo EEDF.svg|vignette|upright=0.7|Logo des [[Éclaireuses Éclaireurs de France]].|alt=Logo des Éclaireuses-Éclaireurs de France]] |

[[Fichier:Logo EEDF.svg|vignette|upright=0.7|Logo des [[Éclaireuses Éclaireurs de France]].|alt=Logo des Éclaireuses-Éclaireurs de France]] |

||

L'intérêt de Coubertin pour le scoutisme est un aspect peu médiatisé du personnage. Cet épisode n'est pas moins caractéristique de l'intransigeance qu'il a déjà exprimée à l'égard de Grousset, par exemple. |

L'intérêt de Coubertin pour le [[scoutisme]] est un aspect peu médiatisé du personnage. Cet épisode n'est pas moins caractéristique de l'intransigeance qu'il a déjà exprimée à l'égard de Grousset, par exemple. |

||

En 1911, l'officier de marine [[Nicolas Benoit]], collègue de Georges Hébert à l'[[École navale]], rencontre [[Robert Baden-Powell]] lors d’un séjour professionnel en Angleterre. À son retour en France il y milite pour la création d'un mouvement de scoutisme laïque et il adresse un mémoire en ce sens au ministère de la Marine en 1910. Celui-ci restant sans écho, il contacte d'autres militants de l’éducation anglo-saxonne qui le mettent en rapport avec Pierre de Coubertin qu'il rencontre en {{date|mai 1911}}<ref name="Benoit">{{lien web|url=https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http://ansfac.org/Personalites/benoit.html#federation=archive.wikiwix.com&tab=url|site=wikiwix.com|titre=Lieutenant de Vaisseau Nicolas Benoit|consulté le=26 mai 2024}}</ref>. Celui-ci est vite convaincu de l'intérêt de la méthode ; lors de l'assemblée constitutive de la ''Ligue de l'éducation nationale'' (LEN), le {{date|27 octobre}} de la même année, il préconise {{citation|le système des petits groupements d'adolescents organisés en Angleterre sous le nom de ''boys [[Scoutisme|scouts]]''}} et propose pour la France l'appellation d'[[éclaireurs]]{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=13}}. |

|||

Des divergences majeures apparaissent ensuite entre les deux hommes sur la place des rites (insignes, uniforme, promesse scoute) et de la |

Des divergences majeures apparaissent ensuite entre les deux hommes sur la place des rites (insignes, uniforme, promesse scoute) et de la dimension religieuse que Coubertin veut ignorer<ref group="N">Alors qu'en 1906 celui-ci faisait explicitement appel à la très catholique {{Abréviation discrète|FGSPF|Fédération gymnastique et sportive des patronages de France}} pour le soutenir dans ses projets</ref>, sur lesquels Benoît, fidèle en cela à Baden-Powell, refuse de transiger<ref name="Benoit"/>. Ces dissensions {{incise|qui auraient motivé un duel}} aboutissent à la création de deux entités différentes : |

||

* les [[Éclaireuses Éclaireurs de France|Éclaireurs de France]] le {{date|2 décembre 1911}} par Benoît, [[André Chéradame]] et [[Georges Bertier]], directeur de l'[[École des Roches]] ; |

* les [[Éclaireuses Éclaireurs de France|Éclaireurs de France]] le {{date|2 décembre 1911}} par Benoît, [[André Chéradame]] et [[Georges Bertier]], directeur de l'[[École des Roches]] ; |

||

* les [[Éclaireurs français]], rattachés à la {{Abréviation discrète|LEN|''Ligue de l'éducation nationale''}}, en {{date-|août 1912}} par Coubertin<ref name="Benoit"/>. |

* les [[Éclaireurs français]], rattachés à la {{Abréviation discrète|LEN|''Ligue de l'éducation nationale''}}, en {{date-|août 1912}} par Coubertin<ref name="Benoit"/>. |

||

Malgré l'appui de cette puissante organisation, ces derniers restent très minoritaires et le décès de Benoît, lors d'une charge à la [[Baïonnette (arme)|baïonnette]] de l'[[infanterie de marine]] le {{date|17 décembre 1914}} à [[Nieuport (Belgique)|Nieuport]]-[[Steenstrate]]<ref name="Benoit"/> en Belgique, met fin aux querelles. |

Malgré l'appui de cette puissante organisation, ces derniers restent très minoritaires et le décès de Benoît, lors d'une charge à la [[Baïonnette (arme)|baïonnette]] de l'[[infanterie de marine]] le {{date|17 décembre 1914}} à [[Nieuport (Belgique)|Nieuport]]-[[Steenstrate]]<ref name="Benoit"/> en Belgique, met fin aux querelles. La fracture perdure entre ces deux organisations qui fusionnent avec les Éclaireuses de France, en 1964, dans un mouvement unifié : les [[Éclaireuses Éclaireurs de France|Éclaireuses éclaireurs de France]] (EEDF). La revue ''Tout Droit'' devient alors ''L'Équipée'' et un nouvel emblème est élaboré à partir des deux premiers, l'arc des Éclaireurs de France et le trèfle des Éclaireurs français. |

||

== Controverses posthumes : derrière l'olympisme == |

== Controverses posthumes : derrière l'olympisme == |

||

{{TI|date=juillet 2022}} |

|||

Excepté le livre d'[[Ernest Seillière]]{{sfn|Ernest Seillière|1917}} paru dès 1917, la littérature sportive française s'est intéressée tardivement à la personnalité et à l'œuvre de Coubertin. Il faut attendre l'ouvrage d'André Senay et [[Robert Hervet]]{{sfn|André Senay|Robert Hervet|1960}} en 1957 (réédité en 1960), celui de [[Marie-Thérèse Eyquem]]{{sfn|Marie-Thérèse Eyquem|1966}} en 1966, la publication de la thèse de Yves-Pierre Boulongne{{sfn|Yves-Pierre Boulongne|1975}} en 1975 et les travaux plus récents de Jean Dury{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997}}{{,}}{{sfn|group="D"|Jean Durry|1998}} pour voir apparaître des œuvres historiques d'importance. Peut-être exagérément laudatives, celles-ci ont entraîné en réaction à la fin du siècle dernier des travaux extrêmement critiques de sociologues comme [[Jean-Marie Brohm]]{{sfn|Jean-Marie Brohm|1981}} puis Michel Caillat{{sfn|Michel Caillat|2008}}. |

|||

=== Un réactionnaire … === |

=== Un réactionnaire … === |

||

Fervent partisan de la [[colonisation]] {{incise|{{citation|dès les premiers jours, j'étais un colonial fanatique}}<ref group="PC">{{Ouvrage|prénom1=Pierre|nom1=de Coubertin|titre=Mémoires|éditeur=Archives du CIO|année=1936}}</ref>}} il voit dans le sport, à l'instar de nombreuses élites de la {{IIIe}} République, un instrument utile de {{citation|disciplinisation des indigènes}}<ref group="PC">{{chapitre|prénom1=Pierre|nom1=de Coubertin|titre chapitre=Projet de colonisation sportive, 1930|auteurs ouvrage=Pascal Boniface|titre ouvrage=JO politiques|éditeur=[[Jean-Claude Gawsewitch Éditeur]]|année=2012}}</ref>. |

Fervent partisan de la [[colonisation]] {{incise|{{citation|dès les premiers jours, j'étais un colonial fanatique}}<ref group="PC">{{Ouvrage|prénom1=Pierre|nom1=de Coubertin|titre=Mémoires|éditeur=Archives du CIO|année=1936}}</ref>}} il voit dans le sport, à l'instar de nombreuses élites de la {{IIIe}} République, un instrument utile de {{citation|disciplinisation des indigènes}}<ref group="PC">{{chapitre|prénom1=Pierre|nom1=de Coubertin|titre chapitre=Projet de colonisation sportive, 1930|auteurs ouvrage=Pascal Boniface|titre ouvrage=JO politiques|éditeur=[[Jean-Claude Gawsewitch Éditeur]]|année=2012}}</ref>. Pierre-Yves Boulongne lui attribue un mode de représentation [[Racisme|raciste]] : {{citation|Les races sont de valeur différente et à la race blanche, d'essence supérieure, toutes les autres doivent faire allégeance}}{{sfn|Yves-Pierre Boulongne|1975|p=170-171}}. Au contraire, à propos des « journées anthropologiques », compétitions réservées {{citation|aux représentants des tribus sauvages et non civilisées}} organisées lors des [[Jeux olympiques de 1904|Jeux de Saint-Louis]], il s'oppose à ce qu'il appelle une {{citation|mascarade outrageante}} qui, ajoute-t-il, {{citation|se dépouillera naturellement de ses oripeaux lorsque ces Noirs, ces Rouges, ces Jaunes apprendront à courir, à sauter, à lancer et laisseront les Blancs derrière eux}}<ref group="PC">{{Ouvrage|prénom1=Pierre|nom1=de Coubertin|titre=Mémoires olympiques|lieu=Lausanne|éditeur=Comité international olympique|année=1931}}</ref>. Cette vision inégalitaire du monde ne se limite d'ailleurs pas au seul domaine ethnique et frise parfois l'[[eugénisme]]. Pour lui, toute société est divisée entre forts et faibles : {{citation|il y a deux races distinctes<ref group="N">Cette profession de foi peut prêter à de justes réserves mais elle montre aussi que le concept de « race » ne coïncide pas toujours à cette époque au champ sémantique qui est le sien aujourd'hui</ref>, celle au regard franc, aux muscles forts, à la démarche assurée et celle des maladifs, à la mine résignée et humble, à l'air vaincu. Eh ! bien, c'est dans les collèges comme dans le monde : les faibles sont écartés, le bénéfice de cette éducation n'est appréciable qu'aux forts}}<ref group="PC">{{chapitre|prénom1=Pierre|nom1=de Coubertin|titre chapitre=L'Éducation anglaise|auteurs ouvrage=J.-M. Brohm|titre ouvrage=Pierre de Coubertin, le seigneur des anneaux|éditeur=Homnisphères|année=2008}}</ref>. |

||

[[Fichier:SuzanneLenglen.jpg|vignette|upright=0.8|[[Suzanne Lenglen]] au [[tournoi de Wimbledon]] en juin 1925.|alt=Suzanne Lenglen en 1925 au tournoi de Wimbledon.]] |

|||

Son hostilité à la participation des femmes aux Jeux olympiques l'amène parfois à des propos qui relèvent de la [[misogynie]] : {{citation|Une petite olympiade femelle à côté de la grande olympiade mâle. Où serait l’intérêt ? […] Impratique, inintéressante, inesthétique, et nous ne craignons pas d’ajouter : incorrecte, telle serait à notre avis cette demi-olympiade féminine. Ce n'est pas là notre conception des Jeux olympiques dans lesquels nous estimons qu'on a cherché et qu'on doit continuer de chercher la réalisation de la formule que voici : l'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle avec l'internationalisme pour base, la loyauté pour moyen, l'art pour cadre et l'applaudissement féminin pour récompense}}<ref group="PC">{{Lien web|url=https://digital.la84.org/digital/collection/p17103coll1/id/13229/rec/13|site=digital.la84.org|titre=Revue olympique|sous-titre=Les femmes aux Jeux olympiques|éditeur=Digital library collections|date=juillet 1912|auteur=Pierre de Coubertin|page=109-111|consulté le=25 octobre 2020}}.</ref>. |

|||

[[Marie-Thérèse Eyquem]] considère qu'il manifeste un rejet du football féminin à l'occasion d'un match ayant duré plus longtemps que prévu sous les acclamations des spectateurs, avec ces mots : {{Citation|On comprend alors les réticences de Coubertin !}}{{sfn|Marie-Thérèse Eyquem|1966}}. |

|||

Bien des points de sa vision du monde peuvent être qualifiés de [[Réaction (politique)|réactionnaires]], comme n'ont pas hésité à le faire une partie des chercheurs{{sfn|Jean-Marie Brohm|1981}}{{,}}<ref>{{Lien web|url=http://www.comitecoubertin.fr/coubertin-raciste-ou-humaniste/|site=comitecoubertin.fr|titre=Coubertin : raciste ou humaniste ?|date=29 avril 2024|auteur=André Declercq|consulté le=21 mai 2024}}</ref>. |

|||

Ses convictions restent cependant initialement théoriques car, si le {{Abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}} édicte la doctrine, l'organisation des premiers Jeux est déjà déléguée par les organisateurs locaux à des entrepreneurs de spectacle qui les interprètent<ref>{{Article|langue=en|auteur=Pierre de Coubertin|titre=France on the wrong track|périodique=American Monthly Review of Reviews|date=avril 1901|volume=23|numéro=4|pages=449}}</ref>. Ainsi, malgré son opposition, les femmes sont bien présentes dans certaines disciplines aux [[Jeux olympiques de 1900]], sous l'influence d'[[Alfred Picard]]<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Aux JO de Paris 1900, quand les golfeuses ouvrent la voie pour les femmes |url=https://www.nouvelobs.com/sport/20230820.OBS77097/aux-jo-de-paris-1900-quand-les-golfeuses-ouvrent-la-voie-pour-les-femmes.html |site=L'Obs |date=2023-08-20 |consulté le=2024-02-09}}</ref>. |

|||

Si Coubertin parle des jeux comme instrument de paix, il soutient, avant 1914, l'effort de revanche. Tout en accordant une grande place à l'honneur patriotique et au nationalisme, il présente aussi le sport comme un moyen de rendre les pratiquants plus aptes à la guerre : {{citation|Le jeune sportsman se sent évidemment mieux préparé à partir à la guerre que ne le furent ses aînés et quand on est préparé à quelque chose, on le fait plus volontiers}}{{sfn|Daniel Bermond|2008}}. |

|||

[[Fichier:Bundesarchiv Bild 146-1976-033-17, Berlin, Olympische Spiele.jpg|vignette|upright=0.8|Cérémonie d'ouverture des [[Jeux olympiques d'été de 1936|JO de 1936]].|alt=Défilé d'ouverture des Jeux olympiques de 1936 à Berlin]] |

[[Fichier:Bundesarchiv Bild 146-1976-033-17, Berlin, Olympische Spiele.jpg|vignette|upright=0.8|Cérémonie d'ouverture des [[Jeux olympiques d'été de 1936|JO de 1936]].|alt=Défilé d'ouverture des Jeux olympiques de 1936 à Berlin]] |

||

Le baron apporte un soutien aux campagnes publicitaires en faveur des Jeux de Berlin finalement organisés par le [[Troisième Reich|régime nazi]]: {{Citation|Dès aujourd'hui, je veux remercier le gouvernement et le peuple allemand pour l'effort dépensé en l'honneur de la onzième olympiade}}<ref name="Méranville2007">{{Harvsp|id=Méranville2007|texte=Méranville 2007, faisant référence aux Archives radio, Paris, INA}}</ref>. Bien que retiré du {{abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}} où il reste à titre purement honorifique et absent physiquement des Jeux, il le soutient implicitement par le discours suivant : {{citation|Que le peuple allemand et son chef soient remerciés pour ce qu’ils viennent d’accomplir}}{{sfn|Michel Caillat|2008}}. Interrogé sur ce soutien, Coubertin répond : {{citation|Comment voudriez-vous que je répudie la célébration de la {{XIe}} Olympiade ? Puisque aussi bien cette glorification du régime nazi a été le choc émotionnel qui a permis le développement qu’ils ont connu}}<ref>{{lien web|url= http://cajo.wordpress.com/category/pierre-de-coubertin/|titre=Biographie du « baron »|site=Collectif anti-jeux olympiques (CAJO)}}.</ref>. Pour Daniel Bermond, aucun doute n'est possible : Coubertin admire intensément Hitler{{sfn|Daniel Bermond|2008|p=362}}. |

|||

Son hostilité à la participation des femmes aux Jeux olympiques l'amène parfois à des propos qui relèvent de la [[misogynie]] : {{citation|Une petite olympiade femelle à côté de la grande olympiade mâle. Où serait l’intérêt ? […] Impratique, inintéressante, inesthétique, et nous ne craignons pas d’ajouter : incorrecte, telle serait à notre avis cette demi-olympiade féminine. Ce n’est pas là notre conception des Jeux olympiques dans lesquels nous estimons qu’on a cherché et qu’on doit continuer de chercher la réalisation de la formule que voici : l’exaltation solennelle et périodique de l’athlétisme mâle avec l’internationalisme pour base, la loyauté pour moyen, l’art pour cadre et l’applaudissement féminin pour récompense}}<ref group="PC">{{Lien web|url=https://digital.la84.org/digital/collection/p17103coll1/id/13229/rec/13|site=digital.la84.org|titre=Revue olympique|sous-titre=Les femmes aux Jeux olympiques|éditeur=Digital library collections|date=juillet 1912|auteur=Pierre de Coubertin|page=109-111|consulté le=25 octobre 2020}}.</ref>. Ses convictions restent cependant initialement théoriques car, si le {{Abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}} édicte la doctrine, l'organisation des premiers Jeux est déjà déléguée par les organisateurs locaux à des entrepreneurs de spectacle qui les interprètent<ref>{{Article|langue=en|auteur=Pierre de Coubertin|titre=France on the wrong track|périodique=American Monthly Review of Reviews|date=avril 1901|volume=23|numéro=4|pages=449}}</ref>.Ainsi, malgré son opposition, les femmes sont bien présentes dans certaines disciplines aux [[Jeux olympiques de 1900]], sous l'influence d'[[Alfred Picard]]<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Aux JO de Paris 1900, quand les golfeuses ouvrent la voie pour les femmes |url=https://www.nouvelobs.com/sport/20230820.OBS77097/aux-jo-de-paris-1900-quand-les-golfeuses-ouvrent-la-voie-pour-les-femmes.html |site=L'Obs |date=2023-08-20 |consulté le=2024-02-09}}</ref>. |

|||

Si Coubertin parle des jeux comme instrument de paix, il n'est pas insensible, avant 1914, aux efforts de revanche, et, tout en accordant une grande place à l’honneur patriotique et au nationalisme, il présente aussi le sport comme un moyen de rendre les pratiquants plus aptes à la guerre : {{citation|Le jeune sportsman se sent évidemment mieux préparé à partir à la guerre que ne le furent ses aînés et quand on est préparé à quelque chose, on le fait plus volontiers}}{{sfn|Daniel Bermond|2008}}. Enfin, le baron apporte un soutien implicite au [[nazisme|régime nazi]] à l'occasion des campagnes publicitaires en faveur des Jeux : {{Citation|Dès aujourd'hui, je veux remercier le gouvernement et le peuple allemands pour l'effort dépensé en l'honneur de la onzième olympiade}}<ref name="Méranville2007">{{Harvsp|id=Méranville2007|texte=Méranville 2007, faisant référence aux Archives radio, Paris, INA}}</ref>. Bien que retiré du {{abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}} où il reste à titre purement honorifique et absent physiquement des Jeux, il le soutient implicitement par le discours suivant : {{citation|Que le peuple allemand et son chef soient remerciés pour ce qu’ils viennent d’accomplir}}{{sfn|Michel Caillat|2008}}. Interrogé sur ce soutien, Coubertin répond : {{citation|Comment voudriez-vous que je répudie la célébration de la {{XIe}} Olympiade ? Puisque aussi bien cette glorification du régime nazi a été le choc émotionnel qui a permis le développement qu’ils ont connu}}<ref>{{lien web|url= http://cajo.wordpress.com/category/pierre-de-coubertin/|titre=Biographie du « baron »|site=Collectif anti-jeux olympiques (CAJO)}}.</ref>. Pour Daniel Bermond, aucun doute n'est possible : Coubertin admire intensément Hitler{{sfn|Daniel Bermond|2008|p=362}}. |

|||

=== … ou l'un des hommes de son temps ? === |

=== … ou l'un des hommes de son temps ? === |

||

Ses propos sur le [[colonialisme]] restent bien en deçà de ceux de [[Paul Bert]]{{sfn|Carole Reynaud Paligot|2006|p=140-141}}, éminent physiologiste et également ministre de l'Instruction publique (1881-1882) avant d'être le premier [[Résident (colonie)|résident général]] du [[Tonkin]] en 1886. Il est couramment admis{{sfn|Suzanne Citron|2008}} qu'ils ont tous deux clairement contribué ainsi à donner aux manuels scolaires d'histoire, de géographie et de français de la {{IIIe|République}} une orientation résolument nationaliste qui perdure sous la [[Quatrième République (France)|{{IVe}}]]. La question de la race fait alors aussi débat parmi les militants de la gymnastique et de l’éducation physique naissante, tels [[Edmond Desbonnet]]{{sfn|Georges Rouhet|Edmond Desbonnet|1908}} qui, en référence à l’existence d’une [[Société d'encouragement à l'élevage du Trotteur français]], réclame à cor et à cri l'instauration d’une réflexion sur l’amélioration de ce capital que représente aussi la race humaine{{sfn|Gilbert Andrieu|1990|p=13}}, voire française, pour éviter peut-être que ne se renouvelle le [[Guerre franco-allemande de 1870|désastre de 1870]], imputé à la supériorité de l'éducation physique du fantassin [[Prusse|prussien]]. La participation de [[Paul Doumer]]<ref>Une liste des participants est disponible dans {{Ouvrage|langue=en|prénom1=William|nom1=H. Schneider|titre=Quality and Quantity. The Quest for biological regeration in twentieth-century France|éditeur=Cambridge university press|année=1990|passage=85|isbn=|titre chapitre=Table 4.1}}.</ref> à la fondation de la Société française d’eugénisme le {{date-|29 janvier 1913}}{{sfn|Anne Carol|1995|p=79}} montre que les politiques ne sont pas insensibles à un débat qui perdure : en 1919, le très modéré docteur Philippe Tissié publie encore chez Flammarion ''L'éducation physique et la race''. |

|||

[[Fichier:SuzanneLenglen.jpg|vignette|upright=0.8|[[Suzanne Lenglen]] au [[tournoi de Wimbledon]] en juin 1925.|alt=Suzanne Lenglen en 1925 au tournoi de Wimbledon.]] |

|||

Il reste cependant difficile de faire ici le tri entre les obligations protocolaires et les convictions personnelles : à partir du moment où les Jeux de Berlin sont maintenus, le ton des discours et des déclarations officielles va de soi et, depuis 1925, le président du {{Abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}} est bien le comte [[Henri de Baillet-Latour]]. Voir Coubertin vieillissant comme acquis au [[Nazisme|national-socialisme]] est peut-être prématuré, en dépit de ses liens avec [[Frantz Reichel]] {{incise|secrétaire général des jeux de 1924 et plus marqué à l'[[Extrême droite en France|extrême droite]]}} et son estime sinon son amitié pour [[Carl Diem]], secrétaire général du comité d'organisation des jeux de Berlin depuis 1912. Son absence physique sur le stade en dépit d'invitations pressantes est aussi un élément à décharge. Cependant, sur bien des points, sa vision du monde peut, à juste titre, être qualifiée de [[Réaction (politique)|réactionnaire]], comme n'ont pas hésité à le faire un certain nombre de chercheurs{{sfn|Jean-Marie Brohm|1981}}. |

|||

[[Marie-Thérèse Eyquem]] considère qu'il manifeste un rejet du football féminin à l'occasion d'un match ayant duré plus longtemps que prévu sous les acclamations des spectateurs, avec ces mots : {{Citation|On comprend alors les réticences de Coubertin !}}{{sfn|Marie-Thérèse Eyquem|1966}}. |

|||

Il demeure difficile de faire le tri entre les obligations protocolaires et les convictions personnelles : les jeux de Berlin, ayant été accordés à l'Allemagne le {{date|26 avril 1931}}, sont maintenus malgré la prise de pouvoir par Hitler, le ton des discours et des déclarations est convenu. Depuis 1925, le président du {{Abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}} est le comte [[Henri de Baillet-Latour]]. Il peut être erroné de supposer Coubertin vieillissant comme acquis au [[Nazisme|national-socialisme]], en dépit de ses liens avec [[Frantz Reichel]] {{incise|secrétaire général des jeux de 1924 et plus marqué à l'[[Extrême droite en France|extrême droite]]}} et son estime, sinon son amitié, pour [[Carl Diem]], secrétaire général du comité d'organisation des jeux de Berlin depuis 1912. Son absence physique dans le stade allemand en dépit d'invitations pressantes, constitue un élément à décharge. |

|||

Ses propos sur le [[colonialisme]] restent bien en deçà de ceux de [[Paul Bert]]{{sfn|Carole Reynaud Paligot|2006|p=140-141}}, éminent physiologiste et également ministre de l'Instruction publique (1881-1882) avant d'être le premier [[Résident (colonie)|résident général]] du [[Tonkin]] en 1886. Il est couramment admis{{sfn|Suzanne Citron|2008}} qu'ils ont tous deux clairement contribué ainsi à donner aux manuels scolaires d'histoire, de géographie et de français de la {{IIIe|République}} une orientation résolument nationaliste qui perdure sous la [[Quatrième République (France)|{{IVe}}]]. La question de la race fait alors aussi débat parmi les militants de la gymnastique et de l’éducation physique naissante, tels [[Edmond Desbonnet]]{{sfn|Georges Rouhet|Edmond Desbonnet|1908}} qui, en référence à l’existence d’une [[Société d'encouragement à l'élevage du cheval français]], réclame à cor et à cri l'instauration d’une réflexion sur l’amélioration de ce capital que représente aussi la race humaine{{sfn|Gilbert Andrieu|1990|p=13}}, voire française, pour éviter peut-être que ne se renouvelle le [[Guerre franco-allemande de 1870|désastre de 1870]], imputé à la supériorité de l'éducation physique du fantassin [[Prusse|prussien]]. La participation de [[Paul Doumer]]<ref>Une liste des participants est disponible dans {{Ouvrage|langue=en|prénom1=William|nom1=H. Schneider|titre=Quality and Quantity. The Quest for biological regeration in twentieth-century France|éditeur=Cambridge university press|année=1990|passage=85|isbn=|titre chapitre=Table 4.1}}.</ref> à la fondation de la Société française d’eugénisme le {{date-|29 janvier 1913}}{{sfn|Anne Carol|1995|p=79}} montre que les politiques ne sont pas insensibles à un débat qui perdure : en 1919, le très modéré docteur Philippe Tissié publie encore chez Flammarion ''L'éducation physique et la race''. |

|||

== Œuvre littéraire == |

== Œuvre littéraire == |

||

| Ligne 138 : | Ligne 137 : | ||

* {{ouvrage|langue=de|titre =Olympische Erinnerungen<!--|année = 1901-->|isbn= 3328001786|isbn2= 9783328001782|prénom1= Pierre|nom1=de Coubertin|préface=[[Carl Diem]]|éditeur=Limpert|pages totales=222|année=1959|oclc=603742527}} |

* {{ouvrage|langue=de|titre =Olympische Erinnerungen<!--|année = 1901-->|isbn= 3328001786|isbn2= 9783328001782|prénom1= Pierre|nom1=de Coubertin|préface=[[Carl Diem]]|éditeur=Limpert|pages totales=222|année=1959|oclc=603742527}} |

||

=== On ne prête qu'aux riches |

=== On ne prête qu'aux riches === |

||

Coubertin est aussi journaliste : sa carte de membre de l'Association des journalistes parisiens date de 1895, son dernier article de {{date |

Coubertin est aussi journaliste : sa carte de membre de l'Association des journalistes parisiens date de 1895, son dernier article de {{date|juillet 1937}}. Entretemps, il en signe plus de {{formatnum:1200}} dans {{nobr|70 journaux}} et revues françaises ou étrangères{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=45}}. Ses œuvres complètes, réunies par les professeurs Norbert Müller et Otto Schantz, ont été éditées sous forme numérique au début de l'année 2013 par le Comité international Pierre de Coubertin{{sfn|Norbert Müller|Otto Schantz|2013}}. Le compact disc présenté au public et à la presse pour la première fois lors des vœux de [[Denis Masseglia]], président du {{Abréviation discrète|Comité olympique et sportif français|CNOSF}}, contient {{formatnum:16000}} pages imprimées, ouvrages et articles confondus. Il convient toutefois de rectifier quelques légendes tenaces associant son nom à des formules aujourd'hui universelles. En particulier, la devise olympique « ''Citius, altius, fortius'' », comme déjà vu plus haut, n'est pas son œuvre mais celle du père Didon{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=5}} et il n'est pas plus l'inventeur de l'adage « l'important, c'est de participer ». Il emprunte celui-ci à l'homélie de l'évêque de Pennsylvanie lors de la messe olympique des [[Jeux olympiques de 1908|premiers Jeux de Londres]], à [[Cathédrale Saint-Paul de Londres|Saint-Paul]] : {{citation|l'important dans ces olympiades, c'est moins d'y gagner que d'y prendre part}} pour y ajouter lui-même quelques jours plus tard le {{date|24 juillet 1908}} : {{citation|l'important dans la vie ce n'est pas le triomphe mais le combat ; l'essentiel ce n'est pas d'avoir vaincu mais de s'être bien battu}}{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=5}}. |

||

== Coubertin et les arts == |

== Coubertin et les arts == |

||

Il cultive enfin la fibre artistique familiale{{sfn|group="SB"|Sylvain Bouchet|2013|p=9}} en s'essayant au roman autobiographique avec ''Le Roman d'un rallié'', sous le pseudonyme de Georges Hohrod{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=50}} |

Il cultive enfin la fibre artistique familiale{{sfn|group="SB"|Sylvain Bouchet|2013|p=9}} en s'essayant au roman autobiographique avec ''Le Roman d'un rallié'', sous le pseudonyme de Georges Hohrod{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=50}} et en participant aux épreuves artistiques des [[Jeux olympiques de 1912]] à [[Stockholm]], où il est médaillé d'or de littérature pour son ''Ode au sport'', présentée sous le double pseudonyme de Georges Hohrod et de Martin Eschbach{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=51}}. |

||

Comme le montre Sylvain Bouchet dans un ouvrage récent, extrait d'une thèse primée, cette vocation artistique influencée par [[John Ruskin]] s'exprime de la façon la plus totale dans les cérémonials {{incise|voire la [[liturgie]], terme plus conforme au rôle d'un renouveau du ''sacré'' que Coubertin attribue au sport}} dont il entoure tous les évènements qu'il suscite, colloques, congrès ou Jeux olympiques, et qu'il précise souvent dans les moindres détails{{sfn|group="SB"|Sylvain Bouchet|2013|p=75 et suivantes}} touchant aussi bien à la décoration, aux accompagnements musicaux, aux éclairages, aux chorégraphies qu'à la pyrotechnie. Même si la Seconde Guerre mondiale a introduit un temps une certaine rupture du processus, il demeure ainsi le véritable précurseur des actuelles cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux{{sfn|group="SB"|Sylvain Bouchet|2013|p=131 et suivantes}}. |

Comme le montre Sylvain Bouchet dans un ouvrage récent, extrait d'une thèse primée, cette vocation artistique influencée par [[John Ruskin]] s'exprime de la façon la plus totale dans les cérémonials {{incise|voire la [[liturgie]], terme plus conforme au rôle d'un renouveau du ''sacré'' que Coubertin attribue au sport}} dont il entoure tous les évènements qu'il suscite, colloques, congrès ou Jeux olympiques, et qu'il précise souvent dans les moindres détails{{sfn|group="SB"|Sylvain Bouchet|2013|p=75 et suivantes}} touchant aussi bien à la décoration, aux accompagnements musicaux, aux éclairages, aux chorégraphies qu'à la pyrotechnie. Même si la Seconde Guerre mondiale a introduit un temps une certaine rupture du processus, il demeure ainsi le véritable précurseur des actuelles cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux{{sfn|group="SB"|Sylvain Bouchet|2013|p=131 et suivantes}}. |

||

| Ligne 155 : | Ligne 154 : | ||

* {{nobr|27 établissements}} scolaires qui portent son nom<ref>Archives du Comité français Pierre de Coubertin, consultées le {{date-|10 novembre 2012}}.</ref>. |

* {{nobr|27 établissements}} scolaires qui portent son nom<ref>Archives du Comité français Pierre de Coubertin, consultées le {{date-|10 novembre 2012}}.</ref>. |

||

En 1936, le {{abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}} propose Coubertin pour le [[prix Nobel de la paix]], mais cette initiative n’aboutit pas{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=8}}. La procédure initiée pour proposer son entrée au [[Panthéon (Paris)|Panthéon]] est interrompue par sa famille afin de respecter sa volonté d'être enterré en Suisse. Pierre de Coubertin reçoit le titre de [[Gloire du sport]] en 1994 lors de la seconde promotion, et est intronisé au [[temple de la renommée World Rugby]] en 2007, lors de la seconde promotion également<ref>{{Lien web |

En 1936, le {{abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}} propose Coubertin pour le [[prix Nobel de la paix]], mais cette initiative n’aboutit pas{{sfn|group="D"|Jean Durry|1997|p=8}}. La procédure initiée pour proposer son entrée au [[Panthéon (Paris)|Panthéon]] est interrompue par sa famille afin de respecter sa volonté d'être enterré en Suisse. Pierre de Coubertin reçoit le titre de [[Gloire du sport]] en 1994 lors de la seconde promotion, et est intronisé au [[temple de la renommée World Rugby]] en 2007, lors de la seconde promotion également<ref>{{Lien web|url=https://www.world.rugby/news/569493|site=world.rugby|titre=Les intronisés Coubertin, Sella, Blanco et Mias|date=20 mai 2020|consulté le=5 mai 2024}}.</ref>. |

||

La [[médaille Pierre-de-Coubertin]] (aussi appelée médaille de la sportivité) est attribuée par le {{Abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}} aux athlètes ayant démontré un vrai esprit sportif lors des Jeux olympiques. Selon le [[musée olympique]], elle est considérée par le {{abréviation discrète|CIO|Comité international olympique}} comme sa plus haute distinction et, par beaucoup d'athlètes et connaisseurs, comme la distinction la plus importante qu'un athlète puisse recevoir, plus importante même qu'une médaille d'or<ref>{{lien web|url=http://www.olympic.org/fr/passion/museum/temporary/exhibition_fr.asp?id=41|titre=Ange ou Démon ? Le choix du Fair-play|site=olympic.org}} (site du CIO).</ref>. |