« Religion en Suisse » : différence entre les versions

→Cours d’éthique et de cultures religieuses : Correction d'un "à" en "a" |

|||

| (19 versions intermédiaires par 14 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||

{{Diagramme circulaire |

{{Diagramme circulaire |

||

|thumb = right |

|thumb = right |

||

|caption = Religions en Suisse (population age 15+, 2019-2022)<ref name=bfs>{{Lien web |langue=fr |prénom=Office fédéral de la |nom=statistique |titre=Religions |url=https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen/religionen.html |site=www.bfs.admin.ch |consulté le=2023-04-15}}.</ref>{{,}}<ref group=N name="Le relevé structurel">Le relevé structurel (introduit en 2010 par l'Office fédéral de la statistique) est une enquête par échantillonnage menée auprès de 200 000 personnes âgées de 15 ans ou plus (ce qui correspond à 2,3 % de la population totale). La réunion de données fondées sur différents échantillons du relevé structurel (Pooling) permet d’obtenir des résultats plus précis, par rapport à ceux basés sur un seul échantillon. Les résultats du relevé structurel sont difficilement comparables au recensement fédéral antérieurs à 2010 ou aux chiffres annuels des membres des Eglises (tous les membres de l'Eglise évangélique réformée et de l'Eglise catholique romaine payent un impôt d'église et sont donc comptés chaque année), qui couvrent la totalité de la population résidente suisse. Voir [[Recensement de la population en Suisse#Relevé structurel]].</ref> |

|||

|caption = Religions en Suisse (population age 15+)<ref>[https://www.cath.ch/newsf/suisse-la-confiance-dans-les-eglises-diminue/]</ref> |

|||

|label1 = [[Église catholique]] |

|label1 = [[Église catholique]] |

||

|valeur1 = |

|valeur1 = 32.1 |

||

|couleur1 = |

|couleur1 = RoyalBlue |

||

|label2 = [[Églises réformées|Église évangélique réformée]] |

|label2 = [[Églises réformées|Église évangélique réformée]] |

||

|valeur2 = |

|valeur2 = 20.5 |

||

|couleur2 = DodgerBlue |

|couleur2 = DodgerBlue |

||

|label3 = Autres Églises |

|label3 = [[Protestantisme#Églises et mouvements protestants|Autres Églises protestantes]] |

||

|valeur3 = |

|valeur3 = 2.6 |

||

|couleur3 |

|couleur3= #0FA7FF |

||

|label4 = |

|label4 = [[Église orthodoxe|Églises orthodoxes]] |

||

|valeur4 = |

|valeur4 = 2.6 |

||

|couleur4 = |

|couleur4 = #7FDFFF |

||

|label5 = |

|label5 = Autres Églises chrétiennes |

||

|valeur5 = |

|valeur5 = 0.4 |

||

|couleur5 = |

|couleur5 = LightBlue |

||

|label6 = |

|label6 = Non affilié |

||

|valeur6 = |

|valeur6 = 33.5 |

||

|couleur6 = |

|couleur6 = WhiteSmoke |

||

|label7 = [[ |

|label7 = [[Islam en Suisse|Islam]] |

||

|valeur7 = |

|valeur7 = 5.9 |

||

|couleur7 = |

|couleur7 = #00A877 |

||

|label8 = [[ |

|label8 = [[Hindouisme]] |

||

|valeur8 = 0. |

|valeur8 = 0.6 |

||

|couleur8 = |

|couleur8 = #FF7538 |

||

|label9 = |

|label9 = [[Bouddhisme]] |

||

|valeur9 = |

|valeur9 = 0.5 |

||

|couleur9 = |

|couleur9 = #FEDF00 |

||

|label10 = |

|label10 = [[Judaïsme]] |

||

|valeur10 = |

|valeur10 = 0.2 |

||

|couleur10 = |

|couleur10 = Blue |

||

|label11 = Autres religions |

|||

|valeur11 = 0.2 |

|||

|couleur11 = #DC143C |

|||

|label12 = Indéterminé |

|||

|valeur12 = 0.9 |

|||

|couleur12 = Black |

|||

}} |

}} |

||

</div> |

</div> |

||

| Ligne 84 : | Ligne 90 : | ||

La '''[[religion|pratique religieuse]] en [[Suisse]]''' est [[Liberté de religion|autorisée]] par {{nobr|l'article 49}} de la [[Constitution de 1874]] qui garantit la [[Liberté de religion|liberté de culte]]. |

La '''[[religion|pratique religieuse]] en [[Suisse]]''' est [[Liberté de religion|autorisée]] par {{nobr|l'article 49}} de la [[Constitution de 1874]] qui garantit la [[Liberté de religion|liberté de culte]]. |

||

L’[[État suisse]] n'a plus de [[religion d'État]], mais « Au nom de Dieu Tout-Puissant ! » sont les premiers mots inscrits dans la [[Constitution de la Suisse|Constitution suisse]] et les cantons peuvent choisir de reconnaître ou non une ou plusieurs [[religion d'État|religions d'État « officielles »]]. |

L’[[Suisse|État suisse]] n'a plus de [[religion d'État]], mais « Au nom de Dieu Tout-Puissant ! » sont les premiers mots inscrits dans la [[Constitution de la Suisse|Constitution suisse]] et les cantons peuvent choisir de reconnaître ou non une ou plusieurs [[religion d'État|religions d'État « officielles »]]. |

||

La [[Constitution de la Suisse|Constitution]] de 1999 prévoit à son article 15 la liberté de [[conscience]] et de [[croyance]]. |

La [[Constitution de la Suisse|Constitution]] de 1999 prévoit à son article 15 la liberté de [[conscience]] et de [[croyance]]. |

||

| Ligne 90 : | Ligne 96 : | ||

L’État suisse n'est pas pour autant un État [[laïc]], car il n'impose pas une neutralité dans l'espace public : il n'interdit pas le port de signes distinctifs religieux (comme le [[Hidjab|voile islamique]]) à l'école ou dans l'administration, ni le [[catéchisme]] chrétien ou le cours d'[[histoire biblique]] à l'école, appelé cours d’éthique et de cultures religieuses, cours qui n'est pas obligatoire à l'école publique. |

L’État suisse n'est pas pour autant un État [[laïc]], car il n'impose pas une neutralité dans l'espace public : il n'interdit pas le port de signes distinctifs religieux (comme le [[Hidjab|voile islamique]]) à l'école ou dans l'administration, ni le [[catéchisme]] chrétien ou le cours d'[[histoire biblique]] à l'école, appelé cours d’éthique et de cultures religieuses, cours qui n'est pas obligatoire à l'école publique. |

||

En |

En 2022, la religion la plus répandue de la population totale du pays est la [[Église catholique en Suisse|religion catholique]], avec 32 % de la population et la deuxième étant l'[[Églises réformées|Église évangélique réformée]] avec 20 % D'après le relevé structurel de 2022, 34 % de la population âgée de 15 ans ou plus se déclarent sans appartenance religieuse<ref name=bfs/>{{,}}<ref group=N name="Le relevé structurel"/>. |

||

Généralement, les cantons se réclament de l'une des deux confessions. L'[[islam]] était la quatrième religion en 2010 avec 4,5 % de la population<ref name="religion">{{pdf}} [http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen.Document.50517.pdf OFS - Le paysage religieux en Suisse, p. 12]</ref>. {{nombre|40000|à=50000|[[alévisme|alévis]] [[bektachi]]s}} vivent en Suisse, la plupart d'origine turque. Le parlement bâlois a accordé le {{date|17 octobre 2012}} la reconnaissance cantonale à la communauté alévie<ref>http://www.kipa-apic.ch/index.php?pw=&na=0,0,0,0,f&ki=236423</ref>. |

Généralement, les cantons se réclament de l'une des deux confessions. L'[[islam]] était la quatrième religion en 2010 avec 4,5 % de la population<ref name="religion">{{pdf}} [http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen.Document.50517.pdf OFS - Le paysage religieux en Suisse, p. 12]</ref>. {{nombre|40000|à=50000|[[alévisme|alévis]] [[bektachi]]s}} vivent en Suisse, la plupart d'origine turque. Le parlement bâlois a accordé le {{date|17 octobre 2012}} la reconnaissance cantonale à la communauté alévie<ref>http://www.kipa-apic.ch/index.php?pw=&na=0,0,0,0,f&ki=236423</ref>. |

||

| Ligne 98 : | Ligne 104 : | ||

La présence de communautés juives en Suisse est attestée avant la création de la première [[Confédération des III cantons|Confédération]]. Elle est de nos jours organisée en institutions dans la plupart des grandes villes et représente 0,25 % de la population. |

La présence de communautés juives en Suisse est attestée avant la création de la première [[Confédération des III cantons|Confédération]]. Elle est de nos jours organisée en institutions dans la plupart des grandes villes et représente 0,25 % de la population. |

||

D'après l'[[Eurobaromètre]] 2005<ref name=EUROBAROMETER>{{Lien web|url=http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf|titre=Eurobarometer on Social Values, Science and technology 2005 - page 11|consulté le=2007-05-05}}</ref> |

D'après l'[[Eurobaromètre]] 2005<ref name=EUROBAROMETER>{{Lien web|url=http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf|titre=Eurobarometer on Social Values, Science and technology 2005 - page 11|consulté le=2007-05-05}}</ref> : |

||

* 48 % des citoyens suisses ont répondu qu'« ils croyaient qu'il existe un Dieu ». |

* 48 % des citoyens suisses ont répondu qu'« ils croyaient qu'il existe un Dieu ». |

||

* 39 % ont répondu « qu'ils croyaient qu'il y a une sorte d'esprit ou une force vivante ». |

* 39 % ont répondu « qu'ils croyaient qu'il y a une sorte d'esprit ou une force vivante ». |

||

| Ligne 164 : | Ligne 170 : | ||

|} |

|} |

||

Appartenance aux Églises nationales de la population totale en |

Appartenance aux Églises nationales de la population totale en 2021<ref name="Appartenance_aux_Eglises">{{lien web |langue=de, fr, it |titre=Appartenance aux Eglises catholique romaine et évangélique réformée selon les cantons 2021 (Tableau 1.4) <!--|type=official site--> |url=https://kirchenstatistik.spi-sg.ch/fr/entwicklung-der-kirchenmitgliedschaft/ |lieu=Saint-Gall, Suisse |éditeur=L’institut suisse de sociologie pastorale (SPI) |date=2022 |consulté le=2023-05-15}}</ref> : |

||

{| class="wikitable sortable" style="text-align:right" |

{| class="wikitable sortable" style="text-align:right" |

||

| Ligne 170 : | Ligne 176 : | ||

! Église/religion !! Membres !! % Population totale |

! Église/religion !! Membres !! % Population totale |

||

|- |

|- |

||

| align=left|Catholique romaine || {{formatnum: |

| align=left|Catholique romaine || {{formatnum:2964925}} || 33,9 % |

||

|- |

|- |

||

| align=left|Évangélique réformée || {{formatnum: |

| align=left|Évangélique réformée || {{formatnum:1919251}} || 22,0 % |

||

|- |

|- |

||

| align=left|Autre Église/religion ou sans || {{formatnum: |

| align=left|Autre Église/religion ou sans || {{formatnum:3854615}} || 44,1 % |

||

|- |

|- |

||

| align=left| || {{formatnum: |

| align=left| || {{formatnum:8738791}} || 100 % |

||

|} |

|} |

||

Évolution de l'appartenance religieuse de la population âgée de 15 ans ou plus, d'après le relevé structurel de 2020<ref name="religion2">[https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/langues-religions/religions.assetdetail.20944903.html Appartenance religieuse depuis 1910Population résidante permanente âgée de 15 ans ou plus]</ref>{{,}}<ref name=" |

Évolution de l'appartenance religieuse de la population âgée de 15 ans ou plus, d'après le relevé structurel de 2020<ref name="religion2">[https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/langues-religions/religions.assetdetail.20944903.html Appartenance religieuse depuis 1910Population résidante permanente âgée de 15 ans ou plus]</ref>{{,}}<ref group=N name="Le relevé structurel"/> : |

||

{| class="wikitable sortable" style="text-align:right" |

{| class="wikitable sortable" style="text-align:right" |

||

| Ligne 211 : | Ligne 217 : | ||

{| class="wikitable sortable" style="text-align:right" |

{| class="wikitable sortable" style="text-align:right" |

||

|+ Répartition par cantons (population âgée de 15 ans ou plus) en [[2016]]<ref name=" |

|+ Répartition par cantons (population âgée de 15 ans ou plus) en [[2016]]<ref group=N name="Le relevé structurel"/>{{,}}<ref name="religion2" /> |

||

|- |

|- |

||

! scope="col" | [[Canton (Suisse)|Canton]] |

! scope="col" | [[Canton (Suisse)|Canton]] |

||

| Ligne 297 : | Ligne 303 : | ||

| 33,3 % || 9,2 % || 5,8 % || 5,7 % || 1,1 % || 40,3 % || 1,6 % |

| 33,3 % || 9,2 % || 5,8 % || 5,7 % || 1,1 % || 40,3 % || 1,6 % |

||

|- |

|- |

||

! scope="row" style="background:#ffd9d9; text-align:left" | {{CH-JU}} <ref name="Population résidente permanente de 15 ans et plus selon l'appartenance religieuse et la classe d'âge, en 2014-2016, canton du Jura">https://stat.jura.ch/Htdocs/Files/v/37105.xlsx/A_STATISTIQUES/01.-Population/1.5.-Langues-et-religions/JU-T.01.05.03.xlsx?download=1</ref> |

! scope="row" style="background:#ffd9d9; text-align:left" | {{CH-JU}} <ref name="Population résidente permanente de 15 ans et plus selon l'appartenance religieuse et la classe d'âge, en 2014-2016, canton du Jura">{{Lien brisé |url= https://stat.jura.ch/Htdocs/Files/v/37105.xlsx/A_STATISTIQUES/01.-Population/1.5.-Langues-et-religions/JU-T.01.05.03.xlsx?download=1 |titre=stat.jura.ch/Htdocs/Files/v/37… |brisé le=07-10-2023}}.</ref> |

||

| 68,5 % || 9,0 % || 3,7 % || 2,3 % || 0,0 % || 13,8 % || 0,9 % |

| 68,5 % || 9,0 % || 3,7 % || 2,3 % || 0,0 % || 13,8 % || 0,9 % |

||

|- |

|- |

||

| Ligne 337 : | Ligne 343 : | ||

{| class="wikitable sortable" style="text-align:right" |

{| class="wikitable sortable" style="text-align:right" |

||

|+ Répartition dans les principales villes du pays (population âgée de 15 ans ou plus) en [[2016]]<ref name=" |

|+ Répartition dans les principales villes du pays (population âgée de 15 ans ou plus) en [[2016]]<ref group=N name="Le relevé structurel"/>{{,}}<ref name="religion2"/> |

||

|- |

|- |

||

! scope="col" | [[Liste de villes de Suisse|Ville]] |

! scope="col" | [[Liste de villes de Suisse|Ville]] |

||

| Ligne 375 : | Ligne 381 : | ||

| 63,0 % || 3,4 % || 6,5 % || 3,5 % || 0,4 % || 21,9 % || 1,2 % |

| 63,0 % || 3,4 % || 6,5 % || 3,5 % || 0,4 % || 21,9 % || 1,2 % |

||

|- |

|- |

||

! scope="row" style="background:#CEECF5; text-align:left" | [[Fichier:Biel |

! scope="row" style="background:#CEECF5; text-align:left" | [[Fichier:CHE Biel COA.svg|15px|alt=Drapeau de la ville]] [[Bienne]] |

||

| 23,8 % || 27,6 % || 7,5 % || 10,5 % || 0,0 % || 28,7 % || 1,9 % |

| 23,8 % || 27,6 % || 7,5 % || 10,5 % || 0,0 % || 28,7 % || 1,9 % |

||

|} |

|} |

||

| Ligne 393 : | Ligne 399 : | ||

{| class="wikitable zebra" style="text-align:center" |

{| class="wikitable zebra" style="text-align:center" |

||

|+ Les nationalités les plus fréquentes en Suisse par religion en 2017 (population résidante âgée de 15 ans ou plus)<ref>{{lien web|url=https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/7666353/master |titre=Appartenance aux Populations résidantes permanentes âgées de 15 ans et plus selon la nationalité et l'appartenance religieuse (période d'enquête 2013-2017) <!--|type=XLSX--> |éditeur=Office fédéral de la statistique |date=2019 langue=fr |consulté le=2020-04-03}}</ref> |

|+ Les nationalités les plus fréquentes en Suisse par religion en 2017 (population résidante âgée de 15 ans ou plus)<ref>{{lien web|url=https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/7666353/master |titre=Appartenance aux Populations résidantes permanentes âgées de 15 ans et plus selon la nationalité et l'appartenance religieuse (période d'enquête 2013-2017) <!--|type=XLSX--> |éditeur=Office fédéral de la statistique |date=2019 |langue=fr |consulté le=2020-04-03}}</ref> |

||

|- |

|||

|- class="hintergrundfarbe5" |

|||

! Religion !! {{CHE}} !! {{ITA}} !! {{DEU}} !! [[Balkans#Pays des Balkans|Balkans]]'''*''' !! {{POR}} !! {{FRA}} !! {{ESP}} !! {{TUR}} |

! Religion !! {{CHE}} !! {{ITA}} !! {{DEU}} !! [[Balkans#Pays des Balkans|Balkans]]'''*''' !! {{POR}} !! {{FRA}} !! {{ESP}} !! {{TUR}} |

||

|- |

|- |

||

| Ligne 426 : | Ligne 432 : | ||

De 57 à 50 {{av JC}}, l'[[Empire romain]] qui a sa [[Religion de la Rome antique|propre religion]], [[Guerre des Gaules|soumet]] les [[Helvètes]] (nord de la [[Suisse]]) puis la [[Conquête romaine de la Rhétie et de l'arc alpin|Rhétie et de l'arc alpin]] de 19 à 9 {{av JC}} Un sanctuaire romain dédié au dieu [[Mercure (mythologie)|Mercure]] a été érigé sur une colline au nord-est de [[Baar (Zoug)|Baar]]. L'église [[Église Saint-Pierre (Zurich)|Saint-Pierre]] à [[Zurich]] a été construite à côté d'un temple dédié au dieu [[Jupiter (mythologie)|Jupiter]]. |

De 57 à 50 {{av JC}}, l'[[Empire romain]] qui a sa [[Religion de la Rome antique|propre religion]], [[Guerre des Gaules|soumet]] les [[Helvètes]] (nord de la [[Suisse]]) puis la [[Conquête romaine de la Rhétie et de l'arc alpin|Rhétie et de l'arc alpin]] de 19 à 9 {{av JC}} Un sanctuaire romain dédié au dieu [[Mercure (mythologie)|Mercure]] a été érigé sur une colline au nord-est de [[Baar (Zoug)|Baar]]. L'église [[Église Saint-Pierre (Zurich)|Saint-Pierre]] à [[Zurich]] a été construite à côté d'un temple dédié au dieu [[Jupiter (mythologie)|Jupiter]]. |

||

À partir de [[12 av. J.-C.]] le titre de [[Pontifex maximus]] est porté exclusivement par les [[Liste des empereurs romains|empereurs]]. La fonction de [[Pontifex maximus]], connue depuis [[753 av. J.-C.]] à [[Royauté romaine|Rome]], est attribuée au chef de la [[Religion de la Rome antique|religion romaine]]. Après le décès de l'empereur [[Auguste]] en [[14|14 ap. J.-C.]], commence le [[culte impérial dans la Rome antique|culte impérial]] appelé « culte d'Auguste ». Mais le refus des juifs et des chrétiens de participer au [[culte impérial dans la Rome antique|culte de l'empereur]] va conduire à leur [[Persécution des chrétiens dans la Rome antique|persécution]] : en l'an [[38|38 ap. J.-C.]], le [[judaïsme]] est interdit en Italie. Certains Juifs migrèrent alors probablement en Suisse. Des pièces de monnaie [[judée]]nnes datant du {{ier}} siècle ont été découvertes à [[Martigny]] et à [[Augst]] mais elles ne prouvent pas la présence de Juifs en Suisse car elles auraient très bien pu y être apportées par un militaire en garnison en Judée puis en [[Helvètes|Helvétie]]<ref name=LB>{{lien web|titre=L’anneau avec la menorah trouvé à Augusta Raurica|url=http://www.augustaraurica.ch/fileadmin/user_upload/2_Arch%C3%A4ologie/7_Literatur%20und%20Verlag/02_Forschungen_in_Augst/FiA36.pdf|auteur=Ludwig Berger|site=Site du musée d'[[Augusta Raurica]]|date={{1er}} septembre 2009}}, PDF.</ref>. Toutefois, la découverte à [[Kaiseraugst]] d'une bague ornée d'une [[menorah]] et datant du {{ |

À partir de [[12 av. J.-C.]] le titre de [[Pontifex maximus]] est porté exclusivement par les [[Liste des empereurs romains|empereurs]]. La fonction de [[Pontifex maximus]], connue depuis [[753 av. J.-C.]] à [[Royauté romaine|Rome]], est attribuée au chef de la [[Religion de la Rome antique|religion romaine]]. Après le décès de l'empereur [[Auguste]] en [[14|14 ap. J.-C.]], commence le [[culte impérial dans la Rome antique|culte impérial]] appelé « culte d'Auguste ». Mais le refus des juifs et des chrétiens de participer au [[culte impérial dans la Rome antique|culte de l'empereur]] va conduire à leur [[Persécution des chrétiens dans la Rome antique|persécution]] : en l'an [[38|38 ap. J.-C.]], le [[judaïsme]] est interdit en Italie. Certains Juifs migrèrent alors probablement en Suisse. Des pièces de monnaie [[judée]]nnes datant du {{ier}} siècle ont été découvertes à [[Martigny]] et à [[Augst]] mais elles ne prouvent pas la présence de Juifs en Suisse car elles auraient très bien pu y être apportées par un militaire en garnison en Judée puis en [[Helvètes|Helvétie]]<ref name=LB>{{lien web|titre=L’anneau avec la menorah trouvé à Augusta Raurica|url=http://www.augustaraurica.ch/fileadmin/user_upload/2_Arch%C3%A4ologie/7_Literatur%20und%20Verlag/02_Forschungen_in_Augst/FiA36.pdf|auteur=Ludwig Berger|site=Site du musée d'[[Augusta Raurica]]|date={{1er}} septembre 2009}}, PDF.</ref>. Toutefois, la découverte à [[Kaiseraugst]] d'une bague ornée d'une [[menorah]] et datant du {{s-|IV}} atteste beaucoup plus probablement de la présence d'au moins un Juif ou une Juive à cette époque mais, en l'absence d'autres découvertes, on ne peut en dire plus<ref name=LB/>. |

||

La [[religion gauloise]] fut interdite par l'empereur [[Claude (empereur romain)|Claude]] (41-54), au motif d'abolition des [[Sacrifice humain|sacrifices humains]] et probablement aussi en raison de l'implication de la classe sacerdotale dans les révoltes gauloises<ref name="MdR31">{{article|auteur=Chloé Chamouton|titre=Le druide, garant de l'ordre social|périodique=[[Le Monde des religions]]|numéro=24|année=2007|passage=31-33}}</ref>. |

La [[religion gauloise]] fut interdite par l'empereur [[Claude (empereur romain)|Claude]] (41-54), au motif d'abolition des [[Sacrifice humain|sacrifices humains]] et probablement aussi en raison de l'implication de la classe sacerdotale dans les révoltes gauloises<ref name="MdR31">{{article|auteur=Chloé Chamouton|titre=Le druide, garant de l'ordre social|périodique=[[Le Monde des religions]]|numéro=24|année=2007|passage=31-33}}</ref>. |

||

| Ligne 437 : | Ligne 443 : | ||

[[Fichier:Spread of Christianity to AD 600 (1).png|vignette|{{Légende/Début}} {{Légende|#1F63A7|Expansion du christianisme en [[325]].}} {{Légende|#6AB4FF|Expansion du christianisme en [[600]]}} {{Légende/Fin}}.]] |

[[Fichier:Spread of Christianity to AD 600 (1).png|vignette|{{Légende/Début}} {{Légende|#1F63A7|Expansion du christianisme en [[325]].}} {{Légende|#6AB4FF|Expansion du christianisme en [[600]]}} {{Légende/Fin}}.]] |

||

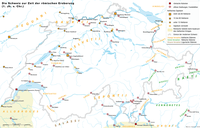

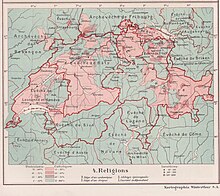

[[Fichier:20th Century Geography of Religions in Switzerland.jpg|vignette|Présentation géographique des religions en Suisse au {{s-|XX}}. Page d'un atlas scolaire, dans la collection du [[musée juif de Suisse]]. |

[[Fichier:20th Century Geography of Religions in Switzerland.jpg|vignette|Présentation géographique des religions en Suisse au {{s-|XX}}. Page d'un atlas scolaire, dans la collection du [[musée juif de Suisse]].]] |

||

À partir du VIe siècle, la Suisse a été atteinte brièvement par le [[paganisme germanique]] dû à l'immigration des [[Alamans]] qui ont été progressivement [[Expansion du christianisme au Moyen Âge|convertis au christianisme]] aux |

À partir du VIe siècle, la Suisse a été atteinte brièvement par le [[paganisme germanique]] dû à l'immigration des [[Alamans]] qui ont été progressivement [[Expansion du christianisme au Moyen Âge|convertis au christianisme]] aux {{s2-|VI|VII}}, avec la création de l'[[Principauté épiscopale de Constance|évêché de Constance]] en [[585]]. L'[[abbaye de Saint-Gall]] est devenue un important centre d'apprentissage au début du Moyen Âge. |

||

Après [[642]], le [[Liste des papes|pape]] [[Théodore Ier (pape)|Théodore Ier]] puis ses successeurs porteront le titre de [[Pontife]]. L'[[ancienne Confédération suisse]] était absolument catholique jusqu'à l'arrivée du [[Réforme protestante en Suisse|protestantisme]] des années 1520, qui entraîna la scission du [[christianisme]] occidental entre le [[protestantisme]] et la religion [[Église catholique en Suisse|catholique]]. |

Après [[642]], le [[Liste des papes|pape]] [[Théodore Ier (pape)|Théodore Ier]] puis ses successeurs porteront le titre de [[Pontife]]. L'[[ancienne Confédération suisse]] était absolument catholique jusqu'à l'arrivée du [[Réforme protestante en Suisse|protestantisme]] des années 1520, qui entraîna la scission du [[christianisme]] occidental entre le [[protestantisme]] et la religion [[Église catholique en Suisse|catholique]]. |

||

| Ligne 446 : | Ligne 452 : | ||

La [[Constitution de la Suisse#Constitution de 1848|Constitution de 1848]] garantit la [[liberté de religion]] pour les catholiques et protestants mais pas pour les [[Histoire des Juifs en Suisse|Juifs]]. Les Juifs obtiennent la pleine citoyenneté et le droit d’établissement avec la nouvelle constitution de 1866, mais la liberté de culte leur est toujours fermée. C’est avec la [[Constitution de 1874]] que la pleine [[Liberté de religion|liberté de culte]] leur est enfin accordée, et que tous les droits garantis en 1866 sont aussi implémentés<ref>{{Ouvrage|langue=de|auteur1=Augusta Weldler-Steinberg|titre=Geschichte der Juden in der Schweiz vom 16. Jahrhundert bis nach der Emanzipation, Band 2: Die Emanzipation.|lieu=Zurich|date=1970}}</ref>. |

La [[Constitution de la Suisse#Constitution de 1848|Constitution de 1848]] garantit la [[liberté de religion]] pour les catholiques et protestants mais pas pour les [[Histoire des Juifs en Suisse|Juifs]]. Les Juifs obtiennent la pleine citoyenneté et le droit d’établissement avec la nouvelle constitution de 1866, mais la liberté de culte leur est toujours fermée. C’est avec la [[Constitution de 1874]] que la pleine [[Liberté de religion|liberté de culte]] leur est enfin accordée, et que tous les droits garantis en 1866 sont aussi implémentés<ref>{{Ouvrage|langue=de|auteur1=Augusta Weldler-Steinberg|titre=Geschichte der Juden in der Schweiz vom 16. Jahrhundert bis nach der Emanzipation, Band 2: Die Emanzipation.|lieu=Zurich|date=1970}}</ref>. |

||

Depuis, l’État Suisse n'a plus de [[religion d'État]], mais les cantons peuvent choisir d'avoir ou non une [[religion d'État|religion d'État dite « officielle»]] : le canton de [[Zurich]] a une Église d’État, contrairement aux cantons de [[Genève]] et [[Neuchâtel]] qui ont choisi la neutralité confessionnelle et n'ont pas de [[religion d'État]] mais octroient cependant des avantages matériels à certaines communautés religieuses. |

Depuis, l’État Suisse n'a plus de [[religion d'État]], mais les cantons peuvent choisir d'avoir ou non une [[religion d'État|religion d'État dite « officielle »]] : le canton de [[Zurich]] a une Église d’État, contrairement aux cantons de [[Genève]] et [[Neuchâtel]] qui ont choisi la neutralité confessionnelle et n'ont pas de [[religion d'État]] mais octroient cependant des avantages matériels à certaines communautés religieuses. |

||

La plupart des cantons maintiennent une ou plusieurs religions officielles. Ainsi, seules les communautés religieuses reconnues sont autorisées à prélever un impôt auprès de leurs fidèles. La paroisse israélite dans le canton de Berne n'a pas le droit de prélever un impôt sur ses fidèles juifs. |

La plupart des cantons maintiennent une ou plusieurs religions officielles. Ainsi, seules les communautés religieuses reconnues sont autorisées à prélever un impôt auprès de leurs fidèles. La paroisse israélite dans le canton de Berne n'a pas le droit de prélever un impôt sur ses fidèles juifs. |

||

Dans les [[années 1960]], le [[Conseil fédéral (Suisse)|gouvernement suisse]] accorda l'asile à des enfants [[Exode tibétain de 1959|tibétains exilés]] formant la [[communauté tibétaine en Suisse]]. |

Dans les [[années 1960]], le [[Conseil fédéral (Suisse)|gouvernement suisse]] accorda l'asile à des enfants [[Exode tibétain de 1959|tibétains exilés]] formant la [[communauté tibétaine en Suisse]]. En [[1966]], est fondé, à [[Pregny-Chambésy|Chambésy]], le [[Centre orthodoxe du Patriarcat œcuménique de Chambésy|Centre orthodoxe du Patriarcat œcuménique]], sous l'égide du [[Patriarcat œcuménique de Constantinople]], afin de diffuser la tradition orthodoxe-grecque en Europe occidentale<ref>[https://www.france.tv/france-2/orthodoxie/5176188-les-saints-de-la-terre-d-helvetie.html Émission ''Orthodoxie'' diffusée le dimanche 3 septembre 2023], ''Les saints de la Terre d'Helvétie'', diffusée, sur [[France 2]]<!-- Titre généré automatiquement --></ref>. |

||

Dans les années 1970, l'arrivée de migrants de pays catholiques comme l'Italie, d'Espagne et le Portugal ont fait basculer des cantons à majorité protestante comme Genève et Zurich dans le camp catholique. |

Dans les années 1970, l'arrivée de migrants de pays catholiques comme l'Italie, d'Espagne et le Portugal ont fait basculer des cantons à majorité protestante comme Genève et Zurich dans le camp catholique. |

||

En 1980, 78,9 % des Suisses ont rejeté une séparation complète entre Église et État (voir [[Initiative populaire « Séparation complète de l'État et de l'Église |

En 1980, 78,9 % des Suisses ont rejeté une séparation complète entre Église et État (voir [[Initiative populaire « Séparation complète de l'État et de l'Église »]]). |

||

En 1995, une majorité de deux tiers des habitants du canton de [[Zurich]] ont rejeté une séparation complète entre l'Église et le Canton. |

En 1995, une majorité de deux tiers des habitants du canton de [[Zurich]] ont rejeté une séparation complète entre l'Église et le Canton. |

||

L'article 15 de la [[Constitution de la Suisse#Constitution de 1999|Constitution de 1999]] garantit la liberté de [[conscience]] et de [[croyance]]: «toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer». De plus «Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux». |

L'article 15 de la [[Constitution de la Suisse#Constitution de 1999|Constitution de 1999]] garantit la liberté de [[conscience]] et de [[croyance]] : « toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer ». De plus « Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux ». |

||

L'article 8 « Égalité » de la [[Constitution de la Suisse#Constitution de 1999|Constitution]] astreint les Cantons à « la neutralité confessionnelle » et les interdit de « prendre parti en faveur d'une confession ou d'une religion particulière ». |

L'article 8 « Égalité » de la [[Constitution de la Suisse#Constitution de 1999|Constitution]] astreint les Cantons à « la neutralité confessionnelle » et les interdit de « prendre parti en faveur d'une confession ou d'une religion particulière ». |

||

| Ligne 480 : | Ligne 486 : | ||

== Cours d’éthique et de cultures religieuses == |

== Cours d’éthique et de cultures religieuses == |

||

Le cours d’éthique et de cultures religieuses, comme le cours de [[catéchisme]] chrétien et d'[[histoire biblique]], n'est ni interdit, ni obligatoire pour les écoliers à l'école publique. C'est un domaine sensible et chaque canton |

Le cours d’éthique et de cultures religieuses, comme le cours de [[catéchisme]] chrétien et d'[[histoire biblique]], n'est ni interdit, ni obligatoire pour les écoliers à l'école publique. C'est un domaine sensible et chaque canton a la liberté de mettre en œuvre ces cours comme il l’entend<ref>{{Lien web|auteur1=Raphaël Zbinden|titre=Suisse romande: Le casse-tête de l'enseignement religieux à l'école|url=https://www.cath.ch/newsf/suisse-romande-le-casse-tete-de-lenseignement-religieux-a-lecole/|site=cath.ch}}</ref>. |

||

Le programme est très ouvert et évoque les récits et les personnages de la Bible, de l’islam, du judaïsme, du bouddhisme et de l’hindouisme, la place de la femme, etc. |

Le programme est très ouvert et évoque les récits et les personnages de la Bible, de l’islam, du judaïsme, du bouddhisme et de l’hindouisme, la place de la femme, etc. |

||

| Ligne 486 : | Ligne 492 : | ||

Le canton de Genève et celui de Neuchâtel ne l'enseignent pas, car ils préfèrent que le fait religieux soit enseigné en histoire-géographie plutôt que de faire de la théologie. |

Le canton de Genève et celui de Neuchâtel ne l'enseignent pas, car ils préfèrent que le fait religieux soit enseigné en histoire-géographie plutôt que de faire de la théologie. |

||

Le canton de Vaud l'enseigna sous l'angle de l’histoire et de la culture générale à partir de la rentrée 2013 avant de l'annuler, puis de nouveau depuis septembre 2018 pour prévenir la [[radicalisation]], sans être un catéchisme ni de l'histoire biblique au nom de la laïcité et du respect de la neutralité confessionnelle de |

Le canton de Vaud l'enseigna sous l'angle de l’histoire et de la culture générale à partir de la rentrée 2013 avant de l'annuler, puis de nouveau depuis septembre 2018 pour prévenir la [[radicalisation]], sans être un catéchisme ni de l'histoire biblique au nom de la laïcité et du respect de la neutralité confessionnelle de l’État<ref name=":0">{{Lien web|auteur1=Aïna Skjellaug|titre=L’enseignement des religions fait son retour à l’école|url=https://www.letemps.ch/suisse/lenseignement-religions-retour-lecole|site=letemps.ch/}}</ref>. |

||

Le [[catéchisme]] islamique est enseigné par des imams et exclusivement dans des écoles dites « écoles coraniques » en dehors de l'école proprement dite. La Suisse n'ayant pas de formation pour imams, ceux-ci sont formés à l'étranger, et beaucoup ne parlent ni français ni allemand. |

Le [[catéchisme]] islamique est enseigné par des imams et exclusivement dans des écoles dites « écoles coraniques » en dehors de l'école proprement dite. La Suisse n'ayant pas de formation pour imams, ceux-ci sont formés à l'étranger, et beaucoup ne parlent ni français ni allemand. |

||

| Ligne 763 : | Ligne 769 : | ||

|} |

|} |

||

== Notes |

=== Notes === |

||

{{Références|groupe=N}} |

|||

== Références == |

|||

{{Références}} |

{{Références}} |

||

== Voir aussi == |

== Voir aussi == |

||

Dernière version du 1 mai 2024 à 15:49

Religions en Suisse (population age 15+, 2019-2022)[1],[N 1]

- Église catholique (32,1 %)

- Église évangélique réformée (20,5 %)

- Autres Églises protestantes (2,6 %)

- Églises orthodoxes (2,6 %)

- Autres Églises chrétiennes (0,4 %)

- Non affilié (33,5 %)

- Islam (5,9 %)

- Hindouisme (0,6 %)

- Bouddhisme (0,5 %)

- Judaïsme (0,2 %)

- Autres religions (0.2%)

- Indéterminé (0.9%)

| 14 ap. J.-C. | Début du culte impérial appelé « culte d'Auguste » |

|---|---|

| 38 ap. J.-C. | La religion gauloise est interdite |

| Entre 64-68 | Début des persécutions anti-chrétiennes |

| 313 | Édit de Milan : début de la liberté de religion et fin des persécutions |

| 391 | Le christianisme devient religion d'État |

| Années 1520 | Réforme protestante en Suisse |

| 1848 | La Constitution garantit la liberté de religion pour les chrétiens mais pas pour les Juifs |

| 1874 | La Constitution garantit la liberté de culte et supprime la religion d'État mais les cantons ont le droit d'en avoir une ou plusieurs |

| 1999 | La Constitution garantit liberté de conscience et de croyance |

Voir aussi

- Afrique du Sud

- Algérie

- Angola

- Bénin

- Botswana

- Burkina Faso

- Burundi

- Cameroun

- Centrafrique

- République démocratique du Congo

- Côte d'Ivoire

- Djibouti

- Égypte

- Érythrée

- Éthiopie

- Guinée-Bissau

- Kenya

- Libye

- Madagascar

- Mali

- Mauritanie

- Maroc

- Mozambique

- Niger

- Nigeria

- Ouganda

- Sahara occidental

- Sao Tomé-et-Principe

- Sénégal

- Sierra Leone

- Somalie

- Soudan

- Soudan du Sud

- Tchad

- Tunisie

- Zambie

- Afghanistan

- Arabie saoudite

- Arménie

- Azerbaïdjan

- Bahreïn

- Bhoutan

- Birmanie

- Brunei

- Cambodge

- Chine

- Inde

- Chypre

- Corée du Nord

- Corée du Sud

- Géorgie

- Inde

- Indonésie

- Irak

- Iran

- Israël

- Japon

- Jordanie

- Kazakhstan

- Laos

- Koweït

- Liban

- Mongolie

- Macao

- Népal

- Oman

- Ouzbékistan

- Qatar

- Philippines

- Pakistan

- Syrie

- Taïwan (République de Chine)

- Timor oriental

- Turkménistan

- Turquie

- Yémen

La pratique religieuse en Suisse est autorisée par l'article 49 de la Constitution de 1874 qui garantit la liberté de culte.

L’État suisse n'a plus de religion d'État, mais « Au nom de Dieu Tout-Puissant ! » sont les premiers mots inscrits dans la Constitution suisse et les cantons peuvent choisir de reconnaître ou non une ou plusieurs religions d'État « officielles ».

La Constitution de 1999 prévoit à son article 15 la liberté de conscience et de croyance.

L’État suisse n'est pas pour autant un État laïc, car il n'impose pas une neutralité dans l'espace public : il n'interdit pas le port de signes distinctifs religieux (comme le voile islamique) à l'école ou dans l'administration, ni le catéchisme chrétien ou le cours d'histoire biblique à l'école, appelé cours d’éthique et de cultures religieuses, cours qui n'est pas obligatoire à l'école publique.

En 2022, la religion la plus répandue de la population totale du pays est la religion catholique, avec 32 % de la population et la deuxième étant l'Église évangélique réformée avec 20 % D'après le relevé structurel de 2022, 34 % de la population âgée de 15 ans ou plus se déclarent sans appartenance religieuse[1],[N 1].

Généralement, les cantons se réclament de l'une des deux confessions. L'islam était la quatrième religion en 2010 avec 4,5 % de la population[2]. 40 000 à 50 000 alévis bektachis vivent en Suisse, la plupart d'origine turque. Le parlement bâlois a accordé le la reconnaissance cantonale à la communauté alévie[3].

Les orthodoxes toutes tendances confondues représenteraient environ 1,81 % de la population[2].

La présence de communautés juives en Suisse est attestée avant la création de la première Confédération. Elle est de nos jours organisée en institutions dans la plupart des grandes villes et représente 0,25 % de la population.

D'après l'Eurobaromètre 2005[4] :

- 48 % des citoyens suisses ont répondu qu'« ils croyaient qu'il existe un Dieu ».

- 39 % ont répondu « qu'ils croyaient qu'il y a une sorte d'esprit ou une force vivante ».

- 9 % ont répondu qu'ils « ne croyaient pas qu'il existe une sorte d'esprit, de Dieu, ou de force vivante ».

Vue d'ensemble[modifier | modifier le code]

| Appartenance religieuse | % de la population (âgée de 15 ans ou plus) | |

|---|---|---|

| Christianisme | 71.5 | |

| Église catholique en Suisse | 38.0 | |

| Église évangélique réformée | 26.0 | |

| Églises orthodoxes | 2.2 | |

| Évangélisme | 1.7 | |

| Luthéranisme | 1.0 | |

| Anglicanisme | 0.1 | |

| Autres chrétiens | 2.5 | |

| Autres religions | 6.5 | |

| Islam | 5.0 | |

| Bouddhisme | 0.5 | |

| Hindouisme | 0.5 | |

| Judaïsme | 0.2 | |

| Autres religions non-chrétiennes | 0.3 | |

| Irréligion* | 22.0 | |

| Total | 100 | |

| * Parmi eux : 43 % théistes/déistes, 32 % athées, 25 % agnostiques | ||

Appartenance aux Églises nationales de la population totale en 2021[6] :

| Église/religion | Membres | % Population totale |

|---|---|---|

| Catholique romaine | 2 964 925 | 33,9 % |

| Évangélique réformée | 1 919 251 | 22,0 % |

| Autre Église/religion ou sans | 3 854 615 | 44,1 % |

| 8 738 791 | 100 % |

Évolution de l'appartenance religieuse de la population âgée de 15 ans ou plus, d'après le relevé structurel de 2020[7],[N 1] :

| Religion | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Catholiques | 46,7 % | 46,2 % | 46,2 % | 42,3 % | 38,6 % | 33,8 % |

| Sans religion | 1,2 % | 3,9 % | 7,5 % | 11,4 % | 20,1 % | 30,9 % |

| Protestants | 48,8 % | 45,3 % | 39,6 % | 33,9 % | 28,0 % | 21,8 % |

| Musulmans | 0,2 % | 0,7 % | 1,6 % | 3,6 % | 4,5 % | 5,4 % |

| Juifs | 0,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |

| Autres | 2,7 % | 3,6 % | 4,9 % | 8,6 % | 8,6 % | 7,9 % |

Répartition religieuse par canton[modifier | modifier le code]

Légende

- Majorité catholique

- Majorité protestante

- Majorité sans

- Majorité autres

| Canton | Catholiques | Protestants | Autres communautés chrétiennes | Musulmans | Juifs | Sans | Autres |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 78,9 % | 4,4 % | 3,1 % | 2,7 % | 0,0 % | 9,7 % | 0,0 % | |

| 59,8 % | 11,1 % | 4,3 % | 3,9 % | 0,0 % | 19,1 % | 0,9 % | |

| 68,0 % | 9,2 % | 2,6 % | 1,7 % | 0,0 % | 17,5 % | 0,7 % | |

| 71,6 % | 7,8 % | 2,5 % | 2,6 % | 0,0 % | 13,5 % | 0,8 % | |

| 61,9 % | 10,0 % | 4,7 % | 4,4 % | 0,1 % | 16,7 % | 1,4 % | |

| 26,8 % | 29,2 % | 6,7 % | 6,6 % | 0,2 % | 27,6 % | 1,5 % | |

| 31,6 % | 32,0 % | 5,7 % | 6,5 % | 0,0 % | 21,3 % | 2,2 % | |

| 51,3 % | 14,1 % | 5,3 % | 4,5 % | 0,2 % | 22,3 % | 1,6 % | |

| 15,5 % | 51,5 % | 6,7 % | 3,9 % | 0,1 % | 19,7 % | 1,6 % | |

| 60,8 % | 12,4 % | 3,5 % | 3,9 % | 0,0 % | 16,8 % | 0,8 % | |

| 33,7 % | 20,8 % | 5,7 % | 6,9 % | 0,0 % | 30,7 % | 1,6 % | |

| 17,9 % | 17,4 % | 5,3 % | 7,5 % | 0,7 % | 47,5 % | 2,1 % | |

| 26,0 % | 31,4 % | 5,7 % | 5,3 % | 0,2 % | 28,9 % | 1,5 % | |

| 22,6 % | 36,1 % | 6,9 % | 6,6 % | 0,0 % | 25,1 % | 1,5 % | |

| 70,6 % | 11,9 % | 4,7 % | 1,9 % | 0,0 % | 9,0 % | 0,0 % | |

| 27,8 % | 38,7 % | 7,8 % | 3,4 % | 0,0 % | 21,0 % | 0,5 % | |

| 45,3 % | 21,1 % | 6,3 % | 7,3 % | 0,1 % | 17,8 % | 1,2 % | |

| 42,5 % | 33,2 % | 3,6 % | 1,9 % | 0,0 % | 16,4 % | 1,0 % | |

| 32,8 % | 24,7 % | 6,9 % | 7,0 % | 0,1 % | 26,4 % | 1,3 % | |

| 31,7 % | 32,2 % | 6,5 % | 6,2 % | 0,1 % | 21,3 % | 1,1 % | |

| 66,6 % | 3,8 % | 5,4 % | 1,8 % | 0,1 % | 19,6 % | 0,6 % | |

| 30,1 % | 23,5 % | 6,6 % | 5,0 % | 0,3 % | 31,0 % | 1,5 % | |

| 71,1 % | 5,8 % | 3,2 % | 3,2 % | 0,2 % | 13,9 % | 0,7 % | |

| 21,5 % | 20,9 % | 5,5 % | 4,2 % | 0,1 % | 44,4 % | 1,1 % | |

| 33,3 % | 9,2 % | 5,8 % | 5,7 % | 1,1 % | 40,3 % | 1,6 % | |

| 68,5 % | 9,0 % | 3,7 % | 2,3 % | 0,0 % | 13,8 % | 0,9 % | |

| 36,5 % | 24,5 % | 5,9 % | 5,2 % | 0,3 % | 24,9 % | 1,4 % |

« La population interrogée est la population résidente permanente âgée de 15 ans révolus ou plus et vivant dans un ménage privé, à l'exception des diplomates, des fonctionnaires internationaux et des membres de leur famille. Ces données ne peuvent pas être directement comparées à celles des recensements antérieurs à 2010. Les données proviennent d'une enquête par échantillon » et donc la fiabilité n'est pas à 100 % - OFS

À noter aussi que seuls les cantons de Lucerne, Schwytz, Valais, Uri, Zoug, Fribourg, Unterwald, Soleure, Tessin et Appenzell Rhodes Intérieures sont historiquement catholiques. Les cantons de Zurich, Berne, Bâle, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures, Vaud, Neuchâtel et Genève sont protestants à la base. Les autres cantons sont historiquement bi-confessionnels. Cette différence se remarque surtout au niveau des lois et des traditions cantonales. Les fêtes religieuses donnent lieu à des congés dans les cantons catholiques, mais pas dans les cantons d'origine protestantes, même si la majorité des croyants sont, à l'heure actuelle, catholiques.

Demi-cantons d'Appenzell[modifier | modifier le code]

À l'origine une seule entité, le canton d'Appenzell s'est scindé en 1597 en deux demi-cantons pour des raisons religieuses : Appenzell Rhodes-Intérieures est catholique, Appenzell Rhodes-Extérieures protestant.

Canton de Genève[modifier | modifier le code]

Le canton de Genève est à majorité catholique (44,5 % contre 13,3 % de réformés de la population totale en 2017[6]), mais est le berceau du calvinisme et les fêtes catholiques (Fête-Dieu, Assomption, Immaculée Conception et Toussaint) n'offrent pas de jours fériés. La majorité catholique peut s'expliquer par l'installation à Genève de nombreux immigrés provenant de pays catholiques comme le Portugal, la France, l'Italie et l'Espagne en tête.

Sous l'impulsion de Jean Calvin, il a été interdit de célébrer Noël à Genève de 1550 au début du XVIIIe siècle[9].

Canton du Jura[modifier | modifier le code]

Le « Jura historique » comptait originellement sept districts (un par bande rouge ou blanche sur le flanc senestre du blason cantonal), tous rattachés au canton de Berne. Lors de la création du nouveau canton en 1975, les trois districts catholiques (Delémont, Porrentruy et Franches-Montagnes) sont devenus jurassiens, et les trois districts protestants (Courtelary, La Neuveville, Moutier) ont choisi de rester bernois. Le district de Laufon, catholique et alémanique a choisi de rester dans le canton de Berne. Il est alors devenu une enclave et, dès 1994, a préféré être rattaché au canton de Bâle-Campagne.

Répartition religieuse dans les grandes villes suisses[modifier | modifier le code]

Légende

- Majorité catholique

- Majorité protestante

- Majorité sans

- Majorité autres

| Ville | Catholiques | Protestants | Autres communautés chrétiennes | Musulmans | Juifs | Sans | Autres |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 27,2 % | 21,4 % | 6,8 % | 6,2 % | 1,4 % | 34,4 % | 2,6 % | |

| 31,7 % | 7,7 % | 6,9 % | 6,6 % | 2,0 % | 42,8 % | 2,3 % | |

| 18,2 % | 16,1 % | 5,4 % | 8,4 % | 1,0 % | 48,4 % | 2,5 % | |

| 32,0 % | 15,4 % | 6,9 % | 8,1 % | 0,9 % | 33,9 % | 2,8 % | |

| 20,5 % | 37 % | 5,7 % | 5,8 % | 0,4 % | 28,3 % | 2,3 % | |

| 25,2 % | 29,2 % | 7,7 % | 10,7 % | 0,0 % | 25,4 % | 1,8 % | |

| 51,7 % | 11,8 % | 6,1 % | 4,4 % | 0,4 % | 22,7 % | 2,9 % | |

| 37,7 % | 19,1 % | 7,8 % | 9,1 % | 0,4 % | 23,8 % | 2,1 % | |

| 63,0 % | 3,4 % | 6,5 % | 3,5 % | 0,4 % | 21,9 % | 1,2 % | |

| 23,8 % | 27,6 % | 7,5 % | 10,5 % | 0,0 % | 28,7 % | 1,9 % |

"La population interrogée est la population résidante permanente âgée de 15 ans révolus ou plus et vivant dans un ménage privé, à l'exception des diplomates, des fonctionnaires internationaux et des membres de leur famille. Ces données ne peuvent pas être directement comparées à celles des recensements antérieurs à 2010. Les données proviennent d'une enquête par échantillon" et donc la fiabilité n'est pas à 100 % - OFS

Répartition religieuse par nationalité[modifier | modifier le code]

Légende

- Majorité chrétienne

- Majorité non affilié

- Majorité musulmans

| Religion | Balkans* | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Christianisme | 72,9 % | 80,9 % | 47,0 % | 26,0 % | 76,7 % | 38,5 % | 65,8 % | 2,1 % |

| – Église catholique | 36,7 % | 76,9 % | 22,6 % | 5,0 % | 73,9 % | 33,5 % | 62,8 % | 0,3 % |

| – Église évangélique réformée | 31,2 % | 0,6 % | 20,3 % | 0,1 % | 0,4 % | 2,3 % | 0,6 % | 0,2 % |

| – Autres Églises chrétiennes | 5,0 % | 3,4 % | 4,1 % | 20,9 % | 2,4 % | 2,7 % | 2,4 % | 1,6 % |

| Judaïsme | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,9 % | 0,1 % | 0,1 % |

| Islam | 2,4 % | 1,2 % | 1,4 % | 61,1 % | 0,3 % | 2,7 % | 0,6 % | 72,9 % |

| Autres religions | 0,9 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,4 % | 1,1 % | 0,4 % | 1,2 % |

| Non affilié | 22,4 % | 16,1 % | 50,0 % | 10,8 % | 20,3 % | 54,6 % | 31,1 % | 22,3 % |

| Indéterminé | 1,2 % | 1,4 % | 0,7 % | 1,5 % | 2,4 % | 2,4 % | 1,8 % | 1,4 % |

Histoire[modifier | modifier le code]

La première religion connue en Suisse est la religion gauloise des Sequanis et des Helvètes qui vénèrent la déesse ours Artio, découverte près de Berne.

De 57 à 50 av. J.-C., l'Empire romain qui a sa propre religion, soumet les Helvètes (nord de la Suisse) puis la Rhétie et de l'arc alpin de 19 à 9 av. J.-C. Un sanctuaire romain dédié au dieu Mercure a été érigé sur une colline au nord-est de Baar. L'église Saint-Pierre à Zurich a été construite à côté d'un temple dédié au dieu Jupiter.

À partir de 12 av. J.-C. le titre de Pontifex maximus est porté exclusivement par les empereurs. La fonction de Pontifex maximus, connue depuis 753 av. J.-C. à Rome, est attribuée au chef de la religion romaine. Après le décès de l'empereur Auguste en 14 ap. J.-C., commence le culte impérial appelé « culte d'Auguste ». Mais le refus des juifs et des chrétiens de participer au culte de l'empereur va conduire à leur persécution : en l'an 38 ap. J.-C., le judaïsme est interdit en Italie. Certains Juifs migrèrent alors probablement en Suisse. Des pièces de monnaie judéennes datant du Ier siècle ont été découvertes à Martigny et à Augst mais elles ne prouvent pas la présence de Juifs en Suisse car elles auraient très bien pu y être apportées par un militaire en garnison en Judée puis en Helvétie[11]. Toutefois, la découverte à Kaiseraugst d'une bague ornée d'une menorah et datant du IVe siècle atteste beaucoup plus probablement de la présence d'au moins un Juif ou une Juive à cette époque mais, en l'absence d'autres découvertes, on ne peut en dire plus[11].

La religion gauloise fut interdite par l'empereur Claude (41-54), au motif d'abolition des sacrifices humains et probablement aussi en raison de l'implication de la classe sacerdotale dans les révoltes gauloises[12].

De 64 à 68, l'empereur Néron commence la persécution anti-chrétienne considérée comme telle. Pour renforcer le lien commun entre les provinces de l'Empire romain, l'empereur Aurélien (270-275) substitue la religion d'État du culte impérial par une religion de l'État : le culte du Sol Invictus.

En 313, l'empereur romain Constantin Ier signe l'édit de Milan qui autorise la liberté de religion et met fin aux persécutions anti-chrétiennes. En 382/383, l'empereur Gratien abandonne le titre de Pontifex maximus. Puis enfin, en 391, l'empereur Théodose Ier signe l'édit de Thessalonique qui interdit l'ensemble des cultes dits « païens » et le culte impérial d'Auguste. Le christianisme devient religion d'État.

Le Saint-Siège va ériger plusieurs diocèses : l'évêché de Bâle a été érigé en 346 ap. J.C., l'évêché de Sion avant 381, le diocèse de Coire en 390, l'évêché de Genève en 400 et l'évêché de Vindonissa (aujourd'hui diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg) en 517.

À partir du VIe siècle, la Suisse a été atteinte brièvement par le paganisme germanique dû à l'immigration des Alamans qui ont été progressivement convertis au christianisme aux VIe et VIIe siècles, avec la création de l'évêché de Constance en 585. L'abbaye de Saint-Gall est devenue un important centre d'apprentissage au début du Moyen Âge.

Après 642, le pape Théodore Ier puis ses successeurs porteront le titre de Pontife. L'ancienne Confédération suisse était absolument catholique jusqu'à l'arrivée du protestantisme des années 1520, qui entraîna la scission du christianisme occidental entre le protestantisme et la religion catholique.

L'hymne national, créé en 1841, comporte de nombreuses mentions de Dieu (« […] notre cœur pressent encore le Dieu fort »).

La Constitution de 1848 garantit la liberté de religion pour les catholiques et protestants mais pas pour les Juifs. Les Juifs obtiennent la pleine citoyenneté et le droit d’établissement avec la nouvelle constitution de 1866, mais la liberté de culte leur est toujours fermée. C’est avec la Constitution de 1874 que la pleine liberté de culte leur est enfin accordée, et que tous les droits garantis en 1866 sont aussi implémentés[13].

Depuis, l’État Suisse n'a plus de religion d'État, mais les cantons peuvent choisir d'avoir ou non une religion d'État dite « officielle » : le canton de Zurich a une Église d’État, contrairement aux cantons de Genève et Neuchâtel qui ont choisi la neutralité confessionnelle et n'ont pas de religion d'État mais octroient cependant des avantages matériels à certaines communautés religieuses.

La plupart des cantons maintiennent une ou plusieurs religions officielles. Ainsi, seules les communautés religieuses reconnues sont autorisées à prélever un impôt auprès de leurs fidèles. La paroisse israélite dans le canton de Berne n'a pas le droit de prélever un impôt sur ses fidèles juifs.

Dans les années 1960, le gouvernement suisse accorda l'asile à des enfants tibétains exilés formant la communauté tibétaine en Suisse. En 1966, est fondé, à Chambésy, le Centre orthodoxe du Patriarcat œcuménique, sous l'égide du Patriarcat œcuménique de Constantinople, afin de diffuser la tradition orthodoxe-grecque en Europe occidentale[14].

Dans les années 1970, l'arrivée de migrants de pays catholiques comme l'Italie, d'Espagne et le Portugal ont fait basculer des cantons à majorité protestante comme Genève et Zurich dans le camp catholique.

En 1980, 78,9 % des Suisses ont rejeté une séparation complète entre Église et État (voir Initiative populaire « Séparation complète de l'État et de l'Église »).

En 1995, une majorité de deux tiers des habitants du canton de Zurich ont rejeté une séparation complète entre l'Église et le Canton.

L'article 15 de la Constitution de 1999 garantit la liberté de conscience et de croyance : « toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer ». De plus « Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux ».

L'article 8 « Égalité » de la Constitution astreint les Cantons à « la neutralité confessionnelle » et les interdit de « prendre parti en faveur d'une confession ou d'une religion particulière ».

Cependant, un canton qui fournit ses motivations peut donner une reconnaissance de droit public à une ou plusieurs religions, sans que cela constitue une inégalité juridique.

L'article 72 alinéa 1 de la Constitution stipule qu'« il appartient aux cantons de réglementer les rapports entre l'Église et l'État ».

À noter que le préambule de la Constitution suisse de 1999 commence par une invocation « Au nom de Dieu Tout-Puissant ! ».

Le parlement bâlois a accordé le 17 octobre 2012 la reconnaissance cantonale à la communauté alévie.

Laïcité[modifier | modifier le code]

Seuls deux cantons sur les 26 font place à la laïcité dans leur constitution :

La constitution du canton de Genève précise dans son article 3, intitulé « Laïcité », que « L'État est laïc. Il observe une neutralité religieuse. Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle. ».

La constitution du canton de Neuchâtel précise dans son article 1 que « Le canton de Neuchâtel est une république démocratique, laïque, sociale et garante des droits fondamentaux ».

Cours d’éthique et de cultures religieuses[modifier | modifier le code]

Le cours d’éthique et de cultures religieuses, comme le cours de catéchisme chrétien et d'histoire biblique, n'est ni interdit, ni obligatoire pour les écoliers à l'école publique. C'est un domaine sensible et chaque canton a la liberté de mettre en œuvre ces cours comme il l’entend[15].

Le programme est très ouvert et évoque les récits et les personnages de la Bible, de l’islam, du judaïsme, du bouddhisme et de l’hindouisme, la place de la femme, etc.

Le canton de Genève et celui de Neuchâtel ne l'enseignent pas, car ils préfèrent que le fait religieux soit enseigné en histoire-géographie plutôt que de faire de la théologie.

Le canton de Vaud l'enseigna sous l'angle de l’histoire et de la culture générale à partir de la rentrée 2013 avant de l'annuler, puis de nouveau depuis septembre 2018 pour prévenir la radicalisation, sans être un catéchisme ni de l'histoire biblique au nom de la laïcité et du respect de la neutralité confessionnelle de l’État[16].

Le catéchisme islamique est enseigné par des imams et exclusivement dans des écoles dites « écoles coraniques » en dehors de l'école proprement dite. La Suisse n'ayant pas de formation pour imams, ceux-ci sont formés à l'étranger, et beaucoup ne parlent ni français ni allemand.

Signes distinctifs religieux[modifier | modifier le code]

Il n'est pas interdit de porter le voile dans les lieux publics, à l'école ou au travail, mais il est interdit de se dissimuler le visage. Cependant, la Fédération de basketball Probasket a confirmé l'interdiction du port du voile dans les matches officiels conformément au règlement de la Fédération internationale FIBA qui interdit le port de symboles religieux[17].

Lieux de culte[modifier | modifier le code]

La Suisse compte 1599 paroisses catholiques avec autant d'églises, une quarantaine de synagogues et lieux de prière juifs[18] et environ 200 mosquées dont 4 dotées de minarets. L'Institut tibétain de Rikon, localisé à Zell-Rikon est un monastère bouddhiste tibétain fondé sous forme d'une fondation à but non lucratif, le mouvement de laïcisation du XIXe siècle en Suisse n'autorisant pas l'établissement de nouveaux monastères.

Inhumation[modifier | modifier le code]

Seulement quatre communes autorisent l'inhumation musulmane : Berne, Bâle, Le Petit-Saconnex (près de Genève) et Zürich-Witikon. Comme ses communes n'enterrent qu'une personne y ayant habité ou décédé à la suite d'une hospitalisation dans la commune, 90 % des morts musulmans des autres communes sont enterrés à l'étranger, très souvent dans leur pays d'origine pour les binationaux. La raison principale du refus des autres communes est que le manque de place oblige de faire un tournus (remise à neuf) après 20 ou 40 ans de l’emplacement, ce qui ne permet pas la « paix éternelle des morts » du musulman.

En 1999, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'un musulman suisse d'être enterré avec la « paix éternelle des morts ».

De même, les hindous suisses, n'ayant pas le droit de suivre leur rituel mortuaire de répandre les cendres du défunt dans de l'eau qui s'écoule, le font illégalement de nuit[19],[20].

Reconnaissance par canton[modifier | modifier le code]

En Suisse, une communauté religieuse a trois façons d'être reconnue par un canton :

Huit cantons reconnaissent leurs communautés religieuses en droit public et dans leur Constitution qui doit être modifiée en cas de changement, après acceptation par référendum.

Seize cantons peuvent faire changer la reconnaissance en droit public de leurs communautés religieuses en changeant simplement la loi (sans devoir changer la constitution), juste en passant par le parlement. Parmi ces cantons, trois cantons permettent aussi à des religions d'être reconnues simplement en droit privé sans devoir être reconnues en droit public, ce qui nécessite de passer au minimum par l'exécutif ou au maximum par le parlement.

Trois cantons ont choisi la séparation des Églises et de l'État, reconnaissant leurs communautés religieuses uniquement en droit privé et non pas en droit public.

| Abr. | Armoiries | Canton[21] | Reconnaissance en droit | Catholique-chrétien | Catholique-romaine | Évangélique réformée | Israélite | Islam, hindouisme, et autres |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ZH | Zurich

(Zürich) |

droit public constitutionnel | Catholique-chrétien | Catholique-romaine | Évangélique réformée | Israélite | Aucune reconnaissance | |

| BE | Berne

(Bern) |

droit public législatif | Catholique-chrétien | Catholique-romaine | Évangélique réformée | Israélite | ||

| LU | Lucerne

(Luzern) |

droit public législatif | Catholique-chrétien | Catholique-romaine | Évangélique réformée | Aucune reconnaissance | ||

| UR | Uri | droit public constitutionnel | Aucune reconnaissance | Catholique-romaine | Évangélique réformée | |||

| SZ | Schwytz

(Schwyz) |

droit public constitutionnel | Catholique-romaine | Évangélique réformée | ||||

| OW | Obwald (Obwalden) | droit public législatif et droit privé | Catholique-romaine | Évangélique réformée | ||||

| NW | Nidwald (Nidwalden) | droit public législatif | Catholique-romaine | Évangélique réformée | ||||

| GL | Glaris (Glarus) | droit public législatif | Catholique-romaine | Évangélique réformée | ||||

| ZG | Zoug

(Zug) |

droit public constitutionnel | Catholique-romaine | Évangélique réformée | ||||

| FR | Fribourg

(Freiburg) |

droit public législatif et droit privé | Catholique-romaine | Évangélique réformée | Israélite | |||

| SO | Soleure

(Solothurn) |

droit public législatif | Catholique-chrétien | Catholique-romaine | Évangélique réformée | Aucune reconnaissance | ||

| BS | Bâle-Ville

(Basel-Stadt) |

droit public constitutionnel | Catholique-chrétien | Catholique-romaine | Évangélique réformée | Israélite | Alévie | |

| BL | Bâle-Campagne (Basel-Landschaft) | droit public législatif | Catholique-chrétien | Catholique-romaine | Évangélique réformée | Aucune reconnaissance | Aucune reconnaissance | |

| SH | Schaffhouse

(Schaffhausen) |

droit public législatif | Catholique-chrétien | Catholique-romaine | Évangélique réformée | |||

| AR | Appenzell Rhodes-Extérieures

(Appenzell Ausserrhoden) |

droit public législatif | Aucune reconnaissance | Catholique-romaine | Évangélique réformée | |||

| AI | Appenzell Rhodes-Intérieures

(Appenzell Innerrhoden) |

droit public législatif | Catholique-romaine | Évangélique réformée | ||||

| SG | Saint-Gall

(St. Gallen) |

droit public législatif | Catholique-chrétien | Catholique-romaine | Évangélique réformée | Israélite | ||

| GR | Grisons

(Graubünden, Grischun, Grigioni) |

droit public constitutionnel | Aucune reconnaissance | Catholique-romaine | Évangélique réformée | Aucune reconnaissance | ||

| AG | Argovie

(Aargau) |

droit public législatif | Catholique-chrétien | Catholique-romaine | Évangélique réformée | |||

| TG | Thurgovie (Thurgau) | droit public constitutionnel | Aucune reconnaissance | Catholique-romaine | Évangélique réformée | |||

| TI | Tessin (Ticino) | droit public législatif | Catholique-romaine | Évangélique réformée | ||||

| VD | Vaud

(Waadt) |

droit privé | Catholique-romaine | Évangélique réformée | Israélite | |||

| VS | Valais (Wallis) | droit public législatif | Catholique-romaine | Évangélique réformée | Aucune reconnaissance | |||

| NE | Neuchâtel (Neuenburg) | droit privé | Catholique-chrétien | Catholique-romaine | Évangélique réformée | |||

| GE | Genève

(Genf) |

droit privé | Catholique-chrétien | Catholique-romaine | Évangélique réformée | |||

| JU | Jura | droit public législatif et droit privé | Aucune reconnaissance | Catholique-romaine | Évangélique réformée | |||

| CH | Suisse

(Schweiz, Svizzera, Svizra) |

Aucune reconnaissance | ||||||

Notes[modifier | modifier le code]

- Le relevé structurel (introduit en 2010 par l'Office fédéral de la statistique) est une enquête par échantillonnage menée auprès de 200 000 personnes âgées de 15 ans ou plus (ce qui correspond à 2,3 % de la population totale). La réunion de données fondées sur différents échantillons du relevé structurel (Pooling) permet d’obtenir des résultats plus précis, par rapport à ceux basés sur un seul échantillon. Les résultats du relevé structurel sont difficilement comparables au recensement fédéral antérieurs à 2010 ou aux chiffres annuels des membres des Eglises (tous les membres de l'Eglise évangélique réformée et de l'Eglise catholique romaine payent un impôt d'église et sont donc comptés chaque année), qui couvrent la totalité de la population résidente suisse. Voir Recensement de la population en Suisse#Relevé structurel.

Références[modifier | modifier le code]

- Office fédéral de la statistique, « Religions », sur www.bfs.admin.ch (consulté le ).

- [PDF] OFS - Le paysage religieux en Suisse, p. 12

- http://www.kipa-apic.ch/index.php?pw=&na=0,0,0,0,f&ki=236423

- « Eurobarometer on Social Values, Science and technology 2005 - page 11 » (consulté le )

- « Premiers résultats de l'Enquête sur la langue, la religion et la culture 2014: Pratiques et croyances religieuses et spirituelles en Suisse », OFS - Statistique de la Suisse - 22 avril 2016 (consulté le )

- (de + fr + it) « Appartenance aux Eglises catholique romaine et évangélique réformée selon les cantons 2021 (Tableau 1.4) », Saint-Gall, Suisse, L’institut suisse de sociologie pastorale (SPI), (consulté le )

- Appartenance religieuse depuis 1910Population résidante permanente âgée de 15 ans ou plus

- « stat.jura.ch/Htdocs/Files/v/37… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Quand Genève interdisait Noël », 24 heures, (lire en ligne)

- « Appartenance aux Populations résidantes permanentes âgées de 15 ans et plus selon la nationalité et l'appartenance religieuse (période d'enquête 2013-2017) », Office fédéral de la statistique, (consulté le )

- Ludwig Berger, « L’anneau avec la menorah trouvé à Augusta Raurica », sur Site du musée d'Augusta Raurica, , PDF.

- Chloé Chamouton, « Le druide, garant de l'ordre social », Le Monde des religions, no 24, , p. 31-33

- (de) Augusta Weldler-Steinberg, Geschichte der Juden in der Schweiz vom 16. Jahrhundert bis nach der Emanzipation, Band 2: Die Emanzipation., Zurich,

- Émission Orthodoxie diffusée le dimanche 3 septembre 2023, Les saints de la Terre d'Helvétie, diffusée, sur France 2

- Raphaël Zbinden, « Suisse romande: Le casse-tête de l'enseignement religieux à l'école », sur cath.ch

- Aïna Skjellaug, « L’enseignement des religions fait son retour à l’école », sur letemps.ch/

- La Liberté - Quotidien romand édité à Fribourg

- « Synagogues et lieux de prière », sur swissjews.ch

- Der Bund, no. 263 du 10 novembre 1999, p. 27: „Pas de cendres à l'eau – un problème douloureux pour les hindous“,

- Art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des eaux (Loi fédérale sur la protection des eaux - LEaux; RS 814.20) affirme: « Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite »

- Entre parenthèses le nom du canton dans ses langues officielles autres que le français.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Christophe Monnot: Croire ensemble. Analyse institutionnelle du paysage religieux en Suisse. Collection «Terrains des sciences sociales». Zurich: Éditions Seismo, Sciences sociales et problèmes de société, 2013, (ISBN 978-2-88351-060-9)

- Valentine Clémence, Martine Vonlanthen, Les religions et leurs pratiques en Suisse, Lausanne: LeP, 2013, (ISBN 978-2-606-01419-3)

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- christianisme (67 %)

- spiritualités non chrétiennes (7 %)

- nouvelles communautés religieuses (NCR) : Église de scientologie, Vereinigung St Michael, Société anthroposophique, Mouvement raëlien... Martin Baumann et Jörg Stolz (trad. de l'allemand), La nouvelle Suisse religieuse : risques et chances de sa diversité, Genève/Paris, Labor et fides / diff. Éd. du Cerf, , 413 p. (ISBN 978-2-8309-1278-4, lire en ligne), p. 250

- sans affiliation religieuse explicite (25 %)

- Franc-maçonnerie en Suisse depuis 1736

- Traditions alpines préchrétiennes (Autriche, Suisse, Savoie, Italie du nord, Slovénie)