« Jésus de Nazareth » : différence entre les versions

Annulation de la modification de User.wkki6 (d) Joseph est à tout le moins le père putatif ; quant à la fécondation d'une femme qui reste vierge par l'opération du saint-esprit... Balise : Annulation |

|||

| (22 versions intermédiaires par 16 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||

| nom = Jésus de Nazareth |

| nom = Jésus de Nazareth |

||

| image = Good shepherd 02b close.jpg |

| image = Good shepherd 02b close.jpg |

||

| légende = Fresque du {{ |

| légende = Fresque du {{s|III}} dans la [[catacombe de Saint-Calixte]] à [[Rome]], [[Jésus-Christ dans l'art|représentant Jésus de Nazareth]] en [[Bon Pasteur]] [[wikt:criophore|criophore]]<ref group="n">Le Christ [[wikt:criophore|criophore]] (du grec {{grec ancien|κριός|krýos}}, « bélier » et {{grec ancien|φόρος|phorόs}}, « qui porte ») porte une brebis sur ses épaules. Un coq est placé à sa droite, et une autre brebis à sa gauche. Il porte dans sa main droite une ''{{Langue|la|texte=mulctra}}'', un vase à traire le lait de brebis. Dans l'[[iconographie]] paléochrétienne, certains savants comme [[Giovanni Battista de Rossi]] ont voulu faire de ces thèmes iconographiques des symboles spécifiquement chrétiens : le coq symbolise le [[reniement de Pierre]], le mouton la [[Parabole de la Brebis égarée|brebis égarée]] et le lait l'Eucharistie. L'[[art chrétien]] naissant a en fait remployé des motifs iconographiques païens tout en leur infusant un sens nouveau. Cf {{Ouvrage |auteur1=Alphonse Veyries |titre=Les Figures criophores dans l'art grec, l'art gréco-romain et l'art chrétien |éditeur=E. Thorin |année=1884 |passage=71 }}.</ref>. |

||

| nom de naissance = |

| nom de naissance = |

||

| surnom = |

| surnom = |

||

| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||

}} |

}} |

||

'''Jésus de Nazareth''' est un [[Juifs|Juif]] de [[Galilée (région)|Galilée]], né entre l'an [[7 av. J.-C.|7]] et l'an |

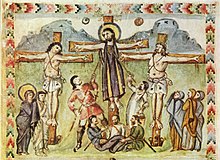

'''Jésus de Nazareth''' est un [[Juifs|Juif]] de [[Galilée (région)|Galilée]], né entre l'an [[7 av. J.-C.|7]] et l'an {{date|-5}} Selon les [[évangile]]s, qui constituent la principale source d'information sur sa vie, il apparaît dans le cercle de [[Jean le Baptiste]] avant de s'engager, entouré de quelques [[disciple]]s, dans une courte carrière de [[Prédicateur|prédication]] itinérante de deux à trois ans, essentiellement en [[Galilée (région)|Galilée]], en pratiquant guérisons et [[exorcisme]]s. Il suscite engouement et ferveur, s'attirant la méfiance des autorités politiques et religieuses, avant d'être [[Arrestation de Jésus|arrêté]], [[Procès de Jésus|condamné]] et [[Crucifixion|crucifié]] vers l'an [[30]] à [[Jérusalem]] pendant la fête juive de la [[Pessa'h|Pâque]], sous l'administration du [[Gouverneurs romains de Judée|préfet]] [[Ponce Pilate]]. |

||

L'annonce de sa [[résurrection]] par ses disciples, qui le reconnaissent comme le [[Messie]] annoncé dans l'[[Ancien Testament]] et transmettent son histoire et ses enseignements, donne naissance au [[christianisme primitif]]. Pour les [[Chrétien|chrétiens]], celui qu'ils appellent [[Jésus-Christ]] est le [[Fils de Dieu|Fils de]] [[Dieu (christianisme)|Dieu]], envoyé aux hommes pour les sauver. Dans l'[[islam]], Jésus de Nazareth, appelé ''[[ʿĪsā]]'', est considéré comme un [[Prophètes de l'islam|prophète]] majeur. |

L'annonce de sa [[résurrection]] par ses disciples, qui le reconnaissent comme le [[Messie]] annoncé dans l'[[Ancien Testament]] et transmettent son histoire et ses enseignements, donne naissance au [[christianisme primitif]]. Pour les [[Chrétien|chrétiens]], celui qu'ils appellent [[Jésus-Christ]] est le [[Fils de Dieu|Fils de]] [[Dieu (christianisme)|Dieu]], envoyé aux hommes pour les sauver. Dans l'[[islam]], Jésus de Nazareth, appelé ''[[ʿĪsā]]'', est considéré comme un [[Prophètes de l'islam|prophète]] majeur. |

||

Le retentissement de son message, transmis par les différentes [[Église (organisation)|Églises]] chrétiennes, et les interprétations auxquelles il a donné lieu, ont influencé différentes cultures et civilisations au cours de l'Histoire. Il a inspiré une importante production théologique, littéraire et artistique. L'année de [[Nativité|sa naissance]] est prise comme origine conventionnelle des calendriers [[calendrier julien|julien]] {{incise|depuis le {{ |

Le retentissement de son message, transmis par les différentes [[Église (organisation)|Églises]] chrétiennes, et les interprétations auxquelles il a donné lieu, ont influencé différentes cultures et civilisations au cours de l'Histoire. Il a inspiré une importante production théologique, littéraire et artistique. L'année de [[Nativité|sa naissance]] est prise comme origine conventionnelle des calendriers [[calendrier julien|julien]] {{incise|depuis le {{s|VI}}}} et [[calendrier grégorien|grégorien]], et le [[dimanche]], jour de la célébration de sa résurrection, s'est imposé comme le jour de repos hebdomadaire au-delà même de la [[chrétienté]]. Cette importance contraste avec la brièveté de sa prédication et le peu de traces historiques conservées à son sujet. |

||

{{Sommaire|niveau=3}} |

{{Sommaire|niveau=3}} |

||

| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||

== Étymologie et dénomination == |

== Étymologie et dénomination == |

||

=== Jésus === |

=== Jésus === |

||

Jésus, en [[grec ancien|grec]] {{langue|grc|Ἰησοῦς}} / {{Langue|grc-Latn|''Iēsoûs''}}, vient de ''Yehoshua''<ref>''Dictionnaire de la Bible'', entrée « Jésus », Paris, éd. Robert Laffont, 1989.</ref>{{,}}<ref>Karel van der Toorn, Bob Becking et Pieter Willem van der Horst, ''Dictionary of Deities and Demons of the Bible'', Leyde, éd. Brill, 1999, {{p.|467}} : « Iesous is the Greek form of the Hebrew personal name ''yĕhōšūʿa'' stamped after its postexilic variant ''yēšūʿa'' » ; Amy-Jill Levine et Marc Z. Brettler, ''The Jewish Annotated New Testament'', éd. Oxford University Press, 2011, {{p.|4, 9, 167}}, [https://books.google.be/books?id=DZRJ5zXUI2QC&pg=PA4 extrait en ligne].</ref> ([[hébreu]] : {{langue|rtl|he|יהושע}}), à travers sa forme abrégée ''Yeshua''<ref>[http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=G2424 Voir l'article dans le ''Thayer's Lexicon'', in ''Dictionary and Word Search for Iēsous (Strong's 2424)'', Blue Letter Bible, 1996-2008] {{en}}.</ref> ([[hébreu]] : {{langue|rtl|he|ישוע}}). ''Yeshua'' signifie « Sauveur »<ref>Dictionnaire ''[[Brown-Driver-Briggs]]''.</ref> et ''Yehoshua'' est un nom [[wikt:théophore|théophore]] qui signifie : « Dieu ([[YHWH]]) sauve<ref>Le ''[[Brown-Driver-Briggs]]'', la référence des dictionnaires d'[[hébreu biblique]], rapporte que le sens de ''Yeshua'' peut également marquer l'« opulence » en plus de la salvation ; cf. Francis Brown, Samuel Rolles Driver et Charles Augustus Briggs, '' Hebrew and English Lexicon of the Old Testament'', Oxford, éd. Clarendon Press, 1939, {{p.|221}}, [http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AA_Hebrew_and_English_Lexicon_%28Brown-Driver-Briggs%29.djvu&page=245 article en ligne].</ref> ». La [[Septante]] (rédigée en grec) utilise également le nom de ''Iesoûs'' pour désigner [[Josué]], lieutenant et successeur de [[Moïse]]<ref>« Les Pères de l'Église ne manqueront pas d'utiliser cette homonymie : c'est "Jésus" (Christ) qui assure la victoire finale sur Amalek », in Cécile Dogniez et [[Marguerite Harl]] (dir.), ''Le Pentateuque. La Bible d'Alexandrie'', Paris, éd. Gallimard, « Folio Essais », 2003, {{p.}}731, note.</ref>. Le nom était généralement prononcé « Yeshua » mais vraisemblablement « Yeshu » dans la prononciation [[Galilée (région)|galiléenne]]<ref name=":3">{{Ouvrage |langue=fr |prénom1=David |nom1=Flusser |titre=Jésus |

Jésus, en [[grec ancien|grec]] {{langue|grc|Ἰησοῦς}} / {{Langue|grc-Latn|''Iēsoûs''}}, vient de ''Yehoshua''<ref>''Dictionnaire de la Bible'', entrée « Jésus », Paris, éd. Robert Laffont, 1989.</ref>{{,}}<ref>Karel van der Toorn, Bob Becking et Pieter Willem van der Horst, ''Dictionary of Deities and Demons of the Bible'', Leyde, éd. Brill, 1999, {{p.|467}} : ''« Iesous is the Greek form of the Hebrew personal name ''yĕhōšūʿa'' stamped after its postexilic variant ''yēšūʿa'' »'' ; Amy-Jill Levine et Marc Z. Brettler, ''The Jewish Annotated New Testament'', éd. Oxford University Press, 2011, {{p.|4, 9, 167}}, [https://books.google.be/books?id=DZRJ5zXUI2QC&pg=PA4 extrait en ligne].</ref> ([[hébreu]] : {{langue|rtl|he|יהושע}}), à travers sa forme abrégée ''Yeshua''<ref>[http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=G2424 Voir l'article dans le ''Thayer's Lexicon'', in ''Dictionary and Word Search for Iēsous (Strong's 2424)'', Blue Letter Bible, 1996-2008] {{en}}.</ref> ([[hébreu]] : {{langue|rtl|he|ישוע}}). ''Yeshua'' signifie « Sauveur »<ref>Dictionnaire ''[[Brown-Driver-Briggs]]''.</ref> et ''Yehoshua'' est un nom [[wikt:théophore|théophore]] qui signifie : « Dieu ([[YHWH]]) sauve<ref>Le ''[[Brown-Driver-Briggs]]'', la référence des dictionnaires d'[[hébreu biblique]], rapporte que le sens de ''Yeshua'' peut également marquer l'« opulence » en plus de la salvation ; cf. Francis Brown, Samuel Rolles Driver et Charles Augustus Briggs, '' Hebrew and English Lexicon of the Old Testament'', Oxford, éd. Clarendon Press, 1939, {{p.|221}}, [http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AA_Hebrew_and_English_Lexicon_%28Brown-Driver-Briggs%29.djvu&page=245 article en ligne].</ref> ». La [[Septante]] (rédigée en grec) utilise également le nom de ''Iesoûs'' pour désigner [[Josué]], lieutenant et successeur de [[Moïse]]<ref>« Les Pères de l'Église ne manqueront pas d'utiliser cette homonymie : c'est "Jésus" (Christ) qui assure la victoire finale sur Amalek », in Cécile Dogniez et [[Marguerite Harl]] (dir.), ''Le Pentateuque. La Bible d'Alexandrie'', Paris, éd. Gallimard, « Folio Essais », 2003, {{p.}}731, note.</ref>. Le nom était généralement prononcé « Yeshua » mais vraisemblablement « Yeshu » dans la prononciation [[Galilée (région)|galiléenne]]<ref name=":3">{{Ouvrage |langue=fr |prénom1=David |nom1=Flusser |titre=Jésus |éditeur=Éditions de l’éclat |année=2005 |pages totales=283 |passage=24 |isbn=978-2-84162-101-9 |lire en ligne=https://books.google.com/books?id=OQECGIWI1KMC&printsec=frontcover}}.</ref>. |

||

« Jésus » est un prénom courant dans la [[Palestine (région)|Palestine]] du {{s-|I|er}}<ref name=":3" /> : il est le sixième nom masculin<ref group="n">1) Simon 10,2 %, 2) Joseph 9,2 %, 3) Juda 7,1 %, 4) Éléazar 7,1 %, 5) Johanan 5,1 %, 6) Joshua (Jésus) 4,1 %, 7) Hananiah 3,4 %, 8) Jonathan 3 %, 9) Mattathias 2,5 %, 10) Ménahem 1,8 %.</ref> le plus fréquent à cette époque<ref>{{Ouvrage |langue=en |auteur1=Tal Ilan |titre=Lexicon of Jewish Names in Late Antiquity. Part I. Palestine 330 BCE - 200 CE |

« Jésus » est un prénom courant dans la [[Palestine (région)|Palestine]] du {{s-|I|er}}<ref name=":3" /> : il est le sixième nom masculin<ref group="n">1) Simon 10,2 %, 2) Joseph 9,2 %, 3) Juda 7,1 %, 4) Éléazar 7,1 %, 5) Johanan 5,1 %, 6) Joshua (Jésus) 4,1 %, 7) Hananiah 3,4 %, 8) Jonathan 3 %, 9) Mattathias 2,5 %, 10) Ménahem 1,8 %.</ref> le plus fréquent à cette époque<ref>{{Ouvrage |langue=en |auteur1=Tal Ilan |titre=Lexicon of Jewish Names in Late Antiquity. Part I. Palestine 330 BCE - 200 CE |éditeur=éd. Mohr Siebeck |année=2002 |passage=54-58 |isbn=}}.</ref>. Il est par exemple attesté pour [[Ben Sira|Jésus Ben Sira]], l'auteur du ''[[Siracide]]'', pour un fils d'{{page h'|Éliézer}} dans l'[[Évangile selon Luc]]<ref group="v">{{BFR|Lc|3|28-29}}</ref>, ou encore pour [[Barabbas]], le chef de guerre libéré par [[Ponce Pilate]] selon certaines versions de l'[[Évangile selon Matthieu]]<ref>B. Feldman, [http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=12420084 « Barabbas and the Gospel of Yeshua the Galilean »], ''American Imago'', New York, vol. 39, {{numéro|3}}, 1982, {{p.|181-193}}, et Jean-Paul Michaud, [http://www.interbible.org/interBible/decouverte/comprendre/2003/clb_030926.htm « Barabbas »], InterBible, 26 septembre 2003.</ref>. L'historien juif [[Flavius Josèphe]] mentionne vingt individus prénommés de la sorte<ref name=":3" />, dont une dizaine à l'époque de Jésus de Nazareth<ref>{{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Denis |nom1=Fricker |titre=Jésus |éditeur=éd. [[Le Cavalier bleu]] |collection=Idées reçues |année=2015 |pages totales=128 |passage=6 |isbn=978-2-84670-638-4 |lire en ligne=https://books.google.com/books?id=mA2IBwAAQBAJ&printsec=frontcover}}.</ref>. |

||

Dans le [[Nouveau Testament]], Jésus est qualifié plusieurs fois en grec de {{langue|grc|Ναζωραῖος}} / {{Langue|grc-Latn|''Nazōraîos''}}, « [[Nazôréen (titre)|Nazôréen]] »<ref group="n">À six reprises dans les Évangiles, sauf Marc, par ex. {{BFR|Mt|2|23}}, et six dans les Actes, par ex. {{BFR|Ac|2|22}}.</ref>. Ce terme est discuté<ref>[[François Blanchetière]], « Reconstruire les origines chrétiennes : le courant "nazaréen" », in ''Bulletin du Centre de recherche français de Jérusalem'', {{N°|18}}, 2007, [http://bcrfj.revues.org/document229.html en ligne].</ref> et peut venir de l'hébreu ''nsr'' qui signifie « celui qui observe [la Loi] », ou de ''nzr'', « celui qui se consacre [à Dieu] », ou encore « rejeton » (d'Israël). Le nom de ''nazôréen'' servira par la suite à désigner un [[Nazôréens (secte)| courant juif en Palestine]]<ref group="n">Un passage des [[Actes des Apôtres]] rapporte que l'avocat Tertulle accuse l'apôtre [[Paul de Tarse|Paul]] en ces termes : « Nous avons trouvé cet homme, qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef du parti [en grec {{grec ancien|αἵρησις}} / {{Langue|grc-Latn|''haíresis''}}] des nazoréens » ({{BFR|Ac|24|5}}).</ref> qui croit en la messianité de Jésus<ref>Simon Mimouni, « Les nazôréens descendant de l'Église de Jérusalem », in ''Les premiers temps de l’Église'', éd. Gallimard / Le Monde de la Bible, 2004, {{p.|386-387}}.</ref>. On trouve également parfois {{langue|grc|Ναζαρηνός}} / {{Langue|grc-Latn|''Nazarēnós''}}, « Nazarénien »<ref group="n">À quatre reprises dans l'Évangile selon Marc, et deux, selon Luc, par ex. {{BFR|Mc|1|24}}.</ref>, qui est « l'homme du village de [[Nazareth]]<ref group="n">Εn grec {{langue|grc|Ναζαρά}}, {{langue|grc|Ναζαρέθ}} ou {{langue|grc|Ναζαρέτ}}.</ref> », et qui, selon certains chercheurs, ferait référence à une naissance dans ce village<ref>[[John P. Meier]], ''Un certain juif Jésus. Les données de l'histoire. I. Les sources, les origines, les dates'', Paris, Éditions du Cerf, 2004, [http://observatoiredesreligions.fr/spip.php?article22&artsuite=0 recension en ligne].</ref>. D'autres théories existent encore<ref>Selon B. Gärtner, cette dénomination ne serait pas à rapprocher des mots évoqués précédemment mais de ''nesûrîm'', « sauvés » ou « rescapés » d'Israël, qui se trouve dans le [[Livre d'Isaïe]] ({{BFR|Is|49|6}}) ; « sauvés » se retrouve en {{BFR|Ac|2|47}}. Une dérivation de {{langue|rtl|he|נצר}}, ''neser'' (« descendant », « rejeton ») est moins convaincante.</ref>, comme celle faisant référence à son rattachement à une hypothétique communauté de [[nazir]]s<ref>Pour les différentes hypothèses, voir {{Ouvrage |prénom1=Jean |nom1=Zumstein |titre=L’Évangile selon saint Jean |sous-titre=(13-21) |

Dans le [[Nouveau Testament]], Jésus est qualifié plusieurs fois en grec de {{langue|grc|Ναζωραῖος}} / {{Langue|grc-Latn|''Nazōraîos''}}, « [[Nazôréen (titre)|Nazôréen]] »<ref group="n">À six reprises dans les Évangiles, sauf Marc, par ex. {{BFR|Mt|2|23}}, et six dans les Actes, par ex. {{BFR|Ac|2|22}}.</ref>. Ce terme est discuté<ref>[[François Blanchetière]], « Reconstruire les origines chrétiennes : le courant "nazaréen" », in ''Bulletin du Centre de recherche français de Jérusalem'', {{N°|18}}, 2007, [http://bcrfj.revues.org/document229.html en ligne].</ref> et peut venir de l'hébreu ''nsr'' qui signifie « celui qui observe [la Loi] », ou de ''nzr'', « celui qui se consacre [à Dieu] », ou encore « rejeton » (d'Israël). Le nom de ''nazôréen'' servira par la suite à désigner un [[Nazôréens (secte)| courant juif en Palestine]]<ref group="n">Un passage des [[Actes des Apôtres]] rapporte que l'avocat Tertulle accuse l'apôtre [[Paul de Tarse|Paul]] en ces termes : « Nous avons trouvé cet homme, qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef du parti [en grec {{grec ancien|αἵρησις}} / {{Langue|grc-Latn|''haíresis''}}] des nazoréens » ({{BFR|Ac|24|5}}).</ref> qui croit en la messianité de Jésus<ref>Simon Mimouni, « Les nazôréens descendant de l'Église de Jérusalem », in ''Les premiers temps de l’Église'', éd. Gallimard / Le Monde de la Bible, 2004, {{p.|386-387}}.</ref>. On trouve également parfois {{langue|grc|Ναζαρηνός}} / {{Langue|grc-Latn|''Nazarēnós''}}, « Nazarénien »<ref group="n">À quatre reprises dans l'Évangile selon Marc, et deux, selon Luc, par ex. {{BFR|Mc|1|24}}.</ref>, qui est « l'homme du village de [[Nazareth]]<ref group="n">Εn grec {{langue|grc|Ναζαρά}}, {{langue|grc|Ναζαρέθ}} ou {{langue|grc|Ναζαρέτ}}.</ref> », et qui, selon certains chercheurs, ferait référence à une naissance dans ce village<ref>[[John P. Meier]], ''Un certain juif Jésus. Les données de l'histoire. I. Les sources, les origines, les dates'', Paris, Éditions du Cerf, 2004, [http://observatoiredesreligions.fr/spip.php?article22&artsuite=0 recension en ligne].</ref>. D'autres théories existent encore<ref>Selon B. Gärtner, cette dénomination ne serait pas à rapprocher des mots évoqués précédemment mais de ''nesûrîm'', « sauvés » ou « rescapés » d'Israël, qui se trouve dans le [[Livre d'Isaïe]] ({{BFR|Is|49|6}}) ; « sauvés » se retrouve en {{BFR|Ac|2|47}}. Une dérivation de {{langue|rtl|he|נצר}}, ''neser'' (« descendant », « rejeton ») est moins convaincante.</ref>, comme celle faisant référence à son rattachement à une hypothétique communauté de [[nazir]]s<ref>Pour les différentes hypothèses, voir {{Ouvrage |prénom1=Jean |nom1=Zumstein |titre=L’Évangile selon saint Jean |sous-titre=(13-21) |éditeur=éd. [[Labor et Fides]] |année=2007 |passage=200 |isbn=}}.</ref>. Dans les Évangiles, aucune de ces dénominations n'est utilisée par Jésus lui-même ni par ses disciples<ref>Simon Mimouni, « Les nazôréens descendant de l'Église de Jérusalem », ''{{op. cit.}}'', {{p.}}387.</ref>. |

||

=== Titulatures dans le Nouveau Testament === |

=== Titulatures dans le Nouveau Testament === |

||

| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||

Jésus ne semble pas s'être attribué de titres, à l'exception du mot « Fils », et paraît avoir gardé un silence absolu sur son identité{{Sfn|Mimouni|Maraval|5=2007|p=139-140}}. Il est néanmoins nommé de multiples façons dans la littérature [[Nouveau Testament|néotestamentaire]], chacun de ces [[Noms et titres de Jésus-Christ|noms et titres]] suggérant une façon dont ont pu l'appréhender ou le considérer ses différents interlocuteurs, puis, dans la mesure où l'essentiel de cette titulature a été composée après sa mort, les diverses communautés chrétiennes dont sont issus ces textes{{Sfn|Mimouni|Maraval|5=2007|p=139-140}}. |

Jésus ne semble pas s'être attribué de titres, à l'exception du mot « Fils », et paraît avoir gardé un silence absolu sur son identité{{Sfn|Mimouni|Maraval|5=2007|p=139-140}}. Il est néanmoins nommé de multiples façons dans la littérature [[Nouveau Testament|néotestamentaire]], chacun de ces [[Noms et titres de Jésus-Christ|noms et titres]] suggérant une façon dont ont pu l'appréhender ou le considérer ses différents interlocuteurs, puis, dans la mesure où l'essentiel de cette titulature a été composée après sa mort, les diverses communautés chrétiennes dont sont issus ces textes{{Sfn|Mimouni|Maraval|5=2007|p=139-140}}. |

||

Parmi les différents titres appliqués à Jésus, on trouve le terme « Rabbi », ou le terme proche en [[araméen]] « Rabbouni »<ref group="n">Au radical ''Rab'' (« maître ») s'ajoute -''ou'' (« notre ») et -''ni'' (le ''[[Nun (lettre)|nun]]'' {{incise|le ''n''}} est euphonique et le ''[[Yod (lettre)|yod]]'' {{incise|le ''i''}} signifie « à moi »). Ce mot translittéré, et non traduit, dans l'appellation affective utilisée par [[Marie de Magdala]] en {{BFR|Jn|20|15-16}} pourrait se traduire par « notre maître à moi » ({{nobr|cf. J. Weingreen}}, ''Grammaire élémentaire de l'hébreu biblique'', Paris, éd. Beauchesne, coll. « Langues anciennes », 1988).</ref>, qui signifie au {{s-|I|er}} le « maître » [[pharisiens|pharisien]], au sens « maître et philosophe » d'un groupe pharisien<ref>[[Étienne Nodet]], o.p., ''La |

Parmi les différents titres appliqués à Jésus, on trouve le terme « Rabbi », ou le terme proche en [[araméen]] « Rabbouni »<ref group="n">Au radical ''Rab'' (« maître ») s'ajoute -''ou'' (« notre ») et -''ni'' (le ''[[Nun (lettre)|nun]]'' {{incise|le ''n''}} est euphonique et le ''[[Yod (lettre)|yod]]'' {{incise|le ''i''}} signifie « à moi »). Ce mot translittéré, et non traduit, dans l'appellation affective utilisée par [[Marie de Magdala]] en {{BFR|Jn|20|15-16}} pourrait se traduire par « notre maître à moi » ({{nobr|cf. J. Weingreen}}, ''Grammaire élémentaire de l'hébreu biblique'', Paris, éd. Beauchesne, coll. « Langues anciennes », 1988).</ref>, qui signifie au {{s-|I|er}} le « maître » [[pharisiens|pharisien]], au sens « maître et philosophe » d'un groupe pharisien<ref>[[Étienne Nodet]], o.p., ''La Crise maccabéenne – Historiographie juive et traditions bibliques'', Paris, éd. Cerf, 2005.</ref> ; on trouve également les titres de « Maître » — au sens d'« [[enseignant]] » —, de « Prophète attendu», de « Juste », de « Saint », de « Messie-Christ », de « Fils de David » — déjà employés pour des personnages de la [[Tanakh|Bible hébraïque]] —, de « Roi des Judéens », de « Juge eschatologique», de « Berger » ou de « Pasteur », de « Seigneur », ou encore de « Serviteur », qui semble être l'un des plus anciens de ces titres{{Sfn|Mimouni|Maraval|5=2007|p=139-140}}. L'[[Évangile selon Jean]] rapporte que la croix de son exécution était surmontée d'un ''[[titulus]]'' qui portait l'inscription <small>INRI</small> signifiant « Jésus le nazôréen, Roi des Juifs »<ref group="n">Dans le grec de l'Évangile selon Jean : Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων.</ref>{{,}}<ref group="v">{{BFR|Jn|19|19}}, cf. Claude Tassin, « Jean-Baptiste et les baptistes », in ''Aux origines du christianisme'', Paris, éd. Gallimard / Le Monde de la Bible, 2000, {{p.}}178.</ref>. |

||

L'expression «[[Fils de l'Homme| Fils de l’homme]] » que s'attribue à plusieurs reprises Jésus lui-même dans les évangiles<ref>Les paroles que les rédacteurs des évangiles placent dans la bouche de Jésus ne représentent pas les « paroles mêmes de Jésus » (les ''ipsima verba'') mais seulement la manière dont au temps de la rédaction les disciples « ressentaient » Jésus ; cf Rudolf Bultmann, ''Jésus. Mythologie et démythologisation'', éd. Seuil, 1968 et H. Conzelmann et A. Lindemann, ''Guide pour l'étude du Nouveau Testament'', éd. Labor et Fides/le Monde de la Bible {{N°|39}}, 1999</ref> se trouve précédemment dans la littérature hébraïque, dans le [[Livre des Psaumes]]<ref group="v">{{BFR|Ps|8|5}}</ref>, où elle désigne l'homme ordinaire. Chez le [[Ézéchiel|prophète Ezechiel]]<ref group="v">{{BFR|Ez|2|1}}</ref>, le Fils de l'homme définit la fonction prophétique. Dans le [[Livre de Daniel]]<ref group="v">{{BFR|Dn|7|13}}</ref>, elle s’applique au statut messianique<ref group="v">Ainsi qu'on le suggère dans {{BFR|Mt|16|28}}</ref>. |

L'expression «[[Fils de l'Homme| Fils de l’homme]] » que s'attribue à plusieurs reprises Jésus lui-même dans les évangiles<ref>Les paroles que les rédacteurs des évangiles placent dans la bouche de Jésus ne représentent pas les « paroles mêmes de Jésus » (les ''ipsima verba'') mais seulement la manière dont au temps de la rédaction les disciples « ressentaient » Jésus ; cf Rudolf Bultmann, ''Jésus. Mythologie et démythologisation'', éd. Seuil, 1968 et H. Conzelmann et A. Lindemann, ''Guide pour l'étude du Nouveau Testament'', éd. Labor et Fides/le Monde de la Bible {{N°|39}}, 1999</ref> se trouve précédemment dans la littérature hébraïque, dans le [[Livre des Psaumes]]<ref group="v">{{BFR|Ps|8|5}}</ref>, où elle désigne l'homme ordinaire. Chez le [[Ézéchiel|prophète Ezechiel]]<ref group="v">{{BFR|Ez|2|1}}</ref>, le Fils de l'homme définit la fonction prophétique. Dans le [[Livre de Daniel]]<ref group="v">{{BFR|Dn|7|13}}</ref>, elle s’applique au statut messianique<ref group="v">Ainsi qu'on le suggère dans {{BFR|Mt|16|28}}</ref>. |

||

| Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||

=== Sources === |

=== Sources === |

||

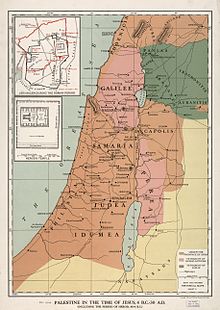

[[Fichier:Palestine in the time of Jesus.jpg|vignette|La Palestine au temps de Jésus.]] |

[[Fichier:Palestine in the time of Jesus.jpg|vignette|La Palestine au temps de Jésus.]] |

||

La biographie de Jésus de Nazareth est très mal connue. La principale source d'information vient des textes rédigés vraisemblablement entre 65 et 110<ref>[[Michel Quesnel]], « Les sources littéraires de la vie de Jésus », (''Aux origines du christianisme'', éd. Gallimard/Le Monde de la Bible, 2000, {{p.}}191) propose 65-95. La majorité des historiens pensent à une rédaction entre 70 et 110. Cf. [[Daniel Marguerat]] et alii, ''Introduction au Nouveau Testament'', Labor et Fides, et [[Raymond E. Brown]] [[p.s.s.]], ''Que sait-on du Nouveau Testament ?'', Bayard, qui donne la fourchette 68-110.</ref> qui seront appelés « [[Évangile]]s » vers 150<ref name="Christianisme 2000, p. XVII">[[Pierre Geoltrain]], « Les origines du christianisme : comment en écrire l'histoire », in ''Aux origines du christianisme'', éd. Gallimard/Le Monde de la Bible, 2000, {{p.}}XVII.</ref>, textes dont le but n'est pas historique mais apologétique, et dont l'interprétation en termes de biographie historique est souvent hasardeuse. [[Michel Quesnel]] souligne que « les Évangiles ont retenu de la vie de Jésus un certain nombre de scènes et de paroles qui sont avant tout témoignages de foi et dont l'historicité peut à bon droit être questionnée »<ref>[[Michel Quesnel]], « Jésus et le témoignage des Évangiles », in ''Aux origines du christianisme'', éd. Gallimard/Le Monde de la Bible, 2000, {{p.}}199.</ref>. |

La biographie de Jésus de Nazareth est très mal connue. La principale source d'information vient des textes rédigés vraisemblablement entre 65 et 110<ref>[[Michel Quesnel]], « Les sources littéraires de la vie de Jésus », (''Aux origines du christianisme'', éd. Gallimard/Le Monde de la Bible, 2000, {{p.}}191) propose 65-95. La majorité des historiens pensent à une rédaction entre 70 et 110. Cf. [[Daniel Marguerat]] et alii, ''Introduction au Nouveau Testament'', Labor et Fides, et [[Raymond E. Brown]] [[p.s.s.]], ''Que sait-on du Nouveau Testament ?'', Bayard, qui donne la fourchette 68-110.</ref> qui seront appelés « [[Évangile]]s » vers 150<ref name="Christianisme 2000, p. XVII">[[Pierre Geoltrain]], « Les origines du christianisme : comment en écrire l'histoire », in ''Aux origines du christianisme'', éd. Gallimard/Le Monde de la Bible, 2000, {{p.}}XVII.</ref>, textes dont le but n'est pas historique mais [[apologétique]], et dont l'interprétation en termes de biographie historique est souvent hasardeuse. [[Michel Quesnel]] souligne que « les Évangiles ont retenu de la vie de Jésus un certain nombre de scènes et de paroles qui sont avant tout témoignages de foi et dont l'historicité peut à bon droit être questionnée »<ref>[[Michel Quesnel]], « Jésus et le témoignage des Évangiles », in ''Aux origines du christianisme'', éd. Gallimard/Le Monde de la Bible, 2000, {{p.}}199.</ref>. |

||

Les éléments biographiques se résument à peu de choses, au point que théologiens et exégètes ont pu parler de « mystère de Jésus »<ref>{{Chapitre|prénom1=Élian|nom1=Cuvillier|lien auteur1=Élian Cuvillier|titre chapitre=Jésus historique dans l'exégèse francophone|auteurs ouvrage=Daniel Marguerat, Enrico Norelli et Jean-Michel Poffet (éds.)|titre ouvrage=Jésus de Nazareth|sous-titre ouvrage=Nouvelles approches d'une énigme|lieu=Genève|éditeur=Labor et Fides|collection=Le Monde de la Bible|année=1998|isbn=9782830908572|passage=82}}</ref>. Lorsque l'historien aborde la question de Jésus de Nazareth, il {{Citation|sait qu'il n'est nullement en mesure de révéler ce qui a vraiment été fait ou ce qui a vraiment été dit par ce personnage}}{{Sfn|Mimouni|Maraval|5=2007|p=45}}. |

Les éléments biographiques se résument à peu de choses, au point que théologiens et exégètes ont pu parler de « mystère de Jésus »<ref>{{Chapitre|prénom1=Élian|nom1=Cuvillier|lien auteur1=Élian Cuvillier|titre chapitre=Jésus historique dans l'exégèse francophone|auteurs ouvrage=Daniel Marguerat, Enrico Norelli et Jean-Michel Poffet (éds.)|titre ouvrage=Jésus de Nazareth|sous-titre ouvrage=Nouvelles approches d'une énigme|lieu=Genève|éditeur=Labor et Fides|collection=Le Monde de la Bible|année=1998|isbn=9782830908572|passage=82}}</ref>. Lorsque l'historien aborde la question de Jésus de Nazareth, il {{Citation|sait qu'il n'est nullement en mesure de révéler ce qui a vraiment été fait ou ce qui a vraiment été dit par ce personnage}}{{Sfn|Mimouni|Maraval|5=2007|p=45}}. |

||

Néanmoins, la documentation sur Jésus s'avère souvent plus riche que pour beaucoup de personnages importants de l'[[Antiquité]], même si une certaine unilatéralité des sources la soumet à une exigence de critique littéraire et historique{{Sfn|Mattei|2011|p=50}}. Le croisement des différentes traditions néotestamentaires permet ainsi de présenter des éléments épars qui proposent, mis ensemble, une approche biographique plus étoffée, un « Jésus de l'histoire » ou un « Jésus historique » « tel qu'on peut le découvrir, l'atteindre, le reconstruire au moyen des outils scientifiques de la recherche historique moderne »<ref>{{Harvsp|Meier|2004|p=11}}, cité par {{Harvsp|Mattei|2011|p=49}}.</ref> ; |

Néanmoins, la documentation sur Jésus s'avère souvent plus riche que pour beaucoup de personnages importants de l'[[Antiquité]], même si une certaine unilatéralité des sources la soumet à une exigence de critique littéraire et historique{{Sfn|Mattei|2011|p=50}}. Le croisement des différentes traditions néotestamentaires permet ainsi de présenter des éléments épars qui proposent, mis ensemble, une approche biographique plus étoffée, un « Jésus de l'histoire » ou un « Jésus historique » « tel qu'on peut le découvrir, l'atteindre, le reconstruire au moyen des outils scientifiques de la recherche historique moderne »<ref>{{Harvsp|Meier|2004|p=11}}, cité par {{Harvsp|Mattei|2011|p=49}}.</ref> ; l'atteinte de ce « Jésus historique » demeure néanmoins une reconstruction et si le « Jésus réel » reste inconnaissable<ref>Sur le « Jésus ''historique'' » et le « Jésus ''réel'' », voir {{Harvsp|Meier|2004|p=27 et ss.}}</ref>, les chercheurs peuvent tenter de livrer un Jésus « possible »<ref>{{Chapitre|prénom1=Andreas|nom1=Dettwiler|lien auteur1=Andreas Dettwiler|titre chapitre=Jésus a-t-il bel et bien existé ?|auteurs ouvrage=Andreas Dettwiler (éd.)|titre ouvrage=Jésus de Nazareth|sous-titre ouvrage=Études contemporaines|lieu=Genève|éditeur=Labor et Fides|année=2017|isbn=978-2-8309-1642-3|passage=41}}</ref>, probable, voire vraisemblable{{Sfn|Marguerat|2019|p=11}}. |

||

=== Origines === |

=== Origines === |

||

{{Article détaillé|Généalogie de Jésus|Nativité}} |

{{Article détaillé|Généalogie de Jésus|Nativité}} |

||

La vie de Jésus avant sa prédication est particulièrement peu accessible à l'histoire dans la mesure où « les sources qui pourraient […] permettre de dire quoi que ce soit sur [sa] naissance, sa famille, son éducation, peuvent être qualifiées au mieux de « très minces », sans qu'il soit nécessaire pour autant de tomber dans un scepticisme total<ref>{{Ouvrage |auteur1=John P. Meier |titre=Un certain juif : Jésus |sous-titre=Les données de l'histoire |volume=I |titre volume=Les sources, les origines, les dates |

La vie de Jésus avant sa prédication est particulièrement peu accessible à l'histoire dans la mesure où « les sources qui pourraient […] permettre de dire quoi que ce soit sur [sa] naissance, sa famille, son éducation, peuvent être qualifiées au mieux de « très minces », sans qu'il soit nécessaire pour autant de tomber dans un scepticisme total<ref>{{Ouvrage |auteur1=John P. Meier |titre=Un certain juif : Jésus |sous-titre=Les données de l'histoire |volume=I |titre volume=Les sources, les origines, les dates |éditeur=Cerf |année=2004 |pages totales=495 |passage=127 |isbn=978-2-204-07036-2}}</ref>. |

||

S'il est communément admis que Jésus est un Juif [[Galilée (région)|galiléen]] dont la famille est originaire de [[Nazareth]]<ref group="n">L'existence d'un tel village à cette époque est confirmée par l'archéologie qui trouve des traces à la période hellénistique, au plus tôt au {{-s|II|e}}, le village ne devant pas abriter plus de {{nombre|400|habitants}} à l'époque de Jésus ; Jacques Brien (dir.), ''Terre sainte, cinquante ans d'archéologie'', éd. Bayard, 2003, {{p.|845 à 855}}.</ref>, le lieu et la [[Date de naissance de Jésus|date de sa naissance]] ne sont pas connus avec certitude<ref>[http://www.cyberpresse.ca/noel/200912/23/01-933782-il-est-ne-ou-le-divin-enfant.php ''Il est né (où?) le divin enfant''], [[Cyberpresse]], 24 décembre 2009.</ref> et ne le seront probablement jamais, car les récits des [[Évangiles de l'enfance]] relèvent surtout de [[théologoumène]]s de la part des [[Évangélistes|auteurs bibliques]] qui ont plus une visée doctrinale qu'un souci historique<ref>{{Ouvrage |langue=en |auteur1=Timothy Wiarda |titre=Interpreting Gospel Narratives |sous-titre=Scenes, People, and Theology |

S'il est communément admis que Jésus est un Juif [[Galilée (région)|galiléen]] dont la famille est originaire de [[Nazareth]]<ref group="n">L'existence d'un tel village à cette époque est confirmée par l'archéologie qui trouve des traces à la période hellénistique, au plus tôt au {{-s|II|e}}, le village ne devant pas abriter plus de {{nombre|400|habitants}} à l'époque de Jésus ; Jacques Brien (dir.), ''Terre sainte, cinquante ans d'archéologie'', éd. Bayard, 2003, {{p.|845 à 855}}.</ref>, le lieu et la [[Date de naissance de Jésus|date de sa naissance]] ne sont pas connus avec certitude<ref>[http://www.cyberpresse.ca/noel/200912/23/01-933782-il-est-ne-ou-le-divin-enfant.php ''Il est né (où?) le divin enfant''], [[Cyberpresse]], 24 décembre 2009.</ref> et ne le seront probablement jamais, car les récits des [[Évangiles de l'enfance]] relèvent surtout de [[théologoumène]]s de la part des [[Évangélistes|auteurs bibliques]] qui ont plus une visée doctrinale qu'un souci historique<ref>{{Ouvrage |langue=en |auteur1=Timothy Wiarda |titre=Interpreting Gospel Narratives |sous-titre=Scenes, People, and Theology |éditeur=B&H Academic |année=2010 |passage=75–78 |isbn=}}</ref>{{,}}<ref>{{Ouvrage |langue=en |auteur1=Brennan R. Hill |titre=Jesus, the Christ |sous-titre=Contemporary Perspectives |éditeur=Twenty-Third Publications |année=2004 |passage=89 |isbn=}}</ref>. Appartenant au [[Conte merveilleux|registre littéraire du merveilleux]] et à la théologie [[métaphorique]]<ref group="n">Selon [[Charles Perrot]], les [[Évangiles de l'enfance|récits de l'enfance]] de Jésus de Matthieu et Luc « posent de nombreux problèmes littéraires et historiques, tant leur écriture apparaît tardive, relevant plutôt du merveilleux à la manière des récits d'enfance du monde judéo-hellénistique ». Source : Charles Perrot, « [http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1561362 Les récits de l'enfance de Jésus] », dans ''Les dossiers d'archéologie'', 1999 - 2000, {{n°|249}}, {{p.|100-105}}</ref>, les récits évangéliques de la naissance de Jésus — qui légitiment celui-ci dans l'histoire d'Israël en déroulant <ref>{{Ouvrage |langue=fr |langue originale=de |auteur1=Jens Schröter |titre=Jésus de Nazareth |sous-titre=À la recherche de l'homme de Galilée |lieu=Genève |éditeur=[[Labor et Fides]] |année=2018 |pages totales=317 |passage=71 |isbn=978-2-8309-1673-7}}</ref> un arbre généalogique<ref group="v">{{BFR|Mt|1|1-7}}, {{BFR|Lc|3|23-28}}</ref> — sont des constructions tardives{{Sfn|Marguerat|2019|p=60}} qui se font l'écho, par leurs cortèges d’évènements miraculeux, des récits de naissance d'hommes exceptionnels de la littérature judéo-hellénistique auxquels les lecteurs de l'Antiquité sont familiers<ref group="n">Ainsi, [[Évangile selon Matthieu|Matthieu]] utilise par exemple le thème de l'infanticide que l'on retrouve dans le passage sur la naissance de [[Moïse]] présentée par [[Flavius Josèphe]] (''[[Antiquités judaïques]]'', II, 205-209) ; ou encore [[Évangile selon Luc|Luc]] fait par exemple référence à une [[églogue]] de [[Virgile]], bien connue à l'époque, où est annoncée la naissance d'un enfant divin né d'une vierge, allusion à la naissance d'[[Auguste]] ; cf. {{Ouvrage |langue=fr |langue originale=de |auteur1=Jens Schröter |titre=Jésus de Nazareth |sous-titre=À la recherche de l'homme de Galilée |lieu=Genève |éditeur=[[Labor et Fides]] |année=2018 |pages totales=317 |passage=70-71 |isbn=978-2-8309-1673-7}}</ref>. |

||

Concernant la localité qui a vu naître Jésus, la majorité des historiens penchent pour le berceau familial de Nazareth<ref>{{Ouvrage |langue=fr |

Concernant la localité qui a vu naître Jésus, la majorité des historiens penchent pour le berceau familial de Nazareth<ref>{{Ouvrage |langue=fr |langue originale=de |auteur1=Jens Schröter |titre=Jésus de Nazareth |sous-titre=À la recherche de l'homme de Galilée |lieu=Genève |éditeur=[[Labor et Fides]] |année=2018 |pages totales=317 |passage=69-74 |isbn=978-2-8309-1673-7}}</ref>, où il passera toute sa jeunesse<ref>[[Michel Quesnel]], « Jésus et le témoignage des évangiles », in ''Aux origines du christianisme'', éd. Gallimard/Le Monde de la Bible, 2000, {{p.|201–202}}.</ref>. Concernant les récits de Luc et Matthieu qui situent chacun la naissance de Jésus à [[Bethléem]] en [[Judée]]<ref group="v">D'après les évangiles selon Luc {{BFR|Lc|2|4}} et Matthieu {{BFR|Mt|2|1-}}.</ref>, les exégètes penchent généralement pour une rédaction plutôt [[Théologie chrétienne|théologique]] que factuelle<ref>{{Ouvrage |auteur1=[[Alain Houziaux]], [[Corina Combet-Galland]], [[Gérard Mordillat]], [[Michel Quesnel]] |titre=Jésus-Christ, de quoi est-on sûr ? |éditeur=[[Éditions de l'Atelier]] |année=2006 |passage=52 |isbn=}}</ref>, destinée à établir l'origine [[Maison de David|davidique]] de Jésus<ref>{{Ouvrage |langue=fr |langue originale=de |auteur1=Jens Schröter |titre=Jésus de Nazareth |sous-titre=À la recherche de l'homme de Galilée |lieu=Genève |éditeur=[[Labor et Fides]] |année=2018 |pages totales=317 |passage=68, 73 |isbn=978-2-8309-1673-7}}</ref>. En effet, la naissance à Bethléem, « ville de [[David (roi d'Israël)|David]] »<ref group="v">{{BFR|Lc|2|4-11}}</ref>, permet d’accomplir la prophétie de [[Michée]]<ref group="v">Prophétie de [[Michée]] sur la naissance du Messie à Bethléem {{BFR|Mi|5|2-4}}.</ref> selon laquelle le [[Messie dans le judaïsme|Messie]] sera issu de cet endroit<ref>{{Ouvrage |langue=fr |langue originale=de |auteur1=Jens Schröter |titre=Jésus de Nazareth |sous-titre=À la recherche de l'homme de Galilée |lieu=Genève |éditeur=[[Labor et Fides]] |année=2018 |pages totales=317 |passage=68 |isbn=978-2-8309-1673-7}}</ref>. Néanmoins, certains chercheurs considèrent une naissance à Bethléem plausible<ref>{{Ouvrage |langue=fr |langue originale=ca |auteur1=Armand Puig i Tàrrech |titre=Jésus, une biographie historique |lieu=Paris/Perpignan |éditeur=[[Éditions Desclée de Brouwer]] |année=2016 |pages totales=837 |passage=204-210 |isbn=978-2-220-07322-4}}</ref> ; d'autres encore ont évoqué le village de [[Capharnaüm]]<ref>Dans cette hypothèse, la localité de Nazareth y aurait été substituée, à partir de {{BFR|Mt|2|23}}. Source : {{Article |langue=en |auteur1=J. Spencer Kennard Jr. |titre=Was Capernaum the Home of Jesus? |périodique=Journal of Biblical Literature |volume=65 |numéro=2 |mois=juin |année=1946 |doi=10.2307/3262610 |lire en ligne=https://www.jstor.org/stable/3262610 |consulté le=14 novembre 2018 |pages=131-141}}.</ref> qui apparaît dans les évangiles comme le centre de sa mission, voire la bourgade de [[Chorazeïn]], à laquelle Jésus semble particulièrement attaché<ref>{{Ouvrage |langue=en |auteur1=[[Raymond Edward Brown]] |titre=The Birth of the Messiah. A Commentary on the Infancy Narratives in the Gospels of Matthew and Luke |éditeur=Anchor Bible |année=1993 |passage=513 |isbn=}}</ref>. |

||

L'année de sa naissance n'est pas non plus connue précisément. Les dates retenues peuvent osciller entre [[ |

L'année de sa naissance n'est pas non plus connue précisément. Les dates retenues peuvent osciller entre [[9 av. J.-C.|9]] et {{date|-2}}<ref group="n">Quelques historiens et exégètes placent la naissance et mort de Jésus entre les années mentionnées parmi lesquels les chercheurs anglo-saxons : [[D. A. Carson]], [[Douglas J. Moo]] et {{lien|Leon Morris}}. ''An Introduction to the New Testament.'' Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1992, 54, 56 ; [[Michael Grant (historien)|Michael Grant]], ''Jesus: An Historian's Review of the Gospels'', Scribner's, 1977, {{p.}}71 ; [[John P. Meier]], ''A Marginal Jew'', Doubleday, 1991–, vol. 1:214 ; [[E. P. Sanders]], ''The Historical Figure of Jesus'', Penguin Books, 1993, {{p.|10–11}}, et [[Ben Witherington III]], « Primary Sources », ''Christian History'' 17 (1998) No. 3:12–20.</ref>. Les évangiles selon Matthieu et selon Luc la situent sous le règne d'[[Hérode Ier le Grand|Hérode {{Ier}} le Grand]] dont le long règne s'achève en [[-4|4 avant notre ère]]<ref group="n">Même si le recensement de la Judée, également évoqué dans l'évangile selon Luc, eut lieu après la déposition d'[[Hérode Archélaos]] en 6 de notre ère, quand [[Publius Sulpicius Quirinius]] était gouverneur de Syrie, cf. [[Ernest Renan]], ''Vie de Jésus'', Paris, Michel Lévy, 1864, tome 1, [https://books.google.fr/books?id=pzMAAAAAMAAJ&pg=RA2-PA232&dq=recensement+Jud%C3%A9e+4 {{p.|232–235}}].</ref>. L'estimation généralement retenue par les historiens actuels va de [[-7|7]] à [[-5|5 avant notre ère]]<ref>Cf. [[Michel Quesnel (théologien)|Michel Quesnel]], « Jésus et le témoignage des Évangiles », dans ''Aux origines du christianisme'', éd. Gallimard/Le Monde de la Bible, 2000, {{p.}}201 ; Manfred Heim, ''2000 dates pour comprendre l’Église'', éd. Albin Michel, 2010, {{p.}}15 ; [[Pierre Geoltrain]], « Les origines du Christianisme : comment en écrire l'histoire », in ''Aux origines du christianisme'', éd. Gallimard/Le Monde de la Bible, 2000, {{p.}}XVII ; [[Simon Claude Mimouni]] in {{Harvsp|Mimouni|Maraval|p=61|5=2007}} ; {{Harvsp|Mattei|2011|p=32}} ; [[Raymond Edward Brown]], ''Que sait-on du Nouveau Testament'', éd. Bayard 2011, {{p.|28}} ; [[Daniel Marguerat]] (dir.), ''Introduction au Nouveau Testament'', éd. Labor et Fides, {{4e|éd.}}, 2008, cité par ''Le Monde de la Bible'', Hors-série « Que sait-on de Jésus », printemps 2009, {{p.|7}}.</ref>. |

||

[[Fichier:Meister der Palastkapelle in Palermo 001.jpg|vignette|Naissance du Christ, <br />Mosaïque de la [[palais des Normands|chapelle palatine de Palerme]], v. 1150.]] |

[[Fichier:Meister der Palastkapelle in Palermo 001.jpg|vignette|Naissance du Christ, <br />Mosaïque de la [[palais des Normands|chapelle palatine de Palerme]], v. 1150.]] |

||

| Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||

Il est paradoxal que Jésus de Nazareth puisse être né « avant Jésus-Christ » : l'origine de l'[[ère chrétienne]] est en effet censée être la naissance du Christ. Mais cet ''[[Anno Domini]]'' qui ne s'est imposé progressivement en Europe qu'à partir du {{s-|XI|e}}<ref name="Quesnel_201">[[Michel Quesnel]], « Jésus et le témoignage des Évangiles », in ''Aux origines du christianisme'', éd. Gallimard/Le Monde de la Bible, 2000, {{p.}}201.</ref>, a été fixé d'après les travaux du moine [[Denys le Petit]] réalisés au {{VIe siècle}}, que l'on sait à présent être erronés{{Sfn|Mattei|2011|p=61}} et, si le calendrier historique a été précisé depuis, son origine conventionnelle n'a pas été modifiée<ref group="n">Voir [[-1#Naissances|An -1]].</ref>. |

Il est paradoxal que Jésus de Nazareth puisse être né « avant Jésus-Christ » : l'origine de l'[[ère chrétienne]] est en effet censée être la naissance du Christ. Mais cet ''[[Anno Domini]]'' qui ne s'est imposé progressivement en Europe qu'à partir du {{s-|XI|e}}<ref name="Quesnel_201">[[Michel Quesnel]], « Jésus et le témoignage des Évangiles », in ''Aux origines du christianisme'', éd. Gallimard/Le Monde de la Bible, 2000, {{p.}}201.</ref>, a été fixé d'après les travaux du moine [[Denys le Petit]] réalisés au {{VIe siècle}}, que l'on sait à présent être erronés{{Sfn|Mattei|2011|p=61}} et, si le calendrier historique a été précisé depuis, son origine conventionnelle n'a pas été modifiée<ref group="n">Voir [[-1#Naissances|An -1]].</ref>. |

||

La naissance de Jésus (la [[Nativité]]) est traditionnellement fêtée le [[25 décembre]], à [[Noël]], mais cette date est entièrement conventionnelle, et n'a rien d'un « anniversaire ». Elle aurait été fixée dans l'Occident latin au {{s-|IV|e}}, peut-être en 354<ref group="n">Première mention connue sans équivoque, dans le [[Chronographe de 354]], partie XII : {{langue|la|VIII kal. Ian. natus Christus in Betleem Iudeae}} (« Huit jours avant les calendes de janvier, naissance du Christ à Bethléem en Judée »). Mais, par divers recoupements avec des recensions plus anciennes, on peut penser qu'il existait une cérémonie de ce type dès 336. Source : {{Ouvrage |langue=en |auteur1=Susan K. Roll |titre=Toward the Origins of Christmas |

La naissance de Jésus (la [[Nativité]]) est traditionnellement fêtée le [[25 décembre]], à [[Noël]], mais cette date est entièrement conventionnelle, et n'a rien d'un « anniversaire ». Elle aurait été fixée dans l'Occident latin au {{s-|IV|e}}, peut-être en 354<ref group="n">Première mention connue sans équivoque, dans le [[Chronographe de 354]], partie XII : {{langue|la|VIII kal. Ian. natus Christus in Betleem Iudeae}} (« Huit jours avant les calendes de janvier, naissance du Christ à Bethléem en Judée »). Mais, par divers recoupements avec des recensions plus anciennes, on peut penser qu'il existait une cérémonie de ce type dès 336. Source : {{Ouvrage |langue=en |auteur1=Susan K. Roll |titre=Toward the Origins of Christmas |éditeur=Peeters Publishers |année=1995 |passage=85 |isbn=}}.</ref>, pour coïncider avec la fête romaine de la naissance de [[Sol Invictus (religion)|Sol Invictus]]<ref>R. J. Zwi Werblowsky, « Hanouca et Noël ou Judaïsme et Christianisme. Note phénoménologique sur les rapports du mythe et de l'histoire », in ''Revue de l'histoire des religions'', 1954, vol. 145, {{N°|1}}, {{p.|30–68}}, [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhr_0035-1423_1954_num_145_1_6960 article en ligne]</ref>, célébrée à cette date à l'instar de la naissance du dieu [[Mithra]], né selon la légende un 25 décembre<ref>Christian Bonnet et Bertrand Lançon, ''L'Empire romain de 192 à 325 : du Haut-Empire à l'Antiquité tardive'', éd. Ophrys, 1997, {{p.}}127, [https://books.google.be/books?id=ywwoCbXNq4wC&pg=PA127 extrait en ligne] ; Desroche Henri. Halsberghe (Gaston H.), ''The Cult of Sol Invictus'', in ''Archives des sciences sociales des religions'', 1973, vol. 36, {{N°|1}}, {{p.}}176, [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/assr_0335-5985_1973_num_36_1_2076_t1_0176_0000_2 résumé en ligne]</ref> ; le choix de cette fête permettait une assimilation de la venue du Christ {{incise|« Soleil de justice »}} à la remontée du soleil après le [[solstice d'hiver]]{{Sfn|Mattei|2011|p=63, n.35}}. Avant cette date, la Nativité était fêtée le [[6 janvier]] et l'est encore par l’Église arménienne apostolique, alors que l’Église catholique romaine y fête aujourd’hui l’[[Épiphanie]]<ref>Philippe Rouillard, ''Les Fêtes chrétiennes en Occident'', éd. Cerf, 2003, {{p.}}27, [https://books.google.be/books?id=RvMXLW3_LhoC&pg=PA27 extrait en ligne]</ref>, la visite des mages à Jésus peu après sa naissance, ou la « [[théophanie]] », le [[baptême]] de Jésus dans le Jourdain, événement que les plus anciennes Églises pré-romaines utilisaient comme acte de « naissance » du Christ. Les [[Pères de l'Église]] ne se sont pas opposés à ce [[syncrétisme]] à propos de la Nativité, considérant que ce choix calendaire ne pouvait donner lieu à des hérésies théologiques et qu'il confirmait la venue du Messie annoncé comme l'« astre levant »<ref group="v">{{BFR|Lc|1|78}}</ref> et comme le « soleil de justice » par le prophète [[Malachie]]<ref group="v">{{Réf Bible|Ma|4|2}} dans la [[Bible Segond]].</ref>. Noël s'est ainsi substituée aux célébrations de la fête païenne d'autant plus aisément que, les références bibliques aidant, s'est développée pour qualifier métaphoriquement le Christ nouveau-né toute une symbolique du « vrai soleil », du « nouveau soleil » resplendissant sur le monde<ref>{{Ouvrage |auteur1=Béatrice Bakhouche, Alain Moreau et Jean-Claude Turpin |titre=Les astres et les mythes. La description du ciel |éditeur=Publications de la recherche Université Paul Valéry |année=1996 |passage=133 |isbn=}}</ref>. |

||

=== Famille === |

=== Famille === |

||

{{Article détaillé|Proches de Jésus|frères de Jésus|Jacques le Juste}} |

{{Article détaillé|Proches de Jésus|frères de Jésus|Jacques le Juste}} |

||

Jésus est connu comme « le fils de [[Joseph (Nouveau Testament)|Joseph]] le charpentier »<ref group="n">L'évangile selon Luc lui trace une ascendance paternelle et le donne pour fils de Joseph fils d'un « Héli fils de Matthan » tandis que l'évangile selon Matthieu parle de Joseph « fils de Jacob fils de Matthan ».</ref> et « le fils de [[Marie (mère de Jésus)|Marie]] ». Les évangiles selon Matthieu et selon Luc professent une [[Fécondation|conception]] « par la vertu du [[Saint-Esprit]] »<ref group="v">{{BFR|Mt|1|18-25}}, {{BFR|Lc|1|26-38}}</ref> qui ouvrira plus tard sur des débats théologiques très disputés au sein des communautés chrétiennes concernant la [[Virginité perpétuelle de Marie|virginité de Marie]]. L'évangile selon Luc<ref group="v">{{BFR|Lc|1|27}}</ref> évoque Joseph, père adoptif de Jésus qui, en assumant sa paternité, rattache ce dernier à la lignée de [[David (Bible)|David]]<ref>{{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Simon Claude |nom1=Mimouni |titre=Jacques le juste, frère de Jésus |

Jésus est connu comme « le fils de [[Joseph (Nouveau Testament)|Joseph]] le charpentier »<ref group="n">L'évangile selon Luc lui trace une ascendance paternelle et le donne pour fils de Joseph fils d'un « Héli fils de Matthan » tandis que l'évangile selon Matthieu parle de Joseph « fils de Jacob fils de Matthan ».</ref> et « le fils de [[Marie (mère de Jésus)|Marie]] ». Les évangiles selon Matthieu et selon Luc professent une [[Fécondation|conception]] « par la vertu du [[Saint-Esprit]] »<ref group="v">{{BFR|Mt|1|18-25}}, {{BFR|Lc|1|26-38}}</ref> qui ouvrira plus tard sur des débats théologiques très disputés au sein des communautés chrétiennes concernant la [[Virginité perpétuelle de Marie|virginité de Marie]]. L'évangile selon Luc<ref group="v">{{BFR|Lc|1|27}}</ref> évoque Joseph, père adoptif de Jésus qui, en assumant sa paternité, rattache ce dernier à la lignée de [[David (Bible)|David]]<ref>{{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Simon Claude |nom1=Mimouni |titre=Jacques le juste, frère de Jésus |lieu=Paris |éditeur=Bayard Culture |année=2015 |pages totales=200 |passage=110 |isbn=978-2-7470-6140-7 |lire en ligne=https://books.google.com/books?id=UGqVDAAAQBAJ&printsec=frontcover}}</ref>. Luc et Matthieu rapportent la tradition de la conception virginale probablement afin d'accomplir le texte prophétique et de répondre aux rumeurs et aux accusations lancées par des Juifs non chrétiens à propos de la naissance illégitime de Jésus (accusations qui se retrouvent notamment chez [[Celse (philosophe)|Celse]] et dans les [[Toledot Yeshou]]). Selon {{Lien|langue=en|trad=Bruce Chilton|fr=Bruce Chilton}}, comme pour [[Daniel Marguerat]]{{Sfn|Marguerat|2019|p=53-55}}, son statut au regard de la loi juive et de son entourage a pu être celui d'un ''[[mamzer]]'' (enfant illégitime) et {{Citation|a provoqué les interprétations disparates de sa naissance articulées dans le [[Nouveau Testament]] et la [[littérature rabbinique]]}}<ref>{{Article |titre=Jésus, le mamzer (Mt.1.18) |périodique=[[New Testament Studies]] |volume=47 |numéro=2 |date=2001 |pages=227}}.</ref>. |

||

Jésus est le « premier-né »<ref group="v">{{BFR|Lc|2|7}}</ref> de cette famille<ref>Dans un modèle antique éloigné de la conception moderne de la famille nucléaire et s'apparentant davantage à une structure communautaire clanique ; cf. Daniel Marguerat, ''Jésus, ses frères, ses sœurs'', in ''Le Monde de la Bible'', Hors-série printemps 2009, {{p.}}53.</ref>, appartenant à un milieu artisanal<ref group="n">Décrit comme charpentier ({{BFR|Mc|6|3}}) et lui-même fils de charpentier (gr : τέκτονος υἱός, {{BFR|Mt|13|55}}), le terme grec ''tektōn'' pouvant également signifier « menuisier », « maçon », « artisan » ou encore « constructeur » ; cf. {{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Simon Claude |nom1=Mimouni |titre=Jacques le juste, frère de Jésus |

Jésus est le « premier-né »<ref group="v">{{BFR|Lc|2|7}}</ref> de cette famille<ref>Dans un modèle antique éloigné de la conception moderne de la famille nucléaire et s'apparentant davantage à une structure communautaire clanique ; cf. Daniel Marguerat, ''Jésus, ses frères, ses sœurs'', in ''Le Monde de la Bible'', Hors-série printemps 2009, {{p.}}53.</ref>, appartenant à un milieu artisanal<ref group="n">Décrit comme charpentier ({{BFR|Mc|6|3}}) et lui-même fils de charpentier (gr : τέκτονος υἱός, {{BFR|Mt|13|55}}), le terme grec ''tektōn'' pouvant également signifier « menuisier », « maçon », « artisan » ou encore « constructeur » ; cf. {{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Simon Claude |nom1=Mimouni |titre=Jacques le juste, frère de Jésus |lieu=Paris |éditeur=Bayard Culture |année=2015 |pages totales=200 |passage=111 |isbn=978-2-7470-6140-7 |lire en ligne=https://books.google.com/books?id=UGqVDAAAQBAJ&printsec=frontcover}}</ref> peut-être aisé<ref group="n">Il y a débat sur le degré de culture et la position sociale attachés à ces métiers que certains chercheurs jugent élevés (par exemple [[Michel Quesnel]], ''Jésus et le témoignage des évangiles'', {{op. cit.}}, {{p.}}202.), d'autres modestes ; pour l'état de la question voir {{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Simon Claude |nom1=Mimouni |titre=Jacques le juste, frère de Jésus |lieu=Paris |éditeur=Bayard Culture |année=2015 |pages totales=200 |passage=111 et 163-166 |isbn=978-2-7470-6140-7 |lire en ligne=https://books.google.com/books?id=UGqVDAAAQBAJ&printsec=frontcover}}</ref>, traditionaliste, pieux<ref>{{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Simon Claude |nom1=Mimouni |titre=Jacques le juste, frère de Jésus |lieu=Paris |éditeur=Bayard Culture |année=2015 |pages totales=200 |passage=111, 113 |isbn=978-2-7470-6140-7 |lire en ligne=https://books.google.com/books?id=UGqVDAAAQBAJ&printsec=frontcover}}</ref> et proche du [[Temple de Jérusalem|Temple]] {{incise|voire lévite<ref name="a">{{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Simon Claude |nom1=Mimouni |titre=Jacques le juste, frère de Jésus |lieu=Paris |éditeur=Bayard Culture |année=2015 |pages totales=200 |passage=165 |isbn=978-2-7470-6140-7 |lire en ligne=https://books.google.com/books?id=UGqVDAAAQBAJ&printsec=frontcover}}</ref> ou peut-être même sacerdotale<ref group="n">« La parenté, à un degré indéterminé, du prêtre [[Zacharie (père de Jean le Baptiste)|Zacharie]] ou d'[[Élisabeth (mère de Jean le Baptiste)|Élisabeth]] avec Marie place Jésus dans un milieu très proche du Temple, ce qui conduit des historiens modernes à lui supposer une origine sacerdotale », cf. {{Harvsp|Baslez|2017|p=83}} ; les recherches de Simon-Claude Mimouni publiées en 2015 l'amènent a considérer l'appartenance sacerdotale de la famille de Jésus comme « de plus en plus évidentes, pour ne pas dire certaines », cf. {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Simon Claude|nom1=Mimouni|titre=Jacques le juste, frère de Jésus|lieu=Paris|éditeur=Bayard Culture|année=2015|pages totales=200|passage=258|isbn=978-2-7470-6140-7|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=UGqVDAAAQBAJ&printsec=frontcover}}</ref>}}, liée à un clan de [[Nazôréen (titre)|nazôréens]] qui attendent l'apparition d'un « [[Messie dans le judaïsme|fils de David]] » en son sein<ref>[[Étienne Nodet]] o.p., ''Qui sont les premiers chrétiens à Jérusalem'', in ''Aux origines du christianisme'', éd. Gallimard/Le Monde de la Bible, 2000, {{p.}}242.</ref>. Les évangiles mentionnent l'existence de « frères et sœurs » qui « apparaissent<ref group="v">{{BFR|Mt|12|46-50}} et parallèles, cité par André Benoît.</ref> pour montrer que Jésus n'a rien d'extraordinaire puisque sa famille est bien connue »<ref>André Benoît, ''Les personnages de l'Évangile nommés Jacques'', in ''Aux origines du Christianisme'', éd. Gallimard/Le monde de la Bible, 2000, {{p.}}249.</ref>. Jésus, dont le nom évoque le [[Josué|successeur de Moïse]], compte au moins deux sœurs dont le nom est inconnu et quatre frères dont deux — [[Jacques le Juste|Jacques]]/[[Jacob]] et [[Joseph (frère de Jésus)|Josès]]/[[Joseph (fils de Jacob)|Joseph]]— portent le nom de [[Patriarches (Bible)|patriarches]] et les deux autres — [[Jude (frère de Jésus)|Jude]] et [[Simon (frère de Jésus)|Simon]] — celui de [[Maccabées|Judas et Simon]], héros de la [[Révolte des Maccabées|révolte des Macchabées]], semblant attester de la fidélité de la famille à l'identité religieuse et nationale d'Israël<ref>{{Chapitre |auteur1=Enrico Norelli |lien auteur1=Enrico Norelli |titre chapitre=Jésus en relation - des adeptes, des alliés et des adversaires |auteurs ouvrage=Andreas Dettwiller (éd.) |titre ouvrage=Jésus de Nazareth |sous-titre ouvrage=Études contemporaines |éditeur=Labor et Fides |année=2017 |isbn=9782830916423 |passage=91}}</ref>. Si Jésus semble avoir eu des tensions avec sa famille qui « ne croyait pas en lui »<ref group="v">{{BFR|Jn|7|5}}</ref> et dont il se sépare pour pratiquer l'itinérance et peut-être pour rejoindre Jean le Baptiste<ref>{{Chapitre |auteur1=Enrico Norelli |lien auteur1=Enrico Norelli |titre chapitre=Jésus en relation - des adeptes, des alliés et des adversaires |auteurs ouvrage=Andreas Dettwiller (éd.) |titre ouvrage=Jésus de Nazareth |sous-titre ouvrage=Études contemporaines |éditeur=Labor et Fides |année=2017 |isbn=9782830916423 |passage=94}}</ref>, il n'en demeure pas moins que la mère de Jésus et ses frères jouent un rôle particulier dans la première communauté d'adeptes dès après la disparition de celui-ci{{Sfn|Marguerat|2019|p=67}} et que [[Jacques le Juste|Jacques]] occupe une place prééminente bien attestée au sein de la communauté de Jérusalem<ref>{{Chapitre |auteur1=Enrico Norelli |lien auteur1=Enrico Norelli |titre chapitre=Jésus en relation - des adeptes, des alliés et des adversaires |auteurs ouvrage=Andreas Dettwiller (éd.) |titre ouvrage=Jésus de Nazareth |sous-titre ouvrage=Études contemporaines |éditeur=Labor et Fides |année=2017 |isbn=9782830916423 |passage=95, 99}}</ref>. |

||

La question des liens de parenté de Jésus avec ses « frères » et « sœurs » a été disputée à partir du {{IIe siècle}}<ref name="Marguerat_freres.caches">Daniel Marguerat, ''Ces frères cachés de Jésus'', in ''Jésus'', ''Le Point'' Hors-série {{N°|1}}, décembre 2008, {{p.}}52-53</ref> avec l’élaboration du concept de [[virginité perpétuelle de Marie]]<ref group="n">Virginité perpétuelle qui est une doctrine catholique et orthodoxe, qu'il ne faut pas confondre avec la doctrine chrétienne de la [[Conception virginale]] de Jésus, ni avec le dogme catholique de l'[[Immaculée conception]] de Marie</ref> qui rend la présence d'une fratrie gênante : l'[[Évangiles de l'enfance |Évangile de l'enfance]] appelé [[Protévangile de Jacques]], aux alentours de [[180]], « tente astucieusement » de faire de la fratrie de Jésus des « demi-frères » et des « demi-sœurs » nés d'un premier mariage de Joseph<ref name="Marguerat_freres.caches" /> tandis que, à la fin du {{IVe siècle}}, [[Jérôme de Stridon]], est le premier [[Pères de l'Église|Père de l'Église]] à argumenter contre une fratrie au profit de « cousins »<ref name="Marguerat_freres.caches" />. Cette dernière option, qui mettra du temps à s'imposer dans la mesure où [[Eusèbe de Césarée]] au début du {{s|IV|e}} parle encore de « race du Sauveur » et que le dogme de la virginité perpétuelle n'est proclamé qu'au milieu du {{VIIe siècle}}<ref>{{Ouvrage |langue=en |prénom1=Florin |nom1=Curta |prénom2=Andrew |nom2=Holt |titre=Great Events in Religion : An Encyclopedia of Pivotal Events in Religious History |volume=I |titre volume=Prehistory to AD 600 |

La question des liens de parenté de Jésus avec ses « frères » et « sœurs » a été disputée à partir du {{IIe siècle}}<ref name="Marguerat_freres.caches">Daniel Marguerat, ''Ces frères cachés de Jésus'', in ''Jésus'', ''Le Point'' Hors-série {{N°|1}}, décembre 2008, {{p.}}52-53</ref> avec l’élaboration du concept de [[virginité perpétuelle de Marie]]<ref group="n">Virginité perpétuelle qui est une doctrine catholique et orthodoxe, qu'il ne faut pas confondre avec la doctrine chrétienne de la [[Conception virginale]] de Jésus, ni avec le dogme catholique de l'[[Immaculée conception]] de Marie</ref> qui rend la présence d'une fratrie gênante : l'[[Évangiles de l'enfance |Évangile de l'enfance]] appelé [[Protévangile de Jacques]], aux alentours de [[180]], « tente astucieusement » de faire de la fratrie de Jésus des « demi-frères » et des « demi-sœurs » nés d'un premier mariage de Joseph<ref name="Marguerat_freres.caches" /> tandis que, à la fin du {{IVe siècle}}, [[Jérôme de Stridon]], est le premier [[Pères de l'Église|Père de l'Église]] à argumenter contre une fratrie au profit de « cousins »<ref name="Marguerat_freres.caches" />. Cette dernière option, qui mettra du temps à s'imposer dans la mesure où [[Eusèbe de Césarée]] au début du {{s|IV|e}} parle encore de « race du Sauveur » et que le dogme de la virginité perpétuelle n'est proclamé qu'au milieu du {{VIIe siècle}}<ref>{{Ouvrage |langue=en |prénom1=Florin |nom1=Curta |prénom2=Andrew |nom2=Holt |titre=Great Events in Religion : An Encyclopedia of Pivotal Events in Religious History |volume=I |titre volume=Prehistory to AD 600 |éditeur=[[ABC-CLIO]] |année=2016 |pages totales=1047 |passage=186 |isbn=978-1-61069-566-4 |lire en ligne=https://books.google.com/books?id=dgF9DQAAQBAJ&printsec=frontcover}}</ref>, est devenue la doctrine de l'Église catholique romaine<ref>{{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Simon-Claude |nom1=Mimouni |titre=Jacques le juste, frère de Jésus |éditeur=[[Groupe Bayard|Bayard]] |année=2015 |pages totales=200 |passage=146 |isbn=978-2-7470-6140-7 |lire en ligne=https://books.google.com/books?id=UGqVDAAAQBAJ&printsec=frontcover}}</ref> tandis que les orthodoxes ont opté pour les « demi-frères et sœurs » issus d'un premier mariage de Joseph{{Sfn|Mimouni|Maraval|5=2007|p=528}} et les protestants, après avoir suivi la position hiéronimienne, reconnaissent tantôt des frères, tantôt des cousins{{Sfn|Mimouni|Maraval|5=2007|p=528}}. |

||

À la suite des travaux de l'exégète catholique [[John Paul Meier|John P. Meier]]<ref>Celui-ci, après avoir passé en revue l'ensemble des passages néotestamentaires où le terme grec ἀδελφός (''adelphos'', « frère ») est utilisé de manière non métaphorique mais « pour désigner une relation biologique ou légale, veut seulement dire frère ou demi-frère biologique et rien d'autre ». cf. {{article |langue=en |auteur1=John P. Meier |titre=The Brothers and Sisters of Jesus in Ecumenical Perspective |périodique=Catholique Biblical Quarterly |numéro=54 |date=1992 |lire en ligne= |passage=1-28 }} cité par {{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Simon Claude |nom1=Mimouni |titre=Jacques le juste, frère de Jésus |

À la suite des travaux de l'exégète catholique [[John Paul Meier|John P. Meier]]<ref>Celui-ci, après avoir passé en revue l'ensemble des passages néotestamentaires où le terme grec ἀδελφός (''adelphos'', « frère ») est utilisé de manière non métaphorique mais « pour désigner une relation biologique ou légale, veut seulement dire frère ou demi-frère biologique et rien d'autre ». cf. {{article |langue=en |auteur1=John P. Meier |titre=The Brothers and Sisters of Jesus in Ecumenical Perspective |périodique=Catholique Biblical Quarterly |numéro=54 |date=1992 |lire en ligne= |passage=1-28 }} cité par {{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Simon Claude |nom1=Mimouni |titre=Jacques le juste, frère de Jésus |éditeur=[[Groupe Bayard|Bayard]] |année=2015 |pages totales=200 |passage=131 |isbn=978-2-7470-6140-7 |lire en ligne=https://books.google.com/books?id=UGqVDAAAQBAJ&printsec=frontcover}} ; et d'ajouter « qu'il est tout simplement faux de dire que la version grecque de l'Ancien Testament emploie régulièrement ''adelphos'' pour signifier “cousin” » {{Ouvrage|auteur1=John P. Meier|titre=Un certain juif : Jésus|sous-titre=Les données de l'histoire|volume=I|titre volume=Les sources, les origines, les dates|éditeur=Cerf|année=2004|pages totales=495|passage=196|isbn=978-2-204-07036-2}} cité par {{Harvsp|Marguerat|2019|p=66}}</ref> qui analysent l'argumentaire de Jérôme<ref group="n">Pour « ingénieuse » qu'elle soit, la position de Jérôme est considérée comme « complexe », voire « des plus farfelue » (Mimouni) dans la mesure « où elle aboutit à la neutralisation complète des quatre frères de Jésus » dont deux ont pour père [[Clopas]], le frère de Joseph, et les deux autres pour mère Marie, femme d'[[Alphée (Nouveau Testament)|Alphée]], qui épouse Clopas en secondes noces ; elle est également « inadéquate » (Marguerat) dans la mesure où , après examen des sources, jamais le terme « adelphos » n'est affecté à un champ de signification allant jusqu'au cousinage.</ref>, la plupart des exégètes critiques et historiens contemporains<ref>{{Chapitre |auteur1=Jonathan Bourguel |titre chapitre=Jacques le juste, la « colonne » (longtemps) ignorée |auteurs ouvrage=Dan Jaffé (dir.) |titre ouvrage=Juifs et chrétiens aux premiers siècles |sous-titre ouvrage=Identités, dialogues et dissidences |éditeur=Cerf |année=2019 |isbn=9782204113892 |passage=160-162}}</ref> considèrent que rien n'exige de comprendre les frères et sœurs de Jésus autrement que dans le sens le plus strict des mots<ref>{{Chapitre |auteur1=Enrico Norelli |lien auteur1=Enrico Norelli |titre chapitre=Jésus en relation - des adeptes, des alliés et des adversaires |auteurs ouvrage=Andreas Dettwiller (éd.) |titre ouvrage=Jésus de Nazareth |sous-titre ouvrage=Études contemporaines |éditeur=Labor et Fides |année=2017 |isbn=9782830916423 |passage=93}}</ref> ainsi que rien ne permet de soutenir que cette fratrie n'a pas été biologique<ref>« Pour l'historien [à l'instar de [[Maurice Goguel]]], contrairement au théologien, il n'y a aucun problème au sujet des frères et sœurs de Jésus », {{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Simon-Claude |nom1=Mimouni |titre=Jacques le juste, frère de Jésus |éditeur=[[Groupe Bayard|Bayard]] |année=2015 |pages totales=200 |passage=153 |isbn=978-2-7470-6140-7 |lire en ligne=https://books.google.com/books?id=UGqVDAAAQBAJ&printsec=frontcover}}</ref> comme l’affirme unanimement la documentation canonique<ref>{{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Simon-Claude |nom1=Mimouni |titre=Jacques le juste, frère de Jésus |éditeur=[[Groupe Bayard|Bayard]] |année=2015 |pages totales=200 |passage=134 |isbn=978-2-7470-6140-7 |lire en ligne=https://books.google.com/books?id=UGqVDAAAQBAJ&printsec=frontcover}}</ref>, ce qui n'empêche pas certains auteurs essentiellement catholiques de défendre l'explication de Jérôme<ref>L'exégèse catholique est encore partagée à ce sujet entre des auteurs comme le théologien (anglican) [[Richard Bauckham]] (1994) ou le dominicain John Mc Hugh (1977) qui défendent la position de Jérôme, d'autres plus nuancés comme le théologien [[Bernard Sesboüé]] (1994), les exégètes catholiques [[Charles Perrot]] (1976) et [[Michel Quesnel (théologien)|Michel Quesnel]] qui estiment que c'est indécidable ou enfin d'autres encore qui suivent Meier comme l'exégète [[Jean-Pierre Lémonon]] (1994) ou les auteurs Jean Gilles (1979) et François Refoulé (1995) que Jésus a bien eu des frères et sœurs ; cf. {{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Simon-Claude |nom1=Mimouni |titre=Jacques le juste, frère de Jésus |éditeur=[[Groupe Bayard|Bayard]] |année=2015 |pages totales=200 |passage=130, 152-153 |isbn=978-2-7470-6140-7 |lire en ligne=https://books.google.com/books?id=UGqVDAAAQBAJ&printsec=frontcover}}</ref>. |

||

=== Enfance === |

=== Enfance === |

||

| Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||

[[Fichier:Orazio Gentileschi - Jésus endormi sur la croix.jpg|vignette|''Jésus endormi sur la croix'', [[Orazio Gentileschi]], {{s-|XVII|e}}.]] |

[[Fichier:Orazio Gentileschi - Jésus endormi sur la croix.jpg|vignette|''Jésus endormi sur la croix'', [[Orazio Gentileschi]], {{s-|XVII|e}}.]] |

||

{{Article détaillé|Enfant Jésus}} |

{{Article détaillé|Enfant Jésus}} |

||

L'[[Évangile selon Luc]] raconte comment, huit jours après sa naissance, il a été nommé « Jésus » et [[circoncision|circoncis]]<ref group="v">{{BFR|Lc|2|21-24}}</ref> conformément à la loi juive<ref group="n">La lecture traditionnelle catholique veut que l'offrande présentée à cette occasion soit celle du rachat du premier-né. Cependant, l'offrande de deux tourterelles citée dans l'épisode de la [[Présentation de Jésus au Temple|présentation au Temple]] n'est que celle de la purification de l'accouchée ({{BFR|Lv|12|1-8}}).</ref> lors de la « [[Présentation de Jésus au Temple|présentation au Temple]] ». L'[[Évangile selon Matthieu]] expose un événement connu comme le « [[massacre des Innocents]] ». Né de l'imagination hagiographique du rédacteur matthéen<ref>{{Ouvrage |langue=en |auteur1=[[Raymond Edward Brown]] |titre=The Birth of the Messiah |

L'[[Évangile selon Luc]] raconte comment, huit jours après sa naissance, il a été nommé « Jésus » et [[circoncision|circoncis]]<ref group="v">{{BFR|Lc|2|21-24}}</ref> conformément à la loi juive<ref group="n">La lecture traditionnelle catholique veut que l'offrande présentée à cette occasion soit celle du rachat du premier-né. Cependant, l'offrande de deux tourterelles citée dans l'épisode de la [[Présentation de Jésus au Temple|présentation au Temple]] n'est que celle de la purification de l'accouchée ({{BFR|Lv|12|1-8}}).</ref> lors de la « [[Présentation de Jésus au Temple|présentation au Temple]] ». L'[[Évangile selon Matthieu]] expose un événement connu comme le « [[massacre des Innocents]] ». Né de l'imagination hagiographique du rédacteur matthéen<ref>{{Ouvrage |langue=en |auteur1=[[Raymond Edward Brown]] |titre=The Birth of the Messiah |éditeur=Bloomsbury Publishing Plc |année=1986 |passage=105 |isbn=}}</ref>, cet épisode met en scène [[Hérode Ier le Grand|Hérode]], prenant peur pour son pouvoir, qui décide de faire tuer tous les premiers-nés de son peuple. Il peut s'agir d'une réactualisation de l'histoire de [[Moïse]] persécuté par Pharaon, peut-être fondée sur une réminiscence historique<ref>cf. {{Harvsp|Baslez|2003|p=188}} & [[Paul Veyne]] ''Païens et chrétiens devant la gladiature'', in ''Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité'', Tome 111, {{N°|2}}, 1999, {{p.}}895 [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-5102_1999_num_111_2_2101 article en ligne]</ref>. Les parents de Jésus fuient alors avec leur enfant dans une séquence appelée la « [[Fuite en Égypte]] » qui inspirera une importante production apocryphe<ref group="n">Cf. par exemple [[Pseudo-Matthieu]]</ref> et influencera la tradition [[Coptes|copte]]. L'évangile selon Luc rapporte encore un incident probablement légendaire<ref>{{Ouvrage |langue=en |auteur1=[[Géza Vermes]] |titre=The Changing Faces of Jesus |éditeur=Penguin UK |année=2001 |passage=131 |isbn=}}.</ref> au cours duquel, quand il a douze ans, ses parents cherchent Jésus qu'ils retrouvent en conversation avec les docteurs du [[Temple de Jérusalem]]. |

||

La biographie de Jésus avant le début de sa vie publique, telle qu'elle est relatée par les [[Évangile|évangiles]] canoniques, ne consiste qu'en très peu de faits, disséminés dans différents passages. Ces évangiles cherchant en effet à concilier les courants [[Docétisme|docétistes]] et [[Adoptianisme|adoptianistes]], ils ne peuvent admettre des {{Citation|outrances si ostensiblement contraires à l'[[Incarnation (christianisme)|incarnation]]}}<ref>{{Ouvrage |auteur1=[[France Quéré]] |titre=Jésus enfant |

La biographie de Jésus avant le début de sa vie publique, telle qu'elle est relatée par les [[Évangile|évangiles]] canoniques, ne consiste qu'en très peu de faits, disséminés dans différents passages. Ces évangiles cherchant en effet à concilier les courants [[Docétisme|docétistes]] et [[Adoptianisme|adoptianistes]], ils ne peuvent admettre des {{Citation|outrances si ostensiblement contraires à l'[[Incarnation (christianisme)|incarnation]]}}<ref>{{Ouvrage |auteur1=[[France Quéré]] |titre=Jésus enfant |éditeur=[[Éditions Desclée de Brouwer|Desclée de Brouwer]] |année=1992 |passage=10 |isbn=}}</ref>, telle celle de Jésus enfant aidant ses parents, si bien que [[Luc (évangéliste)|Luc]] imagine qu'il {{Citation|croissait en sagesse et en grâce}}<ref group="v">{{BFR|Lc|2|52}})</ref> ; telle celle de Jésus apprenant à lire alors qu'il est le [[Logos (christianisme)|Verbe de Dieu]]. Ces récits privent Jésus de son enfance, ce qui donne l'opportunité aux [[Évangiles de l'enfance|apocryphes de l'enfance]]<ref group="n">Particulièrement le [[Protévangile de Jacques]], l'[[Évangile de l'enfance selon Thomas|Évangile de l'Enfance selon Thomas]] et l'[[Évangile du Pseudo-Matthieu]] ; cf. {{Ouvrage |langue=fr |langue originale=de |auteur1=Jens Schröter |titre=Jésus de Nazareth |sous-titre=À la recherche de l'homme de Galilée |lieu=Genève |éditeur=[[Labor et Fides]] |année=2018 |pages totales=317 |passage=75 |isbn=978-2-8309-1673-7}}</ref>, traités pédagogiques, livres de [[catéchisme]] et à l'[[iconographie chrétienne]] de combler les vides en imaginant de nombreuses scènes de l'enfance<ref>{{Article |auteur1=[[Enrico Norelli]] |titre=Avant le canonique et l'apocryphe : aux origines des récits de la naissance de Jésus |périodique=Revue de théologie et de philosophie |volume=126 |numéro=4 |date=1994 |pages=305-324}}</ref>. Ce sont des écrits apocryphes qui par exemple précisent le nom et le nombre des « [[rois mages]] »<ref>en l'occurrence, l’''[[Évangile arménien de l'Enfance]], datant du'' {{S-|VI}} ; cf. {{Ouvrage |langue=fr |prénom1=François |nom1=Boespflug |lien auteur1=François Bœspflug |titre=Le Dieu des peintres et des sculpteurs |sous-titre=l'invisible incarné |lieu=Paris |éditeur=Hazan |année=2010 |pages totales=270 |passage=100 |isbn=978-2-7541-0459-3}}</ref>, ou décrivent les parents et la naissance de [[Marie (mère de Jésus)|Marie]]<ref group="n">[[Anne (protévangile)|Anne]] et [[Joachim (protévangile)|Joachim]], qui reflète peut-être une tradition plus antique, non attestée ailleurs.</ref>. |

||

=== Premières années === |

=== Premières années === |

||

| Ligne 103 : | Ligne 103 : | ||

Il n'y a quasiment aucun élément entre les récits de la naissance de Jésus et sa vie publique, encore moins entre l'âge de douze ans et celui de trente ans, début de son ministère. Cette période lacunaire, appelée la « vie cachée de Jésus », a conduit à la composition d'un certain nombre de textes [[Apocryphes bibliques|apocryphes]] qui ont beaucoup brodé sur le canevas originel. Ces textes, non [[Canon (Bible)|canoniques]], participent pourtant de la [[mythologie chrétienne]]<ref group="n">La ''[[Légende dorée]]'' de [[Jacques de Voragine]] [[Ordre des Prêcheurs|o.p.]]</ref>, et ont inspiré une importante production littéraire et artistique. |

Il n'y a quasiment aucun élément entre les récits de la naissance de Jésus et sa vie publique, encore moins entre l'âge de douze ans et celui de trente ans, début de son ministère. Cette période lacunaire, appelée la « vie cachée de Jésus », a conduit à la composition d'un certain nombre de textes [[Apocryphes bibliques|apocryphes]] qui ont beaucoup brodé sur le canevas originel. Ces textes, non [[Canon (Bible)|canoniques]], participent pourtant de la [[mythologie chrétienne]]<ref group="n">La ''[[Légende dorée]]'' de [[Jacques de Voragine]] [[Ordre des Prêcheurs|o.p.]]</ref>, et ont inspiré une importante production littéraire et artistique. |

||

Cette vie cachée est présentée comme un apprentissage de Jésus auprès de son père putatif Joseph : apprentissage spirituel, c'est-à-dire une formation religieuse mais aussi apprentissage manuel dans l'atelier de son père « charpentier » (''{{Langue|he-Latn|texte=tektôn}}''). Le terme grec qui désigne ce métier est ambivalent {{incise|pouvant également signifier « menuisier », « maçon », « artisan » ou encore « constructeur »<ref>{{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Simon Claude |nom1=Mimouni |titre=Jacques le juste, frère de Jésus |

Cette vie cachée est présentée comme un apprentissage de Jésus auprès de son père putatif Joseph : apprentissage spirituel, c'est-à-dire une formation religieuse mais aussi apprentissage manuel dans l'atelier de son père « charpentier » (''{{Langue|he-Latn|texte=tektôn}}''). Le terme grec qui désigne ce métier est ambivalent {{incise|pouvant également signifier « menuisier », « maçon », « artisan » ou encore « constructeur »<ref>{{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Simon Claude |nom1=Mimouni |titre=Jacques le juste, frère de Jésus |lieu=Paris |éditeur=Bayard Culture |année=2015 |pages totales=200 |passage=111 |isbn=978-2-7470-6140-7 |lire en ligne=https://books.google.com/books?id=UGqVDAAAQBAJ&printsec=frontcover}}</ref>}} aussi est-il difficile de déterminer la profession de Jésus présenté comme « le ''tektôn'' fils de Marie »<ref group="v">{{BFR|Mc|6|3}}, {{BFR|Mt|13|55}} et {{BFR|Jn|6|42}}.</ref>. Cette période peut également avoir représenté pour Jésus plusieurs années où il a joué un éventuel rôle de chef de la famille après le décès de Joseph<ref group="n">« Jésus est connu comme fils d'une femme veuve. […] Dans un milieu de civilisation artisanale, on entrevoit, du point de vue pratique, son apprentissage du métier sous la direction de Joseph mais aussi, du point de vue psychologique, son adoption du mode de vie qu'il a vu réalisé chez son père » (cf. [[Pierre Grelot (théologien)|Pierre Grelot]], ''Joseph et Jésus'', Beauchesne, 1975, {{p.|2}})</ref>. |

||

La bourgade de Nazareth ne compte à l'époque de Jésus que deux à quatre cents habitants. Étant trop petite pour assurer la subsistance d'un charpentier, il est possible que Joseph et [[Frères de Jésus|ses fils]] aient offert leurs services ou trouvé du travail à [[Sepphoris]], ancienne capitale de Galilée en |