« Rock » : différence entre les versions

mAucun résumé des modifications |

m v2.05 - Homonymies : Correction de 1 lien - Dr. Feelgood |

||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{ |

{{Voir homonymes|Rock (homonymie)}} |

||

{{Infobox Musique (style) |

|||

<center>[[Image:Crystal 128 kguitar.png|30 px]] Voir le [[portail:rock|portail du rock]]</center> |

|||

| nom = Rock |

|||

| origines stylistiques = [[Rock 'n' roll]], [[blues électrique]], [[Musique folk|folk]], [[Musique country|country]], [[rhythm and blues]], [[jazz]] |

|||

| origines culturelles = Années 1950 et 1960, {{États-Unis}}, {{Royaume-Uni}} |

|||

| instruments = [[Guitare électrique]], [[Guitare basse|basse]], [[Batterie (instrument)|batterie]], [[piano]], [[chant]], [[Clavier (instrument)|claviers]] |

|||

| popularité = Mondiale |

|||

| genres dérivés = [[Heavy metal]], [[Pop (musique)|pop]] |

|||

| scènes régionales = Monde entier, principalement en [[Amérique du Nord]] et en [[Europe]] |

|||

| sous genres = [[Art rock]], [[garage rock]], [[glam rock]], [[grunge]], [[hard rock]], [[heavy metal]], [[krautrock]], [[punk rock]], [[rockabilly]], [[rock alternatif]], [[rock expérimental]], [[rock progressif]], [[rock psychédélique]], [[rock sudiste]], [[soft rock]], [[Surf music|surf rock]], Afro Rock, Rock créole, Rock zoulou (voir : [[Liste des genres de rock|liste complète]]) |

|||

| genres associés = [[Rap rock]], [[Bhangra|bhangra rock]], [[blues rock]], [[country rock]], [[Nouveau flamenco|flamenco-rock]], [[folk rock]], [[glam punk]], [[jazz fusion]], [[punta rock]], [[space rock]], [[stoner rock]] |

|||

| voir aussi = [[Opéra-rock]], [[Rock and Roll Hall of Fame]] |

|||

| légende = Les Beatles, groupe anglais emblématique de la culture rock. |

|||

}} |

|||

Le '''rock''' est un [[genre musical]] apparu dans les [[années 1950]] aux [[États-Unis]] et qui s'est développé en différents sous-genres à partir des [[années 1960]], notamment aux États-Unis et au [[Royaume-Uni]]<ref name="studwell">W. E. Studwell and D. F. Lonergan, ''The Classic Rock and Roll Reader: Rock Music from its Beginnings to the mid-1970s'' (Abingdon: Routledge, 1999), {{ISBN|0-7890-0151-9}}.</ref>. |

|||

<br><br> |

|||

Le '''rock''' est un [[genre musical]] qui mêle le [[blues]] noir, et le [[rythm and blues]] en premier lieu, avec une culture blanche marquée par la [[musique country]] notamment. Le rock devient par la suite une véritable philosophie avec sa cohorte culturelle, du [[cinéma]] aux [[bande dessinée|bandes dessinées]] en passant par la mode vestimentaire. {{musique Rock}}Le rock dépasse très largement le cadre purement musical, et tout, ou presque, peut être rock ! |

|||

Il prend ses racines dans le [[rock 'n' roll]] des [[Chronologie de la musique populaire#Années 1940|années 1940]] et [[Chronologie de la musique populaire#Années 1950|1950]], lui-même grandement influencé par le [[rhythm and blues]] et la [[Musique country|country]]. Le rock a également incorporé des éléments provenant d'autres genres dont la [[musique folk|folk]], le [[blues]], le [[jazz]] et la [[musique classique]]. Le terme « rock » est aujourd'hui parfois utilisé comme un terme générique incluant des formes artistiques comme la [[Pop (musique)|pop music]], la [[musique soul]]<ref>Beebe, D. Fulbrook, B. Saunders, "Introduction" in R. Beebe, D. Fulbrook, B. Saunders, eds, ''Rock over the edge: transformations in popular music culture'' (Duke University Press, 2002), {{p.|7}}.</ref>. Son influence [[culture]]lle est désormais prééminente dans l'industrie musicale, et se diffuse également dans d'autres arts ([[cinéma]], [[bande dessinée]], [[mode (habillement)|mode vestimentaire]]). |

|||

== Historique == |

|||

Depuis les années 1960, définies comme la [[Classic rock|période « classique » du rock]], de nombreux sous-genres hybrides ont peu à peu émergé. Cette décennie voit déjà éclore le [[rock psychédélique]] et le [[garage rock]], ainsi que des rapprochements avec d'autres genres musicaux, donnant naissance au [[folk rock]], au [[jazz fusion]] et au [[blues rock]]. Au début des années 1970, le [[rock progressif]] manifeste une volonté d'expérimentation ; le [[glam rock]] met l'accent sur les [[Concert|performances scéniques]] et le style vestimentaire ; le [[hard rock]] et le [[heavy metal]] naissant valorisent le volume, la puissance et la vitesse. À la fin des années 1970, le [[punk rock]] engendre des chansons brutes, dépouillées et souvent engagées politiquement, qui influencent fortement le [[punk hardcore]], la [[new wave]] et le [[rock alternatif]] des années 1980. Les années 1990 voient la domination du [[rock alternatif]] et de ses dérivés ([[grunge]], [[Britpop]], [[rock indépendant]]), tandis que les deux dernières décennies témoignent d'une volonté de retour aux sources ([[post-punk]], néo-garage rock). À ces sous-genres s'ajoutent de nombreuses scènes rock nationales, notamment en [[Rock allemand|allemand]], en [[Rock français|français]] et en [[Rock en espagnol|espagnol]]. |

|||

=== La naissance (américaine) du rock === |

|||

[[Image:Elvis Presley 1970.jpg|145px|left|thumb|Elvis Presley]] |

|||

Le rock est caractérisé par une mélodie vocale dominante, souvent accompagnée par une ou plusieurs [[guitare électrique|guitares électriques]], une [[guitare basse]] et une [[Batterie (instrument)|batterie]] ; il peut également être accompagné de [[synthétiseur]]s/[[piano]], de [[Cuivres (musique)|cuivres]] ou d'autres [[Instrument de musique|instruments]]. Une chanson de rock comprend généralement quatre pulsations par mesure (4/4) et une structure avec couplets et [[Refrain (musique)|refrain]]. Les paroles, qui contiennent parfois des références à la sexualité et aux drogues, ont servi de vecteur à des mouvements sociaux et culturels, comme les [[Mod (sous-culture)|mods]] en [[Angleterre]] ou la contre-culture [[hippie]] en [[Californie]]. Héritant de la tradition de la « ''[[Chant de révolte|protest song]]'' » issue de la folk, le rock a parfois été considéré comme une forme d'expression d'une partie de la jeunesse et un moyen de révolte contre le [[conformisme]], la morale dominante et la [[société de consommation]]. |

|||

Le rock'n'roll est un enfant du [[blues]], le [[rythme]] ternaire ([[Division du temps (solfège)|division du temps]]) de celui-ci étant remplacé par un rythme [[Division du temps (solfège)|binaire]] et le [[tempo]] devenant plus soutenu. Il convient ici de distinguer [[rhythm and blues]] et [[rock'n'roll]], même si la tâche apparaît délicate de la fin des [[années 1940]] à [[1954]]. Citons ici [[Fats Domino]] qui fait du rock'n'roll dès [[1948]] sans le savoir. [[Ike Turner]] prétend lui aussi avoir interprêté le premier rock ''Rocket 88'' en 1951. |

|||

== Histoire == |

|||

En [[1951]], le [[disc jockey]] [[Alan Freed]] anime une émission appelée ''[[Moondog's Rock And Roll Party]]''. C'est la première diffusion du rock'n'roll à une large audience. C'est ce DJ radio qui trouve son nom au Rock'n'Roll en reprenant une expression que l'on retrouve depuis les années [[1940]] dans certaines chansons de [[rhythm and blues]] et qui signifie en argot « faire l'amour ». [[Alan Freed]] est le premier DJ blanc à soutenir avec force des artistes noirs jouant la « musique du diable ». La bonne société américaine en fera son « ennemi numéro 1 » et aura d'ailleurs sa peau en [[1959]]. |

|||

{{article détaillé|Histoire du rock}} |

|||

=== Naissance aux États-Unis === |

|||

Le terme ''[[rockabilly]]'' désigne la première forme historiquement identifiable de rock'n'roll, il s'agit essentiellement d'un croisement de [[rhythm and blues]] et de [[musique country]]. [[Elvis Presley]] et [[Bill Haley]] sont deux précurseurs chez les chanteurs blancs. [[Elvis Presley]], surnommé ''The King'' (« Le Roi du Rock and Roll »), enregistre ce qui est probablement l'un des tout premiers morceaux de rockabilly avec ''That's Alright Mama'' et collectionnera très rapidement les succès, mais c'est [[Bill Haley]] and His Comets qui signent officiellement l'acte de naissance du rock'n'roll pour de nombreux historiens avec le titre ''[[Rock Around the Clock]]'' (une [[reprise]] de Sonny Dae and His Knights, 1952). Ce premier tube de l'histoire du « rock » qui figure au générique du film ''[[Graine de violence]]'' est N°1 des hit-parades aux USA (8 semaines) et au Royaume-Uni (3 semaines) en 1955. [[Buddy Holly]], [[Jerry Lee Lewis]], [[Eddie Cochran]] et autres [[Gene Vincent]] s'engouffrent dans la brèche. Les musiciens noirs restent très actifs avec [[Chuck Berry]] tout particulièrement. N'oublions pas [[Little Richard]], qui sur son premier [[45 tours]], signe quatre des plus grands [[standard]]s de rock, à savoir : ''[[Tutti Frutti]]'', ''[[Long Tall Sally]]'', ''[[Rip It Up]]'' et ''[[Ready Teddy]]''. |

|||

==== Origines du rock'n'roll ==== |

|||

{{Article détaillé|Rock 'n' roll}} |

|||

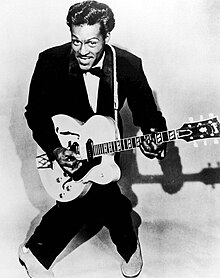

[[Fichier:Chuck Berry 1957.jpg|vignette|[[Chuck Berry]] effectuant son pas de danse (« [[duckwalk]] ») en 1957. S'il n'est pas l'inventeur du rock'n'roll, il a toutefois révolutionné la manière de le jouer sur scène.]] |

|||

Le rock trouve ses origines dans le [[rock 'n' roll]], qui devient populaire aux États-Unis à la fin des années 1940 et au début des années 1950. Celui-ci est issu de la rencontre entre diverses composantes de la [[musique afro-américaine]] (dont le [[rhythm and blues]] et le [[gospel]]) et la [[musique country]]{{sfn|Bogdanov|2002|p=1303–1304}}. Le genre emprunte à la country un usage prépondérant de la guitare, et remplace le [[Rythme (musique)|rythme]] [[Division du temps (solfège)#Temps ternaire|ternaire]] du rhythm and blues par un [[Division du temps (solfège)#Temps binaire|rythme binaire]] et un [[tempo]] plus soutenu. Simple, facile à danser et entraînant, ce nouveau style est idéal pour les night-clubs. Toutefois, la distinction d'avec le rhythm and blues n'est pas toujours aisée : le terme de « rock'n'roll » a parfois été utilisé pour évoquer le rhythm and blues joué par des Blancs<ref>{{Lien web|langue=fr|nom1=Koechlin|prénom1=Stéphane|titre=Rock and roll|url=http://www.universalis.fr/encyclopedie/rock-and-roll/|site=[[Encyclopædia Universalis]]|date=|consulté le=2017-08-23}}.</ref>, afin de pouvoir le diffuser dans des établissements fréquentés par la [[Blancs américains|communauté blanche]]. |

|||

En [[1951 en musique|1951]], le [[disc jockey]] de [[Cleveland]] [[Alan Freed]] anime une émission de radio appelée ''[[Moondog's Rock And Roll Party]]'', dans laquelle il diffuse pour la première fois du rhythm and blues (alors appelé « ''{{Langue|en|race record}}'' » aux États-Unis) à un public mixte<ref name=":2">{{Ouvrage|langue=en|auteur1=T. E. Scheurer|titre=American Popular Music|sous-titre=The Age of Rock|lieu=Madison, Wisconsin|éditeur=Popular Press|année=1989|passage=170|isbn=0-87972-468-4}}.</ref>. Il invente également le nom de ce nouveau genre en reprenant une expression d'[[argot]] américain, que l'on retrouve depuis les [[années 1940]] dans certaines chansons de rhythm and blues, et qui signifie « faire l'amour »<ref name=":2" />. |

|||

Le rock'n'roll provoque un mouvement de rejet de la bonne société américaine qui croit avoir triomphé de ce mouvement en [[1959]]. On annonce alors la mort du rock et il est vrai qu'aux États-Unis, le mouvement semble s'essoufler. Les chanteurs sont désormais très consensuels et Elvis est institutionnalisé, cantonné aux ballades. Le rock'n'roll continue cependant de se développer sous des formes plus locales et confidentielles comme la [[surf music]] de la côte ouest ou le rock garage au nord. |

|||

La détermination de la première chanson de rock'n'roll de l'histoire fait l'objet de débats. Certains estiment qu'il s'agit de ''Rock Awhile'' de [[Goree Carter]] (1949)<ref name=":7">{{Ouvrage|langue=en|auteur1=Robert Palmer, "Church of the Sonic Guitar", in Anthony DeCurtis|titre=Present Tense|éditeur=Duke University Press|année=1992|passage=19|isbn=0-8223-1265-4}}.</ref> ; d'autres de ''[[Rock the Joint]]'' de [[Jimmy Preston]], reprise en 1952 par [[Bill Haley|Bill Haley & His Comets]]<ref>{{Lien web|langue=en|auteur1=Bill Dahl|titre=Jimmy Preston|url=http://www.allmusic.com/artist/jimmy-preston-mn0000769251|site=[[AllMusic]]|date=}}.</ref> ; d'autres de ''that's all'' de [[Rosetta Tharpe]] ou encore de ''[[Rocket 88]]'', composée par [[Jackie Brenston|Jackie Brenston and his Delta Cats]] et enregistrée en 1951 par le producteur [[Sam Phillips]], pour son label [[Sun Records]]<ref name=":3">{{Ouvrage|langue=en|auteur1=M. Campbell|titre=Popular Music in America|sous-titre=and the Beat Goes on|lieu=Boston|éditeur=Cengage Learning|date=2008 (3ème éd.)|pages totales=384|passage=157–158|isbn=978-0-495-50530-3|isbn2=0-495-50530-7}}.</ref>. Quatre ans plus tard, en 1955, ''Rock Around the Clock'' de Bill Haley devient la première chanson de rock'n'roll à rencontrer le succès populaire, atteignant le sommet des [[hit-parade]]s aux États-Unis et au Royaume-Uni<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=P. Browne|titre=The Guide to United States Popular Culture|lieu=Madison, Wisconsin|éditeur=Popular Press|année=2001|pages totales=1010|passage=358|isbn=978-0-87972-821-2|isbn2=0-87972-821-3|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=U3rJxPYT32MC&printsec=frontcover}}.</ref>. Ouvrant la voie au développement du genre, ce premier [[tube (musique)|tube]] de l'histoire du rock figure au générique du film ''[[Graine de violence]]'' (1955). |

|||

Vers la fin des [[années 1950]], et le début des [[années 1960]], on entend de plus en plus de titres de rock'n'roll plus "sages", plus "doux" et qui vont engendrer la [[musique pop]] : [[The Everly Brothers]] - ''All I Have To Do Is Dream'' (1958), [[Johnny Burnette]] [[:en:Johnny Burnette|{{en}}]]- '' Dreamin' et You're Sixteen (composée par les [[Frères Sherman]]) '' (1960) [[Del Shannon]] [[:en:Del Shannon|{{en}}]] - ''Runaway'' ([[:en:Runaway (Del Shannon song)|{{en}}]]) (1961), [[Brian Hyland]] [[:en:Brian Hyland|{{en}}]] - ''Sealed With A Kiss '' (1962), [[Lee Dorsey]] [[:en:Lee Dorsey|{{en}}]] - '' Ya ya '' (1962) , etc. |

|||

Le "pur" rock'n'roll/rockabilly tend à disparaître, hormis quelques rares titres comme [[Roy Orbison]] - (Oh !) Pretty Woman (1964) et Sam The Sam & The Pharaos - Wooly Bully (1965)... |

|||

Emerge alors ce qu'on n'appelle plus rock'n'roll mais tout simplement "rock" : |

|||

[[The Kingsmen]] - Louie Louie (1963), [[The Kinks]] - All Day And All Of The Night (1964, Royaume-Uni) , [[Them]] - Baby Please Don't Go (1965), Gloria (1965) , [[Canned Heat]] - On The Road Again , [[The Troggs]] - Wild Thing , [[Jefferson Airplane]] - Somebody to love (1967) , etc. |

|||

Parmi les autres artistes alors en vogue figurent notamment [[Chuck Berry]], [[Bo Diddley]], [[Fats Domino]], [[Little Richard]], [[Buddy Holly]], [[Jerry Lee Lewis]]<ref name=":3" /> et [[Big Joe Turner]], un bluesman devenu célèbre avec son titre ''[[Shake, Rattle and Roll]]'' en 1954. Little Richard signe sur son premier [[disque microsillon|45 tours]] quatre des plus grands standards de rock : ''[[Tutti Frutti (chanson)|Tutti Frutti]]'', ''[[Long Tall Sally]]'', ''Rip It Up'' et ''Ready Teddy''. Quant à Chuck Berry, il marque la scène rock par ses tubes (''[[Roll Over Beethoven]]'', [[Rock and Roll Music (chanson)|''Rock and Roll Music'']], ''[[Johnny B. Goode]]'') ainsi que par ses performances sur scène. Par son jeu de scène et ses pas de danses, dont le [[duckwalk]], il influence la génération suivante de rockers, notamment les [[The Rolling Stones|Rolling Stones]], [[Jimi Hendrix]] et [[Led Zeppelin]]<ref>{{Article|langue=en|auteur1=Joe Lynch|titre=Chuck Berry Didn't Invent Rock 'n' Roll, but He Turned It Into an Attitude That Changed the World|périodique=The Hollywood Reporter|date=18 mars 2017|lire en ligne=http://www.hollywoodreporter.com/news/chuck-berry-didnt-invent-rock-n-roll-but-he-turned-an-attitude-changed-world-987198|consulté le=2017-08-23|pages=}}.</ref>. |

|||

=== La renaissance (britannique) du rock === |

|||

[[Image:Beatles.jpg|left|210px|thumb|The Beatles]] |

|||

Rapidement, le rock'n'roll représente la majeure partie des ventes de disques aux États-Unis, et les [[crooner]]s comme [[Eddie Fisher]], [[Perry Como]], [[Patti Page]] et [[Frank Sinatra]], qui avaient dominé la décennie précédente, voient leurs ventes baisser de manière significative<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=R. S. Denisoff|auteur2=W. L. Schurk|titre=Tarnished Gold|sous-titre=the Record Industry Revisited|lieu=New Brunswick, NJ|éditeur=Transaction|date=1986 (3ème éd.)|passage=13|isbn=0-88738-618-0}}.</ref>. |

|||

La réplique ne vient pas d'Amérique mais du [[Royaume-Uni]]. Les premiers émules d'Elvis apparaissent comme [[Cliff Richard]] et de petites formations se multiplient pour les imiter. Au passage cependant, le rock'n'roll s'acclimate et les [[Shadows]] qui accompagnent Cliff Richards initient l'archétype de la formation rock telle qu'elle sera reprise aussi bien en Europe que de l'autre côté de l'Atlantique : la [[contrebasse]] disparaît au profit de la basse électrique, deux guitaristes se répartissent les tâches de la rythmique pour le premier et des ''chorus'' pour le second. Les groupes britanniques s'éloignent ainsi rapidement de leur modèle américain pour créer une musique originale que les francophones appellent le [[rock anglais|« rock anglais »]]. Les [[Beatles]] accentuent le travail sur la [[mélodie]] et les [[harmonie]]s vocales et donnent naissance à la [[musique pop]] tandis que le mouvement du ''british [[blues]] boom'' retourne aux racines blues, privilégiant des rythmes syncopés et des sonorités plus agressives. Les [[Rolling Stones]] émergent comme le fer de lance de ce rock britannique. Des branches parallèles se multiplient alors que des groupes tels que les [[The Who|Who]] et les [[Kinks]] développent le mouvement [[mod (mouvement)|mod]], tandis que les [[Animals]] ou les [[Yardbirds]] créent un blues rock britannique. La richesse de la création britannique est fleurissante et impose définitivement au niveau mondial un genre musical qui devient emblématique de la seconde moitié du {{XXe siècle}}. Le rock se ramifie alors presque à l'infini en explorant des niches apparemment improbables. Le [[jazz-rock]], pour ne citer que lui, naît de cette recherche entamée dès les [[années 1960]]. |

|||

==== Rockabilly et doo-wop ==== |

|||

Si les [[années 1950]] proposaient une scène commune pour artistes noirs et blancs, les [[années 1960]] mettent fin à cette mixité. La scène rock britannique est logiquement blanche, tandis que les noirs américains adaptent à leur sauce la redécouverte britannique de l'importance de la mélodie. S'appuyant sur les anciennes structures [[ségrégation]]nistes, ils mettent au monde une branche importante de l'arbre généalogique du rock englobant ce qu'il convient de qualifier de « dance music », du [[funk]] au [[rap]] en passant par la [[pop (musique)|pop]] de la [[Tamla]] des [[années 1960]]. Conséquence de ce cloisonnement, les rockers noirs sont rares dans l'autre grande famille du rock post-Beatles. Citons toutefois [[Jimi Hendrix]], [[guitariste]] de génie, qui électrifie son blues et ouvre au rock (blanc) d'autres univers. |

|||

{{Article détaillé|Rockabilly}}[[Fichier:Elvis Presley first national television appearance 1956.jpg|vignette|[[Elvis Presley]] lors de sa première apparition à la télévision, en janvier 1956.|268x268px]]Aux côtés du rock'n'roll, essentiellement joué par des artistes afro-américains, émerge un genre aux sonorités proches mais pratiqué par des musiciens blancs : le [[rockabilly]]. Inspiré lui aussi du rhythm and blues, il se distingue par une influence plus marquée de la [[musique country]], notamment de son courant dit « [[hillbilly]] »<ref name=":4">{{Lien web|langue=en|auteur1=Craig Morrisson|titre=Rockabilly|url=https://www.britannica.com/art/rockabilly|site=Encyclopaedia Britannica|date=}}.</ref>. La structure du groupe-type comprend un chanteur, qui joue également de la [[guitare acoustique]], un [[Guitare électrique|guitariste électrique]] qui apporte une touche ''blues'', et un bassiste qui marque le rythme<ref name=":4" />. Parmi les précurseurs de ce genre figurent notamment Bill Haley, [[Carl Perkins]], [[Eddie Cochran]] et [[Gene Vincent]]. C'est [[Elvis Presley]] qui, en 1954, popularise le genre avec son premier succès, ''[[That's All Right (Mama)]]''<ref name=":4" />. |

|||

À la différence du rockabilly, le [[doo-wop]] utilise le chant à plusieurs voix ([[Polyphonie|polyphonique]]) avec un chœur en fond, chantant par [[onomatopée]]s (d'où le genre tire son nom)<ref name=":5">{{Lien web|langue=en|auteur1=F. Hoffmann|titre=Roots of Rock: Doo-Wop. In Survey of American Popular Music|url=http://www.shsu.edu/~lis_fwh/book/roots_of_rock/Doo-Wop2.htm|site=Sam Houston State University|date=}}.</ref>. L'instrumentation est généralement peu fournie et l'accent est mis sur la performance vocale<ref name=":5" />. Des groupes comme [[The Crows]], [[The Penguins]] et [[The Coasters]] deviennent rapidement populaires aux États-Unis. [[The Platters]], avec des chansons comme ''[[Only You (And You Alone)|Only You]]'' ou ''[[The Great Pretender]]'' (1955), rencontrent un succès international<ref>{{Lien web|langue=en|titre=The Platters|url=https://www.rockhall.com/inductees/platters|site=Rock & Roll Hall of Fame|consulté le=2017-08-23}}.</ref>. |

|||

=== Le rock devient contestataire === |

|||

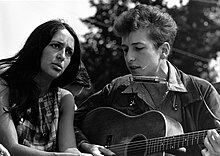

[[Image:Joan Baez Bob Dylan.jpg|thumb|right|[[Bob Dylan]] et [[Joan Baez]] en [[1963]]]] |

|||

Si le rock'n'roll a toujours été le fait d'une jeunesse en rupture avec le carcan moral de ses ainés, les textes jusqu'aux années 1960 étaient souvent confinés aux thèmes festifs éventuellement chargés de connotation sexuelles. C'est avec [[Bob Dylan]] que les paroles prennent une tournure à la fois plus poétique et plus engagée. Sous l'influence de la poésie classique (en particulier [[Dylan Thomas]] auquel il emprunte son prénom) et du mouvement folk ([[Woodie Guthrie]] puis [[Joan Baez]]), celui-ci devient le chroniqueur de sa génération, abordant sans complaisance des thèmes politiques ou sociaux. Son impact sera décisif des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, les ''protest songs'' expriment le désaveu de la guerre froide ou de l'engagement au Vietnam tandis qu'au Royaume-Uni, [[John Lennon]] livre des textes plus personnels et recherchés. Le rock devient à la fois un mouvement artistique qui gagne une caution intellectuelle et un courant de contre-culture. Cette tendance connaît son apogée avec les grands festivals de la fin des années 1960 : à [[Festival de Woodstock|Woodstock]], à [[Altamont]] ou sur l'[[Festival de l'île de Wight|Île de Wight]] des centaines de milliers de jeunes se rassemblent pour partager à la fois une passion pour la musique mais également une vision du monde. |

|||

Le rock'n'roll et le rockabilly entraînent le développement de nouvelles tendances et techniques instrumentales. La guitare électrique devient l'instrument du rock par excellence, notamment grâce au jeu de Chuck Berry, [[Link Wray]] et [[Scotty Moore]]<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=J. M. Curtis|titre=Rock Eras : Interpretations of Music and Society, 1954–1984|lieu=Madison, Wisconsin|éditeur=Popular Press|année=1987|passage=73|isbn=0-87972-369-6}}.</ref>. L'usage de la [[Distorsion (musique)|distorsion]], bien qu'initié par des guitaristes de blues comme [[Guitar Slim]]<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=Tom Aswell|titre=Louisiana Rocks!|sous-titre=The True Genesis of Rock and Roll|lieu=Gretna, Louisiane|éditeur=Pelican Publishing Company|année=2010|pages totales=500|passage=pp. 61–65|isbn=978-1-58980-677-1|isbn2=1-58980-677-8|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=BSHTGsnI8skC&pg=PA61}}.</ref>, [[Blind Willie Johnson]] et [[Pat Hare]] au début des années 1950<ref name=":7" />, ne devient populaire qu'avec Chuck Berry<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=John Collis|titre=Chuck Berry|sous-titre=The Biography|éditeur=Aurum|année=2002|passage=38|isbn=}}.</ref>. Sous l'influence de Johnson, Hare et Wray, de nombreux artistes utilisent les [[Power chord|''power chords'']] (« accords de puissance »), qui donnent à la mélodie un son plus lourd<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=Michael Hicks|titre=Sixties rock|sous-titre=garage, psychedelic, and other satisfactions|lieu=Urbana/Chicago Ill.|éditeur=[[University of Illinois Press]]|année=2000|pages totales=162|passage=17|isbn=0-252-06915-3|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=JviHtOrIlkkC&printsec=frontcover}}.</ref>. |

|||

=== Le psychédélisme === |

|||

[[Image:Peace and love.jpg|right|200px]] |

|||

À partir du milieu des années 1960, la consommation de psychotropes qui devient courante dans les milieux intellectuels (en particulier le LSD) marque la création artistique de son empreinte. Alors que l'[[acid rock]] naît sur la côte ouest des États-Unis d'Amérique avec le [[Grateful Dead]], le [[psychédélisme]] fait également son apparition au Royaume-Uni à travers les premiers concerts des [[Pink Floyd]], la formation de [[Cream]] ou encore l'album ''Revolver'' des Beatles. Mais c'est avec l'album ''Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band'' de ces derniers que cette influence devient manifeste pour le grand public. Cette tendance initie le retour en force des groupes américains tels que les [[Byrds]], les [[Doors]] ou [[Jefferson Airplane]]. L'oeil du cyclone se situe néanmoins toujours au Royaume-Uni. De nouveaux courants voient le jour avec notamment le [[rock progressif]] de [[King Crimson]], [[Genesis (groupe)|Genesis]] ou [[Yes]] qui introduit des éléments issus du jazz et de la musique classique ou le heavy metal dont les prémices se font sentir dès 1967 à travers les riffs de guitare saturés de [[Cream]] ou [[Jimi Hendrix]] et qui naîtra véritablement avec [[Led Zeppelin]] et [[Deep Purple]]. |

|||

==== Déclin du rock'n'roll ==== |

|||

Le rock de la fin des [[années 1960]] se politise et le ''[[Flower Power]]'' est l'expression pacifique du rock planant qui caractérise le passage entre l'album ''[[Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band]]'' des [[Beatles]] ([[1967]]) et les premiers riffs [[punk]] de [[1975]]. Le passage aux années 1970 se caractérise par la mort prématurée de nombreuses stars du rock, Jimi Hendrix, Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrisson, etc. la plupart tout juste agée de 27 ans. |

|||

À la fin des années 1950 et au début des années 1960, la critique musicale s'accorde à reconnaître le déclin du rock'n'roll et du rockabilly<ref name=":6" />. De nombreux évènements donnent l'impression au public que l'ère du rock'n'roll touche à sa fin : la mort de Buddy Holly, du [[The Big Bopper|Big Bopper]] et de [[Ritchie Valens]] dans un accident d'avion en 1959 ; le départ d'Elvis Presley pour le service militaire ; la retraite de [[Little Richard]], qui veut devenir pasteur ; les poursuites judiciaires à l'encontre de Jerry Lee Lewis et Chuck Berry ; enfin, le scandale de la [[payola]], une affaire de corruption qui implique de grandes figures de l'industrie musicale, dont [[Alan Freed]]<ref name=":6">{{Ouvrage|langue=en|auteur1=M. Campbell|titre=Popular Music in America|sous-titre=and the Beat Goes On|lieu=Boston|éditeur=Cengage Learning|date=2008 (3ème éd.)|pages totales=384|passage=99|isbn=978-0-495-50530-3|isbn2=0-495-50530-7}}.</ref>. |

|||

Les paroles des chansons deviennent plus consensuelles, et [[Elvis Presley]] est cantonné à des [[ballade]]s. Le pur rock'n'roll et le [[rockabilly]] tendent alors à disparaître, bien que quelques titres postérieurs comme ''(Oh!) Pretty Woman'' de [[Roy Orbison]] en [[1964 en musique|1964]] et ''Wooly Bully'' de [[Sam the Sham and the Pharaohs]] en [[1965 en musique|1965]] puissent être rattachés au style. |

|||

=== Rock et folk === |

|||

Dans la deuxième moitié des années 60, apparait la fusion du rock et du folk avec Dylan, les Byrds, Horslips, Fairport Convention, Steeleye Span et [[Alan Stivell]]. Ce dernier peut être cité également dans la fusion Rock symphonique (Symphonie celtique) et fusion Rock world. |

|||

Cependant, au Royaume-Uni, où des artistes américains de blues sont venus se produire, une scène de rock'n'roll tend à émerger alors que le genre s'éteint outre-Atlantique<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=R. F. Schwartz|titre=How Britain Got the Blues : the Transmission and Reception of American Blues Style in the United Kingdom|lieu=Aldershot|éditeur=Ashgate|année=2007|pages totales=267|passage=22|isbn=978-0-7546-5580-0|isbn2=0-7546-5580-6|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=sFhb7babitgC&printsec=frontcover}}.</ref>. [[Lonnie Donegan]], avec son tube de 1955 ''[[Rock Island Line]]'', influence de jeunes artistes britanniques et contribue à la formation de nombreux groupes de [[skiffle]], dont celui de [[John Lennon]], [[The Quarrymen]]<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=J. Roberts|titre=The Beatles|lieu=Minneapolis|éditeur=Lerner Publications|année=2001|passage=13|isbn=0-8225-4998-0}}.</ref>. |

|||

=== Rock et glamour === |

|||

[[Image:Queen 1984 0009.jpg|thumb|right|[[Freddy Mercury]], chanteur du groupe [[Queen]]]] |

|||

Les années 1970 voient la disparition progressive du psychédélisme et la fin du rêve hippie. Cette désillusion, associée à une merchandisation croissante de la musique donne naissance à un courant embrassant les contradictions de son époque en proposant une image glamour et décadente : le [[glam rock]]. Sous le strass et les paillettes de leurs costumes androgynes, [[David Bowie]], [[T.Rex]] ou [[Queen]] proposent une musique théâtrale et baroque. |

|||

=== Années 1960 === |

|||

=== La révolution punk et ses conséquences === |

|||

==== Renaissance britannique ==== |

|||

[[Image:The Clash UK.jpg|left|165px|thumb|The Clash]] |

|||

{{Article détaillé|Skiffle|}}[[Fichier:The Beatles arrive at JFK Airport.jpg|thumb|left|[[The Beatles|Les Beatles]] sur le tarmac de l'[[Aéroport international John-F.-Kennedy de New York|aéroport JFK]] de New York, le 7 février 1964.]] |

|||

La réplique ne vient pas des [[États-Unis]] mais du [[Royaume-Uni]]. Les premiers émules d'[[Elvis Presley]] apparaissent, comme [[Cliff Richard]], et de petites formations se multiplient pour les imiter. L'influence américaine de [[Chuck Berry]] est profonde. Au passage cependant, le rock 'n' roll s'acclimate et [[The Shadows]], qui accompagnent [[Cliff Richard]], initient l'archétype de la formation rock telle qu'elle sera reprise aussi bien en [[Europe]] que de l'autre côté de l'[[Océan Atlantique|Atlantique]] : la [[contrebasse]] disparaît au profit de la [[guitare basse]], deux [[guitariste]]s se répartissent les tâches de la rythmique pour le premier et des « chorus » pour le second. Les groupes britanniques s'éloignent ainsi rapidement de leur modèle américain pour créer une musique originale que les [[francophonie|francophones]] appellent « [[rock britannique|rock anglais]] ». |

|||

Les racines musicales du mouvement [[punk]] remontent aux [[années 1960]] avec le genre [[Rock garage]] ([[Stooges]], [[MC5]]) suivi par la scène new yorkaise du milieu des [[années 1970]] comprenant notamment [[The New York Dolls]] et [[The Ramones]]. C'est toutefois au Royaume-Uni et en France que le mouvement [[punk]] prend vraiment son envol à partir de [[1976]] avec les [[Sex Pistols]] et autres [[The Clash]] en tête d'affiche. Le mouvement [[punk]] se pose clairement en réaction face au rock des [[années 1970]] qui n'autorise les enregistrements qu'aux virtuoses. Le premier message des punks est là : la musique appartient à tout le monde, même si la technique n'est pas absolument maîtrisée. Les punks ouvrent ainsi les portes des studios d'enregistrement à d'innombrables groupes, de [[The Police]] à [[U2 (groupe)|U2]]. Le second message des punks est plus politique. Les Britanniques enterrent leur statut de Grande Puissance (''No future for the UK''). |

|||

[[The Beatles|Les Beatles]] accentuent le travail sur la [[mélodie (succession de hauteurs)|mélodie]] et les [[harmonie]]s vocales et donnent naissance à la [[pop (musique)|musique pop]] tandis que le mouvement du « british blues boom » retourne aux racines [[blues]], privilégiant des [[Rythme (musique)|rythmes]] syncopés et des sonorités plus agressives. [[The Rolling Stones]] émergent comme le fer de lance de ce [[rock britannique]]. Des branches parallèles se multiplient alors : des [[groupe musical|groupes]] tels que [[The Who]], [[The Troggs]], [[Small Faces (groupe)|The Small Faces]] et [[The Kinks]] développent le mouvement [[mod (sous-culture)|mod]], tandis que [[The Animals]] ou [[The Yardbirds]] créent un [[blues rock]] britannique. La richesse de la création britannique est florissante et impose définitivement au niveau mondial un [[genre musical]] qui devient emblématique de la seconde moitié du {{s-|XX|e}}. Le rock se ramifie alors presque à l'infini en explorant des niches apparemment improbables. Le [[jazz fusion]] naît de cette recherche entamée dès les [[années 1960]]. |

|||

Les États-Unis avaient résisté plus de dix-huit mois à la [[The Beatles|beatlemania]], ils tiendront bon pendant plus de vingt ans face à la vague [[punk]]. Si l'ouverture des studios a bien lieu aux États-Unis, elle est moins flagrante qu'en Europe. Musicalement, les tenants d'un rock dit ''modern'' se revendiquent toutefois ouvertement comme des enfants du [[punk]]. Il faut attendre [[1988]] et le mouvement [[grunge]] de la côte ouest américaine pour percevoir un écho [[punk]] dans la musique américaine grand public, cicatrisant efficacement les plaies d'un rock divisé depuis plus de dix ans en deux camps : ''Classic'' et ''Modern''. Ce débat est essentiellement américain, car en Europe les modernistes ont gagné la partie dès le début des [[années 1980]]. |

|||

Si les [[années 1950]] proposaient une scène commune pour artistes [[Noir (humain)|noirs]] et [[Blanc (humain)|blancs]], les [[années 1960]] mettent fin à cette mixité. Les noirs abandonnent peu à peu le rock pour s'orienter vers des genres musicaux qui correspondent davantage à leur réalité sociale. La [[musique soul|soul]] militante de [[James Brown]] fait de plus en plus d'émules. La scène rock britannique est principalement blanche, tandis que les [[Afro-Américains|noirs américains]] adaptent à leur manière la redécouverte britannique de l'importance de la [[mélodie (succession de hauteurs)|mélodie]]. S'appuyant sur les anciennes structures [[Ségrégation raciale|ségrégationnistes]], ils mettent au monde une branche importante de l'[[généalogie|arbre généalogique]] du rock, englobant ce qu'il convient de qualifier de « dance music », du [[funk]] au [[rap]] en passant par la [[pop (musique)|pop]] de la [[Motown|Tamla]] des années 1960. Conséquence de ce cloisonnement, les rockers noirs sont rares dans l'autre grande famille du rock post-Beatles. L'une des exceptions est [[Jimi Hendrix]], guitariste de génie qui électrifie son [[blues]] et ouvre au rock blanc d'autres univers. |

|||

=== New wave et electro === |

|||

==== Pop et rock ==== |

|||

À l'approche des années 1980, une partie du mouvement punk évolue vers une production en studio plus aboutie, une attention plus affirmée à la qualité des textes et une volonté générale plus orientée vers l'expérimentation. Le terme [[New wave]] apparaît alors pour désigner cette musique plus sombre et sophistiquée qui met à profit les progrès des synthétiseurs en contrepoint de guitares éthérées et de basses pesantes. Le terme reste cependant générique et englobe aussi bien la pop électro-gothique de [[Joy Division]] ou [[The Cure]] que le rock matiné de reggae de [[The Police]]. Dans la lignée de [[Kraftwerk]], un courant électro apparaît avec [[Depeche Mode]], les synthétiseurs remplacent progressivement les guitares. Cette démarche représentera plus tard l'un des fondements de la musique [[techno]]. |

|||

{{Article détaillé|Pop (musique)}} |

|||

Le terme « pop » désigne un sous-genre apparu dans les années 1950-1960. Le rock'n'roll évolue alors pour se subdiviser en deux branches principales : le rock, plus fidèle aux racines blues dont il est issu, et la [[Pop (musique)|pop]], qui met plus l'accent sur les mélodies et les harmonies vocales. La pop connaît sa maturité avec l'avènement des [[The Beatles|Beatles]]. Les représentants les plus emblématiques de la branche rhythm and blues étaient les [[The Rolling Stones|Rolling Stones]] (qui sur le tard reprirent cependant l'étiquette rock 'n roll). La pop, expression issue de l'anglais ''{{langue|en|popular music}}'' (« musique populaire »), s'est donc petit à petit distinguée comme un sous-genre du rock, dans les années 1960. À la base, la pop était l'équivalent anglais de la « variété ». |

|||

=== Avènement du ''hard'' === |

|||

Si l'on considère que les Beatles ont créé ou au moins amené la musique pop, alors il s'agit d'une transformation adoucie et plus pétillante du rock'n'roll. Le premier album sera ''[[Rubber Soul]]'', toutefois précédé de quelques chansons de l'album ''[[Help! (album)|Help!]]'', où figure notamment ''[[Yesterday]]''. |

|||

La composante [[hard rock]] profite, elle aussi, très largement de l'ouverture des studios. Conséquence logique de cette multiplication des enregistrements : l'apparition de nombreux sous-genres. Jadis, [[Hard rock]] et [[Heavy metal (musique)|Heavy metal]] étaient deux synonymes (Heavy Metal venant d'un journaliste de [[New York Times]] à propos du [[Purple Haze]] de [[Jimi Hendrix]]), mais depuis le début des [[années 1980]] une scission s'est produite. Le vocable « Heavy Metal » est en effet redéfini par le journaliste [[Lester Bangs]] du magazine [[Creem]]. Le genre se radicalise avec un accent croissant placé sur la virtuosité et la vitesse d'exécution en particulier du guitariste solo et du batteur, des ambiances pesantes ([[Wishbone Ash]], [[Def Leppard]], [[Kiss]]) et des thèmes qui s'inspirent souvent du satanisme (dans la lignée de [[Black Sabbath]]). C'est l'apparition de la nouvelle vague de heavy metal britannique (en fait [[Iron Maiden]]) qui s'oriente vers des aspects plus lyriques alors que les américains [[Metallica]] inventent le [[speed metal]]. On voit ensuite apparaître le [[Thrash metal]], le [[Gothic metal]], le [[Death metal]], entre autres, avant l'émergence logique d'un... [[Nu metal]]. |

|||

==== Contre-culture ==== |

|||

[[Fichier:Joan Baez Bob Dylan.jpg|thumb|[[Joan Baez]] et [[Bob Dylan]] en [[1963]].]] |

|||

Si le rock 'n' roll a toujours été porté par une [[jeunesse]] trop à l'étroit dans le carcan moral de ses aînés, les textes jusqu'aux [[années 1960]] étaient souvent confinés aux thèmes festifs éventuellement chargés de [[dénotation et connotation|connotations]] [[sexualité|sexuelles]]. Avec [[Bob Dylan]], les paroles prennent une tournure à la fois plus [[poésie|poétique]] et plus engagée. Mariant la [[poésie]] [[surréalisme|surréaliste]] à l'engagement du mouvement [[musique folk|folk]] ([[Woody Guthrie]] puis [[Joan Baez]], [[Pete Seeger]]), il devient le [[Chronologie|chroniqueur]] de sa génération, abordant sans crainte des thèmes [[politique]]s et [[social|sociaux]]. Son impact sera décisif des deux côtés de l'[[Océan Atlantique|Atlantique]]. Aux [[États-Unis]], les ''protest songs'' expriment le rejet de la [[guerre froide]] ou de l'[[guerre du Viêt Nam|engagement militaire au Viêt Nam]] tandis qu'au [[Royaume-Uni]], [[John Lennon]] livre des textes plus personnels et recherchés. Le rock devient à la fois un mouvement [[art]]istique, qui acquiert une légitimité intellectuelle, et un courant de « contre-culture ». Cette tendance connaît son apogée avec les grands festivals de la fin des années 1960 : à [[Festival de Woodstock|Woodstock]] ou sur l'[[Festival de l'île de Wight|Île de Wight]] des centaines de milliers de jeunes se rassemblent pour partager à la fois une passion pour la [[musique]] mais également une vision du monde en rupture avec les normes établies. |

|||

==== Pop et folk ==== |

|||

{{Article détaillé|Musique folk}} |

|||

Dans la deuxième moitié des [[années 1960]], apparaît la fusion de la pop et du [[musique folk|folk]] aux [[États-Unis]] avec [[Bob Dylan]], [[The Byrds]] puis [[The Band (groupe)|The Band]], [[Crosby, Stills, Nash and Young|Crosby, Stills and Nash]] et [[Neil Young]]. [[The Band (groupe)|The Band]], par sa fusion des [[musique traditionnelle|musiques traditionnelles]] avec le rock, le [[blues]], la [[musique country]] et les [[ballade]]s [[Irlande (île)|irlandaises]] des [[Appalaches]] aura une influence déterminante. En réaction, l'[[Angleterre]] produit elle aussi des [[artiste]]s à la recherche de leurs racines [[musique|musicales]] comme [[Bert Jansch]], [[Pentangle]], [[Fairport Convention]], [[Richard Thompson]], [[Steeleye Span]]. Ce courant accouchera du [[folk rock]] de grande diffusion aux [[États-Unis]] avec des groupes comme [[Eagles|The Eagles]] ou [[Poco]]. En [[Angleterre]], ces [[musicien]]s se heurtent rapidement au [[mouvement punk|punk]], et, frappés de ringardise, leurs disques disparaissent dans les bacs [[world music|world]], [[musique celtique]], voire [[New age (musique)|new age]]. |

|||

==== Psychédélisme ==== |

|||

{{Article détaillé|psychédélisme}} |

|||

[[Fichier:Peace and love.jpg|thumb|Symbole de ''{{langue|en|[[Campagne pour le désarmement nucléaire|Ban the Bomb]]}}'', vulgarisé plus tard par l'expression ''{{langue|en|[[Peace and love]]}}'']] |

|||

À partir du milieu des [[années 1960]], la consommation de [[psychotrope]]s (en particulier le [[LSD]]), marque le début de la [[créativité|création artistique]] sous emprise. Alors que l'[[acid rock]] naît sur la côte ouest des [[États-Unis]] avec le [[Grateful Dead]], le [[psychédélisme]] fait également son apparition au [[Royaume-Uni]] à travers les premiers concerts de [[Pink Floyd]], la formation de [[Cream]] ou encore l'album ''[[Revolver (album des Beatles)|Revolver]]'' des [[The Beatles|Beatles]]. Mais c'est avec l'album ''[[Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (album)|Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band]]'' de ces derniers que cette influence devient manifeste pour le grand public. Cette tendance favorise le retour en force des groupes américains tels que [[The Byrds]], [[The Doors]] ou [[Jefferson Airplane]]. Mais le Royaume-Uni reste le pays du rock. De nouveaux courants voient le jour avec notamment le [[rock progressif]] de [[King Crimson]], [[Emerson, Lake and Palmer]], Pink Floyd, [[Genesis (groupe)|Genesis]], [[Van der Graaf Generator|Van Der Graaf Generator]] ou [[Yes]] qui introduit des éléments issus du [[jazz]] et de la [[musique classique]] comme des morceaux longs, des structures alambiquées et des techniques de composition complexes, ou le hard rock et le [[heavy metal]] dont les prémices se font sentir dès [[1966]] à travers les riff de guitare saturés de [[Cream]] ou [[Jimi Hendrix]], et qui naitra véritablement avec [[Led Zeppelin]], [[Deep Purple]], [[Black Sabbath]] ou encore [[Blue Cheer]]. |

|||

Le rock de la fin des années 1960 se politise et le ''[[Flower Power]]'' est l'expression [[pacifisme|pacifique]] du rock planant qui caractérise le passage entre l'album ''[[Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (album)|Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band]]'' des Beatles en [[1967]] et les premiers [[riff (musique)|riffs]] [[mouvement punk|punk]] de [[1975]]. Le passage aux [[années 1970]] est marqué par la mort prématurée de nombreuses [[Vedette (personnalité)|stars]] du rock, comme [[Jimi Hendrix]] (Jimi Hendrix Experience), [[Brian Jones (musicien)|Brian Jones]] (Rolling Stones), [[Janis Joplin]] ou encore [[Jim Morrison]] ([[The Doors]]), tous âgés de 27 ans lors de leur mort. |

|||

Le [[psychédélisme]] est un style qui englobe donc des [[groupe musical|groupes]] variés qui ont un certain sens de l'expérimentation. Ainsi même des [[groupe musical|groupes]] comme [[The Velvet Underground]] peuvent parfois être qualifié de [[psychédélisme|psychédéliste]]. On distinguera alors le psychédélisme fondé sur le ''Flower Power'' d'un psychédélisme plus sombre et/ou [[culture underground|underground]]. Par là même, on peut citer le rock psychédélique d’[[Hawkwind]] ou encore le krautrock d’[[Amon Düül|Amon Düül II]], fervents de voyages nocturnes et fantomatiques. |

|||

==== Garage rock et pub rock ==== |

|||

{{Article détaillé|Garage rock|Pub rock}} |

|||

En 1965, le groupe américain [[The Sonics]] sort son premier album, ''Here Are the Sonics'', initiant le rock garage et pré-punk des [[Stooges]] d'[[Iggy Pop]] ou du [[MC5]], et provoquant, par ricochet, une explosion de groupes en Grande-Bretagne, avec un sous-genre qui sera appelé [[pub rock]] au début des années [[1970]], notamment [[Dr. Feelgood (groupe)|Dr. Feelgood]]. |

|||

En [[1972]], le guitariste [[Lenny Kaye]], futur membre du [[Patti Smith|Patti Smith Group]], crée la compilation ''[[Nuggets (compilations)|Nuggets]]'' (« Pépites » en français), qui regroupe les perles du rock garage entre 1965 et 1967, dont des groupes comme [[The Seeds]], [[The Electric Prunes]], [[The Strangeloves]] ou [[13th Floor Elevators]], l'ensemble sur un double album de 27 titres. Ce disque eut une influence extraordinaire sur la génération à venir, au point de voir publiée une suite aussi riche, avec ''Nuggets 2'' et ''Children Of Nuggets''. D'autres groupes s'inscrivent dans cette veine, comme [[The Stooges]], [[MC5]], [[The Cramps]], et bien plus tard, dans les années 2000 [[The White Stripes]], [[The Libertines]] ou [[The Hives]]. |

|||

==== Jazz fusion ==== |

|||

{{Article détaillé|Jazz fusion}} |

|||

Depuis la fin des années 1960, un nouveau style de jazz apparaît : le jazz fusion. Popularisé par l'album ''[[Hot Rats]]'' de [[Frank Zappa]], ce style connait un grand succès et beaucoup de groupes passent par une face jazz fusion, parmi lesquels [[Santana (groupe)|Santana]] avec les albums ''[[Caravanserai]]'' et ''[[Borboletta]]'', [[Al Di Meola]] sur l'album ''[[Elegant Gypsy]]'', [[John Mayall]] et d'autres musiciens célèbres. |

|||

Le jazz fusion connaît aussi des artistes à part entière comme [[Miles Davis]], [[Pat Metheny]], [[Steely Dan]], [[Weather Report]], [[Chick Corea]]. Un courant de ce que l'on appelait à l'époque le « free jazz rock » sera créé plus tard avec [[Last Exit (groupe)|Last Exit]]. Son nom se transformera au fil du temps en « [[free rock]] ». |

|||

==== Avènement du hard rock ==== |

|||

{{Article détaillé|Hard rock}} |

|||

[[Fichier:ACDC-Hughes-long ago.jpg|thumb|left|[[AC/DC]] à [[Belfast]] en 1979 avec Angus Young à gauche et Bon Scott à droite.]] |

|||

Au cours des années 1960, des groupes de rock britanniques tels que [[Cream]], [[The Rolling Stones]], [[The Beatles]], [[The Yardbirds]], [[The Who]] et [[The Kinks]] modifièrent le rock 'n' roll, ajoutant un son puissant, des lourds riffs de guitare, une batterie imposante et des voix fortes. Ce nouveau son posa les bases du hard rock. Dans le même temps, [[Jimi Hendrix]] produisit une forme de blues influencée par le [[rock psychédélique]], combinée avec des éléments de [[jazz]] et de rock 'n' roll, créant un genre unique. Il fut l'un des premiers guitaristes à expérimenter des effets de guitare comme le phasing, le feedback et la [[Distorsion (musique)|distorsion]], avec [[Dave Davies]] des Kinks, [[Pete Townshend]] des Who, [[Eric Clapton]] de Cream, et [[Jeff Beck]] des Yardbirds. |

|||

Le hard rock émergea à la fin des années 1960 avec les groupes britanniques [[Led Zeppelin]], [[Deep Purple]] et le [[heavy metal traditionnel]] avec [[Black Sabbath]] (groupe britannique également), qui mélangeaient la musique des premiers groupes de rock britanniques avec des formes dures de [[blues rock]] et d'[[acid rock]]. |

|||

À cette époque, [[hard rock]] et [[heavy metal]] étaient alors synonymes (aux États-Unis et au Royaume-Uni, on parlait plus de « heavy metal » alors qu'en France, le grand public utilisait l'expression « hard rock », « heavy metal » étant utilisé uniquement par les spécialistes). Ce n'est qu'au cours des [[années 1980]] qu'on distingua les deux expressions. L'expression « heavy metal » est en effet redéfinie par le [[journaliste]] [[Lester Bangs]] du magazine ''[[Creem]]'' et se caractérise principalement par une distanciation de ses racines blues et des rythmiques lourdes et puissantes. Néanmoins, la frontière entre le heavy metal traditionnel et le hard rock reste floue. |

|||

Durant les années 1970, des groupes comme [[AC/DC]], [[Thin Lizzy]], [[Aerosmith]], [[Alice Cooper]], [[Kiss (groupe américain)|Kiss]], [[Scorpions]], [[Van Halen]], [[Queen]], [[Motörhead]] et [[Judas Priest]] apparaissent. |

|||

{{clr|left}} |

|||

=== Années 1970 === |

|||

==== Rock et glam ==== |

|||

{{Article détaillé|Glam rock}} |

|||

[[Fichier:Queen 1984 0009.jpg|thumb|upright=0.6|[[Freddie Mercury]], chanteur du groupe [[Queen]].]] |

|||

Les [[années 1970]] voient la disparition progressive du [[psychédélisme]] et la fin du rêve [[hippie]]. Cette désillusion, associée à une marchandisation exponentielle de la musique donne naissance à un courant embrassant les contradictions de son époque en proposant une image [[:wikt:glamour|glamour]] et [[décadence|décadente]] : le [[glam rock]]. Sous le [[strass]] et les [[:wikt:paillette|paillette]]s de leurs costumes [[androgynie|androgynes]], [[David Bowie]], [[T. Rex]], [[Sweet (groupe)|Sweet]], [[Roxy Music]], [[The New York Dolls]], [[Elton John]], [[Gary Glitter]], [[Slade]] ou même [[Queen]] proposent un rock théâtral et [[baroque]], marquant également un retour à la spontanéité du rock 'n' roll, avec des morceaux plus courts et rapides que ceux du rock psychédélique. Facilement dansable, le glam rock aura beaucoup de succès dans les palmarès avec des titres comme ''Bang a Gong (Get It On)'' de [[T. Rex]] ou ''Rock N'Roll (Part 1)'' de [[Gary Glitter]] entre autres et influencera fortement le [[mouvement punk]]. Queen en reprendra, au départ du moins, le look et les costumes androgynes, mais y mélangera musicalement du [[hard rock]], du [[rock progressif]] puis du [[funk]], de la [[Pop (musique)|pop]] et du [[disco]]. |

|||

==== Révolution punk et conséquences ==== |

|||

{{Article détaillé|Mouvement punk|Punk rock}} |

|||

Les racines musicales du [[mouvement punk]] remontent aux [[années 1960]] avec le genre [[Garage rock|garage]] ([[The Stooges]], [[MC5]]), suivi par la scène new-yorkaise du milieu des [[années 1970]] comprenant notamment le groupe de [[glam rock]] [[The New York Dolls]], et surtout [[Patti Smith]], sous l'influence de [[Bob Dylan]] et de [[Lou Reed]], grand inspirateur du côté sombre de la musique punk. On retrouve également ce que certains considèrent comme les premières traces de punk sur l'album [[Nadir's Big Chance]] de [[Peter Hammill]] sorti en 1974. [[Ramones|The Ramones]] sortent en 1976 un premier album de rock rapide qui est considéré par la plupart des autres comme le premier album de [[punk rock]]. Issu de la scène du [[CBGB]], ce groupe provoqua une révolution dans la musique, influençant entre autres la vague [[mouvement punk|punk]] au Royaume-Uni, ainsi que la vague du rock métal qui comprenait des groupes héritiers de [[Deep Purple]] comme [[Motörhead]] et de nombreux autres. Cette scène comporte d'ailleurs de nombreux artistes différents musicalement, moins homogènes que la scène punk anglaise. |

|||

Le mouvement punk prend son envol au [[Royaume-Uni]] à partir de [[1976]] avec des groupes comme les [[Sex Pistols]], et leur titre ''[[God Save the Queen (chanson)|God Save the Queen]]'', ou [[The Clash]]. Ces groupes ont été directement influencés par le premier album des Ramones ainsi que par un de leurs concerts au [[Royaume-Uni]] en été [[1975]] auquel la majorité des membres de ces deux groupes ont assisté avant de faire de la musique, de même que le futur [[Captain Sensible]] de [[The Damned (groupe)|The Damned]]. [[John Lydon]] déclare dans une interview qu'il a été influencé par les intonations vocales de [[Peter Hammill]]. Le mouvement punk s'oppose clairement en réaction au rock des années 1970 qui n'autorise les enregistrements qu'aux virtuoses en recherchant un jeu et un son de plus en plus raffinés. Ainsi, un des messages punks est d'encourager tout groupe souhaitant faire de la musique à passer à l'acte, sans attendre de maîtriser la technique et de posséder de gros moyens. Les punks ouvrent ainsi les portes des studios d'enregistrement à d'innombrables groupes, depuis [[The Police]] jusqu'à [[U2]]. |

|||

Le second message des punks est social et politique. D'abord, c'est un renversement général et une inversion esthétique et morale de toutes les valeurs de la [[soixante-huitard|génération de 68]] et du [[festival de Woodstock]] qui se trouve qualifiées de [[baba cool]]. L'unisexe est abandonné pour un costume résolument sexiste en réinvestissant les symboliques des militaires et des prostituées. Les tons clairs et colorés à motifs fleuris, les tissus et les teintures naturelles sont remplacés par des couleurs violentes et des textures artificielles. La musique est à l'unisson de la mode : le son est artificiel, sale, avec des assonances et des arythmies. Du point de vue politique, c'est l'affirmation de la fin de l'idéologie du progrès indéfini, du présent qu'il faut sacrifier aux utopies politiques et aux lendemains qui chantent : ''{{langue|en|No future}}''. Les Britanniques enterrent leur statut de grande puissance (''{{langue|en|Anarchy In The UK}}'' ou ''{{langue|en|God Save The Queen}}'' des Sex Pistols où on entend : {{citation|''God save the Queen, She's no human being, Here's no future in England''}}… ou encore {{citation|''I'm so bored with the USA''}} du [[The Clash (album)|premier album]] des Clash. |

|||

Les [[États-Unis]] avaient résisté plus de dix-huit mois à la [[beatlemania]], ils tiendront bon pendant plus de vingt ans face à la vague punk. Si l'ouverture des studios a bien lieu aux [[États-Unis]], elle est moins flagrante qu'en [[Europe]]. Musicalement, les tenants d'un rock dit « moderne » se revendiquent toutefois ouvertement comme des enfants du punk. Mais de grandes figures du rock américain des {{nobr|années 1970}}, tels [[Bruce Springsteen]] se réfèrent davantage au rock et à la soul des années 50 et au folk des années 60 plutôt qu'au punk qui leur est contemporain. Il faut attendre les [[années 1980]] pour que les États-Unis voient se former des groupes comme les [[Pixies]], les [[Red Hot Chili Peppers]], les groupes de [[Mike Patton]] tels que [[Mr. Bungle]] ou [[Faith No More]], et le mouvement [[grunge]] de la côte ouest américaine pour percevoir un écho punk dans la musique américaine grand public, cicatrisant efficacement les plaies d'un rock divisé depuis plus de dix ans en deux camps : ''{{langue|en|Classic}}'' et ''{{langue|en|Modern}}''. Ce débat est essentiellement américain, car en Europe les modernistes ont gagné la partie dès le début des [[années 1980]]. |

|||

=== Années 1980 === |

=== Années 1980 === |

||

==== Heavy metal ==== |

|||

{{Article détaillé|Heavy metal}} |

|||

Désormais adulte, le rock s’est installé au cours des [[années 1970]] dans un rythme de croisière que les [[punk rock|punks]] [[Angleterre|anglais]] ont fait voler en éclats. Les [[années 1980]] s’ouvrent donc sur la promesse — rapidement déçue — d’un recommencement. Les années 1980 révèlent le brassage de plusieurs [[genre musical|genres]] qui se dissocieront vite de la représentation rock antérieure, mais elle comporte également bon nombre d'artistes qui feront vivre le rock, tout en le faisant évoluer. |

|||

Alors que la branche du [[hard rock]] se « [[heavy metal|métallise]] », radicalisant son discours sous une avalanche de [[décibel]]s, une accélération effrénée du [[tempo]] et une saturation qui repousse les limites de l'audible, le courant majeur s'assagit et se rapproche de plus en plus de la [[pop (musique)|pop]]. [[Dire Straits]] incarne ce rock serein, aux [[guitare]]s d'orfèvres et aux textes ciselés mais dont la fièvre est retombée, ou bien encore les irrévérencieux [[The Smiths]], conduits par le parolier [[Morrissey]] (même si celui-ci continue d'écrire des textes engagés, sa voix ramène à des sonorités [[pop (musique)|pop]]). |

|||

==== Rock indépendant ==== |

|||

{{Article détaillé|Rock indépendant}} |

|||

Si quelques-uns dont [[U2]] ou [[R.E.M.]] tentent de raviver une démarche engagée, c'est plutôt aux frontières du rock, comme dans le métissage avec le [[funk]] de [[Michael Jackson]] ou de [[Prince (musicien)|Prince]] que l'exploration musicale se poursuit, alors mise en avant par la chaîne musicale [[Music Television|MTV]]. C'est avec l'émergence de cette dernière que le [[rock indépendant]] (ou [[rock alternatif]]) va prendre de l'ampleur. Celui-ci est représenté par des groupes comme [[Sonic Youth]] ou [[Pixies]], et englobe de nombreux autres groupes [[Pop (musique)|pop]], électroniques, [[Musique industrielle|industriels]] ou [[Garage rock|garage]] puis [[shoegazing]], et aussi des groupes issus du [[post-punk]], qui poursuivent leurs carrières. |

|||

En marge du rock, ce vent de liberté profite aux [[musique électronique|musiques électroniques]], contraintes depuis leur émergence aux [[États-Unis]] puis en [[Angleterre]] (de la [[techno]] à l’[[acid house]]) de s’épanouir dans la clandestinité. Dans la deuxième moitié des années 1980, le heavy metal fera un retour en force sous la forme du [[glam metal]] à partir de Los Angeles et s'imposera comme le style le plus populaire au monde vers 1986. L'année suivante, il domine 80 % des palmarès américains avec des groupes comme [[Kiss (groupe américain)|Kiss]], [[Mötley Crüe]], [[Def Leppard]], [[Poison (groupe)|Poison]], [[Ratt]] et [[Bon Jovi]]. Alors que les groupes de Los Angeles prennent d'assaut les palmarès, certains groupes vont revenir à la base de la musique metal en proposant un son plus violent et agressif et en mettant l'accent sur la rapidité d'exécution, comme [[Metallica]], [[Slayer]], [[Anthrax (groupe)|Anthrax]] ou encore [[Megadeth]]. |

|||

==== Néo-classique ==== |

|||

{{Article détaillé|Metal néo-classique}} |

|||

Né dans le milieu des années 1980, le néo-classique est une nouvelle forme de musique qui mélange des riffs heavy metal et des compositions virant dans le classique. Le précurseur du mouvement fut [[Yngwie Malmsteen]] avec l'album ''Rising Force''. Le style est particulièrement complexe car il requiert une certaine virtuosité à la guitare. Il est pratiqué par des guitaristes comme [[Patrick Rondat]], [[Michael Angelo Batio]], Axel Rudi Pell, [[Jason Becker]] ou [[Randy Rhoads]]. |

|||

==== Post-punk, new wave et electro ==== |

|||

{{Article détaillé|Post-punk|New wave|Electro}} |

|||

Dès la fin des [[années 1970]], une partie du [[mouvement punk]] évolue vers une production en [[studio d'enregistrement|studio]] plus aboutie, une attention plus affirmée à la qualité des textes et une volonté générale plus orientée vers l'expérimentation. Les premiers à profiler le genre [[post-punk]] sont [[Wire (groupe)|Wire]], [[Devo]] ou [[Siouxsie and the Banshees]], des [[artiste]]s qui accordent une place prépondérante au [[studio d'enregistrement]] et qui se démarquent immédiatement du [[punk rock|punk]], conservant son aspect [[brutalité|brutal]] tout en créant des structures plus variées et, souvent, plus sombres. |

|||

L'expression « [[new wave]] » apparaît alors pour désigner cette [[musique]] plus sophistiquée qui met progressivement à profit les progrès des [[synthétiseur]]s en contrepoint de [[guitare]]s éthérées et de [[guitare basse|guitares basses]] pesantes. L'expression « new wave » reste cependant générique, englobant aussi bien la [[pop (musique)|pop]] des [[années 1980]] et la [[cold wave]] de [[Joy Division]] (avec l'album [[Closer (album de Joy Division)|Closer]] en [[1980]], suivi de [[The Jesus And Mary Chain]] ou [[The Cure]] que le rock mâtiné de [[reggae]] de [[The Police]]. |

|||

Contrairement à la new wave, l'emploi du terme [[post-punk]] se limite aux albums issus de la période allant de 1978 à environ 1982. Dans la lignée de [[Kraftwerk]], un courant [[electro]] (la [[synthpop]]) apparaît avec [[Depeche Mode]], mais aussi la [[House music|house]] amenée par [[New Order]]. Les [[synthétiseur]]s remplacent progressivement les [[guitare]]s. Cette démarche représentera plus tard l'un des fondements de la musique [[techno]]. |

|||

=== Années 1990 === |

|||

==== Mouvement américain ==== |

|||

Le tournant des [[années 1990]] est amorcé par la scène bruitiste [[États-Unis|américaine]]. Sur la côte est, [[Sonic Youth]] puis les [[Pixies]] mêlent un sens aigu de la [[:wikt:mélodie|mélodie]] issue de la [[pop (musique)|musique pop]] avec une véritable rage rock 'n' roll. Au même moment, les [[The Smashing Pumpkins|Smashing Pumpkins]] apparaissent sur la scène et influencent toute une génération de [[guitare|guitaristes]]. |

|||

==== Rock alternatif ==== |

|||

{{Article détaillé|Rock alternatif}} |

|||

Les années 1990 sont particulièrement riches en ce qui concerne cette scène grâce à des groupes comme [[Marilyn Manson (groupe)|Marilyn Manson]], [[Jane's Addiction]], [[The Wallflowers]], [[Red Hot Chili Peppers]], [[Faith No More]], [[The Smashing Pumpkins]], [[Muse (groupe)|Muse]], [[R.E.M.]], [[Placebo (groupe)|Placebo]], [[Radiohead]], [[Pixies]] ou encore [[Nine Inch Nails]]. Ces groupes tous très différents participent au renouvellement du rock. |

|||

==== Grunge ==== |

|||

{{Article détaillé|Grunge}} |

|||

Avec [[Nirvana (groupe)|Nirvana]] et leur album [[Bleach (album)|Bleach]], les [[Pixies]] ont annoncé le futur mouvement grunge en [[1989]], avec entre autres les morceaux ''Where is my Mind'' et ''Monkey Goes to Heaven''. La secousse devient vraiment sensible quand elle prend la forme du mouvement [[grunge]] à [[Seattle]], porté par les événements de la [[guerre du Golfe]] et la critique du niveau de vie médiocre de la classe moyenne américaine. Les groupes importants de ce mouvement sont notamment [[Green River (groupe)|Green River]] et [[Melvins]] comme précurseurs et [[Nirvana (groupe)|Nirvana]] comme chef de file, mais aussi [[Soundgarden]], [[Pearl Jam]], [[Sonic Youth]], [[Alice in Chains]], [[Screaming Trees]], [[Mudhoney]], [[Hole (groupe)|Hole]] et [[Stone Temple Pilots]]. |

|||

==== Fusions ==== |

|||

{{Article détaillé|Fusion de genres musicaux}} |

|||

Parallèlement, le rock commence à intégrer des apports du [[hip-hop]], du [[funk]], du [[mouvement punk|punk]], du [[heavy metal|metal]] ou d'autres styles musicaux et les [[Fusion (rock)|fusions]] se font enfin entendre. [[Aerosmith]] avec [[Run–D.M.C.]] sur le remix de ''[[Walk This Way]]'' ouvrent la voie, suivis par [[Fishbone]], [[Living Colour]], [[Urban Dance Squad]], [[Body Count (groupe)|Body Count]] et les principales références [[Rage Against the Machine]] suivi de [[System of a Down]] comme héritier, [[Red Hot Chili Peppers]], ou les premiers albums d'[[Incubus (groupe)|Incubus]]. |

|||

==== Pop anglaise ==== |

|||

Au Royaume-Uni, durant toutes les années 1990, [[Blur]], [[Oasis (groupe)|Oasis]] et [[The Verve]] semblent se partager le paysage grand public entre pop et rock, donnant naissance à une vague dite ''{{langue|en|[[britpop]]}}''. Dans un genre plus expérimental [[Radiohead]] est un des groupes majeurs des années 1990. |

|||

=== Années 2000 === |

|||

Au début des années 2000, on assiste au retour d'un son plus ''roots'' directement inspiré du rock garage des années 1960, de la pop des [[The Velvet Underground|Velvet Underground]], du punk rock des années 1970 et de la new-wave et du post-punk des années 1980. Parmi les groupes majeurs de cette vague on peut citer [[The White Stripes]], [[The Strokes]], [[The Vines]], [[Arctic Monkeys]], [[The Libertines]], [[Black Rebel Motorcycle Club]], [[Bloc Party]], [[Franz Ferdinand]], [[Interpol (groupe)|Interpol]], [[The Kills]], [[The Killers]], [[Yeah Yeah Yeahs|The Yeah Yeah Yeahs]]. L'irruption de [[The Strokes]], en particulier, marque le début de cette [[Nouvelle Vague]]. Ces New-Yorkais ont un son proche des [[The Velvet Underground|Velvet Underground]], avec beaucoup de dynamisme et de modernité ; ils ont une influence sur d'autres groupes, notamment britanniques, comme les [[Arctic Monkeys]] ([[rock indépendant]]). |

|||

Au même moment, aux États-Unis, des groupes labellisés [[emo]] (mélange de punk, de new wave et pop) comme [[AFI (groupe)|AFI]] ou [[My Chemical Romance]] connaissent un grand succès commercial. L'[[emo]]core et le [[metalcore]], deux variantes plus proches du metal et du punk hardcore, représentent la face la moins commerciale et la plus dure de l'emo. |

|||

D'autres groupes plus [[rock indépendant]] comme [[TV on the Radio]], [[Liars]], [[!!!]], [[LCD Soundsystem]] ou [[The Rapture]] proposent un nouveau son qui mélange (post-)punk, funk, dance, post-rock. En réponse à ce son [[dance-punk]], la new rave se développe en Grande-Bretagne avec des groupes comme [[The Klaxons]], [[Late of the Pier]], [[Trash Fashion]], [[Shitdisco]] ou [[Hadouken!]] ; la frontière entre rock et musique dance devient de plus en plus ténue. En effet, certains ne considèrent pas ces groupes comme des groupes de rock. [[Crystal Castles (groupe)|Crystal Castles]] et [[Justice (groupe)|Justice]] font également partie de cette vague indie dance bien que leur musique soit plus électro que rock. |

|||

Aux États-Unis, dans la deuxième moitié des années 2000, une nouvelle vague de groupes plus ''lo-fi'', avec un son plus ''noisy'' et plus abrasif surgit avec des groupes comme [[The Black Keys]], [[The Black Lips]], [[Jay Reatard]] ou encore [[Wavves]]. Cette tendance se poursuivra dans les années 2010. |

|||

Le folk connaît de grandes heures avec des groupes ou des artistes comme [[Animal Collective]], [[Local Natives]], [[Sufjan Stevens]], [[Akron/Family]] ou [[Joanna Newsom]]. D'autres groupes comme [[Two Gallants]] mêlent énergie punk et folk intimiste. |

|||

=== Années 2010 === |

|||

Les groupes de la vague garage se séparent (The White Stripes, The Libertines), ne rencontrent plus autant de succès que dans les années 2000 (The Strokes) ou sont en pause. [[Black Rebel Motorcycle Club]] est un des derniers toujours en activité. Mais face à l'hégémonie de l'électro (la pop et le hip hop ont envahi les dance floors), le rock s'efface et redevient ''underground''. |

|||

Une nouvelle tendance se dessine depuis la deuxième moitié des années 2000 et se confirme début 2010 : ces groupes semblent plutôt inspirés par le son indie des années 1980/1990 ([[Pixies|The Pixies]], [[My Bloody Valentine]], [[Sonic Youth]], [[The Jesus and Mary Chain]], [[Nirvana (groupe)|Nirvana]] ou encore [[Weezer]]), dont [[No Age]], [[Cloud Nothings]], Male Bonding, [[Wavves]], [[Dum Dum Girls]], [[Best Coast]], [[Girls (groupe)|Girls]] ou [[Yuck]]. [[Japandroids]] semble plutôt inspiré par le rock indépendant des années 1990, le [[grunge]] et le post-hardcore. |

|||

Depuis la fin des [[années 2000]], le rock avec chant braillard, directement inspiré du punk ou du hardcore punk faits son retour avec des groupes comme [[Pissed Jeans]], Fucked Up ou encore [[Titus Andronicus (groupe)|Titus Andronicus]]. Ces groupes semblent reprendre le flambeau des punks des années 1970 et 1980. |

|||

=== Années 2020 === |

|||

{{référence nécessaire|Les frontières entre les genres musicaux sont de moins en moins évidentes. De nouveaux groupes mélangeant le punk, la musique industrielle, le hip hop et la noise comme Death Grips, Clipping, H9rr9r ou JPEGMAFIA connaissent un succès grandissant parmi les amateurs de musique rock}}. |

|||

{{référence nécessaire|Le son des années 1970 revient à la mode avec des groupes comme Greta van Fleet, qui s'inspire largement de Led Zeppelin ou encore Starcrawler qui mêle la lourdeur de Black Sabbath à l'urgence pop-punk de The Runaways|date=16 août 2020}}. |

|||

Au Royaume-Uni , on assiste à un retour des sonorités punk et post-punk avec des groupes comme les Sleaford Mods, Idles, Shames, Fontaines DC, Life ou Slaves<ref>{{Lien web|langue=fr-FR|titre=Avec IDLES et LIFE, le punk et la contestation sont de retour au Royaume-Uni|url=https://www.lesinrocks.com/2019/11/25/musique/musique/idles-amp-life-rencontre-au-sommet-du-punk-uk/|site=Les Inrocks|date=2019-11-25|consulté le=2020-03-30}}.</ref> |

|||

Selon ''[[Rolling Stone]]'', en 2022, {{citation|le rock et la pop ne sont plus une [[culture]], mais une éphéméride sans cesse actualisée}}<ref name="RS9">{{Article |langue= fr |auteur1= Bruno Patino |titre= ''80 au compteur'' |périodique= ''[[Rolling Stone]]''|volume= |numéro= 145 |date= Septembre 2022 |pages= 9|issn= 1764-1071}}.</ref>. Le magazine explique ce phénomène par le fait que plusieurs musiciens iconiques du rock comme [[Bob Dylan]], [[Paul McCartney]] ou [[Brian Wilson]] ont atteint l'âge de quatre-vingt ans. {{citation|Fêter un anniversaire, c'est une façon de se rassurer. De donner de la valeur aux années accumulées alors qu'on n'est plus sûrs de rien}}, selon le périodique<ref name="RS9"/>. |

|||

== Caractéristiques == |

|||

[[Fichier:Rhcp-live-pinkpop05.jpg|vignette|left|Le groupe [[Red Hot Chili Peppers]] en 2006. Il s'agit d'une formation classique en quartet : un [[bassiste]], un chanteur, un [[batteur]] à l'arrière-scène, et un [[Guitare solo|guitariste solo]].]] |

|||

Le son caractéristique du rock est généralement centré autour de la [[guitare électrique]] [[Amplificateur pour guitare électrique|amplifiée]], qui fit son apparition dans sa forme moderne dans les années 1950, avec l'avènement du [[Rock 'n' roll|rock'n'roll]]<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=J. M. Curtis|titre=Rock Eras : Interpretations of Music and Society, 1954–1984|lieu=Madison, WI|éditeur=Popular Press|année=1987|passage=68–73|isbn=0-87972-369-6}}.</ref>. Dans une formation de rock classique, le son de la guitare est accompagné par une [[guitare basse]] électrique - également utilisée dans le jazz à la même époque{{sfn|Shepherd|2003|p=56}} - et une [[Batterie (instrument)|batterie]] associant [[Instrument de percussion|percussions]], [[Tambour (instrument)|tambours]] et [[cymbale]]s{{sfn|Shepherd|2003|p=361}}. Ce trio d'instruments a souvent été complété par d'autres instruments tels que le [[piano]], l'[[orgue Hammond]] ou le [[synthétiseur]]<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=P. Théberge|titre=Any Sound you can Imagine|sous-titre=Making Music/Consuming Technology|lieu=Middletown, CT|éditeur=Wesleyan University Press|année=1997|passage=69–70|isbn=0-8195-6309-9}}.</ref>. L'instrumentation la plus courante provient de celle du blues, avec une [[guitare solo]], une [[guitare rythmique]], une basse en fond, et la batterie<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=Michael Campbell|auteur2=James Brody|titre=Rock and Roll|sous-titre=An Introduction|éditeur=|année=|passage=80-81|isbn=|lire en ligne=https://books.google.co.uk/books?id=RK-JmVbv4OIC&pg=PA80}}.</ref>. Le groupe de rock standard, sur le modèle des [[The Beatles|Beatles]], est ainsi un quartette comprenant un chanteur (qui peut également jouer d'un instrument), un ou deux guitaristes, un bassiste et un batteur{{sfn|Shepherd|2003|p=56}}. Le nombre de membres varie généralement de trois (« [[power trio]] ») à cinq, mais certaines formations en comptent davantage. |

|||

Sur le plan musicologique, la musique rock est le plus souvent construite à partir de rythmes simples non [[Syncope (musique)|syncopés]], comprenant quatre [[Pulsation (musique)|pulsations]] par [[Mesure (musique)|mesure]], et un battement répétitif à la [[caisse claire]] toutes les deux mesures<ref name=":0">{{Ouvrage|langue=en|auteur1=C. Ammer|titre=The Facts on File Dictionary of Music|lieu=New York|éditeur=Infobase|date=2004 (4e éd.)|passage=251-252|isbn=0-8160-5266-2}}.</ref>. Les mélodies sont fréquemment dérivées de modes plus anciens, tels que les [[Mode dorien|modes dorien]] et [[Mode mixolydien|mixolydien]], ainsi que des [[Mode majeur|modes majeur]] et [[Mode mineur|mineur]]. Les [[Harmonie tonale|harmonies]] utilisées comprennent notamment l'[[Accord de trois notes|accord à trois notes]], la [[Quarte (musique)|quarte juste]], la [[quinte]] et des progressions harmoniques dissonantes<ref name=":0" />. La structure des chansons, de l'origine du rock au milieu des années 1960<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=Michael Campbell|auteur2=James Brody|titre=Rock and Roll|sous-titre=An Introduction|éditeur=|année=2007|passage=117|isbn=}}.</ref>, reprenait presque exclusivement celle du [[blues]] et de la [[Musique folk|folk]] (couplets-refrain), mais les artistes se sont peu à peu écartés de ce modèle<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=J. Covach, "From craft to art: formal structure in the music of the Beatles", in K. Womack et Todd F. Davis,|titre=Reading the Beatles : Cultural Studies, Literary Criticism, and the Fab Four|lieu=New York|éditeur=SUNY Press|année=2006|passage=40|isbn=0-7914-6715-5}}.</ref>, à commencer par les représentants du [[rock progressif]] des années 1970. En raison de son histoire riche et de sa propension à incorporer des éléments d'autres genres artistiques et musicaux, la critique musicale l'a défini comme un genre éclectique et disparate<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=T. Gracyk|titre=Rhythm and Noise|sous-titre=an Aesthetics of Rock|lieu=Londres|éditeur=I. B. Tauris|année=1996|passage=xi|isbn=1-86064-090-7}}.</ref>. Le musicologue Peter Wicke a ainsi déclaré qu'il est {{Citation|impossible de faire entrer le rock dans une catégorie musicale strictement délimitée}}<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=Peter Wicke|titre=Rock Music|sous-titre=Culture, Aesthetics and Sociology|lieu=Cambridge|éditeur=[[Cambridge University Press]]|année=1990|passage=p.x|isbn=0-521-39914-9}}.</ref>. |

|||

[[Image:Characteristic rock drum pattern.png|thumb|Un motif de batterie en quatre pulsations par mesure (4/4), très courant dans le rock. {{Prononciation|Simple duple drum pattern.mid|Jouer}}]] |

|||

À la différence de la plupart des autres genres de [[musique populaire]], les paroles des chansons de rock abordent des thématiques autres que l'amour : l'engagement politique et social, les mœurs, la révolte contre les pouvoirs établis (« [[establishment]] »), l'usage de drogues et la sexualité<ref name=":0" />. Ces sujets proviennent notamment de la musique de rue new-yorkaise ([[Tin Pan Alley]]), de la folk et du rhythm and blues<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=B. A. Farber|titre=Rock 'n' roll Wisdom : What Psychologically Astute Lyrics Teach About Life and Love|lieu=Westport, CT|éditeur=Greenwood|année=2007|pages totales=190|passage=pp. xxvi-xxviii|isbn=978-0-275-99164-7|isbn2=0-275-99164-4|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=JeB23DDS_sAC&printsec=frontcover}}.</ref>. Le critique musical [[Robert Christgau]] qualifie les paroles de chansons de rock de « moyen de communication ''cool'' », avec une diction simple et des refrains martelés, prompts à véhiculer divers messages<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=[[Robert Christgau]]|titre=Rock & Roll Is Here to Stay|sous-titre=An Anthology|éditeur=[[W. W. Norton & Company]]|date=octobre 2000|passage=pp. 564–5, 567|isbn=0-393-04700-8|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=pJaU7NnALYYC&pg=PA562}}.</ref>. Le contenu de ces textes, quant à lui, reflète les aspirations et les préoccupations des artistes de rock, principalement des hommes blancs issus de la [[classe moyenne]]<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=C. McDonald|titre=Rush, Rock Music and the Middle Class|sous-titre=Dreaming in Middletown|lieu=Bloomington, Indiana|éditeur=[[Indiana University Press]]|année=2009|pages totales=255|passage=pp. 108–9|isbn=978-0-253-35408-2|isbn2=0-253-35408-0}}.</ref>. En 1972, Christgau écrivait que, malgré quelques exceptions, {{Citation|le rock impliquait généralement une identification à la sexualité masculine et à une forme d'agressivité}}. |

|||

Depuis que le terme de « rock » a été préféré à celui de « rock'n'roll » à la fin des années 1960, le genre a souvent été comparé et associé à la [[Pop (musique)|musique pop]], avec laquelle il partage plusieurs caractéristiques. Toutefois, le rock se distingue de la pop par une créativité et une musicalité accrue ; une attention particulière portée à la performance en [[concert]] ; des thématiques plus sérieuses ; et une volonté d'authenticité qui résulte souvent d'une connaissance de l'histoire du genre<ref name=":1">{{Ouvrage|langue=en|auteur1=T. Warner|titre=Pop Music : Technology and Creativity : Trevor Horn and the Digital Revolution|lieu=Aldershot|éditeur=Ashgate|année=2003|passage=pp. 3–4|isbn=0-7546-3132-X}}.</ref>. Selon le musicologue [[Simon Frith]], {{Citation|le rock avait quelque chose en plus que n'avaient pas la pop et le rock'n'roll. Les musiciens de rock marient un intérêt pour la performance et la technique avec le concept romantique de l'art vu comme un moyen d'expression, original et authentique}}<ref name=":1" />. Depuis les années 2000, le terme « rock » est parfois utilisé comme un [[terme générique]] incluant la musique pop, mais aussi le [[reggae]], la [[Musique soul|soul]] et le [[Hip-hop|hip hop]], bien que ce dernier lui ait souvent été opposé<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=R. Beebe|auteur2=D. Fulbrook|auteur3=B. Saunder|titre=Rock Over the Edge : Transformations in Popular Music Culture|lieu=Durham|éditeur=[[Duke University Press]]|année=2002|passage=7|isbn=0-8223-2900-X}}.</ref>. |

|||

== Par pays == |

|||

=== International === |

|||