« Chronologie » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications |

Révocation des modifications de 37.170.172.227 (retour à la version précédente de Esprit Fugace) Balise : Révocation manuelle |

||

| (14 versions intermédiaires par 9 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Autre|l'album de Jean-Michel Jarre|Chronologie (album de Jean-Michel Jarre)}} |

|||

{{article non neutre|date=février 2023}} |

{{article non neutre|date=février 2023}} |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | La '''chronologie''' (aussi [[Annales|annale]] |

||

| ⚫ | La '''chronologie''' (aussi appelée [[Annales|annale]] ou [[Chronique (littérature)|chronique]]) est une science qui étudie la succession d'événements dans le temps, afin de dater aussi précisément que possible les événements historiques. Considérée comme une [[Science auxiliaire de l'histoire|discipline auxiliaire]] de l'[[histoire]], la chronologie est une manière d'appréhender l'histoire par les événements. |

||

| ⚫ | Pour cela, elle sélectionne et met en valeur les événements selon le mode de pensée de la zone géo-culturelle étudiée, en particulier en ce qui concerne l'établissement de son « point zéro ». Une chronologie se rapportant à un sujet spécial organise des événements selon leur ordre temporel d'occurrence mais aussi selon l'objectif poursuivi par l'auteur chargé de la dresser. On ne mettra pas en valeur les mêmes événements selon qu'on dresse une chronologie de l'[[Évolution (biologie)|évolution]], une série des [[temps géologiques]] ou la succession [[généalogique]] d'une [[dynastie]] royale. |

||

== Rome antique == |

|||

| ⚫ | Pour cela, elle sélectionne et met en valeur les événements selon le mode de pensée |

||

| ⚫ | Dans l'[[Antiquité]] romaine, le temps est décompté depuis l'année de fondation mythique de la ville de [[Rome antique|Rome]]. Néanmoins, l'ère ''[[Ab Urbe condita|Anno Urbis Conditae]]'', comme l'ère ''Anno Domini'', n'est pas utilisée systématiquement dans l'Antiquité. Elle n'est employée systématiquement pour la première fois que vers l'an 400, par l'historien [[Gallaecia|ibère]] [[Paul Orose|Orosius]]. |

||

== Sphère culturelle chrétienne == |

|||

== Historique == |

|||

Bien que le moine [[Denys le Petit]], vers l'an 500, soit probablement au courant de l'existence de l'ère romaine ''Anno Urbis Conditae'', il ne s'y réfère pas. À Rome, c'est le pape [[Boniface IV]] qui, vers l'an 600, semble être le premier à faire la connexion entre l'ère romaine et l'ère chrétienne dressée par Denys le Petit : AD 1 = AUC 754. |

|||

| ⚫ | Dans les cultures [[judéo-chrétienne]]s, les [[date]]s historiques dans une chronologie absolue se référent à l'[[ère chrétienne]], avant l'an 1582 en relation avec le [[calendrier julien]] et après l'an 1582 en relation avec le [[calendrier grégorien]]. Les termes usuels « [[calendrier]] » et « [[Calendrier#Ère|ère]] » (dans la signification d'un système cohérent d'années calendaires numérotées) correspondent à deux notions complémentaires. |

||

| ⚫ | Dans les cultures [[judéo-chrétienne]]s, les [[date]]s historiques dans une chronologie absolue se référent à l'[[ère chrétienne]], avant l'an 1582 en relation avec le [[calendrier julien]] et après l'an 1582 en relation avec le [[calendrier grégorien]]. Les termes usuels « [[calendrier]] » et « [[Calendrier#Ère|ère]] » (dans la signification d'un système cohérent d'années calendaires numérotées) correspondent à deux notions complémentaires. Denys le Petit fut le fondateur d'un [[comput]] proprement chrétien, qui est de nos jours le système de datation le plus répandu dans le monde. Son premier usage avéré date des environs de l'an 900<ref>[http://www.archaeometry.org/timetale.htm Mode de datation.]</ref>. |

||

| ⚫ | Dans l'Antiquité romaine, le temps est décompté depuis l'année de fondation mythique de la ville de [[Rome]]. Néanmoins, l'ère ''[[Ab Urbe condita|Anno Urbis Conditae]]'', comme l'ère ''Anno Domini'', n'est pas utilisée systématiquement dans l'Antiquité. Elle n'est employée systématiquement pour la première fois que vers l'an 400, par l'historien [[Gallaecia|ibère]] [[Paul Orose|Orosius]] |

||

L'ère ''Anno Domini'' de Denys le Petit, qui contient seulement les années calendaires AD, est étendue par [[Bède le Vénérable]] à l'ère chrétienne complète, qui inclut les années du calendrier avant Jésus-Christ mais pas l'année zéro. Bède fonde ainsi la discipline du comput. Le moine anglais Birtferth, vers l'[[an 1000]], reprend les études sur le comput, en s'appuyant sur deux disciplines du [[quadrivium]] (arithmétique et astronomie) et deux disciplines du [[Trivium (éducation)|trivium]] (grammaire et dialectique)<ref>[[Pierre Riché]], ''Les grandeurs de l'an mille'', [[Éditions Bartillat]], 1999.</ref>. |

L'ère ''Anno Domini'' de Denys le Petit, qui contient seulement les années calendaires AD, est étendue par [[Bède le Vénérable]] à l'ère chrétienne complète, qui inclut les années du calendrier avant Jésus-Christ mais pas l'année zéro. Bède fonde ainsi la discipline du comput. Le moine anglais Birtferth, vers l'[[an 1000]], reprend les études sur le comput, en s'appuyant sur deux disciplines du [[quadrivium]] (arithmétique et astronomie) et deux disciplines du [[Trivium (éducation)|trivium]] (grammaire et dialectique)<ref>[[Pierre Riché]], ''Les grandeurs de l'an mille'', [[Éditions Bartillat]], 1999.</ref>. |

||

| Ligne 16 : | Ligne 23 : | ||

Dix siècles après Bède, les astronomes français [[Philippe de La Hire]] (en l'an [[1702]]) et [[Jacques Cassini]] (en l'an [[1740]]), en vue de simplifier certains calculs, utilisent pour la première fois le système des [[jour julien|jours juliens]] (à ne pas confondre avec le calendrier julien), proposé en l'an [[1583]] par [[Joseph Scaliger]], et introduisent l'usage d'une ère astronomique qui contient une année bissextile zéro {{Incise|qui ne coïncide pas exactement avec l'année 1 av. J.-C.}} et l'année 1 qui suit. Les astronomes n'ont jamais proposé de remplacer l'ère d'emploi courant par l'ère astronomique, qui coïncide exactement avec l'ère chrétienne lorsqu'elle décrit les années calendaires après l'an 4. |

Dix siècles après Bède, les astronomes français [[Philippe de La Hire]] (en l'an [[1702]]) et [[Jacques Cassini]] (en l'an [[1740]]), en vue de simplifier certains calculs, utilisent pour la première fois le système des [[jour julien|jours juliens]] (à ne pas confondre avec le calendrier julien), proposé en l'an [[1583]] par [[Joseph Scaliger]], et introduisent l'usage d'une ère astronomique qui contient une année bissextile zéro {{Incise|qui ne coïncide pas exactement avec l'année 1 av. J.-C.}} et l'année 1 qui suit. Les astronomes n'ont jamais proposé de remplacer l'ère d'emploi courant par l'ère astronomique, qui coïncide exactement avec l'ère chrétienne lorsqu'elle décrit les années calendaires après l'an 4. |

||

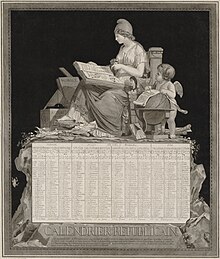

Quelques années plus tard, en 1750, les moines bénédictins de la [[congrégation de Saint-Maur]] écrivent ''[[L'Art de vérifier les dates]]''. La [[Révolution française]] abandonne en [[1793]] le [[calendrier grégorien]] pour le [[calendrier républicain]], mais ce nouveau calendrier est abandonné en [[1806]]. |

Quelques années plus tard, en 1750, les moines bénédictins de la [[congrégation de Saint-Maur]] écrivent ''[[L'Art de vérifier les dates]]''. La [[Révolution française]] abandonne en [[1793]] le [[calendrier grégorien]] pour le [[calendrier républicain]], mais ce nouveau calendrier est abandonné en [[1806]]. La méthode des moines de la congrégation de Saint-Maur est reprise au {{XIXe siècle}} par les historiens de l'école méthodique ([[Charles Seignobos]] et [[Charles-Victor Langlois]]), mais leurs travaux se limitent aux sources écrites connues à cette époque. |

||

| ⚫ | |||

La méthode des moines de la congrégation de Saint-Maur est reprise au {{XIXe siècle}} par les historiens de l'école méthodique ([[Charles Seignobos]] et [[Charles-Victor Langlois]]), mais leurs travaux se limitent aux sources écrites connues à cette époque. |

|||

La chronologie est aussi le résultat de l'enquête historique dans son élaboration précise de l'enchaînement des [[cause]]s et des conséquences. En cela, elle est une force critique de l'idéologie{{Référence nécessaire|date=3 juin 2023}}. |

La chronologie est aussi le résultat de l'enquête historique dans son élaboration précise de l'enchaînement des [[cause]]s et des conséquences. En cela, elle est une force critique de l'idéologie{{Référence nécessaire|date=3 juin 2023}}. |

||

| Ligne 26 : | Ligne 31 : | ||

=== Ligne du temps === |

=== Ligne du temps === |

||

La ''ligne'' du temps |

La ''ligne'' du temps qui est souvent utilisée est celle qui représente l'[[ère chrétienne]]. S'y trouve un moment zéro au lieu d'une année zéro, contrairement à la ligne du temps de l'ère astronomique, dont l'[[année zéro]] est [[Année bissextile|bissextile]], et cependant n'est pas exactement égale à l'année 1 avant Jésus-Christ. |

||

== Méthodes utilisées == |

== Méthodes utilisées == |

||

Il existe plusieurs types de chronologie en fonction de la méthode utilisée pour [[Datation|dater]] un évènement ou un objet : |

Il existe plusieurs types de chronologie en fonction de la méthode utilisée pour [[Datation|dater]] un évènement ou un objet : la [[Datation radiométrique|radiochronologie]], la [[géochronologie]] et la biochronologie, chronologie se reposant sur la [[biostratigraphie]]. |

||

* la [[Datation radiométrique|radiochronologie]] ; |

|||

* la [[géochronologie]] ; |

|||

* la biochronologie : chronologie se reposant sur la [[biostratigraphie]]. |

|||

== Exemples de chronologies == |

== Exemples de chronologies == |

||

| Ligne 64 : | Ligne 66 : | ||

=== Chronologies sacrées === |

=== Chronologies sacrées === |

||

* [[Calendrier maya]] |

|||

* [[Éphrem le Syriaque|Éphrem le Syrien]] [306-373], ''[[Caverne des trésors|The Book of the Cave of Treasures]]'', rédigé en syriaque, traduit par [[Ernest Alfred Thompson Wallis Budge|Budge]] et publié par [[The Religious Tract Society]] : des [[Patriarches (Bible)|patriarches]] et leurs descendants, va jusqu'à la dispersion des apôtres. |

* [[Éphrem le Syriaque|Éphrem le Syrien]] [306-373], ''[[Caverne des trésors|The Book of the Cave of Treasures]]'', rédigé en syriaque, traduit par [[Ernest Alfred Thompson Wallis Budge|Budge]] et publié par [[The Religious Tract Society]] : des [[Patriarches (Bible)|patriarches]] et leurs descendants, va jusqu'à la dispersion des apôtres. |

||

* [[Moïse]] (~3000 ans du monde), [[Livre des Jubilés|Livre des jubilés]] (guéze : ''Mashafa Kufale'')<ref>En latin, ''Koufalie sive Liber Jubilaeorum'', ou Livre des Divisions. |

* [[Moïse]] (~3000 ans du monde), [[Livre des Jubilés|Livre des jubilés]] (guéze : ''Mashafa Kufale'')<ref>En latin, ''Koufalie sive Liber Jubilaeorum'', ou Livre des Divisions. |

||

| Ligne 69 : | Ligne 72 : | ||

* [[Flavius Josèphe|Joseph Flavius]] (37-100), ''[[Antiquités judaïques]],'' en [[hébreu]] : de la création jusqu'au {{s-|I|er}} de tous les événements et guerres impliquant le peuple et la terre d'Israël, incluant les noms des rois qui ont dominé ses villes et provinces. |

* [[Flavius Josèphe|Joseph Flavius]] (37-100), ''[[Antiquités judaïques]],'' en [[hébreu]] : de la création jusqu'au {{s-|I|er}} de tous les événements et guerres impliquant le peuple et la terre d'Israël, incluant les noms des rois qui ont dominé ses villes et provinces. |

||

* [[Pierre (apôtre)|Apôtre Pierre]], le ''Qalémentos''<ref>Le Qalémentos : Livre de Clément ou Littérature éthiopienne pseudo-clémentine.</ref>, rédigé par [[Clément de Rome|Clément]], son disciple ; publié dans la Revue de l'Orient Chrétien<ref>{{Lien web |langue=en |titre=gorgiaspress : Free Texts : Free Download, Borrow and Streaming : Internet Archive |url=https://archive.org/details/gorgiaspress |site=archive.org |consulté le=2021-04-21}}.</ref> (tome VI) et traduit du [[Guèze|guéze]] par Grébaut : de la création jusqu'à l'an 64 de notre ère. |

* [[Pierre (apôtre)|Apôtre Pierre]], le ''Qalémentos''<ref>Le Qalémentos : Livre de Clément ou Littérature éthiopienne pseudo-clémentine.</ref>, rédigé par [[Clément de Rome|Clément]], son disciple ; publié dans la Revue de l'Orient Chrétien<ref>{{Lien web |langue=en |titre=gorgiaspress : Free Texts : Free Download, Borrow and Streaming : Internet Archive |url=https://archive.org/details/gorgiaspress |site=archive.org |consulté le=2021-04-21}}.</ref> (tome VI) et traduit du [[Guèze|guéze]] par Grébaut : de la création jusqu'à l'an 64 de notre ère. |

||

<gallery heights=200px widths=200px> |

<gallery heights=200px widths=200px> |

||

Estela C de Tres Zapotes.jpg|[[Stèle]] calendaire maya ([[Tres Zapotes]]) |

|||

Antiquités judaiques et la guerre des juifs de Flavius Josephus - Soane Museum Ms1 f11 (Meurtre d'Aristobule).jpg|Le Meurtre d'Aristobule III, miniature tirée des ''Antiquités judaiques'' et ''La Guerre des juifs'' de Flavius Josèphe (vers 1478-1480). |

|||

Bonifacius IV.png|Boniface IV. Médaillon en [[mosaïque]] de la frise des papes à Saint-Paul-hors-les-Murs. |

|||

</gallery> |

</gallery> |

||

Dernière version du 10 avril 2024 à 17:29

La chronologie (aussi appelée annale ou chronique) est une science qui étudie la succession d'événements dans le temps, afin de dater aussi précisément que possible les événements historiques. Considérée comme une discipline auxiliaire de l'histoire, la chronologie est une manière d'appréhender l'histoire par les événements.

Pour cela, elle sélectionne et met en valeur les événements selon le mode de pensée de la zone géo-culturelle étudiée, en particulier en ce qui concerne l'établissement de son « point zéro ». Une chronologie se rapportant à un sujet spécial organise des événements selon leur ordre temporel d'occurrence mais aussi selon l'objectif poursuivi par l'auteur chargé de la dresser. On ne mettra pas en valeur les mêmes événements selon qu'on dresse une chronologie de l'évolution, une série des temps géologiques ou la succession généalogique d'une dynastie royale.

Rome antique[modifier | modifier le code]

Dans l'Antiquité romaine, le temps est décompté depuis l'année de fondation mythique de la ville de Rome. Néanmoins, l'ère Anno Urbis Conditae, comme l'ère Anno Domini, n'est pas utilisée systématiquement dans l'Antiquité. Elle n'est employée systématiquement pour la première fois que vers l'an 400, par l'historien ibère Orosius.

Sphère culturelle chrétienne[modifier | modifier le code]

Bien que le moine Denys le Petit, vers l'an 500, soit probablement au courant de l'existence de l'ère romaine Anno Urbis Conditae, il ne s'y réfère pas. À Rome, c'est le pape Boniface IV qui, vers l'an 600, semble être le premier à faire la connexion entre l'ère romaine et l'ère chrétienne dressée par Denys le Petit : AD 1 = AUC 754.

Dans les cultures judéo-chrétiennes, les dates historiques dans une chronologie absolue se référent à l'ère chrétienne, avant l'an 1582 en relation avec le calendrier julien et après l'an 1582 en relation avec le calendrier grégorien. Les termes usuels « calendrier » et « ère » (dans la signification d'un système cohérent d'années calendaires numérotées) correspondent à deux notions complémentaires. Denys le Petit fut le fondateur d'un comput proprement chrétien, qui est de nos jours le système de datation le plus répandu dans le monde. Son premier usage avéré date des environs de l'an 900[1].

L'ère Anno Domini de Denys le Petit, qui contient seulement les années calendaires AD, est étendue par Bède le Vénérable à l'ère chrétienne complète, qui inclut les années du calendrier avant Jésus-Christ mais pas l'année zéro. Bède fonde ainsi la discipline du comput. Le moine anglais Birtferth, vers l'an 1000, reprend les études sur le comput, en s'appuyant sur deux disciplines du quadrivium (arithmétique et astronomie) et deux disciplines du trivium (grammaire et dialectique)[2].

Pendant huit siècles, le calendrier adopté au VIIIe siècle par Bède le Vénérable, le calendrier julien, est la référence en Occident. Après l'an 1582, la nécessité de tenir compte de corrections astronomiques sur les années bissextiles entraîne l'adoption progressive du calendrier grégorien.

Dix siècles après Bède, les astronomes français Philippe de La Hire (en l'an 1702) et Jacques Cassini (en l'an 1740), en vue de simplifier certains calculs, utilisent pour la première fois le système des jours juliens (à ne pas confondre avec le calendrier julien), proposé en l'an 1583 par Joseph Scaliger, et introduisent l'usage d'une ère astronomique qui contient une année bissextile zéro — qui ne coïncide pas exactement avec l'année 1 av. J.-C. — et l'année 1 qui suit. Les astronomes n'ont jamais proposé de remplacer l'ère d'emploi courant par l'ère astronomique, qui coïncide exactement avec l'ère chrétienne lorsqu'elle décrit les années calendaires après l'an 4.

Quelques années plus tard, en 1750, les moines bénédictins de la congrégation de Saint-Maur écrivent L'Art de vérifier les dates. La Révolution française abandonne en 1793 le calendrier grégorien pour le calendrier républicain, mais ce nouveau calendrier est abandonné en 1806. La méthode des moines de la congrégation de Saint-Maur est reprise au XIXe siècle par les historiens de l'école méthodique (Charles Seignobos et Charles-Victor Langlois), mais leurs travaux se limitent aux sources écrites connues à cette époque.

La chronologie est aussi le résultat de l'enquête historique dans son élaboration précise de l'enchaînement des causes et des conséquences. En cela, elle est une force critique de l'idéologie[réf. nécessaire].

En physique, le fait de définir le temps est un discours sur le temps, donc au sens propre une chronologie.

Ligne du temps[modifier | modifier le code]

La ligne du temps qui est souvent utilisée est celle qui représente l'ère chrétienne. S'y trouve un moment zéro au lieu d'une année zéro, contrairement à la ligne du temps de l'ère astronomique, dont l'année zéro est bissextile, et cependant n'est pas exactement égale à l'année 1 avant Jésus-Christ.

Méthodes utilisées[modifier | modifier le code]

Il existe plusieurs types de chronologie en fonction de la méthode utilisée pour dater un évènement ou un objet : la radiochronologie, la géochronologie et la biochronologie, chronologie se reposant sur la biostratigraphie.

Exemples de chronologies[modifier | modifier le code]

Chronologie suivant la Genèse[modifier | modifier le code]

Le premier livre de la Bible, la Genèse (hébreu : בְּרֵאשִׁית, Berechit, « au commencement »), contient une chronologie mentionnant comme point de départ la création du monde[3].

Différents chronologistes assignent des intervalles variés entre la création du monde et la naissance de Jésus-Christ[4] :

| Chronologistes | Ans du monde jusqu'à J.-C. |

|---|---|

| Nicéphore | 5700 |

| Eutychius | 5500 |

| Cedrenus | 5493 |

| Isidore de Séville | 5210 |

| Eusèbe | 5200 |

| Genebrard | 4090, etc. |

Chronologies réputées[modifier | modifier le code]

- Tabari (838-?), Chronique de Tabari (arabe : Nazm al-Jawhar) traduite du perse de Belami par Zotenberg et Dubeux : de la création et des saints patriarches (avec diverses anecdotes) jusqu'à Mahomet, allé à l'an 302 de l'Hégire sur les dynasties omeyyades[5] et les califes musulmans.

- George Sychelle (863-810), Chronologia Georgius Syncellus et Nicephorus - Corpus scriptorum historiae byzantinae[6] : depuis Adam jusqu'au règne de Dioclétien.

- Euthychius Barhebraeus Saïd Ibn al Batriq (877-940), Contextio Gemmarum, sive Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales, publié par Ioannes Seldenus, traduit en latin par Pococke : histoire depuis la création et généalogie antédiluvienne jusqu'en 936 A.D. (Anno Domini/av. J-C).

- Isidore de Séville (560-636), Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive originum, en latin : encyclopédie universelle qui comprend une chronologie du temps des premiers pères et leur généalogie.

Chronologies sacrées[modifier | modifier le code]

- Calendrier maya

- Éphrem le Syrien [306-373], The Book of the Cave of Treasures, rédigé en syriaque, traduit par Budge et publié par The Religious Tract Society : des patriarches et leurs descendants, va jusqu'à la dispersion des apôtres.

- Moïse (~3000 ans du monde), Livre des jubilés (guéze : Mashafa Kufale)[7] : transcrite sur le Mont Horeb, cette chronologie s'établit en cycles de 49 ans ou jubilés et couvre la genèse jusqu'à la sortie d'Égypte des fils de Jacob (fils d'Isaac, fils d'Abraham).

- Joseph Flavius (37-100), Antiquités judaïques, en hébreu : de la création jusqu'au Ier siècle de tous les événements et guerres impliquant le peuple et la terre d'Israël, incluant les noms des rois qui ont dominé ses villes et provinces.

- Apôtre Pierre, le Qalémentos[8], rédigé par Clément, son disciple ; publié dans la Revue de l'Orient Chrétien[9] (tome VI) et traduit du guéze par Grébaut : de la création jusqu'à l'an 64 de notre ère.

-

Stèle calendaire maya (Tres Zapotes)

-

Le Meurtre d'Aristobule III, miniature tirée des Antiquités judaiques et La Guerre des juifs de Flavius Josèphe (vers 1478-1480).

-

Boniface IV. Médaillon en mosaïque de la frise des papes à Saint-Paul-hors-les-Murs.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Hélène Fréchet, Chronologie universelle du Big Bang à nos jours, Ellipses Marketing, 2005, 620 p. (ISBN 2-7298-1739-5).

- A. E. Samuel, Greek and Roman Chronology. Calendars and Years in Classical Antiquity (Handbuch der Altertumswissenschaft, I, 7), Munich, 1972, 307 p.

- Dom Augustin Calmet et A. James, Le Dictionnaire historique, archéologique, philologique, chronologique, géographique et littéral de la Bible[10], par Migne.

- L'Histoire Universelle depuis le commencement du monde jusqu'à présent traduit de l'anglois d'une société de gens de lettres[11], Tome 1 : Histoire universelle jusqu'à Abraham, Histoire d'Égypte, Histoire des anciens peuples de Canaan.

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Annales

- Chronique de Paros

- générique : Histoire

- spécifique : Calendrier

- Frise chronologique, Chronologie logarithmique détaillée

- Tous les articles commençant par « Chronologie »

- Temps

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressource relative à la santé :

- Kronobase, la « première chronologie universelle, libre, collaborative et multilingue », proposée par l'Association Kronobase (loi de 1901).

- Chronologie encyclopédique de la Préhistoire à nos jours.

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Mode de datation.

- Pierre Riché, Les grandeurs de l'an mille, Éditions Bartillat, 1999.

- Jules Oppert, « La chronologie de la Genèse », Revue des études juives, vol. 31, no 61, , p. 1–25 (lire en ligne, consulté le ).

- Préface « Table des années du monde jusqu'à la naissance de Jésus-Christ », Histoire Universelle depuis le commencement du monde jusqu'à présent, publiée par Arkstèe et Merkus 1742.

- Sur les omeyyades, voir aussi le Livre de la création et de l'histoire, de Motahhar Ben Tahir el-Maqdisi, publié et traduit par Huart.

- Sur l'empire byzantin ou romain, aussi Historiarum Compendium Cedreni - Corpus Scriptorum historiae Byzantinae, de Georgius Cedrenus [1000~1100].

- En latin, Koufalie sive Liber Jubilaeorum, ou Livre des Divisions.

- Le Qalémentos : Livre de Clément ou Littérature éthiopienne pseudo-clémentine.

- (en) « gorgiaspress : Free Texts : Free Download, Borrow and Streaming : Internet Archive », sur archive.org (consulté le ).

- Augustin Calmet, Dictionnaire historique, archéologique, philologique, chronologique, géographique et littéral de la Bible, t. I, Abbé Migne (éd.), 1845-1846 (lire en ligne)

- Histoire universelle depuis le commencement du monde jusqu'à présent, t. XXIII, 1779-1791 (lire en ligne)