« Ernst Jünger » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications Balises : Révoqué Éditeur visuel |

m v2.05b - Bot T3 PCS#67 - Correction syntaxique (Ponctuation avant une référence - Orthographe et typographie) |

||

| (44 versions intermédiaires par 29 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{voir homonymes|Jünger}} |

{{voir homonymes|Jünger}} |

||

{{Infobox |

{{Infobox Biographie2 |

||

| charte = écrivain |

|||

| nom = Ernst Jünger |

| nom = Ernst Jünger |

||

| image = |

| image = Bundesarchiv B 145 Bild-F073370-0006, Bad Godesberg, Ernst Jünger (cropped).jpg |

||

| légende = |

| légende = Ernst Jünger en 1986 à Bad Godesberg. |

||

| nom de naissance = Ernst Jünger |

| nom de naissance = Ernst Jünger |

||

| surnom = |

| surnom = |

||

| activités = |

|||

| activités = [[Roman (littérature)|Romancier]], [[Essai (littérature)|essayiste]] et [[Journal intime|diariste]] |

|||

| date de naissance = {{date de naissance|29|mars|1895}} |

| date de naissance = {{date de naissance|29|mars|1895}} |

||

| lieu de naissance = [[Heidelberg]], |

| lieu de naissance = [[Heidelberg]], [[Empire allemand]] |

||

| date de décès = {{date de décès| |

| date de décès = {{date de décès|17|février|1998|29|mars|1895}} |

||

| lieu de décès = [[Riedlingen]], |

| lieu de décès = [[Riedlingen]], [[Allemagne]] |

||

| langue = [[Allemand]] |

| langue = [[Allemand]] |

||

| mouvement = |

| mouvement = |

||

| genre = [[Roman (littérature)|Romans]], [[récit]]s, [[Essai (littérature)|essai]]s, [[Journal intime|journaux]] et souvenirs |

| genre = [[Roman (littérature)|Romans]], [[récit]]s, [[Essai (littérature)|essai]]s, [[Journal intime|journaux]] et souvenirs |

||

| distinctions = |

| distinctions = |

||

| adjectifs dérivés = |

| adjectifs dérivés = |

||

| œuvres principales = * ''[[Orages d'acier]]'' ([[1920 en littérature|1920]]) |

| œuvres principales = * ''[[Orages d'acier]]'' ([[1920 en littérature|1920]]) |

||

| Ligne 24 : | Ligne 25 : | ||

}} |

}} |

||

'''{{langue|de|Ernst Jünger}}''' est un [[écrivain]] [[Allemagne|allemand]] |

'''{{langue|de|Ernst Jünger}}''' est un [[écrivain]] [[Allemagne|allemand]], né le {{date de naissance|29|mars|1895}} à [[Heidelberg]] et mort le {{date de décès|17|février|1998}} à [[Riedlingen]]. |

||

En tant que contemporain et témoin de l'[[Europe|histoire européenne]] du {{s-|XX}}, Jünger a participé |

En tant que contemporain et témoin de l'[[Europe|histoire européenne]] du {{s-|XX}}, Jünger a participé aux deux [[Guerre mondiale|guerres mondiales]], d'abord dans les [[Sturmtruppen|troupes de choc]] au cours de la [[Première Guerre mondiale]], puis comme officier de l'administration militaire d'[[Zone occupée|occupation]] à [[Paris]] à partir de 1941. Devenu célèbre après la publication de ses souvenirs de la [[Première Guerre mondiale]] dans ''[[Orages d'acier]]'' en 1920, il a été une figure intellectuelle majeure de la [[Révolution conservatrice (Weimar)|révolution conservatrice]] à l'époque de [[république de Weimar|Weimar]], mais s'est tenu éloigné de la vie politique à partir de l'accession des [[Nazisme|nazis]] au pouvoir. Jusqu'à la fin de sa vie à plus de {{Nobr|100 ans}}, il a publié des récits et de nombreux [[Essai (littérature)|essai]]s ainsi qu'un [[Journal intime|journal]] des années 1939 à 1948 puis de 1965 à 1996. Parmi ses récits, ''[[Sur les falaises de marbre]]'' (1939) est l'un des plus connus<ref>''[[Sur les falaises de marbre]]'' est retenu parmi les vingt-cinq premiers livres de littérature de langue allemande dans Pierre Boncenne (dir), ''La Bibliothèque idéale'', Albin Michel, collection La Pochotèque, 1992, {{p.|12}}.</ref>. Francophile et francophone, Ernst Jünger a vu son œuvre intégralement traduite en français et « [...] fait partie, avec [[Günter Grass]] et [[Heinrich Böll]], des auteurs allemands les plus traduits en France{{sfn|id=BELTRAN|Danièle Beltran-Vidal|1995|p=5}} ». Figure publique très controversée à partir de l'[[après-guerre]] dans son pays, il a reçu le [[Prix Goethe de la ville de Francfort|prix Goethe]] en 1982 pour l'ensemble de son œuvre. |

||

[[Julien Hervier]], qui a dirigé l'édition des ''Journaux de guerre'' de Jünger dans la [[Bibliothèque de la Pléiade]], a écrit : « Si l'on voulait conclure sur Jünger, il faudrait avant tout éviter la facilité qui tend à accorder autant d'importance, sinon plus, à sa légende d'homme d'action, engagé dans la guerre, la politique et l'aventure, qu'aux milliers de pages de son œuvre d'écrivain<ref>Julien Hervier, « Ernst Jünger 1895-1998 », ''Universalia 1999'', [[Encyclopædia Universalis]], 1999, {{p.|458}}.</ref> ». |

[[Julien Hervier]], qui a dirigé l'édition des ''Journaux de guerre'' de Jünger dans la [[Bibliothèque de la Pléiade]], a écrit : « Si l'on voulait conclure sur Jünger, il faudrait avant tout éviter la facilité qui tend à accorder autant d'importance, sinon plus, à sa légende d'homme d'action, engagé dans la guerre, la politique et l'aventure, qu'aux milliers de pages de son œuvre d'écrivain<ref>Julien Hervier, « Ernst Jünger 1895-1998 », ''Universalia 1999'', [[Encyclopædia Universalis]], 1999, {{p.|458}}.</ref> ». |

||

== Biographie == |

== Biographie == |

||

=== Jeunesse et Première Guerre mondiale sous les « Orages d'acier » |

=== Jeunesse et Première Guerre mondiale sous les « Orages d'acier » === |

||

[[Fichier:Ernst Juenger inSG.jpg|thumb|Ernst Jünger arborant ses décorations après la [[Première Guerre mondiale]]. Photo illustrant la troisième édition allemande d'''[[Orages d'acier]]''.]] |

[[Fichier:Ernst Juenger inSG.jpg|thumb|Ernst Jünger arborant ses décorations après la [[Première Guerre mondiale]]. Photo illustrant la troisième édition allemande d'''[[Orages d'acier]]''.]] |

||

Ernst Jünger est l'aîné d'une famille de cinq enfants parmi lesquels son frère, [[Friedrich Georg Jünger|Friedrich Georg]], devient un de ses compagnons privilégiés. Leur père devient chimiste et pharmacien après avoir été l'assistant de [[Viktor Meyer]] à l’université. Ernst se révèle assez vite rétif à la discipline scolaire. À l'âge de {{Nobr|16 ans}}, il rejoint le groupe de jeunesse [[Wandervogel]] (« les oiseaux migrateurs »)<ref>''Wandervogel'' de [[Hans Blüher]], un des fondateurs du mouvement, avec une lettre d'Ernst Jünger en 1994.</ref>, puis fugue à l'âge de {{Nobr|17 ans}} pour s'engager dans la [[Légion étrangère]] en France. Il revient sur cette aventure vingt ans après dans le roman autobiographique ''Jeux africains'' publié en 1936<ref>Jünger rapporte : « Les événements sont assez exacts, mais transcrits dans un style plus élaboré. » {{harvsp|Julien Hervier|1986|p=40|id=HER86}}</ref>. |

Ernst Jünger est l'aîné d'une famille de cinq enfants parmi lesquels son frère, [[Friedrich Georg Jünger|Friedrich Georg]], devient un de ses compagnons privilégiés. Leur père devient chimiste et pharmacien après avoir été l'assistant de [[Viktor Meyer]] à l’université. Ernst se révèle assez vite rétif à la discipline scolaire. À l'âge de {{Nobr|16 ans}}, il rejoint le groupe de jeunesse [[Wandervogel]] (« les oiseaux migrateurs »)<ref>''Wandervogel'' de [[Hans Blüher]], un des fondateurs du mouvement, avec une lettre d'Ernst Jünger en 1994.</ref>, puis fugue à l'âge de {{Nobr|17 ans}} pour s'engager dans la [[Légion étrangère]] en France. Il revient sur cette aventure vingt ans après dans le roman autobiographique ''Jeux africains'' publié en 1936<ref>Jünger rapporte : « Les événements sont assez exacts, mais transcrits dans un style plus élaboré. » {{harvsp|Julien Hervier|1986|p=40|id=HER86}}</ref>. |

||

Il a {{Nobr|19 ans}} et prépare son [[abitur]] lorsque l’empereur [[Guillaume II (empereur allemand)|Guillaume II]] ordonne la mobilisation en [[Août 1914 (guerre mondiale)|{{date-|août 1914}}]]. Il participe, comme de nombreux autres compatriotes, avec un enthousiasme teinté d'ardeur et d'effroi à la [[Première Guerre mondiale]]<ref>Ses quatre années de guerre font l'objet en France d'un {{Lien web |titre=DVD-Rom édité par les éditions Hors_œil |url=http://imp.free.fr/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fhors-oeil.com%2FCMS%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D51%26Itemid%3D74&Horde=3caea53553648e49d22f7fdff0735658 |brisé le=7.10.2021}}{{Source insuffisante|date=7.10.2021}}.</ref>. Promu sous-officier, puis officier (lieutenant), il est blessé quatorze fois et reçoit, |

Il a {{Nobr|19 ans}} et prépare son [[abitur]] lorsque l’empereur [[Guillaume II (empereur allemand)|Guillaume II]] ordonne la mobilisation en [[Août 1914 (guerre mondiale)|{{date-|août 1914}}]]. Il participe, comme de nombreux autres compatriotes, avec un enthousiasme teinté d'ardeur et d'effroi à la [[Première Guerre mondiale]]<ref>Ses quatre années de guerre font l'objet en France d'un {{Lien web |titre=DVD-Rom édité par les éditions Hors_œil |url=http://imp.free.fr/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fhors-oeil.com%2FCMS%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D51%26Itemid%3D74&Horde=3caea53553648e49d22f7fdff0735658 |brisé le=7.10.2021}}{{Source insuffisante|date=7.10.2021}}.</ref>. Promu sous-officier, puis officier (lieutenant), il est blessé quatorze fois et reçoit, le {{Date-|22 septembre 1918}}, la plus haute décoration allemande accordée à un jeune officier de {{Nobr|23 ans}} et demi, la croix « [[Pour le Mérite]] »<ref>Télégramme du général [[Theodor Busse]] suivant : « Sa Majesté l'empereur vous a conféré la croix Pour le Mérite. Au nom de la division toute entière, je vous adresse mes félicitations. » Jüger fut un des quatorze lieutenants, de toute l'armée allemande, à qui ait été remise cette très haute distinction.</ref>. |

||

Il raconte après guerre son expérience de la guerre des tranchées, comme simple soldat d'abord, puis comme officier des ''[[Sturmtruppen]]'', ancêtres des [[ |

Il raconte après guerre son expérience de la guerre des tranchées, comme simple soldat d'abord, puis comme officier des ''[[Sturmtruppen]]'', ancêtres des [[Commando (forces spéciales)|commandos]], dans le livre ''[[Orages d'acier]]'' publié à compte d'auteur en [[1920]] sur les conseils de son père<ref>{{harvsp|id=HER86|Julien Hervier|1986|p=26}}</ref>. Il y décrit notamment les horreurs vécues, mais aussi la fascination que l'expérience du feu a exercée sur lui. ''« La [[bataille des Éparges]] fut mon baptême du feu. Il était tout autre que je ne l'avais imaginé. J'avais pris part à une grande opération guerrière sans voir un seul de mes adversaires…»''<ref>Orages d'acier, Les Éparges, Journaux de guerre 1914-1918, éd. Pléiade {{p.|20}}</ref> Ce livre connut un grand succès auprès du public et reste aujourd'hui encore son livre le plus lu. [[André Gide]] écrit : « Le livre d'Ernst Jünger sur la guerre de 14, ''[[Orages d'acier]]'', est incontestablement le plus beau livre de guerre que j'ai lu, d'une bonne foi, d'une honnêteté, d'une véracité parfaites<ref>[[André Gide]], ''Journal'', Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, t. II : ''1926-1950'', {{p.|848}}. À rapprocher des lettres et poèmes de guerre de [[Walter Flex]] (''Der Wanderer zwischen beiden Welten'' - ''Le vagabond entre deux mondes'', allusion au [[Wandervogel]]), bréviaire de toute une génération après la défaite allemande [http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2009/01/07/walter-flex-une-ethique-du-sacrifice-au-dela-de-tous-les-ego.html voir Walter Flex : une éthique du sacrifice]. Les critiques mentionnent souvent en contraste [[À l'Ouest, rien de nouveau]] (''Im Westen nichts Neues'') du pacifiste [[Erich Maria Remarque]] « très éloigné des valeurs des nationalistes, et aussi, finalement, de l'éthique hégélienne de la vieille Prusse » [http://theatrumbelli.hautetfort.com/textes_de_reflexion/ voir Réflexion]</ref> ». Il y décrit notamment la défaite de l'armée allemande, à l'encontre du [[Dolchstoßlegende|mythe du coup de poignard dans le dos]]. |

||

En [[1922]], il écrit ''[[Le Combat comme expérience intérieure]]'' (''{{langue|de|Der Kampf als inneres Erlebnis}}''), à la fois roman et essai, où figurent, outre ses souvenirs de la Grande Guerre et l'effet sur l'âme des soldats de conditions de vie extrêmes dans les tranchées, ses premières réflexions philosophiques et politiques sur la bravoure et le [[pacifisme]]. |

En [[1922]], il écrit ''[[Le Combat comme expérience intérieure]]'' (''{{langue|de|Der Kampf als inneres Erlebnis}}''), à la fois roman et essai, où figurent, outre ses souvenirs de la Grande Guerre et l'effet sur l'âme des soldats de conditions de vie extrêmes dans les tranchées, ses premières réflexions philosophiques et politiques sur la bravoure et le [[pacifisme]]. |

||

| Ligne 43 : | Ligne 44 : | ||

Jünger nourrit de son expérience de la guerre et du combat son analyse historique et politique de la situation allemande après la défaite. Il s'inscrit dans la {{citation étrangère|lang=de|Kriegsideologie}}<ref>[https://journals.openedition.org/asterion/1504 Enjeux de la polémologie heideggerienne : entre Kriegsideologie et refondation politique].</ref> qui anime de nombreux intellectuels au temps de la [[république de Weimar]]<ref>Servanne Jollivet, « De la guerre au polemos : le destin tragique de l’être », Astérion, Numéro 3, septembre 2005. [http://asterion.revues.org/document419.html Lire en ligne]</ref>{{,}}<ref>Massimiliano Guareschi et Maurizio Guerri analysent ainsi les réflexions de Jünger : « le fait qu'[il] parle d’"armée du travail absolu" n’est pas un hasard. C’est seulement en se transformant en masse qui agit selon les lois du travail, c’est-à-dire en "chair disciplinée et uniformisée", que la masse bourgeoise assume la disponibilité de ne plus s’ordonner selon un système stable, mais de fonctionner selon un processus de déploiement de la force, de travailler en conformité avec les lois de la mobilité et du risque, de telle sorte que la guerre n’a plus d’espace limité dans l’ordre de l’État, mais occupe de façon illimitée le corps du simple individu et de la collectivité : la structure du travail est la structure de la guerre ». Massimiliano Guareschi et Maurizio Guerri, « La métamorphose du guerrier », ''Cultures & Conflits'', 67, automne 2007. [http://www.conflits.org/index3127.html Lire en ligne]</ref>. |

Jünger nourrit de son expérience de la guerre et du combat son analyse historique et politique de la situation allemande après la défaite. Il s'inscrit dans la {{citation étrangère|lang=de|Kriegsideologie}}<ref>[https://journals.openedition.org/asterion/1504 Enjeux de la polémologie heideggerienne : entre Kriegsideologie et refondation politique].</ref> qui anime de nombreux intellectuels au temps de la [[république de Weimar]]<ref>Servanne Jollivet, « De la guerre au polemos : le destin tragique de l’être », Astérion, Numéro 3, septembre 2005. [http://asterion.revues.org/document419.html Lire en ligne]</ref>{{,}}<ref>Massimiliano Guareschi et Maurizio Guerri analysent ainsi les réflexions de Jünger : « le fait qu'[il] parle d’"armée du travail absolu" n’est pas un hasard. C’est seulement en se transformant en masse qui agit selon les lois du travail, c’est-à-dire en "chair disciplinée et uniformisée", que la masse bourgeoise assume la disponibilité de ne plus s’ordonner selon un système stable, mais de fonctionner selon un processus de déploiement de la force, de travailler en conformité avec les lois de la mobilité et du risque, de telle sorte que la guerre n’a plus d’espace limité dans l’ordre de l’État, mais occupe de façon illimitée le corps du simple individu et de la collectivité : la structure du travail est la structure de la guerre ». Massimiliano Guareschi et Maurizio Guerri, « La métamorphose du guerrier », ''Cultures & Conflits'', 67, automne 2007. [http://www.conflits.org/index3127.html Lire en ligne]</ref>. |

||

=== Entre-deux-guerres : nationalisme et révolution |

=== Entre-deux-guerres : nationalisme et révolution === |

||

Après la défaite et sa démobilisation, il travaille un temps pour le ministère de la ''[[Reichswehr]]'' à [[Hanovre]]. Il collabore à la rédaction de manuels destinés aux troupes d'infanterie. Le 31 août [[1923]], il quitte l'armée et entame des études de [[science de la nature|sciences naturelles]] et d'[[entomologie]] à [[Leipzig]]. Il suit également des cours de philosophie auprès de [[Hans Driesch]] et [[Felix Krüger]], et lit abondamment, notamment [[Friedrich Nietzsche|Nietzsche]] et [[Oswald Spengler|Spengler]]. Il effectue plusieurs voyages d'étude de la [[zoologie]] à [[Naples]] dont un de février à avril 1925. Il quitte l'Université le 26 mai 1926. Il s'installe à son compte comme écrivain et journaliste politique. Il écrit alors dans diverses publications nationalistes « une bonne centaine d'articles en un lustre<ref>[[Louis Dupeux]], « Ernst Jünger, du nationalisme absolu à la gnose totalitaire de l’''Arbeiter'' (1925-1932) » ''in'' {{harvsp|Philippe Barthelet (dir)|2000|p=287|id=BARTHELET}}.</ref> », celles des ligues d'anciens combattants notamment, et fréquente les cercles nationaux révolutionnaires, constitutifs d'un mouvement de pensée appelé la [[Révolution conservatrice (Weimar)|Révolution conservatrice]] sous la [[république de Weimar]]<ref>Voir « Le néo-nationalisme et l'évolution des idées politiques d'Ernst Jünger » in [[Louis Dupeux]], ''Stratégie communiste et dynamique conservatrice. Essai sur les différents sens de l'expression « National-bolchevisme » en Allemagne, sous la république de Weimar (1919-1933)'', (Lille, Service de reproduction des thèses de l'Université) Paris, Librairie [[Honoré Champion]], 1976, {{p.|309-333}}.</ref>. |

Après la défaite et sa démobilisation, il travaille un temps pour le ministère de la ''[[Reichswehr]]'' à [[Hanovre]]. Il collabore à la rédaction de manuels destinés aux troupes d'infanterie. Le 31 août [[1923]], il quitte l'armée et entame des études de [[science de la nature|sciences naturelles]] et d'[[entomologie]] à [[Leipzig]]. Il suit également des cours de philosophie auprès de [[Hans Driesch]] et [[Felix Krüger]], et lit abondamment, notamment [[Friedrich Nietzsche|Nietzsche]] et [[Oswald Spengler|Spengler]]. Il effectue plusieurs voyages d'étude de la [[zoologie]] à [[Naples]] dont un de février à avril 1925. Il quitte l'Université le 26 mai 1926. Il s'installe à son compte comme écrivain et journaliste politique. Il écrit alors dans diverses publications nationalistes « une bonne centaine d'articles en un lustre<ref>[[Louis Dupeux]], « Ernst Jünger, du nationalisme absolu à la gnose totalitaire de l’''Arbeiter'' (1925-1932) » ''in'' {{harvsp|Philippe Barthelet (dir)|2000|p=287|id=BARTHELET}}.</ref> », celles des ligues d'anciens combattants notamment, et fréquente les cercles nationaux révolutionnaires, constitutifs d'un mouvement de pensée appelé la [[Révolution conservatrice (Weimar)|Révolution conservatrice]] sous la [[république de Weimar]]<ref>Voir « Le néo-nationalisme et l'évolution des idées politiques d'Ernst Jünger » in [[Louis Dupeux]], ''Stratégie communiste et dynamique conservatrice. Essai sur les différents sens de l'expression « National-bolchevisme » en Allemagne, sous la république de Weimar (1919-1933)'', (Lille, Service de reproduction des thèses de l'Université) Paris, Librairie [[Honoré Champion]], 1976, {{p.|309-333}}.</ref>. |

||

[[Armin Mohler]], spécialiste de la [[Révolution conservatrice (Weimar)|Révolution conservatrice]], le classe parmi les ''nationaux-révolutionnaires'', parmi lesquels il incarne, en compagnie notamment de Franz Schauwecker et [[Werner Beumelburg]], le « nationalisme soldatique », né de l'expérience des tranchées<ref>{{Ouvrage|langue=fr|langue originale=de|auteur1=Armin Mohler|lien auteur1=Armin Mohler|titre=La Révolution conservatrice en Allemagne, 1918-1932|éditeur=Pardès|lieu=Puiseaux|année=1993|pages totales=894|passage=585-592|isbn=2-86714-095-1}}</ref>. Il fréquente aussi bien [[Otto Strasser]] qu'[[Erich Mühsam]] et devient proche d'[[Ernst Niekisch]], principal idéologue allemand du [[National-bolchevisme|National-bolchévisme]]. Il devient une figure dans le milieu intellectuel nationaliste. Il publie en 1930 l'essai historico-politique intitulé ''La Mobilisation totale'', et, en 1932, ''Le Travailleur'', « couronnement des réflexions politiques de l'auteur » selon [[Louis Dupeux]]<ref>Louis Dupeux, ''op. cit.'', {{p.|310}}.</ref>. Dans ces deux publications, le néo-nationalisme de Jünger s'exprime largement, dans une célébration de l'État, de la technique, comme force mobilisatrice, et du [[vitalisme]]. [[Walter Benjamin]], très critique à l'égard de ses prises de position, voit en Jünger « le fidèle exécutant [[Fascisme|fasciste]] de la guerre des classes<ref>[[Michel Izard]], « Un moment de la conscience européenne », ''Terrain'', Numéro 17 - En Europe, les nations, octobre 1991. {{lire en ligne|lien=http://terrain.revues.org/document3012.html}}</ref> ». Pour Éric Michaud de l'[[EHESS]], « c'est certainement lorsqu'il s'emploie à dessiner les traits de [la] figure rédemptrice [du Travailleur] que Jünger est au plus près du [[Nazisme|national-socialisme]] » en lui fournissant « les aliments de sa croissance et de son développement<ref>Éric Michaud, « Figures nazies de Prométhée, de l'« homme Faustien » de Spengler, au « Travailleur » de Jünger », ''Communications'', 78, 2005. « L'idéal prométhéen », {{p.|163-173}}. {{lire en ligne|lien=http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_2005_num_78_1_2281}}</ref> ». |

[[Armin Mohler]], spécialiste de la [[Révolution conservatrice (Weimar)|Révolution conservatrice]], le classe parmi les ''nationaux-révolutionnaires'', parmi lesquels il incarne, en compagnie notamment de Franz Schauwecker et [[Werner Beumelburg]], le « nationalisme soldatique », né de l'expérience des tranchées<ref>{{Ouvrage|langue=fr|langue originale=de|auteur1=Armin Mohler|lien auteur1=Armin Mohler|titre=La Révolution conservatrice en Allemagne, 1918-1932|éditeur=Pardès|lieu=Puiseaux|année=1993|pages totales=894|passage=585-592|isbn=2-86714-095-1}}</ref>. Il fréquente aussi bien [[Otto Strasser]] qu'[[Erich Mühsam]] et devient proche d'[[Ernst Niekisch]], principal idéologue allemand du [[National-bolchevisme|National-bolchévisme]]. Il devient une figure dans le milieu intellectuel nationaliste. Il publie en 1930 l'essai historico-politique intitulé ''La Mobilisation totale'', et, en 1932, ''Le Travailleur'', « couronnement des réflexions politiques de l'auteur » selon [[Louis Dupeux]]<ref>Louis Dupeux, ''op. cit.'', {{p.|310}}.</ref>. Dans ces deux publications, le néo-nationalisme de Jünger s'exprime largement, dans une célébration de l'État, de la technique, comme force mobilisatrice, et du [[vitalisme]]. [[Walter Benjamin]], très critique à l'égard de ses prises de position, voit en Jünger « le fidèle exécutant [[Fascisme|fasciste]] de la guerre des classes<ref>[[Michel Izard]], « Un moment de la conscience européenne », ''Terrain'', Numéro 17 - En Europe, les nations, octobre 1991. {{lire en ligne|lien=http://terrain.revues.org/document3012.html}}</ref> ». Pour Éric Michaud de l'[[EHESS]], « c'est certainement lorsqu'il s'emploie à dessiner les traits de [la] figure rédemptrice [du Travailleur] que Jünger est au plus près du [[Nazisme|national-socialisme]] » en lui fournissant « les aliments de sa croissance et de son développement<ref>Éric Michaud, « Figures nazies de Prométhée, de l'« homme Faustien » de Spengler, au « Travailleur » de Jünger », ''Communications'', 78, 2005. « L'idéal prométhéen », {{p.|163-173}}. {{lire en ligne|lien=http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_2005_num_78_1_2281}}</ref> ». |

||

=== Avènement du Troisième Reich et |

=== Avènement du Troisième Reich et Seconde Guerre mondiale === |

||

Contacté par le parti [[Nazisme|nazi]] du fait de son passé d'[[ancien combattant]] et de ses écrits patriotiques, il refuse toute participation et démissionne même de son club d'anciens du régiment en apprenant l'exclusion des membres juifs. Dès {{date-|avril 1933}}, la [[Gestapo]] perquisitionne sa maison et il est surveillé en permanence par le régime. Il refuse le 18 novembre de la même année de siéger à l'Académie allemande de littérature où il a été élu le 9 juin<ref>{{harvsp|id=BENOIST|Alain de Benoist|1997|p=23}}</ref>. Il quitte Berlin pour [[Goslar]]. En 1936, il se retire à la campagne, à [[Überlingen]] tout d'abord, puis à {{Lien|langue=de|fr=Kirchhorst}}. Il entreprend dans les années qui suivent des voyages plus ou moins lointains ([[Norvège]], [[Brésil]], [[France]], [[Rhodes]]). |

|||

[[Fichier:Hôtel Raphaël, Paris 1.jpg|thumb|L'[[hôtel Raphael]] à Paris où Jünger loge à compter de {{date-|juin 1941}}.]] |

[[Fichier:Hôtel Raphaël, Paris 1.jpg|thumb|L'[[hôtel Raphael]] à Paris où Jünger loge à compter de {{date-|juin 1941}}.]] |

||

En 1939, paraît ce que beaucoup de critiques considèrent comme son chef-d'œuvre, ''[[Sur les falaises de marbre]]'', un roman allégorique souvent vu comme une dénonciation de la barbarie nazie. Cette allégorie dépasse la simple contestation du [[totalitarisme]] qui triomphait alors en Allemagne. Il s'agit d'une illustration subtile des forces à l'œuvre dans l'établissement d'un régime dictatorial. Le monde intemporel qui y est décrit dépasse le cadre factuel de son époque et fait ressentir l'enfermement intérieur sous le poids du monde extérieur. Cette publication irrite dans le camp nazi et le ''[[Reichsleiter]]'' [[Philipp Bouhler]] intervient auprès de Hitler<ref>{{harvsp|id=HER2014|Julien Hervier|2014|p=284}}</ref>, mais Jünger échappe à toute sanction du fait de la sympathie qu'éprouve le Führer pour le héros de la Première Guerre mondiale (titulaire de la croix |

En 1939, paraît ce que beaucoup de critiques considèrent comme son chef-d'œuvre, ''[[Sur les falaises de marbre]]'', un roman allégorique souvent vu comme une dénonciation de la barbarie nazie. Cette allégorie dépasse la simple contestation du [[totalitarisme]] qui triomphait alors en Allemagne. Il s'agit d'une illustration subtile des forces à l'œuvre dans l'établissement d'un régime dictatorial. Le monde intemporel qui y est décrit dépasse le cadre factuel de son époque et fait ressentir l'enfermement intérieur sous le poids du monde extérieur. Cette publication irrite dans le camp nazi et le ''[[Reichsleiter]]'' [[Philipp Bouhler]] intervient auprès de Hitler<ref>{{harvsp|id=HER2014|Julien Hervier|2014|p=284}}</ref>, mais Jünger échappe à toute sanction du fait de la sympathie qu'éprouve le Führer pour le héros de la Première Guerre mondiale (titulaire de la prestigieuse croix [[Pour le Mérite]]) et ses récits de guerre<ref>{{harvsp|id=HER86|Julien Hervier|1986|p=91}}</ref>. |

||

Jünger est mobilisé le {{date-|30 août 1939}} dans la ''[[Wehrmacht]]'' avec le grade de capitaine. Il participe à la [[Bataille de France|campagne de France]] puis, après la victoire des Allemands, [[Hans Speidel]] lui fait intégrer l'état-major parisien. Il dispose d'un bureau à l'hôtel « Majestic ». « Ce poste le met au cœur des intrigues et des tensions qui opposent le commandement militaire aux différentes unités du parti<ref>{{harvsp|id=BENOIST|Alain de Benoist|1997|p=26}}</ref>. » Il peut consacrer son temps libre à rédiger son ''Journal de guerre'' ainsi qu'un essai intitulé ''La Paix, appel à la jeunesse d'Europe et à la jeunesse du monde'' qu'il commence à rédiger dès l'automne 1941 et qui anticipe la nécessaire réconciliation des nations et l'indispensable construction européenne, essai {{citation|très imprégné de valeurs [[Christianisme|chrétiennes]]<ref>{{harvsp|id=HER2014|Julien Hervier|2014|p=316}}</ref>}}. |

Jünger est mobilisé le {{date-|30 août 1939}} dans la ''[[Wehrmacht]]'' avec le grade de capitaine. Il participe à la [[Bataille de France|campagne de France]] puis, après la victoire des Allemands, [[Hans Speidel]] lui fait intégrer l'état-major parisien. Il fait partie de l'entourage du commandant en chef des troupes d’occupation en France, [[Otto von Stülpnagel]], remplacé en 1942 par son cousin [[Carl-Heinrich von Stülpnagel]] qui participera au [[complot du 20 juillet 1944]] contre [[Adolf Hitler|Hitler]] en arrêtant les SS de la région parisienne et sera pendu par les nazis le 30 août 1944 après avoir raté son suicide. |

||

Il dispose d'un bureau à l'hôtel « Majestic ». « Ce poste le met au cœur des intrigues et des tensions qui opposent le commandement militaire aux différentes unités du parti<ref>{{harvsp|id=BENOIST|Alain de Benoist|1997|p=26}}</ref>. » Il peut consacrer son temps libre à rédiger son ''Journal de guerre'' ainsi qu'un essai intitulé ''La Paix, appel à la jeunesse d'Europe et à la jeunesse du monde'' qu'il commence à rédiger dès l'automne 1941 et qui anticipe la nécessaire réconciliation des nations et l'indispensable construction européenne, essai {{citation|très imprégné de valeurs [[Christianisme|chrétiennes]]<ref>{{harvsp|id=HER2014|Julien Hervier|2014|p=316}}</ref>}}. |

|||

Son journal, dont le premier volume ''Jardins et routes'' sort dès 1942 en allemand et en français, est un mélange d'observations de la nature, de comptes rendus de ses fréquentations littéraires dans les salons parisiens, dont celui de [[Florence Gould]], et enfin de remarques d'une lucidité désabusée sur sa position d'officier en temps de guerre, par lesquelles il souligne la nécessité d'un certain retrait dans son monde intérieur : {{citation|de Paris, {{date-|30 juillet 1944}}. Une ondée me fait passer quelques instants au musée Rodin, que d'habitude je n'aime guère. (…) Les archéologues d'âges futurs retrouveront peut-être ces statues juste sous la couche des tanks et des torpilles aériennes. On se demandera comment de tels objets peuvent être si rapprochés, et on échafaudera des hypothèses subtiles<ref>''à préciser''</ref>.}} |

Son journal, dont le premier volume ''Jardins et routes'' sort dès 1942 en allemand et en français, est un mélange d'observations de la nature, de comptes rendus de ses fréquentations littéraires dans les salons parisiens, dont celui de [[Florence Gould]], et enfin de remarques d'une lucidité désabusée sur sa position d'officier en temps de guerre, par lesquelles il souligne la nécessité d'un certain retrait dans son monde intérieur : {{citation|de Paris, {{date-|30 juillet 1944}}. Une ondée me fait passer quelques instants au musée Rodin, que d'habitude je n'aime guère. (…) Les archéologues d'âges futurs retrouveront peut-être ces statues juste sous la couche des tanks et des torpilles aériennes. On se demandera comment de tels objets peuvent être si rapprochés, et on échafaudera des hypothèses subtiles<ref>''à préciser''</ref>.}} |

||

| Ligne 59 : | Ligne 62 : | ||

On retrouve également dans ses journaux son horreur de ce qui s'est emparé de l'Allemagne, sa haine de [[Adolf Hitler|Hitler]] (qu'il ne désigne que sous le nom de ''Kniebolo'') et de ses partisans (qu'il désigne du nom de ''[[lémure]]s'') et sa honte devant les étoiles jaunes qu'il croise dans les rues : « Je suis alors pris de dégoût à la vue des uniformes, des épaulettes, des décorations, des armes, choses dont j'ai tant aimé l'éclat<ref>Hédi Kaddour, « Ernst Jünger, guerrier appliqué », ''Le Monde des Livres'', 21 mars 2008, {{p.|3}}--("Lors d'une tournée d'inspection sur le front du [[Caucase]], entend parler de tunnels à gaz empoisonné, et se découvre pris….")</ref>. » |

On retrouve également dans ses journaux son horreur de ce qui s'est emparé de l'Allemagne, sa haine de [[Adolf Hitler|Hitler]] (qu'il ne désigne que sous le nom de ''Kniebolo'') et de ses partisans (qu'il désigne du nom de ''[[lémure]]s'') et sa honte devant les étoiles jaunes qu'il croise dans les rues : « Je suis alors pris de dégoût à la vue des uniformes, des épaulettes, des décorations, des armes, choses dont j'ai tant aimé l'éclat<ref>Hédi Kaddour, « Ernst Jünger, guerrier appliqué », ''Le Monde des Livres'', 21 mars 2008, {{p.|3}}--("Lors d'une tournée d'inspection sur le front du [[Caucase]], entend parler de tunnels à gaz empoisonné, et se découvre pris….")</ref>. » |

||

À Paris, Jünger multiplie les rencontres littéraires et artistiques : [[Sacha Guitry]], [[Paul Morand]], [[Jean Cocteau]], [[Marcel Jouhandeau]], [[Paul Léautaud]] dont il traduira un texte après la guerre. Il rencontre également [[Louis-Ferdinand Céline]], qui lui fait une terrible impression, notamment en raison de son antisémitisme farouche. Le personnage désagréable Merline dans ''Strahlungen'' est identique à Céline, comme il l'a confirmé dans une lettre à [[Der Spiegel]] en 1994<ref>Der Spiegel, 5 juin 1994, n. 23, p. 178.</ref>. Il rend visite à [[Picasso]] [[rue des Grands-Augustins]], à [[Georges Braque]]. Il rend des services à ses amis français: il fait libérer un jeune ami juif de [[Colette]] et évite à Michel Gallimard, neveu de [[Gaston Gallimard]], d'être envoyé en Allemagne pour le [[Service du travail obligatoire]] en intervenant directement auprès du commandant en chef von Stülpnagel (pour le remercier, Gaston Gallimard lui offre une collection complète des œuvres parues à la [[Bibliothèque de la Pléiade]]<ref>Julien Hervier, ''Ernst Jünger'', Fayard, 29014, p. 437.</ref>). |

|||

| ⚫ | |||

En novembre 1942, il part trois mois en mission sur le front russe dans le [[Caucase]] pendant l'[[Bataille du Caucase|offensive allemande]]. Il semble que von Stülpnagel souhaite qu'il puisse sonder les hauts gradés de l'Est en cas de putsch contre Hitler sur le front ouest<ref>Julien Hervier, ''Ernst Jünger'', Fayard, 29014, p. 320.</ref>. Il sera déçu de leurs réactions. La mort de son père le 8 janvier 1943 précipite son retour en Allemagne qui s'effectue dans des conditions matérielles très difficiles. |

|||

| ⚫ | Speidel, rentré de Russie et devenu chef de l'état-major de [[Erwin Rommel|Rommel]] au [[château de La Roche-Guyon]] lui envoie en mai 1944 un motard pour qu'il lui fournisse une copie de son essai ''La Paix'', afin de la communiquer au maréchal. Il ne participe pas au complot à l'origine de l'[[Complot du 20 juillet 1944|attentat du {{date-|20 juillet 1944}}]] contre [[Adolf Hitler]], mais est dans le secret de sa préparation<ref>{{harvsp|id=HER2014|Julien Hervier|2014|p=334}}</ref>. « Je ne me consolerai jamais d'avoir brûlé après le {{date-|20 juillet 1944-}} le journal que je tenais à cette époque-là » écrit-il le {{date-|25 mai 1988}}<ref>Ernst Jünger, ''Soixante-dix s'efface IV - 1986-1990'', Gallimard, {{p.|305}}.</ref>. Il est démobilisé et rentre en Allemagne au cours de l'été 1944. Il se retrouve à la tête d'un groupe local du ''[[Volkssturm]]'' et, à l'arrivée des troupes anglaises et américaines, début [[Avril 1945 (guerre mondiale)|{{date-|avril 1945}}]], il demande à ses hommes de ne pas résister<ref>{{harvsp|id=HER2014|Julien Hervier|2014|p=336-337}}</ref>. Il avait appris le {{date-|11 janvier 1945}} que, le {{date-|29 novembre 1944}}, son premier fils âgé de {{nobr|18 ans}} était tombé sous les balles des [[Résistance en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale|partisans]] dans les montagnes de [[Carrare (Italie)|Carrare]] en Italie centrale. {{citation|Depuis l'enfance, il s'appliquait à suivre son père. Et voici que, du premier coup, il fait mieux que lui, le dépasse infiniment<ref>''Second journal parisien'', journal III 1943-1945, Le livre approché de poche, {{p.|394}}.</ref>.}} |

||

=== Après-guerre : l'« |

=== Après-guerre : l'« Anarque » centenaire === |

||

Après la capitulation, il est interdit de publication pendant quatre années à cause de son refus de se soumettre aux procédures de [[dénazification]] des alliés<ref name="ReferenceA">{{harvsp|id=NEA|Elliot Y. Neaman|1999|p=48}}</ref>. Dans l'Allemagne de l'après-guerre il devient plus que jamais une figure controversée. La polémique concerne essentiellement ses articles publiés dans des revues [[nationalisme|nationalistes]] de l'[[entre-deux-guerres]], et l'influence qu'il aurait pu exercer sur l'[[intelligentsia]] [[Nazisme|nazie]], notamment avec la publication en 1932 de son essai ''Le Travailleur''. |

Après la capitulation, il est interdit de publication pendant quatre années à cause de son refus de se soumettre aux procédures de [[dénazification]] des alliés<ref name="ReferenceA">{{harvsp|id=NEA|Elliot Y. Neaman|1999|p=48}}</ref>. Dans l'Allemagne de l'après-guerre il devient plus que jamais une figure controversée. La polémique concerne essentiellement ses articles publiés dans des revues [[nationalisme|nationalistes]] de l'[[entre-deux-guerres]], et l'influence qu'il aurait pu exercer sur l'[[intelligentsia]] [[Nazisme|nazie]], notamment avec la publication en 1932 de son essai ''Le Travailleur''. |

||

[[Fichier:Maison ernst jünger wilflingen.jpg|thumb|La maison d'Ernst Jünger à Wilflingen, devenue après sa mort un musée consacré à l'écrivain et son frère [[Friedrich Georg Jünger|Friedrich Georg]].]] |

[[Fichier:Maison ernst jünger wilflingen.jpg|thumb|La maison d'Ernst Jünger à Wilflingen, devenue après sa mort un musée consacré à l'écrivain et son frère [[Friedrich Georg Jünger|Friedrich Georg]].]] |

||

De 1950 jusqu'à sa mort, il vit dans un petit village de [[Haute-Souabe]], {{Lien|langue=de|trad=Wilflingen (Langenenslingen)|fr=Wilflingen}}, et il voyage à travers le monde pour assouvir sa passion de l'[[entomologie]], plus exactement pour les coléoptères, passion qui a fait l'objet du livre ''Chasses subtiles'' et de plusieurs passages importants de ses autres écrits <ref>[[Jean-Michel Palmier]] écrit : « Je n'ai jamais vu l'auteur d’''Orages d'acier'' exhiber ses médailles ou ses décorations. Mais le sourire de l'homme qui montrait l'un de ses cartons vitrés où étaient méthodiquement classés, impeccablement étalés, des séries de longicornes ou de carabes, était bien celui d'un enfant qui dévoile ses trésors », {{harvsp|Jean-Michel Palmier|1995|p=148-149|id=PALM}}.</ref>. À Wilflingen, il emménage dans une vaste maison que lui loue un cousin du comte [[Claus von Stauffenberg|Stauffenberg]] impliqué dans l'[[Complot du 20 juillet 1944|attentat du {{date-|20 juillet 1944}}]] contre Hitler, maison qu'avait occupée quelques années plus tôt [[Pierre Laval]] alors que le gouvernement de Vichy en exil s'était replié à [[Sigmaringen#L’enclave française (1944-1945)|Sigmaringen]]. Comme le remarque Elliot Neaman : « Que Jünger ait élu domicile dans la maison du |

De 1950 jusqu'à sa mort, il vit dans un petit village de [[Haute-Souabe]], {{Lien|langue=de|trad=Wilflingen (Langenenslingen)|fr=Wilflingen}} près de [[Riedlingen]], et il voyage à travers le monde pour assouvir sa passion de l'[[entomologie]], plus exactement pour les coléoptères, passion qui a fait l'objet du livre ''Chasses subtiles'' et de plusieurs passages importants de ses autres écrits <ref>[[Jean-Michel Palmier]] écrit : « Je n'ai jamais vu l'auteur d’''Orages d'acier'' exhiber ses médailles ou ses décorations. Mais le sourire de l'homme qui montrait l'un de ses cartons vitrés où étaient méthodiquement classés, impeccablement étalés, des séries de longicornes ou de carabes, était bien celui d'un enfant qui dévoile ses trésors », {{harvsp|Jean-Michel Palmier|1995|p=148-149|id=PALM}}.</ref>. À Wilflingen, il emménage dans une vaste maison construite en 1728 par Franz von Stauffenberg évêque de [[Constance (Allemagne)|Constance]], dite du Grand Forestier, juste en face du château des Stauffenberg, que lui loue un cousin éloigné du comte [[Claus von Stauffenberg|Stauffenberg]] impliqué dans l'[[Complot du 20 juillet 1944|attentat du {{date-|20 juillet 1944}}]] contre Hitler, maison qu'avait occupée quelques années plus tôt [[Pierre Laval]] alors que le gouvernement de Vichy en exil s'était replié à [[Sigmaringen#L’enclave française (1944-1945)|Sigmaringen]]. Comme le remarque Elliot Neaman : « Que Jünger ait élu domicile dans la maison du Grand Forestier où le principal collaborateur français Laval avait vécu est un exemple des nombreuses interactions ironiques entre la vie et la littérature générées par la guerre. Que le fils de Jünger ait été tué dans les carrières de marbre de Carrare en est une autre<ref name="ReferenceA"/>. » |

||

[[Fichier:Bundesarchiv B 145 Bild-F073370-0003, Bad Godesberg, Ernst Jünger, Philipp Jenninger.jpg|thumb|Rencontre entre Jünger et [[Philipp Jenninger]], président du [[Bundestag]], en [[1986]].]] |

[[Fichier:Bundesarchiv B 145 Bild-F073370-0003, Bad Godesberg, Ernst Jünger, Philipp Jenninger.jpg|thumb|Rencontre entre Jünger et [[Philipp Jenninger]], président du [[Bundestag]], en [[1986]].]] |

||

Lui qui avait été jusqu'en 1933 une figure de la droite nationaliste défend après 1945 un [[individualisme]] [[Anarchisme|anarchisant]], radicalement hostile à l'État-[[Léviathan]], avec ses essais ''Passage sur la ligne'' (1950) et ''Traité du rebelle'' (1951), puis son roman ''[[Eumeswil]]'' (1977). Dans ce roman, Jünger forge la figure de l'« |

Lui qui avait été jusqu'en 1933 une figure de la droite nationaliste défend après 1945 un [[individualisme]] [[Anarchisme|anarchisant]], radicalement hostile à l'État-[[Léviathan]], avec ses essais ''Passage sur la ligne'' (1950) et ''Traité du rebelle'' (1951), puis son roman ''[[Eumeswil]]'' (1977). Dans ce roman, Jünger forge la figure de l'« Anarque », qui prolonge celle du « banni à errer dans la forêt » ({{citation étrangère|lang=de|Waldgänger}}) décrite deux décennies plus tôt. Comme l'explique [[Patrick Louis (auteur)|Patrick Louis]] : « L'Anarque a renoncé au combat, il a choisi l'[[émigration intérieure]]. Il se replie sur lui-même […] Son souci est son intimité, et parce qu'il ne s'engage pas, il pense préserver son intégrité<ref>[[Patrick Louis (auteur)|Patrick Louis]], « Du Rebelle à l'Anarque » ''in'' {{harvsp|Philippe Barthelet (dir)|2000|p=59-60|id=BARTHELET}}.</ref>. » Jünger a été en la matière influencé par la pensée de [[Max Stirner]]<ref>{{harvsp|id=NEA|Elliot Y. Neaman|1999|p=237}}</ref>. |

||

L'œuvre de Jünger semble devoir être considérée sous l'éclairage des expériences vécues par l'homme dans sa vie intime. Il est en particulier un des rares écrivains à avoir consacré une œuvre à l'ivresse au sens large, celle donnée par les drogues les plus diverses ([[Éther diéthylique|éther]], [[haschich]], [[opium]], [[cocaïne]], [[LSD]]…) et les boissons traditionnelles ([[bière]], [[vin]], [[thé]]). L'auteur entend le mot ''[[ivresse]]'' au sens de modification de la perception des sens et du rapport au temps. Son expérience personnelle de ces substances est relatée dans l'essai ''Approches, drogues et ivresses'' (1970) qui n'est pas sans rappeler ''Du vin et du haschisch'' de [[Charles Baudelaire]] ou surtout ''Les portes de la perception'' d'[[Aldous Huxley]]. |

L'œuvre de Jünger semble devoir être considérée sous l'éclairage des expériences vécues par l'homme dans sa vie intime. Il est en particulier un des rares écrivains à avoir consacré une œuvre à l'ivresse au sens large, celle donnée par les drogues les plus diverses ([[Éther diéthylique|éther]], [[haschich]], [[opium]], [[cocaïne]], [[LSD]]…) et les boissons traditionnelles ([[bière]], [[vin]], [[thé]]). L'auteur entend le mot ''[[ivresse]]'' au sens de modification de la perception des sens et du rapport au temps. Son expérience personnelle de ces substances est relatée dans l'essai ''Approches, drogues et ivresses'' (1970) qui n'est pas sans rappeler ''Du vin et du haschisch'' de [[Charles Baudelaire]] ou surtout ''Les portes de la perception'' d'[[Aldous Huxley]]. |

||

[[Fichier:Tombe d'Ernst Jünger au cimetière de Wilflingen.jpg|thumb|Tombe d'Ernst Jünger au cimetière de Wilflingen.]] |

[[Fichier:Tombe d'Ernst Jünger au cimetière de Wilflingen.jpg|thumb|Tombe d'Ernst Jünger au cimetière de Wilflingen.]] |

||

En 1982, l'attribution à Jünger du [[prix Goethe]] déclenche de violentes protestations en [[Allemagne]] et une polémique nourrie pendant plusieurs mois. Ces protestations émanent en majorité de la gauche en général et des [[Alliance 90 / Les Verts|Verts]] en particulier. Ces voix {{incise|qui se font entendre jusque devant les marches de l'[[église Saint-Paul de Francfort]] où a lieu la cérémonie de remise du prix le {{date-|28 août 1982-}}}} n'acceptent pas que le prix allemand le plus prestigieux soit remis à une personne qui incarne à leurs yeux un passé militariste et anti-démocratique<ref>{{harvsp|id=NEA|Elliot Y. Neaman|1999|p=220-233}}</ref>. Mais, contrastant avec cette manifestation nationale de rejet, son centième anniversaire, en [[1995]], est l'occasion de plusieurs célébrations officielles et il est invité à déjeuner au [[ |

En 1982, l'attribution à Jünger du [[prix Goethe]] déclenche de violentes protestations en [[Allemagne]] et une polémique nourrie pendant plusieurs mois. Ces protestations émanent en majorité de la gauche en général et des [[Alliance 90 / Les Verts|Verts]] en particulier. Ces voix {{incise|qui se font entendre jusque devant les marches de l'[[église Saint-Paul de Francfort]] où a lieu la cérémonie de remise du prix le {{date-|28 août 1982-}}}} n'acceptent pas que le prix allemand le plus prestigieux soit remis à une personne qui incarne à leurs yeux un passé militariste et anti-démocratique<ref>{{harvsp|id=NEA|Elliot Y. Neaman|1999|p=220-233}}</ref>. Mais, contrastant avec cette manifestation nationale de rejet, son centième anniversaire, en [[1995]], est l'occasion de plusieurs célébrations officielles et il est invité à déjeuner au [[palais de l'Élysée]] par le président [[François Mitterrand]] qui éprouve une grande admiration pour lui<ref>Photos [http://www.bild.bundesarchiv.de/cross-search/search/_1233134896/?search [view]=detail&search[focus]=326 1] et [http://www.bild.bundesarchiv.de/cross-search/search/_1233134896/?search [view]=detail&search[focus]=327 2] d'une visite officielle en compagnie d'[[Helmut Kohl]] le 20 juillet [[1993]] à Wilflingen.</ref>. Il s'est également lié après guerre avec [[Julien Gracq]], qui a souvent exprimé l'admiration qu'il éprouve pour l'œuvre de Jünger et notamment pour ''[[Sur les falaises de marbre]]''<ref>Admiration évoquée par Gracq dans deux textes : l'un, radiodiffusé en 1959, intitulé ''Symbolique d'Ernst Jünger'' (œuvres complètes, tome 1, {{p.|976}}) ; l'autre intitulé ''L'œuvre d'Ernst Jünger en France'' publié dans le numéro spécial de la revue ''[[Antaios]]'' en l'honneur du {{70e|anniversaire}} de Jünger (œuvres complètes, tome 2, {{p.|1158}}.)</ref>. |

||

Le {{date-|26 septembre 1996}}, il se convertit au [[catholicisme]]<ref>Voir par exemple Helmuth Kiesel, « Eintritt in ein kosmisches Ordnungswissen. Zwei Jahre vor seinem Tod: Ernst Jüngers Konversion zum Katholizismus », ''[[Frankfurter Allgemeine Zeitung]]'', {{numéro}}74 du 29 mars 1999, {{p.|55}}. et Bernhard Gajek, « La onzième heure d'Ernst Jünger », ''Catholica'', printemps 1999, {{p.|98-103}}.</ref>. Après avoir été actif jusque dans les derniers jours de sa vie, il meurt dans son sommeil à l'aube du {{date-|17 février 1998}} à l'hôpital de [[Riedlingen]]<ref>{{harvsp|id=NEA|Elliot Y. Neaman|1999|p=65}}</ref>. |

Le {{date-|26 septembre 1996}}, il se convertit au [[catholicisme]]<ref>Voir par exemple Helmuth Kiesel, « Eintritt in ein kosmisches Ordnungswissen. Zwei Jahre vor seinem Tod: Ernst Jüngers Konversion zum Katholizismus », ''[[Frankfurter Allgemeine Zeitung]]'', {{numéro}}74 du 29 mars 1999, {{p.|55}}. et Bernhard Gajek, « La onzième heure d'Ernst Jünger », ''Catholica'', printemps 1999, {{p.|98-103}}.</ref>. Après avoir été actif jusque dans les derniers jours de sa vie, il meurt dans son sommeil à l'aube du {{date-|17 février 1998}} à l'hôpital de [[Riedlingen]]<ref>{{harvsp|id=NEA|Elliot Y. Neaman|1999|p=65}}</ref>. |

||

== |

== Œuvres == |

||

La critique littéraire différencie dans l'œuvre de Jünger deux périodes de production: les livres de jeunesse et les livres de maturité. Jünger, lors des entretiens qu'il a donnés, a opéré lui-même une distinction entre ce qu'il a appelé son « Altes Testament » (''Ancien Testament'') et son « Neues Testament » (''Nouveau Testament''). La première catégorie regroupe les récits de guerre dans lesquels tous les personnages et les faits sont réels, tandis que la deuxième est composée d’œuvres de fiction, dans lesquelles les figures, les allégories, les « mondes [[Rêve|oniriques]] » et les lieux imaginaires croisent de nombreuses références au monde réel<ref>{{Ouvrage|langue=de|auteur1=Heimo Schwilk|titre=Ernst Jünger|sous-titre=Ein Jahrhundertleben|éditeur=Piper|lieu=Munich|année=2007|pages totales=623|passage=187, 283-286|isbn=978-3-492-04016-7}}</ref>{{,}}<ref>{{Ouvrage|auteur1=Dominique Venner|titre=Ernst Jünger – Un autre destin européen|éditeur=Editions du Rocher|lieu=Paris|année=2009|pages totales=235|passage=14-15|isbn=978-2-268-07307-1}}</ref>. |

La critique littéraire différencie dans l'œuvre de Jünger deux périodes de production : les livres de jeunesse et les livres de maturité. Jünger, lors des entretiens qu'il a donnés, a opéré lui-même une distinction entre ce qu'il a appelé son « Altes Testament » (''Ancien Testament'') et son « Neues Testament » (''Nouveau Testament''). La première catégorie regroupe les récits de guerre dans lesquels tous les personnages et les faits sont réels, tandis que la deuxième est composée d’œuvres de fiction, dans lesquelles les figures, les allégories, les « mondes [[Rêve|oniriques]] » et les lieux imaginaires croisent de nombreuses références au monde réel<ref>{{Ouvrage|langue=de|auteur1=Heimo Schwilk|titre=Ernst Jünger|sous-titre=Ein Jahrhundertleben|éditeur=Piper|lieu=Munich|année=2007|pages totales=623|passage=187, 283-286|isbn=978-3-492-04016-7}}</ref>{{,}}<ref>{{Ouvrage|auteur1=Dominique Venner|titre=Ernst Jünger – Un autre destin européen|éditeur=Editions du Rocher|lieu=Paris|année=2009|pages totales=235|passage=14-15|isbn=978-2-268-07307-1}}</ref>. |

||

Du vivant de l'auteur, ont été publiées successivement deux éditions générales de ses œuvres : la première en dix volumes de 1960 à 1965 chez Ernst Klett (titre original : ''Gesammelte Werke''), la seconde en dix-huit volumes de 1978 à 1983 chez Klett-Cotta (titre original : ''Sämtliche Werke'')<ref>{{de}} [http://www.klett-cotta.de/literatur_buecher_jk.html?&tt_products=291&backPID=97 ''Sämtliche Werke'' sur le site de Klett-Cotta]</ref>. Il ne s'agit pas d'œuvres véritablement « complètes » dans la mesure où aucun de ses nombreux articles politiques publiés dans des journaux entre 1920 et 1933 n'y figure<ref>La bibliographie la plus complète en France se trouve dans l'ouvrage d'[[Alain de Benoist]], ''Ernst Jünger : une bio-bibliographie'', 1997. En allemand l'ouvrage de Nicolai Riedel, ''Ernst Jünger — Bibliographie 1928–2002'', Stuttgart, J.B. Metzler, 2003, fait autorité.</ref>. Ils ont fait l'objet d'une édition en 2002 par S. O. Berggötz sous le titre ''Politische Publizistik'' également chez Klett-Cotta<ref>{{de}} [http://www.klett-cotta.de/buch/Juenger/Politische_Publizistik/5158 Présentation du livre] sur le site de l'éditeur.</ref>. Ses « journaux de guerre » en deux tomes {{incise|tome I (1914-1918) et tome II (1939-1948)}} ont été publiés en {{date-|février 2008}} dans la [[Bibliothèque de la Pléiade]]<ref>Cette publication ne laisse pas l'hebdomadaire français ''[[L'Express]]'' de marbre qui s'étonne de la publication de « cet auteur controversé, alors que des géants comme [[Thomas Mann]], [[Robert Musil]] ou [[Joseph Roth]] […] restent encore à la porte de ce panthéon des lettres » ''in'' Dufay, F. « Ernst Jünger. Un occupant si korrekt », ''L'Express'', {{numéro}}2954, 14-20 février 2008, {{p.|108-110}}.</ref>. |

Du vivant de l'auteur, ont été publiées successivement deux éditions générales de ses œuvres : la première en dix volumes de 1960 à 1965 chez Ernst Klett (titre original : ''Gesammelte Werke''), la seconde en dix-huit volumes de 1978 à 1983 chez Klett-Cotta (titre original : ''Sämtliche Werke'')<ref>{{de}} [http://www.klett-cotta.de/literatur_buecher_jk.html?&tt_products=291&backPID=97 ''Sämtliche Werke'' sur le site de Klett-Cotta]</ref>. Il ne s'agit pas d'œuvres véritablement « complètes » dans la mesure où aucun de ses nombreux articles politiques publiés dans des journaux entre 1920 et 1933 n'y figure<ref>La bibliographie la plus complète en France se trouve dans l'ouvrage d'[[Alain de Benoist]], ''Ernst Jünger : une bio-bibliographie'', 1997. En allemand l'ouvrage de Nicolai Riedel, ''Ernst Jünger — Bibliographie 1928–2002'', Stuttgart, J.B. Metzler, 2003, fait autorité.</ref>. Ils ont fait l'objet d'une édition en 2002 par S. O. Berggötz sous le titre ''Politische Publizistik'' également chez Klett-Cotta<ref>{{de}} [http://www.klett-cotta.de/buch/Juenger/Politische_Publizistik/5158 Présentation du livre] sur le site de l'éditeur.</ref>. Ses « journaux de guerre » en deux tomes {{incise|tome I (1914-1918) et tome II (1939-1948)}} ont été publiés en {{date-|février 2008}} dans la [[Bibliothèque de la Pléiade]]<ref>Cette publication ne laisse pas l'hebdomadaire français ''[[L'Express]]'' de marbre qui s'étonne de la publication de « cet auteur controversé, alors que des géants comme [[Thomas Mann]], [[Robert Musil]] ou [[Joseph Roth]] […] restent encore à la porte de ce panthéon des lettres » ''in'' Dufay, F. « Ernst Jünger. Un occupant si korrekt », ''L'Express'', {{numéro}}2954, 14-20 février 2008, {{p.|108-110}}.</ref>. |

||

| Ligne 82 : | Ligne 89 : | ||

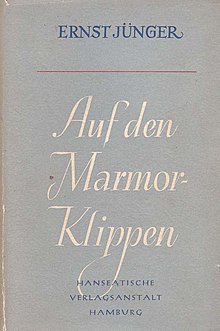

[[Fichier:Jünger, Ernst -Auf den Marmorklippen,1939.jpg|thumb|Couverture de l'édition originale de ''[[Sur les falaises de marbre]]'' (1939).]] |

[[Fichier:Jünger, Ernst -Auf den Marmorklippen,1939.jpg|thumb|Couverture de l'édition originale de ''[[Sur les falaises de marbre]]'' (1939).]] |

||

* '' [[Orages d'acier]]'' (''In Stahlgewittern''), [[1920]] |

* '' [[Orages d'acier]]'' (''In Stahlgewittern''), [[1920]] |

||

* ''[[Le Combat comme expérience intérieure]]'' (''Der Kampf als inneres Erlebnis''), [[1922]], traduit en français sous le titre : ''La guerre notre mère'', 1934. |

* ''[[Le Combat comme expérience intérieure]]'' (''Der Kampf als inneres Erlebnis''), [[1922]], traduit en français sous le titre : ''La guerre notre mère'', [[Éditions Albin Michel|Albin Michel]], 1934. |

||

* ''Lieutenant Sturm'' (''[[Sturm (roman)|Sturm]]''), postface |

* ''Lieutenant Sturm'' (''[[Sturm (roman)|Sturm]]''), [[1923]], traduit en français par Philippe Giraudon, postface Olivier Aubertin), [[Éditions Viviane Hamy]], 1991 • {{ISBN|978-2-87858-021-1}} |

||

* ''[[Le Boqueteau 125]], chronique des combats de tranchée (1918)'' (''Das Wäldchen 125, eine Chronik aus den Grabenkämpfen (1918)''), [[1925]] |

* ''[[Le Boqueteau 125]], chronique des combats de tranchée (1918)'' (''Das Wäldchen 125, eine Chronik aus den Grabenkämpfen (1918)''), [[Payot (maison d'édition)|Payot]], [[1925]] |

||

* ''[[Feu et sang - Bref épisode d'une grande bataille]]'' (''Feuer und Blut - Ein kleiner Ausschnitt aus einer grossen Schlacht''), [[1925]] |

* ''[[Feu et sang - Bref épisode d'une grande bataille]]'' (''Feuer und Blut - Ein kleiner Ausschnitt aus einer grossen Schlacht''), [[1925]], traduit en français par [[Julien Hervier]], [[Christian Bourgois éditeur|Christian Bourgois]], 2008 |

||

* ''Le Cœur aventureux'' (''Das abenteuerliche Herz''), [[1929]], publié en [[1938]] dans une version incomplète par [[Éditions Gallimard|Gallimard]] • édition intégrale<ref>[https://www.liberation.fr/livres/1995/03/23/le-premier-centenaire-d-ernst-junger-le-coeur-aventureux-1929-premiere-version_126128/ Lire la critique de Michka Assayas, ''Le premier centenaire d'Ernst Jünger : « Le Cœur aventureux, 1929. Première version »'', publiée dans ''Libération'', le 23 mars 1995]</ref>, traduction de [[Julien Hervier]], [[Éditions Gallimard|Gallimard]], [[1995 en littérature|1995]] - {{ISBN|978-2-07074-165-6}} |

|||

* ''Le Cœur aventureux'' (''Das abenteuerliche Herz''), [[1929]] |

|||

* ''[[Jeux africains (Jünger)|Jeux africains]]'' (''Afrikanische Spiele''), [[1936]] |

* ''[[Jeux africains (Jünger)|Jeux africains]]'' (''Afrikanische Spiele''), [[1936]], traduit par [[Henri Thomas]], [[Collection Blanche (Gallimard)|Collection Blanche]], [[Éditions Gallimard|Gallimard]], [[1944 en littérature|1944]] |

||

* ''[[Sur les falaises de marbre]]'' (''Auf den Marmorklippen''), [[1939]] |

* ''[[Sur les falaises de marbre]]'' (''Auf den Marmorklippen''), [[1939]], traduit par [[Henri Thomas]], [[Collection Blanche (Gallimard)|Collection Blanche]], [[Éditions Gallimard|Gallimard]], [[1942 en littérature|1942]] |

||

* ''Voyage atlantique'' (''Atlantische Fahrt''), [[1947]] |

* ''Voyage atlantique'' (''Atlantische Fahrt''), journal de voyage, [[1947]] |

||

* ''[[Héliopolis (roman)|Héliopolis]]'' (''Heliopolis''), [[1949]] |

* ''[[Héliopolis (roman)|Héliopolis]]'' (''Heliopolis''), [[1949]] |

||

* ''[[Visite à Godenholm]]'' (''Besuch auf Godenholm''), [[1952]] |

* ''[[Visite à Godenholm]]'' (''Besuch auf Godenholm''), [[1952]] |

||

| Ligne 105 : | Ligne 112 : | ||

* ''Le Travailleur'' (''Der Arbeiter'' - [[1931]]) |

* ''Le Travailleur'' (''Der Arbeiter'' - [[1931]]) |

||

* ''Éloge des voyelles'' (''Lob der Vokale'' - [[1934]]) |

* ''Éloge des voyelles'' (''Lob der Vokale'' - [[1934]]) |

||

* ''Feu et mouvement''- [[1934]] |

* ''Feu et mouvement'' (''Feuer und Bewegung'' - [[1934]] |

||

* ''La Paix'' (''Der Friede'' - [[1946]]) |

* ''La Paix'' (''Der Friede'' - [[1946]]) |

||

* ''Le traité du Rebelle ou le recours aux forêts'' (''Der Waldgänger'' - [[1951]]) |

* ''Le traité du Rebelle ou le recours aux forêts'' (''Der Waldgänger'' - [[1951]]) |

||

| Ligne 134 : | Ligne 141 : | ||

=== Correspondance === |

=== Correspondance === |

||

* {{Ouvrage|langue=fr|langue originale=de|auteur1=Ernst Jünger|auteur2=[[Martin Heidegger]] |

* {{Ouvrage|langue=fr|langue originale=de|auteur1=Ernst Jünger|auteur2=[[Martin Heidegger]]|traduction=[[Julien Hervier]]|titre=Correspondance|sous-titre=1949-1975|éditeur=Christian Bourgois Éditeur|lieu=Paris|année=2010|pages totales=165|pages=165|isbn=978-2-267-02067-0}} |

||

* {{Ouvrage|langue=fr|langue originale=de|auteur1=Ernst Jünger| |

* {{Ouvrage|langue=fr|langue originale=de|auteur1=Ernst Jünger|traduction=Julien Hervier|titre=Carnet de guerre 1914-1918|éditeur=Christian Bourgois Éditeur|collection=Litt. Étr.|lieu=Paris|année=2014|pages totales=570|pages=570|isbn=978-2-267-02589-7}} |

||

* {{Ouvrage|langue=fr|langue originale=de|auteur1=Ernst Jünger| |

* {{Ouvrage|langue=fr|langue originale=de|auteur1=Ernst Jünger|préface=Heimo Schwilk|traduction=Julien Hervier|titre=Lettres du front à sa famille 1915-1918 : Avec un choix de réponses de ses parents et de Friedrich Georg Jünger|éditeur=Christian Bourgois Éditeur|collection=Litt. Étr.|lieu=Paris|année=2016|pages totales=169|pages=169|isbn=978-2-267-02933-8}} |

||

* {{Ouvrage|langue=fr|langue originale=de|auteur1=Ernst Jünger|auteur2=Carl Schmitt| |

* {{Ouvrage|langue=fr|langue originale=de|auteur1=Ernst Jünger|auteur2=Carl Schmitt|préface=Julien Hervier|postface=Helmuth Kiesel|traduction=François Poncet|titre=Correspondance 1930-1983|éditeur=Krisis & Pierre-Guillaume de Roux|lieu=Paris|année=2020|pages totales=663|pages=663|isbn=978-2-363-71332-2}} |

||

== Postérité == |

== Postérité == |

||

* Un [[taxon]] végétal et une vingtaine de taxons animaux ont été dédiés à Jünger<ref>Liste établie par Auguste Francotte ''in'' {{harvsp|id=BARTHELET|Philippe Barthelet (dir)|2000|p=222-223}}.</ref>. |

* Un [[taxon]] végétal et une vingtaine de taxons animaux ont été dédiés à Jünger<ref>Liste établie par Auguste Francotte ''in'' {{harvsp|id=BARTHELET|Philippe Barthelet (dir)|2000|p=222-223}}.</ref>. |

||

* Le prix Ernst-Jünger décerné par le [[land (Allemagne)|land]] de [[Bade-Wurtemberg]] récompense des travaux de recherche en [[entomologie]]. |

* Le prix Ernst-Jünger décerné par le [[land (Allemagne)|land]] de [[Bade-Wurtemberg]] récompense des travaux de recherche en [[entomologie]]. |

||

* La bourse d' |

* La bourse d'études Ernst-Jünger destinée aux chercheurs en sciences humaines est octroyée par le land de Bade-Wurtemberg. |

||

* Jünger est un des personnages principaux du roman ''Nocturne du Chili'' (2002) de l'écrivain hispanophone [[Roberto Bolaño]]<ref>Raphaël Estève, « Jünger et la technique dans ''Nocturno de Chile'' » ''in'' Karim Benmiloud et Raphaël Estève (coord.), ''Les astres noirs de Roberto Bolaño'', Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2007, {{p.|135-159}}.</ref> et figure également dans ''[[Les Bienveillantes]]'' (2006) de [[Jonathan Littell]]. |

* Jünger est un des personnages principaux du roman ''Nocturne du Chili'' (2002) de l'écrivain hispanophone [[Roberto Bolaño]]<ref>Raphaël Estève, « Jünger et la technique dans ''Nocturno de Chile'' » ''in'' Karim Benmiloud et Raphaël Estève (coord.), ''Les astres noirs de Roberto Bolaño'', Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2007, {{p.|135-159}}.</ref> et figure également dans ''[[Les Bienveillantes]]'' (2006) de [[Jonathan Littell]]. |

||

| Ligne 194 : | Ligne 201 : | ||

* {{Ouvrage|langue=fr|auteur1=[[Bernard Maris]]|titre=''L'homme dans la guerre. Maurice Genevois face à Ernst Jünger''|éditeur=Grasset|lieu=Paris|année=2013|pages totales=169|pages=174|isbn=978-2-246-80338-6}} |

* {{Ouvrage|langue=fr|auteur1=[[Bernard Maris]]|titre=''L'homme dans la guerre. Maurice Genevois face à Ernst Jünger''|éditeur=Grasset|lieu=Paris|année=2013|pages totales=169|pages=174|isbn=978-2-246-80338-6}} |

||

* {{Ouvrage|langue=fr|auteur1=[[François L'Yvonnet]]|titre=''Apologie d'Ernst Jünger''|éditeur=Lemieux|collection=Monde d'idées|lieu=Paris|année=2017|pages totales=154|pages=160|isbn=978-2-37344-104-8}} |

* {{Ouvrage|langue=fr|auteur1=[[François L'Yvonnet]]|titre=''Apologie d'Ernst Jünger''|éditeur=Lemieux|collection=Monde d'idées|lieu=Paris|année=2017|pages totales=154|pages=160|isbn=978-2-37344-104-8}} |

||

* [[ |

* [[Luc-Olivier d'Algange]], ''Le Déchiffrement du monde : la gnose poétique d'Ernst Jünger'', Paris, L'Harmattan, coll. Théôria, 2017 {{ISBN|978-2-3431-3346-1}} |

||

* [[Julius Evola]], ''La Figure du Travailleur chez Ernst Jünger'', Paris, [[La Nouvelle Librairie]], coll. « Éternel retour », 2020, 252 p. {{ISBN|978-2-491446-24-6}}. |

|||

* Michele Iozzino, ''Ernst Jünger, le visage de la technique'', Paris, [[La Nouvelle Librairie]], coll. « Agora de l'Institut Iliade », 2023, 314 p. {{ISBN|978-2-493898-70-8}}. |

|||

==== Articles ==== |

==== Articles ==== |

||

| Ligne 200 : | Ligne 209 : | ||

==== Films ==== |

==== Films ==== |

||

* « ''La |

* « ''[[La Guerre d'un seul homme]]'' » (Images d'archives, tournées sous l'occupation de la France par les Allemands, mises en résonance avec la lecture du journal d'Ernst Jünger), réalisation [[Edgardo Cozarinsky]], 105 min, 1981. |

||

* « ''Ernst Jünger, Archives du {{s-|XX}}'' » (3 heures d'entretien avec Ernst Jünger), réalisation Pierre-André Boutang, production SFP/Jean-José Marchand, INA, 1973. |

* « ''Ernst Jünger, [[Archives du XXe siècle|Archives du {{s-|XX}}]]'' » (3 heures d'entretien avec Ernst Jünger), réalisation Pierre-André Boutang, production SFP/Jean-José Marchand, INA, 1973. |

||

* ''[[Le Rouge et le Gris, Ernst Jünger dans la Grande Guerre]]'', documentaire réalisé par [[François Lagarde (photographe)|François Lagarde]], 2017. |

* ''[[Le Rouge et le Gris, Ernst Jünger dans la Grande Guerre]]'', documentaire réalisé par [[François Lagarde (photographe)|François Lagarde]], 2017. |

||

* « ''Ernst Jünger, l'ennemi parle'' », produit par Christophe Boutang, réalisé par David Cangardel Chaîne Histoire, 2018. |

* « ''Ernst Jünger, l'ennemi parle'' », produit par Christophe Boutang, réalisé par David Cangardel Chaîne Histoire, 2018. |

||

==== Revues ==== |

==== Revues ==== |

||

* « Cahier Ernst Jünger », [[Éditions de la Table |

* « Cahier Ernst Jünger », [[Éditions de la Table ronde|La Table ronde]], hiver 1976 |

||

* « Ernst Jünger », ''L'Œil de bœuf'', {{numéro|5/6}}, décembre 1994 |

* « Ernst Jünger », ''L'Œil de bœuf'', {{numéro|5/6}}, décembre 1994 |

||

* « Ernst Jünger », ''[[Nouvelle École]]'' {{numéro|48}}, 1996 |

* « Ernst Jünger », ''[[Nouvelle École]]'' {{numéro|48}}, 1996 |

||

| Ligne 236 : | Ligne 245 : | ||

=== Liens externes === |

=== Liens externes === |

||

{{Autres projets||commons=Ernst Jünger|wikiquote=Ernst Jünger}} |

{{Autres projets||commons=Ernst Jünger|wikiquote=Ernst Jünger}} |

||

{{liens}} |

|||

* {{Bases}} |

|||

* {{Dictionnaires}} |

|||

* {{fr}} [http://www.juenger-haus.de/startseite,159.html Musée Ernst Jünger à Wilflingen] |

* {{fr}} [http://www.juenger-haus.de/startseite,159.html Musée Ernst Jünger à Wilflingen] |

||

* {{en}} [http://www.juenger.org Ernst Jünger in cyberspace] |

* {{en}} [http://www.juenger.org Ernst Jünger in cyberspace] |

||

* {{fr}} [http://www.leforum.de/artman/publish/article_37.shtml « L'image d'Ernst Jünger en France : un débat toujours actuel »] par [[Julien Hervier]], 1998 |

* {{fr}} [http://www.leforum.de/artman/publish/article_37.shtml « L'image d'Ernst Jünger en France : un débat toujours actuel »] par [[Julien Hervier]], 1998 |

||

* {{fr}} [http://blog.agone.org/post/2011/11/14/L-homme-aux-fadaises-de-marbre-canonise#rev-pnote-649086-4 « L’homme aux fadaises de marbre canonisé : Ernst Jünger en Pléiade »] par Michel Vanoosthuyse, 2008 |

* {{fr}} [http://blog.agone.org/post/2011/11/14/L-homme-aux-fadaises-de-marbre-canonise#rev-pnote-649086-4 « L’homme aux fadaises de marbre canonisé : Ernst Jünger en Pléiade »] par Michel Vanoosthuyse, 2008 |

||

* {{en |

* {{mul|en|de|it|fr}} [http://www.centrostudilaruna.it/sezioni/autori/ernst-junger Collection de textes sur Ernst Jünger] |

||

* {{fr}} [https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2018/82611681 Recueil des Commémorations nationales 2018 - Lancement de l’offensive du Printemps] |

* {{fr}} [https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2018/82611681 Recueil des Commémorations nationales 2018 - Lancement de l’offensive du Printemps] |

||

{{Portail|littérature|Allemagne|République de Weimar|entomologie|histoire de la zoologie et de la botanique|Seconde Guerre mondiale|Première Guerre mondiale|conservatisme}} |

{{Portail|littérature|Allemagne|République de Weimar|entomologie|histoire de la zoologie et de la botanique|Seconde Guerre mondiale|Première Guerre mondiale|conservatisme|nationalisme}} |

||

{{CLEDETRI:Junger, Ernst}} |

{{CLEDETRI:Junger, Ernst}} |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

[[Catégorie:Écrivain allemand du XXe siècle]] |

[[Catégorie:Écrivain allemand du XXe siècle]] |

||

[[Catégorie:Romancier allemand]] |

[[Catégorie:Romancier allemand du XXe siècle]] |

||

[[Catégorie: |

[[Catégorie:Essayiste allemand du XXe siècle]] |

||

| ⚫ | |||

[[Catégorie:Essayiste du XXe siècle]] |

|||

[[Catégorie:Mémorialiste allemand]] |

[[Catégorie:Mémorialiste allemand]] |

||

[[Catégorie:Mémorialiste du XXe siècle]] |

[[Catégorie:Mémorialiste du XXe siècle]] |

||

[[Catégorie:Auteur allemand de journal intime]] |

[[Catégorie:Auteur allemand de journal intime]] |

||

[[Catégorie:Poète allemand]] |

[[Catégorie:Poète allemand du XXe siècle]] |

||

[[Catégorie:Poète du XXe siècle]] |

|||

[[Catégorie:Épistolier allemand]] |

[[Catégorie:Épistolier allemand]] |

||

[[Catégorie:Épistolier du XXe siècle]] |

[[Catégorie:Épistolier du XXe siècle]] |

||

[[Catégorie: |

[[Catégorie:Auteur publié par les éditions Albin Michel]] |

||

[[Catégorie:Auteur publié par les éditions Gallimard]] |

|||

[[Catégorie:Auteur publié par les éditions Christian Bourgois]] |

|||

[[Catégorie:Auteur publié par les éditions de la Table ronde]] |

|||

[[Catégorie:Auteur publié par les éditions Payot et Rivages]] |

|||

[[Catégorie:Auteur publié dans la Bibliothèque de la Pléiade]] |

|||

| ⚫ | |||

[[Catégorie:Centenaire allemand]] |

[[Catégorie:Centenaire allemand]] |

||

[[Catégorie:Militaire allemand de la Première Guerre mondiale]] |

[[Catégorie:Militaire allemand de la Première Guerre mondiale]] |

||

| Ligne 276 : | Ligne 288 : | ||

[[Catégorie:Docteur honoris causa de l'université complutense de Madrid]] |

[[Catégorie:Docteur honoris causa de l'université complutense de Madrid]] |

||

[[Catégorie:Naissance en mars 1895]] |

[[Catégorie:Naissance en mars 1895]] |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

[[Catégorie:Décès en février 1998]] |

[[Catégorie:Décès en février 1998]] |

||

[[Catégorie:Décès en Bade-Wurtemberg]] |

[[Catégorie:Décès en Bade-Wurtemberg]] |

||

Dernière version du 30 mars 2024 à 06:11

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom de naissance |

Ernst Jünger |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

Militaire, diariste, journaliste, écrivain de science-fiction, écrivain, entomologiste, philosophe, poète |

| Fratrie |

Friedrich Georg Jünger Johanna Deventer-Jünger (d) Hans Otto Jünger (d) Wolfgang Jünger (d) |

| Arme | |

|---|---|

| Grade militaire | |

| Conflits | |

| Mouvement | |

| Genre artistique | |

| Site web |

(de) www.juenger-haus.de |

| Distinctions | Liste détaillée Prix littéraire de la ville de Brême () Immermann-Preis () Schiller-Gedächtnispreis () Ordre du Mérite du Land de Bade-Wurtemberg () Prix mondial Cino-Del-Duca () Prix Goethe de la ville de Francfort () Grand commandeur de l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne () Ordre bavarois de Maximilien pour la science et l'art () Docteur honoris causa de l'université complutense de Madrid () Ordre Pour le Mérite |

| Archives conservées par |

Archives littéraires allemandes de Marbach (A:Jünger, Ernst)[1] |

Ernst Jünger est un écrivain allemand, né le à Heidelberg et mort le à Riedlingen.

En tant que contemporain et témoin de l'histoire européenne du XXe siècle, Jünger a participé aux deux guerres mondiales, d'abord dans les troupes de choc au cours de la Première Guerre mondiale, puis comme officier de l'administration militaire d'occupation à Paris à partir de 1941. Devenu célèbre après la publication de ses souvenirs de la Première Guerre mondiale dans Orages d'acier en 1920, il a été une figure intellectuelle majeure de la révolution conservatrice à l'époque de Weimar, mais s'est tenu éloigné de la vie politique à partir de l'accession des nazis au pouvoir. Jusqu'à la fin de sa vie à plus de 100 ans, il a publié des récits et de nombreux essais ainsi qu'un journal des années 1939 à 1948 puis de 1965 à 1996. Parmi ses récits, Sur les falaises de marbre (1939) est l'un des plus connus[2]. Francophile et francophone, Ernst Jünger a vu son œuvre intégralement traduite en français et « [...] fait partie, avec Günter Grass et Heinrich Böll, des auteurs allemands les plus traduits en France[3] ». Figure publique très controversée à partir de l'après-guerre dans son pays, il a reçu le prix Goethe en 1982 pour l'ensemble de son œuvre.

Julien Hervier, qui a dirigé l'édition des Journaux de guerre de Jünger dans la Bibliothèque de la Pléiade, a écrit : « Si l'on voulait conclure sur Jünger, il faudrait avant tout éviter la facilité qui tend à accorder autant d'importance, sinon plus, à sa légende d'homme d'action, engagé dans la guerre, la politique et l'aventure, qu'aux milliers de pages de son œuvre d'écrivain[4] ».

Biographie[modifier | modifier le code]

Jeunesse et Première Guerre mondiale sous les « Orages d'acier »[modifier | modifier le code]

Ernst Jünger est l'aîné d'une famille de cinq enfants parmi lesquels son frère, Friedrich Georg, devient un de ses compagnons privilégiés. Leur père devient chimiste et pharmacien après avoir été l'assistant de Viktor Meyer à l’université. Ernst se révèle assez vite rétif à la discipline scolaire. À l'âge de 16 ans, il rejoint le groupe de jeunesse Wandervogel (« les oiseaux migrateurs »)[5], puis fugue à l'âge de 17 ans pour s'engager dans la Légion étrangère en France. Il revient sur cette aventure vingt ans après dans le roman autobiographique Jeux africains publié en 1936[6].

Il a 19 ans et prépare son abitur lorsque l’empereur Guillaume II ordonne la mobilisation en . Il participe, comme de nombreux autres compatriotes, avec un enthousiasme teinté d'ardeur et d'effroi à la Première Guerre mondiale[7]. Promu sous-officier, puis officier (lieutenant), il est blessé quatorze fois et reçoit, le , la plus haute décoration allemande accordée à un jeune officier de 23 ans et demi, la croix « Pour le Mérite »[8].

Il raconte après guerre son expérience de la guerre des tranchées, comme simple soldat d'abord, puis comme officier des Sturmtruppen, ancêtres des commandos, dans le livre Orages d'acier publié à compte d'auteur en 1920 sur les conseils de son père[9]. Il y décrit notamment les horreurs vécues, mais aussi la fascination que l'expérience du feu a exercée sur lui. « La bataille des Éparges fut mon baptême du feu. Il était tout autre que je ne l'avais imaginé. J'avais pris part à une grande opération guerrière sans voir un seul de mes adversaires…»[10] Ce livre connut un grand succès auprès du public et reste aujourd'hui encore son livre le plus lu. André Gide écrit : « Le livre d'Ernst Jünger sur la guerre de 14, Orages d'acier, est incontestablement le plus beau livre de guerre que j'ai lu, d'une bonne foi, d'une honnêteté, d'une véracité parfaites[11] ». Il y décrit notamment la défaite de l'armée allemande, à l'encontre du mythe du coup de poignard dans le dos.

En 1922, il écrit Le Combat comme expérience intérieure (Der Kampf als inneres Erlebnis), à la fois roman et essai, où figurent, outre ses souvenirs de la Grande Guerre et l'effet sur l'âme des soldats de conditions de vie extrêmes dans les tranchées, ses premières réflexions philosophiques et politiques sur la bravoure et le pacifisme.

Jünger nourrit de son expérience de la guerre et du combat son analyse historique et politique de la situation allemande après la défaite. Il s'inscrit dans la « Kriegsideologie »[12] qui anime de nombreux intellectuels au temps de la république de Weimar[13],[14].

Entre-deux-guerres : nationalisme et révolution[modifier | modifier le code]

Après la défaite et sa démobilisation, il travaille un temps pour le ministère de la Reichswehr à Hanovre. Il collabore à la rédaction de manuels destinés aux troupes d'infanterie. Le 31 août 1923, il quitte l'armée et entame des études de sciences naturelles et d'entomologie à Leipzig. Il suit également des cours de philosophie auprès de Hans Driesch et Felix Krüger, et lit abondamment, notamment Nietzsche et Spengler. Il effectue plusieurs voyages d'étude de la zoologie à Naples dont un de février à avril 1925. Il quitte l'Université le 26 mai 1926. Il s'installe à son compte comme écrivain et journaliste politique. Il écrit alors dans diverses publications nationalistes « une bonne centaine d'articles en un lustre[15] », celles des ligues d'anciens combattants notamment, et fréquente les cercles nationaux révolutionnaires, constitutifs d'un mouvement de pensée appelé la Révolution conservatrice sous la république de Weimar[16].

Armin Mohler, spécialiste de la Révolution conservatrice, le classe parmi les nationaux-révolutionnaires, parmi lesquels il incarne, en compagnie notamment de Franz Schauwecker et Werner Beumelburg, le « nationalisme soldatique », né de l'expérience des tranchées[17]. Il fréquente aussi bien Otto Strasser qu'Erich Mühsam et devient proche d'Ernst Niekisch, principal idéologue allemand du National-bolchévisme. Il devient une figure dans le milieu intellectuel nationaliste. Il publie en 1930 l'essai historico-politique intitulé La Mobilisation totale, et, en 1932, Le Travailleur, « couronnement des réflexions politiques de l'auteur » selon Louis Dupeux[18]. Dans ces deux publications, le néo-nationalisme de Jünger s'exprime largement, dans une célébration de l'État, de la technique, comme force mobilisatrice, et du vitalisme. Walter Benjamin, très critique à l'égard de ses prises de position, voit en Jünger « le fidèle exécutant fasciste de la guerre des classes[19] ». Pour Éric Michaud de l'EHESS, « c'est certainement lorsqu'il s'emploie à dessiner les traits de [la] figure rédemptrice [du Travailleur] que Jünger est au plus près du national-socialisme » en lui fournissant « les aliments de sa croissance et de son développement[20] ».

Avènement du Troisième Reich et Seconde Guerre mondiale[modifier | modifier le code]

Contacté par le parti nazi du fait de son passé d'ancien combattant et de ses écrits patriotiques, il refuse toute participation et démissionne même de son club d'anciens du régiment en apprenant l'exclusion des membres juifs. Dès , la Gestapo perquisitionne sa maison et il est surveillé en permanence par le régime. Il refuse le 18 novembre de la même année de siéger à l'Académie allemande de littérature où il a été élu le 9 juin[21]. Il quitte Berlin pour Goslar. En 1936, il se retire à la campagne, à Überlingen tout d'abord, puis à Kirchhorst. Il entreprend dans les années qui suivent des voyages plus ou moins lointains (Norvège, Brésil, France, Rhodes).