« Gazomètre » : différence entre les versions

ajout du biogaz comme gaz possible |

m wikif: m³, → m{{3}}, (4), n°9 → {{n°|9}} (8), 10,1 kWh → {{unité|10.1|kWh}}, 5 GWh → {{unité|5|GWh}}, 350 000 m{{3}} → {{unité|350000|m|3}} (5), 60 mètres → {{unité|60|mètres}} (5) |

||

| (31 versions intermédiaires par 22 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{autre||Gazomètre (métro léger de Charleroi)}} |

|||

[[Fichier:Haggerston gasometers 1.jpg|250px| |

[[Fichier:Haggerston gasometers 1.jpg|250px|vignette|droite|Deux gazomètres de [[Londres]].]] |

||

Un '''gazomètre''' est un réservoir servant à stocker le [[gaz de ville]], le [[gaz naturel]] ou bien le biogaz à température ambiante et à une pression proche de la pression atmosphérique. Le volume du réservoir varie selon la quantité de gaz qu'il contient, la pression étant assurée par une cloche mobile verticalement. Les plus grands gazomètres ont des capacités allant jusqu'à |

Un '''gazomètre''' est un réservoir servant à stocker le [[gaz de ville]], le [[gaz naturel]] ou bien le biogaz à température ambiante et à une pression proche de la pression atmosphérique. Le volume du réservoir varie selon la quantité de gaz qu'il contient, la pression étant assurée par une cloche mobile verticalement. Les plus grands gazomètres ont des capacités allant jusqu'à {{unité|350000|m|3}}, pour des structures atteignant plus de {{unité|60|mètres}} de diamètre. |

||

== Utilisation == |

== Utilisation == |

||

[[Fichier:Gaskessel gr.jpg|150px| |

[[Fichier:Gaskessel gr.jpg|150px|vignette|Réservoir de gaz sphérique moderne.]] |

||

Les gazomètres servaient pour le stockage et la distribution dans les usines de production de gaz. Ils sont aujourd'hui utilisés principalement pour la régulation, en permettant de conserver des pressions sans danger pour les tuyaux, et non plus pour stocker le gaz en vue de son utilisation. Cependant, le gazomètre présente un avantage sur les autres méthodes de stockage, en ce qu'il est le seul à permettre le stockage à la pression d'utilisation : quand la pression baisse dans le réseau de distribution, sous le coup d'une forte demande par exemple, le gaz contenu dans les gazomètres est alors libéré et permet d'approvisionner les utilisateurs sans diminution de pression. C'est notamment le cas au [[Royaume-Uni]] aux alentours de |

Les gazomètres servaient pour le stockage et la distribution dans les usines de production de gaz. Ils sont aujourd'hui utilisés principalement pour la régulation, en permettant de conserver des pressions sans danger pour les tuyaux, et non plus pour stocker le gaz en vue de son utilisation. Cependant, le gazomètre présente un avantage sur les autres méthodes de stockage, en ce qu'il est le seul à permettre le stockage à la pression d'utilisation : quand la pression baisse dans le réseau de distribution, sous le coup d'une forte demande par exemple, le gaz contenu dans les gazomètres est alors libéré et permet d'approvisionner les utilisateurs sans diminution de pression. C'est notamment le cas au [[Royaume-Uni]] aux alentours de 5 heures de l'après-midi (heure du [[thé]]). |

||

Les gazomètres font souvent partie du paysage habituel des villes [[Royaume-Uni|britanniques]]. [[Londres]], [[Birmingham]], [[Manchester]], [[Sheffield]], [[Leeds]], [[Newcastle upon Tyne|Newcastle]] ou [[Glasgow]] possèdent encore aujourd'hui plusieurs gazomètres ; et un certain nombre d'entre |

Les gazomètres font souvent partie du paysage habituel des villes [[Royaume-Uni|britanniques]]. [[Londres]], [[Birmingham]], [[Manchester]], [[Sheffield]], [[Leeds]], [[Newcastle upon Tyne|Newcastle]] ou [[Glasgow]] possèdent encore aujourd'hui plusieurs gazomètres ; et un certain nombre d'entre eux ont été classés. |

||

La pollution liée au gaz et à son stockage rend les emplacements des gazomètres difficiles à employer pour d'autres usages, mais certains gazomètres, comme [[gazomètres de Vienne|ceux de Vienne]], ont été convertis en espace d'habitation ou en centres commerciaux. |

La pollution liée au gaz et à son stockage rend les emplacements des gazomètres difficiles à employer pour d'autres usages, mais certains gazomètres, comme [[gazomètres de Vienne|ceux de Vienne]], ont été convertis en espace d'habitation ou en centres commerciaux. |

||

Aujourd'hui, le gaz est généralement stocké sous forme liquide, même si des réservoirs de gaz sphériques sont encore en service. Ces derniers ont été créés à partir des années 1960-70 et contiennent du gaz sous pression, ce qui oblige à les installer loin des habitations pour des raisons de sécurité. |

Aujourd'hui, le gaz est généralement stocké sous forme liquide, même si des réservoirs de gaz sphériques sont encore en service (allant jusqu'à {{unité|45|m}} de diamètre, soit jusqu'à {{unité|50000|m|3}} de capacité, sous une pression de 5 à 10 bar, avec une épaisseur de paroi de {{unité|3|cm}}, de quoi stocker de 2,5 à {{unité|5|GWh}}, avec une densité d'énergie de {{unité|10.1|kWh/m|3}} de gaz naturel sous 1 bar). Ces derniers ont été créés à partir des années 1960-70 et contiennent du gaz sous pression, ce qui oblige à les installer loin des habitations pour des raisons de sécurité. |

||

== Histoire du terme == |

== Histoire du terme == |

||

Il existe trois types de conception de gazomètres: le gazomètre à colonnes, le gazomètre à spirale, et le gazomètre dit "sec". |

|||

Le terme « ''gazomètre'' » fut créé par [[William Murdoch]], l'inventeur de l'éclairage au gaz, dans les [[années 1800]]. En dépit des objections de ses associés, qui expliquaient que son gazomètre ne mesurait rien, contrairement à ce que semblait indiquer son [[Affixe|suffixe]], puisqu'il s'agissait d'un réservoir, le terme fut retenu et passa dans l'usage général. |

Le terme « ''gazomètre'' » fut créé par [[William Murdoch]], l'inventeur de l'éclairage au gaz, dans les [[années 1800]]. En dépit des objections de ses associés, qui expliquaient que son gazomètre ne mesurait rien, contrairement à ce que semblait indiquer son [[Affixe|suffixe]], puisqu'il s'agissait d'un réservoir, le terme fut retenu et passa dans l'usage général. |

||

Le mot est cependant également utilisé pour désigner un instrument mesurant la quantité de gaz passant par un tuyau, sans rapport avec le gazomètre-réservoir. |

Le mot est cependant également utilisé pour désigner un instrument mesurant la quantité de gaz passant par un tuyau, sans rapport avec le gazomètre-réservoir. |

||

Le gazomètre dit ''primitif'' |

Le gazomètre dit ''primitif'' fut perfectionné en Angleterre par un certain Mr ''Tait'', de Londres<ref name="breton">Revue du Breton, 1836 ([https://books.google.be/books?id=u3dJAAAAMAAJ&hl=fr&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Livre numérique Google])</ref>. |

||

== Principe technique == |

== Principe technique == |

||

[[Fichier:Gazomètre articulé.png|thumb|left|Gazomètre articulé]] |

|||

[[Fichier:Gazomètre articulé. Coupe.png|thumb|left|Gazomètre articulé. Coupe]] |

|||

[[Fichier:Accum - Erste Londoner Gasanstalt 1814.jpg|thumb|La première [[usine à gaz|fabrique]] londonienne de gaz en 1814. Plan de [[Friedrich Accum]] dans ''A Practical Treatise on Gas Light'' (1815). Les appareils de distillation sont placés transversalement, directement sous la cheminée, le gazomètre est sur la gauche.]] |

|||

[[Fichier:L-Gasometer.png|thumb|right|Schéma de fonctionnement d'un gazomètre à colonnes]] |

|||

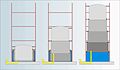

* Le ''gazomètre à colonnes'' ou ''gazomètre télescopique'', inventé en [[1817]], par un ingénieur-mécanicien, [[Philippe Gengembre]], directeur de l'''[[usine à gaz|usine]] royale d'[[Indre (Loire-Atlantique)|Indret]]''<ref name="breton"/>, est le plus ancien des trois ; c'est le modèle typique de la [[révolution industrielle]] facilement reconnaissable à sa charpente de guidage extérieure caractéristique, et dans laquelle coulisse la cloche du gazomètre. Le gaz est conservé sous la cloche, dont la hauteur varie en fonction de la quantité de gaz emmagasinée, en flottant sur un réservoir d'eau (la cuve) situé au-dessous et permettant d'assurer l'[[étanchéité]] à la base, tout en accueillant les parois de cette cloche lorsqu'elle est en position abaissée. |

* Le ''gazomètre à colonnes'' ou ''gazomètre télescopique'', inventé en [[1817]], par un ingénieur-mécanicien, [[Philippe Gengembre]], directeur de l'''[[usine à gaz|usine]] royale d'[[Indre (Loire-Atlantique)|Indret]]''<ref name="breton"/>, est le plus ancien des trois ; c'est le modèle typique de la [[révolution industrielle]] facilement reconnaissable à sa charpente de guidage extérieure caractéristique, et dans laquelle coulisse la cloche du gazomètre. Le gaz est conservé sous la cloche, dont la hauteur varie en fonction de la quantité de gaz emmagasinée, en flottant sur un réservoir d'eau (la cuve) situé au-dessous et permettant d'assurer l'[[étanchéité]] à la base, tout en accueillant les parois de cette cloche lorsqu'elle est en position abaissée. |

||

* Le ''gazomètre à spirale'' dit aussi "hélicoïdal", plus récent, ne possède pas de charpente de guidage extérieure, ce qui le rend plus discret dans le paysage. Les rails de guidages sont directement fixés de façon [[hélicoïde|hélicoïdale]] sur le côté de la cloche, ce qui lui permet de s'élever ou de s'abaisser sur sa cuve d'eau en tournant, comme une [[Vis de fixation|vis]]. Ce type de gazomètre a été construit au [[Royaume-Uni]] jusqu'en [[1983]]. |

* Le ''gazomètre à spirale'' dit aussi "hélicoïdal", plus récent, ne possède pas de charpente de guidage extérieure, ce qui le rend plus discret dans le paysage. Les rails de guidages sont directement fixés de façon [[hélicoïde|hélicoïdale]] sur le côté de la cloche, ce qui lui permet de s'élever ou de s'abaisser sur sa cuve d'eau en tournant, comme une [[Vis de fixation|vis]]. Ce type de gazomètre a été construit au [[Royaume-Uni]] jusqu'en [[1983]]. |

||

* Le ''gazomètre sec'', contrairement aux deux précédents qui sont du type "hydraulique", la cloche qui est en forme de soucoupe ne flotte pas dans une cuve d’eau, mais glisse dans l'enveloppe cylindrique qui compose la structure extérieure et dont le sommet est fermé par une toiture; l’étanchéité étant assurée par un mélange de graisses. Son aspect extérieur ne varie pas selon le volume de gaz emmagasiné, et le fait plutôt ressembler à un silo. |

* Le ''gazomètre sec'', contrairement aux deux précédents qui sont du type "hydraulique", la cloche qui est en forme de soucoupe ne flotte pas dans une cuve d’eau, mais glisse dans l'enveloppe cylindrique qui compose la structure extérieure et dont le sommet est fermé par une toiture; l’étanchéité étant assurée par un mélange de graisses. Son aspect extérieur ne varie pas selon le volume de gaz emmagasiné, et le fait plutôt ressembler à un silo. Plusieurs exemplaires furent bâtis en France, notamment aux [[Usine à gaz|usines à gaz]] de [[19e arrondissement de Paris|Paris La Villette]] et de [[Gerland|Lyon Gerland]] ainsi que pour le stockage de [[gaz de haut fourneau]] dans diverses usines [[Sidérurgie|sidérurgiques]] où ils sont encore, au début du {{s-|XXI}}, la technologie standard pour le stockage de ce gaz. |

||

* Le ''gazomètre à membrane'', plus récent et bien adapté aux petits volumes, est fréquemment utilisé pour le stockage de [[biogaz]] |

|||

<gallery> |

|||

Scheibengasbehälter.jpg|Principe d'un gazomètre sec, ou à piston. |

|||

Teleskopgasbehälter2.jpg|Principe d'un gazomètre télescopique à 4 levées. |

|||

Membrangasbehälter.jpg|Principe d'un gazomètre à membrane. |

|||

</gallery> |

|||

À l'origine, la cuve d'eau du gazomètre hydraulique était conçue en maçonnerie enterrée, et lorsque le gazomètre était vide, seule la charpente de guidage était visible au niveau du sol. Puis les cuves d'eau furent construites en acier, posées sur le sol tout en supportant la charpente de guidage. |

À l'origine, la cuve d'eau du gazomètre hydraulique était conçue en maçonnerie enterrée, et lorsque le gazomètre était vide, seule la charpente de guidage était visible au niveau du sol. Puis les cuves d'eau furent construites en acier, posées sur le sol tout en supportant la charpente de guidage. |

||

La cloche qui |

La cloche qui contient le gaz en flottant dans la cuve est conçue d'une seule pièce, et de la même hauteur que la cuve d'eau ; en se déployant, le gazomètre double de hauteur. Sur les grands gazomètres les cloches sont télescopiques et comportaient jusqu'à quatre levées; lorsque les quatre levées sont déployées sur la cuve, le gazomètre quintuple de hauteur. Aux États-Unis certains gazomètres peuvent compter jusqu'à six levées. |

||

Au repos, les levées d'un gazomètre télescopique reposent imbriquées les unes dans les autres, sur le fond de la cuve d'eau. La circonférence extérieure de la base de la première levée (la cloche) se termine par une gorge en forme de U. La circonférence intérieure du haut de la seconde levée est également équipée d'une gorge, mais en forme de U inversé. En se levant la première levée accroche la seconde lorsque ces gorges s'encastrent l'une dans l'autre, l'entrainant ainsi dans son ascension. De la même manière, ce principe se répète pour chaque levée, au fur et à mesure de l'ascension de la cloche par l'augmentation du volume de gaz, l'étanchéité entre chaque levées étant assurée par un liquide contenu dans les gorges. |

Au repos, les levées d'un gazomètre télescopique reposent imbriquées les unes dans les autres, sur le fond de la cuve d'eau. La circonférence extérieure de la base de la première levée (la cloche) se termine par une gorge en forme de U. La circonférence intérieure du haut de la seconde levée est également équipée d'une gorge, mais en forme de U inversé. En se levant la première levée accroche la seconde lorsque ces gorges s'encastrent l'une dans l'autre, l'entrainant ainsi dans son ascension. De la même manière, ce principe se répète pour chaque levée, au fur et à mesure de l'ascension de la cloche par l'augmentation du volume de gaz, l'étanchéité entre chaque levées étant assurée par un liquide contenu dans les gorges. |

||

| ⚫ | En France, les gazomètres équipés de quatre levées furent les plus grands et contenaient {{unité|225000|m|3}} ; deux à l'usine à gaz de [[Gennevilliers]]/[[Villeneuve-la-Garenne]] (en 1929, la dissidence d'un hameau pour former la commune de Villeneuve-la-Garenne coupe alors le site en 2 et les gazomètres se retrouvent sur la commune de Villeneuve-la-Garenne), un à l'usine du [[La Plaine Saint-Denis|Landy Cornillon]], et un à l'usine de [[19e arrondissement de Paris|Paris La Villette]]. |

||

Ce type de gazomètre est encore construit dans les usines sidérurgiques où ils sont la technologie la plus courante pour stocker les [[Gaz pauvre|gaz riche]]s qui y sont produits, c'est-à-dire le [[gaz de cokerie]] et le [[gaz de convertisseur]]. Le gazomètre de la [[cokerie]] d'[[ArcelorMittal Dunkerque]], mis en service en 2006, a une capacité de {{unité|50000|m|3}}<ref>{{lien web |

|||

| ⚫ | En France, les gazomètres équipés de quatre levées furent les plus grands et contenaient |

||

|titre= L'acier en France en 2006 |

|||

|url= https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-02101459/document |

|||

|éditeur= [[Fédération française de l'acier]] |

|||

|passage= 5 |

|||

|consulté le= 27-09-2023}}</ref>, celui de la cokerie de l'[[usine sidérurgique de Florange]], construit en 2014<ref>{{article |

|||

|titre= Un nouveau gazomètre |

|||

|url= https://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2014/12/09/un-nouveau-gazometre |

|||

|périodique= [[Le Républicain lorrain]] |

|||

|date= 09-12-2014 |

|||

|consulté le= 27-09-2023}}</ref> peut stocker {{unité|15000|m|3}}<ref>{{lien web |

|||

|titre= Réalisation d’un gazomètre – Arcelormittal Florange (57) |

|||

|url= https://estouvrages.com/realisations/realisation-dun-gazometre-arcelor-mittal-florange-57/ |

|||

|consulté le= 27-09-2023}}</ref>. On peut noter que le nouveau gazomètre de la cokerie d'[[ArcelorMittal Fos-sur-Mer]], construit à la même époque, d'une capacité de {{unité|60000|m|3}}<ref>{{lien web |format électronique= pdf |

|||

|titre= Arrêté préfectoral |

|||

|url= https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/content/download/7048/42100/file/ArcelorMittal%20Fos.pdf |

|||

|éditeur= Préfecture des Bouches-du-Rhône |

|||

|passage= 13 |

|||

|date= 10-01-2014 |

|||

|consulté le= 27-09-2023}}</ref>, ne comporte qu'une seule cloche. En effet, les viroles intermédiaires étant des cylindres, elles ont la fâcheuse tendance à s'ovaliser, bloquant ainsi le mouvement du gazomètre et fatiguant les structures, alors que la cloche supérieure est nettement plus rigide. |

|||

== Photos == |

== Photos == |

||

<gallery> |

<gallery> |

||

Fichier:Kensal Green Cemetery view with gasometers December 2005.jpg|Deux gazomètres de [[Londres]], avec les réservoirs remplis |

Fichier:Kensal Green Cemetery view with gasometers December 2005.jpg|Deux gazomètres de [[Londres]], avec les réservoirs remplis. |

||

Fichier: |

Fichier:Simmering (Wien) - Gasometer (2).JPG|Les [[gazomètres de Vienne]]. |

||

Fichier:Zwickau old gasometer (aka).jpg|Le Vieux Gazomètre de [[Zwickau]] |

Fichier:Zwickau old gasometer (aka).jpg|Le Vieux Gazomètre de [[Zwickau]]. |

||

Fichier:Rth Schoeneberg 03 view from tower.jpg|Le gazomètre de l' |

Fichier:Rth Schoeneberg 03 view from tower.jpg|Le gazomètre de l'île Rouge à [[Berlin]]. |

||

Fichier:Bernau bei Berlin Gasometer.JPG|Petit gazomètre sec à [[Berlin]] |

Fichier:Bernau bei Berlin Gasometer.JPG|Petit gazomètre sec à [[Berlin]]. |

||

Fichier:Gasometer Oberhausen aussen.jpg|Le gazomètre sec de [[Gazomètre Oberhausen|Oberhausen]] : |

Fichier:Gasometer Oberhausen aussen.jpg|Le gazomètre sec de [[Gazomètre Oberhausen|Oberhausen]] : {{unité|117|m}} de haut, {{unité|68|m}} de diamètre, {{unité|350000|m|3}}, est le plus grand d'Europe<ref>[http://culture.industrielle.pagesperso-orange.fr/ruhr1.htm De l’autre côté du mur…> Patrimoine industriel: Le gazomètre de Oberhausen] sur culture.industrielle.pagesperso-orange.fr/ruhr1.htm (Consulté le 30/03/2011).</ref>. |

||

Fichier:Schlieren Gasometer.jpg|Gazomètre à [[Schlieren]], en [[Suisse]] |

Fichier:Schlieren Gasometer.jpg|Gazomètre à [[Schlieren]], en [[Suisse]]. |

||

Fichier:St pancras gas holder march 07.jpg|Gazomètre St Pancras à [[Londres]] |

Fichier:St pancras gas holder march 07.jpg|Gazomètre St Pancras à [[Londres]]. |

||

Fichier:CAF - Sté du Gaz de Paris - Usine du Landy.JPG|L'usine et les gazomètres de la société du Gaz de Paris à la [[Plaine Saint-Denis]], dans les années 1920 |

Fichier:CAF - Sté du Gaz de Paris - Usine du Landy.JPG|L'usine et les gazomètres de la société du Gaz de Paris à la [[Plaine Saint-Denis]], dans les années 1920. |

||

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981.jpg|Le gazomètre |

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981.jpg|Le gazomètre {{n°|9}} de [[La Plaine-Saint-Denis]] en {{date-|juin 1981}}, peu de temps avant sa démolition. |

||

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981-b.jpg|Le gazomètre |

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981-b.jpg|Le gazomètre {{n°|9}} était du type hydraulique à cuve non enterrée. |

||

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981-c.jpg|Détail de la cuve d'eau du gazomètre |

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981-c.jpg|Détail de la cuve d'eau du gazomètre {{n°|9}}. |

||

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981-d.jpg|Vue sur Paris depuis le gazomètre |

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981-d.jpg|Vue sur Paris depuis le gazomètre {{n°|9}}. |

||

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981-e.jpg|Au sommet du gazomètre |

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981-e.jpg|Au sommet du gazomètre {{n°|9}} depuis la dernière passerelle. |

||

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981-f.jpg|L'indicateur de volume du gazomètre |

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981-f.jpg|L'indicateur de volume du gazomètre {{n°|9}} d'une capacité maximale de {{unité|225000|m|3}}. |

||

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981-g.jpg|Le gazomètre |

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981-g.jpg|Le gazomètre {{n°|9}} était à 4 levées télescopiques. |

||

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981-h.jpg|Les dispositifs de guidage des 4 levées imbriquées les unes dans les autres. |

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981-h.jpg|Les dispositifs de guidage des 4 levées imbriquées les unes dans les autres. |

||

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981-i.jpg|Détail des galets de guidage du gazomètre |

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981-i.jpg|Détail des galets de guidage du gazomètre {{n°|9}}. |

||

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981-j.jpg|Ouverture découpée dans la cuve permettant d'observer la base des 4 levées avec leurs gorges d'accrochages. |

Fichier:Gazometre_La_Plaine_Saint-Denis_1981-j.jpg|Ouverture découpée dans la cuve permettant d'observer la base des 4 levées avec leurs gorges d'accrochages. |

||

</gallery> |

</gallery> |

||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

| Ligne 71 : | Ligne 99 : | ||

* [[Usine à gaz]] |

* [[Usine à gaz]] |

||

{{Palette|Hydrocarbures}} |

|||

{{ |

{{Portail|énergie}} |

||

[[Catégorie: |

[[Catégorie:Gazomètre| ]] |

||

Dernière version du 14 mars 2024 à 22:28

Un gazomètre est un réservoir servant à stocker le gaz de ville, le gaz naturel ou bien le biogaz à température ambiante et à une pression proche de la pression atmosphérique. Le volume du réservoir varie selon la quantité de gaz qu'il contient, la pression étant assurée par une cloche mobile verticalement. Les plus grands gazomètres ont des capacités allant jusqu'à 350 000 m3, pour des structures atteignant plus de 60 mètres de diamètre.

Utilisation[modifier | modifier le code]

Les gazomètres servaient pour le stockage et la distribution dans les usines de production de gaz. Ils sont aujourd'hui utilisés principalement pour la régulation, en permettant de conserver des pressions sans danger pour les tuyaux, et non plus pour stocker le gaz en vue de son utilisation. Cependant, le gazomètre présente un avantage sur les autres méthodes de stockage, en ce qu'il est le seul à permettre le stockage à la pression d'utilisation : quand la pression baisse dans le réseau de distribution, sous le coup d'une forte demande par exemple, le gaz contenu dans les gazomètres est alors libéré et permet d'approvisionner les utilisateurs sans diminution de pression. C'est notamment le cas au Royaume-Uni aux alentours de 5 heures de l'après-midi (heure du thé).

Les gazomètres font souvent partie du paysage habituel des villes britanniques. Londres, Birmingham, Manchester, Sheffield, Leeds, Newcastle ou Glasgow possèdent encore aujourd'hui plusieurs gazomètres ; et un certain nombre d'entre eux ont été classés.

La pollution liée au gaz et à son stockage rend les emplacements des gazomètres difficiles à employer pour d'autres usages, mais certains gazomètres, comme ceux de Vienne, ont été convertis en espace d'habitation ou en centres commerciaux.

Aujourd'hui, le gaz est généralement stocké sous forme liquide, même si des réservoirs de gaz sphériques sont encore en service (allant jusqu'à 45 m de diamètre, soit jusqu'à 50 000 m3 de capacité, sous une pression de 5 à 10 bar, avec une épaisseur de paroi de 3 cm, de quoi stocker de 2,5 à 5 GWh, avec une densité d'énergie de 10,1 kWh/m3 de gaz naturel sous 1 bar). Ces derniers ont été créés à partir des années 1960-70 et contiennent du gaz sous pression, ce qui oblige à les installer loin des habitations pour des raisons de sécurité.

Histoire du terme[modifier | modifier le code]

Le terme « gazomètre » fut créé par William Murdoch, l'inventeur de l'éclairage au gaz, dans les années 1800. En dépit des objections de ses associés, qui expliquaient que son gazomètre ne mesurait rien, contrairement à ce que semblait indiquer son suffixe, puisqu'il s'agissait d'un réservoir, le terme fut retenu et passa dans l'usage général.

Le mot est cependant également utilisé pour désigner un instrument mesurant la quantité de gaz passant par un tuyau, sans rapport avec le gazomètre-réservoir.

Le gazomètre dit primitif fut perfectionné en Angleterre par un certain Mr Tait, de Londres[1].

Principe technique[modifier | modifier le code]

- Le gazomètre à colonnes ou gazomètre télescopique, inventé en 1817, par un ingénieur-mécanicien, Philippe Gengembre, directeur de l'usine royale d'Indret[1], est le plus ancien des trois ; c'est le modèle typique de la révolution industrielle facilement reconnaissable à sa charpente de guidage extérieure caractéristique, et dans laquelle coulisse la cloche du gazomètre. Le gaz est conservé sous la cloche, dont la hauteur varie en fonction de la quantité de gaz emmagasinée, en flottant sur un réservoir d'eau (la cuve) situé au-dessous et permettant d'assurer l'étanchéité à la base, tout en accueillant les parois de cette cloche lorsqu'elle est en position abaissée.

- Le gazomètre à spirale dit aussi "hélicoïdal", plus récent, ne possède pas de charpente de guidage extérieure, ce qui le rend plus discret dans le paysage. Les rails de guidages sont directement fixés de façon hélicoïdale sur le côté de la cloche, ce qui lui permet de s'élever ou de s'abaisser sur sa cuve d'eau en tournant, comme une vis. Ce type de gazomètre a été construit au Royaume-Uni jusqu'en 1983.

- Le gazomètre sec, contrairement aux deux précédents qui sont du type "hydraulique", la cloche qui est en forme de soucoupe ne flotte pas dans une cuve d’eau, mais glisse dans l'enveloppe cylindrique qui compose la structure extérieure et dont le sommet est fermé par une toiture; l’étanchéité étant assurée par un mélange de graisses. Son aspect extérieur ne varie pas selon le volume de gaz emmagasiné, et le fait plutôt ressembler à un silo. Plusieurs exemplaires furent bâtis en France, notamment aux usines à gaz de Paris La Villette et de Lyon Gerland ainsi que pour le stockage de gaz de haut fourneau dans diverses usines sidérurgiques où ils sont encore, au début du XXIe siècle, la technologie standard pour le stockage de ce gaz.

- Le gazomètre à membrane, plus récent et bien adapté aux petits volumes, est fréquemment utilisé pour le stockage de biogaz

-

Principe d'un gazomètre sec, ou à piston.

-

Principe d'un gazomètre télescopique à 4 levées.

-

Principe d'un gazomètre à membrane.

À l'origine, la cuve d'eau du gazomètre hydraulique était conçue en maçonnerie enterrée, et lorsque le gazomètre était vide, seule la charpente de guidage était visible au niveau du sol. Puis les cuves d'eau furent construites en acier, posées sur le sol tout en supportant la charpente de guidage.

La cloche qui contient le gaz en flottant dans la cuve est conçue d'une seule pièce, et de la même hauteur que la cuve d'eau ; en se déployant, le gazomètre double de hauteur. Sur les grands gazomètres les cloches sont télescopiques et comportaient jusqu'à quatre levées; lorsque les quatre levées sont déployées sur la cuve, le gazomètre quintuple de hauteur. Aux États-Unis certains gazomètres peuvent compter jusqu'à six levées.

Au repos, les levées d'un gazomètre télescopique reposent imbriquées les unes dans les autres, sur le fond de la cuve d'eau. La circonférence extérieure de la base de la première levée (la cloche) se termine par une gorge en forme de U. La circonférence intérieure du haut de la seconde levée est également équipée d'une gorge, mais en forme de U inversé. En se levant la première levée accroche la seconde lorsque ces gorges s'encastrent l'une dans l'autre, l'entrainant ainsi dans son ascension. De la même manière, ce principe se répète pour chaque levée, au fur et à mesure de l'ascension de la cloche par l'augmentation du volume de gaz, l'étanchéité entre chaque levées étant assurée par un liquide contenu dans les gorges.

En France, les gazomètres équipés de quatre levées furent les plus grands et contenaient 225 000 m3 ; deux à l'usine à gaz de Gennevilliers/Villeneuve-la-Garenne (en 1929, la dissidence d'un hameau pour former la commune de Villeneuve-la-Garenne coupe alors le site en 2 et les gazomètres se retrouvent sur la commune de Villeneuve-la-Garenne), un à l'usine du Landy Cornillon, et un à l'usine de Paris La Villette.

Ce type de gazomètre est encore construit dans les usines sidérurgiques où ils sont la technologie la plus courante pour stocker les gaz riches qui y sont produits, c'est-à-dire le gaz de cokerie et le gaz de convertisseur. Le gazomètre de la cokerie d'ArcelorMittal Dunkerque, mis en service en 2006, a une capacité de 50 000 m3[2], celui de la cokerie de l'usine sidérurgique de Florange, construit en 2014[3] peut stocker 15 000 m3[4]. On peut noter que le nouveau gazomètre de la cokerie d'ArcelorMittal Fos-sur-Mer, construit à la même époque, d'une capacité de 60 000 m3[5], ne comporte qu'une seule cloche. En effet, les viroles intermédiaires étant des cylindres, elles ont la fâcheuse tendance à s'ovaliser, bloquant ainsi le mouvement du gazomètre et fatiguant les structures, alors que la cloche supérieure est nettement plus rigide.

Photos[modifier | modifier le code]

-

Deux gazomètres de Londres, avec les réservoirs remplis.

-

Les gazomètres de Vienne.

-

Le Vieux Gazomètre de Zwickau.

-

Le gazomètre de l'île Rouge à Berlin.

-

Petit gazomètre sec à Berlin.

-

Le gazomètre sec de Oberhausen : 117 m de haut, 68 m de diamètre, 350 000 m3, est le plus grand d'Europe[6].

-

Gazomètre St Pancras à Londres.

-

L'usine et les gazomètres de la société du Gaz de Paris à la Plaine Saint-Denis, dans les années 1920.

-

Le gazomètre no 9 de La Plaine-Saint-Denis en , peu de temps avant sa démolition.

-

Le gazomètre no 9 était du type hydraulique à cuve non enterrée.

-

Détail de la cuve d'eau du gazomètre no 9.

-

Vue sur Paris depuis le gazomètre no 9.

-

Au sommet du gazomètre no 9 depuis la dernière passerelle.

-

L'indicateur de volume du gazomètre no 9 d'une capacité maximale de 225 000 m3.

-

Le gazomètre no 9 était à 4 levées télescopiques.

-

Les dispositifs de guidage des 4 levées imbriquées les unes dans les autres.

-

Détail des galets de guidage du gazomètre no 9.

-

Ouverture découpée dans la cuve permettant d'observer la base des 4 levées avec leurs gorges d'accrochages.

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Revue du Breton, 1836 (Livre numérique Google)

- « L'acier en France en 2006 », Fédération française de l'acier (consulté le ), p. 5

- « Un nouveau gazomètre », Le Républicain lorrain, (lire en ligne, consulté le )

- « Réalisation d’un gazomètre – Arcelormittal Florange (57) » (consulté le )

- « Arrêté préfectoral » [PDF], Préfecture des Bouches-du-Rhône, (consulté le ), p. 13

- De l’autre côté du mur…> Patrimoine industriel: Le gazomètre de Oberhausen sur culture.industrielle.pagesperso-orange.fr/ruhr1.htm (Consulté le 30/03/2011).

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Gazomètres de Vienne - d'anciens gazomètres convertis en habitations dans la capitale autrichienne.

- Gaz manufacturé

- Histoire du gaz manufacturé

- Gaz d'éclairage

- Gaz de ville

- Gazéification

- Usine à gaz

![Le gazomètre sec de Oberhausen : 117 m de haut, 68 m de diamètre, 350 000 m3, est le plus grand d'Europe[6].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Gasometer_Oberhausen_aussen.jpg/98px-Gasometer_Oberhausen_aussen.jpg)