« Acétate de cellulose » : différence entre les versions

m corr. |

|||

| (30 versions intermédiaires par 23 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Voir homonymes|Acétol (homonymie)}} |

|||

{{Infobox Chimie |

{{Infobox Chimie |

||

| nom = Acétates de cellulose |

| nom = Acétates de cellulose |

||

| image = Cellulose acetate.svg |

| image = Cellulose acetate.svg |

||

| image2 = |

| image2 = |

||

| |

| taille image = 280 |

||

| |

| légende = |

||

<!-- Général --> |

<!-- Général --> |

||

| DCI = |

| DCI = |

||

| nomIUPAC = |

| nomIUPAC = |

||

| synonymes = |

| synonymes = |

||

| CAS = {{CAS|9|0|0|4|3|5|7}} |

|||

| EINECS = {{EINECS|6|1|8|3|8|0|7}} |

|||

| RTECS = |

| RTECS = |

||

| ATC = {{ATC|}} |

| ATC = {{ATC|}} |

||

| Ligne 24 : | Ligne 26 : | ||

| apparence = |

| apparence = |

||

<!-- Propriétés chimiques --> |

<!-- Propriétés chimiques --> |

||

| formule = |

| formule = |

||

| masseMol = |

| masseMol = |

||

| pKa = |

| pKa = |

||

| Ligne 35 : | Ligne 37 : | ||

<!-- Propriétés physiques --> |

<!-- Propriétés physiques --> |

||

| TTransitionVitreuse = |

| TTransitionVitreuse = |

||

| fusion = ≈{{tmp|260|°C}}<ref name="HSDB"> |

| fusion = ≈{{tmp|260|°C}}<ref name="HSDB">{{Lien web|lang=en |url= http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/r?dbs+hsdb:@term+@rn+@rel+9004-35-7 |titre=Cellulose Acetate |site= Hazardous Substances Data Bank |consulté le= 15 février 2010 }}.</ref> |

||

| ebullition = {{tmp||°C}} |

| ebullition = {{tmp||°C}} |

||

| solubilite = |

| solubilite = insol. dans l'[[acétone]], l'[[acétate d'éthyle]], le [[cyclohexanol]], le [[nitropropane]], le [[dichlorure d'éthylène]].<br /> |

||

'''Tétraacétate''' : |

'''Tétraacétate''' : insol. dans l'eau, l'alcool, l'éther, l'acide acétique glacial, le [[méthanol]].<br /> |

||

'''Pentaacétate''' : |

'''Pentaacétate''' : insol. dans l'eau, sol. dans l'alcool<ref name="HSDB"/>. |

||

| miscibilite = |

| miscibilite = |

||

| masseVolumique = 1,27 - {{Unité |

| masseVolumique = 1,27 - {{Unité|1.34 |g||cm|-3}}<ref name="HSDB"/> |

||

| TAutoInflammation = {{tmp||°C}} |

| TAutoInflammation = {{tmp||°C}} |

||

| pointEclair = {{tmp||°C}} |

| pointEclair = {{tmp||°C}} |

||

| Ligne 86 : | Ligne 88 : | ||

| macle = |

| macle = |

||

<!-- Propriétés optiques --> |

<!-- Propriétés optiques --> |

||

| refraction = {{réfraction|T=20|1.46|–=1.50}}<ref |

| refraction = {{réfraction|T=20|1.46|–=1.50}}<ref>{{ouvrage|auteur1=J. G. Speight |auteur2=Norbert Adolph Lange |langue=en |titre=Lange's Handbook of Chemistry |numéro d'édition=16 |éditeur=McGraw-Hill |année=2005 |isbn=0-07-143220-5 |passage=2807 |consulté le=25 février 2010}}.</ref> |

||

| birefringence = |

| birefringence = |

||

| dispersion = |

| dispersion = |

||

| Ligne 108 : | Ligne 110 : | ||

| NFPA704ref = |

| NFPA704ref = |

||

| NFPA704 = {{NFPA 704|Health=|Flammability=|Reactivity=|Other=}} |

| NFPA704 = {{NFPA 704|Health=|Flammability=|Reactivity=|Other=}} |

||

| SIMDUTref = <ref |

| SIMDUTref = <ref>{{Reptox|CAS=9004-35-7|Date=25 avril 2009}}.</ref> |

||

| SIMDUT = {{SIMDUT/2| sansControle = Ce produit n'est pas contrôlé selon les critères de classification du SIMDUT.}} |

| SIMDUT = {{SIMDUT/2| sansControle = Ce produit n'est pas contrôlé selon les critères de classification du SIMDUT.}} |

||

| SGHref = |

| SGHref = |

||

| Ligne 151 : | Ligne 153 : | ||

<!-- Supplément --> |

<!-- Supplément --> |

||

| supplement = |

| supplement = |

||

}} |

|||

}}<!-- ----------------------------- Fin de l'infoboite ----------------------------- --> |

|||

L''''acétate de cellulose''' est une matière plastique inventée en [[1865 en science|1865]]. |

L''''acétate de cellulose''' est une matière plastique inventée en [[1865 en science|1865]]. |

||

C'est l'[[Ester de cellulose|ester]] [[acétate]] de la [[cellulose]]. |

C'est l'[[Ester de cellulose|ester]] [[acétate]] de la [[cellulose]]. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | L'acétate de cellulose a connu de nombreux usages, comme base de [[pellicule photographique|films]] en [[photographie]], vernis (dont pour l'aéronautique<ref name=SocTechChim>[http://www.societechimiquedefrance.fr/IMG/pdf/A_3_600_000-sav.pdf Les vernis à l'acétate de cellulose], Socié technique de France |

||

| ⚫ | L'acétate de cellulose a connu de nombreux usages, comme base de [[pellicule photographique|films]] en [[photographie]], vernis ([[Enduit de tension pour aviation|dont pour l'aéronautique]]<ref name=SocTechChim>[http://www.societechimiquedefrance.fr/IMG/pdf/A_3_600_000-sav.pdf Les vernis à l'acétate de cellulose], Socié technique de France (consulté le 2010/09/05).</ref> lors de la [[Première Guerre mondiale]]), comme ''faux-émail'' ou encore comme composant de certains [[adhésif]]s ou explosifs ; on l'utilise encore comme matière plastique, par exemple dans les montures de [[lunettes de vue|lunettes]]. |

||

== Histoire == |

== Histoire == |

||

| ⚫ | |||

En 1894, {{Lien|Charles Frederick Cross|lang=en}} et [[Edward John Bevan]] déposent un brevet pour la fabrication de l'acétate de cellulose qui deviendra le procédé industriel de sa fabrication<ref>[https://www.scienceandsociety.co.uk/results.asp?image=10300516 ''Edward John Bevan (1856-1921), co-inventor of the viscose rayon process''], sur Science & Society.</ref>. En 1901, ils procèdent à la « rétrogradation » partielle du produit, permettant sa solubilisation dans l'[[acétone]]. |

|||

| ⚫ | |||

* Cross et Bewan (1901) procèdent à la « ''rétrogradation'' » partielle du produit, permettant sa solubilisation dans l'[[acétone]]. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* La France sera leader côté alliés pour la fabrication de vernis pour avion à base d'acétate solubilisé dans de l'acétone (l'acétone remplace le [[tétrachoréthane]] idéal comme solvant, mais très toxique). Les producteurs sont d'abord Leduc, suivis de Clément et Rivière (avec leur vernis ''[[Avialine]]'', produit à [[Pantin]]), les établissements ''« Nauton frères et de Marsac »'' (qui vendent le vernis [[Acellos]], produit à Saint-Ouen), puis Adastra (établi à [[Boulogne-sur-Seine]]) et Novavia (à [[Malakoff (Hauts-de-Seine)|Malakoff]]). <br />Les solvants et additifs alors utilisés sont l'acétone, l'[[alcool méthylique]], de l'[[acétate de méthyle]] (jusqu'à 70 % du mélange) ou de l'[[acétate d'éthyle]], du [[formiate d'éthyle]] ou des [[plastifiant]]s tels que la [[triacétine]] ou l'[[eugénol]]. On y ajoute parfois des solvants à point d'ébullition élevée de manière à éviter la condensation d'eau sur la surface refroidie par l'évaporation du solvant (Clément et Rivière proposent l'isophorone et l'[[oxyde de mésityle]]). <br />Ces vernis (appliqués en plusieurs couches) permettent d'enduire des toiles de lin, coton ou soie, et de produire des avions très légers (60 à 80 gr/m{{exp|2}} de vernis, avec 3 couches de compositions différentes, soit 120 à {{unité/2|150|kg}} par appareil). {{unité|600|t}} environ d'acétate de cellulose ont été utilisées comme vernis pour avion durant les 4 ans de guerre, pour les {{formatnum:52000}} avions construits en France dont {{formatnum:25000}} rien qu'en 1918<ref name=SocTechChim/>. <br />Quand la guerre éclate, en [[1914]], seule la [[Société chimique des usines du Rhône]] ([[SCUR]] à [[Saint-Fons]], qui bien plus tard deviendra [[Rhône-Poulenc]]) produisait de l'acétate. Ni l'Italie, ni le Royaume-Uni n'en fabriquaient. Via leurs brevets sur l'acétylation de la cellulose et les applications du polymère (plastiques, textiles), les frères Dreyfus aident les Anglais et les Français à développer la production d'acétate. Ils créent aussi une société (suisse) : [[Cellonite]]<ref name=SocTechChim/>. À la demande du Gouvernement français, [[Alexandre Giros|Giros]] et [[Louis Loucheur|Loucheur]], deux financiers fondent le 30 mars 1915 la ''[[Compagnie générale des produits chimiques de Normandie]]'' qui exploitera les procédés des frères Dreyfus et Clavel. L'usine sera créée à [[Grand-Quevilly]] où sont rassemblées d'autres usines chimiques. L'usine est mise en route fin 1917. <br />Le procédé sera également exploité par les frères Dreyfus dans d'autre pays : |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

::en Italie, via une filiale des Dreyfus fondée en 1917 à Milan<ref name=SocTechChim/>. |

|||

| ⚫ | L'''acétol'' (ou acétate de cellulose industriel) a été inventé et breveté en Suisse par les frères Dreyfus à partir des travaux de G.W. Miles ({{nobr|brevet BF 358.079}}, {{date-|27 septembre 1905}}) qui imagine en 1905 de transformer par rétrogradation du triacétate de cellulose en un produit soluble dans l'acétone<ref>[http://www.societechimiquedefrance.fr/IMG/pdf/a_3_100_000.vfx2_sav.pdf L'acétate de cellulose : origines et premiers développements industriels] {{pdf}}, sur ''societechimiquedefrance.fr''.</ref>. Au début des années 1900, ces deux frères suisses, les docteurs Camille et Henri Dreyfus, expérimentaient la chimie de l'acétate dans un hangar construit dans le jardin de leur père à [[Bâle]]<ref name=SocTechChim/>. En [[1905]], ils développent un procédé commercial pour la fabrication de l'acétate de cellulose. Ils produisent d'abord du film d'acétate de cellulose (qui remplacera bientôt pour les films cinématographiques le [[celluloïd]] trop inflammable). En 1913, Camille et Henri produisent aussi d'excellents échantillons de filaments continus d'acétate ; sa première application textile donnera dès 1924, un filament d'acétate commercialisé aux États-Unis sous la marque [[Celanese]]<ref name=SocTechChim/>. |

||

| ⚫ | Divers brevets sont très tôt déposés, surtout pour des vernis (au début du {{s-|XX}}, on parle de vernis quand le produit contient moins de 4 % d'acétate, et d'enduit au-delà. Le mot anglais correspondant est ''dope''). Des brevets concernent aussi un usage décoratif, ou d'enduit ou vernis pour tissus, le traitement de fils textiles, l'enrobage isolant de fils électriques. La Première Guerre mondiale va doper la production des avions, alors entoilés. Peu avant, les brevets de la société Leduc et Heitz, en 1911 et 1912 avaient débouché sur un vernis dit « Émaillite », qui {{incise|côté allemand}} aurait été pour la première fois testé sur un avion ([[Albatros Flugzeugwerke]]) en 1910<ref name=SocTechChim/>. |

||

| ⚫ | |||

La France sera leader côté [[Alliés de la Première Guerre mondiale|alliés]] pour la fabrication de vernis pour avion à base d'acétate solubilisé dans de l'acétone (l'acétone remplace le [[1,1,2,2-Tétrachloroéthane|tétrachloréthane]] idéal comme solvant, mais très toxique). Les producteurs sont d'abord Leduc, suivis de Clément et Rivière (avec leur vernis Avialine, produit à [[Pantin]]), les établissements « Nauton frères et de Marsac » (qui vendent le vernis Acellos, produit à Saint-Ouen), puis Adastra (établi à [[Boulogne-sur-Seine]]) et Novavia (à [[Malakoff (Hauts-de-Seine)|Malakoff]]). Les solvants et additifs alors utilisés sont l'acétone, l'[[alcool méthylique]], de l'[[acétate de méthyle]] (jusqu'à 70 % du mélange) ou de l'[[acétate d'éthyle]], du [[formiate d'éthyle]] ou des [[plastifiant]]s tels que la [[triacétine]] ou l'[[eugénol]]. On y ajoute parfois des solvants à point d'ébullition élevée de manière à éviter la condensation d'eau sur la surface refroidie par l'évaporation du solvant (Clément et Rivière proposent l'isophorone et l'[[oxyde de mésityle]]). |

|||

Ces vernis (appliqués en plusieurs couches) permettent d'enduire des toiles de lin, coton ou soie, et de produire des avions très légers ({{nb|60 à 80 g/m2}} de vernis, avec trois couches de compositions différentes, soit 120 à {{unité|150|kg}} par appareil). {{unité|600|t}} environ d'acétate de cellulose ont été utilisées comme vernis pour avion durant les quatre ans de guerre, pour les {{nb|52000 avions}} construits en France, dont {{formatnum:25000}} en 1918<ref name=SocTechChim/>. |

|||

Quand la [[Première Guerre mondiale|guerre]] éclate, en 1914, seule la [[Société chimique des usines du Rhône]] (SCUR à [[Saint-Fons]], qui bien plus tard deviendra [[Rhône-Poulenc]]) produisait de l'acétate. Ni l'Italie, ni le Royaume-Uni n'en fabriquaient. Via leurs brevets sur l'acétylation de la cellulose et les applications du polymère (plastiques, textiles), les frères Dreyfus aident les Anglais et les Français à développer la production d'acétate. Ils créent aussi une société (suisse) : [[Cellonite]]<ref name=SocTechChim/>. À la demande du gouvernement français, [[Alexandre Giros|Giros]] et [[Louis Loucheur|Loucheur]], deux financiers, fondent le {{date-|30 mars 1915}} la [[Compagnie générale des produits chimiques de Normandie]] qui exploitera les procédés des frères Dreyfus et Clavel. L'usine sera créée à [[Grand-Quevilly]] où sont rassemblées d'autres usines chimiques. L'usine est mise en route fin 1917. |

|||

Le procédé sera également exploité par les frères Dreyfus dans d'autre pays : |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | * en Angleterre via la ''British Cellulose and Manufacturing Company'', créée en 1916 avec une usine construite à [[Spondon]], près de [[Derby (Angleterre)|Derby]], qui produira {{unité|2|t}} d'acétate par mois en 1918, en Italie, via une filiale des Dreyfus fondée en 1917 à Milan<ref name="SocTechChim" />. |

||

En Europe, la mise en œuvre de l'acétate de cellulose pour une fabrication industrielle de fibres a principalement été le fait de la [[Rhodiacéta]] (ancienne filiale de Rhône-Poulenc) avant la [[Première Guerre mondiale]]. |

En Europe, la mise en œuvre de l'acétate de cellulose pour une fabrication industrielle de fibres a principalement été le fait de la [[Rhodiacéta]] (ancienne filiale de Rhône-Poulenc) avant la [[Première Guerre mondiale]]. |

||

{{Article connexe|Enduit de tension pour aviation}} |

|||

=== Caractéristiques === |

=== Caractéristiques === |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* Combustible. |

|||

* Hypoallergénicité. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | * L'acétate est soluble dans de nombreux solvants courants (en particulier acétone et d'autres solvants organiques faciles à produire comme les [[cétone]]s, [[ester]]s, [[Éther-oxyde|éthers]], [[chloroforme]] et [[trichloroéthylène]]). Il peut même être modifié pour être soluble dans des solvants de remplacement, dont l'eau. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* biodégradable, compostable lentement; |

|||

| ⚫ | |||

* combustible ; |

|||

* hypoallergénicité ; |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | * |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Ces groupes hydroxyle forment des [[Liaison hydrogène|liaisons hydrogène]] fortes entre les molécules de cellulose ce qui la rend insoluble. Les groupes acétate forment des liaisons hydrogène beaucoup plus faibles, facile à couper et à refaire avec un solvant comme des cétones ou des esters. On peut donc y dissoudre l'acétate de cellulose et obtenir un solide en enlevant le solvant. |

||

| ⚫ | |||

Des groupes [[Acide propanoïque|propionate]], [[Acide butanoïque|butyrate]], peuvent aussi être introduits car les chaines [[aliphatique|grasses]] plus longues de ces esters rendent le polymère moins attirant pour l'eau et plus soluble dans les solvants organiques. |

|||

| ⚫ | Ces groupes |

||

Des groupes [[ |

Des groupes [[méthoxy]] ou [[éthoxy]] aux liaisons hydrogène encore plus faibles ont le même effet. Cependant des groupes [[sulfate]] ou [[carboxyméthyle]] comme dans la [[carboxyméthylcellulose]] rendent le polymère très soluble dans l'eau. |

||

Des groupes [[méthoxy]] ou [[éthoxy]] aux [[liaisons hydrogène]] encore plus faibles ont le même effet. Cependant des groupes [[sulfates]] ou [[carboxyméthyle]]s comme dans la [[Carboxyméthylcellulose]] rendent le polymère très soluble dans l'eau. |

|||

De plus la biodégradation de l'acétate de cellulose est |

De plus, la biodégradation de l'acétate de cellulose est ralentie car les groupes acétate doivent être [[hydrolyse|hydrolysés]] en hydroxyle avant la biodégradation. Le remplacement de groupes hydroxyle par des groupes [[nitrate]] ralentit encore plus la biodégradation mais augmente la vitesse de combustion. Le [[nitrate de cellulose]] est un explosif bien connu (poudre sans fumée). |

||

== Production == |

== Production == |

||

Extraction, purification et séchage de la cellulose du bois ou du coton. |

Extraction, purification et séchage de la cellulose du bois ou du coton. |

||

La cellulose est mélangée avec de l'[[anhydride acétique]], de l'[[acide acétique]] et un [[catalyseur]] ordinairement l'[[acide sulfurique]]. Presque tous les trois groupes [[hydroxyle]] |

La cellulose est mélangée avec de l'[[anhydride acétique]], de l'[[acide acétique]] et un [[catalyseur]], ordinairement l'[[acide sulfurique]]. Presque tous les trois groupes [[hydroxyle]] de chaque unité de [[Cellulose|D-anhydroglucopyranose]] de la molécule [[cellulose|cellulosique]] sont [[estérification|estérifiés]] en groupes [[acétate]]. |

||

La « ''rétrogradation'' », typiquement durant |

La « ''rétrogradation'' », typiquement durant vingt heures, [[hydrolyse]] partiellement certains groupes acétate en groupe hydroxyle, jusqu'à la proportion désirée. La [[Federal Trade Commission]] américaine définit le [[triacétate de cellulose]] comme une cellulose dont au moins 92 % des groupes hydroxyle sont estérifiés en groupes acétate. Dans le [[diacétate de cellulose]] ou simplement acétate, environ les deux tiers des groupes hydroxyle sont estérifiés en groupes acétate. |

||

En ajoutant de l'eau, le polymère est précipité en flocons et rincé pour éliminer l' |

En ajoutant de l'eau, le polymère est précipité en flocons et rincé pour éliminer l'acide acétique et l'acide sulfurique. Les acides peuvent être neutralisés par de l'[[hydroxyde de magnésium]] ou [[hydroxyde de calcium|de calcium]] et donc éliminés sous forme de [[sulfate]]s ou d'acétates minérales. Cependant, habituellement l'acide acétique et l'anhydride acétique ne sont pas neutralisés mais récupérés pour leurs valeurs par distillation de la solution résiduelle. |

||

Ces flocons sont dissous dans l'[[ |

Ces flocons sont dissous dans l'[[acétone]], la [[butanone]], l'[[acétate d'éthyle]] ou [[acétate de méthyle|de méthyle]], le [[méthanol]], d'autres solvants organiques comme des [[Éther-oxyde|éthers]], des [[cétone]]s et des [[ester]]s ou un mélange de ces solvants. |

||

La solution d'acétate de cellulose visqueuse obtenue est filtrée. |

La solution d'acétate de cellulose visqueuse obtenue est filtrée. |

||

| Ligne 218 : | Ligne 229 : | ||

La solution d'acétate de cellulose peut être versée dans un moule, les solvants évaporés laissant un bloc de polymère. |

La solution d'acétate de cellulose peut être versée dans un moule, les solvants évaporés laissant un bloc de polymère. |

||

La solution d'acétate de cellulose peut être [[extrusion| |

La solution d'acétate de cellulose peut être [[extrusion|extrudée]], les solvants contenus dans les filaments sont évaporés par un jet d'air chaud ou extrait par un rinçage rapide laissant des fibres de polymère. |

||

Ces fibres peuvent être coupées, entortillées, embobinées |

Ces fibres peuvent être coupées, entortillées, embobinées{{etc.}} |

||

== Usages == |

== Usages == |

||

=== Fibre === |

=== Fibre === |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | L’acétate de cellulose, ou rayonne (1924), est l'une des toutes premières fibres artificielles. À cette époque, la cellulose était extraite du coton ou de pulpe d'arbre, c'est un polymère naturel. Ces « fibres cellulosiques » ont été dépassées par des produits pétroliers bien moins coûteux tels que le [[nylon]] et le [[polyester]]. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | L’acétate de cellulose, ou rayonne (1924), est l'une des toutes premières fibres |

||

| ⚫ | |||

=== Filtres en fibres === |

=== Filtres en fibres === |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | ''Filtres de cigarette'' ; sous forme de « câbles d'acétate de cellulose », notamment produits en Europe, Russie, États-Unis, Brésil et Venezuela<ref>[http://www.daily-bourse.fr/rhodia-rationalise-sa-production-mondiale-de-cable-Feed-PRLE201005260013.php Note relative à Rhodia], sur ''daily-bourse'' (consulté le 05/09/2010).</ref> par [[Rhodia Acetow]], troisième producteur mondial avec 18 % de part du marché mondial et filiale dédiée du chimiste français [[Rhodia]]. Certains réservoirs d'encre pour stylos à pointe fibre sont également en acétate de cellulose. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

=== Vernis === |

=== Vernis === |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | L'invention de solvants adaptés à la cellulose a permis la production de vernis spéciaux et de celluloïds (aux États-Unis d'abord par la Société technique de France<ref>[http://www.societechimiquedefrance.fr/IMG/pdf/A_3_600_000-sav.pdf Société technique de France] (consulté le 2010/09/05).</ref> qui furent l'un des premiers usages de l'acétate, par exemple pour enduire et rigidifier la toile des premiers avions sur une idée du Français Octave Chanutte (1832-1910). |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | L'invention de solvants adaptés à la cellulose a permis la production de vernis spéciaux et de celluloïds (aux États-Unis d'abord par la [http://www.societechimiquedefrance.fr/IMG/pdf/A_3_600_000-sav.pdf Société technique de France] |

||

Le choix des solvants dépend de la vitesse de séchage optimum. Un mélange trop volatil ne se répand pas bien sur la surface à couvrir. S'il sèche trop lentement il intègre des poussières. |

Le choix des solvants dépend de la vitesse de séchage optimum. Un mélange trop volatil ne se répand pas bien sur la surface à couvrir. S'il sèche trop lentement il intègre des poussières. |

||

| Ligne 246 : | Ligne 254 : | ||

Bayer a mis sur le marché un fil de coton protégé par une couche de vernis à base de ''« Cellit »'' sous la marque [[Bakyo]]. |

Bayer a mis sur le marché un fil de coton protégé par une couche de vernis à base de ''« Cellit »'' sous la marque [[Bakyo]]. |

||

Certains vernis d'acétate de cellulose servent de pansements liquides et d'autres de vernis à ongles. car l'acétate de cellulose n'est pas toxique, il suffit de choisir des solvants pas toxiques à petite dose comme l'[[ |

Certains vernis d'acétate de cellulose servent de pansements liquides et d'autres de vernis à ongles. car l'acétate de cellulose n'est pas toxique, il suffit de choisir des solvants pas toxiques à petite dose comme l'[[acétone]], la [[butanone]], l'[[acétate d'éthyle]] ou [[acétate de méthyle|de méthyle]]. |

||

=== Membranes === |

=== Membranes === |

||

Afin d'éviter une biodégradation en milieu humide durant leur utilisations, certaines membranes sont partiellement en [[nitrocellulose|nitrate de cellulose]] |

Afin d'éviter une biodégradation en milieu humide durant leur utilisations, certaines membranes sont partiellement en [[nitrocellulose|nitrate de cellulose]] |

||

''Matériaux de filtration et potabilisation'' de l'eau : ce sont notamment les membranes d'ultrafiltration à fibres creuses (produites en acétate de cellulose par des sociétés telles que Hydranautics ou Aquasource). Elles filtrent de l'eau souterraine, de pluie, [[karst]]ique ou de surface. Ces membranes ont des propriétés mécaniques et une résistance chimique intéressantes, notamment face au chlore utilisé pour désinfecter l'eau. |

|||

''Membranes de dessalinisation'' : elles servent à retirer le sel de la saumure par [[osmose inverse]], via des membranes à base d'acétate de cellulose. |

|||

''Concentration de molécules en phase liquide'' : ces mêmes membranes peuvent concentrer le [[sucre]] de la sève de [[Canne à sucre|canne]], le jus de [[Betterave sucrière|betterave]] ou de l'eau d'[[Acer saccharum|érable]]. Elles servent aussi à concentrer les solutions dans les laboratoires de biochimie. |

|||

''Pour la dialyse'' : des reins artificiels utilisent souvent des membranes à base d'acétate de cellulose. |

|||

=== Pellicules photographiques et de cinéma === |

=== Pellicules photographiques et de cinéma === |

||

L'utilisation du [[triacétate de cellulose]] dans les [[pellicules photographiques]] a été introduite en [[1934]] afin de remplacer les pellicules en [[nitrocellulose|nitrate de cellulose]], ancien standard et produit très instable, hautement inflammable, explosif. |

L'utilisation du [[triacétate de cellulose]] dans les [[pellicules photographiques]] et dans les [[film (cinéma)|films de cinéma]] a été introduite en [[1934]] afin de remplacer les pellicules en [[nitrocellulose|nitrate de cellulose]], ancien standard de production et produit très instable, hautement inflammable, voire explosif<ref>{{ouvrage |prénom1=Vincent |nom1=Pinel |titre= Dictionnaire technique du cinéma |lieu=Paris |éditeur=Armand Colin |lien éditeur=Armand Colin |année=2012 |pages totales=369 |isbn=978-2-200-35130-4 |passage=309-310}}.</ref>. |

||

Les pellicules photographiques en acétate se détériorent néanmoins en présence de chaleur, humidité ou d'acides, jusqu'à ne plus être utilisables, et en laissant échapper de l'[[acide acétique]]. Ce phénomène est connu sous le nom de « [[syndrome du vinaigre]] ». |

Les pellicules photographiques en acétate se détériorent néanmoins en présence de chaleur, humidité ou d'acides, jusqu'à ne plus être utilisables, et en laissant échapper de l'[[acide acétique]]. Ce phénomène est connu sous le nom de « [[syndrome du vinaigre]] ». |

||

Des pellicules en acétate sont encore utilisées dans certains cas, par exemple pour les négatifs de caméra. Depuis les [[années 1980]], les pellicules photographiques (parfois désignées sous le nom commercial de « |

Des pellicules en acétate sont encore utilisées dans certains cas, par exemple pour les négatifs de caméra. Depuis les [[années 1980]], les pellicules photographiques (parfois désignées sous le nom commercial de « [[Estar]] » ([[Kodak]])) sont devenues banales, en particulier pour l'archivage. Les pellicules en acétate ont également été utilisées comme support de [[bande magnétique|bandes magnétiques]], avant l'arrivée des supports en polyester. |

||

<!-- |

<!-- |

||

le texte original a changé entre temps, en particulier il n'est plus question d'oxygène mais d'humidité et chaleur... |

le texte original a changé entre temps, en particulier il n'est plus question d'oxygène mais d'humidité et chaleur... |

||

| Ligne 273 : | Ligne 280 : | ||

Cellulose [[acetate]] (triacetate) photographic film was introduced in 1934 as a replacement for the unstable and highly flammable [[cellulose nitrate]] film stock that had previously been standard. Acetate photographic film deteriorates in the presence of [[oxygen]] to an unusable state, releasing [[acetic acid]]. This is known as "[[vinegar syndrome]]." Acetate film stock is still used in some applications, such as camera negative for motion pictures. Since the [[1980s]] [[polyester]] film stock (sometimes referred to under Kodak's trade name "Estar") has become more commonplace, particularly for archival applications. Acetate film was also used as the base for [[magnetic tape]] prior to the advent of polyester film.--> |

Cellulose [[acetate]] (triacetate) photographic film was introduced in 1934 as a replacement for the unstable and highly flammable [[cellulose nitrate]] film stock that had previously been standard. Acetate photographic film deteriorates in the presence of [[oxygen]] to an unusable state, releasing [[acetic acid]]. This is known as "[[vinegar syndrome]]." Acetate film stock is still used in some applications, such as camera negative for motion pictures. Since the [[1980s]] [[polyester]] film stock (sometimes referred to under Kodak's trade name "Estar") has become more commonplace, particularly for archival applications. Acetate film was also used as the base for [[magnetic tape]] prior to the advent of polyester film.--> |

||

Des feuilles d'[[acétate]] de cellulose sont utilisées en |

Des feuilles d'[[acétate]] de cellulose sont utilisées en [[électrophorèse]]. |

||

Des feuilles d' |

Des feuilles d'acétate de cellulose sont utilisées comme emballage alimentaire, par exemple pour former des saucisses. |

||

=== Réplication === |

=== Réplication === |

||

Une solution liquide d'acétate de cellulose mouillera complètement une surface. Si après séchage, le film se détache sans déchirer, il gardera l'[[empreinte]] exacte des surfaces à l'échelle microscopique. |

Une solution liquide d'acétate de cellulose mouillera complètement une surface. Si après séchage, le film se détache sans déchirer, il gardera l'[[empreinte]] exacte des surfaces à l'échelle microscopique. |

||

Des telles répliques servent au contrôle qualité industriel<ref>http://www.bil-ibs.be/sites/default/files/publicaties/Technique%20des%20repliques,%20de%20plus%20en%20plus%20appliquee_partie%20I.pdf</ref> |

Des telles répliques servent au contrôle qualité industriel<ref>[http://www.bil-ibs.be/sites/default/files/publicaties/Technique%20des%20repliques,%20de%20plus%20en%20plus%20appliquee_partie%20I.pdf Lire en ligne], sur ''bil-ibs.be''.</ref>. |

||

La peau des doigts donne de très bonnes copies des empreintes digitales et les solutions d'acétate de cellulose comme certains vernis à ongles ne sont pas toxiques. |

La peau des doigts donne de très bonnes copies des empreintes digitales et les solutions d'acétate de cellulose comme certains vernis à ongles ne sont pas toxiques. |

||

Ces répliques servent aussi en microscopie par exemple pour mouler la forme d'une bactérie qui sècherait et disparaitrait si on la met dans un microscope électronique, au séchoir ou au congélateur alors la réplique gardera sa forme des années. |

Ces répliques servent aussi en microscopie par exemple pour mouler la forme d'une bactérie qui sècherait et disparaitrait si on la met dans un microscope électronique, au séchoir ou au congélateur alors que la réplique gardera sa forme durant des années. |

||

=== Produits moulés === |

=== Produits moulés === |

||

| Ligne 293 : | Ligne 299 : | ||

Des boutons, garnitures, peignes et accessoires peuvent avoir été faits en acétate, ainsi que divers accessoires de maison (tentures, meubles rembourrés…housses), ou du ruban, des drapeaux, des rosettes (récompense lors de compétitions) et autres supports de publicité ou communication. |

Des boutons, garnitures, peignes et accessoires peuvent avoir été faits en acétate, ainsi que divers accessoires de maison (tentures, meubles rembourrés…housses), ou du ruban, des drapeaux, des rosettes (récompense lors de compétitions) et autres supports de publicité ou communication. |

||

''Polymères plastiques'' : des jouets, dont les premières briques [[Lego]] étaient autrefois (de 1949 à 1963) fabriquées en acétate de cellulose. |

|||

''En lunetterie'' : des plaques d'acétate de cellulose, colorées, collées entre elles (voire avec du tissu), donnent des matériaux plastiques, qu'on peut mettre en chauffe, puis souder, découper, limer, adoucir, polir, et enfin assembler avec les branches et verres pour être envoyées chez l'opticien. La fabrication d'une paire de lunettes en acétate nécessite de 1 à 40 heures, voire plus pour les coloris compliqués, ce qui explique leur coût. |

|||

<!-- |

<!-- |

||

| Ligne 310 : | Ligne 316 : | ||

Current U.S. Acetate Fiber Producers: Celanese Acetate, Eastman Chemical Company--> |

Current U.S. Acetate Fiber Producers: Celanese Acetate, Eastman Chemical Company--> |

||

== |

== Notes et références == |

||

{{Références}} |

{{Références}} |

||

== |

== Voir aussi == |

||

{{Autres projets|commons=Category:Cellulose acetate}} |

|||

=== Articles connexes === |

|||

* [[Textile]] |

* [[Textile]] |

||

* [[Osmose]] |

* [[Osmose]] |

||

| Ligne 319 : | Ligne 328 : | ||

* [[Nitrocellulose]] |

* [[Nitrocellulose]] |

||

== Liens externes == |

=== Liens externes === |

||

* {{en}} [http://www.nla.gov.au/anica/about-anica.html Australian National library associations working group on preserving acetate collections] |

* {{en}} [http://www.nla.gov.au/anica/about-anica.html Australian National library associations working group on preserving acetate collections] |

||

* {{en}} [http://www.azom.com/details.asp?ArticleID=1461 History and properties] |

* {{en}} [http://www.azom.com/details.asp?ArticleID=1461 History and properties] |

||

| Ligne 325 : | Ligne 334 : | ||

{{Portail|chimie|photographie|textile}} |

{{Portail|chimie|photographie|textile}} |

||

{{DEFAULTSORT:Acetate De Cellulose}} |

|||

[[Catégorie:Photographie argentique]] |

|||

[[Catégorie:Fibre textile]] |

[[Catégorie:Fibre textile]] |

||

[[Catégorie:Cellulose]] |

[[Catégorie:Cellulose]] |

||

Dernière version du 19 janvier 2024 à 06:24

| Acétates de cellulose | |

| |

| Identification | |

|---|---|

| No CAS | |

| No ECHA | 100.130.437 |

| No CE | 618-380-7 |

| SMILES | |

| Propriétés physiques | |

| T° fusion | ≈260 °C[1] |

| Solubilité | insol. dans l'acétone, l'acétate d'éthyle, le cyclohexanol, le nitropropane, le dichlorure d'éthylène. Tétraacétate : insol. dans l'eau, l'alcool, l'éther, l'acide acétique glacial, le méthanol. |

| Masse volumique | 1,27 - 1,34 g cm−3[1] |

| Propriétés optiques | |

| Indice de réfraction | 1,46–1,50[2] |

| Précautions | |

| SIMDUT[3] | |

Produit non contrôlé |

|

| Composés apparentés | |

| Autres composés | |

| Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | |

| modifier |

|

L'acétate de cellulose est une matière plastique inventée en 1865. C'est l'ester acétate de la cellulose.

Sous forme de fibres (fil textile, autrefois appelée acétol), ce produit a été vendu sous le nom de rayonne, soie artificielle, viscose, etc.

L'acétate de cellulose a connu de nombreux usages, comme base de films en photographie, vernis (dont pour l'aéronautique[4] lors de la Première Guerre mondiale), comme faux-émail ou encore comme composant de certains adhésifs ou explosifs ; on l'utilise encore comme matière plastique, par exemple dans les montures de lunettes.

Histoire[modifier | modifier le code]

Paul Schützenberger prépare, dès 1865, un acétate de cellulose, mais il est difficile à dissoudre et donc à utiliser.

En 1894, Charles Frederick Cross (en) et Edward John Bevan déposent un brevet pour la fabrication de l'acétate de cellulose qui deviendra le procédé industriel de sa fabrication[5]. En 1901, ils procèdent à la « rétrogradation » partielle du produit, permettant sa solubilisation dans l'acétone.

L'acétol (ou acétate de cellulose industriel) a été inventé et breveté en Suisse par les frères Dreyfus à partir des travaux de G.W. Miles (brevet BF 358.079, ) qui imagine en 1905 de transformer par rétrogradation du triacétate de cellulose en un produit soluble dans l'acétone[6]. Au début des années 1900, ces deux frères suisses, les docteurs Camille et Henri Dreyfus, expérimentaient la chimie de l'acétate dans un hangar construit dans le jardin de leur père à Bâle[4]. En 1905, ils développent un procédé commercial pour la fabrication de l'acétate de cellulose. Ils produisent d'abord du film d'acétate de cellulose (qui remplacera bientôt pour les films cinématographiques le celluloïd trop inflammable). En 1913, Camille et Henri produisent aussi d'excellents échantillons de filaments continus d'acétate ; sa première application textile donnera dès 1924, un filament d'acétate commercialisé aux États-Unis sous la marque Celanese[4].

Divers brevets sont très tôt déposés, surtout pour des vernis (au début du XXe siècle, on parle de vernis quand le produit contient moins de 4 % d'acétate, et d'enduit au-delà. Le mot anglais correspondant est dope). Des brevets concernent aussi un usage décoratif, ou d'enduit ou vernis pour tissus, le traitement de fils textiles, l'enrobage isolant de fils électriques. La Première Guerre mondiale va doper la production des avions, alors entoilés. Peu avant, les brevets de la société Leduc et Heitz, en 1911 et 1912 avaient débouché sur un vernis dit « Émaillite », qui — côté allemand — aurait été pour la première fois testé sur un avion (Albatros Flugzeugwerke) en 1910[4].

Dès les années 1910, on montre que les vernis d'acétate peuvent être améliorés, posés en couches différentiées, colorés, métallisés[4].

La France sera leader côté alliés pour la fabrication de vernis pour avion à base d'acétate solubilisé dans de l'acétone (l'acétone remplace le tétrachloréthane idéal comme solvant, mais très toxique). Les producteurs sont d'abord Leduc, suivis de Clément et Rivière (avec leur vernis Avialine, produit à Pantin), les établissements « Nauton frères et de Marsac » (qui vendent le vernis Acellos, produit à Saint-Ouen), puis Adastra (établi à Boulogne-sur-Seine) et Novavia (à Malakoff). Les solvants et additifs alors utilisés sont l'acétone, l'alcool méthylique, de l'acétate de méthyle (jusqu'à 70 % du mélange) ou de l'acétate d'éthyle, du formiate d'éthyle ou des plastifiants tels que la triacétine ou l'eugénol. On y ajoute parfois des solvants à point d'ébullition élevée de manière à éviter la condensation d'eau sur la surface refroidie par l'évaporation du solvant (Clément et Rivière proposent l'isophorone et l'oxyde de mésityle).

Ces vernis (appliqués en plusieurs couches) permettent d'enduire des toiles de lin, coton ou soie, et de produire des avions très légers (60 à 80 g/m2 de vernis, avec trois couches de compositions différentes, soit 120 à 150 kg par appareil). 600 t environ d'acétate de cellulose ont été utilisées comme vernis pour avion durant les quatre ans de guerre, pour les 52 000 avions construits en France, dont 25 000 en 1918[4].

Quand la guerre éclate, en 1914, seule la Société chimique des usines du Rhône (SCUR à Saint-Fons, qui bien plus tard deviendra Rhône-Poulenc) produisait de l'acétate. Ni l'Italie, ni le Royaume-Uni n'en fabriquaient. Via leurs brevets sur l'acétylation de la cellulose et les applications du polymère (plastiques, textiles), les frères Dreyfus aident les Anglais et les Français à développer la production d'acétate. Ils créent aussi une société (suisse) : Cellonite[4]. À la demande du gouvernement français, Giros et Loucheur, deux financiers, fondent le la Compagnie générale des produits chimiques de Normandie qui exploitera les procédés des frères Dreyfus et Clavel. L'usine sera créée à Grand-Quevilly où sont rassemblées d'autres usines chimiques. L'usine est mise en route fin 1917.

Le procédé sera également exploité par les frères Dreyfus dans d'autre pays :

- à Bâle en Suisse,

- en Angleterre via la British Cellulose and Manufacturing Company, créée en 1916 avec une usine construite à Spondon, près de Derby, qui produira 2 t d'acétate par mois en 1918, en Italie, via une filiale des Dreyfus fondée en 1917 à Milan[4].

En Europe, la mise en œuvre de l'acétate de cellulose pour une fabrication industrielle de fibres a principalement été le fait de la Rhodiacéta (ancienne filiale de Rhône-Poulenc) avant la Première Guerre mondiale.

Caractéristiques[modifier | modifier le code]

- Cellulosique et thermoplastique.

- Forte résistance à la moisissure.

- Combustible.

- Hypoallergénicité.

- Hydrophilie : l'acétate se mouille facilement, et absorbe facilement certaines molécules. Pour les usages textiles, il offre un confort et présente des capacités d'absorption, mais il perd aussi de sa résistance quand il est mouillé.

- Facilité de teintures ou sur-teinture, voire d'adjonction de charge, y compris métallique, mais l'acétate nécessite des pigments particuliers, car n'acceptant pas les colorants habituellement utilisés pour le coton ou la rayonne (cela permet aussi sur teinture).

- Absorption sélective et élimination de taux faibles de certains produits chimiques organiques.

- Bonne compatibilité avec de nombreux plastifiants, facile à travailler à la chaleur et sous pression.

- L'acétate est soluble dans de nombreux solvants courants (en particulier acétone et d'autres solvants organiques faciles à produire comme les cétones, esters, éthers, chloroforme et trichloroéthylène). Il peut même être modifié pour être soluble dans des solvants de remplacement, dont l'eau.

- Mauvaise tenue face aux solutions alcalines ou acides fortes et aux agents oxydants forts. Cependant, il résiste bien au chlore et aux hypochlorites utilisés dans l'eau potable.

- Les fibres peuvent généralement être nettoyés par voie humide ou à sec (tétrachloroéthylène), et ne rétrécissent généralement pas au lavage.

- Moulage de précision qui garde l'empreinte exacte des surfaces du moule à l'échelle microscopique.

- Possibilité de produire des tissus de très grande surface avec des fibres très fines (ex: pour les filtres).

- L'acétate pourrait provenir de cellulose venant d'arbres cultivés ou d'autres plantes (coton, paille).

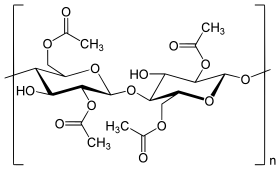

Les propriétés différentes de l'acétate de cellulose par rapport à la cellulose viennent de l'estérification de certains des trois groupes hydroxyle des unités de D-anhydroglucopyranose de la molécule cellulosique par des groupes acétate.

Ces groupes hydroxyle forment des liaisons hydrogène fortes entre les molécules de cellulose ce qui la rend insoluble. Les groupes acétate forment des liaisons hydrogène beaucoup plus faibles, facile à couper et à refaire avec un solvant comme des cétones ou des esters. On peut donc y dissoudre l'acétate de cellulose et obtenir un solide en enlevant le solvant.

Des groupes propionate, butyrate, peuvent aussi être introduits car les chaines grasses plus longues de ces esters rendent le polymère moins attirant pour l'eau et plus soluble dans les solvants organiques.

Des groupes méthoxy ou éthoxy aux liaisons hydrogène encore plus faibles ont le même effet. Cependant des groupes sulfate ou carboxyméthyle comme dans la carboxyméthylcellulose rendent le polymère très soluble dans l'eau.

De plus, la biodégradation de l'acétate de cellulose est ralentie car les groupes acétate doivent être hydrolysés en hydroxyle avant la biodégradation. Le remplacement de groupes hydroxyle par des groupes nitrate ralentit encore plus la biodégradation mais augmente la vitesse de combustion. Le nitrate de cellulose est un explosif bien connu (poudre sans fumée).

Production[modifier | modifier le code]

Extraction, purification et séchage de la cellulose du bois ou du coton.

La cellulose est mélangée avec de l'anhydride acétique, de l'acide acétique et un catalyseur, ordinairement l'acide sulfurique. Presque tous les trois groupes hydroxyle de chaque unité de D-anhydroglucopyranose de la molécule cellulosique sont estérifiés en groupes acétate.

La « rétrogradation », typiquement durant vingt heures, hydrolyse partiellement certains groupes acétate en groupe hydroxyle, jusqu'à la proportion désirée. La Federal Trade Commission américaine définit le triacétate de cellulose comme une cellulose dont au moins 92 % des groupes hydroxyle sont estérifiés en groupes acétate. Dans le diacétate de cellulose ou simplement acétate, environ les deux tiers des groupes hydroxyle sont estérifiés en groupes acétate.

En ajoutant de l'eau, le polymère est précipité en flocons et rincé pour éliminer l'acide acétique et l'acide sulfurique. Les acides peuvent être neutralisés par de l'hydroxyde de magnésium ou de calcium et donc éliminés sous forme de sulfates ou d'acétates minérales. Cependant, habituellement l'acide acétique et l'anhydride acétique ne sont pas neutralisés mais récupérés pour leurs valeurs par distillation de la solution résiduelle.

Ces flocons sont dissous dans l'acétone, la butanone, l'acétate d'éthyle ou de méthyle, le méthanol, d'autres solvants organiques comme des éthers, des cétones et des esters ou un mélange de ces solvants.

La solution d'acétate de cellulose visqueuse obtenue est filtrée.

La solution d'acétate de cellulose peut servir de vernis, les solvants évaporés laissant une couche de polymère.

La solution d'acétate de cellulose peut être versée dans un moule, les solvants évaporés laissant un bloc de polymère.

La solution d'acétate de cellulose peut être extrudée, les solvants contenus dans les filaments sont évaporés par un jet d'air chaud ou extrait par un rinçage rapide laissant des fibres de polymère. Ces fibres peuvent être coupées, entortillées, embobinées, etc.

Usages[modifier | modifier le code]

Fibre[modifier | modifier le code]

L’acétate de cellulose, ou rayonne (1924), est l'une des toutes premières fibres artificielles. À cette époque, la cellulose était extraite du coton ou de pulpe d'arbre, c'est un polymère naturel. Ces « fibres cellulosiques » ont été dépassées par des produits pétroliers bien moins coûteux tels que le nylon et le polyester.

Textiles, linge de maison, vêtements :

Filtres en fibres[modifier | modifier le code]

Filtres de cigarette ; sous forme de « câbles d'acétate de cellulose », notamment produits en Europe, Russie, États-Unis, Brésil et Venezuela[7] par Rhodia Acetow, troisième producteur mondial avec 18 % de part du marché mondial et filiale dédiée du chimiste français Rhodia. Certains réservoirs d'encre pour stylos à pointe fibre sont également en acétate de cellulose.

Produits absorbants (couches, produits chirurgicaux).

Vernis[modifier | modifier le code]

Vernis : les vernis d'acétate de cellulose, furent un premier substitut aux vernis à base de nitrocellulose (plus dangereux, car plus inflammable, explosif).

L'invention de solvants adaptés à la cellulose a permis la production de vernis spéciaux et de celluloïds (aux États-Unis d'abord par la Société technique de France[8] qui furent l'un des premiers usages de l'acétate, par exemple pour enduire et rigidifier la toile des premiers avions sur une idée du Français Octave Chanutte (1832-1910).

Le choix des solvants dépend de la vitesse de séchage optimum. Un mélange trop volatil ne se répand pas bien sur la surface à couvrir. S'il sèche trop lentement il intègre des poussières.

Bayer a mis sur le marché un fil de coton protégé par une couche de vernis à base de « Cellit » sous la marque Bakyo.

Certains vernis d'acétate de cellulose servent de pansements liquides et d'autres de vernis à ongles. car l'acétate de cellulose n'est pas toxique, il suffit de choisir des solvants pas toxiques à petite dose comme l'acétone, la butanone, l'acétate d'éthyle ou de méthyle.

Membranes[modifier | modifier le code]

Afin d'éviter une biodégradation en milieu humide durant leur utilisations, certaines membranes sont partiellement en nitrate de cellulose

Matériaux de filtration et potabilisation de l'eau : ce sont notamment les membranes d'ultrafiltration à fibres creuses (produites en acétate de cellulose par des sociétés telles que Hydranautics ou Aquasource). Elles filtrent de l'eau souterraine, de pluie, karstique ou de surface. Ces membranes ont des propriétés mécaniques et une résistance chimique intéressantes, notamment face au chlore utilisé pour désinfecter l'eau.

Membranes de dessalinisation : elles servent à retirer le sel de la saumure par osmose inverse, via des membranes à base d'acétate de cellulose.

Concentration de molécules en phase liquide : ces mêmes membranes peuvent concentrer le sucre de la sève de canne, le jus de betterave ou de l'eau d'érable. Elles servent aussi à concentrer les solutions dans les laboratoires de biochimie.

Pour la dialyse : des reins artificiels utilisent souvent des membranes à base d'acétate de cellulose.

Pellicules photographiques et de cinéma[modifier | modifier le code]

L'utilisation du triacétate de cellulose dans les pellicules photographiques et dans les films de cinéma a été introduite en 1934 afin de remplacer les pellicules en nitrate de cellulose, ancien standard de production et produit très instable, hautement inflammable, voire explosif[9].

Les pellicules photographiques en acétate se détériorent néanmoins en présence de chaleur, humidité ou d'acides, jusqu'à ne plus être utilisables, et en laissant échapper de l'acide acétique. Ce phénomène est connu sous le nom de « syndrome du vinaigre ».

Des pellicules en acétate sont encore utilisées dans certains cas, par exemple pour les négatifs de caméra. Depuis les années 1980, les pellicules photographiques (parfois désignées sous le nom commercial de « Estar » (Kodak)) sont devenues banales, en particulier pour l'archivage. Les pellicules en acétate ont également été utilisées comme support de bandes magnétiques, avant l'arrivée des supports en polyester.

Des feuilles d'acétate de cellulose sont utilisées en électrophorèse.

Des feuilles d'acétate de cellulose sont utilisées comme emballage alimentaire, par exemple pour former des saucisses.

Réplication[modifier | modifier le code]

Une solution liquide d'acétate de cellulose mouillera complètement une surface. Si après séchage, le film se détache sans déchirer, il gardera l'empreinte exacte des surfaces à l'échelle microscopique.

Des telles répliques servent au contrôle qualité industriel[10].

La peau des doigts donne de très bonnes copies des empreintes digitales et les solutions d'acétate de cellulose comme certains vernis à ongles ne sont pas toxiques.

Ces répliques servent aussi en microscopie par exemple pour mouler la forme d'une bactérie qui sècherait et disparaitrait si on la met dans un microscope électronique, au séchoir ou au congélateur alors que la réplique gardera sa forme durant des années.

Produits moulés[modifier | modifier le code]

Des boutons, garnitures, peignes et accessoires peuvent avoir été faits en acétate, ainsi que divers accessoires de maison (tentures, meubles rembourrés…housses), ou du ruban, des drapeaux, des rosettes (récompense lors de compétitions) et autres supports de publicité ou communication.

Polymères plastiques : des jouets, dont les premières briques Lego étaient autrefois (de 1949 à 1963) fabriquées en acétate de cellulose.

En lunetterie : des plaques d'acétate de cellulose, colorées, collées entre elles (voire avec du tissu), donnent des matériaux plastiques, qu'on peut mettre en chauffe, puis souder, découper, limer, adoucir, polir, et enfin assembler avec les branches et verres pour être envoyées chez l'opticien. La fabrication d'une paire de lunettes en acétate nécessite de 1 à 40 heures, voire plus pour les coloris compliqués, ce qui explique leur coût.

Notes et références[modifier | modifier le code]

- (en) « Cellulose Acetate », sur Hazardous Substances Data Bank (consulté le ).

- (en) J. G. Speight et Norbert Adolph Lange, Lange's Handbook of Chemistry, McGraw-Hill, , 16e éd. (ISBN 0-07-143220-5), p. 2807.

- « Acétate de cellulose » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 25 avril 2009.

- Les vernis à l'acétate de cellulose, Socié technique de France (consulté le 2010/09/05).

- Edward John Bevan (1856-1921), co-inventor of the viscose rayon process, sur Science & Society.

- L'acétate de cellulose : origines et premiers développements industriels [PDF], sur societechimiquedefrance.fr.

- Note relative à Rhodia, sur daily-bourse (consulté le 05/09/2010).

- Société technique de France (consulté le 2010/09/05).

- Vincent Pinel, Dictionnaire technique du cinéma, Paris, Armand Colin, , 369 p. (ISBN 978-2-200-35130-4), p. 309-310.

- Lire en ligne, sur bil-ibs.be.