« Hoxhaïsme » : différence entre les versions

Ajout références |

mise en page |

||

| (16 versions intermédiaires par 11 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

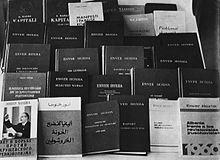

[[File:Hoxha Translated Works.jpg|thumb|Éditions en diverses langues des livres d'[[Enver Hoxha]].]] |

[[File:Hoxha Translated Works.jpg|thumb|Éditions en diverses langues des livres d'[[Enver Hoxha]].]] |

||

Le surnom d'{{citation|'''hoxhaïsme'''}}<ref name="Janos">Andrew C. Janos, ''East Central Europe in the Modern World |

Le surnom d'{{citation|'''hoxhaïsme'''}}<ref name="Janos">Andrew C. Janos, ''East Central Europe in the Modern World |

||

The Politics of the Borderlands from Pre- to Postcommunism'', Stanford University Press, 2000, pages 283-284</ref>, également orthographié '''hodjaïsme''', est parfois donné à la ligne politique {{citation|[[anti-révisionnisme|anti-révisionniste]]}} {{Incise|c'est-à-dire, [[marxisme-léninisme|marxiste-léniniste]] de stricte obédience}} suivie en [[ |

The Politics of the Borderlands from Pre- to Postcommunism'', Stanford University Press, 2000, pages 283-284</ref>, également orthographié '''hodjaïsme''', est parfois donné à la ligne politique {{citation|[[anti-révisionnisme|anti-révisionniste]]}} {{Incise|c'est-à-dire, [[marxisme-léninisme|marxiste-léniniste]] de stricte obédience}} suivie en [[république populaire socialiste d'Albanie]] par le dirigeant [[communisme|communiste]] [[Enver Hoxha]] et par son parti, le [[Parti du travail d'Albanie]]. Le régime de Hoxha se distinguait par son interprétation rigide du marxisme-léninisme dans sa version [[stalinisme|stalinienne]], par sa fermeture au monde extérieur, et par le [[culte de la personnalité]] autour du dirigeant. Le terme ''hoxhaïsme'' n'a pas de caractère officiel et n'a été employé que par des observateurs extérieurs au régime communiste albanais, qui revendiquait simplement la qualité de marxiste-léniniste. Par extension, le mot peut désigner les groupes favorables au régime de Hoxha, qui ont été également désignés, de manière globale, sous le nom de ''courant pro-albanais''. |

||

==Historique== |

==Historique== |

||

{{voir aussi|Communisme|Histoire du communisme|Stalinisme|Rupture Tito-Staline|Déstalinisation|Rupture sino-soviétique|Maoïsme|Anti-révisionnisme}} |

{{voir aussi|Communisme|Histoire du communisme|Stalinisme|Rupture Tito-Staline|Déstalinisation|Rupture sino-soviétique|Maoïsme|Anti-révisionnisme}} |

||

===L'Albanie de Hoxha, du stalinisme aux influences maoïstes=== |

===L'Albanie de Hoxha, du stalinisme aux influences maoïstes=== |

||

Le régime communiste albanais se signale d'emblée par la pratique régulière de purges politiques. Si l'Albanie est au départ une proche alliée de la [[République fédérative socialiste de Yougoslavie|Yougoslavie]] de [[Josip Broz Tito|Tito]], la [[rupture Tito-Staline]] donne à Hoxha l'occasion d'affermir son contrôle sur le pays et de rompre avec son {{citation|protecteur}} yougoslave. Hoxha s'aligne sur [[Joseph Staline|Staline]] et en profite pour éliminer son principal rival, le ministre de la défense [[Koçi Xoxe]], accusé de {{citation|[[titisme]]}}. Au début des [[années 1960]], l'Albanie communiste rompt avec l'[[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]], refusant toute forme de [[déstalinisation]] ; le pays, dernier régime communiste est-européen à conserver des références ouvertement staliniennes, s'aligne alors sur la [[ |

Le régime communiste albanais se signale d'emblée par la pratique régulière de purges politiques. Si l'Albanie est au départ une proche alliée de la [[République fédérative socialiste de Yougoslavie|Yougoslavie]] de [[Josip Broz Tito|Tito]], la [[rupture Tito-Staline]] donne à Hoxha l'occasion d'affermir son contrôle sur le pays et de rompre avec son {{citation|protecteur}} yougoslave. Hoxha s'aligne sur [[Joseph Staline|Staline]] et en profite pour éliminer son principal rival, le ministre de la défense [[Koçi Xoxe]], accusé de {{citation|[[titisme]]}}. Au début des [[années 1960]], l'Albanie communiste rompt avec l'[[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]], refusant toute forme de [[déstalinisation]] ; le pays, dernier régime communiste est-européen à conserver des références ouvertement staliniennes, s'aligne alors sur la [[république populaire de Chine]], où Mao se refuse à toute révision idéologique<ref>{{Lien web |langue=fr |prénom=Bernard |nom=Féron |titre=Soutenue par Pékin la petite Albanie n'hésite pas à défier l'Union soviétique |url=https://www.monde-diplomatique.fr/1961/07/FERON/24338 |site=Le Monde diplomatique |date=1961-07-01 |consulté le=2021-08-17}}</ref>{{,}}<ref>{{Article |langue=fr |titre=Un réquisitoire contre M. Hodja |périodique=Le Monde.fr |date=1961-10-19 |lire en ligne=https://www.lemonde.fr/archives/article/1961/10/19/un-requisitoire-contre-m-hodja_2271145_1819218.html |consulté le=2021-08-17 }}</ref>{{,}}<ref>{{Article |langue=fr |titre=Pékin continue de manifester sa sympathie à Tirana |périodique=Le Monde.fr |date=1961-11-10 |lire en ligne=https://www.lemonde.fr/archives/article/1961/11/10/pekin-continue-de-manifester-sa-sympathie-a-tirana_2272670_1819218.html |consulté le=2021-08-17 }}</ref>{{,}}<ref>{{Article |langue=fr |titre=Rupture entre Moscou et Tirana |périodique=Le Monde.fr |date=1961-12-12 |lire en ligne=https://www.lemonde.fr/archives/article/1961/12/12/rupture-entre-moscou-et-tirana_2280713_1819218.html |consulté le=2021-08-17 }}</ref>. |

||

La politique suivie par [[Enver Hoxha]] mêle des influences [[stalinisme|staliniennes]] et [[maoïsme|maoïstes]], combinant des influences staliniennes de stricte obédience à une méfiance envers la [[bureaucratie]], dont Hoxha souhaite contenir le pouvoir en réalisant des purges à intervalle régulier. L'Albanie s'emploie, à partir de la fin des [[années 1960]], à rivaliser avec le radicalisme de la [[ |

La politique suivie par [[Enver Hoxha]] mêle des influences [[stalinisme|staliniennes]] et [[maoïsme|maoïstes]], combinant des influences staliniennes de stricte obédience à une méfiance envers la [[bureaucratie]], dont Hoxha souhaite contenir le pouvoir en réalisant des purges à intervalle régulier. L'Albanie s'emploie, à partir de la fin des [[années 1960]], à rivaliser avec le radicalisme de la [[révolution culturelle]] chinoise, notamment en imposant l'[[athéisme]] : en [[1967]], l'Albanie est proclamée {{citation|premier État athée du monde}} et toute pratique religieuse est interdite. Des affiches, appelées {{citation|feuilles-foudres}} et placardées dans les lieux publics sur le modèle des [[dazibao]]s de la révolution culturelle, servent à dénoncer de manière nominative tel ou tel cadre ou des citoyens ordinaires, y compris sur des aspects de leur vie privée, et ce afin que les {{citation|masses}} puissent {{citation|cingler sans pitié les bureaucrates, les indifférents et tous ceux qui violent les directives du Parti et les lois du pouvoir populaire}} ; les {{citation|coupables}} sont tenus de s'expliquer en public<ref name="Janos"/>{{,}}<ref name="Schreiber">Thomas Schreiber, ''Enver Hoddja : le sultan rouge'', Jean-Claude Lattès, 1994, pages 193-220</ref>{{,}}<ref>Gabriel Jandot, ''L'Albanie d'Enver Hoxha (1944-1985)'', L'Harmattan, 1994, pages 148-149</ref>. |

||

===Un communisme radical et autarcique=== |

===Un communisme radical et autarcique=== |

||

Bien que les influences chinoises soient nombreuses, Hoxha ne se présente pas comme un maoïste à proprement parler. Avant même la rupture avec la Chine, il se montre très critique envers la [[théorie des trois mondes]] de Mao, jugeant que la division entre pays révolutionnaires et pays réactionnaires demeure fondamentale. Il s'oppose également à toute réconciliation avec l'URSS. Alors que la Chine opte pour une position diplomatique plus ouverte vis-à-vis de l'extérieur, Enver Hoxha insiste de plus en plus sur les thèmes de l'[[autarcie]] et de l'[[autosuffisance]], traduits par le slogan {{citation|compter sur nos propres forces}}. Dans les [[années 1970]], alors même que les relations sino-albanaises se dégradent, l'Albanie continue d'adopter des mesures d'inspiration radicale. Les purges régulières visent notamment la jeunesse et l'[[intelligentsia]], Enver Hoxha dénonçant à cette occasion les {{citation|ennemis extérieurs et intérieurs}} de l'Albanie. En [[1975]], une nouvelle campagne est lancée contre le {{citation|bureaucratisme}} des cadres économiques et politiques, via l'adoption de nouvelles mesures : tous les cadres devront participer au travail productif au moins un mois par an, les futurs étudiants devront faire un stage d'un an dans les usines et les campagnes, et la fusion du travail intellectuel et du travail manuel est décrétée à tous les stades de l'enseignement ; la {{citation|libre critique}} est encouragée par l'intermédiaire des {{citation|feuilles-foudres}} ; enfin, des {{citation|équipes de contrôle élues par les travailleurs}} seront chargées d'actions de contrôle et de surveillance. Les deux dernières mesures sont censées permettre aux {{citation|masses}} d'affirmer leur présence dans l'ensemble de la société. Hoxha, qui demeure préoccupé par les risques d'invasion yougoslave, fait couvrir le pays de [[Bunkers d'Albanie|milliers de bunkers]] censés protéger l'Albanie, pays le plus fermé d'Europe, de toute agression extérieure. En [[1981]], Hoxha fait éliminer son successeur potentiel, le premier ministre [[Mehmet Shehu]], ainsi que l'entourage de ce dernier<ref name="Janos"/>{{,}}<ref name="Schreiber"/>. |

Bien que les influences chinoises soient nombreuses, Hoxha ne se présente pas comme un maoïste à proprement parler. Avant même la rupture avec la Chine, il se montre très critique envers la [[théorie des trois mondes]] de Mao, jugeant que la division entre pays révolutionnaires et pays réactionnaires demeure fondamentale. Il s'oppose également à toute réconciliation avec l'URSS. Alors que la Chine opte pour une position diplomatique plus ouverte vis-à-vis de l'extérieur, Enver Hoxha insiste de plus en plus sur les thèmes de l'[[autarcie]] et de l'[[autosuffisance]], traduits par le slogan {{citation|compter sur nos propres forces}}. Dans les [[années 1970]], alors même que les relations sino-albanaises se dégradent, l'Albanie continue d'adopter des mesures d'inspiration radicale. Les purges régulières visent notamment la jeunesse et l'[[intelligentsia]], Enver Hoxha dénonçant à cette occasion les {{citation|ennemis extérieurs et intérieurs}} de l'Albanie. En [[1975]], une nouvelle campagne est lancée contre le {{citation|bureaucratisme}} des cadres économiques et politiques, via l'adoption de nouvelles mesures : tous les cadres devront participer au travail productif au moins un mois par an, les futurs étudiants devront faire un stage d'un an dans les usines et les campagnes, et la fusion du travail intellectuel et du travail manuel est décrétée à tous les stades de l'enseignement ; la {{citation|libre critique}} est encouragée par l'intermédiaire des {{citation|feuilles-foudres}} ; enfin, des {{citation|équipes de contrôle élues par les travailleurs}} seront chargées d'actions de contrôle et de surveillance. Les deux dernières mesures sont censées permettre aux {{citation|masses}} d'affirmer leur présence dans l'ensemble de la société. Hoxha, qui demeure préoccupé par les risques d'invasion yougoslave, fait couvrir le pays de [[Bunkers d'Albanie|milliers de bunkers]] censés protéger l'Albanie, pays le plus fermé d'Europe, de toute agression extérieure. En [[1981]], Hoxha fait éliminer son successeur potentiel, le premier ministre [[Mehmet Shehu]], ainsi que l'entourage de ce dernier<ref name="Janos"/>{{,}}<ref name="Schreiber"/>. |

||

[[File:Bunker Kruja Albania 1.JPG|thumb|L'un des [[Bunkers d'Albanie|170 000 bunkers]] dont l'Albanie a été couverte sous le régime d'Enver Hoxha.]] |

[[File:Bunker Kruja Albania 1.JPG|thumb|L'un des [[Bunkers d'Albanie|170 000 bunkers]] dont l'Albanie a été couverte sous le régime d'Enver Hoxha.]] |

||

En décembre [[1976]], la |

En décembre [[1976]], la république populaire d'Albanie adopte une nouvelle constitution, se rebaptisant pour l'occasion ''[[république populaire socialiste d'Albanie]]''. Le contrôle du [[Parti du travail d'Albanie]] sur la société est encore renforcé ; la constitution réaffirme l'indépendance du pays sur les plans militaire et économique, ainsi que l'[[athéisme]] du régime et la nécessité de développer {{citation|la propagande athée pour inculquer aux hommes la conception matérialiste scientifique du monde}} ; le texte dénonce en outre {{citation|toutes les théories révisionnistes modernes sur le prétendu pluralisme idéologique et sur la prétendue libre circulation des idées réactionnaires}}. Les écrits d'Enver Hoxha dénoncent de manière répétée les {{citation|révisionnistes}}, le {{citation|libéralisme}} et le {{citation|bureaucratisme}}, et exaltent la {{citation|discipline prolétarienne}} et le {{citation|rôle dirigeant du Parti}}. La phrase selon laquelle {{citation|les positions internationales de l'Albanie sont inébranlables et invincibles}} revient régulièrement sous sa plume<ref name="Schreiber"/>. |

||

===Rupture avec la Chine et naissance du courant {{citation|pro-albanais}}=== |

===Rupture avec la Chine et naissance du courant {{citation|pro-albanais}}=== |

||

| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||

===Après la fin du communisme en Albanie=== |

===Après la fin du communisme en Albanie=== |

||

[[Image:Stamp of Albania - 2011 - Colnect 375375 - Toppling of Enver Hoxha statue.jpeg|vignette|Timbre poste albanais de 2011, représentant le [[déboulonnage]] d'une statut d'Enver Hoxha.]] |

|||

Enver Hoxha meurt en [[1985]] ; son successeur, [[Ramiz Alia]], doit abandonner le pouvoir en [[1992]], un an après avoir renoncé officiellement au marxisme-léninisme et rebaptisé le Parti du travail [[Parti socialiste d'Albanie]]. Malgré la fin du communisme en Albanie, l'ancien courant pro-albanais existe toujours et se réunit au sein de la [[Conférence internationale des partis et organisations marxistes-léninistes (Unité et lutte)]]. L'actuel [[Parti communiste d'Albanie (1991)|Parti communiste d'Albanie]], reformé en [[1991]], continue de se réclamer de la pensée d'[[Enver Hoxha]] et de l'ancien régime communiste. Si la plupart des groupes [[stalinisme|staliniens]] {{Incise|ou {{citation|[[néo-stalinisme|néo-staliniens]]}}}} qui forment l'[[extrême gauche]] {{citation|hoxhaïste}} sont de dimension très modeste, certains connaissent de meilleures fortunes politiques. En [[Équateur (pays)|Équateur]], le [[Parti communiste marxiste-léniniste de l'Équateur|Parti communiste marxiste-léniniste]] est le membre dominant d'une coalition électorale, et a un temps participé au gouvernement ; l'un de ses dirigeants, Edgar Isch, a occupé le poste de ministre de l'environnement. En [[Tunisie]], le [[Parti communiste des ouvriers de Tunisie]] (aujourd'hui rebaptisé Parti des travailleurs) a longtemps constitué la principale force d'opposition laïque au régime de [[Zine el-Abidine Ben Ali|Ben Ali]]<ref>[[Christophe Bourseiller]], ''À gauche, toute ! : Trotskistes, néo-staliniens, libertaires, « ultra-gauche », situationnistes, altermondialistes…'', CNRS éditions, 2009, pages 57-61 |

Enver Hoxha meurt en [[1985]] ; son successeur, [[Ramiz Alia]], doit abandonner le pouvoir en [[1992]], un an après avoir renoncé officiellement au marxisme-léninisme et rebaptisé le Parti du travail [[Parti socialiste d'Albanie]]. Malgré la fin du communisme en Albanie, l'ancien courant pro-albanais existe toujours et se réunit au sein de la [[Conférence internationale des partis et organisations marxistes-léninistes (Unité et lutte)]]. L'actuel [[Parti communiste d'Albanie (1991)|Parti communiste d'Albanie]], reformé en [[1991]], continue de se réclamer de la pensée d'[[Enver Hoxha]] et de l'ancien régime communiste. Si la plupart des groupes [[stalinisme|staliniens]] {{Incise|ou {{citation|[[néo-stalinisme|néo-staliniens]]}}}} qui forment l'[[extrême gauche]] {{citation|hoxhaïste}} sont de dimension très modeste, certains connaissent de meilleures fortunes politiques. En [[Équateur (pays)|Équateur]], le [[Parti communiste marxiste-léniniste de l'Équateur|Parti communiste marxiste-léniniste]] est le membre dominant d'une coalition électorale, et a un temps participé au gouvernement ; l'un de ses dirigeants, Edgar Isch, a occupé le poste de ministre de l'environnement. En [[Tunisie]], le [[Parti communiste des ouvriers de Tunisie]] (aujourd'hui rebaptisé Parti des travailleurs) a longtemps constitué la principale force d'opposition laïque au régime de [[Zine el-Abidine Ben Ali|Ben Ali]]<ref>[[Christophe Bourseiller]], ''À gauche, toute ! : Trotskistes, néo-staliniens, libertaires, « ultra-gauche », situationnistes, altermondialistes…'', CNRS éditions, 2009, pages 57-61</ref>. |

||

==Voir aussi== |

==Voir aussi== |

||

{{Autres projets|wiktionary=hoxhaïsme}} |

|||

* [[République populaire socialiste d'Albanie]] |

* [[République populaire socialiste d'Albanie]] |

||

* [[Histoire de l'Albanie]] |

* [[Histoire de l'Albanie]] |

||

| Ligne 33 : | Ligne 35 : | ||

* [[Maoisme]] |

* [[Maoisme]] |

||

* [[Marxisme-léninisme]] |

* [[Marxisme-léninisme]] |

||

*[[Anti-révisionnisme]] |

* [[Anti-révisionnisme]] |

||

*[[Conférence internationale des partis et organisations marxistes-léninistes (Unité et lutte)]] |

* [[Conférence internationale des partis et organisations marxistes-léninistes (Unité et lutte)]] |

||

* [[Néo-stalinisme]] |

* [[Néo-stalinisme]] |

||

* [[Athéisme marxiste-léniniste]] |

* [[Athéisme marxiste-léniniste]] |

||

| Ligne 40 : | Ligne 42 : | ||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

<references /> |

<references /> |

||

{{Palette|Maoïsme}} |

{{Palette|Maoïsme}} |

||

{{Portail|Communisme|Albanie|Politique}} |

{{Portail|Communisme|Albanie|Politique|marxisme|guerre froide}} |

||

[[Catégorie:Idéologie communiste]] |

[[Catégorie:Idéologie communiste]] |

||

[[Catégorie:Extrême gauche]] |

[[Catégorie:Extrême gauche]] |

||

Dernière version du 26 août 2023 à 11:34

Le surnom d'« hoxhaïsme »[1], également orthographié hodjaïsme, est parfois donné à la ligne politique « anti-révisionniste » — c'est-à-dire, marxiste-léniniste de stricte obédience — suivie en république populaire socialiste d'Albanie par le dirigeant communiste Enver Hoxha et par son parti, le Parti du travail d'Albanie. Le régime de Hoxha se distinguait par son interprétation rigide du marxisme-léninisme dans sa version stalinienne, par sa fermeture au monde extérieur, et par le culte de la personnalité autour du dirigeant. Le terme hoxhaïsme n'a pas de caractère officiel et n'a été employé que par des observateurs extérieurs au régime communiste albanais, qui revendiquait simplement la qualité de marxiste-léniniste. Par extension, le mot peut désigner les groupes favorables au régime de Hoxha, qui ont été également désignés, de manière globale, sous le nom de courant pro-albanais.

Historique[modifier | modifier le code]

L'Albanie de Hoxha, du stalinisme aux influences maoïstes[modifier | modifier le code]

Le régime communiste albanais se signale d'emblée par la pratique régulière de purges politiques. Si l'Albanie est au départ une proche alliée de la Yougoslavie de Tito, la rupture Tito-Staline donne à Hoxha l'occasion d'affermir son contrôle sur le pays et de rompre avec son « protecteur » yougoslave. Hoxha s'aligne sur Staline et en profite pour éliminer son principal rival, le ministre de la défense Koçi Xoxe, accusé de « titisme ». Au début des années 1960, l'Albanie communiste rompt avec l'URSS, refusant toute forme de déstalinisation ; le pays, dernier régime communiste est-européen à conserver des références ouvertement staliniennes, s'aligne alors sur la république populaire de Chine, où Mao se refuse à toute révision idéologique[2],[3],[4],[5].

La politique suivie par Enver Hoxha mêle des influences staliniennes et maoïstes, combinant des influences staliniennes de stricte obédience à une méfiance envers la bureaucratie, dont Hoxha souhaite contenir le pouvoir en réalisant des purges à intervalle régulier. L'Albanie s'emploie, à partir de la fin des années 1960, à rivaliser avec le radicalisme de la révolution culturelle chinoise, notamment en imposant l'athéisme : en 1967, l'Albanie est proclamée « premier État athée du monde » et toute pratique religieuse est interdite. Des affiches, appelées « feuilles-foudres » et placardées dans les lieux publics sur le modèle des dazibaos de la révolution culturelle, servent à dénoncer de manière nominative tel ou tel cadre ou des citoyens ordinaires, y compris sur des aspects de leur vie privée, et ce afin que les « masses » puissent « cingler sans pitié les bureaucrates, les indifférents et tous ceux qui violent les directives du Parti et les lois du pouvoir populaire » ; les « coupables » sont tenus de s'expliquer en public[1],[6],[7].

Un communisme radical et autarcique[modifier | modifier le code]

Bien que les influences chinoises soient nombreuses, Hoxha ne se présente pas comme un maoïste à proprement parler. Avant même la rupture avec la Chine, il se montre très critique envers la théorie des trois mondes de Mao, jugeant que la division entre pays révolutionnaires et pays réactionnaires demeure fondamentale. Il s'oppose également à toute réconciliation avec l'URSS. Alors que la Chine opte pour une position diplomatique plus ouverte vis-à-vis de l'extérieur, Enver Hoxha insiste de plus en plus sur les thèmes de l'autarcie et de l'autosuffisance, traduits par le slogan « compter sur nos propres forces ». Dans les années 1970, alors même que les relations sino-albanaises se dégradent, l'Albanie continue d'adopter des mesures d'inspiration radicale. Les purges régulières visent notamment la jeunesse et l'intelligentsia, Enver Hoxha dénonçant à cette occasion les « ennemis extérieurs et intérieurs » de l'Albanie. En 1975, une nouvelle campagne est lancée contre le « bureaucratisme » des cadres économiques et politiques, via l'adoption de nouvelles mesures : tous les cadres devront participer au travail productif au moins un mois par an, les futurs étudiants devront faire un stage d'un an dans les usines et les campagnes, et la fusion du travail intellectuel et du travail manuel est décrétée à tous les stades de l'enseignement ; la « libre critique » est encouragée par l'intermédiaire des « feuilles-foudres » ; enfin, des « équipes de contrôle élues par les travailleurs » seront chargées d'actions de contrôle et de surveillance. Les deux dernières mesures sont censées permettre aux « masses » d'affirmer leur présence dans l'ensemble de la société. Hoxha, qui demeure préoccupé par les risques d'invasion yougoslave, fait couvrir le pays de milliers de bunkers censés protéger l'Albanie, pays le plus fermé d'Europe, de toute agression extérieure. En 1981, Hoxha fait éliminer son successeur potentiel, le premier ministre Mehmet Shehu, ainsi que l'entourage de ce dernier[1],[6].

En décembre 1976, la république populaire d'Albanie adopte une nouvelle constitution, se rebaptisant pour l'occasion république populaire socialiste d'Albanie. Le contrôle du Parti du travail d'Albanie sur la société est encore renforcé ; la constitution réaffirme l'indépendance du pays sur les plans militaire et économique, ainsi que l'athéisme du régime et la nécessité de développer « la propagande athée pour inculquer aux hommes la conception matérialiste scientifique du monde » ; le texte dénonce en outre « toutes les théories révisionnistes modernes sur le prétendu pluralisme idéologique et sur la prétendue libre circulation des idées réactionnaires ». Les écrits d'Enver Hoxha dénoncent de manière répétée les « révisionnistes », le « libéralisme » et le « bureaucratisme », et exaltent la « discipline prolétarienne » et le « rôle dirigeant du Parti ». La phrase selon laquelle « les positions internationales de l'Albanie sont inébranlables et invincibles » revient régulièrement sous sa plume[6].

Rupture avec la Chine et naissance du courant « pro-albanais »[modifier | modifier le code]

À la fin des années 1970, après la mort de Mao et la défaite de la bande des quatre, les relations sino-albanaises se dégradent encore. Les deux régimes polémiquent par groupuscules interposés. En août 1977, la visite à Pékin de Tito, ennemi traditionnel d'Enver Hoxha, soulève l'indignation de l'Albanie, sans que les ponts avec la Chine ne soient encore rompus[6].

L'année suivante, alors que la Chine abandonne l'orthodoxie maoïste, l'Albanie rompt avec la Chine et fait le choix de l'isolement. Des groupes maoïstes, qui s'opposent à l'évolution de la Chine, forment alors un courant « pro-albanais », soutenu par le gouvernement de Tirana. En Europe, le Parti communiste d'Allemagne/Marxistes-léninistes, le Parti communiste d'Espagne (marxiste-léniniste) ou le Parti communiste d'Italie (marxiste-léniniste) comptent parmi les groupes « pro-albanais » les plus connus[8]. Les différents groupes pro-chinois fondés sous l'impulsion du militant d'origine indienne Hardial Bains choisissent un positionnement pro-albanais : c'est le cas en Amérique du Nord, du Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste), principal groupe fondé par Bains, et au Royaume-Uni du Parti communiste révolutionnaire de Grande-Bretagne (Marxiste-léniniste). En Espagne, la ligne pro-albanaise est représentée par le Parti communiste d'Espagne (marxiste-léniniste), ancienne scission pro-chinoise du Parti communiste d'Espagne. On trouve également des groupes pro-albanais dans le tiers-monde, à l'exemple du Parti communiste du Togo, fondé en 1980. En France, plusieurs groupes pro-albanais apparaissent dès 1977 : Combat prolétarien, Combat communiste marxiste-léniniste, En avant prolétaires, Groupe Zimmerwald, Organisation communiste marxiste-léniniste Eugène-Varlin, Organisation communiste Babouchkine; Organisation communiste prolétarienne ou Organisation pour la reconstruction du Parti communiste de France (ORPCF). En 1979, la fusion de l'ORPCF avec Combat prolétarien aboutit à la création du Parti communiste des ouvriers de France (PCOF), qui demeure l'une des rares organisations politiques « pro-albanaises » en France.

Après la fin du communisme en Albanie[modifier | modifier le code]

Enver Hoxha meurt en 1985 ; son successeur, Ramiz Alia, doit abandonner le pouvoir en 1992, un an après avoir renoncé officiellement au marxisme-léninisme et rebaptisé le Parti du travail Parti socialiste d'Albanie. Malgré la fin du communisme en Albanie, l'ancien courant pro-albanais existe toujours et se réunit au sein de la Conférence internationale des partis et organisations marxistes-léninistes (Unité et lutte). L'actuel Parti communiste d'Albanie, reformé en 1991, continue de se réclamer de la pensée d'Enver Hoxha et de l'ancien régime communiste. Si la plupart des groupes staliniens — ou « néo-staliniens » — qui forment l'extrême gauche « hoxhaïste » sont de dimension très modeste, certains connaissent de meilleures fortunes politiques. En Équateur, le Parti communiste marxiste-léniniste est le membre dominant d'une coalition électorale, et a un temps participé au gouvernement ; l'un de ses dirigeants, Edgar Isch, a occupé le poste de ministre de l'environnement. En Tunisie, le Parti communiste des ouvriers de Tunisie (aujourd'hui rebaptisé Parti des travailleurs) a longtemps constitué la principale force d'opposition laïque au régime de Ben Ali[9].

Voir aussi[modifier | modifier le code]

- République populaire socialiste d'Albanie

- Histoire de l'Albanie

- Rupture sino-albanaise

- Histoire du communisme

- Léninisme

- Stalinisme

- Maoisme

- Marxisme-léninisme

- Anti-révisionnisme

- Conférence internationale des partis et organisations marxistes-léninistes (Unité et lutte)

- Néo-stalinisme

- Athéisme marxiste-léniniste

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Andrew C. Janos, East Central Europe in the Modern World The Politics of the Borderlands from Pre- to Postcommunism, Stanford University Press, 2000, pages 283-284

- Bernard Féron, « Soutenue par Pékin la petite Albanie n'hésite pas à défier l'Union soviétique », sur Le Monde diplomatique, (consulté le )

- « Un réquisitoire contre M. Hodja », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Pékin continue de manifester sa sympathie à Tirana », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Rupture entre Moscou et Tirana », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Thomas Schreiber, Enver Hoddja : le sultan rouge, Jean-Claude Lattès, 1994, pages 193-220

- Gabriel Jandot, L'Albanie d'Enver Hoxha (1944-1985), L'Harmattan, 1994, pages 148-149

- Christophe Bourseiller, L'Extrêmisme : enquête sur une grande peur contemporaine, CNRS éditions, 2012

- Christophe Bourseiller, À gauche, toute ! : Trotskistes, néo-staliniens, libertaires, « ultra-gauche », situationnistes, altermondialistes…, CNRS éditions, 2009, pages 57-61