« Neuroesthétique » : différence entre les versions

m Mise en forme |

m Bot: corrections syntaxiques (classe CSS du tableau) |

||

| (29 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

| ⚫ | |||

{{ébauche|philosophie|neurologie}} |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

|bgcolor="#ffaabb" width="20"| |

|bgcolor="#ffaabb" width="20"| |

||

|Aire motrice primaire |

|Aire motrice primaire |

||

| Ligne 21 : | Ligne 20 : | ||

|} |

|} |

||

]] |

]] |

||

'''La neuroesthétique ou neuro-esthétique''' est une sous-discipline (ou une école) d'[[esthétique]] empirique. Cette discipline vise à l'étude des perceptions esthétiques de l'art et de la musique, par une approche scientifique. La neuroesthétique utilise notamment les techniques issues des [[neurosciences]] pour expérimenter et expliquer les expériences esthétiques au niveau neurologique. |

'''La neuroesthétique ou neuro-esthétique''' est une sous-discipline (ou une école) d'[[esthétique]] empirique. Cette discipline vise à l'étude des perceptions esthétiques de l'art et de la musique, par une approche scientifique. La neuroesthétique utilise notamment les techniques issues des [[neurosciences]] pour expérimenter et expliquer les expériences esthétiques au niveau neurologique. La neuroesthétique est un terme inventé par Semir Zeki en 1999<ref>{{Article |prénom1=Paul |nom1=Tibbets |titre=Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain. Semir Zeki |périodique=The Quarterly Review of Biology |volume=76 |numéro=3 |date=2001-09-01 |issn=0033-5770 |doi=10.1086/394088 |lire en ligne=https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/394088 |consulté le=2021-08-23 |pages=389–390 }}</ref> et a reçu sa définition formelle en 2002 comme l'étude scientifique des bases neuronales pour la contemplation et la création d'une œuvre d'art<ref>{{Article |prénom1=Suzanne |nom1=Nalbantian |titre=Neuroaesthetics: neuroscientific theory and illustration from the arts |périodique=Interdisciplinary Science Reviews |volume=33 |numéro=4 |date=2008-12-01 |issn=0308-0188 |doi=10.1179/174327908X392906 |lire en ligne=https://doi.org/10.1179/174327908X392906 |consulté le=2021-08-23 |pages=357–368 }}</ref>. |

||

Selon Yannick Bressan : {{cita|Dans une acception scientifique, la neuroesthétique est une branche des neurosciences cognitives étudiant précisément les voies neuropsychologiques de la création artistique. Elle permet de mieux comprendre les ressorts de la création mais aussi de son élaboration psychique et de la nécessité d'engagement de l'artiste, de l'''adhésion émergentiste'' (PAEm) du spectateur et du rôle de l'artiste avant, pendant et après l'acte créateur}}. |

Selon Yannick Bressan : {{cita|Dans une acception scientifique, la neuroesthétique est une branche des neurosciences cognitives étudiant précisément les voies neuropsychologiques de la création artistique. Elle permet de mieux comprendre les ressorts de la création mais aussi de son élaboration psychique et de la nécessité d'engagement de l'artiste, de l'''adhésion émergentiste'' (PAEm) du spectateur et du rôle de l'artiste avant, pendant et après l'acte créateur}}. |

||

Les pionniers de cette approche sont : Maurice Griveau, Semir Zeki, [[Vilayanur S. Ramachandran]], Yannick Bressan. |

Les pionniers de cette approche sont : Maurice Griveau, {{lien|Semir Zeki}}, [[Vilayanur S. Ramachandran]], Yannick Bressan. |

||

== Résumé == |

|||

Il est soutenu que l'esthétique visuelle, à savoir la capacité d'attribuer différents degrés de beauté à certaines formes, couleurs ou mouvements, est un trait humain acquis après la divergence des lignées humaines et d'autres singes<ref>{{Article |prénom1=Camilo J. |nom1=Cela-Conde |prénom2=Gisèle |nom2=Marty |prénom3=Fernando |nom3=Maestú |prénom4=Tomás |nom4=Ortiz |titre=Activation of the prefrontal cortex in the human visual aesthetic perception |périodique=Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America |volume=101 |numéro=16 |date=2004-04-20 |issn=0027-8424 |pmid=15079079 |pmcid=PMC395967 |doi=10.1073/pnas.0401427101 |lire en ligne=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC395967/ |consulté le=2021-08-23 |pages=6321–6325 }}</ref>, faisant de l'expérience de la beauté un élément déterminant, caractéristique de l'humanité<ref>{{Article |langue=en |prénom1=Helmut |nom1=Leder |titre=Next steps in neuroaesthetics: Which processes and processing stages to study? |périodique=Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts |volume=7 |numéro=1 |date=2013-02 |issn=1931-390X |issn2=1931-3896 |doi=10.1037/a0031585 |lire en ligne=http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/a0031585 |consulté le=2021-08-23 |pages=27–37 }}</ref>. |

|||

Une question centrale pour le domaine est de savoir si les préférences artistiques ou esthétiques sont guidées par un ensemble de lois ou de principes scientifiques. De plus, la justification évolutive de la formation et les caractéristiques de ces principes sont recherchées. On pense que l'identification des circuits cérébraux impliqués dans les jugements esthétiques (par exemple, en utilisant l'imagerie cérébrale) peut aider à identifier l'origine de ces réponses<ref>{{Lien web |titre=Wayback Machine |url=https://web.archive.org/web/20120302011954/http://www.imprint.co.uk/rama/art.pdf |site=web.archive.org |date=2012-03-02 |consulté le=2021-08-23}}</ref>. |

|||

== Approches d'étude == |

|||

Les chercheurs qui ont été éminents dans le domaine combinent les principes de la psychologie perceptive, de la biologie évolutive, des déficits neurologiques et de l'anatomie fonctionnelle du cerveau afin d'aborder le sens évolutif de la beauté qui peut être l'essence de l'art<ref>{{Article |langue=en |prénom1=Christopher W. |nom1=Tyler |titre=Is Art Lawful? |périodique=Science |volume=285 |numéro=5428 |date=1999-07-30 |issn=0036-8075 |issn2=1095-9203 |pmid=10454922 |doi=10.1126/science.285.5428.673 |lire en ligne=https://science.sciencemag.org/content/285/5428/673 |consulté le=2021-08-23 |pages=673–674 }}</ref>. On estime que les neurosciences sont une voie très prometteuse pour la recherche de l'évaluation quantifiée de l'art<ref>{{Article |langue=en |prénom1=Alkım Almıla Akdağ |nom1=Salah |prénom2=Albert Ali |nom2=Salah |titre=Technoscience Art: A Bridge between Neuroesthetics and Art History? |périodique=Review of General Psychology |volume=12 |numéro=2 |date=2008-06-01 |issn=1089-2680 |doi=10.1037/1089-2680.12.2.147 |lire en ligne=https://doi.org/10.1037/1089-2680.12.2.147 |consulté le=2021-08-23 |pages=147–158 }}</ref>. Dans le but de découvrir des règles générales sur l'esthétique, une approche est l'observation de sujets regardant l'art et l'exploration de la mécanique de la vision. Il est proposé que les sensations agréables soient dérivées de l'activation répétée des neurones due à des stimuli visuels primitifs tels que les lignes horizontales et verticales. En plus de la génération de théories pour expliquer cela, comme l'ensemble de lois de Ramachandran, il est important d'utiliser les neurosciences pour déterminer et comprendre les mécanismes neurologiques impliqués. |

|||

Les approches neuroesthétiques peuvent être descriptives ou expérimentales<ref>{{Ouvrage|prénom1=Anjan|nom1=Internet Archive|titre=The aesthetic brain : how we evolved to desire beauty and enjoy art|éditeur=New York, NY : Oxford University Press|date=2014|isbn=978-0-19-981180-9|isbn2=978-0-19-026201-3|lire en ligne=http://archive.org/details/aestheticbrainho0000chat|consulté le=2021-08-23}}</ref>. |

|||

Le plaisir esthétique des individus peut être étudié à l'aide d'expériences d'imagerie cérébrale. Lorsque les sujets sont confrontés à des images d'un niveau d'esthétique particulier, les zones cérébrales spécifiques qui sont activées peuvent être identifiées. Il est avancé que le sens de la beauté et du jugement esthétique présuppose un changement dans l'activation du système de récompense du cerveau. Le neurologue [[Pierre Lemarquis]], écrit que quand on écoute une musique qui nous plaît, notre cerveau sécrète des [[neurotransmetteur]]s (la [[dopamine]], la [[morphine]] endogène et la [[sérotonine]]) qui activent le circuit du plaisir et de la récompense exactement comme dans la prise de drogues<ref>{{Lien web |langue=fr |titre="Portrait du cerveau en artiste" de Pierre Lemarquis chez Odile Jacob (Paris, France) |url=https://www.20minutes.fr/livres/1051322-20120924-portrait-cerveau-artiste-pierre-lemarquis-chez-odile-jacob-paris-france |site=www.20minutes.fr |consulté le=2021-08-23}}</ref>. |

|||

En 2004, [[Helmut Leder]], a développé un vaste programme de recherche sur la psychologie de l'esthétique et des arts. Ce programme a été présenté comme un modèle cognitif d'appréciation de l'art dans un article publié dans le British Journal of Psychology. Ce modèle a servi à encadrer de nombreuses études sur les fondements cognitifs de l'art<ref>{{Article |langue=en |prénom1=Helmut |nom1=Leder |prénom2=Benno |nom2=Belke |prénom3=Andries |nom3=Oeberst |prénom4=Dorothee |nom4=Augustin |titre=A model of aesthetic appreciation and aesthetic judgments |périodique=British Journal of Psychology |volume=95 |numéro=4 |date=2004 |issn=2044-8295 |doi=10.1348/0007126042369811 |lire en ligne=https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1348/0007126042369811 |consulté le=2021-08-23 |pages=489–508 }}</ref>. |

|||

== Les lois du cerveau visuel de Semir Zeki == |

|||

Semir Zeki, professeur de neuroesthétique à l'University College of London, considère l'art comme un exemple de la variabilité du cerveau<ref>{{Article |langue=en |prénom1=Semir |nom1=Zeki |titre=Artistic Creativity and the Brain |périodique=Science |volume=293 |numéro=5527 |date=2001-07-06 |issn=0036-8075 |issn2=1095-9203 |pmid=11441167 |doi=10.1126/science.1062331 |lire en ligne=https://science.sciencemag.org/content/293/5527/51 |consulté le=2021-08-23 |pages=51–52 }}</ref>. |

|||

Ainsi, une approche neurologique de la source de cette variabilité peut expliquer des expériences subjectives particulières ainsi que les gammes de capacités pour créer et expérimenter l'art. Zeki théorise que les artistes utilisent inconsciemment des techniques pour créer un art visuel afin d'étudier le cerveau. Zeki suggère que |

|||

{{cita|... l'artiste est en quelque sorte un neuroscientifique, explorant les potentiels et les capacités du cerveau, mais avec des outils différents. Comment de telles créations peuvent susciter des expériences esthétiques ne peut être pleinement comprise qu'en termes neuronaux. Une telle compréhension est maintenant bien comprise, à notre portée}}. |

|||

Il propose deux lois suprêmes du cerveau visuel : la constance et l'abstraction. |

|||

=== Constance === |

|||

Malgré les changements qui se produisent lors du traitement des stimuli visuels (distance, angle de vue, éclairage, etc.), le cerveau a la capacité unique de conserver la connaissance des propriétés constantes et essentielles d'un objet et d'éliminer les propriétés dynamiques non pertinentes. Cela s'applique non seulement à la capacité, par exemple, de toujours voir une banane comme étant de couleur jaune, mais aussi à la reconnaissance de visages sous différents angles. |

|||

Comparativement, une œuvre d'art capture l'essence d'un objet. La création de l'art elle-même peut être modelée sur cette fonction neuronale primitive. Le processus de peinture, par exemple, consiste à distiller un objet pour le représenter tel qu'il est réellement, ce qui diffère de la façon dont les yeux le voient. Zeki a également essayé de représenter l'idéal platonicien et le concept hégélien à travers l'énoncé : les formes n'ont pas d'existence sans cerveau et sans capacité de mémoire stockée, faisant référence à la façon dont des artistes tels que [[Claude Monet|Monet]] pouvaient peindre sans savoir ce que sont les objets afin de capturer leur vraie forme. |

|||

=== Abstraction === |

|||

Ce processus fait référence à la coordination hiérarchique où une représentation générale peut être appliquée à de nombreux détails, permettant au cerveau de traiter efficacement les stimuli visuels. La capacité d'abstraction peut avoir évolué comme une nécessité en raison des limitations de la mémoire. D'une certaine manière, l'art extériorise les fonctions d'abstraction dans le cerveau. Le processus d'abstraction est inconnu de la [[neurobiologie]] cognitive. Cependant, Zeki propose une question intéressante de savoir s'il existe une différence significative dans le schéma de l'activité cérébrale lors de la visualisation de l'art abstrait par opposition à l'art figuratif. |

|||

Aussi, il est attesté selon les recherches du prix Nobel de médecine [[Eric Kandel|Éric Kandel]] que l’art abstrait force l’activité cognitive de l’observateur, plus que l’art figuratif<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Réconcilier l’art et la science |url=https://plus.lapresse.ca/screens/fbe17775-ac6b-44f1-8115-1fc42ab325df__7C___0.html |site=La Presse+ |date=2017-12-11 |consulté le=2021-08-23}}</ref>. |

|||

[[Henri Matisse]] a écrit que le rôle de la peinture est de donner ce que la photo ne pouvait pas rendre, et la science le confirme. |

|||

== L’utilisation des neurosciences pour élargir le champ de l’art == |

|||

Depuis 2005, la notion de pont entre la science du cerveau et les arts visuels est devenue un domaine d'intérêt international croissant. Afin d’utiliser les neurosciences pour élargir pleinement le champ de l’art, nous devons au préalable intégrer qu’il faut produire de l’empathie à travers les œuvres d’art afin de valoriser l’activité cognitive de l’observateur. Une œuvre d’art force l’activité du regardeur, elle induit à une élaboration mentale. L’activité cognitive est ce qui permet aux neurones de moduler, notre activité cérébrale développe notre cerveau. Aussi l’art, comme écrit précédemment, active des systèmes de récompenses dans notre cerveau qui vont participer au bien-être et au développement de l’observateur. |

|||

Des artistes contemporains comme [[Guillaume Bottazzi]], pionnier de l'approche neuroesthétique<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Que faire ce week-end ? |url=https://www.lesechos.fr/weekend/livres-expositions/que-faire-ce-week-end-1315001 |site=Les Echos |date=2021-05-14 |consulté le=2021-08-23}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=fr-FR |prénom=Laura |nom=LALARDIE |titre=Guillaume Bottazzi , artiste peintre |url=https://fsu.fr/guillaume-bottazzi-artiste-peintre/ |site=Fédération Syndicale Unitaire |date=2021-06-08 |consulté le=2021-08-23}}</ref> et Mark Stephen Smith (William Campbell Gallery, États-Unis), ont développé de vastes corpus de travail utilisant la convergence de la science du cerveau et de la peinture, explorant les analogies visuelles fondamentales entre la fonction neuronale et son déploiement dans l'art abstrait. |

|||

La dernière décennie a également vu une croissance correspondante de l'esthétique de la musique étudiée à partir d'approches neuroscientifiques. D’après une expérience du neuroscientifique [[Oliver Sacks]] intitulé « Music and the brain »<ref>{{Article |prénom1=Dong Soo |nom1=Kim |prénom2=Yoon Ghil |nom2=Park |prénom3=Jung Hwa |nom3=Choi |prénom4=Sang-Hee |nom4=Im |titre=Effects of Music Therapy on Mood in Stroke Patients |périodique=Yonsei Medical Journal |volume=52 |numéro=6 |date=2011-11-01 |issn=0513-5796 |pmid=22028163 |pmcid=3220261 |doi=10.3349/ymj.2011.52.6.977 |lire en ligne=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3220261/ |consulté le=2021-08-23 |pages=977–981 }}</ref>, si une œuvre d’art ne produit pas d’empathie chez l’observateur, elle créer très peu d’activité. Les neurosciences permettent de mesurer nos flux qui prouvent que l’art développe notre potentiel à penser, mais aussi contribue à se sentir bien, à se développer et à s’élever. [[Vassily Kandinsky|Kandinsky]] a écrit que l’art permettait de s’élever spirituellement et c’est aujourd’hui un fait qui se mesure. |

|||

== Notes et références == |

|||

{{Traduction/Référence|en|Neuroesthetics|1039155244}} |

|||

{{Références}} |

|||

== Voir aussi == |

== Voir aussi == |

||

=== Bibliographie === |

=== Bibliographie === |

||

{{Conventions bibliographiques|date=août 2021}} |

|||

*Yannick Bressan |

* {{Ouvrage|auteur=Yannick Bressan|titre=La particule fondamentale de l’Être – Neuropsychologie, dissonances, radicalismes et adhésion émergentiste|éditeur=MJW Éditions|date=2019}}. |

||

*Helmut Leder |

* {{ouvrage |auteur1=[[Helmut Leder]] |auteur2= Marcos Nadal |langue=en |titre=Curved art in the real world: A psychological look at the art of [[Guillaume Bottazzi]] |présentation en ligne= https://ucris.univie.ac.at/portal/de/publications/curved-art-in-the-real-world-a-psychological-look-at-the-art-of-guillaume-bottazzi(87423f02-d3c0-4c81-9768-f9e9197de77e).html |éditeur=Universität Wien, Institut für Psychologie der Kognition, Emotion und Methoden (Université de Vienne, Institut de psychologie de la cognition, des émotions et des méthodes) |date= mars 2017}}. |

||

*Kapoula Zoi |

* {{Ouvrage|auteur=Kapoula Zoi|auteur2=Vernet Marine|titre=Aesthetics and Neuroscience. Scientific and Artistic Perspectives|éditeur=Springer|date=décembre 2016}}. |

||

*[[ |

*[[Helmut Leder]] & Marcos Nadal. ''Ten years of a model of aesthetic appreciation and aesthetic judgments: The aesthetic episode – Developments and challenges in empirical aesthetics''. ''British Journal of Psychology''. 443-464. DOI: 10.1111/bjop.1208, mars 2014 |

||

* Philip Ball |

* {{Ouvrage|auteur=Philip Ball|date=mars 2013|titre=Neuroaesthetics is killing your soul}}. |

||

*Yannick Bressan |

* {{Ouvrage|auteur=Yannick Bressan|titre=Le théâtral comme lieu d'expérience des neurosciences cognitives. A la recherche du principe d'adhésion|éditeur=L'Harmattan|date=2013}}. |

||

* Clelia Falletti, Gabriele Sofia (a cura di), |

* Clelia Falletti, Gabriele Sofia (a cura di), ''Prospettive su teatro e neuroscienze. Dialoghi e sperimentazioni, ''Roma, Bulzoni, 2012. |

||

* Jacques Morizot |

* {{Ouvrage|auteur=Jacques Morizot|url=http://www.imera.fr/images/stories/PDF/colloque22_jmorizot.pdf|titre=Ce que la philosophie attend des neurosciences au sujet de l’esthétique}}. |

||

* Article de MyScienceWork, « [http://www.mysciencework.com/fr/MyScienceNews/9878/neuroesthetique-beaute-et-cerveau Neuroesthétique, beauté et cerveauLes recherches sur l'étude neuronale de la beauté font débat] » |

* Article de MyScienceWork, « [http://www.mysciencework.com/fr/MyScienceNews/9878/neuroesthetique-beaute-et-cerveau Neuroesthétique, beauté et cerveauLes recherches sur l'étude neuronale de la beauté font débat] » |

||

* Ulrich Kirk, 2008 « |

* Ulrich Kirk, 2008 « The Neural Basis of Object-Context Relationships on Aesthetic Judgment » sur MyScienceWork |

||

* Kawabata, H and Zeki, S. Neural correlates of beauty. |

* Kawabata, H and Zeki, S. Neural correlates of beauty. ''J Neurophysiol.'' 91:1699-705 (2004) |

||

* Ishizu, T and Zeki, S. (2011). Toward a brain-based theory of beauty. |

* Ishizu, T and Zeki, S. (2011). Toward a brain-based theory of beauty. ''PLoS One'' 6 (7) e21852 |

||

* Emir Zeki |

* {{Ouvrage|auteur=Emir Zeki|titre=Statement on neuroesthetics}}. |

||

* Ramachandran, V. S. & Hirstein, W. (1999). « |

* Ramachandran, V. S. & Hirstein, W. (1999). « The Science of Art : A Neurological Theory of Aesthetic Experience », ''Journal of Consciousness Studies'', vol. 6. |

||

=== Articles connexes === |

=== Articles connexes === |

||

Dernière version du 7 août 2023 à 13:35

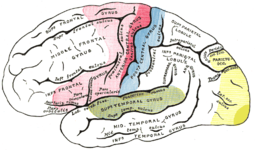

| Aire motrice primaire | |

| Aire motrice supplémentaire préfrontale | |

| Aire sensorielle primaire | |

| Aire d'association sensorielle | |

| Aire auditive primaire | |

| Aire visuelle primaire |

La neuroesthétique ou neuro-esthétique est une sous-discipline (ou une école) d'esthétique empirique. Cette discipline vise à l'étude des perceptions esthétiques de l'art et de la musique, par une approche scientifique. La neuroesthétique utilise notamment les techniques issues des neurosciences pour expérimenter et expliquer les expériences esthétiques au niveau neurologique. La neuroesthétique est un terme inventé par Semir Zeki en 1999[1] et a reçu sa définition formelle en 2002 comme l'étude scientifique des bases neuronales pour la contemplation et la création d'une œuvre d'art[2].

Selon Yannick Bressan : « Dans une acception scientifique, la neuroesthétique est une branche des neurosciences cognitives étudiant précisément les voies neuropsychologiques de la création artistique. Elle permet de mieux comprendre les ressorts de la création mais aussi de son élaboration psychique et de la nécessité d'engagement de l'artiste, de l'adhésion émergentiste (PAEm) du spectateur et du rôle de l'artiste avant, pendant et après l'acte créateur ».

Les pionniers de cette approche sont : Maurice Griveau, Semir Zeki (en), Vilayanur S. Ramachandran, Yannick Bressan.

Résumé[modifier | modifier le code]

Il est soutenu que l'esthétique visuelle, à savoir la capacité d'attribuer différents degrés de beauté à certaines formes, couleurs ou mouvements, est un trait humain acquis après la divergence des lignées humaines et d'autres singes[3], faisant de l'expérience de la beauté un élément déterminant, caractéristique de l'humanité[4].

Une question centrale pour le domaine est de savoir si les préférences artistiques ou esthétiques sont guidées par un ensemble de lois ou de principes scientifiques. De plus, la justification évolutive de la formation et les caractéristiques de ces principes sont recherchées. On pense que l'identification des circuits cérébraux impliqués dans les jugements esthétiques (par exemple, en utilisant l'imagerie cérébrale) peut aider à identifier l'origine de ces réponses[5].

Approches d'étude[modifier | modifier le code]

Les chercheurs qui ont été éminents dans le domaine combinent les principes de la psychologie perceptive, de la biologie évolutive, des déficits neurologiques et de l'anatomie fonctionnelle du cerveau afin d'aborder le sens évolutif de la beauté qui peut être l'essence de l'art[6]. On estime que les neurosciences sont une voie très prometteuse pour la recherche de l'évaluation quantifiée de l'art[7]. Dans le but de découvrir des règles générales sur l'esthétique, une approche est l'observation de sujets regardant l'art et l'exploration de la mécanique de la vision. Il est proposé que les sensations agréables soient dérivées de l'activation répétée des neurones due à des stimuli visuels primitifs tels que les lignes horizontales et verticales. En plus de la génération de théories pour expliquer cela, comme l'ensemble de lois de Ramachandran, il est important d'utiliser les neurosciences pour déterminer et comprendre les mécanismes neurologiques impliqués.

Les approches neuroesthétiques peuvent être descriptives ou expérimentales[8].

Le plaisir esthétique des individus peut être étudié à l'aide d'expériences d'imagerie cérébrale. Lorsque les sujets sont confrontés à des images d'un niveau d'esthétique particulier, les zones cérébrales spécifiques qui sont activées peuvent être identifiées. Il est avancé que le sens de la beauté et du jugement esthétique présuppose un changement dans l'activation du système de récompense du cerveau. Le neurologue Pierre Lemarquis, écrit que quand on écoute une musique qui nous plaît, notre cerveau sécrète des neurotransmetteurs (la dopamine, la morphine endogène et la sérotonine) qui activent le circuit du plaisir et de la récompense exactement comme dans la prise de drogues[9].

En 2004, Helmut Leder, a développé un vaste programme de recherche sur la psychologie de l'esthétique et des arts. Ce programme a été présenté comme un modèle cognitif d'appréciation de l'art dans un article publié dans le British Journal of Psychology. Ce modèle a servi à encadrer de nombreuses études sur les fondements cognitifs de l'art[10].

Les lois du cerveau visuel de Semir Zeki[modifier | modifier le code]

Semir Zeki, professeur de neuroesthétique à l'University College of London, considère l'art comme un exemple de la variabilité du cerveau[11].

Ainsi, une approche neurologique de la source de cette variabilité peut expliquer des expériences subjectives particulières ainsi que les gammes de capacités pour créer et expérimenter l'art. Zeki théorise que les artistes utilisent inconsciemment des techniques pour créer un art visuel afin d'étudier le cerveau. Zeki suggère que « ... l'artiste est en quelque sorte un neuroscientifique, explorant les potentiels et les capacités du cerveau, mais avec des outils différents. Comment de telles créations peuvent susciter des expériences esthétiques ne peut être pleinement comprise qu'en termes neuronaux. Une telle compréhension est maintenant bien comprise, à notre portée ».

Il propose deux lois suprêmes du cerveau visuel : la constance et l'abstraction.

Constance[modifier | modifier le code]

Malgré les changements qui se produisent lors du traitement des stimuli visuels (distance, angle de vue, éclairage, etc.), le cerveau a la capacité unique de conserver la connaissance des propriétés constantes et essentielles d'un objet et d'éliminer les propriétés dynamiques non pertinentes. Cela s'applique non seulement à la capacité, par exemple, de toujours voir une banane comme étant de couleur jaune, mais aussi à la reconnaissance de visages sous différents angles.

Comparativement, une œuvre d'art capture l'essence d'un objet. La création de l'art elle-même peut être modelée sur cette fonction neuronale primitive. Le processus de peinture, par exemple, consiste à distiller un objet pour le représenter tel qu'il est réellement, ce qui diffère de la façon dont les yeux le voient. Zeki a également essayé de représenter l'idéal platonicien et le concept hégélien à travers l'énoncé : les formes n'ont pas d'existence sans cerveau et sans capacité de mémoire stockée, faisant référence à la façon dont des artistes tels que Monet pouvaient peindre sans savoir ce que sont les objets afin de capturer leur vraie forme.

Abstraction[modifier | modifier le code]

Ce processus fait référence à la coordination hiérarchique où une représentation générale peut être appliquée à de nombreux détails, permettant au cerveau de traiter efficacement les stimuli visuels. La capacité d'abstraction peut avoir évolué comme une nécessité en raison des limitations de la mémoire. D'une certaine manière, l'art extériorise les fonctions d'abstraction dans le cerveau. Le processus d'abstraction est inconnu de la neurobiologie cognitive. Cependant, Zeki propose une question intéressante de savoir s'il existe une différence significative dans le schéma de l'activité cérébrale lors de la visualisation de l'art abstrait par opposition à l'art figuratif. Aussi, il est attesté selon les recherches du prix Nobel de médecine Éric Kandel que l’art abstrait force l’activité cognitive de l’observateur, plus que l’art figuratif[12].

Henri Matisse a écrit que le rôle de la peinture est de donner ce que la photo ne pouvait pas rendre, et la science le confirme.

L’utilisation des neurosciences pour élargir le champ de l’art[modifier | modifier le code]

Depuis 2005, la notion de pont entre la science du cerveau et les arts visuels est devenue un domaine d'intérêt international croissant. Afin d’utiliser les neurosciences pour élargir pleinement le champ de l’art, nous devons au préalable intégrer qu’il faut produire de l’empathie à travers les œuvres d’art afin de valoriser l’activité cognitive de l’observateur. Une œuvre d’art force l’activité du regardeur, elle induit à une élaboration mentale. L’activité cognitive est ce qui permet aux neurones de moduler, notre activité cérébrale développe notre cerveau. Aussi l’art, comme écrit précédemment, active des systèmes de récompenses dans notre cerveau qui vont participer au bien-être et au développement de l’observateur. Des artistes contemporains comme Guillaume Bottazzi, pionnier de l'approche neuroesthétique[13],[14] et Mark Stephen Smith (William Campbell Gallery, États-Unis), ont développé de vastes corpus de travail utilisant la convergence de la science du cerveau et de la peinture, explorant les analogies visuelles fondamentales entre la fonction neuronale et son déploiement dans l'art abstrait. La dernière décennie a également vu une croissance correspondante de l'esthétique de la musique étudiée à partir d'approches neuroscientifiques. D’après une expérience du neuroscientifique Oliver Sacks intitulé « Music and the brain »[15], si une œuvre d’art ne produit pas d’empathie chez l’observateur, elle créer très peu d’activité. Les neurosciences permettent de mesurer nos flux qui prouvent que l’art développe notre potentiel à penser, mais aussi contribue à se sentir bien, à se développer et à s’élever. Kandinsky a écrit que l’art permettait de s’élever spirituellement et c’est aujourd’hui un fait qui se mesure.

Notes et références[modifier | modifier le code]

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Neuroesthetics » (voir la liste des auteurs).

- Paul Tibbets, « Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain. Semir Zeki », The Quarterly Review of Biology, vol. 76, no 3, , p. 389–390 (ISSN 0033-5770, DOI 10.1086/394088, lire en ligne, consulté le )

- Suzanne Nalbantian, « Neuroaesthetics: neuroscientific theory and illustration from the arts », Interdisciplinary Science Reviews, vol. 33, no 4, , p. 357–368 (ISSN 0308-0188, DOI 10.1179/174327908X392906, lire en ligne, consulté le )

- Camilo J. Cela-Conde, Gisèle Marty, Fernando Maestú et Tomás Ortiz, « Activation of the prefrontal cortex in the human visual aesthetic perception », Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 101, no 16, , p. 6321–6325 (ISSN 0027-8424, PMID 15079079, PMCID PMC395967, DOI 10.1073/pnas.0401427101, lire en ligne, consulté le )

- (en) Helmut Leder, « Next steps in neuroaesthetics: Which processes and processing stages to study? », Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, vol. 7, no 1, , p. 27–37 (ISSN 1931-390X et 1931-3896, DOI 10.1037/a0031585, lire en ligne, consulté le )

- « Wayback Machine », sur web.archive.org, (consulté le )

- (en) Christopher W. Tyler, « Is Art Lawful? », Science, vol. 285, no 5428, , p. 673–674 (ISSN 0036-8075 et 1095-9203, PMID 10454922, DOI 10.1126/science.285.5428.673, lire en ligne, consulté le )

- (en) Alkım Almıla Akdağ Salah et Albert Ali Salah, « Technoscience Art: A Bridge between Neuroesthetics and Art History? », Review of General Psychology, vol. 12, no 2, , p. 147–158 (ISSN 1089-2680, DOI 10.1037/1089-2680.12.2.147, lire en ligne, consulté le )

- Anjan Internet Archive, The aesthetic brain : how we evolved to desire beauty and enjoy art, New York, NY : Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-981180-9 et 978-0-19-026201-3, lire en ligne)

- « "Portrait du cerveau en artiste" de Pierre Lemarquis chez Odile Jacob (Paris, France) », sur www.20minutes.fr (consulté le )

- (en) Helmut Leder, Benno Belke, Andries Oeberst et Dorothee Augustin, « A model of aesthetic appreciation and aesthetic judgments », British Journal of Psychology, vol. 95, no 4, , p. 489–508 (ISSN 2044-8295, DOI 10.1348/0007126042369811, lire en ligne, consulté le )

- (en) Semir Zeki, « Artistic Creativity and the Brain », Science, vol. 293, no 5527, , p. 51–52 (ISSN 0036-8075 et 1095-9203, PMID 11441167, DOI 10.1126/science.1062331, lire en ligne, consulté le )

- « Réconcilier l’art et la science », sur La Presse+, (consulté le )

- « Que faire ce week-end ? », sur Les Echos, (consulté le )

- Laura LALARDIE, « Guillaume Bottazzi , artiste peintre », sur Fédération Syndicale Unitaire, (consulté le )

- Dong Soo Kim, Yoon Ghil Park, Jung Hwa Choi et Sang-Hee Im, « Effects of Music Therapy on Mood in Stroke Patients », Yonsei Medical Journal, vol. 52, no 6, , p. 977–981 (ISSN 0513-5796, PMID 22028163, PMCID 3220261, DOI 10.3349/ymj.2011.52.6.977, lire en ligne, consulté le )

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Yannick Bressan, La particule fondamentale de l’Être – Neuropsychologie, dissonances, radicalismes et adhésion émergentiste, MJW Éditions, .

- (en) Helmut Leder et Marcos Nadal, Curved art in the real world: A psychological look at the art of Guillaume Bottazzi, Universität Wien, Institut für Psychologie der Kognition, Emotion und Methoden (Université de Vienne, Institut de psychologie de la cognition, des émotions et des méthodes), (présentation en ligne).

- Kapoula Zoi et Vernet Marine, Aesthetics and Neuroscience. Scientific and Artistic Perspectives, Springer, .

- Helmut Leder & Marcos Nadal. Ten years of a model of aesthetic appreciation and aesthetic judgments: The aesthetic episode – Developments and challenges in empirical aesthetics. British Journal of Psychology. 443-464. DOI: 10.1111/bjop.1208, mars 2014

- Philip Ball, Neuroaesthetics is killing your soul, .

- Yannick Bressan, Le théâtral comme lieu d'expérience des neurosciences cognitives. A la recherche du principe d'adhésion, L'Harmattan, .

- Clelia Falletti, Gabriele Sofia (a cura di), Prospettive su teatro e neuroscienze. Dialoghi e sperimentazioni, Roma, Bulzoni, 2012.

- Jacques Morizot, Ce que la philosophie attend des neurosciences au sujet de l’esthétique (lire en ligne).

- Article de MyScienceWork, « Neuroesthétique, beauté et cerveauLes recherches sur l'étude neuronale de la beauté font débat »

- Ulrich Kirk, 2008 « The Neural Basis of Object-Context Relationships on Aesthetic Judgment » sur MyScienceWork

- Kawabata, H and Zeki, S. Neural correlates of beauty. J Neurophysiol. 91:1699-705 (2004)

- Ishizu, T and Zeki, S. (2011). Toward a brain-based theory of beauty. PLoS One 6 (7) e21852

- Emir Zeki, Statement on neuroesthetics.

- Ramachandran, V. S. & Hirstein, W. (1999). « The Science of Art : A Neurological Theory of Aesthetic Experience », Journal of Consciousness Studies, vol. 6.