« Émeutes de 2024 en Nouvelle-Calédonie » : différence entre les versions

m Retouche Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile Modification sur mobile avancée |

m →Bilan : Corrections Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile Modification sur mobile avancée |

||

| Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||

=== Humain === |

=== Humain === |

||

Entre le 13 et le 16 mai, |

Entre le 13 et le 16 mai, cinq personnes sont tuées dont deux gendarmes, tandis que 64 gendarmes et policiers sont blessés<ref>{{Article|langue=fr-FR|titre=En direct, émeutes en Nouvelle-Calédonie : Gérald Darmanin annonce l’arrivée de renforts|périodique=Le Monde.fr|lire en ligne=https://www.lemonde.fr/politique/live/2024/05/16/en-direct-emeutes-en-nouvelle-caledonie-gerald-darmanin-annonce-l-arrivee-de-renforts_6233400_823448.html|consulté le=2024-05-16}}</ref>. La mort de trois civils kanaks est causée par des affrontements avec d'autres civils<ref name=msn />. Deux d'entre eux, âgés de 17 et 19 ans, auraient été blessés par balles par un individu ayant voulu se défendre en étant confronté à un barrage, avant de décéder des suites de leurs blessures. L'auteur des tirs est par la suite interpellé par les forces de l'ordre<ref name=msn />. |

||

Un gendarme mobile âgé de {{nobr|22 ans}}, déployé lors des émeutes, est grièvement blessé par balle mardi {{date|14 mai 2024}} et succombe à ses blessures dans la nuit<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Émeutes en Nouvelle-Calédonie : le gendarme blessé par balle est décédé |url=https://actu17.fr/faits-divers/emeutes-en-nouvelle-caledonie-le-gendarme-blesse-par-balle-est-decede.html |date=2024-05-15 |consulté le=2024-05-15}}</ref>. |

Un gendarme mobile âgé de {{nobr|22 ans}}, déployé lors des émeutes, est grièvement blessé par balle mardi {{date|14 mai 2024}} et succombe à ses blessures dans la nuit<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Émeutes en Nouvelle-Calédonie : le gendarme blessé par balle est décédé |url=https://actu17.fr/faits-divers/emeutes-en-nouvelle-caledonie-le-gendarme-blesse-par-balle-est-decede.html |date=2024-05-15 |consulté le=2024-05-15}}</ref>. |

||

| Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||

=== Économique === |

=== Économique === |

||

Le bilan des émeutes est lourd pour l'économie néo-calédonienne. Le 16 mai, la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie estime le coût des dommages résultant du pillage et des |

Le bilan des émeutes est lourd pour l'économie néo-calédonienne. Le 16 mai, la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie estime le coût des dommages résultant du pillage et des destructions à plus de 200 millions d'euros. Plus de 150 entreprises sont détruites, ce qui cause la perte à très court terme de 1 500 à 2 000 emplois, ainsi que de plus de deux points du PIB annuel de la Nouvelle-Calédonie<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Nouvelle-Calédonie : des dégâts économiques déjà considérables |url=https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/nouvelle-caledonie-des-degats-economiques-deja-considerables-2095314 |date=2024-05-16 |consulté le=2024-05-16}}</ref>{{,}}<ref>{{Article|langue=fr|prénom1=Le|nom1=Moniteur|titre=Nouvelle-Calédonie: les dégâts des émeutes estimés à 200 millions d'euros|date=2024-05-16|lire en ligne=https://www.lemoniteur.fr/article/nouvelle-caledonie-les-degats-des-emeutes-estimes-a-200-millions-d-euros.2328890|consulté le=2024-05-16}}</ref>. |

||

== Voir aussi == |

== Voir aussi == |

||

Version du 17 mai 2024 à 21:10

| Émeutes de 2024 en Nouvelle-Calédonie | |||

| Type | Violences urbaines, émeutes, révoltes | ||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Localisation | |||

| Coordonnées | 22° 16′ 04″ sud, 166° 26′ 37″ est | ||

| Cause | Loi constitutionnelle visant à élargir le corps électoral spécifique aux élections provinciales de Nouvelle-Calédonie (LCP) [1] | ||

| Date | Depuis le (19 jours) |

||

| Participant(s) | Front de libération nationale kanak et socialiste ~9 000 Indépendantistes néocalédoniens et kanaks [2] 2700 gendarmes (dont 550 locaux)[3] Plusieurs unités des FANC 9 escadrons de gendarmerie mobile 15 hommes du GIGN Policiers du RAID 2 sections de la CRS 8 2 compagnies CRS [3] |

||

| Bilan | |||

| Blessés | 300 (dont 64 policiers et gendarmes)[4] | ||

| Morts | 5 (dont 2 gendarmes)[5],[6],[7] | ||

| Répression | |||

| Arrestations | 206 | ||

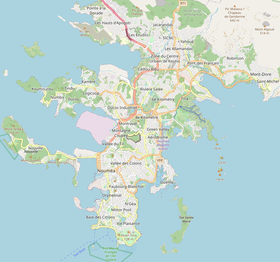

| Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Calédonie

Géolocalisation sur la carte : Nouméa

| |||

| modifier |

|||

Les émeutes de 2024 en Nouvelle-Calédonie commencent le , à la suite d'un projet de révision constitutionnelle visant à mettre partiellement fin au gel du corps électoral habilité à voter aux élections provinciales.

Le gouvernement français souhaite en effet permettre aux citoyens français résidant sur place depuis plus de dix ans de voter aux élections provinciales. À la suite de l'Accord de Nouméa, ce droit est limité aux citoyens néocalédoniens, c'est à dire aux seules personnes résidentes en Nouvelle-Calédonie avant 1998 et à leurs descendants, un électeur potentiel sur cinq étant ainsi exclu du corps électoral. Ce dispositif est jugé acceptable par la Cour européenne des droits de l'homme « dans le cadre d'un processus de décolonisation » mais « seulement à titre temporaire »[8]. La réforme est décriée car elle dilue la voix politique du peuple indigène mélanésien Kanak en permettant, dans la pratique, à davantage de personnes d'origine européenne et polynésienne de voter[9].

Le Front de libération nationale kanak et socialiste critique une « énième tentative de passage en force » du gouvernement, affirmant que la France cherche à « constitutionnaliser la colonisation en Kanaky »[10] Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie demande le retrait de la réforme tandis que Sonia Backès, représentant la droite loyaliste, accuse le Congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'être illégitimes[10].

Les émeutiers causent d'importants dégâts aux infrastructures et commerces de l'archipel, tandis que des affrontements avec les forces de l'ordre ainsi qu'entre civils font cinq morts et plusieurs centaines de blessés.

L'ampleur des émeutes conduit le président de la République Emmanuel Macron à décréter l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie à partir du 16 mai à 5 h (heure locale). Des unités de l'armée sont également déployées pour sécuriser les ports et les aéroports, et le réseau social TikTok est interdit dans l'archipel.[11]

Contexte

Corps électoral « gelé »

Les élections provinciales néo-calédoniennes ont lieu dans le cadre d'un « gel » du corps électoral autorisé à participer à ces scrutins. Contrairement aux élections présidentielles et législatives auxquelles peuvent participer tous les citoyens français majeurs, seule peut participer aux élections provinciales une partie de la population. En vertu de l'accord de Nouméa de 1998 et de l'article 188 de la loi organique de 1999, sont ainsi électeurs les individus disposant de la citoyenneté néo-calédonienne, résidant en Nouvelle-Calédonie avant 1998, ainsi que leur descendants, à la condition de résider préalablement pendant dix années consécutives sur le territoire[12],[13].

Considérant que ces dispositions portent atteinte à l'exercice du droit de vote, le Conseil constitutionnel annule en 1999 le gel du corps électoral en limitant ces conditions à la présence continue pendant dix ans. Cette décision, qui remplace le corps électoral « figé » ou « gelé » par un corps électoral « glissant », provoque une vive opposition de la part des indépendantistes. En visite dans l'archipel en 2003, le président Jacques Chirac s'engage à revenir sur cette décision, ce qui est fait par le vote de la loi constitutionnelle no 2007-237 du [12],[14]. Cette dernière réintroduit le gel du corps électoral en l'inscrivant directement dans la Constitution, avec 724 voix pour et 90 contre.[13].

Depuis la réinstauration du gel, la population néo-calédonienne exclue du vote aux élections provinciales n'a cessé de croître. Les exclus passent ainsi d'environ 8 000 en 1999 à 18 000 en 2009, puis 42 000 en 2023. À cette date, le corps électoral gelé était constitué d'environ 178 000 électeurs sur les 220 000 constituant le corps électoral « général » pouvant voter aux élections nationales, ce qui équivaut à l'exclusion d'environ 19 % de la population en âge de voter, soit un électeur sur cinq[13].

Par la suite, cette situation a été validée, à titre uniquement temporaire, par le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme, dans la mesure où celle-ci s'inscrivait dans un « processus de décolonisation » et « sous réserve qu’il soit bien transitoire »[13],[8]. La Nouvelle-Calédonie est inscrite depuis 1947 sur la liste des territoires non autonomes selon l'Organisation des Nations unies, qui la considére comme non-décolonisée[15].

Situation en 2024

À la suite de la majorité de suffrages exprimés en faveur du « Non » lors des trois référendums d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 2018, 2020 et 2021, cette spécificité de l'Accord de Nouméa atteint son terme. Il s'ensuit une période de « flottement » quant à l'avenir institutionnel de l'archipel, au cours de laquelle les indépendantistes appellent à la tenue d'un nouveau référendum en lieu et place du troisième, qu'ils ont boycotté et dont ils refusent de reconnaître le résultat. Quant aux loyalistes, ils réclament au contraire le « dégel » du corps électoral car ils considèrent que les dispositions de l'accord de Nouméa sont désormais caduques, la population ayant par trois fois choisi de demeurer au sein de la République française. Cette situation de blocage se poursuit jusqu'en 2024, empêchant la conclusion d'un accord local, tandis que s'approchent les élections provinciales. Censées avoir lieu cette même année, les élections sont reportées au afin de laisser davantage de temps aux parties en présence pour négocier[13].

Donnant son avis sur la situation le , le Conseil d’État conclut : « Les règles en vigueur concernant le régime électoral des assemblées de province et du Congrès dérogent de manière particulièrement significative aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage, notamment en excluant du droit de vote des personnes nées en Nouvelle-Calédonie ou qui y résident depuis plusieurs décennies[13]. »

Une Mission d’information sur l’avenir institutionnel des Outre-mer est mise en place début 2024 par l'Assemblée nationale afin de rencontrer et recueillir les avis des responsables politiques, religieux, coutumiers et autres personnes de la société civile sur le dégel du corps électoral[16],[17]. La mission conclut fin mars à la « nécessité juridique et démocratique admise et reconnue » du dégel par une révision constitutionnelle, mais évoque la possibilité d'une temporisation de plusieurs mois. Dans son rapport, elle souligne que le débat est révélateur d'un « mal-vivre » et d'une situation politique chaotique qui conduit depuis plusieurs années à une importante émigration de néo-calédoniens, souvent privés du droit de vote, mais également de cadres kanaks diplômés qui n'ont plus confiance en l'attractivité économique du territoire. Elle remarque notamment que ce constat démographique entre en conflit avec le « sentiment d’une immigration massive » relayé par des responsables indépendantistes, selon lesquels celle-ci conduirait à la « mort du peuple kanak »[18],[19].

Les membres de la mission rapportent notamment les propos du Président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Roch Wamytan, indépendantiste Kanak, qui s'interroge sur l'éventualité qu'Emmanuel Macron veuille « recoloniser » la Nouvelle-Calédonie et conclut que « le seuil de tolérance des Blancs est déjà atteint. ». Des représentants de l'Union calédonienne opposée au dégel déclarent : « Si vous touchez au corps électoral, ce sera la guerre. Nos jeunes sont prêts à y aller. S’il faut en sacrifier mille, on le fera. ». Ces propos suscitent l'indignation de la présidente de la Province Sud, Sonia Backès qui évoque une population faisant selon elle preuve d'un « racisme extrême », souhaitant que « tout ce qui n’est pas de leur ethnie s’en aille » et traitant de « sales blancs » tous les non-kanaks, qu'ils soient européens, asiatiques ou océaniens[18],[19].

Projet de révision constitutionnelle

Le gouvernement du président Emmanuel Macron entame finalement en janvier 2024 un processus de révision constitutionnel visant à dégeler le corps électoral. Le projet prévoit un retour à un corps électoral « glissant » en accordant le droit de vote aux électeurs déjà inscrits sur la liste générale qui justifient d'une domiciliation d'au moins dix ans en Nouvelle-Calédonie, ou qui y sont nés. Une telle modification conduirait à l'incorporation d'environ 25 000 nouveaux électeurs[13],[20].

Le passage du projet de révision au Sénat conduit à l'ajout d'une clause laissant ouverte le plus longtemps possible la poursuite des négociations sur l'archipel. La où le projet initial de l'Assemblée nationale prévoyait une application le faute d'accord, le texte remanié permet ainsi la suspension de la révision constitutionnelle si un accord local est signé au plus tard dix jours avant la tenue des élections provinciales, soit — sauf report — le [21].

Le projet est examiné en mai 2024[22]. Le Front de libération nationale kanak et socialiste critique une « énième tentative de passage en force » du gouvernement, affirmant que la France cherche à « constitutionnaliser la colonisation en Kanaky »[10]. La Cellule de coordination des actions de terrain, proche du parti indépendantiste Union calédonienne, organise des marches[23]. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie demande le retrait de la réforme tandis que Sonia Backès, représentant la droite loyaliste, accuse le Congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'être illégitimes[10].

Retourné à l'Assemblée nationale après son passage au Sénat, le texte est adopté le par 351 voix pour et 153 contre[21]. Comme tout projet de révision de la Constitution par voie parlementaire, il doit ensuite être voté à la majorité qualifiée des membres du Parlement réunis en Congrès.

Déroulement

Le , des violences éclatent à Nouméa tandis que les députés débattent de l'adoption de la loi. Les affrontements opposent les forces de maintien de l'ordre à des manifestants indépendantistes, causant des incendies, des pillages et des blessés parmi les gendarmes. Trois employés pénitentiaires sont brièvement pris en otage lors d'une tentative de mutinerie dans le centre pénitentiaire de Nouméa. Les écoles et les services publics des zones concernés sont fermés. Le haut-commissaire français demande des renforts de Paris pour maintenir l'ordre et annonce une interdiction de port et de transport d'armes ainsi qu'une interdiction de vente d'alcool pendant 48 heures[24],[23]. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Louis Le Franc, rapporte « des tirs tendus avec des armes de gros calibre, des carabines de grande chasse, sur les gendarmes » dans la nuit du 13 au , dans la commune du Mont-Dore, au sud-est de Nouméa[25].

Un couvre-feu est instauré de la nuit du mardi au mercredi en vue de réduire les violences urbaines, mais n'est pas respecté[26]. Au matin du mercredi , le bilan s’alourdit gravement avec la mort de deux personnes dans la nuit ; la première aurait été tuée par un tir « de quelqu’un qui a certainement voulu se défendre », les circonstances du second décès restent floues[27]. Les émeutes violentes se poursuivent le et amènent à des affrontements armés. Trois personnes meurent et 300 personnes sont blessées, dont certaines par balles tandis que 140 personnes sont arrêtées. Plus de 70 policiers et gendarmes sont blessés, tandis qu'environ 80 entreprises sont incendiées ou saccagées[28]. Certains habitants érigent des barricades afin de protéger leurs biens et les émeutes entrainent des pénuries alimentaires. Le haut-commissaire décrit une situation « insurrectionnelle » et évoque le risque d'une « guerre civile ». Emmanuel Macron appelle au calme et prévoit une réunion du Congrès pour entériner la réforme, sauf si un accord plus large est trouvé entre indépendantistes et anti-indépendantistes d'ici juin[29],[30],[31].

Un conseil de défense est tenu par Emmanuel Macron le , à l'issue duquel un décret visant à déclarer l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie est demandé par le président de la République et mis à l'ordre du jour du Conseil des ministres[32]. L'état d'urgence entre en vigueur le à 18 heures GMT, soit 20 heures à Paris et 5 heures à Nouméa le [33],[34]. Le couvre-feu est instauré sur l'archipel de 18 heures à 6 heures, les rassemblements sont interdits dans l'agglomération du grand Nouméa, de même que le transport et le port d'armes ainsi que la vente d'alcool sur l'ensemble du territoire[35].

Quarante-cinq minutes après l'annonce présidentielle, le Premier ministre Gabriel Attal annonce le déploiement de l'armée afin d'assurer la sécurisation des ports et des aéroports, ainsi que l'interdiction du réseau social TikTok dans l'archipel[36]. Le le décret d'interdiction de TikTok fait l'objet d'un référé-liberté de la Quadrature du Net et de la Ligue des droits de l'homme[37].

Bilan

Humain

Entre le 13 et le 16 mai, cinq personnes sont tuées dont deux gendarmes, tandis que 64 gendarmes et policiers sont blessés[38]. La mort de trois civils kanaks est causée par des affrontements avec d'autres civils[7]. Deux d'entre eux, âgés de 17 et 19 ans, auraient été blessés par balles par un individu ayant voulu se défendre en étant confronté à un barrage, avant de décéder des suites de leurs blessures. L'auteur des tirs est par la suite interpellé par les forces de l'ordre[7].

Un gendarme mobile âgé de 22 ans, déployé lors des émeutes, est grièvement blessé par balle mardi et succombe à ses blessures dans la nuit[39].

Le 16 mai 2024, un deuxième gendarme décède à la suite d'un tir accidentel[40].

Économique

Le bilan des émeutes est lourd pour l'économie néo-calédonienne. Le 16 mai, la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie estime le coût des dommages résultant du pillage et des destructions à plus de 200 millions d'euros. Plus de 150 entreprises sont détruites, ce qui cause la perte à très court terme de 1 500 à 2 000 emplois, ainsi que de plus de deux points du PIB annuel de la Nouvelle-Calédonie[41],[42].

Voir aussi

Notes et références

- « Rapport de la commission des lois sur le projet de loi constitutionnelle, adopté par le Sénat, portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (n°2424). », sur assemblee-nationale.fr (consulté le ).

- « Lors de la conférence de presse commune du gouvernement et du haut-commissariat, il a été fait état de 5 000 émeutiers dans le Grand Nouméa et entre 3 000 et 4 000 émeutiers sur Nouméa. », sur la1ere.francetvinfo.fr (consulté le ).

- « Nouvelle-Calédonie : les gendarmes engagés sur les émeutes », sur gendarmerie.interieur.gouv.fr (consulté le ).

- « Émeutes en Nouvelle-Calédonie : trois policiers blessés par balles », sur fr.news.yahoo.com (consulté le ).

- « Mercredi 15 mai 2024, le gendarme Nicolas Molinari, du 4e peloton porté de l’escadron de gendarmerie mobile de Melun, est victime d’un tir par arme à feu. Âgé de 22 ans, il décède quelques heures plus tard. », sur gendarmerie.interieur.gouv.fr (consulté le ).

- « Nouvelle-Calédonie : décès d’un second gendarme mobile. », sur gendarmerie.interieur.gouv.fr (consulté le ).

- https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/nouvelle-cal%C3%A9donie-que-sait-on-des-trois-civils-morts-pendant-les-%C3%A9meutes/ar-BB1mvFzm

- Claudine Wéry, « Nouvelle-Calédonie : la controverse sur le gel du corps électoral continue », sur Le Monde, (ISSN 1950-6244, consulté le )

- (en) Agence France-Presse, « New Caledonia announces curfew after riots over voting reforms », Le Monde.fr, (lire en ligne)

- Benjamin König, « Kanaky-Nouvelle-Calédonie : pourquoi le dégel du corps électoral pourrait mettre le feu aux poudres »

, sur L'Humanité, (consulté le )

, sur L'Humanité, (consulté le )

- « DIRECT. Nouvelle-Calédonie : Attal annonce le déploiement de l'armée pour sécuriser ports et aéroport de l'île et l'interdiction de TikTok », sur leparisien.fr, (consulté le ).

- « Nouvelle-Calédonie : la controverse sur le gel du corps électoral continue », sur Le Monde.fr, Le Monde, (ISSN 1950-6244, consulté le ).

- « Dégel du corps électoral calédonien : 12 clés pour comprendre le projet de loi constitutionnelle », sur Nouvelle-Calédonie la 1ère (consulté le ).

- « Révisions constitutionnelles de février 2007 », sur Conseil constitutionnel (consulté le ).

- « Nouvelle-Calédonie, Les Nations Unies et la décolonisation », sur https://www.un.org

- « Fin de séjour pour la mission parlementaire sur l’avenir institutionnel des Outre-mer », sur Nouvelle-Calédonie la 1ère (consulté le ).

- Assemblée nationale, « Mission d'information sur l'avenir institutionnel des outre-mer », sur Assemblée nationale (consulté le ).

- La Voix du Caillou, « Dégel : « un texte qui répond à une nécessité juridique et démocratique » », sur La Voix du Caillou, (consulté le ).

- « Émeutes en Nouvelle-Calédonie : « On a une population qui fait preuve d’un racisme extrême » », sur SudOuest.fr (consulté le ).

- Rose Amélie Becel, « Nouvelle-Calédonie : un projet de loi constitutionnelle pour élargir le corps électoral prévu au Sénat en mars », sur Public Sénat, (consulté le )

- « Nouvelle-Calédonie: l'Assemblée nationale adopte le projet de révision constitutionnelle », sur BFMTV (consulté le ).

- Victor Boiteau, « L’Assemblée s’empare du dossier de la Nouvelle-Calédonie : «On marche sur des œufs et ces œufs sont fêlés» »

, sur Libération, (consulté le )

, sur Libération, (consulté le )

- (en) Patrick Decloitre, « Attempted prison mutiny, demonstrations ahead of New Caledonia constitution vote »

, sur Radio New Zealand, (consulté le )

, sur Radio New Zealand, (consulté le )

- « Nouvelle-Calédonie : émeutes et tensions en marge du vote sur la réforme constitutionnelle à l’Assemblée »

, sur Le Monde, (consulté le )

, sur Le Monde, (consulté le )

- « Violences, interpellations… Le point sur la situation en Nouvelle-Calédonie », (consulté le )

- TEMOIGNAGES. Émeutes en Nouvelle-Calédonie : "Je n’ai pas envie de me faire tirer dessus ou tabasser…" Des habitants racontent leur crainte

- « Nouvelle-Calédonie : deux morts au cours des émeutes », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Emeutes en Nouvelle-Calédonie : état d’urgence déclaré, quatre morts… Les dernières infos », sur L'Express, (consulté le ).

- Charlotte Mannevy, Mathurin Derel et Nathalie Guibert, « Nouvelle-Calédonie : « On s’engage tout droit dans une guerre civile », pour le haut-commissaire de la République »

, sur Le Monde, (consulté le )

, sur Le Monde, (consulté le )

- « Emeutes en Nouvelle-Calédonie : la réforme gouvernementale adoptée, deux morts dans une nouvelle nuit de violences »

, sur Libération, (consulté le )

, sur Libération, (consulté le )

- (en) Angelique Chrisafis, « New Caledonia: three dead in French territory in unrest over voting change »

, sur The Guardian, (consulté le )

, sur The Guardian, (consulté le )

- « DIRECT. Émeutes en Nouvelle-Calédonie: l'Élysée annonce un bilan de trois morts et un gendarme "très grièvement blessé" » (consulté le )

- « En direct, émeutes en Nouvelle-Calédonie : l’état d’urgence entrera en vigueur « dès 20 heures, heure de Paris » », sur Le Monde.fr, Le Monde, (ISSN 1950-6244, consulté le ).

- « Emmanuel Macron décrète l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie », sur Nouvelle-Calédonie la 1ère (consulté le ).

- « Émeutes en Nouvelle-Calédonie : le haut-commissaire interdit tout rassemblement et met en place un couvre-feu », sur Polynésie la 1ère (consulté le ).

- « DIRECT. Nouvelle-Calédonie : Attal annonce le déploiement de l'armée pour sécuriser ports et aéroport de l'île et l'interdiction de TikTok », sur leparisien.fr, (consulté le ).

- « La Ligue des droits de l'Homme et la Quadrature du Net attaquent en justice le blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie »

, France Info, (consulté le )

, France Info, (consulté le )

- « En direct, émeutes en Nouvelle-Calédonie : Gérald Darmanin annonce l’arrivée de renforts », Le Monde.fr, {{Article}} : paramètre «

date» manquant (lire en ligne, consulté le ) - « Émeutes en Nouvelle-Calédonie : le gendarme blessé par balle est décédé », (consulté le )

- « En direct, émeutes en Nouvelle-Calédonie : un deuxième gendarme est mort à la suite d’« un tir accidentel », annonce Gérald Darmanin », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Nouvelle-Calédonie : des dégâts économiques déjà considérables », (consulté le )

- Le Moniteur, « Nouvelle-Calédonie: les dégâts des émeutes estimés à 200 millions d'euros », {{Article}} : paramètre «

périodique» manquant, (lire en ligne, consulté le )